子供が4人以上の養育費は?【弁護士解説!新算定表対応】

養育費を算定するときは、実務上、算定表という簡易的な早見表を使っておよその額を算定します。

算定表による算定方法については以下をごらんください。

この算定表は、夫婦双方の所得を当てはめて養育費の適正額を算出するものですが、早見表であるため、通常の場合を想定されています。

子供の数は最大で4人までの場合しか、養育費の額を確認できません。

そのため子供が4人いる場合、どのようにして算定すべきかが問題となります。

この場合、いくつか考え方はありますが、ここでは標準的な生活指標を用いて算出する方法をご紹介します。

この方法を理解するために、前提として、養育費の標準的な算定方法を解説します。

養育費算定の基本的な考え方は、義務者・権利者双方の実際の収入金額を基礎とし、子が義務者と同居していると仮定すれば、子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算し、これを義務者・権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を定めるというものです。

具体的には、子の生活費を義務者・権利者双方の「基礎収入」の割合で按分し、義務者が分担すべき養育費を算出します。

その「基礎収入」、子の生活費、義務者の分担すべき養育費の額を算定する計算式は、次のようになります。

養育費の標準的な算定方法

①基礎収入

「基礎収入」とは、

税込収入から「公租公課」、「職業費」及び「特別経費」を控除した金額であり、「養育費を捻出する基礎となる収入」のことをいいます。

総収入から、公租公課、職業費および特別経費を控除した基礎収入の割合は、給与所得者と自営業者とで異なります。

給与所得者の基礎収入は、総収入の概ね38~54%の範囲内となります。

自営業者については、給与所得者と異なり、課税される所得金額を総収入とします。課税される所得金額に対する割合を、給与所得者と同様に求めた結果、自営業者の基礎収入は、総収入の概ね48~61%の範囲内となります。

下記の基礎収入の割合表は、ある裁判官が統計上の平均的数値をもとに作成したものであり、算定表ではなく手作業で基礎収入を算出するときの目安になります。具体的な事案に応じて修正してください。

給与所得者の場合

基礎収入 = 総収入 × 0.38 ~ 0.54(割合表は下表を参照)

| 給与収入(万円) | 割合(%) |

|---|---|

| 0~75 | 54 |

| ~100 | 50 |

| ~125 | 46 |

| ~175 | 44 |

| ~275 | 43 |

| ~525 | 42 |

| ~725 | 41 |

| ~1325 | 40 |

| ~1475 | 39 |

| ~2000 | 38 |

自営業者の場合

基礎収入 = 総収入 × 0.48 ~ 0.61(割合表は下表を参照)

| 給与収入(万円) | 割合(%) |

|---|---|

| 0~66 | 61 |

| ~82 | 60 |

| ~98 | 59 |

| ~256 | 58 |

| ~349 | 57 |

| ~392 | 56 |

| ~496 | 55 |

| ~563 | 54 |

| ~784 | 53 |

| ~942 | 52 |

| ~1046 | 51 |

| ~1179 | 50 |

| ~1482 | 49 |

| ~1567 | 48 |

②子の生活費

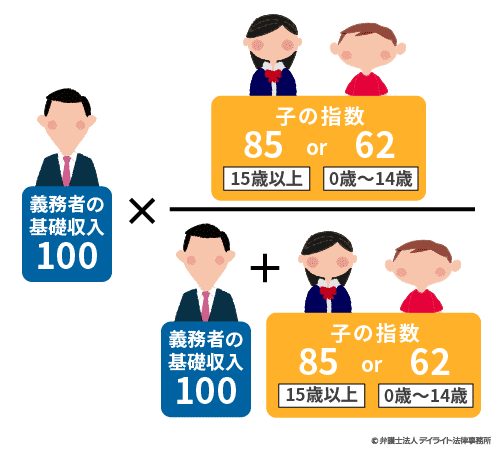

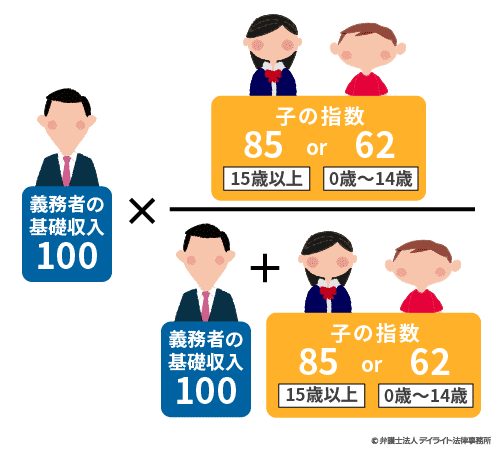

成人の必要とする生活費を100とした場合の子の生活費の割合(指数)を定めます。

生活費の指数化については、生活保護法第8条に基づき厚生労働省によって告示されている生活保護基準のうち「生活扶助基準」を利用して積算される最低生活費に教育費を加算して算出します。

その結果、子の標準的な生活費の指数(以下「子の指数」という)は、親を100とした場合、年齢0歳から14歳までの子については62、年齢15歳から19歳までまでの子については85となります。

例えば、16歳と6歳の2人の子供がいる場合は以下のように計算します。

③義務者が分担すべき養育費の額

算出した①基礎収入、②子の生活費を用いて、以下のように計算します。

子供が4人いる場合の養育費の算定方法

以上を前提として理解してもらった上で、子供が4人いる場合を考えてみます。

具体例 子供が4人いる場合の婚姻費用

義務者の年収(給与所得)が800万円、権利者の年収(給与所得)が200万円、15歳未満の子供が4人いる場合の養育費

・義務者の基礎収入(X): 800万円 × 0.4 = 320万円

・権利者の基礎収入(Y): 200万円 × 0.43 = 86万円

【子の生活費】

子の生活費 = 320 ×(62+62+62+62)/(100+62+62+62+62)

子の生活費 = 約228万円

【義務者が分担すべき養育費の額】

228万円 × 320万円 /(320万円 + 86万円)= 179.7万円

12カ月で割ると、

179.7万円 ÷ 12か月 = 14.975

よって、月額15万円程度となります。

当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

養育費算定シミュレーターは以下からどうぞ。

養育費の問題点

養育費の事案では共通して見られる問題点があります。

以下、紹介しますので、ご参考にされてください。

問題点①収入を正確に調べきれていない

上記のとおり、養育費は、夫婦双方の基礎収入をベースに適正額を算定します。

上記のとおり、養育費は、夫婦双方の基礎収入をベースに適正額を算定します。

例えば、相手方の年収が500万円の場合と600万円の場合は養育費の適正額が異なります。

ところが、実際のケースに置いて、相手方の年収を正確に把握している方は極めて少数です。

収入を調べるためには、前提として、源泉徴収票や確定申告書などの資料が必要となります。

また、確定申告をされている方の場合、不動産所得、配当所得、副収入がある、などの事情が想定されますが、そのようなケースでは、基礎収入を判断するのがとても難しく、素人判断はやめるべきです。

問題点②特別支出を考慮していない

次に、養育費については、特別支出を検討する必要があります。

上記の計算式で算出できるのは、あくまで通常の養育費です。

これには、公立学校の授業料や通常の生活費しか考慮されていません。そのため、私立学校へ通わせている、高額な医療費がかかっている、などのケースでは、その分を考慮して、養育費に加算する必要があります。

どの程度考慮できるかは、個々の案件の状況によるので、離婚専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

問題点③終期について誤解している

養育費については、終期は20歳と決めつけている方々がいます。

しかし、養育費は子供を扶養義務に基づくものですので、終期をいつにするかは個別の案件によって異なる可能性があります。

養育費を請求するコツ

養育費を請求する場合、共通して見られる傾向があります。

ここでは、養育費を請求するコツについて紹介しますので、参考にされてください。

相手方の年収の調べ方のコツ

サラリーマンの場合

相手方がサラリーマンの場合、給与所得者となります。

相手方がサラリーマンの場合、給与所得者となります。

この場合、相手方の年収は、「源泉徴収票」を見れば判明します。

具体的には、源泉徴収表に「支払金額」と記載されている欄があり、そこに記載されている金額が年収です(年収は社会保険料等を控除される前の税込金額となります。)。

源泉徴収票は、毎年年末頃、会社から交付されるものです。

源泉徴収票のサンプルや確認方法についてくわしく知りたい方は以下をごらんください。

相手方の源泉徴収票がない場合、弁護士に依頼して相手方に開示を求めることも考えられます。

裁判において、裁判所から調査嘱託等を利用して年収を調べる方法もあります。

また、相手方の給与口座の通帳の写しがあれば、振り込まれている金額(手取り額)から税込年収を逆算して算出することも可能です。

自営業者の場合

相手方が個人事業主として商売をやっている場合は自営業者となります。

相手方が個人事業主として商売をやっている場合は自営業者となります。

なお、会社経営者のことを自営業者と誤解されている方がいますが、株式会社等の法人の役員は、給与所得者となります。

自営業者の場合、源泉徴収票ではなく、確定申告書の控えを確認します。

確定申告書は、一見すると複雑ですが、1枚目の「課税される所得金額」が基本的には養育費等の算定基礎となります。

確定申告書のサンプルや確認方法についてくわしく知りたい方は以下をごらんください。

確定申告書が入手できない場合、相手方の事業用に使用している口座の通帳があれば、売上については調査することが可能です。

学費を加算する方法

私立の学校や大学進学費用は高額であり、通常の養育費だけで賄うことが難しい傾向です。

私立の学校や大学進学費用は高額であり、通常の養育費だけで賄うことが難しい傾向です。

そこで、算定表で算出する通常の養育費に、学費を加算して支払ってもらうよう求めていくことがあります。

この場合、当該学費の支出を裏付ける資料を開示することがコツとなります。

例えば、学校案内のパンフレットや振込明細書などです。

相手方に対して、具体的な金額の裏付け資料を開示すれば、不信感が解消されて、スムーズに支払ってくれる可能性があります。

養育費の終期を大学進学までとする方法

養育費の支払いの終期については、相手方からは高校卒業まで、20歳まで、などと主張されることがよくあります。

養育費の支払いの終期については、相手方からは高校卒業まで、20歳まで、などと主張されることがよくあります。

しかし、親権者側としては、大学の学費が高額であることから、卒業まで支払ってもらいたいと考えるのが通常です。

もっとも、仮に、裁判となると、養育費については原則として、成人するときまでとなる傾向です。

そのため、大学卒業までとは無理に主張できません。

このような場合、相手方の理解を得るために、「原則として成人するまで」とし、「大学進学を条件として大学を卒業する月まで」と提案するのがコツです。

このような条件付きの合意内容であれば、相手方としても、納得しやすくなると思われます。

養育費については以下をぜひご覧ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?