手足の重傷で後遺障害併合11級認定、1800万円以上取得した事例

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。

なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Sさん

ご相談者Sさん| 受傷部位 | 右橈骨遠位端骨折、右尺骨茎状突起骨折、左第4中手骨骨折、左脛骨骨折、右足関節内果骨折 |

| 等級 | 併合11級(右手関節機能障害12級6号,右手変形障害12級8号、左膝痛12級13号、右足関節痛14級9号) |

| ご依頼後取得した金額 |

|---|

| 1800万円以上 |

| 損害項目 | 弁護士介入による解決 |

|---|---|

| 入院雑費 | 約45万円(1日1500円) |

| 看護料、近親者交通費 | 約45万円(看護料 1日6500円) |

| 傷害慰謝料 | 約360万円(裁判基準 入院10か月、通院19か月) |

| 後遺障害慰謝料 | 420万円(裁判基準) |

| 後遺障害逸失利益 | 約950万円(裁判基準 喪失率20% 喪失期間24年間) |

| 結果 | 約1500万円+自賠責保険(331万円) |

状況

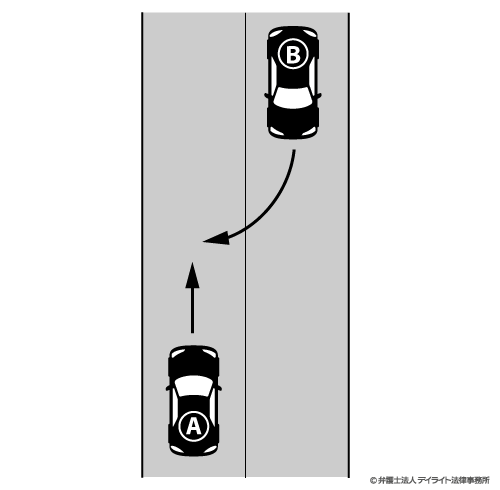

Sさんは片側1車線の道路を走行中に、センターラインをオーバーした加害者の車両と衝突する事故にあいました。

Sさんはこの事故で病院に緊急搬送され、右橈骨遠位端骨折、右尺骨茎状突起骨折、左第4中手骨骨折、左脛骨骨折、右足関節内果骨折という両手両足を骨折する重傷を負いました。

搬送後両手両足が使えないSさんはそのまま入院となり、骨折した部分について、3回にわたる手術を行いました。

この間、専業主婦の奥さんが毎日付きっきりで看病をし、両手両足が使えないSさんの食事の介助などを看護婦さんと協力して行っていました。

手術後はリハビリ治療を始め、事故から9か月ほどして退院しましたが、事故前に行っていた営業の仕事は移動も多いため、転職しました。

そして、事故から2年ほど経過した段階で骨折した部分に挿入していたプレート除去手術を受けました。

その後、Sさんは後遺障害の手続を行い、併合11級の認定を受けました。

この結果を受けて、Sさんは弁護士に保険会社との交渉を依頼しました。

後遺障害等級の併合ルールについて

複数の後遺障害が認定された場合、「併合〜級」というような形で認定される場合があります。

その際には、以下のようなルールがあります。

14級が複数の場合・・・14級

14級が複数の場合・・・14級 14級とその他の等級の場合・・・重い方の等級

14級とその他の等級の場合・・・重い方の等級 13級以上が2つ以上・・・重い方の等級を1つ繰り上げる

13級以上が2つ以上・・・重い方の等級を1つ繰り上げる 8級以上が2つ以上・・・重い方の等級を2つ繰り上げる

8級以上が2つ以上・・・重い方の等級を2つ繰り上げる 5級以上が2つ以上・・・重い方の等級を3つ繰り上げる

5級以上が2つ以上・・・重い方の等級を3つ繰り上げる

弁護士の関わり

Sさんから、治療経過をうかがうと同時に、奥様からもお話を聞き、入院中のSさんの看護状況を把握しました。

奥様は手帳に病院に行った日についてメモを取っていたため、このメモを前提に奥様の病院までの交通費も請求することとしました。

また、両手両足が骨折により使えなかったという状況を踏まえ、看護費用を請求しました。

相手方保険会社は、当初病院に入院している以上、看護師による看護で十分対応できていたはずであり、治療費と別途看護費用を負担する必要がないと頑なに主張していました。

しかしながら、弁護士はSさんや奥様からうかがっていた事情を保険会社に説明し、両手両足が使えなかった期間は、病院側に相談の上特別に奥様が病院に宿泊していたとして、看護費用を認めるべきだと交渉しました。

その結果、保険会社もリハビリ開始前の両手・両足が使えなかった期間につき、裁判基準による看護費用の支払いに応じました。

また、逸失利益について、保険会社は事故前年の収入をもとに計算をしていましたが、Sさんの収入はたまたま事故前年が低い時期であったため、事故前の数年間の平均をとるべきである、また、今後の昇進可能性を考慮すべきであると主張して、原則である事故前年の収入よりも高い水準を基礎収入にすることで示談できました。

最終的には、自賠責保険と別に 1500万円で示談に至りました。

証拠の重要性について

今回のSさんの奥さんがメモを取っていたように、保険会社と交渉するにあたって、メモや領収書といった証拠が鍵を握るケースがあります。

交通事故によってどれだけの損害を被ったかというのは、基本的に被害者側で立証しなければなりません。

そのためには、証拠が必要なのです。

損害ごとに要求される証拠は異なってきます。

詳しくは、交通事故に精通した弁護士に相談していただければと思います。

補足

高次脳機能障害といった重症事案(後遺障害9級以上のケースが多いです。)や年少者が被害者の場合には、ご家族の方の付添看護費が認められることがあります。

今回のSさんも併合11級の障害とはいえ、両手両足を骨折し、手術を行うまでの数か月間は病院のベッドからの移動すらまともにできない状況でした。

そうした事情を聞き取り、保険会社に主張できたことで、看護費用が認められる結果となりました。

付添看護費について

付添看護費の裁判基準は、被害者の近親者が付き添った場合は1日6500円、職業付添人が付き添った場合は実費全額となっています。

ただし、そもそも付添看護費が認められるためには、付添についての医師の指示があったり、被害者の受傷の程度が重いと評価される必要があります。