後遺障害1級とは?認定基準や慰謝料の相場、対処法を解説

後遺障害1級は、後遺障害等級の中でも最も重い等級です。

後遺障害1級と認められるのは、両目が失明した、両腕又は両脚を失ったなど所定の要件を満たす場合になります。

事故により後遺障害1級となった場合、逸失利益・慰謝料といった賠償額は高額になり、場合によっては1億円を超えます。

この賠償金は、被害者のその後の生活を支えるために重要なものになりますので、相手の提示額が高額に見えても妥協することなく、十分な補償を獲得するために交渉することが必要になります。

そのためには、なるべく早いうちから後遺障害にくわしい弁護士に相談し、交渉を依頼することが大切です。

今回は、後遺障害1級に当たるのはどのような場合か、後遺障害1級の慰謝料の相場はどの程度か、後遺障害逸失利益はどのように算定するか、他に損害賠償の対象となるものにはどのようなものがあるか、賠償金を受け取る手続の流れはどうなるのか、賠償金を受け取るまでにかかる期間、後遺障害1級の場合の対応のポイントなどについて解説していきます。

目次

後遺障害1級とは?

後遺障害1級は、後遺障害の中でも最も重い等級になります。

後遺障害1級と認定される後遺症には、次のようなものがあります。

- 身体を自分で動かすことができない(いわゆる植物状態)

- 両目を失明した

- 両腕を肘関節より上で失った 等

このように、後遺障害1級は大変重い障害になりますので、労働能力を100%喪失していると認められます。

後遺障害1級の認定基準とは?

後遺障害1級に認定されるのは、次のいずれかに当たると認められた場合です。

常に介護を要する場合

常に介護を要する状態にある場合で、次のいずれかに当たるようであれば、後遺障害1級となります。

1級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

脳挫傷、びまん性軸索損傷、くも膜下出血など重篤な頭部外傷等を負ったことで、体を自由に動かすことができなくなって常に介護を要する状態(一人で身の回りのことができなくなった場合など)になった場合や、植物状態となった場合に認定されます。

1級2号 「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

胸部や腹部の臓器に著しい障害が残ったことで常に介護を要する状態になった場合、1級2号に認定されます。

常に介護する必要がない場合

常に介護を要するほどの状態ではない場合でも、以下のいずれかに当たる場合は、後遺障害1級となります。

1級1号 「両目が失明したもの」

後遺障害認定における「失明」とは、以下のいずれかに当たる場合をいいます。

- 眼球を亡失(摘出)した

- 光の明暗が完全に区別できない

- 光の明暗がかろうじて区別できる(暗室で光を点滅させて明暗がわかる、眼前で上下左右に動かされた手の動きが分かる)

1級2号 「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」

「咀嚼・・・の機能を廃した」と認定されるのは、流動食以外は摂取できない状態の場合です。

「言語の機能を廃した」と認定されるのは、4種ある子音のうち3種以上が発音できない場合です。

4種の子音

- 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行の音、「ふ」)

- 歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、ざ行の音、「しゅ」「し」「じゅ」)

- 口蓋音(か行、が行、や行の音、「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」)

- 喉頭音(は行の音)

咀嚼と言語の両方の機能を廃した場合に、後遺障害1級2号に認定されます。

1級3号 「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」

両腕をひじ関節より上で切断し、失った場合、後遺障害1級3号となります。

1級4号 「両上肢の用を全廃したもの」

「両上肢の用を全廃した」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。

- 肩関節・ひじ関節・手関節の全てが強直し、かつ、手指全部が用を廃した

関節が強直した=関節が全く動かない、関節可動域が参考可動域角度の10%程度以下に制限される

手指が用を廃した=手指の末節骨の半分以上を失う、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残す

- 上腕神経叢が完全に麻痺した

1級5号 「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」

両脚をひざ関節より上で切断した場合、後遺障害1級5号と認定されます。

1級6号 「両下肢の用を全廃したもの」

次のいずれかの症状がある場合、「両下肢の用を全廃した」とされます。

- 両下肢の3大関節(股・ひざ・足首)が全て強直した

- 両下肢の3大関節の強直に加え、足指の全部が強直した

複数の後遺障害を併合して後遺障害1級となる場合

複数の後遺障害が生じている場合、それらを併合し、後遺障害等級を上げて認定します。

2つの後遺障害が併合により併合1級となるのは、次の場合です。

- 一番重い等級が1~4級、二番目に重い等級が1~5級のとき

⇒一番重い等級を3級繰り上げて併合1級となる

- 一番重い等級が1~3級、二番目に重い等級が6~8級のとき

⇒一番重い等級を2級繰り上げて併合1級となる

- 一番重い等級が1~2級、二番目に重い等級が9~13級のとき

⇒一番重い等級を1級繰り上げて併合1級となる

- 一番重い等級が1級、二番目に重い等級が14級のとき

⇒一番重い等級となり併合1級となる

3つ以上の後遺障害を併合する場合には、同一系列内の後遺障害から評価する、後遺障害の序列を乱す場合は序列に従うなどのルールがあります。

併合1級となった場合、慰謝料、逸失利益の算定では、後遺障害1級と同じように扱われます。

後遺障害の併合に関するルールについての詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

後遺障害1級の慰謝料の相場とは?

事故によるケガのために後遺障害1級に該当する後遺症が残った場合、加害者に後遺障害慰謝料と入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求することができます。

それぞれの慰謝料の相場をご紹介します。

後遺障害慰謝料の相場

3つの算定基準

慰謝料には、以下の3種類の算定基準があります。

- 弁護士基準(弁護士が示談交渉を行う場合に使われる算定基準。裁判所でも使われる)

- 任意保険基準(任意保険の保険会社各社が内部で定めている支払い基準)

- 自賠責基準(自賠責からの支払いの際に用いられる算定基準)

後遺障害慰謝料の算定額は、弁護士基準によるものが最も高額になります。

その次は任意保険基準で、最も低額になるのが自賠責基準です。

なお、任意保険基準は、保険会社各社によって異なっており、公表もされていないので、詳細な内容まではわかりません。

以下では、弁護士基準と自賠責基準での算定額のみ取り上げます。

介護が必要な場合の後遺障害慰謝料

介護が必要な場合、後遺障害1級の後遺障害慰謝料は以下のようになります。

- 弁護士基準の場合 2800万円(症状などにより増減することがあります。)

- 自賠責基準の場合 1650万円(逸失利益も含めた限度額:4000万円)

常に介護する必要がない場合の後遺障害慰謝料

常に介護する必要がない場合、後遺障害1級の後遺障害慰謝料は以下のようになります。

- 弁護士基準の場合 2800万円(症状などにより増減することがあります。)

- 自賠責基準の場合 1150万円(逸失利益も含めた限度額:3000万円)

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、治療を続けてもケガの症状がこれ以上良くならない状態(症状固定)に至るまでの間に実際に入通院した期間に応じて決められます。

入通院慰謝料の算定方法も、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準のそれぞれによって異なります。

自賠責基準での算定方法

自賠責基準の場合、入院慰謝料は以下の計算式で算定します。

「対象日数」は、以下の日数のうち少ない方になります。

- 実際に通院した日数(実通院日数)の2倍の日数

- 通院期間の日数

弁護士基準での算定方法

入通院慰謝料を弁護士基準で算定する場合は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)(通称「赤い本」)に掲載されている算定表を用います。

この算定表によると、1 ~ 6か月入院した場合の入通院慰謝料は、以下のとおりとなります(重傷の場合)。

| 入院期間 | 入通院慰謝料額 |

|---|---|

| 1か月 | 53万円 |

| 2か月 | 101万円 |

| 3か月 | 145万円 |

| 4か月 | 184万円 |

| 5か月 | 217万円 |

| 6か月 | 244万円 |

手術を何度も繰り返した、生命が危ぶまれるような状況があったといった場合には、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準)の20〜30%程度を増額して請求することもあります。

弁護士基準による入通院慰謝料の算定方法の詳細については、以下のページをご覧ください。

後遺障害1級で慰謝料以外に請求できるもの

後遺障害1級となった場合、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料以外にも、後遺障害逸失利益、近親者慰謝料及び各種の積極損害(治療費等)を請求することができます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、事故による後遺障害がなければ得られたであろう収入を算出し、損害賠償の対象とするものです。

後遺障害1級の逸失利益はいくら?

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。

後遺障害1級の場合、労働能力を完全に喪失したものとされるので、労働能力喪失率=100%として逸失利益を計算します。

基礎収入は、被害者の職業等によって算定方法が異なります。

原則として、事故直前の年の収入となります。

ただし、30歳未満の場合は、将来年収が増加する可能性があるなどの理由から、実際の収入を基礎収入とするのではなく、賃金センサスを用いて基礎年収を定めることがあります。

専業主婦(主夫)の場合、賃金センサスの、女性の学歴計、年齢計の年収額を基礎収入とすることが多いです。

兼業主婦(主夫)の場合は、賃金センサスの女性・学歴計、年齢計の年収額と仕事による年収額とを比べ、高い方を基礎年収とします。

自営業者の場合、原則として、事故前年の確定申告での所得額を基礎収入とします。

ただし、青色申告控除や専従者控除など、税金上の優遇措置を利用している部分については、基礎収入を算定する際、所得額に加算します。

労働能力喪失期間は、後遺障害による労働能力の低下が収入に影響する期間のことをいいます。

後遺障害1級の場合、症状固定の時から67歳に達するまでの期間(就労可能期間)となります。

なお、以下の場合は、上の方法とは異なる計算方法をとります。

平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とする。

- 症状固定から67歳までの年数よりも、平均余命の2分の1の年数の方が長い場合

⇒平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とする。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、赤い本に掲載されている早見表を使って調べます。(ライプニッツ係数は、損害賠償が発生する時期と本来収入を得るはずだった時期の間に生じる中間利息を控除するために用いられる係数です。)

たとえば、労働能力喪失期間37年に対応するライプニッツ係数は「22.1672」になります。

実際に、具体的な例を用いて、後遺障害1級の場合の逸失利益を計算してみましょう。

例:年収600万円の会社員が事故に遭い、40歳で症状固定し、後遺障害1級となった場合

⇒基礎収入600万円

労働能力喪失率100%

労働能力喪失期間67 - 40 = 27年

逸失利益額

600万円 × 100% × 18.3270(27年に対応するライプニッツ係数)

=1億996万2000円

この例のように、後遺障害1級になった場合の後遺障害逸失利益の金額はかなり大きくなる傾向にあるため、後遺障害逸失利益は、損害賠償の費目の中でも重要なものになっています。

逸失利益に関する詳しい解説、基礎収入や労働能力喪失期間についての詳細、ライプニッツ係数に関する説明、早見表などは、以下のページをご覧ください。

積極損害

積極損害とは、事故に遭ったことにより必要となった出費のことです。

後遺障害1級の場合に損害賠償の対象となる積極損害には、主に次のようなものがあります。

- 治療費

- 入院雑費

- 付添看護費用

- 通院付添費用

- 通院交通費

- 付添人の交通費等

- 休業損害

- 家屋リフォーム代、自家用車改造代

- 介護用ベッド、医療機器の購入費用

- 将来雑費

- 将来介護費用

- 将来の医療機器の購入費

- 弁護士費用(訴訟を提起した場合)

治療費

事故でケガをした場合は、その治療に要した治療費を請求することができます。

治療費は、事故から症状固定となるまでの分について請求することができます。

もっとも、症状固定となった後についても、症状の悪化を防止するためなどで治療の必要性が認められる場合には、将来治療費が認められることもあります。

入院雑費

入院の際に支出する雑費の補償です。

裁判基準で入院1日につき1500円が補償されます。

付添看護費用

被害者が子どもで付添の必要がある場合や、医師からの付添の指示があるような場合には、付添看護費用を請求することができます。

家族が付き添う場合には、1日6500円とされていますが、症状の程度や被害者が幼児、児童である場合には、10%〜30%増額されることがあります。

通院付添費用

被害者の症状の程度や年齢などからして通院に付添が必要と認められる場合には、通院付添費用が認められます。

後遺障害1級認定の場合、被害者一人での通院は困難であることがほとんどなので、通院付添費用も請求するべきです。

裁判基準で1日付き3300円を請求することができます。

通院交通費

通院の際に必要となる交通費は、損害賠償の対象となります。

ただし、タクシー代については、タクシーを利用しなければならない事情がある場合にのみ認められます。

付添人の交通費等

付添人が病院に行く際に必要となる交通費も、必要な範囲で請求することができます。

休業損害

事故によるケガの治療、療養などのために仕事を休まざるを得ず減収が生じた場合、減収分を休業損害として請求することができます。

休業損害は、症状固定までに生じた減収を対象とします。

症状固定後の減収は、後遺障害逸失利益として請求します。

また、被害者の介助のためなどで、家族が仕事を休まざるを得なくなった場合にも、相当の範囲で休業損害を請求することができます。

家屋リフォーム代、自家用車改造代

自宅で介護することとなった場合、自宅をバリアフリー化するなど自宅や自家用車を改築・改造する必要が出てくる場合があります。

こうした改築・改造の費用は、必要な範囲で請求することができます。

介護用ベッド、医療機器の購入費用

自宅で介護を開始するにあたっては、通常のベッドではなく、介護用ベッドや医療機器を購入する必要がでてくる場合があります。

そうした費用も必要な範囲で請求することができます。

将来雑費

症状固定後も将来的に必要になる雑費は、将来雑費として請求することができます。

たとえば、後遺障害のためにトイレを利用できず、紙おむつを使用している場合には、将来においても紙おむつは必要になります。

こうした場合に必要となる紙おむつ代は、将来に必要となる雑費(将来雑費)として請求することができます。

金額については、現状必要となっている雑費に将来必要となることが分かっている雑費の金額を加えて概算を出し、1日1000円とか2000円といった形で請求します。

将来介護費用

自宅で介護する場合、家族やホームヘルパーが介護を行うことになるため、その費用を将来介護費用として請求することができます。

請求金額は、介護の必要の程度に応じて変わってきますが、全介助で24時間体制の介護が必要な場合には、1億円を超えることもあります。

将来の医療機器の購入費

医療機器は、永遠に使用できるわけではなく、必ず買い替えが必要になります。

そのため、将来においても必要となる医療機器の購入費用も、必要な範囲で請求することができます。

弁護士費用

加害者に損害賠償を請求するために弁護士に依頼をした場合、その弁護士費用が損害として認められる場合があります。(ただし、訴訟を提起した場合に限ります。)

近親者慰謝料

後遺障害1級に認定された被害者の家族の精神的苦痛は計り知れません。

そのため、近親者固有の慰謝料も賠償請求することができるようになっています。

具体的な金額は、事案によって異なりますが、裁判例では200〜400万円程度を認めているものがあります。

後遺障害1級の適切な示談金をシミュレーターで簡単に計算

ここまで後遺障害1級の場合の損害賠償について解説してきました。

上で見てきたとおり、損害賠償を実際に計算する際には、次のように様々なことを調べなければなりません。

- 慰謝料の相場(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)

- 職業ごとの基礎収入の算定方法

- 平均余命(高齢者の就労可能期間を算定する際に必要)

- 就労可能期間の計算方法

- ライプニッツ係数 など

こうしたことを全て自分で調べて損害賠償額を適切に算定するのは、損害賠償の計算をした経験が乏しい方にとっては手間のかかることになります。

当事務所では、そうした手間を省いて損害賠償額の目安を簡単にご覧いただけるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意いたしました。(交通事故以外の事故(労災など)でもご利用いただけます。)

このシミュレーターを活用すれば、年齢、職業、性別、収入、入通院期間、後遺障害等級、過失割合などを入力するだけで、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料、逸失利益、休業損害の相場を算出することができます。

ご利用に際してお名前、ご連絡先などの個人情報を入力する必要はなく、結果もその場ですぐにご覧いただけます。

後日当事務所からご連絡することもございません。

どなたでも無料で何度でもご利用いただけますので、関心がおありの方は、ぜひ一度、以下のリンクからご活用ください。

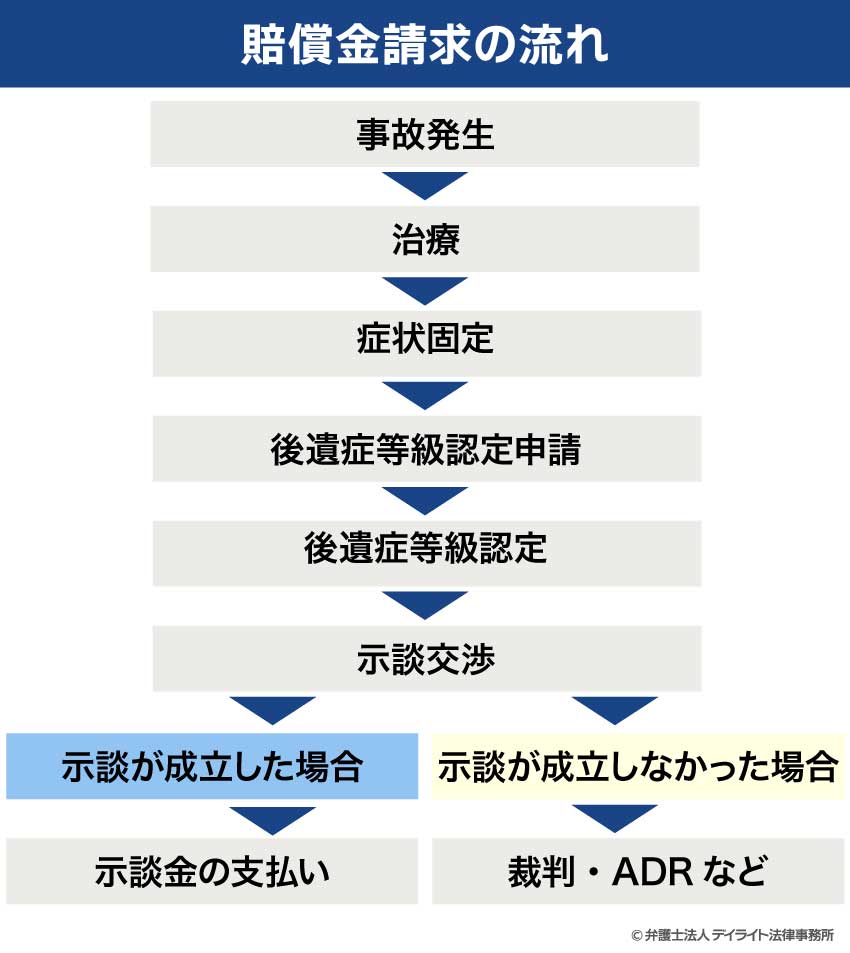

後遺障害1級で賠償金を受け取るための手続

後遺障害1級で賠償金を受け取るためには、次のような手続きが必要になります。

賠償金請求の流れ

事故発生後、病院で治療を受ける

事故でケガをしたら、病院で必要な治療を受けます。

軽いケガだと思われる場合やケガがあるかどうかはっきりしないような場合でも、事故で身体に違和感を感じる場合は、2~3日のうちには一度病院を受診し、必要な検査を受けるようにしましょう。

事故後日数が経ってから「様子がおかしい」と思って病院を受診し、異常が見つかったとしても、加害者から、「その異常が事故で生じたものか、事故後に他の要因で生じたものか分からない」と因果関係を争われ、賠償の対象となるかについて争いになってしまうおそれがあります。

受診する診療科、病院を選ぶ際のポイントなどについては、以下のページをご覧ください。

症状固定

治療を続けてもこれ以上は効果がなく、症状の改善が見込めない、という状態になると、症状固定となります。

症状固定となると、原則的に治療は終了となります。

症状固定については、損害賠償との関係で以下の点に注意が必要になります。

治療費は、症状固定までにかかった分が損害賠償の対象となります。

症状固定後も治療を続けた場合、原則として、治療費は損害賠償の対象となりません。

ただ、症状の悪化を防ぐために治療が必要だという場合には、将来治療費として、症状固定後の治療費も損害賠償の対象となることがあります。

入通院慰謝料は、症状固定までに入通院した期間を基礎として算定します。

症状固定後も入通院した場合でも、その期間は、原則として、入通院慰謝料の算定の際に考慮されません。

休業損害も、症状固定までで区切って算定されます。

症状固定後もケガによる後遺障害の影響で減収が生じる分については、後遺障害逸失利益に含めて算定されます。

症状固定となる時期は、原則として医師が決めます。(なお、法律的な観点も加わりますので、必ずしも医師の意見だけで決まるわけではありません。)

治療期間が長くなってくると、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定です」「治療を終了してください」などと言って、治療費の打切りを打診してくることがありますが、保険会社には、症状固定の時期を決める権限はありません。

むしろ、こうした保険会社の言葉を鵜呑みにして、まだ治療が必要だったのに治療を終了してしまうと、後遺障害等級認定の際に不利になってしまいかねません。

保険会社から「症状固定」などと言われて治療費の打ち切りを打診された場合は、主治医や弁護士と相談し、保険会社と交渉する、自費で治療を継続するなどの対策を検討しましょう。

後遺障害等級認定申請

症状固定となったら、後遺障害等級の認定を受けるため、後遺障害等級認定申請を行います。

交通事故の場合、後遺障害等級認定申請の方法には、加害者側の保険会社が行う事前認定と、被害者自ら手続を行う被害者請求の2種類があります。(労災の場合、労働基準監督署に申請します。)

事前認定の場合は、必要書類はほとんど保険会社の方で準備してくれます。

一方、被害者請求を行う場合は、必要な書類を自ら揃えなくてはなりません。

このように、被害者請求は被害者にとって手間がかかるものですが、自らに有利な資料を十分に提出できるので、より有利な認定を受けられる可能性が高くなるというメリットがあります。

どの後遺障害等級に認定されるかによって後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の額に大きな違いが出ますので、後遺障害等級認定申請は、被害者請求によって行うことをお勧めしています。

被害者請求をする場合は、被害者の陳述書、事故当時の現場や事故車両の写真など、事案にあった資料を揃えて提出する必要がありますので、交通事故問題に詳しい弁護士に相談・依頼してサポートを受けることをお勧めします。

後遺障害等級認定

後遺障害等級認定申請をすると、自賠責損害調査事務所による調査が行われ、どの後遺障害等級となるかの認定が出されます。(労災の場合、労働基準監督署が調査を行います。)

認定が出たら、認定された等級をもとに損害賠償額を計算し、示談交渉を行います。

被害者請求を行っていた場合は、この時点で、自賠責から、後遺障害慰謝料の一部について支払いを受けることができます。

認定に不服がある場合は、自賠責損害調査事務所に異議申立てをすることができます。(労災の場合は、労働災害補償保険審査官に対して審査請求を申し立てます。)

他にも、異議申立ては行わず(または行った後で)、

- 裁判を起こし、裁判の中で後遺障害等級認定についても争っていく

- 自賠責保険・共済紛争処理機構に申請し、後遺障害等級について判断してもらう

といった方法もあります(労災の場合、労働保険審査会への再審査請求か裁判を行います。)。

示談交渉の開始

後遺障害等級が定まったら、加害者側との間で示談交渉を行います。

多くの場合、加害者側は、加害者が加入している保険会社が対応します。

この際に注意しなければならないのは、加害者側の保険会社が提示してくる示談金の額は、任意保険基準に基づいて算定されており、被害者に最も有利な弁護士基準による算定金額に比べると、大幅に低額になっていることが多いということです。

しかも、たとえ内容が不十分なものだったとしても、被害者が示談に応じてしまえば、原則として、その後は賠償金額の増額を求めることはできなくなります。

そのため、保険会社からの示談案を見た時点で、「交通事故問題に詳しい保険会社が出してくる案なのだから、妥当なものなのだろう」と思って了承してしまうと、十分な補償を受けることができなくなってしまいかねません。

加害者側の保険会社から示談案を示された場合は、示談書にサインをしてしまう前に、内容が妥当なものとなっているかどうかを弁護士に見てもらうようにしましょう。

交渉によって示談内容が納得のいくものになった場合は、示談を成立させます。

後遺障害1級になるほどの後遺障害が残った場合、示談の際には示談書を作成することになると思われます。

示談書の書き方、内容の読み取り方、作成時の注意点などについては、以下のページをご覧ください。

示談が成立すると、加害者側から賠償金が支払われます。

示談交渉をしても示談が成立しなかった場合は、裁判を起こす、ADR(交通事故紛争処理センターなど)や民事調停を利用するといった手続きに進むことになります。

賠償金を請求する手続きの流れ・後遺障害慰謝料の相場などについては、以下のページもご参照下さい。

賠償金請求のための必要書類

後遺障害1級となったことに対する後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求するには、原則的には、上で見たとおり、後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級認定申請の際に必要な書類には、以下のようなものがあります。

- 自動車賠償責任保険支払請求書兼支払指図書(必須)

- 請求者の印鑑登録証明書(必須)

- 交通事故証明書(必須)

- 事故発生状況報告書(必須)

- 診断書(必須)

- 診療報酬明細書(必須)

- 後遺障害診断書(必須)

- 住民票(事故当事者が未成年の場合)

- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明に「人身事故」と記載されていない場合に必要)

- MRIなどの画像(画像検査が行われた場合は必須)

- カルテ(任意)

- 実況見分調書(任意)

- 損害レポート(任意)(加害者の保険会社から入手する。)

後遺障害等級申請に必要な書類については、以下のページで詳しく解説しています。

後遺障害1級で賠償金を受け取るまでの期間

後遺障害等級認定が出るまで

症状固定すると、後遺障害等級認定の申請に進みます。

後遺障害等級認定の申請をしてから結果が出るまでにかかる期間は、多くの場合、1~3か月程度です。

ただ、事案によっては、6か月以上かかることもあります。

後遺障害の認定に必要な期間については、以下のページをご覧ください。

示談交渉開始から示談金が支払われるまで期間

後遺障害等級が定まったら、示談交渉を開始します。

示談交渉は、短ければ1~2か月程度で終わりますが、長ければ3か月以上かかることもあります。

示談交渉にかかる期間は、被害金額や当事者間での争点の有無によって異なります。

後遺障害1級の場合は、示談金額が高額になりますので、示談ができるまでには時間がかかる傾向にあります。

示談が成立すると、示談金が支払われます。

示談金の支払いは、加害者が任意保険に加入している場合は、示談が成立してから2週間~1か月程度経ってからとなることが多いです。

裁判にかかる期間

示談交渉で決着がつかない場合、裁判を行うことになります。

交通事故の裁判の第一審での審理期間は、平均13.3か月となっています。

参考:「第10回裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 3地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情」p85

ただし、実際にかかる期間は、事案によっても大きく異なります。

また、第一審の判決に対してどちらかの当事者から控訴が提起されると、最終的な結論が出るまでにさらに期間がかかることになります。

賠償金を早く受け取りたい場合は被害者請求を活用する

経済的に苦しい状況にあり、早く賠償金を受け取りたい場合は、自賠責への被害者請求を活用することが考えられます。

被害者請求を活用すれば、示談が成立したり判決が確定したりするのを待たなくても、自賠責から治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などを受け取ることができます(限度額あり)。

傷害による損害(治療費、休業損害、入通院慰謝料等)については、症状固定する前でも受け取ることができます(上限120万円)。

自賠責から支払われる賠償金は、損害賠償額の一部となりますので、残りについては加害者に請求することができます。

被害者請求については、以下のページもご覧ください。

後遺障害1級で受けることができる給付・支援の内容

後遺障害1級の認定を受けるほどの重い障害がある場合、各種の給付・支援を受けることができます。

支援の内容は自治体によって異なる場合がありますので、詳しくはお住いの市町村などにお問い合わせください。

身体障害者手帳を受け取ることができる

後遺障害1級に認定された場合、身体障害者障害程度等級(障害等級)についても1級に該当すると認められる可能性があります。

障害等級1級と認められれば、身体障害者手帳の交付を受けることができます。

障害等級1級で身体障害者手帳を取得すると、次のようなサービスを利用できます。

- 福祉医療給付金を受給できる(名称・内容は自治体によって異なる)

- 補装具(コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、義手義足、車いすなど)を支給してもらえる(内容は自治体によって異なる)

- 障害者雇用枠で働ける

- 税負担(所得税、住民税など)が軽減される

- 電車・バス・タクシーや高速道路の料金の割引を受けられる

ほかにも、施設によっては、利用料の割引を受けられる場合があります。

障害年金を受け取れる

後遺障害1級に当たる場合、多くのケースでは障害者年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)を受け取ることができます。

参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

参考:障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です | 政府広報オンライン

後遺障害1級でもらえる労災保険からの給付金

労災によるケガで後遺障害1級になった場合、労災保険から次の給付を受けることができます。

- 障害(補償)年金(給付基礎日額×313日分)

- 障害特別年金(算定基礎日額×313日分)

- 障害特別支給金:342万円

労災で後遺障害が残った場合にもらえる金額については、以下のページをご参照ください。

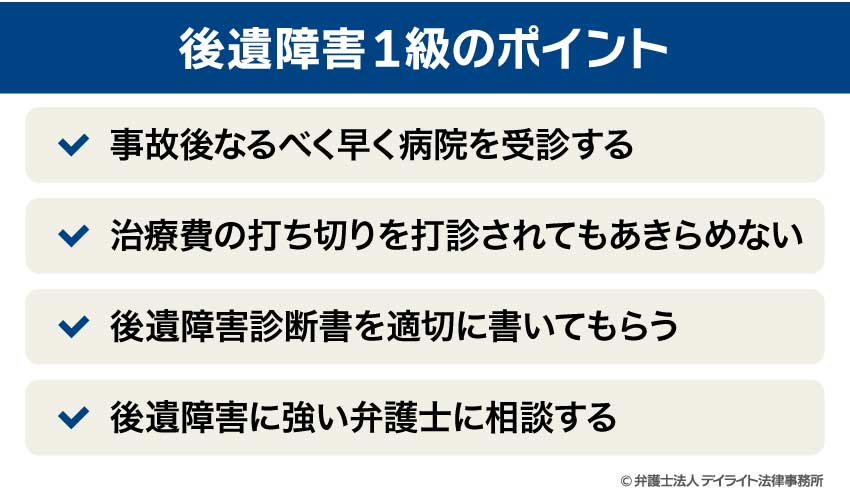

後遺障害1級のポイント

事故後なるべく早く病院を受診する

上でご説明したとおり、事故後病院を受診するのが遅れると、ケガが事故によって生じたこと(因果関係)を疑われ、示談交渉が難航したり、十分な損害賠償を得られなくなったりするおそれがあります。

後遺障害1級に認定されるような後遺症が残る場合、事故で重傷を負いすぐに病院に行っていることが多いですが、頭を打った場合などには、当初は大きなケガではないと思っていた、というケースもあるかもしません。

事故にあい、少しでも身体に違和感を感じる場合は、なるべく早く、事故後数日以内には病院を受診し、ひととおり検査を受けるようにしましょう。

なお、このように念のため受診した際の医療費は、損害賠償として加害者に請求することができます。

治療費の打ち切りを打診されてもあきらめない

交通事故の場合、上でもご説明したように、治療期間が長くなると、加害者側の保険会社は、治療費の支払いの打切りを打診してくることがあります。

しかし、治療の終了を決めるのは、保険会社ではありません。

むしろ、保険会社の言うことを鵜呑みにして通院を止めてしまうと、「十分な治療を受けていない」ということで、後遺障害等級認定の際に不利になりかねません。

仮に保険会社が治療費を打ち切ったとしても、治療費打切り後も治療の必要性があったことが認められれば、打ち切り後の治療費についても損害賠償として加害者側に請求できますので、十分な期間通院を続けるようにしましょう。

後遺障害診断書を適切に書いてもらう

後遺障害等級認定の審査の際には、主治医に作成してもらう後遺障害診断書が大変重要になります。

この後遺障害診断書に十分に症状や経過について記載してもらえないと、適切な後遺障害等級に認定されない可能性があります。

後遺障害診断書は大変重要な書類ですので、医師に任せきってしまうのではなく、積極的に、

「こうした症状があるから記載してほしい」「○○という表現は誤解を招くので、避けてほしい」「必要な検査はもれなく行ってほしい」などと相談するようにしましょう。

特に、必要な検査を漏れなく行ってもらうことは、後遺障害等級の認定の際に重要になります。

また、症状についてもしっかりと書き込んでもらう必要がありますので、詳細を具体的に伝えるためにメモを作って渡すなどすると効果的です。

後遺障害診断書については、以下のページもご覧ください。

後遺障害に強い弁護士に相談する

後遺障害1級と認められる可能性があるということは、事故のために大変重い障害が残ったということになります。

そうした状況にある方やご家族にとっては、保険会社とやり取りをしたり、必要な資料を準備したりすることは、大きな負担になります。

それに、後遺障害1級に相当するような障害があると、将来的に十分な収入を得ることは難しくなるので、今後できるだけ安心して生活していくためにも、十分な損害賠償を獲得する必要性が高くなります。

こうした状況に対応していくためにも、後遺障害1級に相当する後遺障害がある場合には、なるべく早く弁護士に相談し、対応を依頼することをお勧めします。

事故について弁護士に依頼すれば、次のようなメリットが得られます。

- 交通事故での被害者請求や労災での後遺障害申請の手続きを任せることができる

- 後遺障害等級認定に必要な資料を準備してくれる

- 後遺障害等級認定が妥当なものとなっているかどうか確認してもらえる

- 交通事故の場合、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額を基礎として、慰謝料などを請求することができる

- 示談交渉も弁護士に任せることができる

- 過失割合についても適切なものとなるよう主張・立証してくれる

- 交通事故の場合、治療費の打ち切りを打診された場合に、保険会社と交渉してもらえる

- 疑問点、不安な点について、気軽に相談できる

後遺障害に強い弁護士に相談することのメリット、弁護士の選び方については、以下のページをご覧ください。

事故で後遺症が残った場合の対応のポイントについては、以下のページでも解説しています。

後遺障害1級についてのQ&A

後遺障害の等級は誰が決めるのですか?

交通事故の場合、後遺障害の等級を決める機関には、次の3つがあります。

交通事故の場合、後遺障害の等級を決める機関には、次の3つがあります。- ①損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所

- ②自賠責保険・共済紛争処理機構

- ③裁判所

最初に後遺障害等級認定申請を受け付け、後遺障害等級認定を行うのは、①損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所です。

後遺障害等級認定への異議申立ても、自賠責損害調査事務所に対して行います。

自賠責損害調査事務所の判断に納得がいかない場合、②自賠責保険・共済紛争処理機構に申請して、判断してもらうことができます。

それでも納得がいかない場合は、③裁判所に訴えを起こし、後遺障害等級と損害賠償額について判断してもらいます。

なお、②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請をしなくとも、③裁判所に訴えを起こすことは可能です。

後遺障害等級の認定をする機関とそれぞれの特徴、注意点については、以下のページでも詳しく解説しています。

労災の場合は、労働基準監督署が後遺障害等級認定を行います。

労働基準監督署の認定に不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求を行います。

この審査請求に対する判断にも不服がある場合は、労働審査会に対して再審査請求を行うか、訴訟を提起することになります。

後遺障害1級が認められないときどうすればいいですか?

交通事故の場合、後遺障害1級が認められず、納得がいかない場合は、認定を行った自賠責損害調査事務所に対して異議申立てをすることができます。

交通事故の場合、後遺障害1級が認められず、納得がいかない場合は、認定を行った自賠責損害調査事務所に対して異議申立てをすることができます。異議申立てについての解説、手続きの流れ、必要書類、異議申立てに成功した事例などについては、以下のページをご覧ください。

異議申立てをしても後遺障害1級が認められない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請をするか裁判所に訴訟を提起し、後遺障害1級と認められることを目指します。

労災の場合、前のQ&Aのとおり、労働基準監督署の認定に不服があれば、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求を行います。

この審査請求に対する判断にも不服があれば、労働審査会に対して再審査請求を行うか、訴訟を提起します。

まとめ

今回は、後遺障害1級について解説しました。

後遺障害1級は、労働能力を100%喪失したとされるほどの大変重い障害です。

そのため、事故で後遺障害1級となった場合には、今後の生活を安定させるためにも、十分な補償を確保する必要があります。

事故による後遺症が後遺障害1級に当たる可能性があると思われる場合は、なるべく早く弁護士に相談し、示談交渉を依頼するようにしましょう。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額に沿った損害賠償を獲得でき、損害賠償額を大幅に上げることができる可能性があります。

後遺障害等級の認定に際しても、弁護士に相談・依頼してサポートを受ければ、より適切な等級での認定を得ることができる可能性が高くなります。

当事務所でも、事故による人身障害を集中的に取り扱う人身障害部を設け、事故により後遺障害1級の後遺障害を負った方のサポートを行っております。

電話・オンラインによる全国からのご相談もお受けしております。

お困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。