後遺障害認定の基礎知識と重要性|手続きやポイントも解説

後遺障害の認定とは、交通事故で怪我をした方が、治療しても事故前の身体の状態に戻らず、後遺症が残ってしまったことを、自賠責保険から認めてもらうことをいいます。

後遺障害は、その症状の重さに応じて、等級が定められています。

後遺障害等級には、一番重い1級〜14級まであり、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は、認定される等級に応じて金額が異なってきます。

この記事では、後遺障害等級認定の基礎知識や重要性、後遺障害認定までの流れや、メリット・デメリット、後遺障害認定のためのポイント等について、後遺障害に詳しい弁護士が解説しています。

後遺障害でお困りの方はぜひ参考になさってください。

目次

後遺障害等級認定の基礎知識や重要性

後遺障害の認定とは、交通事故で怪我をした方が、事故前の身体や精神の状態に戻らず、自賠責保険において後遺障害が残っていると判断されることをいいます。

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故が原因で労働能力を低下させる障害が残存し、その障害が自賠責保険の等級に該当するものを指します。

労災事故の場合には、労働者災害補償保険法施行規則で定められている後遺障害の等級に該当しているかが問題になります。

交通事故でも労災事故でもない事故においては、自賠責保険や労災の等級表を参考にして後遺障害の有無や程度を検討することになります。

後遺障害について、詳しくは以下をご覧ください。

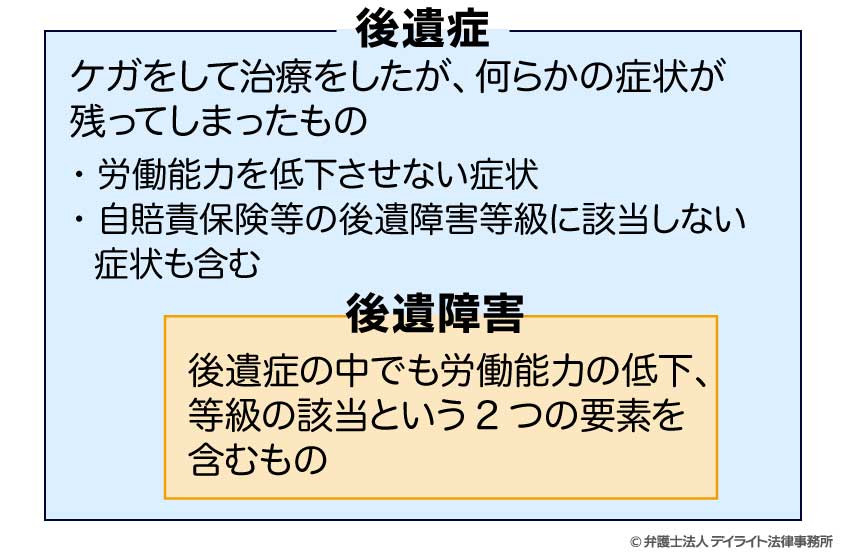

後遺症との違い

世間一般には、ケガをして治療をしたけれども、何らかの症状が残ってしまった場合に、「後遺症」が残ったと言うと思います。

つまり、後遺症は、労働能力を低下させない症状や自賠責保険等の後遺障害等級に該当しない症状も含まれているのです。

後遺症は、何らかの症状が残った場合に使用する概念であり、後遺障害は、後遺症の中でも労働能力の低下、等級の該当という2つの要素を含んだ概念ということができます。

後遺障害等級とは

後遺障害は、その症状の重さに応じて、等級が定められています。

この等級のことを後遺障害等級といいます。

後遺障害等級には、介護を要する後遺障害として1級〜2級、それ以外の後遺障害として1級〜14級まであり、140種類、35系列の後遺障害に細かく分類されています。

後遺障害等級は、等級の数字が小さくなるにつれて、後遺障害は重くなります。

例えば、12級と14級では、12級の方が症状がひどい(症状が重い)後遺障害となります。

一人ひとりの症状に応じて、一人ひとり認定していくことは現実的ではないため、一定の基準が設けられているのです。

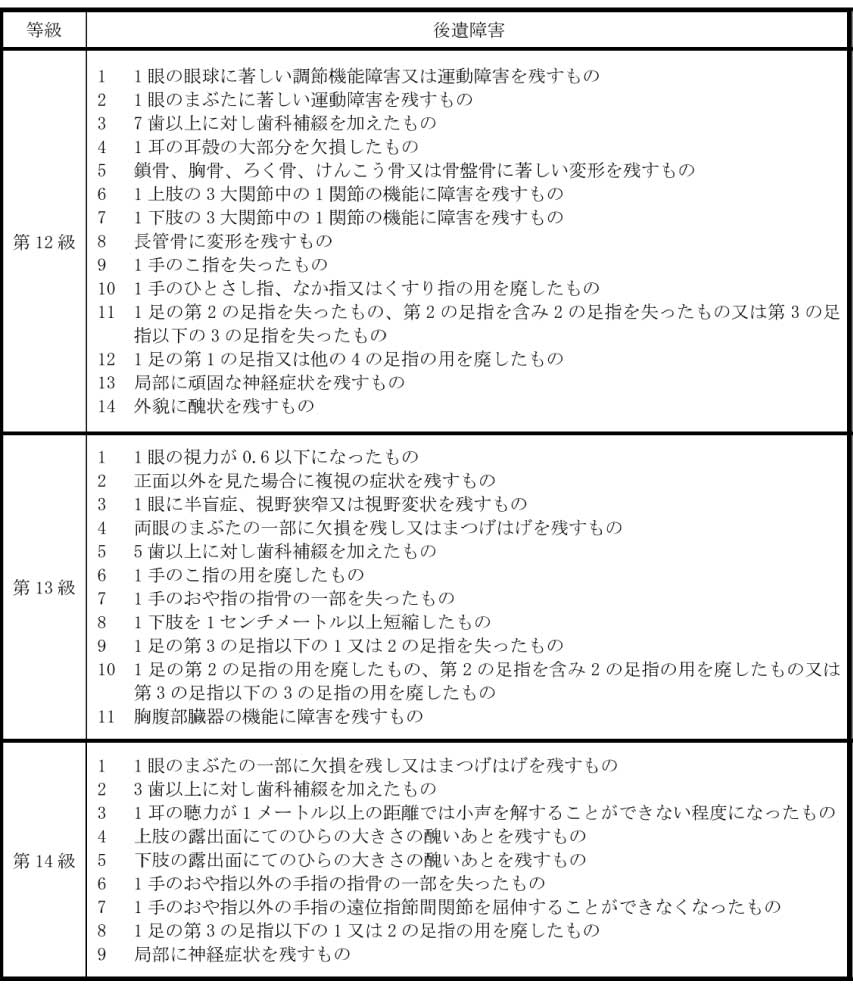

以下は、12〜14級の後遺障害等級の抜粋です。

引用元:後遺障害等級表|国土交通省

後遺障害等級の決め方

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構という機関が決めています(争いになったら裁判所が決めます)。

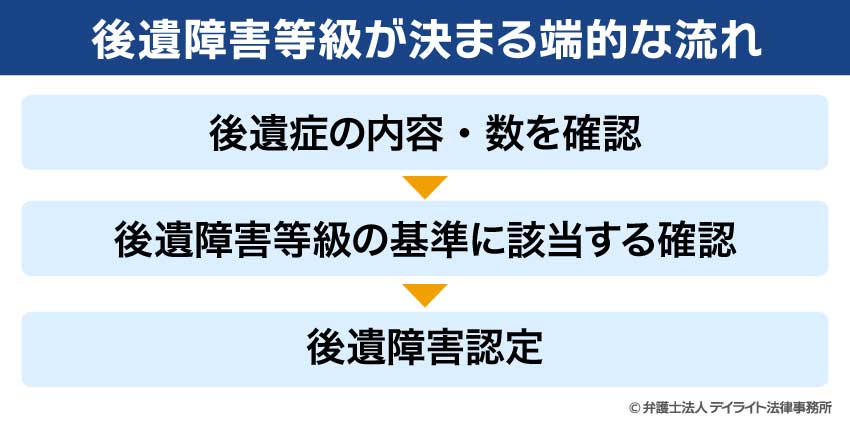

後遺障害等級が決まる端的な流れは以下のとおりです。

後遺障害等級に該当する後遺症が複数存在する場合には、「併合」して認定されます。

例えば、12級の後遺症が2つある場合には、1つ繰り上げて「併合」されるため、併合11級の認定になります。

併合の考え方について、詳しくは以下をご覧ください。

なぜ等級を認定してもらうことが必要なの?

後遺障害が残った場合には、基本的に等級を認定してもらう必要があります。

その理由としては、等級が認定されていない場合、基本的に、自賠責保険や相手方任意保険会社は、後遺障害分の賠償金を認めてくれないからです。

例えば、ただ単に「痛みが残った」とだけ主張しても、後遺障害が残った場合における後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の損害は原則認められません。

なお、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は、認定される等級に応じて金額が異なってきますので、その意味でも等級認定は必要です。

後遺障害逸失利益について、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害を認定する機関

後遺障害の申請の必要書類の提出先は、加害者が加入している自賠責保険になります。

もっとも、後遺障害を実質的に認定する機関は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という機関になります。

損害保険料率算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された法人で、事業の一環として自賠責保険の損害調査等を行っています。

自賠責保険は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所の調査結果に基づいて、後遺障害部分の支払い決定を行います。

後遺障害等級認定の手続きの流れとタイミング

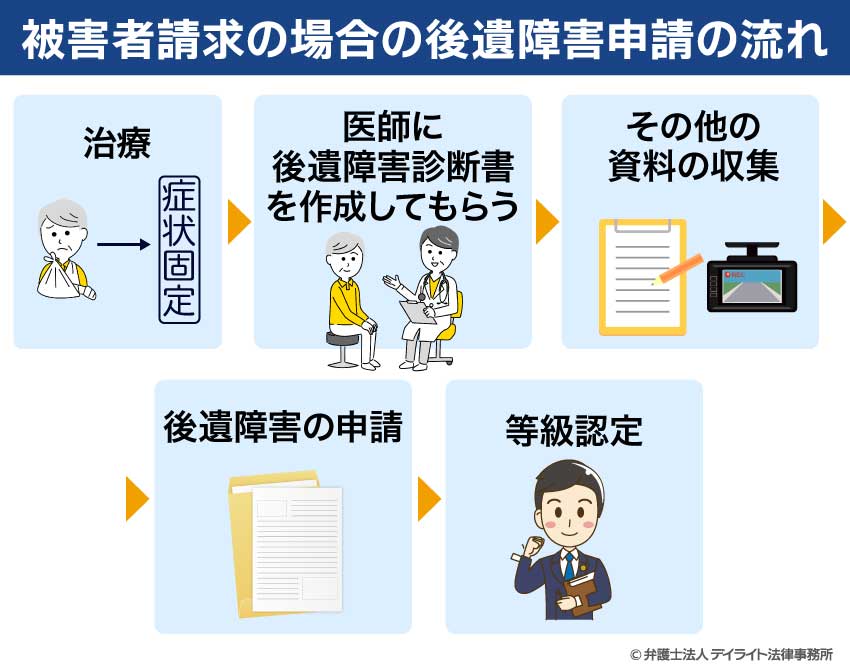

以下は、被害者請求を前提とした後遺障害申請の流れです。

症状固定となった時点で、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害申請の手続きを行います。

治療

まず、当たり前ですが、後遺障害申請の前に一定期間治療を行う必要があります。

この「一定期間」とは、具体的に症状固定時までです。

最も多く認定されている14級9号の場合、最低6ヶ月程度は治療を継続しないと認定されるのは難しい傾向にあります。

症状固定について、詳しくは以下をご覧ください。

主治医に後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定まで治療したら、主治医に後遺障害診断書という書類を作成してもらいます。

この点については、下記で詳しく説明します。

その他の資料の収集

後遺障害診断書以外の必要書類を収集します。

被害者請求の必要書類について、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害の申請

必要書類が準備できたら、加害者の自賠責保険に後遺障害申請をしていくことになります。

加害者の自賠責保険は、交通事故証明書の記載を見ればどこの会社かわかります。

等級認定

事前認定(相手保険会社が申請する方法)によって後遺障害申請をした場合、その結果は申請をした保険会社に届きます。

したがって、この場合、保険会社から等級認定に関する連絡が来ることになります。

被害者請求(被害者が申請する方法)の場合、等級認定の結果は被害者に届くことになります。

後遺障害認定でもらえる金額

後遺障害に認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料で、等級ごとに慰謝料額が決まっている |

| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害によって働きづらくなり、将来得られたであろう収入を得られなくなったことに対する補償 |

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、下表のとおり、後遺障害等級に応じて決まっています。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1650万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(1203万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※自賠責保険基準の( )内の金額は介護を要する場合の金額です。要介護で被扶養者がいる場合は、1級1850万円、2級1373万円となります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって働きづらくなり、収入が減ってしまうことに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。

後遺障害逸失利益は、高額になる傾向にあり、1億円を超えるケースもあります。

後遺障害逸失利益の具体的な計算方法については、以下をご覧下さい。

後遺障害認定のために必要な3つの条件

後遺障害が残っていること

後遺障害に認定されるには、交通事故による症状が残っていることが必要です。

そして、その症状は、後遺障害等級に該当するものであることが必要となります。

自分の症状が後遺障害に該当する症状か判断することは難しいため、専門の弁護士に相談して意見を聞くことをお勧めします。

後遺障害診断書に症状・検査結果を記載してもらう

後遺障害診断書に残っている症状や、その症状を証明する検査の結果を記載してもらうことも後遺障害認定の必須の条件です。

後遺障害の認定の審査は、後遺障害診断書に記載のある事項について行われます。

したがって、後遺障害診断書に記載されていないことについては、審査されず、後遺障害に該当する症状が残っていても後遺障害認定を受けることはできないのです。

よく記載漏れがある例としては、可動域検査の結果です。

骨折や脱臼などにより、関節が動かしづらくなった場合には、関節の可動域の検査をして後遺障害診断書に記載してもらわなければいけません。

この記載が漏れていると、関節の可動域が狭くなっていることについては、審査がされず後遺障害認定を受けることができないのです。

後遺障害診断書に、余すことなく症状や検査結果が記載されているか十分チェックすることが大切です。

必要十分な証拠を提出する

後遺障害申請にあたっては、提出が必須とされている書類がありますが、必須とされている書類以外でも、後遺障害の認定に有利となる書類を提出することは可能です。

例えば、14級9号に認定されるには、事故の規模や態様を示すことも大切です。

そのためには、車の修理見積もり、破損部分の写真、実況見分調書などを提出することが効果的です。

これらの書類はいずれも提出が必須の書類ではありませんが、事故規模や事故態様を示すのに有用な書類のため、事案によっては提出することで有利な認定が期待できるのです。

後遺障害の認定方法は2種類

後遺障害の認定方法(申請方法)には、以下の2種類があります。

- 事前認定

保険会社(相手方任意保険会社・人身傷害保険を使った場合の被害者の任意保険会社)が後遺障害の申請をする - 被害者請求

被害者や被害者の代理人弁護士が後遺障害の申請をする

それぞれのメリットとデメリットは以下の通りです。

| 事前認定 | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

|

|

| 被害者請求 | |

| メリット | デメリット |

|

|

事前認定は、相手方任意保険会社、もしくは人身傷害保険を使った場合の被害者の任意保険会社が後遺障害の申請をするというものです。

保険会社が提出資料を揃えてくれるので、被害者は手間がかからず楽に手続きを進められます。

しかし、少しでも後遺障害認定の可能性を上げたい場合は、被害者請求がおすすめです。

被害者請求は、保険会社を通さずに被害者や被害者の代理人弁護士が後遺障害の申請をするというものです。

資料を自ら集めなければならないという手間はかかりますが、後遺障害の認定に有利となる書類を出せるメリットがあります。

事前認定のメリット・デメリットについて、詳しくは以下をご覧ください。

人身傷害保険について、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害の認定にデメリットはないの?

後遺障害が認定されることについて、基本的にデメリットはありません。

後遺障害が認定されれば、その分賠償金も上がるため、メリットが中心です。

もっとも、上記で解説したとおり、後遺障害申請の中でも事前認定については、認定可能性が低くなる可能性があることに注意が必要です。

後遺障害等級認定に必要な書類

後遺障害の認定は書面審査(外貌醜状等除く)です。

後遺障害の申請にあたっては、以下の書類が必要になります。

- ① 自賠責保険支払請求書兼支払指図書

- ② 交通事故証明書

- ③ 事故発生状況報告書

- ④ 診断書、診療報酬明細書

- ⑤ 後遺障害診断書

- ⑥ 画像データ(レントゲン、CT、MRIなど)

- カルテ

- 医師の医療照会書

- 医師の意見書

- 画像鑑定書

- 被害車両の写真、見積もり

- 被害車両の写真、見積もり

- ドライブレコーダー

- 実況見分調書 など

上記の必須書類に加えて、必要に応じて認定に有利になると思われる書類を追加で提出することもできます。

最も認定される件数が多い14級9号は、諸事情を総合考慮して判断されるため、事故規模を表す被害車両の写真、見積もり、ドライブレコーダー等は重要な証拠となる可能性があります。

後遺障害の認定にかかる期間

後遺障害の申請をしてから、平均して40日程度で結果が戻ってきます。

もっとも、審査にあたって、医療照会(医師に質問すること)が実施される場合には、その分時間を要することになるため、数ヶ月を要することもあります。

また、高次脳機能障害の場合は、半年程度を要することもあります。

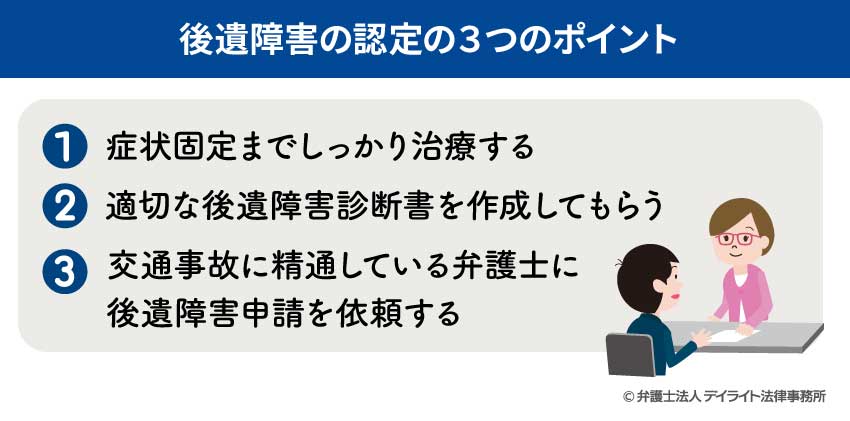

後遺障害認定で損をしないための3つのポイント

症状固定までしっかり治療する

まずは、症状固定までしっかり治療し、それでも治らなかった時に後遺障害の申請を検討していくことになります。

症状固定とは、これ以上治療を行っても症状の改善を期待することができないであろうという時点のことをいいます。

症状固定まで治療せず、途中で後遺障害を申請しても認定は厳しいでしょう。

極端な例でいうと、むちうちの症状で、1ヶ月しか通院していないのに後遺障害の申請をしてもまず認定されないでしょう。

適切な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害申請の必要書類の一つに、「後遺障害診断書」というものがあります。

この後遺障害診断書は、提出する証拠資料の中でも特に重要なものの一つです。

なぜなら、後遺障害診断書は、被害者に残存する後遺障害の内容が説明されているものだからです。

後遺障害診断書は、主治医が基本的に作成するものであり、被害者の残存する後遺障害の内容について、医学的な見解が書かれています。

特に、以下の点の記載に漏れがないかチェックしてください。

- 「自覚症状」の欄は、被害者が訴えていた症状が網羅的に記載されているか

- 「他覚症状および検査結果」の欄は、必要な検査をした上でその結果がしっかり記載されているか

- 可動域の記載は、右左(負傷部位と異常がない方どちらも)両方とも記載があるか

→可動域制限は、基本的に患側(負傷部位)と健側(異常がない方)を比較して後遺障害を判断します。

交通事故に精通している弁護士に後遺障害申請を依頼する

後遺障害認定の鍵は、基本的に証拠資料になります。

どのような証拠資料を提出するかを判断するにあたっては、専門的な知識を必要とします。

そのため、交通事故に精通している弁護士に後遺障害申請も含めて依頼され、少しでも後遺障害認定がされる確率を上げた方が良いと考えています。

交通事故で弁護士に依頼するメリットについて、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害の認定にかかる金額

実費

以下は、後遺障害申請に必要な実費の例のまとめです。

| 必要書類 | 費用の相場 | 相手方(相手方任意保険会社も含む)への請求の可否 | 相手方に請求できない場合に弁護士費用特約負担が負担してくれるか |

|---|---|---|---|

| 診断書・診療報酬明細書 | 3000円 〜 5000円程度 | ◯ | ー (相手方に請求できる) |

| 画像代(レントゲン・MRI・CT) | 1000円 〜 500円程度(画像の枚数にもよる) | 後遺障害等級が認定された場合は請求できる。 認定されなかった場合は自己負担となる可能性が高い。 |

◯ |

| 後遺障害診断書 | 5000円 〜 1万円程度 | 後遺障害等級が認定された場合は請求できる。 認定されなかった場合は自己負担となる可能性が高い。 |

△ (ケースバイケース) |

その他にも、諸々必要実費はありますが、金額の比較的大きめのものを記載しました。

実費については、相手方に請求できるものもありますが、相手方に請求できない場合は、ご自身が加入されている弁護士費用特約から実費が支払われる場合があります。

弁護士費用特約について、詳しくは以下をご覧ください。

なお、事前認定の場合は、後遺障害診断書代以外は、被害者の立替払いは不要になりますが、上記で解説したような事前認定のデメリットは依然残ります。

弁護士に依頼する場合の料金

弁護士に依頼する場合、通常、後遺障害申請のみをご依頼されるのは稀かと思います。

つまり、後遺障害申請を含めた相手方保険会社との交渉全般を依頼するのが一般的です。

このように、後遺障害申請を含めた相手方保険会社との交渉全般をご依頼される場合の弁護士費用について、事務所によって異なりますが、弊所の料金体系は以下をご覧ください。

なお、弊所では、後遺障害申請のみのサポートも行っております。

弊所の場合は、以下の弁護士費用で承っております。

- 必要書類のアドバイスのみ(申請代理人とはならない場合)は、3万3000円(税込)

- 申請代理人として後遺障害申請をする場合は、5万5000円(税込)

→後遺障害が認定された場合には、成功報酬として受領金額の11%(異議申立ての場合は38.5%)(税込)

被害者請求のサポートプランについて、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害の認定のよくあるQ&A

後遺障害の認定率は?

後遺障害の認定率は、約5%前後と言われています。

後遺障害の認定率は、約5%前後と言われています。損害保険料率算出機構が発表している2021年度版「自動車保険の概況」によると、2020年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は、89万8407件(※)とされています。

(※)傷害だけの事案や死亡事案も含まれています。

このうち、後遺障害が認定された件数は、4万9267件です。

引用元:自動車保険の概状2021年度版(P22,P38)|損害保険料率算出機構

そうすると、2020年度の後遺障害の認定率は、5.5%(ただし、傷害だけの事案や死亡の事案も含まれているので、あくまで参考程度にとどめるべきです)となります。

後遺障害14級の認定率について、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害が認定されなかったとき、どうすればいい?

自賠責保険に異議申立てをする、一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機へ申立てをする、訴訟提起をするなどの方法があります。

自賠責保険に異議申立てをする、一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機へ申立てをする、訴訟提起をするなどの方法があります。

自賠責保険に異議申立てする

たとえ、自賠責保険に申請して後遺障害が認められなかったとしても、再度自賠責保険が判断してくれる手続きがあります。

この手続を、「異議申立て」(いぎもうしたて)といいます。

異議申立ては、同じ資料を提出しても結果が変わらないので、前回の提出した資料とは別の新たな関係資料を提出する必要があります。

【 異議申立て時に提出する新たな資料の例 】

- 物損資料(修理見積書、車両損傷写真等)

- 実況見分調書などの刑事記録

- カルテ(診療録)

- 医師の意見書

- 未提出の画像(レントゲン、MRI、CT)

- 症状固定後も自費で通院している記録(診断書、カルテ、病院の領収書等)

- 被害者や関係者の陳述書

自賠責保険への異議申立てについて、詳しくは以下をご覧ください。

一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機へ申立て

自賠責保険とは別の機関として、一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(略して、「紛争処理機構」と言ったりします。)というものがあり、後遺障害認定を求めて申立てをすることができます。

紛争処理機構の判断者(紛争処理委員)は、交通事故について専門的な知識を有し、国から認可を受けた公正・中立な立場の弁護士や医師などです。

紛争処理機構は、自賠責保険の判断が正しいかどうかを審査するため、自賠責保険に提出していない新たな資料(診断書、画像、カルテ等)は提出することはできません。

あくまで、それまでに自賠責保険に提出している資料の中で判断されます。

新たな資料がある場合は、まずは上記で解説した自賠責保険に異議申立てすべきです。

訴訟提起をする

自賠責保険や紛争処理機構で後遺障害が認定されない場合は、最後の砦として、訴訟提起して裁判所に認定してもらうという手段があります。

ただし、自賠責保険や紛争処理機構が後遺障害を認定しなかった場合、裁判で覆るのは簡単ではなく、裁判官を説得できる相応の証拠が必要となってきます。

まとめ

- 後遺障害の認定とは、交通事故で怪我をした方が、事故前の身体や精神の状態に戻らず、自賠責保険において後遺障害が残っていると判断されることをいう。

- 後遺障害等級には、介護を要する後遺障害として1級〜2級、それ以外の後遺障害として1級〜14級までがある。

- 後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があり、それぞれメリットとデメリットがある。

- 後遺障害の内容等によって調査にかかる時間は異なるが、申請から認定まで1〜4ヶ月程度かかる。

- 後遺障害の認定の3つのポイントは、①症状固定までしっかり治療する、②適切な後遺障害診断書を作成してもらう、③交通事故に精通している弁護士に後遺障害申請を依頼することである。

- 後遺障害の認定率は、約5%前後である。

- 後遺障害が認定されなかったときは、自賠責保険に異議申立てする、一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機へ申立てをする、訴訟提起をするなどの方法がある。

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。

弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害の認定でお困りの方は、お気軽にご相談ください。