交通事故の後遺障害とは?等級認定の仕組みと賠償金の影響

交通事故でけがを負ったあと、治療を続けても痛みやしびれなどの症状(後遺症)が残ってしまうことがあります。

このように、症状が将来にわたって残り、自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた「後遺障害等級表」のいずれかに該当する場合、その状態を「後遺障害」といいます。

後遺障害として認定されると、慰謝料だけでなく、将来の収入が減ってしまう可能性に備えた逸失利益(将来の収入の損失分)など、受け取れる賠償金の金額が大きく変わります。

この記事では、後遺障害の仕組み、認定の流れ、等級ごとに変わる賠償金の相場、そして認定されない理由と対処法を、交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

交通事故における後遺障害とは?

「後遺障害」と「後遺症」の違い

交通事故で負傷をして、治療を尽くしたもののケガが完全に治らなかった場合には、「後遺症が残った」と表現されることがあります。

しかし、交通事故における後遺症と後遺障害の意味には大きな違いがあります。

「後遺症」とは、治療を継続したにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的または精神的な症状が残っている状態を指します。

一般的に、医師や被害者の方が心配しているものは後遺症であると言えるでしょう。

これに対して、「後遺障害」とは、身体的または精神的な不具合が将来にわたって存在し、日常生活や仕事をこれまで通りに行いにくくなったことをいいます。

このような後遺障害については、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、自賠責保険の後遺障害の等級に該当する必要があります。

つまり、後遺障害は、後遺症のうち、労働能力の喪失を伴い自賠責保険の後遺障害等級に該当する障害であるといえます。

交通事故で「後遺症」が残ったとしても、上記のような条件に当てはまらない場合には、「後遺障害」とは認められません。

なお、後遺症については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

後遺障害等級とは?

後遺障害等級の種類

後遺障害は、症状の重さに応じて、等級が定められています。

後遺障害等級認定とは、そうした等級の認定のことです。

後遺障害等級には、介護を要する後遺障害として1級〜2級、それ以外の後遺障害として1級〜14級まであります。

後遺障害等級は、等級の数字が小さくなるにつれて、後遺障害は重くなります。

例えば、12級と14級では、12級の方が症状がひどい(症状が重い)後遺障害となります。

後遺障害等級認定が必要な理由

後遺障害が残った場合に、適切に賠償金を受け取るためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

なぜなら、等級が認定されていない場合には、自賠責保険や加害者側の保険会社は後遺障害に関する賠償金を支払ってくれないからです。

後遺障害の等級認定を受けずに「後遺症が残った」と主張しても、後遺障害が残った場合に請求できる後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料などの損害は原則として認められません。

また、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の賠償金額については、認定される後遺障害の等級に応じて異なってくることになるため、その意味でも等級認定は重要となります。

交通事故の後遺障害等級の認定率

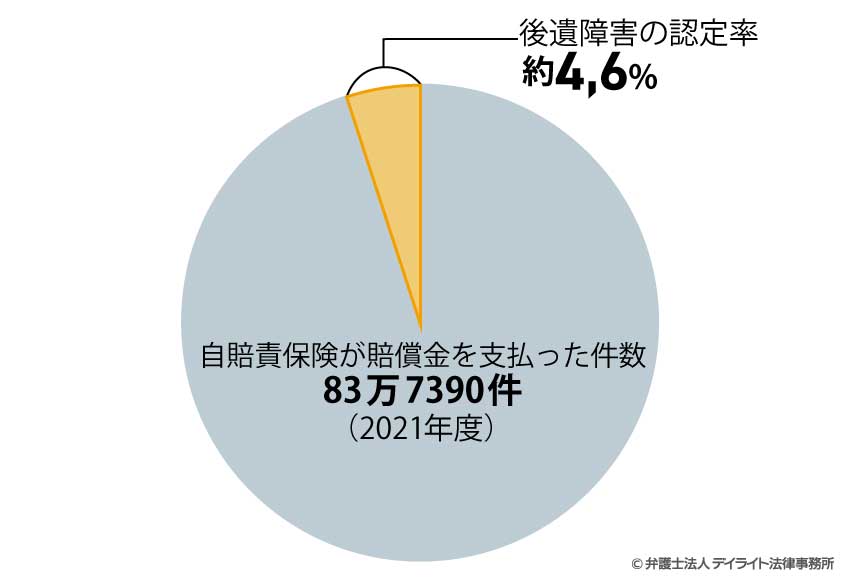

損害保険料率算出機構が発表している2021年度版「自動車保険の概況」によると、2021年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は、83万7390件とされています。

その中で、何らかの後遺障害等級に認定された件数は3万8837件です。

そうすると、2021年度の後遺障害の認定率は、約4.6%となります。

なお、参考までに後遺障害で最も多い「むちうち」の後遺症が残った場合には、12級13号や14級9号という比較的軽い等級に認定される可能性があります。

上記データによれば、14級のみの認定件数は2万4417件と発表されています。

したがって、14級の認定率については、約2.9%ということになります。

もっとも、上記の支払件数(83万7390件)は、後遺障害の申請をせずに傷害部分(慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害など)のみで申請された案件と死亡案件も含まれているため、純粋に後遺障害申請をした場合の認定率ではありません。

自賠責保険が賠償金を支払った件数に対する後遺障害認定された件数の割合となっていますので、あくまで目安としてご参考にされてください。

後遺障害の認定率については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

後遺障害が認定されたときの賠償金はいくら?

後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるけがで後遺障害が残ったことによる被害者の精神的な苦痛を補償するお金です。

被害者が「後遺障害」に該当すると認定された場合には、その認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができます。

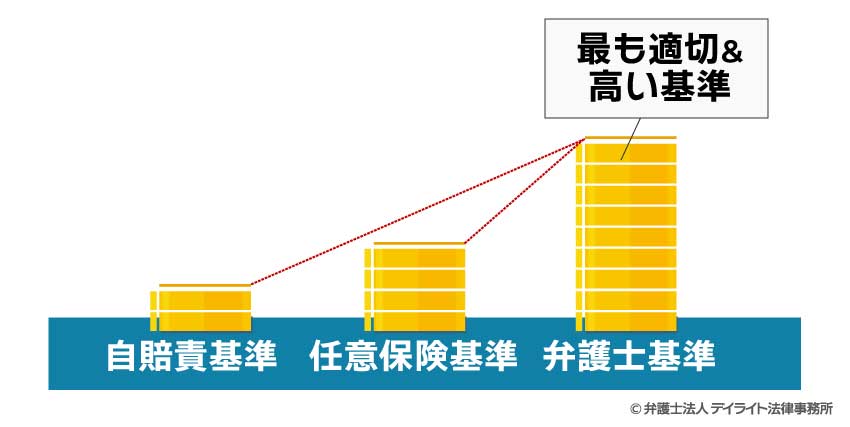

そして、後遺障害の慰謝料の金額には、以下の3つの基準があります。

- ① 自賠責保険の基準

- ② 任意保険会社の基準

- ③ 弁護士基準(裁判基準)

以下の表は、それぞれの基準の後遺障害慰謝料を整理したものです。

任意保険基準は、各任意保険会社の内部基準で公表されていませんが、過去には統一基準が公表されていましたので、参考までに下表にて紹介します。

| 等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1650万円) | 1600万円 | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(1203万円) | 1300万円 | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1100万円 | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 900万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 750万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 600万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 500万円 | 1000万円 |

※自賠責保険基準の( )内の金額は介護を要する場合の金額です。要介護で被扶養者がいる場合は、1級1850万円、2級1373万円となります。

上記の表のとおり、弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険会社基準と比べて高額です。

逸失利益はいくら?

逸失利益(いっしつりえき)とは、仮に事故が起きなかった場合、将来得られたであろう収入の減少分のことをいいます。

このような減収に対する補償のことを、「後遺障害逸失利益」といい、治療費といった支出を余儀なくされるという積極損害ではなく、消極損害と呼ばれています。

逸失利益と同じく消極損害に位置付けられるものとしては、休業損害があります。

休業損害は、交通事故による入院や通院によって、仕事や家事を休んだことに対する補償です。

事故により労働ができなくなったり労働能力が低下したりすることに対する補償という点で両者は共通しますが、逸失利益は将来に向けての労働能力低下に対する補償であり、予測が含まれるという点で異なります。

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法は、計算式が決まっており、以下の数式で求められます。

労働能力喪失率は、認定された等級に応じて目安が決まっています。

5%〜100%の幅で決まっており、逸失利益の金額に大きく影響します。

つまり、認定される等級の軽重によって逸失利益の金額は大きく変わるのです。

例えば、基礎収入500万円、労働能力喪失期間5年(ライプニッツ係数:4.5797)を前提として、後遺障害14級(喪失率5%)、12級(喪失率14%)で比較します。

14級の場合

14級の場合 12級の場合

12級の場合上記のように200万円以上の金額差が出ます。

適切な後遺障害認定を受けることが適切な補償につながりますので、後遺障害について不満がある場合には、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

その他に請求できる可能性のある項目

後遺障害慰謝料や逸失利益以外に、交通事故の損害として請求できる項目としては、以下のとおりです。

- 治療費

- 通院交通費

- 休業損害

- 入通院慰謝料

- 入院付添費用、通院付添費用

- 入院雑費

- 装具・器具費用

- 家屋・自動車改造費用

- 将来介護費用

加害者や保険会社に対して、損害賠償請求をする場合には、こうした損害項目を漏らさないように、専門の弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。

後遺障害等級認定のために必要な手続きの流れ

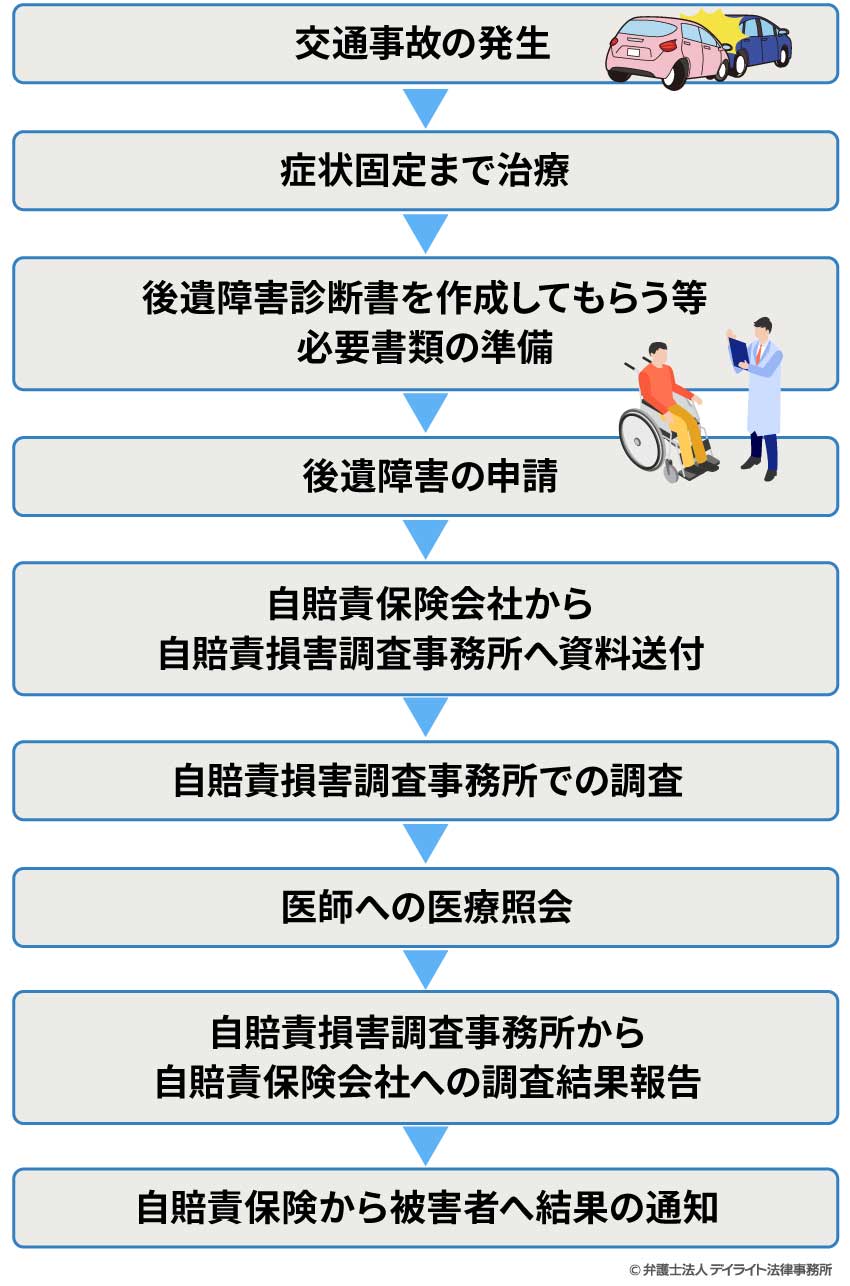

後遺障害等級認定の流れ

交通事故から後遺障害が認定されるまでの流れは以下のとおりです。

症状固定まで治療

事故が発生して治療を開始してから、症状固定と医師に判断されるまで治療を継続する必要があります。

主治医とは日頃から十分にコミュニケーションを取りながら治療に専念することが重要です。

後遺障害診断書を作成してもらう等必要書類の準備

症状固定まで治療したら、後遺障害申請に必須の書類である後遺障害診断書を主治医に作成してもらいます。

事前に症状に関するメモを作成し、診察の際に主治医に渡しておけば、症状を漏れなく記載してもらえるでしょう。

後遺障害診断書は、早ければ数日、遅ければ3週間以上かかる場合があります。

後遺障害の申請

提出書類の準備ができたら、加害者の自賠責保険へ実際に提出します。

提出書類は、自賠責保険に郵送の方法で提出することができます。

自賠責保険会社から自賠責損害調査事務所への提出書類を送付

自賠責保険会社は、受け取った提出書類をチェックし、実質的な認定機関である自賠責損害調査事務所に送付します。

自賠責損害調査事務所での調査

自賠責損害調査事務所では、提出書類の内容をじっくり検討し、後遺障害が認定されるかを調査していきます。

調査期間は、多くのケースで1〜2ヶ月程度で完了します。

ただし、事案によっては6ヶ月程度かかることもあります。

自賠責損害調査事務所から自賠責保険会社へ調査結果報告

調査が終わったら、自賠責損害調査事務所から自賠責保険会社へ調査結果報告をします。

自賠責保険から被害者へ結果の通知

最後に、自賠責保険から被害者へ、後遺障害についての判断結果が記載された書面が郵送されます。

なお、判断結果に納得がいかない場合は、自賠責保険に異議申立て等を検討していくことになります。

被害者請求で後遺障害認定を受けた場合には、その等級に応じて自賠責保険から賠償金の一部が支払われます。

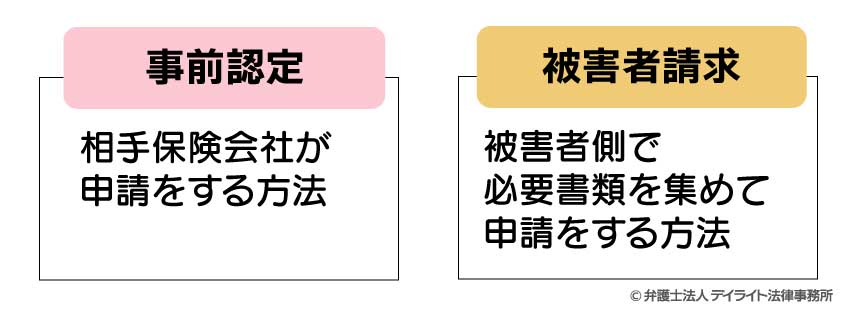

後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

「事前認定」とは、相手方の任意保険会社や人身傷害保険を使った場合の被害者の任意保険会社が後遺障害の申請をすることです。

これに対して、「被害者請求」とは、被害者や被害者の代理人弁護士が後遺障害の申請をする方法を指します。

事前認定による方法は、保険会社が提出資料をそろえてくれるため、被害者は手間がかかりません。

また、後遺障害診断書作成代以外は、被害者が申請にかかる実費を立替払いしなくてもよいというメリットもあります。

しかし、事前認定では、保険会社は最低限の提出書類しか出さないことが多く、適切な後遺障害の等級認定がなされない可能性があり、また、等級認定が受けられてたとしてもすぐに賠償金の一部を受け取ることができないというデメリットがあります。

これに対して、被害者請求の場合は、被害者自ら必要な書類を集めることによって、適切な後遺障害が認定される可能性が高く、加害者請求で後遺障害の等級認定がなされれば、等級に応じた賠償金の一部を比較的すぐに受けとることができます。

そのため、少しでも後遺障害の認定率を上げようと思ったら、提出資料を選べる被害者請求がおすすめです。

特に後遺障害が認定されるか微妙な事案では、適切な提出資料を出せているかどうかで判断が分かれてしまうため、そのような場合は被害者請求にすべきでしょう。

ただ、被害者請求の場合には、必要な書類や資料を自ら集めて提出するという負担があるため、弁護士に依頼して代わりに手続きを行ってもらうことがおすすめです。

後遺障害が認定されるまでの期間

後遺障害の申請をしてから結果が出るまでの期間については、多くの場合1〜3ヶ月程度かかります。

なぜ後遺障害認定にこれほど時間がかかるのでしょうか。

後遺障害認定に時間がかかる理由として、審査件数が多いということがあげられます。

2021年度の自賠責損害調査事務所において受付けた自賠責保険の請求事案の件数は97万2281件とされています。

この件数には、後遺障害以外の案件も含まれていますが、それでもかなりの件数があると推測できます。

また、提出書類に不備があると認定までに時間がかかってしまいます。

後遺障害の審査は、一部の特殊な場合を除き、原則書面審査になるため、必要書類が不足していたり、内容に不備があったりすると、訂正・修正が必要となるため手続きに時間がかかってしまいます。

なお、後遺障害の申請方法や期間などについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

後遺障害等級認定のために必要な書類

必要書類一覧

自賠責保険の請求に必要な書類の様式は、各自賠責保険会社に郵送するよう依頼すれば、必要な様式のセットを送ってくれます。

加害者がどこの自賠責保険に加入しているかは、交通事故証明書に記載されています。

被害者請求によって後遺障害の申請をする場合に、必要となる書類としては、以下のようなものです。

- 支払請求書兼支払指図書

- 請求者本人の印鑑証明書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書・診療報酬明細書

- 施術証明書・施術費明細書

- 後遺障害診断書

- レントゲン、MRI、CTなどの画像

- 住民票または戸籍謄本住民(被害者が未成年の場合に必要)

- 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故にしなかった場合に必要)

- 委任状(弁護士などに申請を依頼する場合に必要)

- カルテ(治療経過・内容などを示したいときに提出)

- 実況見分調書(事故の状況を示したいときに提出

- 車両の損害レポート(損害の規模を示したいときに提出

- 医療照会の結果、医師の意見書(医師の見解を示したい場合に提出)

- 画像鑑定報告書(画像に関する医師の意見書)

特に重要な書類

特に重要な書類は、後遺障害診断書です。

後遺障害の審査は、後遺障害診断書に基づいて行われます。

したがって、後遺障害診断書に記載のないことは審査されません(高次脳機能障害は負傷内容により例外的に審査されます)。

自覚症状に漏れがないか、必要な検査が実施されているか十分に堪忍する必要があります。

また、車両の損害レポート(見積書や車両の写真など)も事故規模を示すために重要です。

医療照会の結果や医師の意見書、画像鑑定報告書などの医師の見解が示された書類も状況によって重要な書類となります。

事案によって、重要な書類は変わってくるため、後遺障害申請にあたっては、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

ワンポイント!後遺障害の内容は、書面で証明する必要がある

後遺障害の審査は、原則書面審査です(醜状障害は対面での調査があります)。

したがって、書面により後遺障害の存在を示していかなければなりません。

後遺障害診断書に漏らさず自覚症状や検査結果を記載して、必要に応じて、その内容を証明するのに役立つ書面を提出する必要があります。

例えば、14級9号の認定にあたっては、治療の内容や経過、症状の経過を示すことが大切ですが、こうした場合には、病院のカルテを提出することが考えられます。

このように、念頭においている後遺障害等級に応じて、必要な書類を提出することが重要なのです。

交通事故の後遺障害等級認定にかかる費用

後遺障害申請をするための手数料等は不要です。

ただし、後遺障害診断書代などの実費は負担する必要があります。

被害者請求を行う場合と、事前認定を行う場合に違いがありますので、それぞれ説明いたします。

事前認定の場合の費用

事前認定の場合には、任意保険会社が必要書類を集めますので、費用はほとんどかかりません。

もっとも、後遺障害診断書の作成費用は、被害者が負担することになります。

後遺障害診断書の作成費用は病院によって異なりますが、5000円〜1万円程度のケースが多いです。

また、後遺障害の認定がなされた場合には、相手保険会社に後遺障害診断書の作成費用を請求することができます。

被害者請求の場合の費用

被害者請求の場合、被害者が資料を集める必要があるため、費用が発生します。

費用には、大きく、実費と弁護士費用があります。

被害者請求の場合にかかってくる費用については、以下の表のとおりです。

| 項目 | 費用 | |

|---|---|---|

| 実費 | 請求者の印鑑登録証明書 | 1通300円程度 |

| 交通事故証明書 | 1通600円 | |

| 診断書 | 病院や診断書の枚数によります。 | |

| 診療報酬明細書 | 病院や診療報酬明細書の枚数によります。 | |

| 後遺障害診断書 | 病院によりますが、1通5000〜1万円のことが多いです。 | |

| 住民票の写し | 1通300円程度 | |

| MRIなどの画像 | 病院によって異なります。 | |

| カルテ | 病院やカルテの枚数によります。 | |

| 実況見分調書 | 不要 (弁護士が調査を行う場合には、警察への問い合わせの費用が5000円〜1万円程度かかります。) |

|

| 郵送・FAX費用 | 1回あたり数十円程度 | |

| 弁護士費用 | 着手金 | 弁護士事務所によりますが、数十万円以上はかかります。 |

| 報酬金 | 弁護士事務所によりますが、数十万円〜数百万円はかかります。 |

交通事故証明書や診断書、診療報酬明細など、任意保険会社から取り寄せることができる資料もありますので、被害者請求をするにあたっては弁護士に相談されることをおすすめします。

また、弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼すると、弁護士費用がかかることになります。

弁護士費用の負担をできるだけ軽くしたいという場合には、無料法律相談を実施している事務所を利用したり、弁護士費用特約を利用する方法があります。

弁護士費用特約とは、交通事故事件を弁護士に依頼する場合に、その弁護士費用を加入している保険会社が支払ってくれる保険特約です。

弁護士費用特約のほとんどは、上限300万円までの弁護士費用をカバーしているため、被害者は弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することができます。

したがって、弁護士費用特約に加入されている方は、弁護士に依頼をすることも検討した方が良いでしょう。

なお、後遺障害認定に必要となる費用については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

後遺障害が認定されない場合の対処法

認定されない理由とは?

認定されない理由は、事案によってそれぞれ違います。

例えば、比較的認定例が多い12級13号の場合、神経症状の存在を「証明」しなければならず、その証明には、レントゲンやMRIなどの画像に異常があることが必要です。

こうした異常がない場合には、12級13号には認定されません。

14級9号の場合であれば、通院期間が少ない、症状に一貫性・連続性がない、事故規模が小さいなどの理由がありえます。

それぞれの等級によって認定には条件があり、その条件を満たさない場合には、認定されないのです。

認定されない、想定より低い等級だった場合の対処法

後遺障害等級に認定されなかった、あるいは、思っていたより低い等級だった場合には、以下の対処法が考えれます。

- 異議申立てを行う

- 紛争処理機構に申立を行う

- 訴訟を提起する

異議申立て

後遺障害の結果に不服がある場合は、自賠責保険に対する異議申立て手続きを利用することができます。

非該当になったり、ある等級が認定されたとしても認定された等級に不服があったりする場合には、異議申立てという手続きを行うことで、再度、自賠責保険(共済)に後遺障害の審査をしてもらうことができます。

異議申立ては、不服の理由を記載した異議申立書とそれを裏付ける証拠を自賠責保険に提出します。

何の証拠もなく申立てをしても認定は覆りません。

認定されなかった理由を分析して、それを補うためにはどのような証拠が必要化を検討して提出することが重要です。

紛争処理機構に申立を行う

紛争処理機構は、自賠責保険(共済)が下した判断に誤りがないかどうかを審査する機関です。

紛争処理機構への申し立てには、自賠責保険(共済)の判断が誤っていることを具体的に説明する必要があります。

そのため、自賠責保険が認定をした理由を正確に分析することが重要です。

自賠責保険の認定に事実誤認がないか、重要な事実を考慮できていないのではないか、または考慮できていたとしてもその評価が適切ではないのではないか、といった点を細かく精査する必要があります。

紛争処理機構は、自賠責保険(共済)が下した判断の成否を審査する機関なので、自賠責保険(共済)に提出していない新たな証拠は提出することはできません。

したがって、申立てをするにあたっては、自賠責保険に異議申立てをして、全て資料を出し尽くしておく必要があります。

訴訟を提起する

自賠責保険の認定に不服がある場合には、訴訟提起することが考えられます。

裁判官は自賠責保険の判断に拘束されません。

自賠責保険では、後遺障害等級が認められなかったものの、裁判では認められたというケースも存在しています。

ただし、裁判所は自賠責保険の判断を尊重する傾向があるため、望むような後遺障害等級の認定がなされなかったからと言って安易に訴訟を提起することはおすすめできません。

1度は自賠責保険に異議申し立てをしてみるべきでしょう。

後遺障害認定の結果に納得できない場合のサポートについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

交通事故の後遺障害認定で押さえるべき4つのポイント

交通事故で後遺症を負って、適切に後遺障害の認定を受けるためには、以下の4つのポイントがあります。

- ① 症状固定までしっかり治療する

- ② 必要十分な後遺障害診断書の作成

- ③ 適切な認定を得られなかった場合には異議申立てを行う

- ④ 後遺障害に強い弁護士に相談する

以下、それぞれのポイントについて詳しくお伝えいたします。

①症状固定までしっかり治療する

まずは、症状固定までしっかり治療し、それでも治らなかった時に後遺障害の申請を検討していくことになります。

交通事故のケガの治療を行っていくと、症状が一進一退で、なかなかこれ以上は改善を見込めそうにないという状況にいたります。

通常、被害者に生じる症状は、交通事故にあった直後が一番重く、そこから治療をしていく中で徐々に症状の程度が緩和されていきます。

症状の程度が緩和されている場合には、治療の効果が出ているということになります。

もっとも、一定期間治療を行っていると、その効果も緩やかになってきます。

このように、これ以上治療を行っても症状の改善を期待することができないであろうという時点を「症状固定」といいます。

症状固定まで治療せず、途中で後遺障害を申請しても認定は厳しくなります。

極端な例でいうと、むちうちの症状で、1ヶ月しか通院していないのに後遺障害の申請をしてもまず認定されないでしょう。

そして、症状固定の判断は、医学的な判断になります。

したがって、医学的知見を持って、もっとも患者に接している主治医の意見が最も参考にされることになります。

突然、加害者側の保険会社から「症状固定とします」、「治療費を打ち切る」と告げられることがありますが、保険会社の担当者が判断できることではありません。

保険会社から、症状固定と一方的に言われた場合には、主治医に相談することをおすすめします。

主治医の先生に症状固定と言われた場合には、何か余程の事情がない限りは、その時点で治療費は打ち切られることになります。

症状固定後は、後遺障害等級の申請をするか、あるいは、示談交渉に入ることになります。

ただし、主治医から症状固定と言われたとしても、治療を止めなければならないというわけではありません。

治療費の補償を交通事故の加害者に請求することは困難ですが、被害者の方の健康保険を使用して、自費で治療を継続することは可能です。

医師に、突然、症状固定と言われないためにも、主治医とは日頃から十分にコミュニケーションを取ることが大切です。

症状固定時期について、相手方と争いになって話し合いで決まらない場合には、裁判所に決めてもらうことになります。

裁判所は、事故の規模、傷病名、治療の経過、症状の推移、医師の見解など様々な事情を考慮して、症状固定日を確定することになります。

症状固定した後は、後遺障害の申請を検討することになります。

症状固定になった時点で、違和感程度の症状であれば後遺障害申請の必要はないかもしれませんが、痛みが残っているのであれば、申請された方がいいでしょう。

②必要十分な後遺障害診断書の作成

後遺障害診断書とは、後遺症が残ってしまった場合に医師にその症状などを書いてもらう書類のことをいいます。

後遺障害診断書は、整骨院の柔道整復師では作成することができず、医師のみが作成できる診断書です。

したがって、後遺症の不安がある場合には、定期的に病院に通院することをお勧めします。

作成費用は病院によって異なりますが、多くの病院では5000円〜1万円程度です。

後遺障害の申請を行うにあたっては、必ず後遺障害診断書が必要となります。

後遺障害等級の審査は、後遺障害診断書に記載されている事項について審査されるため、審査の対象としてほしいことは全て記載しておく必要があります。

後遺障害診断書に記載されていない事柄は、他の診断書に記載されていても審査の対象とはなりませんので、後遺障害診断書の記載内容はとても重要です。

特に、以下の点の記載に漏れがないかチェックしてください。

- 「自覚症状」の欄は、被害者が訴えていた症状が網羅的に記載されているか容

- 「他覚症状および検査結果」の欄は、必要な検査をした上でその結果がしっかり記載されているか

- 可動域の記載は、右左(負傷部位と異常がない方どちらも)両方とも記載があるか

可動域制限は、基本的に患側(負傷部位)と健側(異常がない方)を比較して後遺障害を判断します。

後遺障害申請は、後遺障害申請に関する知識、医学的な理解、提出する証拠資料の精査など専門的なノウハウが必要です。

そのため、後遺障害申請する際には、後遺障害に詳しい弁護士に相談され、適切なアドバイスを受けるようにすることが重要です。

もちろん、アドバイスだけではなく、弁護士であれば後遺障害の申請を代理でおこなってくれる場合もありますので、一度弁護士を探されることをお勧めします。

③適切な認定を得られなかった場合には異議申立てを行う

自賠責保険会社の決定の内容に納得がいかない場合には、異議の申立を行うことも考えられます。

後遺障害申請に対する決定の内容は、1〜14級までの等級あるいは、非該当(後遺障害には該当しない)のいずれかが記載されています。

その決定に対して不服がある場合には、新しい証拠を提出して、再度の検討を請求する異議申立てという制度があります。

異議申立てをすることによって、後遺障害の認定結果が覆ることもあります。

そのため、自賠責保険会社の決定の内容に納得がいかない場合には、適切な賠償金の獲得を目指すために異議申立てを行うことも有用です。

後遺障害の異議申立てを成功させるためには、なぜ希望どおりの後遺障害の等級に認定されなかったのかを分析することが重要です。

まず、自賠責保険からの認定結果が記載されている通知文書とその「別紙」で、後遺障害の認定(非該当)の理由を確認します。

次に、その理由に対して、現状の証拠で反論できないか検討します。

現状の証拠で反論できなさそうな場合には、反論するために必要となりそうな新たな証拠がないか検討します。

例えば、非該当の認定の理由が「画像所見がない」という理由であれば、本当に画像所見がないのか、主治医に確認して必要に応じて意見書を作成してもらうことを検討します。

また、画像鑑定の専門業者に依頼して、本当に「画像所見がない」のかを鑑定してもらうことも検討すべきでしょう。

また、症状の一貫性や連続性に疑いがあるのであれば、それを払拭するために病院のカルテを取得することを検討すべきでしょう。

このように、認定結果の理由を分析して、それに反論できる証拠がないかを十分に分析することが大切になってきます。

④後遺障害に強い弁護士に相談する

被害者は、けがをして治療をしなければならず、日常生活にも大きな影響を受けますが、それだけではなく、保険会社との間でも情報弱者となってしまいます。

後遺障害についても同様で、被害者の方は、痛みや動きの制限、骨の変形などが残っても、どのような補償が受けられるのか、自分の症状は後遺障害になるかどうかなど、わからないことがたくさんあるのです。

そこで、交通事故を専門とする弁護士に相談することで、後遺障害のことについて、アドバイスを受けることができます。

その上で、後遺障害についての申請も必要書類の収集など、被害者が自分で行うことはとても大変な手続きです。

そのため、弁護士に相談して、依頼をすれば、後遺障害の申請に向けた書類の準備や整理、後遺障害診断書の作成についてのアドバイス、サポートを受けることができます。

また、すでに後遺障害の認定結果が出ているケースでは、弁護士に相談することで、その認定結果が妥当なものなのかどうか、専門家の視点からチェックしてもらうことができます。

チェックの結果、結論が変わる可能性があると判断できれば、先ほど紹介した後遺障害の再調査=異議申立てのサポートを受けることも可能です。

具体的には、異議申立て書の作成やその根拠となる資料の収集、分析を弁護士に行ってもらうことができます。

さらに、後遺障害も含めて、今回のケースでどのくらいの賠償金が妥当な金額なのかについて、専門家である弁護士からアドバイスを受けることができます。

そのため、被害者自身が弁護士に相談することで、賠償金の目安を把握することができるという点も弁護士に相談することで得られる大きなメリットといえます。

なお、弁護士に対応を依頼する場合には、費用と時間がかかることになりますが、被害者が弁護士費用特約に加入しているケースでは、弁護士に依頼する際にかかる費用をご自身の保険会社が負担してくれることになります。

そのため、原則自己負担なしで弁護士によるサポートを受けることができます。

この弁護士費用特約は保険会社との示談交渉だけでなく、後遺障害の申請などのサポートも対象となっていますので、活用をすべきでしょう。

なお、後遺障害で弁護士に相談するメリットや弁護士費用などについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

交通事故における後遺障害のQ&A

後遺障害等級認定はどのタイミングで申請する?

後遺障害の申請の時期は、症状固定に至った時期です。

後遺障害の申請の時期は、症状固定に至った時期です。症状固定とは、体の痛みや動かしづらさは残存しているものの、現代医学ではこれ以上改善が望めない状態です。

症状固定は、医学的判断になりますので、その時期がいつの時点になるかは、主治医の先生の意見が最も重要となります。

最終的に訴訟となった場合には、裁判官が判断することになりますが、医学の専門家である医師でしかも被害者の治療経過を把握している主治医の意見は参考にされます。

保険会社から症状固定だから後遺障害申請をして下さいと言われてもそれを鵜呑みにしてはいけません。

保険会社からこのように言われた場合には、主治医の先生と相談し、専門の弁護士に相談されるべきです。

むちうち等の他覚所見がない場合(レントゲンやMRIで異常が見られない場合)には、治療期間が6ヶ月よりも短いと認定されづらい傾向にあります。

保険会社から治療の打ち切りを受けたとしても、症状が強く残っている場合には、健康保険を使用するなどして治療を継続し、6ヶ月程度は通院を継続しなければ、後遺障害に認定される可能性は低いでしょう。

もちろん例外もあり、骨折などでうまく骨がくっつかなかったような場合であれば、3ヶ月程度で症状固定に至った場合でも後遺障害に認定される可能性はあります。

後遺障害に認定されるデメリットとは?

後遺障害の認定は適切な方法を選択すればデメリットはありません。

後遺障害の認定は適切な方法を選択すればデメリットはありません。むしろ後遺障害認定を受けることによって後遺障害等級に応じた金額をもらうことができ、賠償金の増額に繋がります。

事故に遭った後、通院を続けていたにもかかわらず完治しないことにより、生活や仕事に支障が出るような症状が残ってしまった場合は、後遺障害の認定を受けた方が良いでしょう。

ただし、後遺障害の申請認定の方法によっては被害者の方々が損をする可能性があるので注意が必要です。

被害者の方々が損をしないためにも交通事故を専門とする弁護士に被害者請求を依頼することをお勧めします。

むちうちで後遺障害14級になる確率は?

損害保険料率算出機構が公表している統計データによると、2021年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は、88万0352件とされています(2024年度版「自動車保険の概況」より)。

損害保険料率算出機構が公表している統計データによると、2021年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は、88万0352件とされています(2024年度版「自動車保険の概況」より)。そして、88万0352件のうち何らかの後遺障害等級に認定された件数は3万6062件でした。

後遺障害14級のみに認定されたものは2万0205件でした。

したがって、後遺障害の全体の認定率は約4.1%となり、14級の認定率は2.3%ということになります。

ただし、全体の件数(88万0352件)には、後遺障害の申請をせずに慰謝料・治療費・休業損害(傷害部分)のみで申請されたものや、被害者が死亡したものも含まれています。

したがって、純粋に後遺障害を申請した場合に認定された割合ではないという点には注意が必要です。

まとめ

この記事では、後遺障害の概要や後遺障害を負った場合の賠償金の相場、後遺障害認定を受けるための手続きについて解説してきました。

事故にあって後遺障害が残ってしまうということは、被害者の方にとって、その後の生活にもとても大きな影響を与えることになります。

少しでも不安を取り除き、安心して生活をするためにも、適切な後遺障害の等級を受けること、適切な賠償金を受けることは非常に重要です。

そのためには、交通事故を専門的に取り扱う弁護士に相談、依頼することが重要です。

当事務所には、交通事故案件を日常的に処理する弁護士が所属する人身障害部があります。

交通事故のご相談やご依頼後の事件処理は、すべて人身障害部の弁護士が対応いたしますので、安心してご相談ください。

電話相談、オンライン相談(LINE、Meet、FaceTime、Zoom)にて、全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。