後遺障害の認定が厳しい|理由や対処法を弁護士が解説

「後遺障害」とは、治療を行ったにもかかわらず、身体的または精神的な不具合が将来にわたって存在し、日常生活や仕事をこれまで通りに行いにくくなる障害のことをいいます。

後遺障害の認定率は5%前後であると考えられます。

そのため、後遺障害の認定を受けるのは厳しいと言われることがあります。

後遺障害の認定を受けることが厳しいと言われる理由には、以下のような原因が考えられています。

- 後遺障害診断書など書類の不備

- レントゲン、CT、MRI等の画像に異常がない

- 事故規模が小さい

- 通院期間・通院日数の不足

- 症状に一貫性・連続性がない

後遺障害の認定を受けられない場合には、適切な後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することが難しくなります。

この記事では、後遺障害の認定が難しい理由やその認定率、後遺障害の認定を受けるためのポイント、後遺障害認定が厳しかった具体的な事例などについて、詳しくお伝えいたします。

交通事故で負傷して後遺障害の等級申請を検討されている方は、ぜひこの記事を参考にされてください。

目次

後遺障害の認定が難しい理由

それでは、なぜ後遺障害の認定を受けるのは難しいのでしょうか。

後遺障害が認定されない理由には、次にお伝えするような原因が考えられます。

- 後遺障害診断書など書類の不備

- レントゲン、CT、MRI等の画像に異常がない

- 事故規模が小さい

- 通院期間・通院日数の不足

- 症状に一貫性・連続性がない

書類の不備、検査の不足などについてはあらかじめ対策することが可能なので、これから後遺障害申請を予定している方は、確認しておくことをおすすめします。

後遺障害診断書など書類の不備

後遺障害の申請で必要な資料は、以下の通りです。

- 支払請求書兼支払指図書

- 請求者本人の印鑑証明書

- 住民票または戸籍謄本住民

- 交通事故証明書

- 人身事故証明書入手不能理由書

- 事故発生状況報告書

- 診断書、施術証明書及び施術費明細書

- 診療報酬明細書

- 後遺障害診断書

- レントゲン、MRI、CTなどの画像

- カルテ

- 実況見分調書

- 損害レポート

- 委任状

なお、加害者の任意保険会社が行う後遺障害申請の方法(事前認定)であれば、被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい任意保険会社に提出しさえすれば、あとは任意保険会社が、後遺障害申請に必要な資料を揃えて、自賠責保険会社へ書類を提出してくれます。

これに対して、被害者が行う後遺障害申請の方法(被害者申請)の場合には、被害者が、必要資料を集めて、書類に必要事項を記入し、加害者の自賠責保険会社へ申請を行う必要があります。

上記の必要書類のうち、一般的に、医師の作成した後遺障害診断書を最も重視して審査を行います。

そのため、後遺障害診断書の内容に不備や不足があると、正しい認定が受けられない可能性があります。

後遺障害の申請を行うにあたっては、必ず後遺障害診断書が必要となります。

後遺障害等級の審査は、後遺障害診断書に記載されている事項について審査されるため、審査の対象としてほしいことは全て記載しておく必要があります。

後遺障害診断書に記載されていない事柄は、他の診断書に記載されていても審査の対象とはなりませんので、後遺障害診断書の記載内容はとても重要です。

交通事故の後遺障害診断書の作成は医師法(第19条第2項、第22条)によって医師のみが作成できます。

整骨院の先生は、柔道整復師という国家資格を保有されていますが、後遺障害診断書を作成することはできません。

後遺障害診断書は、症状固定になった後に作成されることになります。

後遺障害診断書に記載される必要がある内容は以下のとおりです。

- 1.被害者の氏名、生年月日、性別、住所、職業

- 2.受傷日時

交通事故で怪我をした日が記載されます。 - 3.症状固定日

症状固定とは医師がこれ以上治療継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。 - 4.入院期間、通院期間

後遺障害診断書を作成する医療機関において治療を受けた期間が記入されます。

他の医療機関へ入院または通院していた場合、入院期間、治療期間については各病院の診断書で確認します。 - 5.傷病名

受傷した怪我の名前が記載されます。 - 6.自覚症状

自覚症状については被害者の申告内容が記載されます。できるだけ症状を詳細に医師に申告し、具体的に記載してもらいます。 - 7.既存障害

事故以前に存在する障害で、事故による傷病の発症や治療内容、治療期間等に影響をする病名が記入されます。 - 8.各部位の後遺障害の内容

各部位の後遺障害の記入欄は、障害が残存している場合、当該障害の記載欄に記入することになります。 - 9.障害の増悪・緩解の見通し

今後、障害が悪くなるのか、同じ症状が変わらず続くのか、症状が軽くなるなどが記入されます。

後遺障害診断書には、自覚症状欄、医学的所見欄、予後欄など、医師が書くべき事項が多くありますが、これらの記載が欠けていたり、記載内容が適切でなかったりすると後遺障害が非該当となってしまう可能性があります。

例えば、「首が痛い」という症状が漏れていた場合、首の痛みについては後遺障害の審査の対象にはなりません。

後述するように、後遺障害診断書の作成を医師にお願いする際には、自覚症状を記載したメモを一緒に医師に渡すなど、自分の症状を明確に伝える必要があります。

また、顔や体に傷跡が残っている場合にも後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

通院期間・通院日数の不足

後遺障害認定のうち一番症状が軽いものが14級9号です。

しかし、治療期間が短すぎる、通院期間に対して通院した日数が少なすぎる、治療期間中に通院していなかった期間がある等、適切な期間・日数で通院していなかった場合には、14級9号に認定されない可能性があります。

通院期間や通院日数が少ない場合には、「そもそも治療の必要性が小さい軽い症状であった」、「被害者が真剣に治療に取り組んでいなかった」、「後遺症と交通事故の間に因果関係がない」などと判断されてしまうおそれがあります。

まず、数回しか病院に行っていないケースでは、後遺障害が認められない可能性が高いでしょう。

交通事故の治療を整骨院メインで行う場合、事故直後に1度病院に受診して、そのまま整骨院で全て治療をされる方もいます。

こうした場合、医師としては、事故直後の1度しか診察できておらず、その後の経過も何ら分からないため、後遺障害診断書の作成を断られる可能性があります。

したがって、整骨院メインで治療する場合も、できるだけ病院にも定期的に通院されるべきでしょう。

転院をした場合

また、転院して間もないケースについても、後遺障害が認められない可能性があります。

治療中に転院することもありますが、一定期間治療を継続した後に転院する場合には、注意が必要です。

例えば、ある病院に5ヶ月間通院した後、転院して、その1ヶ月後に転院先の医師に後遺障害診断書の作成をお願いしても、症状経過を十分に診れていないため、作成してもらえない可能性があります。

転院する場合には、転院先の医師にあらかじめ後遺障害診断書を作成してもらえるか確認されたほうがいいでしょう。

症状に一貫性・連続性がない

事故による痛みや痺れが残っており、その痛みや痺れが医学的に説明できる場合に14級9号が認定される可能性があります。

しかし、症状に連続性や一貫性がない場合には、交通事故と後遺症との間に因果関係が認められず、後遺障害の認定が否定されてしまうおそれがあります。

なぜなら、痛みが途中でなくなって、一定期間が空いて再び痛くなったという場合には、事故以外の原因で痛みが生じたのではないかと考えられる危険性があるからです。

例えば、カルテに交通事故の直後には、身体の一部の痛みのみで他の場所の症状を訴えていなかったにもかかわらず、交通事故から3カ月後から当初主張していなかった箇所の痛みを訴えたと記載されている場合には、「症状に一貫性や連続性がない」と判断されてしまうおそれがあります。

また、交通事故直後に肩の可動域に関して問題はなかったのに、交通事故から数週間経過してから肩の可動域が制限されたり、いったん痛みが消えて回復したと主張していたのに数週間後に再度痛みがぶり返したと訴えたような場合にも、症状の一貫性・連続性が否定される可能性があります。

後遺障害が認定される確率は?

後遺障害が認定される確率はどのくらいなのでしょうか。

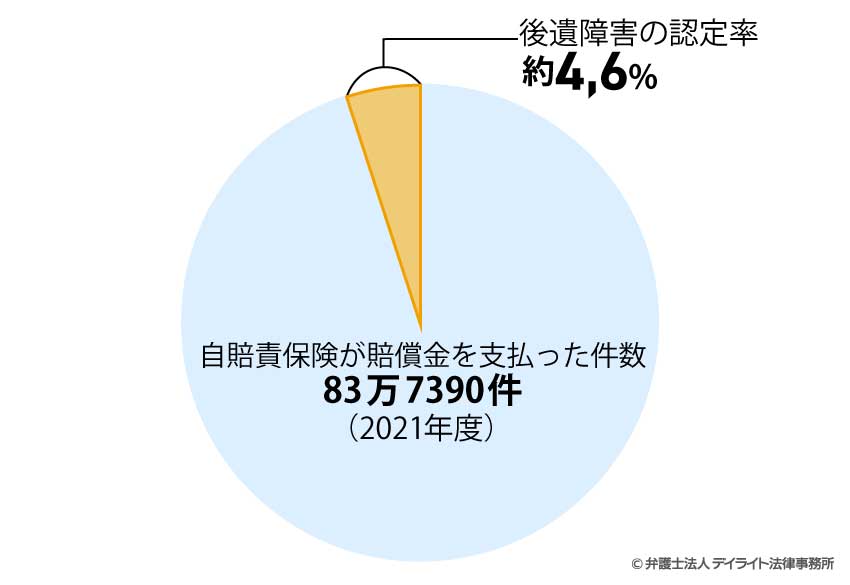

損害保険料率算出機構が公表しているデータによれば、2021年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は、全部で837,390件です(「自動車保険の概況」より)。

そのうち、何らかの後遺障害に対して賠償金が支払われた件数は、38,837件です。

したがって、事故全体の支払い件数に対する後遺障害の支払い率、すなわち認定率については約4.6%となります。

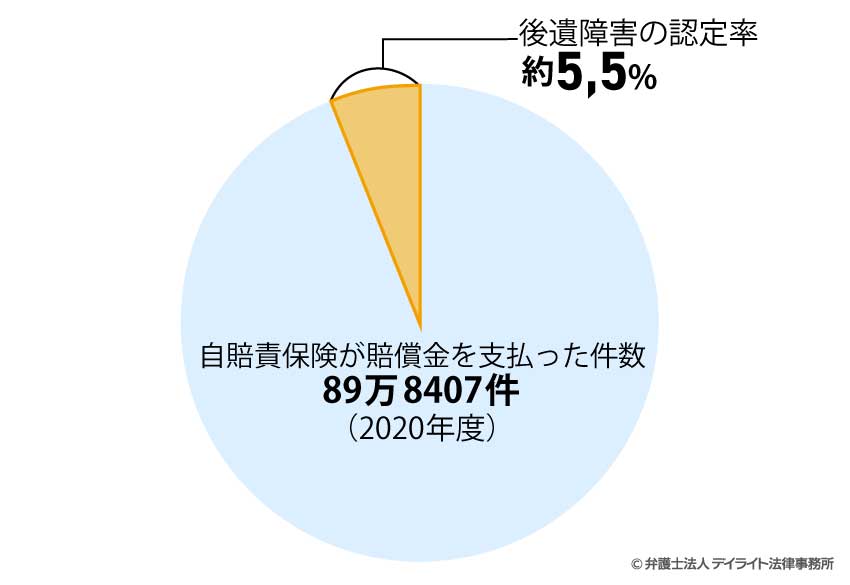

また、2020年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は、89万8407件とされており、このうち、後遺障害が認定された件数は、4万9267件です。

したがって、2020年度の後遺障害の認定率は、約5.5%であることが分かります。

以上より、後遺障害等級の認定率についてはおよそ5%前後であると考えることができます。

もっとも、上記の全体の支払件数は、後遺障害の申請をせずに傷害部分(慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害など)のみで申請された案件と死亡案件も含まれているため、純粋に後遺障害申請をした場合の認定率ではありません。

自賠責保険が賠償金を支払った件数に対する後遺障害認定された件数の割合となっていますので、上記数値についてはあくまで目安としてご参考にされてください。

また、後遺障害14級の認定率や、後遺障害14級に認定された場合に請求できる慰謝料と逸失利益などについては以下の記事で詳しく解説しておりますので、参考にされてください。

後遺障害に認定されない場合どうなる?

何らかの後遺症が残った場合には、後遺障害に認定してもらう必要があります。

その理由としては、等級が認定されていない場合、基本的に、自賠責保険や相手方任意保険会社は、後遺障害分の賠償金を認めてくれないからです。

例えば、ただ単に「痛みが残った」とだけ主張しても、後遺障害が残った場合における後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の損害は原則認められません。

なお、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は、認定される等級に応じて金額が異なってきますので、その意味でも等級認定は必要です。

したがって、後遺障害に認定されない場合には、適切な「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」を請求することが難しくなります。

後遺障害逸失利益を受け取ることができない

後遺障害の逸失利益を受け取るためには、適切な後遺障害認定を受ける必要があります。

「逸失利益(いっしつりえき)」とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの将来の収入のことを指します。

交通事故による負傷が原因で後遺障害が残った場合には、事故前に比べて仕事に支障が出てくることがあり、被害に遭われた方によっては事故前と同じ業務を続けられず、収入が減ってしまうことがあります。

こうした減収を補償するのが、後遺障害逸失利益です。

逸失利益の計算方法については、計算式が決まっており、以下の数式で求められます。

- 基礎収入 × 労働能力喪失率(5%)× 喪失期間に対応するライプニッツ係数

逸失利益の計算式は決まっており、労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって大きく異なります。

例えば、14級の場合が5%であるのに対して、12級の場合は14%となり、その差は歴然としています。

したがって、後遺障害において、何級に認定されるかはとても重要です。

後遺障害の申請をする際に提出する書類の多くは治療期間中に作成されるものですから、治療期間中においても後遺障害の申請を意識した対応が大切になってきます。

なお、後遺障害逸失利益については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

後遺障害慰謝料を受け取ることができない

後遺障害の慰謝料を受け取るためには、適切な後遺障害の認定を受ける必要があります。

後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるけがで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。

被害者の後遺症が後遺障害に該当すると認定された場合には、その認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができるのです。

後遺障害の慰謝料は、後遺障害が認定されないと請求は極めて困難です。

したがって、適切な後遺障害の慰謝料を請求するためには、「後遺障害の認定をきちんと受ける」ということがポイントとなります。

なお、後遺障害の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

後遺障害に認定されやすくするポイント

症状固定まではしっかり治療する

まずは、しっかりと通院を行うことが重要になります。

通院期間が短かったり、通院頻度が少なかったりする場合には、それほどの痛みはないのではないかと判断される可能性もあります。

むちうちの場合、通院期間については、6ヶ月程度を経過していないと認定されることは難しいでしょう。

また、通院頻度も週1回ほどでは認定は厳しいように感じます。

医師にしっかりと自身の症状を説明することも大事になります。

むちうち症により疼痛がある場合、例えば、診断書に「雨の時に痛みがある」などの記載がなされていると、後遺障害の認定の際に、「ほとんど常に痛みある」のではないと判断されてしまう可能性もあるため、常に痛みがある場合には、常に痛みがあることを主治医に伝えた方が良いでしょう。

適切な後遺障害診断書を作成してもらう

適切な後遺障害の診断書を作成してもらうことも、後遺障害の認定を受けるためには重要となります。

この後遺障害診断書は、提出する証拠資料の中でも特に重要なものの一つです。

なぜなら、後遺障害診断書は、被害者に残存する後遺障害の内容が説明されているものだからです。

後遺障害診断書は、主治医が基本的に作成するものであり、被害者の残存する後遺障害の内容について、医学的な見解が書かれています。

後遺障害診断書には、「自覚症状」を記載する欄があります。

この記載欄には、自分の症状を漏らすことなく記載してもらう必要があります。

例えば、「首が痛い」という症状が漏れていた場合、首の痛みについては後遺障害の審査の対象にはなりません。

後遺障害診断書の作成を医師にお願いする際には、自覚症状を記載したメモを一緒に医師に渡すなど、自分の症状を明確に伝える必要があります。

また、顔や体に傷跡が残っている場合にも後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

さらに、骨折や脱臼をした場合には、関節の可動域が制限されることがありますが、可動域の制限も後遺障害の対象となります。

したがって、可動域制限が生じている場合には、可動域測定を行い、後遺障害診断書に記載してもらわなければなりません。

記載されていない場合には、等級の対象になりません。

また、聴覚、嗅覚、視覚の後遺障害の場合には、特殊な検査をする必要がありますので、こうした検査も実施した上で、後遺障害の診断書に記載する必要があります。

以上より、後遺障害診断書を作成してもらった場合には、以下の点の記載に漏れがないかチェックしてください。

- 「自覚症状」の欄は、被害者が訴えていた症状が網羅的に記載されているか

- 「他覚症状および検査結果」の欄は、必要な検査をした上でその結果がしっかり記載されているか

- 可動域の記載は、右左(負傷部位と異常がない方どちらも)両方とも記載があるか

可動域制限は、基本的に患側(負傷部位)と健側(異常がない方)を比較して後遺障害を判断します。

なお、後遺障害診断書については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

後遺障害に強い弁護士に相談する

後遺障害について適切な認定を受けるためには、後遺障害認定に強い弁護士に相談することが重要です。

弁護士が後遺障害申請をする場合には、後遺障害申請にあたって必須の書類だけでなく、認定に有利となる証拠も添付して申請します。

例えば、医療照会の結果や医師の意見書、画像鑑定書なども提出することがあります。

後遺障害の認定を受けるには、症状の存在を医学的証明しなければならないので、こうした医学的な資料が重要なのです。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に被害者請求を依頼することで、適切な後遺障害認定が期待できるのです。

仮に後遺障害が認定されたとしても、相手側の保険会社は、自賠責基準に少し上乗せした程度の慰謝料額を提示してくることが多いです。

弁護士が入ることによって、弁護士基準に近い慰謝料額を請求することができ、賠償額の増額が期待できます。

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払うという保険です。

つまり、被害者の方は、自己負担なく交通事故に対する対応を弁護士に依頼することができるということです(なお、保険金額には 300万円の上限金が定められていることがほとんどです。)。

弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)のみだけではなく、家族や同乗者も使用することができます。

なお、後遺障害について弁護士に依頼した方がいいケースや、後遺障害を弁護士に相談するメリット、弁護士選びのコツなどについては、以下の記事で詳しく解説しております。

ぜひ参考にされてください。

後遺障害非該当時の対処法

後遺障害認定に不服がある場合は異議申立てを行う

後遺障害の異議申立てとは、後遺障害の認定結果に不服がある場合に再審査を求めることをいいます。

後遺障害に認定されなかったことに納得がいかない場合には、異議申立てという手続きを行うことで、再度、自賠責保険(共済)に後遺障害の審査をしてもらうことができます。

交通事故において、後遺障害の申請をしても、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。

後遺障害の審査が終了すると自賠責保険・共済から以下の書面が送られてきます。

- ① 後遺障害の審査の結果が記載された書面

- ② 認定の理由が記載された「別紙」の書面

被害者は、これらの書面によって、後遺障害の結果を知ることができます。

後遺障害の等級は、大きく分けて1級から14級まであります。

そのいずれにも認定されなかった場合のことを「非該当」と呼びます。

非該当になったり、ある等級が認定されたとしても認定された等級に不服があったりする場合は、異議申立てをすることができます。

異議申立ては、時効にかからない限り、何度も行うことができます。

ただし、1度目の後遺障害申請と同じ資料を送ったとしても、後遺障害の異議申し立てが認められる確率が上がるというわけではありません。

また、異議申立てを何度も行えば、その分、被害者が賠償金を受け取ることが遅くなるというデメリットもあります。

異議申し立てを行って、審査結果が返ってくるまでの期間は事案によってばらつきがありますが、少なくとも2ヶ月はかかります。

複雑な事案では6ヶ月程度を要する場合もあります。

審査機関が、後遺障害の認定を検討するにあたって、病院などに医療照会を行う場合には、病院が回答する時間も必要となるため、それだけ時間がかかることが多いです。

異議申立ての方法・必要書類

異議申し立ての方法としては以下の2つの方法があります。

- ① 事前認定による方法

- ② 被害者請求による方法

以下ではそれぞれについて詳しくお伝えします。

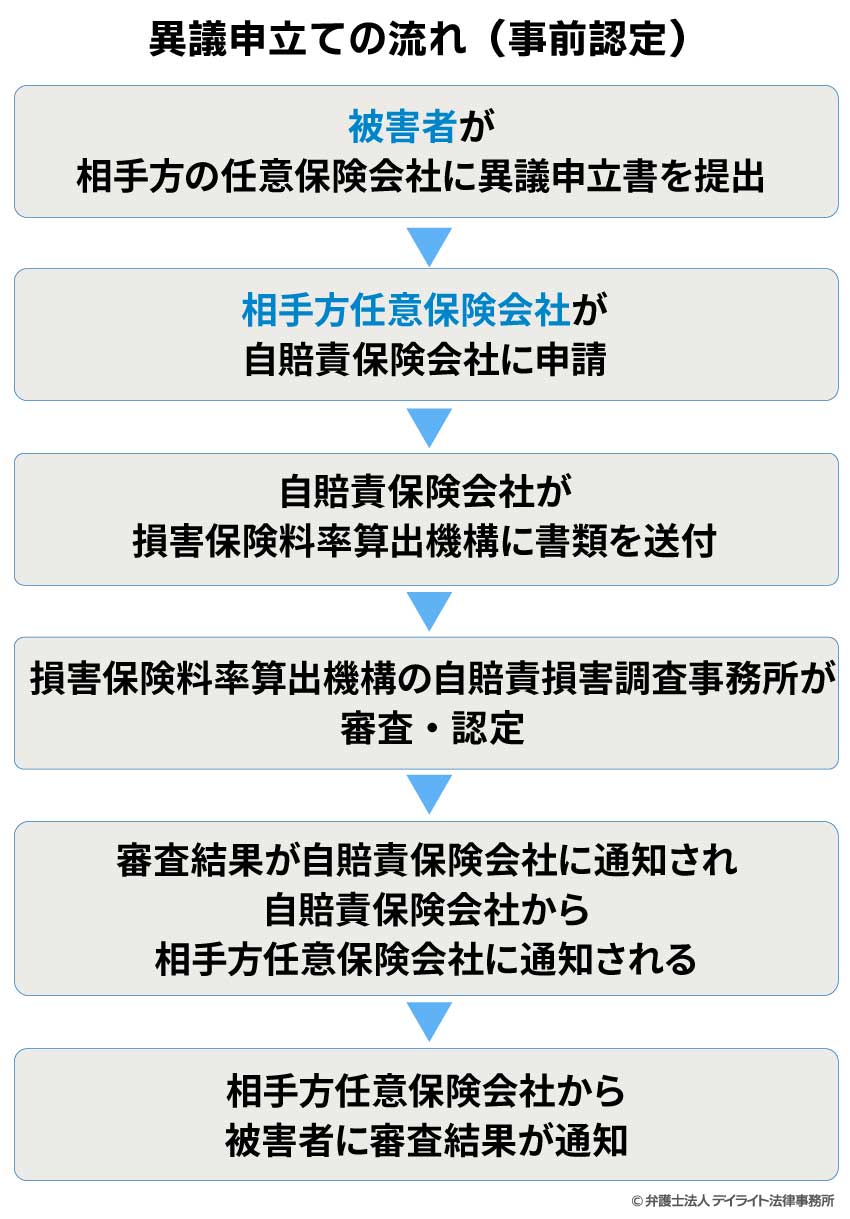

①事前認定による方法

事前認定とは、相手方の任意保険会社を経由して、自賠責保険会社に申請をし、後遺障害の調査・認定をする方法をいいます。

事前認定をする場合は、次のように手続きが進行していきます。

まず、被害者が、異議申し立てに必要な書類を集めて、相手方の任意保険会社に送付する必要があります。

この場合、被害者の方は、事前に「異議申立書」を作成し、その「異議申立書」や追加の「診断書」、「カルテ」、「画像鑑定報告書」などを相手方の任意保険会社に提出する必要があります。

相手方任意保険会社が、被害者から異議申立書等の提出を受けた後、自賠責保険会社に対し、後遺障害の異議申立ての請求を行います。

自賠責保険会社が、相手方任意保険会社から受け取った異議申立書や追加の診断書、カルテ、画像鑑定報告書等を、損害保険料率算出機構に送付します。

損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社から提出を受けた異議申立書や追加の診断書、カルテ、画像鑑定報告書等をもとに、後遺障害を認めることができるのか調査します。

調査された結果が、自賠責保険会社に通知され、その後、自賠責保険会社から相手方任意保険会社に通知され、相手方任意保険会社から被害者に通知されることになります。

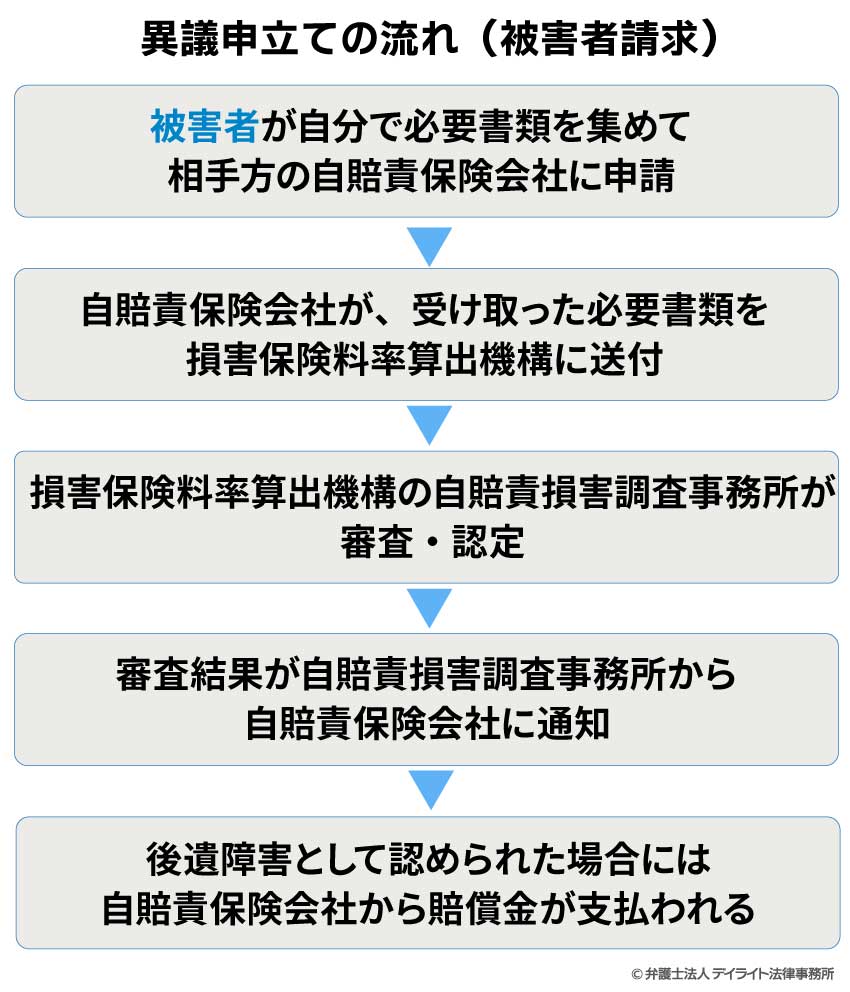

②被害者請求による方法

被害者請求とは、相手方の任意保険会社を経由することなく、自賠責保険会社に申請をし、後遺障害の調査・認定をする方法をいいます。

被害者請求をする場合は、次のように手続きが進行していきます。

まず、被害者が、自分で必要書類を集めて、相手方の自賠責保険会社に申請する必要があります。

後遺障害の異議申立てをする場合の必要書類については、次のような書類を相手方の自賠責保険会社に提出することが考えられます。

- 異議申立書

- 診断書

- カルテ

- 医師の意見書、医療照会書

- 画像鑑定報告書

- 新たな画像(レントゲン、CT、MRIなど)

- 実況見分調書などの刑事記録

- 物損資料

- 被害者の陳述書 など

自賠責保険会社が、受け取った必要書類を、損害保険料率算出機構に送付します。

事前認定による方法の場合と同様に、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社から提出を受けた異議申立書や診断書、カルテ、画像鑑定報告書等をもとに、後遺障害を認めることができるのか審査します。

審査された結果が、自賠責損害調査事務所から自賠責保険会社に通知されます。

審査した結果、後遺障害として認められた場合には、自賠責保険会社から賠償金が支払われます。

なお、異議申立ての概要や流れ、成功率を上げるために必要となるポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

後遺障害認定が厳しかった事例の紹介

実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。

なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

異議申立てにより14級9号に認定された事例

- 相談者:Eさん

- 受傷部位:首(頸椎捻挫)

- 後遺障害等級:非該当→14級9号

- ご依頼後に取得した金額:約330万円

妊娠中のEさん(30代女性)は、旅行先で普通乗用車に乗車していたところ、加害者の車から追突されました。

この事故により、Eさんは、首や腰に痛みが生じたため、旅行先の病院を受診したところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫という診断を受けました。

Eさんは旅先から戻り、最終的な補償がどうなるのか不安になり、当事務所にご相談に来られました。

弁護士において、必要書類を全て揃えて、後遺障害の申請を行いましたが、結果は「非該当」の認定を受けました。

しかし、弁護士が再度、事故状況や治療経過など記録を確認したところ、後遺障害認定されても良いケースと思われました。

そこで、弁護士は、結果をEさんに伝えるとともに、当時の症状を確認したところ、依然として強い痛みが残っているとのことでしたので、弁護士は、Eさんに異議申立てを行うべきであることを説明し、Eさんに納得いただいた上で、異議申し立てを行うことにしました。

弁護士は、事故態様や、治療経過、症状の一貫性などを具体的に異議申立書にまとめ、証拠資料を添付して異議申立てを行いました。

そうしたところ、異議申立てが認められ、首の痛みについて14級9号が認定されました。

この事例に関する詳しい解説については、以下の記事を参考にされてください。

異議申立てにより賠償金が200万円以上増額できた事例

- 相談者:Xさん

- 受傷部位:首(頸椎捻挫)、腰(腰椎捻挫)

- 後遺障害等級:非該当→14級9号

- ご依頼後に取得した金額:325万円

Xさんは、青信号で横断歩道を渡っているときに、右折してきた自動車にはねられる交通事故にあいました。

Xさんは全身打撲と診断され、腰と足の痛みとともにシビレの症状がありました。

交通事故から5か月ほど経過した段階で、保険会社からそろそろ治療を終了してほしいとの連絡が入ったところ、今後のことが不安になり、当事務所に相談されました。

依頼を受けた弁護士は早速後遺障害の申請を行いましたが、自賠責保険はXさんに残っている腰の痛みは後遺障害には該当しないとして、「非該当」であると回答してきました。

しかしながら、弁護士としてもXさんの治療状況や事故態様から後遺障害が認められてもおかしくないケースであるため、弁護士は自賠責保険の非該当との判断は不当であるとして、異議申立てをすることにしました。

異議申立ての結果、自賠責保険は1度目の非該当の結論を変更し、Xさんの腰の痛みが一貫して継続していることから、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして後遺障害の認定を行いました。

異議申立てにより後遺障害が認定されたことで、後遺障害慰謝料と逸失利益をあわせて200万円ほどの違いが生じ、Xさんは自賠責保険とあわせて325万円を補償してもらうことができました。

この事例に関する詳しい解説については、以下の記事を参考にされてください。

2度の異議申立てにより1000万円の賠償金を受け取れた事例

- 相談者:Nさん

- 受傷部位:足指(右第一中足骨骨挫傷)

- 後遺障害等級:12級12号

- ご依頼後に取得した金額:1000万円

自転車で走行していたNさんが、丁字路交差点に差し掛かったところで、突然、加害者車両が一時停止せずに交差点に進入してきたため、Nさんは避けることができず、加害者車両に衝突されました。

この事故により、Nさんは、右第一中足骨骨挫傷などの傷害を負い、整形外科に通院することになりました。

しかし、加害者は任意保険に加入していなかったことから、Nさんの人身傷害保険によって治療費を賄うことになりました。

事故後、Nさんは医師の指示の下、治療を継続していましたが、右足指の痛みが引かないまま、半年が経過し症状固定となりました。

後遺障害の申請をするにあたって、専門の弁護士に相談したいとのことで、Nさんは当事務所に相談に来られました。

Nさんから依頼を受けた弁護士は、必要書類を収集して後遺障害の申請を行いましたが、後遺障害の結果は「非該当」で、さらに、それに対して異議申立を行いましたが、再度、非該当という結果でした。

こうした結果を踏まえて、弁護士はNさんと打ち合わせを行ったところ、やはりNさんには、右足指に痛みが残っており、指の可動域制限(動かしづらいこと)も生じているとのことでした。

そこで、再度、後遺障害の結果に対して、異議申立をすることにしました。

弁護士は、Nさんの陳述書や主治医の医療照会結果、実況見分調書などの資料をまとめて、異議申立書を作成し申立てを行いました。

その結果、後遺障害12級12号「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」に該当するとして、後遺障害認定を得ることができました。

Nさんは、この認定の結果、自賠責保険と人身傷害保険から合計1000万円以上の補償を受けることができました。

この事例に関する詳しい解説については、以下の記事を参考にされてください。

まとめ

この記事では、後遺障害の認定を受けることが難しいと言われる理由や、後遺障害の認定を受けるためのポイント、後遺障害認定が厳しかった事例などについて解説してきました。

認定される後遺障害等級の重さによって、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は大きく変動します。

適切な後遺障害認定を受けることは、適切な補償を受けることに直結するのです。

後遺障害認定のことでお困りのことがあれば、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。

後遺障害の申請はもちろんのこと、後遺障害の結果に納得いかなかった場合の異議申立てについてもサポートしております。

弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

当事務所には、交通事故案件を日常的に処理する弁護士が所属する人身障害部があります。

交通事故のご相談やご依頼後の事件処理は、すべて人身障害部の弁護士が対応いたしますので、安心してご相談ください。

電話相談、オンライン相談(LINE、Meet、FaceTime、Zoom)にて、全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。