線維筋痛症とは?原因・症状や治療法|チェックシート

線維筋痛症とは、身体のあちこちで原因不明の痛みが続くという疾患です。

線維筋痛症の痛みは、ナイフで切られるような激しいものであることも珍しくありません。

こうした激しい痛みのために、仕事や家事ができないなど、生活に支障を来している方もおられます。

さらに、線維筋痛症になると、痛みのほかにも、疲労感や全身倦怠感、頭痛、しびれ、睡眠障害、不安感、抑うつ感、ドライアイ、ドライマウス、下痢や腹痛など、人によって様々な症状が現れます。

このように、線維筋痛症は、患者の生活に少なからず影響を及ぼす疾患です。

ところが、線維筋痛症は画像検査や血液検査ではわからない上、線維筋痛症のことを良く知らない医師も少なからずおり、正しく診断してもらうことができないこともある疾患となっています。

線維筋痛症が疑われる場合は、線維筋痛症にくわしい病院を探すことが大切です。

線維筋痛症に対しては、薬物療法などで症状を抑える治療が行われています。

線維筋痛症は原因が判明していないので、根治させるための治療法はないのですが、薬物療法などにより痛みを一定程度抑えることはできるようになっています。

線維筋痛症が疑われる場合には、早めに線維筋痛症にくわしい病院を受診することをお勧めします。

今回の記事では、線維筋痛症について、原因、症状、診断方法、治療法などをご紹介していきます。

また、線維筋痛症が交通事故による後遺障害と認められることがあるのかについても、解説していきます。

目次

線維筋痛症とは?

線維筋痛症とは、身体の広い範囲に疼痛(痛み)が生じ、3か月以上持続するというものです。

線維筋痛症は、それ自体では命に係わる病気ではありません。

しかし、激しい痛みがあるために、眠れない、目が覚める、歩くことも難しい、仕事や家事ができないなど、日常生活に大きな支障が生じることもあります。

線維筋痛症の患者数は、2004年の疫学調査(厚生労働省研究班)では、日本の人口(12歳以上)の1.66%(約200万人)、2012年に行われたインターネット調査では約2.1%(約212万人)と推計されています。

このように、線維筋痛症は、決して珍しい病気ではありません。

2012年に行われたインターネット調査では、患者の男女比は1:4.8となっており、女性に多い病気です。

また、同調査では推定発症年齢は、約44歳とされています。

つまり、線維筋痛症は、成人の女性、特に中高年の方に多い病気となっているのです。

線維筋痛症の原因

線維筋痛症の原因は、現在のところ分かっていません。

痛みが起こる機序については、末梢神経から脳に痛みの刺激を伝える上行性経路で中枢の興奮経路が活性化され、さらに、脳から末梢神経へとつながる下行性の痛みを抑える経路にも障害が起こることにより、痛みが中枢において増幅されてしまう(痛みの中枢性感作)ことによって痛みが生じていると考えられています。

しかし、こうした状態に至る原因については、解明されていません。

ただ、線維筋痛症の発症に関連のある因子については、様々な仮説が提唱されています。

これについては、「線維筋痛症診療ガイドライン2017」(一般社団法人日本線維筋痛症学会)(以下「ガイドライン」ともいいます。)でも触れられています。

ガイドラインは、各種論文において、線維筋痛症の発症に関連のある因子として、以下のものが報告されている、としています(p93)。

- 身体的ストレス及びこれら疾患:外傷、出産、各種ワクチン、膠原病リウマチ性疾患、心疾患、片頭痛など

- 心理社会的・心的ストレス及びこれら疾患:抑うつ気分、双極性障害、不眠、不安など

- 遺伝的要因

- その他:炎症、免疫異常、アルコール、肥満、栄養状態、低ビタミン血症など

ただ、ガイドラインは、これらの説について「エビデンスは限定的であり、今後の研究の進歩で削除される項目も当然多数含まれる」としています。

エビデンスレベルについても、「弱:効果の推定値に対する確信は限定的である」とされています。

このように、今後の研究によっては、上に挙げた要因が誤りであったことが判明することもあるかもしれませんので、その点はご承知おきください。

交通事故が原因であることを立証できる?

線維筋痛症診療ガイドラインではどうなっている?

ガイドラインは、「線維筋痛症の発症の契機には何があるか」との項目の中で、交通事故による外傷が線維筋痛症の強い発症要因であるとする報告が多数ある、としています(p101)。

しかし、ガイドラインは、「線維筋痛症の発症の契機として、現在まで様々な報告があるが、これらのエビデンスは限定的であり確定的なものはない」(p101)ともしています。

この項目に関するエビデンスレベルについても、ガイドラインでは、「とても弱い:効果の推定値がほとんど確信できない」とされています。

このように、交通事故による外傷が要因となって線維筋痛症が生じている可能性は指摘されていますが、それを裏付けるのに十分なエビデンスは、まだ得られていないようです。

実際に線維筋痛症の原因が交通事故だと認められているか

交通事故の損害賠償や後遺障害等級認定の実務上、線維筋痛症は、交通事故が原因で生じたとは認められないことがほとんどです。

上で見たように、線維筋痛症自体が原因不明の疾患であり、線維筋痛症が交通事故による外傷を契機として生じることも、まだ十分に裏付けられていません。

そのため、「交通事故で線維筋痛症になった」こと(因果関係があること)を立証することが大変難しくなっています。

因果関係が立証できないため、損害賠償や後遺障害等級認定において、線維筋痛症を、「交通事故により生じた疾患」としてもらうこともできなくなっているのです(なお、後にご紹介するとおり、線維筋痛症が交通事故を原因として生じたと認められた裁判例もまったくないわけではありません)。

ただ、線維筋痛症とはいわず、事故後のケガ(むちうちなど)に関連して痛みが残ったものとして、14級9号(局部に神経症状をのこすもの)に認定されることはあります。

後遺障害14級については、以下のページの解説をご覧ください。

線維筋痛症の症状

線維筋痛症の主な症状

線維筋痛症の患者には、主たる症状である痛みのほかにも、様々な症状が現れる場合があります。

線維筋痛症の場合によく現れる症状には、次のようなものがあります。

慢性的な広範囲の痛み

線維筋痛症の主な症状は、身体の広範囲(右・左半身、上・下肢、体軸部など)に及ぶ慢性的な痛みです。

この痛みは、ナイフで切られるように激しいものとなることも少なくありません。

実際、線維筋痛症の患者の中には、痛みのために仕事や家事もできない、という方が多くおられます。

痛みのせいで眠れない、眠っても目が覚めてしまう、という方もおられます。

痛む場所や痛みの程度は、日によって変化するだけでなく、一日の中でも、時間によって変化することもあります。

痛みが悪化する要因としては、次のようなものが挙げられます。

- 天気の移り変わり(台風や低気圧の接近、気温の変化など)などの外的環境要因

- 風邪などの感染症

- 激しい運動

- 睡眠不足

- 精神的ストレス など

また、他の病気に付随して線維筋痛症を発症した場合は、元の病気の悪化によって痛みも悪化します。

こわばり

線維筋痛症では、痛みとともに、筋肉や関節のこわばりを感じることがあります。

なお、リウマチでも関節のこわばりなどの症状が見られますが、線維筋痛症では、リウマチとは異なり、関節の変形などは起こりません。

強い疲労感

線維筋痛症の患者には、疲労感や全身倦怠感を感じる方も多くおられます。

患者は、痛みの強さと疲労感で、日常生活を送るのにも支障が出る場合があります。

頭痛など

頭が重い感じ(頭重感)、頭痛(片頭痛、筋緊張性頭痛)も、線維筋痛症の症状の一つです。

しびれ感

線維筋痛症では、しびれ感が見られることもあります。

眠れない、目が覚める

線維筋痛症による痛みのために、眠れない、目が覚めるなどの睡眠障害が生じることがあります。

これにより睡眠不足となるため、線維筋痛症による痛みが悪化してしまうことがあります。

不安感、抑うつ感などの精神症状

線維筋痛症になると、不安感、抑うつ感などの精神症状が現れることがあります。

ほかにも、物忘れや焦燥感、集中力の低下といった症状が出る方もおられます。

目や口が乾燥する(ドライアイ・ドライマウス)

涙や唾液が減少することによって目や口が乾燥する(ドライアイ・ドライマウス)も、線維筋痛症でよく見られます。

お腹の不調

線維筋痛症では、過敏性腸症候群に似た下痢、便秘、腹痛などがみられることがあります。

身体のほてり感・冷感

線維筋痛症の患者には、全身や手足のほてり感・冷感がある場合があります。

これは、自律神経のバランスが乱れることによるものと考えられています。

線維筋痛症の初期症状

線維筋痛症の初期症状には、特徴的なものはありません。

線維筋痛症の症状はそれぞれの方によって違いが大きく、どういった症状から現れるかも、人によって様々です。

前の項で挙げたような、

- 身体の広範囲にわたる痛み

- 身体のこわばり

- しびれ感

- 疲労感

- 睡眠障害

- 頭痛・頭重感

- 集中力の低下・物忘れ・焦燥感

- 不安感・抑うつ感など

- ドライマウス・ドライアイ

- 身体のほてり感・冷感

- 腹痛・下痢・便秘

などが気になり、線維筋痛症かもしれないと思う場合には、早めに病院を受診してみましょう。

線維筋痛症のチェックシート

「線維筋痛症かもしれないけれども、本当にそうなのか分からない・・・」と気になっておられる方もいらっしゃるでしょう。

そうした方は、以下のような症状がないかチェックしてみましょう。

顎(右、左)、肩(右、左)、上腕(右、左)、前腕(右、左)、胸部、腹部、大腿(右・左)、下腿(右・左)、頸部、背部(上・下)、臀部(右・左)

- 疲れがなかなかとれない

- 起床時に不快な感じがする・違和感がある

- 時間・場所などを忘れやすい

- 筋肉痛

- お腹が膨れるような感じ・膨満感

- 疲れやすい

- 思考の低下を感じる

- 筋力が低下している

- 頭痛がある

- お腹の上部がプルプルふるえる

- しびれがある

- めまいがある

- 眠れない(睡眠障害)

- 気分が憂うつである

- 便秘

- お腹の上部が痛い

- 嘔気がある

- 神経質になっている

- 胸痛がある

- 見えにくい・視力障害がある

- 発熱がある

- 下痢がある

- ドライマウス又はドライアイがある

- かゆみを感じる

- 喘息のようにぜいぜいする

- 手足の指などが冷たくなっている

- じんましんが出る

- 耳鳴りがする

- 嘔吐した

- 胃の当たりがむかむかする・胸やけがする

- 口内炎がある

- 味覚障害がある

- 痙攣する

- 息切れする

- 食欲が低下している

- 発疹がある

- 光に過敏である

- 聞こえづらい・難聴

- あざができやすい

- 抜け毛

- 頻尿

- 排尿時に痛みがある

- お腹の下部が痛い

上のチェックシートは、ガイドラインp204にある「FAS31を用いた診断および疾患活動性の評価のための問診票」を参考に当事務所で作成しています。

上のチェックリストに当てはまらなくとも、痛みが続くなど気になる症状があり、線維筋痛症かもしれないと思われる場合には、線維筋痛症にくわしい病院を受診してみることをおすすめします。

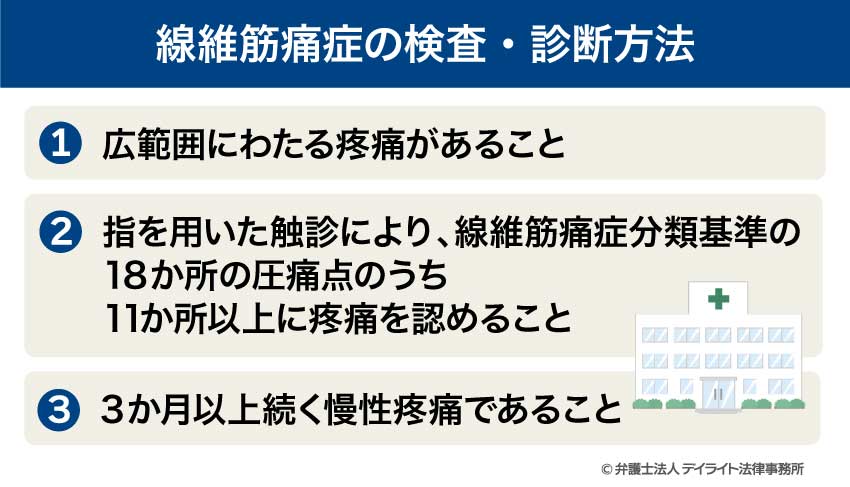

線維筋痛症の検査・診断方法

線維筋痛症の診断基準には、米国リウマチ学会が1990年に発表した基準(線維筋痛症分類基準)や同学会が2010年に発表した基準(線維筋痛症診断予備基準)が用いられることが多いです。

1990年発表の診断基準(線維筋痛症分類基準)では、以下の3点のいずれもが認められると線維筋痛症だと診断されます(ガイドラインp197)。

①広範囲にわたる疼痛があること

まず、広範囲にわたる疼痛の病歴の存在が必要です。

ここで広範囲とは、右半身と左半身、上半身、下半身、体軸部(頚椎、前胸部、胸椎、腰椎)とされています。

②指を用いた触診により、線維筋痛症分類基準の18か所の圧痛点のうち11か所以上に疼痛を認めること

① に該当した上で、指を用いた触診により、線維筋痛症分類基準の18か所の圧痛点のうち11か所以上に疼痛を認めることも必要とされます。

触診の強さについては4kg/cmされています。

この強さは、押さえるのに使用する指の爪が白くなる程度の力とされています。

この強さで押したときに痛みに対する言葉で出るかどうか、痛いという表情・態度があるかどうかという点をチェックすることになっています。

③3か月以上続く慢性疼痛であること

疼痛が3か月以上続く慢性的なものであることも、診断基準でのチェックポイントとされています。

参考:線維筋痛症診療ガイドライン2017.pdf(p197、198)

一方、2010年に発表された基準(線維筋痛症診断予備基準)では、圧痛点は用いず、以下のように、痛みと身体症状、神経・精神症状の組み合わせで診断します。

この基準では、以下の3項目を満たすものを線維筋痛症と診断します。

- ① WPI7以上 + SS5以上、又は、WPI3 ~ 6 + SS9以上

- ② 少なくとも3か月以上症候が続く

- ③ 他の疼痛を示す疾患ではない

*WPI・・・身体の19か所(上腕(右・左)、胸部、腹部、背部など)について過去1週間に疼痛があった範囲の数を点数化したもの*SS・・・疲労感、起床時不快感、認知症状、一般的な身体症状(筋肉痛、過敏性腸症候群、疲労感、筋力低下、頭痛、しびれ、ドライアイ、ドライマウスなど)を、症状の数や程度によって点数化したもの

参考:線維筋痛症診療ガイドライン2017.pdf(p198、199)

このように、線維筋痛症かどうかの診断は、痛みの有無や範囲、持続期間、各種症状の有無によって行います。

線維筋痛症は血液検査、尿検査、画像検査などでは異常所見が認められませんので、こうした検査は診断に用いられません。

ただ、線維筋痛症の場合又は線維筋痛症が疑われる場合であっても、他の疾患の有無を確かめるためや服用中の薬の副作用について確認するために検査が行われることはあります。

線維筋痛症は何科を受診したらいい?

線維筋痛症は、内科、リウマチ内科、膠原病内科、整形外科、精神科、心療内科、神経内科、ペインクリニックなどで診察してもらうことができます。

ただ、線維筋痛症は画像検査や血液検査で特異的な異常所見が認められることがなく、見逃されることもある病気です。

そのため、受診する際には、線維筋痛症を専門としている病院や、線維筋痛症を取り扱っていることを標ぼうしている病院を受診する方が良いでしょう。

線維筋痛症で食べてはいけないもの

線維筋痛症について、症状を引き起こしたり悪化させたりする食品があるとは言われていません。

ただ、個々の方についてみれば、特定の食品が症状に影響を与えることはあり得ますので、それぞれの方がご自身の症状をみて、食事を調整することが必要な場合はあります。

線維筋痛症は治る?治療法とは?

線維筋痛症は、原因がまだ判明していないため、根治させる治療法はありません。

ただ、痛みを緩和するために薬物療法が用いられており、開発も徐々に進んでいます。

たとえば、痛みに関わる神経伝達物質の遊離を抑制する効果のあるプレガバリン、抗うつ薬のデュロキセチンなどが、治療薬として使われています。ほかにも、慢性疼痛の治療薬が使われることもあります。

薬物療法と並行して、運動療法や精神・心理療法も行われています。

運動療法としては、段階的有酸素運動、レジスタンス運動、瞑想運動(ヨガ、太極拳、気功)、体操、水泳、ストレッチ、ヨガなどがあります。

精神・心理療法としては、認知行動療法が有効とされています。

線維筋痛症の後遺障害認定

既にご説明したとおり、線維筋痛症が交通事故による後遺障害と認められることは大変難しいです。

線維筋痛症は何が原因で発症するかが解明されていないため、「交通事故で線維筋痛症を発症した」(因果関係がある)ということも証明が困難だからです。

自賠責に後遺障害の申請をしたとしても、先にご説明したとおり、事故によるケガに関連したと考え得る痛みについて14級9号(局部に神経症状を残すもの)に認定される程度となることが一般的です。

このように、線維筋痛症が交通事故によることを全面的に認めてもらった上で後遺障害等級認定を受けることは、難しいのが実情です。

自賠責では認められなくとも、裁判所に訴えて線維筋痛症が後遺障害となることを認めてもらうという方法もないわけではありません。

しかし、それも容易ではありません。

実際、多くの裁判例では、事故と線維筋痛症の因果関係を否定しています。

なお、裁判例の中には、交通事故と線維筋痛症を発症したことの因果関係を認めたものも、あるにはあります。

次の裁判例は、交通事故と線維筋痛症の発症の間に因果関係を認めて、後遺障害等級7級4号に該当すると認めたものです。

判例 事故と線維筋痛症発症の間に因果関係が認められた判例

被害者は、原動付自転車で走行していたところ、加害者の車両に接触され転倒し、骨盤等の骨折を負いました。

被害者は、この交通事故により線維筋痛症を発症したと主張して裁判を起こしました。

判決で、裁判所は、まず、被害者がアメリカのリウマチ学会の基準を満たすこと等を理由に、被害者が線維筋痛症を発症していることを認定しました。

その上で、以下の事情を指摘して、事故と線維筋痛症発症の間に因果関係を認めました。

- 被害者が交通事故前は、概ね健康な人であったこと

- 重い負傷を有力な原因として線維筋痛症を発症するに至ったとされる症例が相当数紹介されていること

- 被害者の主治医らが、線維筋痛症の発症を事故と関連あるものと認識していること

裁判所は、こうした事情を踏まえて、線維筋痛症の発症について、被害者の骨盤骨折等の重傷による肉体的なストレスが作用している蓋然性は優にあると判断して、後遺障害7級4号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当することを認めました。

【京都地裁 平成22年12月2日判決】

このように、交通事故と線維筋痛症の発症の間の因果関係を認めた裁判例も中にはあります。

しかし、大多数の事例では、交通事故と線維筋痛症発症の間に因果関係があることの立証は困難を極めており、線維筋痛症が事故の後遺障害であるとの認定を受けることは難しいのが現状です。

線維筋痛症についてのQ&A

線維筋痛症でヨーグルトを食べていい?

ヨーグルトは線維筋痛症の際に食べるべき食品であるとするサイトもあります。

ヨーグルトは線維筋痛症の際に食べるべき食品であるとするサイトもあります。ただ、ヨーグルトを食べることが線維筋痛症に良いとする信頼できる研究の有無については、確認できませんでした。

一方、線維筋痛症の場合にはヨーグルトを食べてはいけないとの信頼できる情報も、確認できませんでした。

線維筋痛症に前兆はありますか?

線維筋痛症になる前兆は、今のところ判明していません。

線維筋痛症になる前兆は、今のところ判明していません。原因不明の痛みが続くようでしたら、線維筋痛症である可能性もありますので、線維筋痛症にくわしい病院を受診してみることをお勧めします。

線維筋痛症は難病ですか?

線維筋痛症は、2025年2月現在、指定難病とはされていません。

線維筋痛症は、2025年2月現在、指定難病とはされていません。

まとめ

今回は、線維筋痛症の原因、症状、診断方法、治療法、交通事故との関係などについてご紹介しました。

線維筋痛症は、全身に強い痛みを生じる疾患であり、日常生活にも大きな影響を及ぼすことがあります。

交通事故をきっかけに線維筋痛症になることもあると言われることもありますが、我が国の交通事故損害賠償に関する実務上は、線維筋痛症が交通事故による後遺障害と認められることはほとんどありません。

ただ、交通事故でのケガの後遺症として説明できる範囲の痛みについては、後遺障害との認定を受けることができる場合もあります。

交通事故後に身体に痛みが残ってしまった場合には、一度交通事故問題に詳しい弁護士に相談し、後遺障害認定を受けることができないかどうか検討してみましょう。

当事務所では、交通事故などによる人身障害を集中して取り扱う人身障害部を設け、被害者の方が適切な後遺障害等級認定を受けることができるようにするためのサポートを行っております。

電話・オンラインによる全国からのご相談もお受けしております。

お困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。