高次脳機能障害の症状とは?診断テストや対応を解説

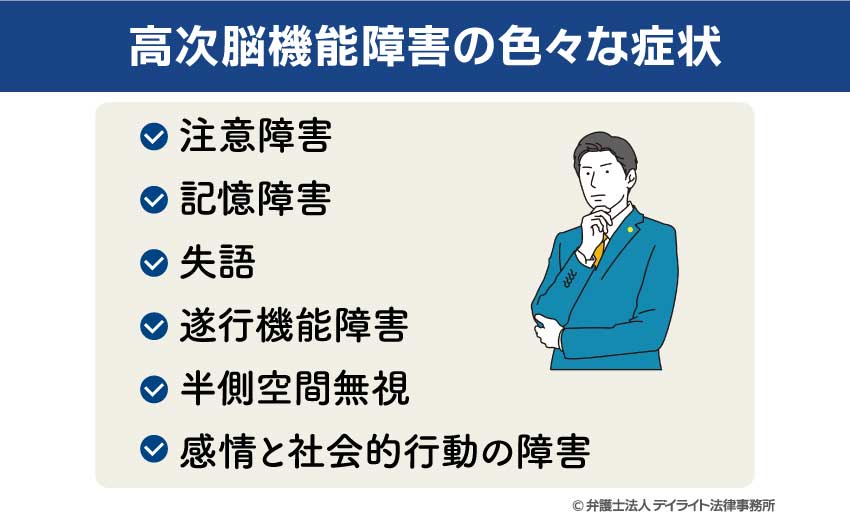

高次脳機能障害の症状には、次のようなものがあります。

- 注意障害(気が散りやすい、ぼんやりしているなど)

- 記憶障害(覚える、思い出すといったことが難しくなる)

- 遂行機能障害(段取りを立てて物事を進めることが難しくなる、臨機応変な対応ができなくなるなど)

- 社会的行動障害(怒りっぽくなる、いつもイライラしているなど)

- 失語(言葉を聞いても分からない、上手く話せない、読み書きができない)

- 失行(日常の何気ない動作ができなくなる。例:着替え、歯磨きなど)

- 失認(見聞きしたり触ったりしたものが何だかわからない)

- 半側空間無視(左右どちらかの側を認識しづらくなる)

このように、高次脳機能障害の症状は、実に多種多様です。

これらの症状の全てが一人の方に現れるわけではなく、脳のどの部分に障害が生じているかによって症状が変わってくるので、人によって症状は様々です。

高次脳機能障害の症状は、程度によっては、日常生活にも影響を及ぼします。

集中して作業を進めることができなくなる

何度も同じ話を繰り返す

段取りが必要な作業ができなくなる など

高次脳機能障害の症状によって日常生活にも支障が出ている場合は、ご本人の症状を観察し、苦手なことはなるべく避けることができるよう生活環境を整えるなど適切な対応をとり、ご本人・ご家族ともにできるだけ生活しやすくすることが大切です。

症状について理解を深めるためにも、専門の医師に診察をしてもらえるとよいです。

専門の医師であれば、適切な診断テスト(神経心理学的検査)を行うなどして、高次脳機能障害についてより正確な診断をしてくれます。

専門の医師に適切な診断をしてもらえれば、適切なリハビリを受けることもできるようになって症状が改善する可能性もありますし、生活環境を整えるアドバイスをもらうこともできます。

今回の記事では、高次脳機能障害の症状、日常生活への影響、高次脳機能障害の際に行われる診断テスト、高次脳機能障害のある方への対応の仕方についてご紹介し、事故(交通事故、労災事故など)で高次脳機能障害になった場合の対応方法についても解説していきます。

目次

高次脳機能障害の症状とは?

高次脳機能障害の症状は、脳が損傷した部分がどこであるかによって変わるため、実に多彩で、人により様々です。

高次脳機能障害の症状には、たとえば次のようなものがあります。

- 集中できない

- 気が散りやすい

- ぼーっとしている

- 話についていけなくなる

- 忘れ物をする

- ミスが多い

- 自分が話したこと・人から言われたこと・起こった出来事を忘れる

- 作業を中断すると、前に何をしていたか忘れてしまう

- 物の置き場所を忘れる

- 予定や約束を忘れる

- 同じ間違いを繰り返す

遂行機能障害:自分で計画を立てて行動することが難しくなる、結果を見て行動を修正することが難しくなるなど

- 段取りを立てて行動することができない

- 臨機応変に対応することができない

- 考える前に行動する

- 一つ以上の考えが思い浮かばない

- 金銭管理が難しくなる

- いつもイライラしている

- 暴力を振るう

- すぐに怒る

- 大声で怒鳴る

- 質問に正しく答えることができない

- たどたどしい話し方になる

- 相手が何を話しているのか理解できない

- 字の読み書きができない

- 計算ができない

- 歯磨きが上手くできない

- 髪をとかす動きが上手くできない

- 急須でお茶をいれる動きが上手くできない

- 着替えが上手くできない

- 知り合いの顔を見ても、だれだか分からない(しかし、声を聞けばわかる)

- 物を見ても、それが何だかわからない(しかし、触れば分かる)

例(左側が認識できない左半側空間無視の場合)

- 左側にある物や人に気づかず、ぶつかってしまう

- 食事の際、左側に置かれたものに気づかない

- 顔や目線が右側を向いていることが多い

多くの場合、これらの症状の一つだけが現れるのではなく、複数の症状が見られます。

高次脳機能障害による日常生活への影響

高次脳機能障害によって上のような症状が出ると、日常生活にも影響が出ます。

たとえば、次のようなことが起こりえます。

ケース1

高次脳機能障害によって記憶障害が起こり、人と話した内容、新しく起こったことなどを覚えることが難しくなった。

そのため、仕事に関して、上司や同僚と話したことも忘れてしまう、ついさっきまでしていた作業の内容を忘れてしまう、新しく会った人の名前を覚えられない、などといった問題が起きている。

プライベートでも、鍵の置き場所を忘れてしまう、何度も同じ話をするせいで人間関係が悪化してしまう、薬を飲んだかどうかを覚えられないため服薬管理が難しいなどの影響が出ている。

ケース2

高次脳機能障害によって注意力が散漫になり、作業をしていてもすぐに別のことが気になってしまって進まなくなってしまう。

ぼんやりとしている時間も増えてしまっている。

そのせいで、家事や仕事が進まなくなっている。

高次脳機能障害かどうかの診断テスト

高次機能障害かどうかを診断する際には、画像検査に加えて、いくつかの神経心理学的検査を受けることが多いです。

高次脳機能障害が疑われる場合に行われる検査としては、次のようなものがあります。

- 知能検査

例:ミニメンタルステート検査(MMSE)、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)ウェクスラー成人知能検査(WAIS-Ⅳ)

- 記憶検査

例:ウェクスラー記憶検査(WMS-R)、リバーミード行動記憶検査(RBMT)

- 言語機能検査

例:標準失語症検査(SLTA)

- 注意力検査

例:TMT線引きテスト

- 遂行機能検査

例:遂行機能の行動評価法(BADS)

上に挙げたものは病院で行う検査ですが、診断テストはそれだけではありません。

交通事故によって高次脳機能障害を発症した場合には、後遺障害等級認定を受けるために、「日常生活状況報告書」という書類に書かれたチェックリストに沿って、症状などについて回答していくという診断テストを行うことが必要になります。

日常生活状況報告書の診断テストは、医師や本人ではなく、家族や近親者又は介護をしている人が自ら書類を読んで回答し、書類に記入していく必要があります。

高次脳機能障害の診断テストについては、以下のページで詳しく解説しています。

高次脳機能障害への対応の仕方とは?

ご家族などの身近な人が高次脳機能障害になってしまった場合、それぞれの方の症状に応じて対応し、より生活しやすいよう環境を整えていくことが大切です。

そのために、まずはご本人と話し合ったり、ご本人の様子を観察したりして、ご本人ができること、できないことを確認していきましょう。

そして、できないこと、苦手なことはなるべく避けることができるよう、生活環境を組み立てていきましょう。

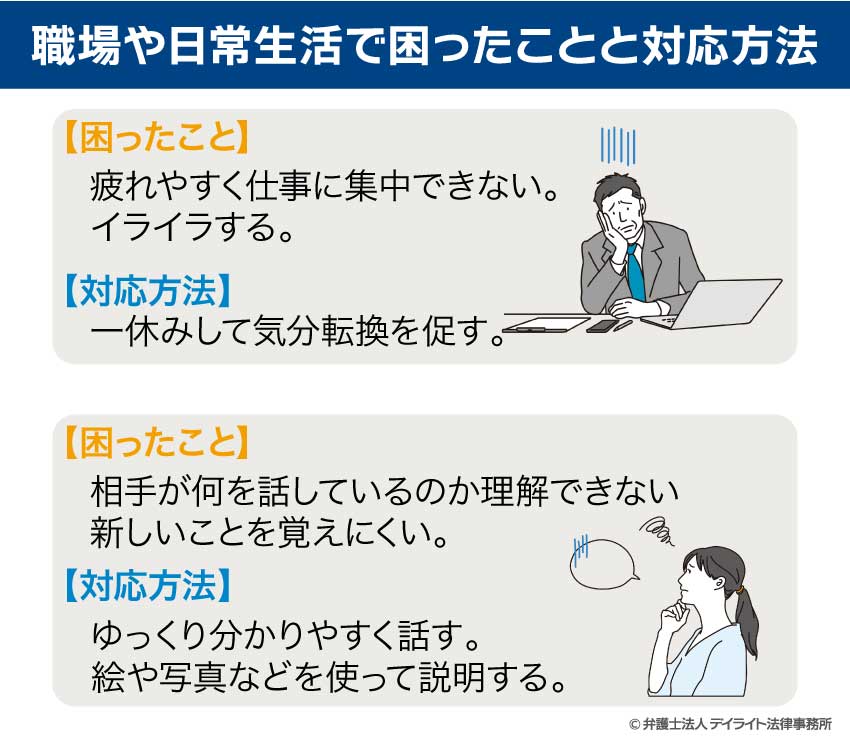

たとえば、次のような対応の仕方が考えられます。

- 覚えることが難しくなっている場合、メモを見やすいところに貼る

- 気が散りやすくなっている場合、静かな環境を整え、集中して作業できるようにする

- 段取りを立てて作業することが難しくなっている場合、手順書を作る

- 上手く話せない失語症がある場合、ジェスチャーや絵などを使ってコミュニケーションできるようにする

- 着替えが上手くできない失行の症状がある場合、本人にとって着替えがしやすい服を用意する

また、高次脳機能障害のために怒りっぽくなっている場合には、

- 新しいことを始める前に一呼吸入れることを習慣にしてもらう

- リラックスできる方法を見つける

- イライラしたら、怒りだす前にその場を離れるようにしてもらう

- 運動することですっきりできるようにする

- 場所や話題を変えてリフレッシュさせる

などといった対応が考えられます。

対応の仕方を考える際には、専門の医師の診察を受け、アドバイスを得られると、より本人に合った対応の仕方を見つけやすくなるでしょう。

家族が高次脳機能障害になった場合の対応の仕方については、以下のページで詳しく解説しています。

事故で高次脳機能障害となった方の対応

事故で高次脳機能障害となった場合、十分な補償を受けるために後遺障害等級認定を受けることが重要になります。

しかし、高次脳機能障害には、

- 画像検査を含む各種検査でも発見しづらい

- 外見からは障害があることが分かりづらい

- 症状が事故後すぐには現れないことも多い

などといった特色があり、後遺障害等級認定を受けるのは簡単ではありません。

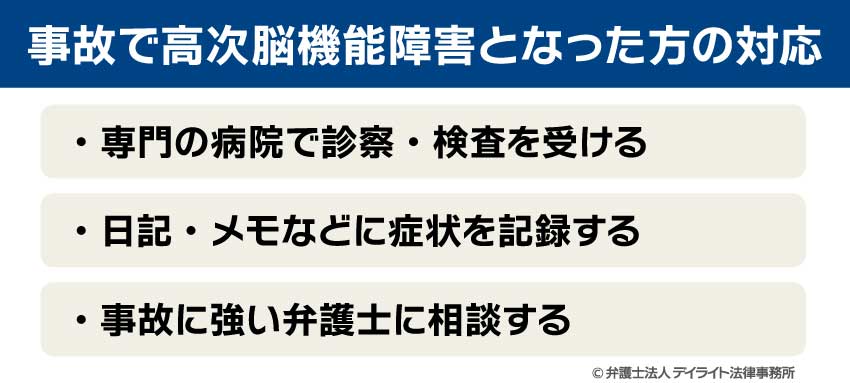

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、次のような対応をすることが重要になります。

専門の病院で診察・検査を受ける

高次脳機能障害が疑われる場合は、高次脳機能障害にくわしい医師のいる病院で診察・検査を受けることができると良いです。

高次脳機能障害にくわしくない医師では、高次脳機能障害があること自体を見逃してしまうことも珍しくありません。

専門の医師に診てもらうことで、適切な検査を受けて正確な診断を得ることができる可能性が高まりますので、後遺障害等級認定を受けることができる可能性も上げることができます。

日記・メモなどに症状を記録する

後遺障害等級認定の申請を行う際には、「日常生活状況報告書」という書類にある診断テストに答え、日常生活で生じている影響を具体的に回答する必要があります。

この診断テストに十分に回答するためにも、どのような症状が出ているかを日記やメモなどに記録しておくことをお勧めします。

事故に強い弁護士に相談する

高次脳機能障害について適切な後遺障害等級認定を受けるためには、事故に強い弁護士に相談し、対応を依頼することをお勧めします。

高次脳機能障害の後遺障害認定では、

- 診察の際に、医師に、どのような症状が生じているかを伝え、カルテに残してもらえるよう頼むことが大切になる

- 画像検査で異常が見られない場合に他の検査結果などで資料を補わなければならない

- 事故前と事故後で本人の生活状況が変化したことを示す資料を用意しなければない

など、後遺障害等級認定についての専門的な知識を基にした対応が必要になります。

こうした対応を十分に行うためにも、早いうちから、事故にくわしく、高次脳機能障害の後遺障害等級認定についても知識・経験がある弁護士に相談・依頼することが大切になります。

交通事故について弁護士に相談することのメリット、弁護士の選び方については、以下のページをご参照ください。

高次脳機能障害の症状についてのQ&A

高次脳機能障害の4大症状とは何ですか?

高次脳機能障害の4大症状は、次のものになります。

高次脳機能障害の4大症状は、次のものになります。- 注意障害(ミスが多くなる、注意散漫になるなど)

- 記憶障害(新しいことを覚えられなくなる、物を置いた場所を思い出せなくなるなど)

- 遂行機能障害(計画を立てて物事を実行することができない、臨機応変な対応ができないなど)

- 社会的行動障害(怒りっぽくなる、いつもイライラしているなど)

こうした4大症状のほかにも、失語、失行、失認、半側空間無視などの症状があります。

高次脳機能障害の症状はどのように進行するのか?

高次脳機能障害の症状は、基本的には進行するものではありません。

高次脳機能障害の症状は、基本的には進行するものではありません。ただ、症状があるにもかかわらず適切なリハビリを行うなどせず放置していると、症状の回復が見込めませんし、失われていなかった機能も衰えていってしまうことがあります。

高次脳機能障害の症状がある場合は、早めにリハビリテーションを始めることをお勧めします。

高次脳機能障害の余命はどれくらい?

高次脳機能障害がある場合の平均余命は、健常者(病気・障害がない人)と比べて短くなる傾向があります。

高次脳機能障害がある場合の平均余命は、健常者(病気・障害がない人)と比べて短くなる傾向があります。高次脳機能障害がある場合の余命については、以下のページをご参照ください。

まとめ

今回は、高次脳機能障害の症状や日常生活への影響、高次脳機能障害のある方への対応の仕方などについて解説しました。

高次脳機能障害の症状は、日常生活や仕事、人間関係にも大きく影響しうるものです。

事故で高次脳機能障害になった場合は、適切な補償を得るためにも、後遺障害等級認定を受けることが重要になります。

そのためには、事故にくわしい弁護士に相談・依頼し、専門的な観点から、効果的な主張・立証をしてもらうことが大切です。

当事務所には、事故による人身障害を集中的に取り扱う人身障害部があり、事故による高次脳機能障害での後遺障害等級認定についても経験を積んだ弁護士が在籍しております。

電話・オンラインによる全国からのご相談もお受けしております。

お困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。