高次脳機能障害のリハビリとは?実施方法や内容を解説

高次脳機能障害のリハビリは、それぞれの方の症状に応じ、様々な方法で行われます。

高次脳機能障害になった場合、脳の損傷自体を根本的に治療することはできませんが、リハビリをすれば、症状を軽減させ、できることを増やせる可能性があります。

さらに、リハビリを通じて、自宅などでの生活環境をどのように整えればよいかについてアドバイスしてもらうこともできます。

高次脳機能障害になった場合には、早めに適切なリハビリを受けるようにしましょう。

今回は、高次脳機能障害のリハビリの方法や内容、リハビリを受けられる施設、リハビリを受けても治らないときの対処法などについて解説していきます。

目次

高次脳機能障害のリハビリとは?

高次脳機能障害のリハビリには、一般に、以下の3つのプログラムが含まれます。

それぞれについて、簡単にご紹介します。

医学的リハビリテーションプログラム

医学的リハビリテーションプログラムは、病院などの医療機関で、医師、看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、心理専門職など多職種が連携し合った体制のもとで進められていきます。

リハビリの内容は、それぞれの方の症状に応じて決められます。

高次脳機能障害の症状は、脳のどの部位に障害が生じたかなどによって一人一人違いますので、まずはご本人の症状を正確に把握することが必要になります。

症状を把握するためには、日常生活に関する聴き取り、作業している様子の観察などに加え、各種の神経心理学的検査が行われます。

そうして症状が把握できたら、どのような訓練(リハビリ)をするかを決めて、実施していきます。

リハビリの内容は、症状に応じて、次のように様々なものがあります。

| 症状 | リハビリの例 |

|---|---|

| 記憶障害 |

|

| 注意障害 | パズル、注意力テキスト、間違い探し、ゲーム(かるた、トランプなど)、電卓計算などによる訓練 |

| 遂行機能障害 |

|

参考:医学的リハビリテーションプログラム | 国立障害者リハビリテーションセンター

生活訓練プログラム

生活訓練プログラムは、ご本人が日常生活能力や社会活動能力を高め、日常生活の安定と、より積極的な社会参加ができるようになることを目的として行われます。

生活訓練プログラムでは、

- ① 生活リズムの確立

- ② 日課の管理、服薬の管理、金銭の管理などの生活管理能力の向上

- ③ 社会生活技能の向上

- ④ 対人技能の向上

- ⑤ 障害の自己認識・現実検討

- ⑥ 必要な支援の明確化

に向けた訓練・支援が行われます。

ご本人の訓練だけではなく、ご家族に対する支援も行い、環境調整も行っていきます。

参考:生活訓練プログラム | 国立障害者リハビリテーションセンター

就労移行支援プログラム

就労移行支援プログラムでは、働くために必要な知識や能力を高めるトレーニングや、利用者の適正に合った職場探しのほか、就労後の職場定着の支援などを行います。

高次脳機能障害は外見からは障害があることが分かりにくく、「見えにくい障害」とも言われるものですので、職場で、「なんでもできそうに見えるのに、実際に仕事をさせてみると、段取りが悪いし、ミスも多い」といった「外見」と「実際」のギャップにより問題が生じることがあります。

また、高次脳機能障害の症状により、周囲のことが気になって集中できないなどの問題が生じることもあります。

支援に際しては、まず、ご本人・ご家族が支援員と話し合って、個別に支援計画を作ります。

それから、模擬職場での職場体験を実施して基本的な能力を身に付ける、実際の職場で実習を行うなどの過程を経て、職場を探したり、元の職場に復帰したりしていきます。

仕事を始めた後も、支援者がご本人や職場と連絡をとり、仕事を続けていけるように支援します。

参考:就労移行支援プログラム | 国立障害者リハビリテーションセンター

高次脳機能障害のリハビリはどこでできる?

高次脳機能障害のリハビリができる施設

高次脳機能障害のリハビリは、リハビリテーション科のある病院やリハビリテーションセンターなどで行います。

リハビリは、通院で行うこともありますが、入院して行うこともあります

高次脳機能障害はリハビリで治るのか?

高次脳機能障害は、リハビリを行うことにより一定程度改善することが多くあります。

また、リハビリ終了後の生活環境についても適切に調整することができれば、さらに生活上の不自由を減らすことができます。

生活環境をどのように調整すればよいかについては、リハビリの際に、看護師や作業療法士などからもアドバイスを受けることができます。

ただ、リハビリをしたからといって、症状が完全になくなるわけではないと考えた方が良いでしょう。

脳の損傷自体も、リハビリによって治療できるわけではありません。

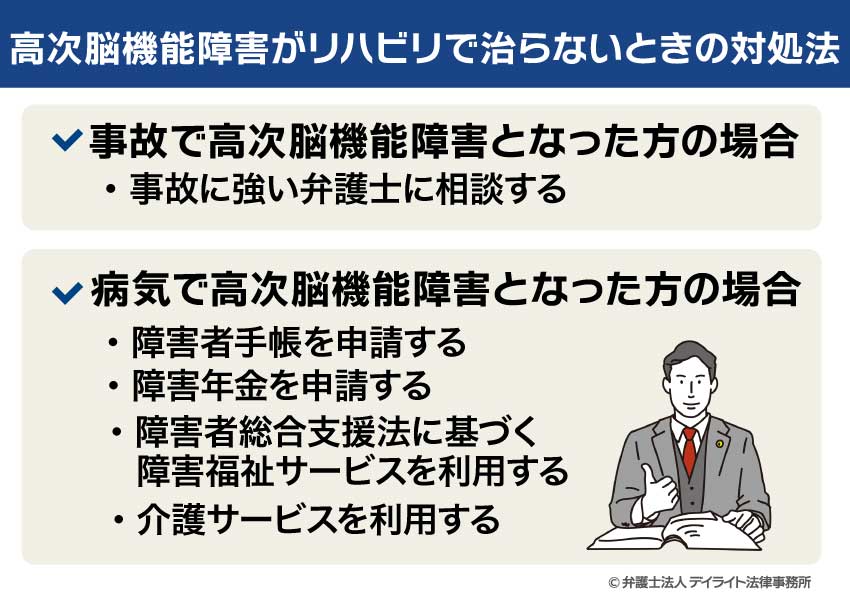

高次脳機能障害がリハビリで治らないときの対処法

事故で高次脳機能障害となった方の場合

事故に強い弁護士に相談する

事故(交通事故、労災事故など)で高次脳機能障害になった場合、加害者や会社に損害賠償請求をすることを検討することになります。

適切な額の損害賠償を得るためには、リハビリをしても残ってしまった高次脳機能障害の症状について後遺障害等級認定を受けた上で、損害賠償を請求することが重要になります。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、被害者自ら資料を揃えて手続きを行う被害者請求をすることをお勧めします(労災の場合は、労働者自ら労働基準監督署に労災保険給付(障害補償給付等)の申請を行います。)。

被害者請求をする場合、

- カルテや検査結果を取り寄せる

- 医師に十分な記載をしてもらった後遺障害診断書等を提出する

- 家族や介護者に日常生活状況報告書の診断テストに記入してもらう

- 事故前と事故後の変化を立証する証拠を揃える

など、高次脳機能障害の後遺障害等級認定に関する知識・経験に基づいた対応をする必要がありますが、一般の方が治療や介護を続けながらこれに対応するのは、大変難しいです。

さらに、治療中にも、途中で加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されるなど、損害賠償や後遺障害等級認定に関する専門的な知見からのアドバイスが必要になる場面があります。

そのため、事故により高次脳機能障害になったと思われる場合には、なるべく早いうちに、事故に強い弁護士に相談、依頼し、アドバイスを受けることをお勧めします。

事故に強い弁護士であれば、治療はいつまで継続すべきか、後遺障害等級認定のためにどのような資料を揃えればよいか、といった点について的確なアドバイスをしてくれるでしょう。

他にも、事故について弁護士に相談・依頼することには、次のようなメリットがあります。

- 損害賠償額の相場についてアドバイスしてくれる

- 交通事故の場合、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者に最も有利な弁護士基準によって慰謝料などを算定し、請求することができる

- 交通事故の場合、弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社とのやり取りの窓口になってくれる

- 過失割合についても、適切に主張してくれる

- 疑問点、不安な点が出てきたときに、相談しやすい

事故について弁護士に相談・依頼することのメリット、事故に強い弁護士の選び方については、以下のページをご参照ください。

病気で高次脳機能障害となった方の場合

障害者手帳を申請する

高次脳機能障害の症状・程度によっては、障害者手帳を申請することができます。

障害者手帳があれば、

- 各種の税金や公共料金等の控除・減免を受けられる

- 公営住宅への入居について優遇措置を受けられる

- 障害者として雇用されることができるため、仕事が得やすくなる

などのメリットがあります。

参考:福祉サービスについて知りたい | 国立障害者リハビリテーションセンター

障害年金を申請する

病気で高次脳機能障害となった場合、障害年金を受け取ることができる可能性があります。

障害年金を受け取るためには、障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していると認定されることなどが必要になります。

障害年金については、社労士に相談することができます。

参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する

高次脳機能障害になった場合、年齢、原因疾患によっては、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用することができる場合があります。

障害福祉サービスには、

- 入浴、食事の支援などを提供する「介護給付」

- 生活の自立や就労を目指す「訓練等給付」

- 市区町村が行っている相談支援や地域移行支援・自立生活援助・地域定着支援

などがあります。

参考:福祉サービスについて知りたい | 国立障害者リハビリテーションセンター

介護サービスを利用する

65歳以上で支援や介護を必要とすると認められた、又は40~64歳で脳血管疾患等の特定疾病により要支援・要介護状態になった場合には、介護保険制度による介護サービスを受けることができます。

介護保険制度による介護サービスではホームヘルパーや住宅のリフォーム、デイサービス、入所施設などを利用することができます。

介護サービスを受けている場合でも、自立訓練や就労移行支援など介護保険にないサービスについては、障害者福祉サービスを利用できる場合があります。

高次脳機能障害のリハビリについてのQ&A

高次機能障害のリハビリ期間はどのくらいですか?

高次脳機能障害のリハビリ期間について、国立障害者リハビリテーションセンターは、機能回復を中心とする医学的リハビリテーションプログラムを最大6か月、その後必要に応じて生活訓練プログラム、就労移行支援プログラムを加えて連続した訓練を行い、全体で1年間の訓練を実施することが有効である、としています。

高次脳機能障害のリハビリ期間について、国立障害者リハビリテーションセンターは、機能回復を中心とする医学的リハビリテーションプログラムを最大6か月、その後必要に応じて生活訓練プログラム、就労移行支援プログラムを加えて連続した訓練を行い、全体で1年間の訓練を実施することが有効である、としています。これは、訓練を受けた障害者で障害尺度に改善がみられた人の74%が6か月で、97%が1年で成果が得られたとの報告を基にしたものです。

参考:高次脳機能障害の標準的リハビリテーションプログラム | 国立障害者リハビリテーションセンター

まとめ

今回は、高次脳機能障害のリハビリについて解説してきました。

高次脳機能障害の症状は、リハビリを受けることによって改善する可能性があります。

しかし、リハビリを終えても、後遺症が残ることも少なくありません。

事故による高次脳機能障害で後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることで、適切な補償を受けることができるようになります。

しかし、高次脳機能障害について後遺障害等級認定を受けることは、簡単ではありません。

事故で高次脳機能障害になったと思われる場合は、なるべく早いうちに、事故に強い弁護士に相談し、対応を依頼することをお勧めします。

当事務所にも、事故による人身障害を集中的に取り扱う人身障害部があり、事故による高次脳機能障害での後遺障害等級認定についても経験を積んだ弁護士が皆さまを強力にサポートしています。

電話・オンラインによる全国からのご相談もお受けしております。

お困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。