軽い人身事故でも罰金?罰金なしのケースを解説

軽い人身事故であっても、人にケガをさせてしまった場合は、罰金刑を科される可能性があります。

ただ、検察官が不起訴処分とすれば、罰金を科されずに済みます。

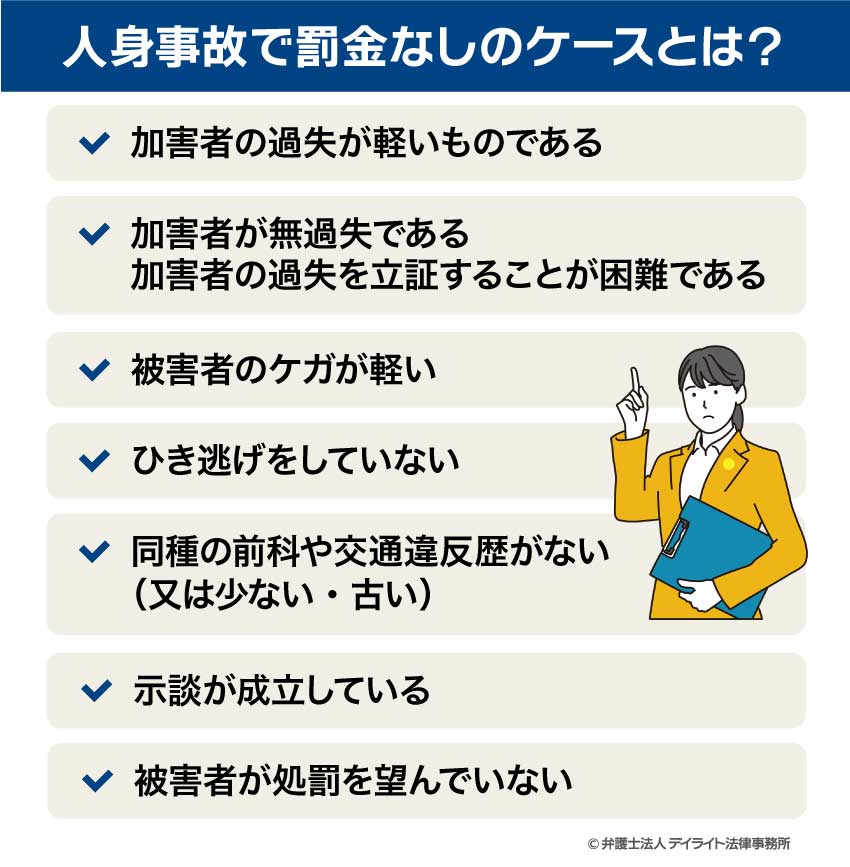

不起訴処分になる可能性が比較的高いのは、例えば次のような場合です。

- 加害者の過失の程度が軽い

- 被害者のケガが軽い

- ひき逃げでない

- 示談ができている

- 被害者が処罰を求めないとの意見を表明している

そのため、軽い人身事故を起こした場合に罰金となることを回避するためには、

- 被害者と示談をすること

- 被害者の気持ちを和らげるために誠実な対応をすること

が大切になります。

今回の記事では、軽い人身事故の場合も罰金が科される可能性があること、軽い人身事故で罰金を科されないケース、人身事故の罰金や罰則にはどのようなものがあるか、罰金を保険で補填することはできるのかなどについて解説し、人身事故を起こした場合の対処法についてもご紹介します。

目次

軽い人身事故でも罰金が必要?

軽い人身事故であっても、過失による交通事故で被害者にケガをさせてしまった場合には、罰金刑を課される可能性があります。

過失によって交通事故を起こし、人にケガをさせてしまった場合、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)が成立します。

過失運転致死傷罪は、被害者のケガが軽い場合でも成立します。

そのため、交通事故で人にケガをさせてしまった場合には、常に、過失運転致死傷罪に問われて罰金刑を科される可能性があるのです。

なお、過失運転致死傷罪に関する条文では、但し書きで、「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とされています。

これを読むと、「被害者のケガが軽い場合は罰金刑を科されることもないのではないか」と思われるかもしれません。

しかし、「刑の免除」は、「できる」とされているだけで、必ず刑が免除されるものとはされていません。

そのため、軽い人身事故であっても、罰金刑を科されることは、十分にあり得ます。

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | e-Gov 法令検索

出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | e-Gov 法令検索

なお、法で定められた危険な態様で運転した場合に成立する危険運転致死傷罪については、懲役刑のみが定められており、罰金刑はありません。

人身事故で罰金なしのケースとは?

人身事故で罰金なしになるケースは、ほとんどが不起訴処分となったケースです。

不起訴であれば、罰金刑を課されることはありません。

どのようなケースが不起訴となるかは、一概に言えるものではありませんが、たとえば次のような事情が認められれば、不起訴になる可能性は上がってきます。

なお、人身事故で起訴されるケースについての解説は、以下のページもご参照ください。

加害者の過失が軽いものである

交通事故を起こしてしまった場合、大半のケースでは、加害者に過失があります。

しかし、その過失の程度には、重大なもの(飲酒運転、居眠り運転など)から比較的軽いもの(確認不足、少しの速度違反など)まで様々なものがあります。

加害者の過失が比較的軽いものである場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。

加害者が無過失である・加害者の過失を立証することが困難である

罰金刑が課せられるのは、加害者に過失がある場合に限られます。

そのため、加害者に過失がない、又は、過失があることを立証するのが難しい場合は、不起訴となる可能性があります。

加害者が無過失、又は加害者の過失を立証するのが困難なケースとしては、たとえば次のようなものが挙げられます。

- 被害者が車のすぐ前に飛び出してきた

- 車自体に不具合があり、事故が避けられなかった(整備不良の場合を除く)

- 他の事故を避けるために回避行動を採ったところ、その回避行動によって被害者にケガを負わせてしまった

- 加害者の車も追突され、その勢いで被害者に車が衝突してしまった

被害者のケガが軽い

起訴されるかどうかには、犯罪の結果の大きさも関係します。

そのため、被害者のケガが軽く、比較的短期間の治療で回復したような場合には、不起訴となる可能性が高くなります。

ひき逃げをしていない

交通事故の加害者となった場合、事故でケガをした人がいれば、現場で被害者を救護する義務があります(被害者も車を運転していた場合を含みます)。

この救護義務を果たさずに現場から逃走してしまうと、ひき逃げとなります。

ひき逃げは、それ自体が道路交通法117条違反となり刑罰を科せられる、悪質な行為です。

そのため、ひき逃げをしていると、不起訴となる可能性は下がってしまいます。

一方で、ひき逃げをしていなければ、ひき逃げをした場合に比べて、不起訴となる可能性は高くなります。

同種の前科や交通違反歴がない(又は少ない・古い)

加害者に同種の前科や交通違反歴がない又は少ない場合は、不起訴となる可能性が上がります。

同種の前科や交通違反歴があっても古いもの(おおむね10年以上前のもの)である場合は、前科などがない場合とほぼ同様に扱われます。

示談が成立している

被害者との間で交通事故について示談が成立していれば、「被害回復がなされている」と認められるため、不起訴になる可能性が上がります。

起訴されてしまった場合でも、示談ができているかどうかは量刑に大きくかかわってきます。

そのため、刑事事件に対応する際には、被害者と示談をすることが大変重要になります。

人身事故を起こしてしまった場合は、できれば捜査が終結して起訴・不起訴についての判断がなされる前に示談を成立させることが望ましいです。

そのための対応としては、次のようなものが考えられます。

- 被害者に直接謝罪するなど誠実な対応をすることで、被害者の気持ちをやわらげ、示談に応じる気持ちになってもらえるようにする

- 刑事弁護に強い弁護士に対応を依頼する

人身事故のような刑事事件について弁護士に相談することが重要であることについては、以下のページもご参照ください。

刑事事件での示談については、以下のページもご参照ください。

被害者が処罰を望んでいない

起訴するかどうかを決める際には、被害者の意見も考慮されます。

特に、示談ができているケースでは、被害者が処罰を望んでいなければ、そのことが大きく考慮されます。

そのため、示談ができており、被害者も「処罰意思はない」などと検察官に対して表明してくれている場合は、起訴される可能性は下がります。

不起訴処分に関する説明、不起訴となるためにするべきことについては、以下のページもご参照ください。

不起訴以外で罰金なしのケースは?

不起訴以外で罰金刑とならないケースとしては、次のようなものが考えられます。

- 起訴されたけれども、裁判で無罪となるケース

- 懲役刑・禁固刑(執行猶予付きを含む)となったケース(危険運転致死傷罪の場合を含む)

ただし、起訴された場合の有罪率は99.9%を超えており、裁判で無罪を勝ち取ることは非常に困難です。

また、懲役刑・禁固刑は、執行猶予付きであっても、一般的に罰金より重い刑罰になりますので、「罰金刑でなくてよかった」といえるものではありません。

人身事故の罰金や罰則

人身事故の罰金はいくら?

過失により人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪が成立します。

過失運転致死傷罪が成立すると、7年以下の懲役刑若しくは禁固刑又は100万円以下の罰金を科されることになります。

ただ、「100万円以下」といっても幅があります。

そのため、それぞれのケースでの実際の罰金額は、

- 事故態様

- 過失の程度

- 被害者のケガの程度

- 示談の有無

- 被害者の処罰感情

などを考慮して決められます。

軽い人身事故の場合、被害者のケガが治療期間30日未満程度の場合には、罰金は、15万円~30万円程度となることが多いようです。

人身事故の違反点数どうなっている?

人身事故を起こした場合、免許の点数が付けられます。

人身事故では、まず、事故の際の違反の内容に応じて基礎点数が付けられます(例:安全運転義務違反なら2点、25km以上30km未満の速度超過なら3点など)。

特定違反行為(危険運転致死傷等、救護義務違反など)があった場合には、さらに特定違反行為の基礎点数(35~62点)が付けられます。

その上で、

- 被害者のケガの程度

- 事故がもっぱら加害者側の過失による(被害者は無過失である)かどうか

によって、以下の付加点数が付けられます。

| 被害者のケガ | 交通事故が専ら加害者側の不注意によって発生したものである場合 | 左以外の場合 |

|---|---|---|

| 人の死亡に係る事故 | 20点 | 13点 |

| 被害者のケガの治療に要する期間が3か月以上又は後遺障害が残るもの | 13点 | 9点 |

| 被害者のケガの治療に要する期間が30日以上3か月未満であるもの | 9点 | 6点 |

| 被害者のケガの治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの | 6点 | 4点 |

| 被害者のケガの治療に要する期間が15日未満であるもの | 3点 | 2点 |

安全運転義務違反による軽い人身事故の場合、付けられる点数は、たとえば以下のようになります。

- 被害者の治療期間が15日以上30日未満の場合

もっぱら加害者に過失がある場合:2点(安全運転義務違反)+ 6点 = 8点

それ以外の場合:2点(安全運転義務違反)+ 4点 = 6点 - 被害者の治療期間が15日未満の場合

もっぱら加害者に過失がある場合:2点(安全運転義務違反)+ 3点 = 5点

それ以外の場合:2点(安全運転義務違反)+ 2点 = 4点

免停・免取になる点数の基準については、免許の停止・取消しをご覧ください。

その他の人身事故の罰則

懲役刑・禁固刑

人身事故を起こした場合は、懲役刑又は禁固刑になることもあります。

懲役刑・禁固刑となるのは、

- 被害者のケガが重い場合

- 加害者の過失が重い場合(飲酒運転、スマホを見ながらの運転、無免許運転など)

- 同種前科がある場合

などであることが多いです。

懲役刑・禁固刑の場合、執行猶予が付けられることもあります。

免許の停止・取消し

運転免許の点数が一定以上になると、免許の取消し、停止が行われます。

免許の停止の場合は、停止期間を過ぎれば免許が復活し、再度運転できるようになります。

一方、免許が取り消された場合、取消期間が終了しても免許は復活せず、再度免許を取り直す必要があります。

どの程度点数が引かれると免許の停止・取消しになるかは、過去3年間の行政処分歴とも関連します。

過去3年の行政処分歴が多ければ多いほど、低い点数でも厳しい処分を科されるようになっています。

免許が停止される点数を表にすると、次のとおりです。

| 過去3年の行政処分歴 | 点数 | 免許停止期間 |

|---|---|---|

| 0回 | 6~14点 |

|

| 1回 | 4~9点 |

|

| 2回 | 2~4点 |

|

| 3回 | 2~3点 |

|

| 4回以上 | 2~3点 |

|

免許取消しとなる点数を表にすると、次のようになります。

| 過去3年の行政処分歴 | 点数 | 免許取消期間 |

|---|---|---|

| 0回 | 15点以上 |

|

| 1回 | 10点以上 |

|

| 2回 | 5点以上 |

|

| 3回以上 | 4点以上 |

|

*( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表す。

なお、特定違反行為(運転殺人等、運転傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転・妨害運転(著しい交通の危機)又は救護義務違反があり、点数が35点以上になった場合は、より長期間にわたって免許が取り消されます。

参考:行政処分基準点数 警視庁

特定違反行為の場合を含む行政処分の基準点数については、以下のページをご参照ください。

損害賠償

罰則とは異なりますが、交通事故を起こした場合、被害者に生じた損害を賠償する必要があります。

人身事故の場合は、

- 被害者の治療費

- 慰謝料

- 治療のために仕事を休んだことによる減収(休業損害)

などについても賠償しなければなりません。

軽い人身事故の場合だと、損害賠償額は、数十万円~百数十万円程度となることが多いです。

一方、被害者に後遺障害が残った、被害者が死亡したというような人身事故の場合は、損害賠償額は、数百万円~1億円超となります。

このような金額は、個人では支払うことが難しいので、多くの方は、任意保険に入って、万が一事故を起こしてしまった場合に備えています。

また、自動車を運転する場合に加入が義務付けられている自賠責保険からも、損害賠償の一部が補填されます。

自賠責保険と任意保険に関する説明は、以下のページをご覧ください。

人身事故で罰金が科せられた場合、保険で補填できるの?

人身事故で科される罰金は、保険では補填できません。

ほかに、道路交通法違反について科される反則金も、保険で補填することはできません。

人身事故への対処法

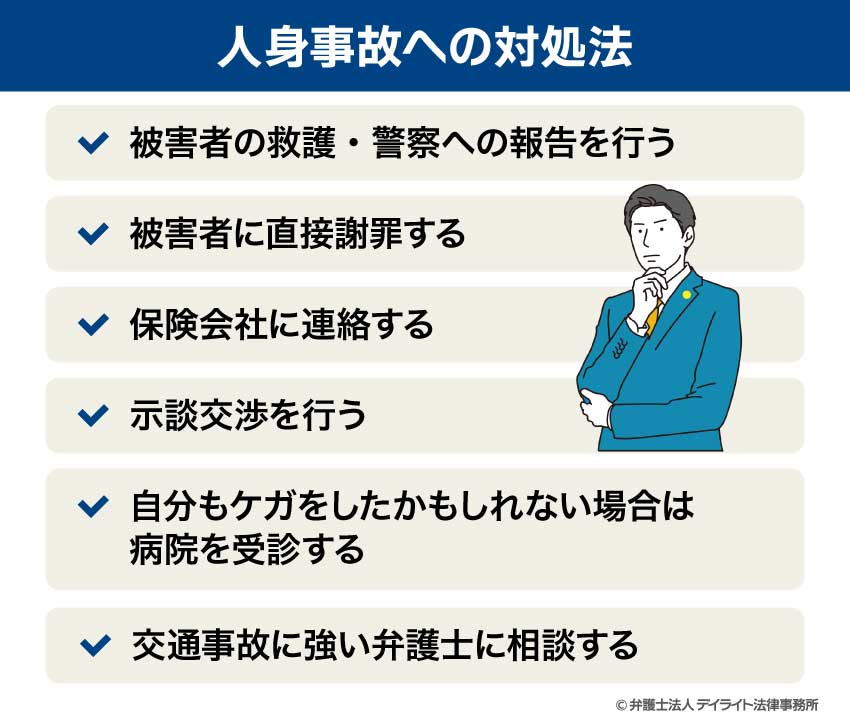

被害者の救護・警察への報告を行う

人身事故を起こしてしまった場合は、まずは現場で被害者を救護し、警察への報告(通報)をすることが大切です。

これを怠ってしまうと、ひき逃げとなってしまいます。

そのようなことのないよう、人身事故を起こした場合は、必ず被害者の救護と警察への通報を行いましょう。

被害者に直接謝罪する

人身事故を起こしてしまった場合は、加害者自ら被害者に謝罪することが大切です。

保険会社によっては、当事者間で直接話をすることでトラブルが起きることをおそれ、直接謝罪はしないようにと言っているところもあるようです。

しかし、交通事故を起こしてしまった場合は、直接謝罪した方が良いでしょう。

謝罪をせずにいると、被害者が感情を害し、示談交渉が上手く行かなくなったり、厳しい処罰をしてほしいとの意見を出されたりする可能性もあります。

謝罪の方法には、

- 事故が起こった時に現場で伝える

- 後日、お見舞いに行って謝罪する

- 電話で謝罪する

- 自筆の謝罪文を送る

など、さまざまな方法があります。

それぞれの方の状況に合わせた方法で、謝罪の気持ちを伝えるようにしましょう。

保険会社に連絡する

人身事故を起こしてしまった場合は、軽い事故だった場合でも、事故後なるべく早く保険会社に連絡しましょう。

被害者は、示談交渉を早く進めるためにも、加害者側の保険会社から連絡が来るのを待っています。

加害者から保険会社に連絡するのが遅れたせいで、保険会社から被害者への連絡が遅れてしまうと、そのことが被害者を怒らせてしまう可能性があります。

保険会社との関係でも、事故後速やかに連絡をしないと、なぜ連絡が遅れたのかと疑念を抱かれ、保険金の支払いをスムーズに受けられなくなるおそれがあります。

保険会社への連絡は、現場での警察官などへの対応が終わった後、できるだけ早く済ませておきましょう。

示談交渉を行う

既にご説明したとおり、人身事故を起こしてしまった場合は、被害者と示談することがとても大切です。

ご自身で示談交渉を進めることもできますが、当事者同士で話をしていると、

- 過失割合の認定方法、損害賠償の計算方法、相場などが詳しくわからず、折り合いがつけられない

- 当事者同士で感情的な言葉の応酬になる

など、示談交渉がスムーズに進まなくなるリスクが高いです。

示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼して交渉してもらうか、任意保険に加入している場合は保険会社に代行してもらうことをお勧めします。

刑事事件での示談については、以下のページでも解説しています。

自分もケガをしたかもしれない場合は病院を受診する

交通事故の加害者になってしまった場合も、ケガをすることはあります。

ケガをしていれば、加害者であっても、被害者に対して治療費などの一部を請求することができます。

ところが、交通事故でケガをした場合、ショックを受けていたり興奮していたりすることもあり、事故直後にはあまり痛みを感じない場合もあります。

そのときに、「大したケガではないから」と病院を受診しないでいると、日にちが経ってから痛みが増してきてしまうこともあります。

しかし、痛みが出てきたときになって初めて受診をしたのでは、「事故から受診までの間に日にちが経ちすぎていて、事故でケガをしたのかそれ以外の原因でケガをしたのかわからない」と言われ、示談交渉が難航してしまう可能性があります。

少しでも身体に違和感がある場合は、事故後なるべく早く、遅くとも2~3日以内には、病院を受診し、必要な検査を受けるようにしましょう。

ケガについての損害賠償を請求する際のポイントについては、以下のページをご覧ください。

交通事故に強い弁護士に相談するケース

人身事故の加害者になった場合でも、被害者にも事故に対する過失があり、加害者自身もケガをしている場合には、被害者に対して賠償金を請求することができます。

交通事故の損害賠償を請求する場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に強い弁護士に相談・依頼するメリットとしては、次のようなものがあります。

- 賠償金を請求する側に最も有利な弁護士基準に沿って損害賠償額を算定できる

- 被害者や被害者側の保険会社との交渉窓口になってもらえる

- 過失割合についても、証拠を集め、依頼者の言い分を主張してくれる

- 疑問点、不安な点などについて気軽に相談できる

なお、過失割合が10対0で被害者には過失がない場合は、被害者に対する損害賠償請求はできません。

その場合は、刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者への損害賠償に関する示談交渉などを依頼することをお勧めします。

交通事故に強い弁護士に相談、依頼すれば、被害者との示談交渉を進めてくれる、不起訴となるよう活動してくれるなどのメリットがあります。

交通事故について弁護士に相談することのメリットについては、以下のページもご参照ください。

軽い人身事故と罰金の知恵袋的Q&A

軽い事故の人身扱いを避けるための方法はあるの?

人身事故と扱われるのを避けようとして、被害者に、「警察に届けないでくれ」「ケガをしたとは言わないでくれ」などと頼んでしまう方もおられるようです。

人身事故と扱われるのを避けようとして、被害者に、「警察に届けないでくれ」「ケガをしたとは言わないでくれ」などと頼んでしまう方もおられるようです。しかし、そうして警察に届け出をしないことは、道路交通法72条1項後段に違反し、刑事罰の対象ともなる行為です(道路交通法119条1項十七号)。

その上、警察に届け出をしないと、交通事故証明書を入手することができなくなります。

したがって、警察への届出は必ずするようにしましょう。

もっとも、人身事故となるのは、診断書を警察に提出した場合ですから、ケガをした被害者が診断書を警察に提出しなければ、物件事故として処理され、刑事責任、行政責任は生じません。

ただし、被害者に診断書を出さないよう強く働きかけるなど、迷惑行為をすれば余計に被害感情が強くなりますので避けるべきです。

人身事故の罰金はいつまでに支払わなければならないの?

人身事故の罰金は、検察庁から送られてくる「納付書(納付通知書)」に記載された期限までに支払う必要があります。

人身事故の罰金は、検察庁から送られてくる「納付書(納付通知書)」に記載された期限までに支払う必要があります。納付書は、罰金刑が確定してから(=略式命令の告知を受けてから、又は、判決が言い渡されてから14日経過してから)送られてきます。

納付期限は、納付書が送られてから10日程度とされていることが多いので、罰金刑の判決を受け、控訴などをする予定がない場合は、早めに納付するお金の用意を始めた方がよいでしょう。

まとめ

今回は、軽い人身事故を含む交通事故の罰金や罰則、不起訴処分になる場合などについてご紹介しました。

人身事故となると、軽い事故であっても、起訴され罰金刑などを科される可能性があります。

罰金刑を科されないためには、不起訴処分を得るために、示談を成立させる、刑事弁護に強い弁護士に対応を依頼するなどの対策をとっていくことが重要です。

また、事故で自分もケガをしており、相手にも過失があったという場合には、加害者であっても、相手に対して損害賠償を請求することが可能です。

交通事故の損害賠償については、弁護士に依頼して請求することにより、増額を勝ち取ることが期待できます。

当事務所でも、交通事故の損害賠償に関する対応を行っている交通事故チーム、刑事事件に対応する刑事弁護チームを設け、交通事故の当事者となってしまった方からのご相談に幅広く対応しています。

電話やオンラインでのご相談もお受けしております。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。