人身事故の罰金とは?違反点数や免停も解説

人身事故の罰金とは、自動車などを運転していて交通事故を起こし、被害者にケガをさせてしまった場合に科される罰金刑のことです。

人身事故の罰金とは、自動車などを運転していて交通事故を起こし、被害者にケガをさせてしまった場合に科される罰金刑のことです。

人身事故の罰金は、原則として、1万円以上100万円以下の範囲で決められます。

具体的な金額がどの程度になるかは事案によって様々であり、被害者のケガの程度、加害者と被害者の双方の過失の程度などを考慮して決められていきます。

人身事故を起こした場合には、罰金を科せられるほかにも、禁固刑・懲役刑を科される、運免許の停止・取消しの処分が行われる、損害賠償責任を追及されるといったリスクも生じてきます。

今回の記事では、人身事故を起こした場合の罰金額や運転免許に付けられる点数、人身事故を起こした場合に生じる責任やリスク、人身事故を起こしてしまった場合の対処法などについて解説していきます。

※なお、2025年6月1日以降は、「懲役刑」「禁錮刑」は1本化され「拘禁刑」という名称になります。

目次

人身事故の罰金と点数

人身事故を起こすと、懲役刑・禁固刑又は罰金刑を科される可能性があります。

さらに、人身事故では、運転免許の点数も付けられてしまいます。

どのような刑罰を科されるかは、被害者のケガの程度と関係してきます。

運転免許の点数も、被害者のケガの程度と加害者の過失の程度によって決まります。

被害者のケガの程度と一般的な量刑の相場・運転免許の点数の関係は、次の表のとおりです。

| 被害者のケガの程度 | 専ら加害者の不注意による事故 違反点数 |

左以外の場合 違反点数 |

量刑の相場 |

|---|---|---|---|

| 死亡 | 20点 | 13点 | 懲役7年以下 または 罰金50万円~100万円 |

| 後遺障害が残る重傷 | 13点 | 9点 | 懲役5年以下 または 罰金30万円~50万円 |

| 治療3か月以上の重傷 | 13点 | 9点 | 懲役3年以下 または 罰金30万円~50万円 |

| 治療30日以上~3か月未満の傷害 | 9点 | 6点 | 加害者にもっぱら過失がある場合:罰金30万円~50万円 被害者にも過失がある場合:罰金20万円~50万円 |

| 治療15日以上~30日未満の傷害 | 6点 | 4点 | 罰金15万円~30万円 |

| 治療15日未満の軽傷 | 3点 | 2点 | 罰金10万円~20万円 |

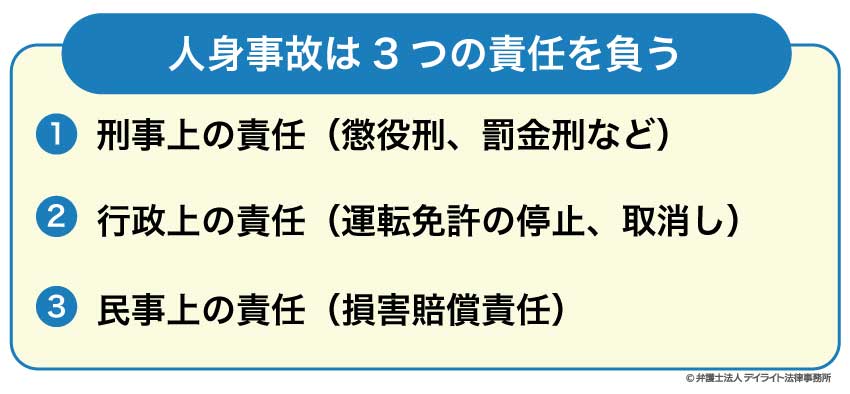

人身事故は3つの責任を負う

人身事故を起こした場合、加害者は、以下の3つの法的責任を負います。

それぞれの法的責任について、解説していきます。

①人身事故の刑事責任

人身事故を起こした場合、原則として、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)が成立します。

過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁固、又は100万円以下の罰金です。

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | e-Gov 法令検索

刑法上、懲役刑・禁固刑の最短の期間は1か月、罰金の最低金額は1万円となっています。

つまり、人身事故を起こしたことによる刑罰は、懲役又は禁固1か月~7年、罰金1万円~100万円となっており、幅が広いものとなります。

そのため、個別の事故ごとに、

- 被害者のケガの程度

- 事故態様

- 加害者と被害者の過失の程度

- 加害者の前科・交通違反歴

- 示談の有無

- 被害者の処罰感情の有無・程度

などが考慮されて、それぞれの事案での量刑が決められます。

これらの中でも、被害者がどの程度のケガをしたかは、重視される要素の一つとなっています。

怪我の程度に応じた罰金・懲役等の一覧表

人身事故の懲役刑・禁固刑・罰金刑の量刑の目安は、被害者のケガの程度によって大まかに枠づけられます。

被害者のケガの程度に応じた量刑の目安は、以下の表のとおりです。

| 被害者のケガの程度 | 量刑の目安 |

|---|---|

| 死亡 | 懲役7年以下 または 罰金(50万円~100万円) |

| 後遺障害が残る重傷 | 懲役5年以下 または 罰金(30万円~50万円) |

| 治療3か月以上の重傷 | 懲役3年以下 または 罰金(30万円~50万円) |

| 治療期間30日以上3か月未満の傷害 | 加害者にもっぱら過失がある場合:罰金30万円~50万円 被害者にも過失がある場合:罰金20万円~50万円 |

| 治療期間15日以上30日未満の傷害 | 罰金15万円~30万円 |

| 治療期間15日未満の軽傷 | 罰金10万円~20万円 |

死亡事故の罰金の相場については、以下のページもご覧ください。

人身事故で罰金なしのケース

人身事故を起こしたけれども罰金なしとなるケースは、以下の3つのうちのいずれかです。

- ① 禁固刑又は懲役刑を科された

- ② 裁判で無罪になった

- ③ 不起訴になった

過失運転致死傷罪では、①禁固刑か懲役刑を科す場合に罰金刑を同時に科すことはできません。

そのため、人身事故で禁固刑又は懲役刑を科された場合(執行猶予が付く場合を含む)には、罰金刑は科されないこととなります。

- ② 裁判で無罪になった場合は、何ら刑罰を科されるいわれはなく、当然罰金刑も課されません。

- ③ 不起訴になれば、刑罰自体科されることがないので、罰金刑にもなりません。

不起訴になる可能性が比較的高いのは、以下のようなケースです。

- 加害者が無過失である

- 加害者の過失を立証するのが困難である

- 加害者の過失が軽い

- 被害者のケガの程度が軽い

- ひき逃げをしていない

- 同種の前科・交通違反歴がない、少ない、古い

- 被害者との間で示談ができている

- 被害者が処罰を望んでいない

人身事故を起こしてしまった場合も、不起訴処分となることができれば、裁判も開かれませんし、前科がつくこともなく、大変有利です。

不起訴処分としてもらうためには、被害者との示談ができること、被害者の処罰感情を和らげることが大切になります。

被害者とスムーズに示談をし、処罰を望まないとの意見を出してもらうためには、きちんと被害者に謝罪をし、誠実に示談交渉に臨むことが重要です。

不起訴処分に関する説明、不起訴となるためにするべきことについては、以下のページでも解説しています。

②人身事故の行政上の責任

人身事故を起こしてしまうと、運転免許の点数として、以下の点数の合計点が付けられます。

- 交通違反(安全配慮義務違反など)の点数(基礎点数)

- 特定違反行為の基礎点数(危険運転致死傷罪に当たる行為、ひき逃げなどがあった場合)

- 交通事故の点数(付加点数)

ここでは、これらのうち、特定違反行為の基礎点数と交通事故の点数について解説します。

怪我の程度に応じた違反点数

交通事故の点数(付加点数)は、

- 被害者のケガの程度

- 専ら加害者の不注意で事故が起こったかどうか

によって決まります。

交通事故の付加点数と被害者のケガの程度の関係を表にすると、以下のようになります(道路交通法施行令別表第2の3)。

| 被害者のケガの程度 | 専ら加害者の不注意による事故の場合 | 左以外の場合 |

|---|---|---|

| 死亡 | 20点 | 13点 |

| 治療期間が3か月以上又は後遺障害が残った | 13点 | 9点 |

| 治療期間が30日以上3か月未満 | 9点 | 6点 |

| 治療期間が15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |

| 治療期間が15日未満 | 3点 | 2点 |

交通違反の点数(基礎点数)は、交通違反に対して付けられます。

各違反行為の点数は、一つ一つの違反行為について決められています(道路交通法施行令別表第2の1)。

- 酒酔い運転 35点

- 酒気帯び運転(0・25以上)25点 (0.25未満)13点

- 50km以上の速度超過 12点

- 20km以上25km未満の速度超過 2点

- 安全運転義務違反 2点

- 信号無視 2点

- 徐行場所違反 2点

*酒気帯びの状態で違反行為を行った場合は、さらに高い点数が付けられます。

特定違反行為の基礎点数は、危険運転致死傷罪に当たる行為又はひき逃げがあった場合などに付けられます。

詳細は、以下の表のとおりです(道路交通法施行令別表第2の2)。

| 違反内容 | 違反点数 |

|---|---|

| 危険運転致死等 | 62点 |

| 危険運転致傷等(被害者の治療期間3か月以上又は後遺障害) | 55点 |

| 危険運転致傷等(治療期間30日以上) | 51点 |

| 危険運転致傷等(治療期間15日以上) | 48点 |

| 危険運転致傷等(治療期間15日未満) | 45点 |

| 酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 |

免停の期間について

運転免許の点数が一定以上に累積した場合、運転免許の停止(免停)の処分を受けます。

免停の期間については、点数と、過去3年間に行政処分を受けた回数によって、次のような基準が設けられています。

| 行政処分歴 | 免停30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0回 | 6~8点 | 9~11点 | 12~14点 | |||

| 1回 | 4~5点 | 6~7点 | 8~9点 | |||

| 2回 | 2点 | 3点 | 4点 | |||

| 3回 | 2点 | 3点 | ||||

| 4回以上 | 2点 | 3点 |

上の表からも分かる通り、行政処分歴が多くなると、累積した点数が低くても免停処分を科されるようになります。

また、累積した点数が同じでも、行政処分歴が少ない場合よりも多い場合の方が、免停の期間が長くなります。

免停の処分を受けた場合、免停の講習を受ければ、免停の期間を短縮することができます。

免停期間が30日の場合であれば、講習後の試験の成績や受講態度によっては、免停期間を1日まで短縮することが可能です。

免許取り消しについて

運転免許の点数が多くなると、運転免許を取り消されることもあります。

運転免許の取り消しについての点数の基準は、以下のようになっています。

| 行政処分歴 | 免取1年 (3年) |

免取2年 (4年) |

免取3年 (5年) |

免取4年 (5年) |

免取5年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 0回 | 15~24 | 25~34 | 35~39 | 40~44 | 45以上 |

| 1回 | 10~19 | 20~29 | 30~34 | 35~39 | 40以上 |

| 2回 | 5~14 | 15~24 | 25~29 | 30~34 | 35以上 |

| 3回以上 | 4~9 | 10~19 | 20~24 | 25~29 | 30以上 |

*カッコ内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数

特定違反行為(運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反(ひき逃げ))があった場合、運転免許の点数が35点以上となると、点数に応じて免取期間が3~10年となることもあります。

詳細は以下のとおりです。

| 行政処分歴 | 免取3年 (5年) |

免取4年 (6年) |

免取5年 (7年) |

免取6年 (8年) |

免取7年 (9年) |

免取8年 (10年) |

免取9年 (10年) |

免取10年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0回 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70以上 |

| 1回 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65以上 | |

| 2回 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60以上 | ||

| 3回以上 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55以上 |

参考:行政処分基準点数|警視庁

点数はいつリセットされる?

違反行為や人身事故を起こした際に付けられた運転免許の点数は、違反をしてから3年経つとリセットされます。

たとえば、2020年5月1日に交通違反で3点付けられ、その後、2023年6月1日に交通事故で合計8点を付けられたとします。

この場合、行政処分を決める際には、2020年の違反での3点は加算されず、2023年の事故での8点のみが用いられます。

ほかにも、無事故・無違反で一定期間が過ぎた場合については、次のような優遇措置があります(道路交通法施行規則第33条の2第3項)。

- 1年間、無事故・無違反の場合は、以前の違反の点数は累積されない。

- 2年間、無事故・無違反・無処分だった方が3点以下の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反だった場合は、その点数は累積されない。

- 免取、免停等の処分が行われ、定められた期間内に違反行為がなかった場合、処分前の違反行為の点数は累積されない。

など

参考:点数計算の優遇|警視庁

また、3点以下の軽微な行為によって累積点数が6点になった場合には、違反者講習を受けることで、それ以前に付けられた点数を以後は累積されないようにすることもできます(ただし、過去3年以内に違反者講習や行政処分等の対象となったことがある場合は、違反者講習は受けられません。)。

違反者講習を受講すると、それまでに累積された点数による免停処分も受けずに済ませることができます。

参考:違反者講習|警視庁

③人身事故の民事上の責任

人身事故を起こした場合に負うことになる民事上の責任は、損害賠償責任になります。

損害賠償では、交通事故によって発生した損害を、金銭で償うことになります。

損害賠償の対象となるのは、以下のようなものです。

- 治療費

- 慰謝料

- 休業損害(人身事故によるケガの療養のために仕事を休まざるを得なくなったことによる減収)

- 逸失利益(人身事故で死亡した又は後遺障害が残った場合に、事故がなければ得られていたであろう収入)

- 車両修理費

- 葬儀費用 など

交通事故での損害賠償については、以下のページでも詳しく解説しています。

人身事故の加害者のリスク

人身事故の加害者になってしまった場合、次のようなリスクが発生します。

- 損害賠償を支払わなければならなくなる

- 運転免許の停止、取消しの処分を科される可能性がある

- 逮捕・勾留される場合がある

- 懲役刑、禁固刑又は罰金刑に処せられるおそれがある

こうしたリスクに対応するためには、刑事弁護に力を入れている弁護士に早めに相談することが大切です。

なお、加害者にも損害が生じており、被害者にも事故について過失があった場合には、加害者であっても、被害者に対して損害賠償を請求することができます。

被害者に対して損害賠償を請求することができる場合には、交通事故に強い弁護士に相談するようにしましょう。

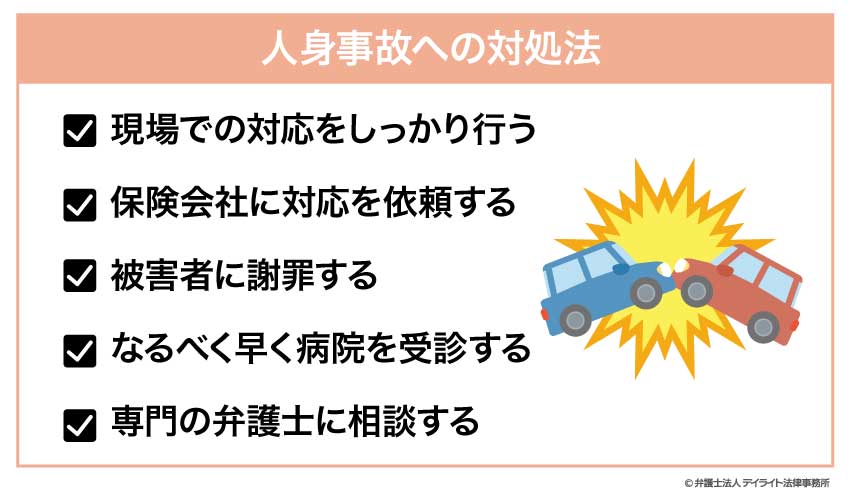

人身事故への対処法

現場での対応をしっかり行う

人身事故を起こしてしまった場合は、まずは現場にとどまり、被害者の救護、警察への通報を行うことがとても重要です。

これらの対応をせずに現場から離れてしまうと、ひき逃げとなり、

- 損害賠償額(慰謝料)が増額される

- 運転免許に付けられる点数が大幅に上がる

- 刑罰が重くなる可能性がある

- 逮捕・勾留される可能性が高まる

というように、通常より重い責任を問われることになります。

人身事故を起こしてしまうと、加害者も大きく動揺してしまいますが、現場できちんと対応することがとても重要になりますので、逃げだすことなく、まずは警察への報告と被害者の救護を確実に行いましょう。

保険会社に対応を依頼する

現場での対応を終えたら、自分が加入している任意保険会社になるべく早く連絡し、被害者への対応を依頼しましょう。

交通事故の加害者になってしまった場合、損害賠償について被害者と話し合う(示談交渉をする)必要があります。

こうした示談交渉は、加害者になってしまった場合、加入している任意保険会社が代行してくれます(示談代行サービス)。

被害者も加害者の保険会社からの連絡を待っていますので、現場対応が終わったらすぐにでも保険会社に連絡し、被害者への対応を依頼するようにしましょう。

被害者に謝罪する

人身事故を起こしてしまった場合は、被害者に誠心誠意謝罪することが大切です。

保険会社の中には、被害者と加害者が直接接触することでトラブルが生じることをおそれ、直接の謝罪はしないようにと言っているところもあるようですが、やはり謝罪は自ら行うべきです。

加害者自ら謝罪をすることで、被害者の気持ちも和らいでくる場合があります。

謝罪をしないままでいると、被害者が態度を硬化させ、示談交渉が上手く進まなくなる、「厳しく処罰してほしいと」の意見を検察官に伝えられてしまう、といったことにもなりかねません。

謝罪の方法としては、現場で謝罪する、入院している病院にお見舞いに行く、電話で謝罪をするなど様々な方法がありますので、状況に合ったやり方で、謝罪をするようにしましょう。

なるべく早く病院を受診する

交通事故でケガをした可能性がある場合は、遅くとも2~3日のうちには病院を受診し、ひととおり検査を受けることが大切です。

受診が遅れると、ケガがあったことが分かったとしても、そのケガが本当に交通事故によるものか(因果関係があるか)が疑われ、示談交渉が難航したり、最悪の場合、適切な損害賠償を受けること自体ができなくなったりします。

加害者であっても、ケガをした可能性がある場合は、小さいケガだと思われても、上でご説明したのと同様に、なるべく早く受診しましょう。

交通事故では被害者にも一定の過失がある場合が多いので、加害者から被害者にも損害賠償を請求できるケースが多くあります。

その場合にも、受診が遅れていると、損害賠償請求の際に支障が生じてしまいます。

交通事故でケガをした場合に受診すべき病院については、以下のページをご覧ください。

専門の弁護士に相談する

交通事故に強い弁護士に相談するケース

加害者自身にも損害が生じている場合には、加害者からも被害者に対して損害賠償を請求することができます(ただし、過失割合が10対0で、被害者には過失がない場合を除きます。)。

中でも、加害者自身もケガをしている場合には、適正な額の損害賠償を得ることがより重要になりますので、早いうちから、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に強い弁護士に相談・依頼すれば、

- 賠償金が最も高額になる弁護士基準を用いて損害賠償額を算定することができる

- 損害賠償額の相場を教えてくれる

- 相手方や保険会社との交渉窓口になってもらえる

- 過失割合が適正なものとなるよう資料を揃えて交渉してくれる

- 分からないことや不安なことについて気軽に相談できる

などのメリットがあります。

交通事故について弁護士に相談するメリット、交通事故に強い弁護士の選び方については、以下のページをご参照ください。

刑事事件に強い弁護士に相談するケース

人身事故を起こしてしまうと、警察の捜査が行われます。

そうすると、

- 警察の捜査はどのように進むのだろうか

- 逮捕されてしまうのか

- 罰金額はどの程度になるのか

- 不起訴となるためにはどうすればよいのか

- 家族や職場に知られずに済ませられないか

- 警察官・検察官は自分の言い分は聞いてくれているのだろうか

- 警察官や検察官が高圧的に感じる

- 警察官・検察官が相手の言い分ばかり聞いている気がする

など、様々な不安や不満が出てくると思います。

そのような場合には、刑事弁護に強い弁護士に相談することをお勧めします。

刑事弁護に強い弁護士に相談・依頼すれば、次のようなメリットがあります。

- 今後の捜査の流れを説明してくれる

- 警察官や検察官に対してどのように対応すれば良いのかアドバイスしてくれる

- 逮捕されるかの見通し、量刑の見通しについてアドバイスしてくれる

- 不起訴処分となることを目指して活動してくれる

- 職場や家族に知られずに済むようにサポートしてくれる

- 家族のサポートをしてくれる

- 不適切な捜査があれば抗議してくれる

刑事事件について弁護士に依頼することのメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。

人身事故と罰金のよくあるQ&A

信号無視をして人身事故を起こしたときの罰金はいくら?

信号無視をして人身事故を起こした場合の罰金額は、被害者のケガの程度によって以下のように変わります。

信号無視をして人身事故を起こした場合の罰金額は、被害者のケガの程度によって以下のように変わります。信号無視をして人身事故を起こした場合、加害者にもっぱら過失があるものとされ、加害者の責任が重くなりますので、以下の罰金額の幅の中でも高めの額の罰金を科される可能性があります。

- 被害者が死亡した場合 罰金50万円~100万円

- 被害者に後遺障害が残った場合 罰金30万円~50万円

- 被害者のケガの治療期間が3か月以上の場合 加害者にもっぱら過失があるため、罰金30万円~50万円

- 被害者のケガの治療期間が30日以上3か月未満の場合 罰金30万円~50万円

- 被害者のケガの治療期間が15日以上30日未満の場合 罰金15万円~30万円

- 被害者のケガの治療期間が15日未満の場合 罰金10万円~20万円

人身事故の罰金の通知はいつ来る?

人身事故で罰金刑に科される場合、略式手続で罰金額が決められることが多いです。

人身事故で罰金刑に科される場合、略式手続で罰金額が決められることが多いです。略式手続の場合、加害者が裁判所に行かなくても罰金額が決められ、通知されます。

罰金の通知が来るまでの期間には、地域や事案の複雑さによっても違いがあり、数か月程度かかることもあるようです。

罰金に不服があるようであれば、通知が来てから14日以内であれば、正式裁判を請求することができます。

この期間を経過すると、罰金刑が確定しますので、罰金の納付書が送られてきます。

罰金は、この納付書に記載されている期限までに支払います(支払い期間は10日程度とされていることが多いです。)。

人身事故の罰金で保険にも影響しますか?

人身事故で罰金刑になったからといって、ただちに保険料に影響することはありません。

人身事故で罰金刑になったからといって、ただちに保険料に影響することはありません。ただ、人身事故による損害賠償の支払いのために保険を使った場合には、等級に影響が出ますので、事故の翌年度から保険料が高くなってしまいます。

また、自動車保険(任意保険)では、ゴールド免許割引(ゴールド免許の場合に保険料が割り引かれる制度)が設けられていることが多くあります。

人身事故を起こした場合、次の運転免許の更新時にはゴールド免許ではなくなってしまいますので、このゴールド免許割引が受けられなくなります。

そうすると、それまでゴールド免許割引を受けていた方は、保険料が上がってしまいます。

人身事故を起こすとゴールド免許はどうなる?

人身事故を起こした場合、その後の更新でゴールド免許ではなくなってしまいます。

人身事故を起こした場合、その後の更新でゴールド免許ではなくなってしまいます。危険運転致死傷罪を犯したなど一定の場合を除き、事故から5年の間無事故・無違反でいることができれば、事故から5年経過した後の更新からゴールド免許に戻ります。

軽い人身事故の場合の罰金や罰則はどうなっている?

軽い人身事故(被害者のケガの治療期間が15日未満)の場合、罰金10万円~20万円程度となることが多いようです。

軽い人身事故(被害者のケガの治療期間が15日未満)の場合、罰金10万円~20万円程度となることが多いようです。軽い人身事故では、ひき逃げをしていない、被害者との示談ができている、被害者も処罰を望んでいないなどの事情が認められれば、不起訴となることも少なくありません。

軽い人身事故であっても、人身事故を起こしてしまった場合には、できるだけ刑事処分を軽くするためにも、なるべく早く刑事弁護に強い弁護士に相談し、サポートしてもらうことをお勧めします。

まとめ

今回の記事では、人身事故を起こした場合に科される罰金や付けられる運転免許の点数、人身事故を起こすことにより生じるリスクや責任などについて解説しました。

人身事故を起こしてしまうと、罰金を科されるおそれがあるだけでなく、懲役刑や禁固刑を科される、運転免許の停止・取消しの処分が行われる、損害賠償責任を追及されるといったリスクが生じてきます。

これらのリスクに適切に対応するには、刑事弁護に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

また、被害者にも過失があり、加害者も事故によってケガをしているという場合には、加害者から被害者に損害賠償を請求することができますので、交通事故に強い弁護士に相談し、早いうちからサポートを受けることをお勧めします。

当事務所では、交通事故の損害賠償に関する対応を行っている交通事故チーム、刑事事件に対応する刑事弁護チームを設け、交通事故の当事者となってしまった方からのご相談に幅広く対応しています。

電話やオンラインでのご相談もお受けしております。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。