人身事故で免停・免取になるケース・ならないケース

人身事故を起こすと、場合によっては免許停止(免停)・免許取消し(免取)になります。

免停や免取になるかどうかは、

- 事故の際の違反行為の内容

- 被害者のケガの程度

- 事故がもっぱら加害者の過失によるものかどうか

- 加害者の過去3年間の行政処分歴

- 事故までに累積した免許の点数

によって変わります。

今回の記事では、人身事故で免停や免取となるケース・ならないケース、免停・免取となる場合の流れ、免停・免取のほかに加害者に課せられる責任、免停・免取となった場合の対処法などについて解説していきます。

目次

人身事故で免許停止や免許取消しになるケース

人身事故を起こした場合、次のケースなどでは、免許停止又は免許取消しとなります。

- 専ら加害者の不注意による事故で、被害者のケガの治療期間が15日以上30日未満

- 被害者のケガの治療期間が30日以上

- 危険運転致死傷罪が成立する

- ひき逃げ(救護義務違反)をした

- 故意に事故を起こした(運転傷害等)

- 事故以前に免許の点数が累積しており、今回の人身事故での点数と合わせると処分基準に該当する

これらのケースでは、免許の点数が一定以上累積するため、免許停止以上の処分が行われる基準を満たしてしまうのです。

免許停止・取消しの基準

道路交通法に違反したり交通事故を起こしたりすると、運転免許の点数が付けられます。

免許停止や免許取消しは、この点数が一定以上に累積した場合に行われます。

人身事故の場合、累積した点数がいくらになるか、免許停止・取消しが行われるかどうかは、

- 事故時の違反行為の内容

- 被害者のケガの治療期間

- 事故がもっぱら加害者の過失によるものか否か

- 加害者の過去3年間の行政処分歴

- 事故までに累積した加害者の免許の点数

によって変わります。

何点となれば免停・免取となるかの詳細は、人身事故で免停・免取となる?早見表で解説でご紹介します。

人身事故で免許停止や免許取消しにならないケース

人身事故であっても、加害者の過去3年間の行政処分歴が0回で、被害者のケガの治療期間が15日未満であった場合は、免許の停止、取消しは行われません。

ただ、この場合でも、

- ひき逃げ(救護義務違反)、飲酒運転など、点数の高い違反行為がある場合

- 危険運転致死傷罪が成立する場合

- 故意に事故を起こした場合(運転傷害等)

- この事故以前に付けられた免許の点数が累積している場合

などには、免許の停止、取消しの対象となります。

人身事故で免停・免取となる?早見表で解説

人身事故での点数

人身事故を起こした場合、次の2種類の点数が付けられます。

- 交通違反の点数(基礎点数)

- 交通事故の点数(付加点数)

それぞれの点数について、簡単に解説します。

交通違反の点数とは?

交通違反の点数(基礎点数)とは、交通違反に対して付けられる点数です。

一つ一つの違反行為に対して、それぞれ基礎点数が決められています(道路交通法施行令別表第2の1)。

例

- 酒酔い運転 35点

- 酒気帯び運転(0・25以上)25点 (0.25未満)13点

- 50km以上の速度超過 12点

- 無車検運行・無保険運行 6点

- 安全運転義務違反 2点

- 徐行場所違反 2点

- 安全不確認ドア解放等 1点

*酒気帯びの状態で違反行為を行った場合は、さらに高い点数が付けられます。

ほかにも、危険運転致死傷罪に当たる行為又はひき逃げがあった場合などには、特定違反行為とされ、以下の基礎点数が付けられます(道路交通法施行令別表第2の2)。

| 危険運転致死等 | 62点 |

| 危険運転致傷等(被害者の治療期間3か月以上又は後遺障害) | 55点 |

| 危険運転致傷等(治療期間30日以上) | 51点 |

| 危険運転致傷等(治療期間15日以上) | 48点 |

| 危険運転致傷等(治療期間15日未満) | 45点 |

| 酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反(ひき逃げ) | 35点 |

*「危険運転致死等」「危険運転致傷等」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条から4条までの罪に当たる行為をいいます。

交通事故の点数(付加点数)とは

交通事故の点数(付加点数)は、交通事故を起こした場合に、基礎点数に上乗せして付けられる点数になります。

交通事故の付加点数は、以下のようになっています(道路交通法施行令別表第2の3)。

| 専ら加害者の不注意による事故の場合 | 左以外の場合 | |

|---|---|---|

| 被害者が死亡した事故 | 20点 | 13点 |

| 被害者の治療期間が3か月以上又は後遺障害が残った事故 | 13点 | 9点 |

| 被害者の治療期間が30日以上3か月未満の事故 | 9点 | 6点 |

| 被害者の治療期間が15日以上30日未満の事故 | 6点 | 4点 |

| 被害者の治療期間が15日未満の事故 | 3点 | 2点 |

人身事故の場合の点数の計算例

実際に、人身事故が起きた場合の点数を計算してみます。

安全運転義務違反2点 + 交通事故の付加点数6点 = 8点

一時停止違反2点 + 交通事故の付加点数9点 = 11点

参考:点数計算の原則 警視庁

安全運転義務違反2点 + 救護義務違反の基礎点数35点 + 交通事故の付加点数13点 = 50点

参考:交通事故の付加点数 警視庁

参考:交通違反の点数一覧表 警視庁

参考:点数計算の原則 警視庁

免許の点数はいつまで残る?

免許の点数は、原則としては、最後の交通違反等の日から過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされています。

そのため、違反をしてから3年経つと、3年以上前の違反による点数は計算に入れられないことになります。

さらに、無事故・無違反で一定期間が過ぎた場合には、次のような優遇措置があります(道路交通法施行規則第33条の2第3項)。

- 1年間、無事故・無違反の場合

免許停止期間や免許が失効している期間を除いた運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間に1年以上あり、その間無事故・無違反・無処分の場合は、以前の違反の点数は累積されない。 - 2年間、無事故・無違反の場合

2年間無事故・無違反・無処分で、3点以下の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反だった場合は、その点数は累積されない。 - 免取、免停等の期間中に違反行為がなかった場合

免取、免停又は運転禁止の処分が行われ、定められた期間内に違反がなかった場合、処分前の違反行為の点数は、累積されない。 - 免許の拒否の基準に該当し、一定期間違反行為がなかった場合

違反行為に係る累積点数が免許の拒否の基準(道路交通法施行令別表第三の第五欄又は第六欄)に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ違反行為をした後それぞれ2年又は1年の間に違反行為をしたことがない場合、当該違反行為以前の違反行為は、その後の違反行為に係る点数に累積されない。 - 免許の保留の基準に該当し、一定期間違反行為がなかった場合

違反行為に係る累積点数が免許の保留の基準(道路交通法施行令別表第三の第七欄)に該当したことがあり、当該違反行為をした後6月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合、当該違反行為以前の違反行為は、その後の違反行為に係る点数に累積されない。

参考:点数計算の優遇 警視庁

ほかにも、3点以下の軽微な行為によって累積点数が6点になった場合であれば、違反者講習を受けることによって、それ以前に付けられた点数を以後は累積されなくすることもできます(ただし、過去3年以内に違反者講習や行政処分等の対象となったことがある場合は、違反者講習は受けられません。)。

違反者講習を受けると、それまでに累積された点数による免停処分も受けずに済ませることができます。

参考:違反者講習 警視庁

免停・免取になる点数の早見表

免停・免取の処分は、免許の点数が一定の基準に達すると行われます。

この基準では、過去3年間の行政処分歴が多いほど、低い点数でも重い処分が課せられる仕組みになっています。

以下の表が、免停・免取になる点数の早見表になります。

| 行政処分歴0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 免停30日 | 6~8 | ||||

| 免停60日 | 9~11 | 4~5 | |||

| 免停90日 | 12~14 | 6~7 | 2 | ||

| 免停120日 | 8~9 | 3 | 2 | ||

| 免停150日 | 4 | 3 | 2 | ||

| 免停180日 | 3 | ||||

| 免取1年(3年) | 15~24 | 10~19 | 5~14 | 4~9 | |

| 免取2年(4年) | 25~34 | 20~29 | 15~24 | 10~19 | |

| 免取3年(5年) | 35~39 | 30~34 | 25~29 | 20~24 | |

| 免取4年(5年) | 40~44 | 35~39 | 30~34 | 25~29 | |

| 免取5年 | 45以上 | 40以上 | 35以上 | 30以上 | |

*カッコ内の年数は、免許取消歴当保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数です。

上の表のとおり、行政処分歴がなくても、点数が6点になると免許停止に、15点になると免許取消しになってしまいます。

特定違反行為(運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反(ひき逃げ))があった場合は、以下の表に従った処分が行われます。

| 行政処分歴0回 | 1回 | 2回 | 3回以上 | |

|---|---|---|---|---|

| 免取3年(5年) | 35~39 | |||

| 免取4年(6年) | 40~44 | 35~39 | ||

| 免取5年(7年) | 45~49 | 40~44 | 35~39 | |

| 免取6年(8年) | 50~54 | 45~49 | 40~44 | 35~39 |

| 免取7年(9年) | 55~59 | 50~54 | 45~49 | 40~44 |

| 免取8年(10年) | 60~64 | 55~59 | 50~54 | 45~49 |

| 免取9年(10年) | 65~69 | 60~64 | 55~59 | 50~54 |

| 免取10年 | 70以上 | 65以上 | 60以上 | 55以上 |

参考:行政処分基準点数 警視庁

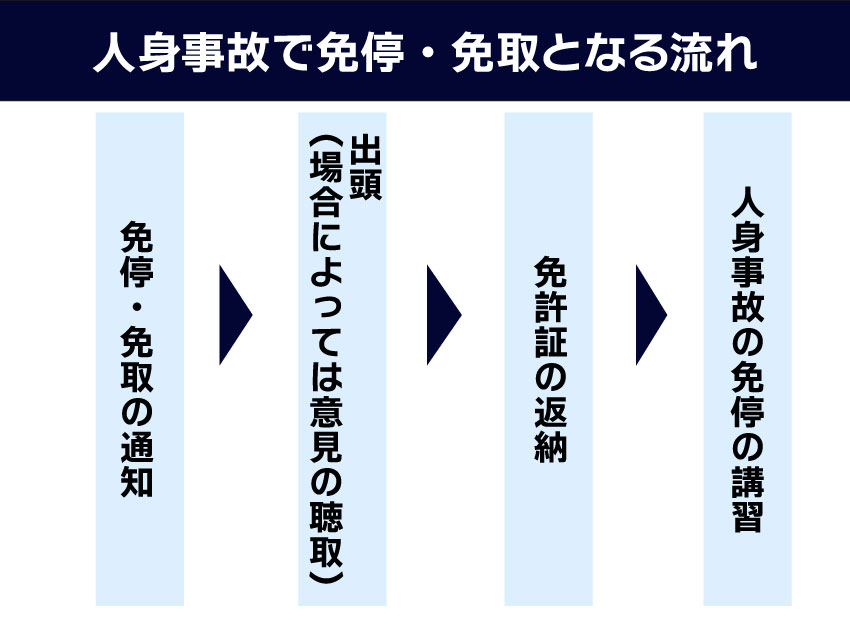

人身事故で免停・免取となる流れ

人身事故での免停・免取は、次のような流れで行われます

免停や免取の通知

人身事故で免停・免取となると、事故後1週間~1か月程度で、自宅に、免停・免取に関する文書が送られてきます。

送られてくる文書は、行われる処分の内容によって違いがあります。

免許取消し又は90日以上の免許停止の場合

免許取消し又は90日以上の免許停止の場合には、意見の聴取書が送られてきます。

意見の聴取書には、出頭するようにとの指示がありますので、指定の日時に、指定された場所に出頭する必要があります。

60日又は30日の免許停止の場合

60日又は30日の免許停止の場合は、出頭通知書が送られてきます。

出頭通知書には、出頭すべき日時と場所が指定されていますので、指示に従って出頭するようにしましょう。

出頭

意見の聴取書又は出頭通知書の指示に従い、指定の日時・場所に出頭します。

正当な理由なく欠席すると、書面のみの審査によって処分が決定されます。

本人が出頭できない場合は、代理人を出席させることもできます。

意見の聴取が行われる場合は、担当者と面談し、免停・免取に対する意見を伝え、自分に有利な証拠を提出する機会があります。

なお、ほとんどの場合、出頭すると、その日のうちに免取・免停の処分が行われます。

そのため、車を運転して出頭場所に行ってしまうと、帰りには車を運転できず(運転すると無免許運転になります)、困ったことになってしまいます。

出頭する際は公共交通機関を利用するなど、帰りに自ら運転しなくても済むようにしましょう。

免許証の返納

免取、免停が決まったら、免許証を返納します。

60日以下の免許停止の場合は、出頭通知書に従って出頭すると、そのまま免許証の返納をすることになります。

90日以上の免許停止又は免許取消しの場合は、意見の聴取などが行われた後、免停等が決定してから、免許証を返納することになります。この場合も、通常は、当日中に免停、免取についての決定が通知されますので、免許証の返納も当日中に行います。

人身事故の免停の講習

免停の場合は、免停の講習を受けることができます。

免停の講習を受けると、講習の最後に行われる試験の成績や受講態度によっては、免許停止の期間が短縮されます。

免停の講習によって短縮される免停の期間は、以下のとおりになります。

- 免停期間が180日の場合:60~80日

- 免停期間が150日の場合:50~70日

- 免停期間が120日の場合:40~60日

- 免停期間が90日の場合:35~45日

- 免停期間が60日の場合:24~30日

- 免停期間が30日の場合:20~29日

免停や免取の期間はいつからいつまで?

免停や免取の期間は、免停・免取の処分が行われてから開始します。

出頭通知書や意見の聴取通知書に従って出頭した場合は、ほとんどの場合その日のうちに処分が行われ、免許証を返納することになりますので、その時から免訂・免取の期間が始まります。

そのため、人身事故を起こして免停・免取となる場合も、事故後すぐに運転できなくなるわけではありません。

出頭する日は、多くの場合、免停・免取の原因となった事故などから数週間~1か月後に指定されますので、その間は運転をすることができます。

出頭しなかった場合は、後日、書面で処分が行われますので、そのときから免停・免取となります。

免停・免取の期間が終わるのは、免停・免取の処分が行われた日から数えて、定められた日数が経過した時となります。

免停の場合、免許停止期間が終わった日の翌日から、警察署や運転免許センターで免許証の返還を受けることができます。

免取の場合は、免取の期間が終わった後、再度免許を取り直す必要があります。

免許を取り直すためには、免許取り消しの期間が満了した後に、取消処分者講習を受ける必要があります。

この講習を受けると、再度免許試験を受けることができるようになります。

人身事故では罰金や民事上の責任の可能性も

免停・免取といった運転免許に関する処分は、人身事故を起こしたことに対する行政上の責任に当たります。

人身事故を起こすと、このほかにも

- 民事上の責任

- 刑事上の責任

も負うことになります。

民事上の責任

人身事故を起こした場合、民事上の責任として、被害者に損害賠償をする義務が生じます。

人身事故の場合に賠償すべきものとしては、次のような費目があります。

- 慰謝料

- 逸失利益(被害者に後遺障害が残った、又は、被害者が死亡した場合)

- 治療費・薬剤費

- 装具代

- 入院雑費

- 通院交通費

- 付添費用

- 介護費用

- 休業損害

- 葬儀費用 など

これらの費用について、それぞれのケースに応じて算出して合算し、損害賠償額を算定していきます。

損害賠償額は、被害者のケガが軽い場合は数十万円~百数十万円程度となることが多いです。

しかし、被害者に後遺障害が残った場合や、死亡事故の場合には、損害賠償額が数百万~1億円超となることもあります。

損害賠償については、以下のページもご参照ください。

刑事上の責任

人身事故の場合、過失運転致死傷罪が成立し、刑事上の責任を問われます。

過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役刑又は禁固刑と100万円以下の罰金となっています。

そのため、人身事故を起こすと、懲役刑・禁固刑を科される、又は罰金の支払いを命じられる可能性があります。

ただ、加害者の過失の程度、被害者のケガの程度、示談の成否などによっては、不起訴となり、刑罰を科せられることなく済まされることもあります。

過失運転致死傷罪の不起訴率については、以下のページをご覧ください。

人身事故の罰金については、以下のページもご参照ください。

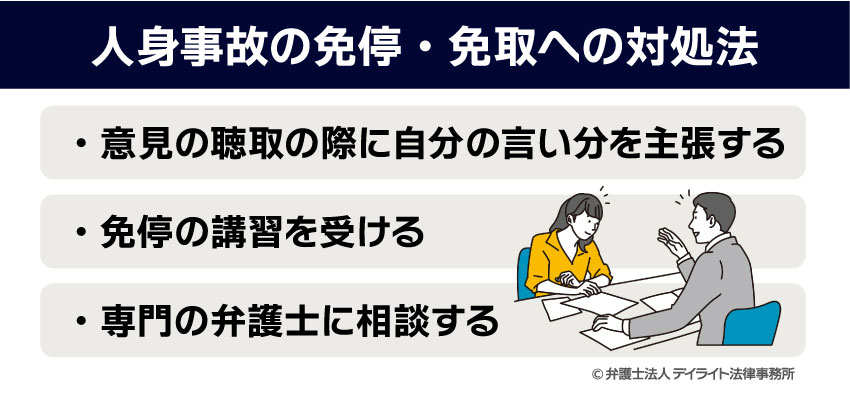

人身事故の免停・免取への対処法

意見の聴取の際に自分の言い分を主張する

90日以上の免許停止又は免許取消しの場合には、意見聴取の手続きが行われます。

免停・免取を回避したい場合は、この意見聴取の場で、自分の言い分を主張し、自分に有利な証拠を提出することができます。

たとえば、次のようなことが考えられます。

- 運転時に飲酒をしていたとして減点されているが、実際に飲酒をしたのは運転よりもかなり前であり、その時の酒が残っていただけで、酔ってはいなかったことを、自分自身の陳述書及び一緒に飲んでいた人、家族などの陳述書を提出して主張する。

- 速度違反で減点されているが、緊急の用事で急いでいたためやむを得なかった、ということを、関係者や自分の陳述書を提出して主張する。

- 車がなければ生活上大変な不利益があるので、処分を軽減してほしい、ということを、自分や職場の関係者、家族の陳述書を提出して主張する。

こうした主張や証拠によって、酌むべき事情があるなどと認められれば、点数や処分が軽減される可能性もあります。

ただ、実際には、免停・免取は点数制度により一定の基準で行われており、こうした主張を認めてもらうことは大変難しいです。

免停・免取の処分を軽減してもらえる可能性については、以下のページもご参照ください。

免停の講習を受ける

免停の場合、上でもご説明したとおり、免停の講習を受ければ、免停期間を短縮することができます。

特に、免停期間が30日の場合は、免停講習を受けることで、免停期間を最短1日に減らすことができます。

免停期間を短くしたい場合は、免停の講習を受けるようにしましょう。

専門の弁護士に相談する

交通事故に強い弁護士に相談するケース

人身事故を起こした加害者自身もケガなどの被害を受けており、事故の相手方にも何らかの過失があった、という場合、加害者であっても、相手方に対して損害賠償を請求することができます(過失割合が10対0で、相手方に過失がない場合は、相手方への損害賠償請求はできません)。

加害者もケガをしたケースで交通事故についての損害賠償を請求できる場合には、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に強い弁護士であれば、相手方に損害賠償を請求する際に、

- 賠償額が最も高額になる弁護士基準で損害賠償を算定し、請求してくれる

- 過失割合についての依頼者側の言い分を、証拠を揃えて主張してくれる

- 相手方の保険会社などとの交渉窓口になってもらえる

- 治療費の打切りについても交渉してくれる

- 疑問や不安などについて相談できる

など、様々なサポートを受けることができます。

交通事故に強い弁護士に相談することのメリットについては、以下のページもご参照ください。

刑事事件に強い弁護士に相談するケース

人身事故となると、過失運転致死傷罪が成立することになりますので、最終的に不起訴になる場合でも、警察による捜査が行われ、取調べも受けることになります。

そうなると、

- 「これからどうなるのか」

- 「逮捕されたり、裁判を受けたりすることになるのか」

- 「もしかすると、罰金を払わなければならなくなったり、刑務所に入れられたりするのではないか」

- 「取調べの後で調書にサインをするように言われたが、拒否すると不利になるのか」

- 「警察は相手の言い分ばかり聞いているように思えるが、自分の言い分についてはしっかりと受け止めてくれているのか」

などと様々な心配や不安が出てくるかと思います。

ほかにも、

- 「取調べ中、警察官が、高圧的な態度で、警察官の言うとおりの供述をするよう迫ってきた」

- 「相手の言うことばかり聞いて、自分の話は聞いてくれない」

など、捜査に納得できないこともあるかもしれません。

そのような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

刑事事件に強い弁護士に相談すれば、警察の捜査にどのように対応したらよいかをアドバイスしてくれますし、今後どのように手続きが進んでいくかの見通しについても説明してくれます。

さらに、刑事弁護を依頼した場合には、

- 被害者との示談交渉を行う

- 起訴や逮捕を回避できるよう活動する

- 不当な捜査が行われている場合は抗議する

といった弁護活動をしてくれます。

刑事事件について弁護士に相談・依頼することのメリットについては、以下のページもご参照ください。

人身事故の免停・免取についてのQ&A

人身事故は必ず免停になりますか?

過去3年間に行政処分(免停・免取など)を受けたことがなければ、被害者の治療期間が15日未満の場合、人身事故を起こしてしまっても免停にはなりません。

過去3年間に行政処分(免停・免取など)を受けたことがなければ、被害者の治療期間が15日未満の場合、人身事故を起こしてしまっても免停にはなりません。ただし、この場合でも、

- 事故時の違反行為の点数が高かった

- 既に他の違反によって点数が累積していた

- ひき逃げをした

- 危険運転致死傷罪が成立する

- 故意に事故を起こしている

といった場合には、免停・免取となります。

人身事故の免停は何日?

人身事故での免停の期間は、30日、60日、90日、120日、150日、180日のいずれかになります。

人身事故での免停の期間は、30日、60日、90日、120日、150日、180日のいずれかになります。何日になるかは、運転免許の点数の合計と過去3年間の行政処分歴によって決まります。

詳しくは、下の警視庁のHPをご参照ください。

参考:行政処分基準点数 警視庁

まとめ

今回の記事では、人身事故での免停、免取について解説しました。

人身事故を起こしてしまうと、免停、免取となるだけではなく、民事責任(損害賠償)や刑事責任を追及されることになります。

こうした事態に適切に対応するためには、交通事故にくわしい弁護士や刑事事件に力を入れている弁護士に相談することが大切です。

当事務所でも、交通事故の損害賠償に関する対応を行っている交通事故チーム、刑事事件に対応する刑事弁護チームの弁護士が、皆様方からのご相談に幅広く対応しています。

電話やオンラインでのご相談もお受けしております。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。