交通事故の加害者はどうなる?その後の人生と対処法

交通事故の加害者になると、法律上、民事責任(損害賠償責任)、刑事責任(懲役刑、罰金刑など)、行政責任(運転免許の取消し、停止)の3種類の責任を負うことになります。

それに、事故の直後には、交通事故の加害者の義務として、事故でケガをした人を救護し、警察に事故について報告するなどの対応をとる必要があります。

自動車を運転していれば、だれでも交通事故の加害者となる可能性があります。

交通事故の加害者となった場合にどうなるか、どうすればよいのかを知っておくことは、万が一加害者となってしまった場合に適切な対応をとるためにも、大切なことになります。

今回の記事では、交通事故の加害者になったときに起こること、加害者のその後の人生、加害者の負う責任、加害者がした方がよいこと、してはいけないこと、加害者から被害者に請求できる内容、加害者になった場合の対処法などについて解説していきます。

目次

交通事故の加害者はどうなる?

自動車を運転していると、十分気を付けていたつもりでも、事故を起こしてしまい、加害者になってしまう可能性があります。

しかし、交通事故の加害者になるとその後どのようなことが起こるかについては、広く知られているとはいえません。

まずは、交通事故の加害者となった場合にどうなるかについて、事故の直後のことから見ていきましょう。

交通事故の直後はどうなる?

交通事故を起こして加害者となってしまった直後は、多くの人はひどく動揺します。

しかし、加害者となってしまったからには、被害を最小限にとどめるためにも、加害者としての義務を果たすことが必要です。

そのためには、まずは次のような対応をとる必要があります(道路交通法72条1項)。

- ケガをした人がいる場合は救護する(危険のないところに避難させる、救急車を呼ぶなど)

- 車を通行の妨げにならないところに移動させる

- 警察に事故の発生日時、場所などについて報告する

これらの義務に違反すると、そのこと自体によって刑事罰を科される可能性があります(道路交通法117条1項、2項、117条の5第1項一号、119条1項十七号)。

特に、ケガをした被害者を救護しないままに現場を逃げ出してしまうと、救護義務違反(いわゆるひき逃げ)になってしまいます。

ひき逃げをしてしまうと、被害者の方は迅速な処置を受けることができなくなり、ケガによる身体への被害が拡大してしまうおそれがあります。

最悪の場合、誰にも発見されることなく、事故現場で亡くなってしまう可能性もあるのです。

このようにして事故による被害結果が拡大してしまうと、道義的責任はもとより、各種の法的責任もより重いものになってしまいます。

たとえば、行政責任の点では、ひき逃げをしたことにより、免許の点数も特別に35点も加算され、それまでに処分歴がなくとも一発で免許取消しになってしまいます。

刑事責任の点でも、ひき逃げをすると、事故を起こした罪とは別に道路交通法違反の罪も成立しますので、刑罰がより重くなるおそれがあります。

しかも、ひき逃げについては、逮捕・勾留される可能性も通常より高くなります。

民事責任の点でも、ひき逃げをすることは慰謝料の増額事由にもなってしまいます。

それに、ひき逃げによって被害者に生じた結果が拡大してしまった場合は、それによって損害賠償額が増額することにもなります。

加害者となってしまった場合は、苦しい気持ちはお察ししますが、現場を逃げ出すようなことはせず、きちんと対応することがとても重要です。

交通事故の加害者が負う法的責任は?

交通事故の加害者は、以下のような法的責任を負います。

- 民事責任(損害賠償義務)

- 刑事責任(罰金刑、懲役刑など)

- 行政責任(運転免許の停止、取消し)

これらの責任の詳しい内容については、交通事故の加害者が負う責任とは?の項で詳しく解説します。

交通事故の加害者のその後の人生

交通事故加害者の精神的ショック

交通事故の加害者、特に人身事故を起こしてしまった加害者は、「人にケガをさせてしまった」ということに、非常に強い精神的ショックを受けます。

特に事故直後は、頭の中が真っ白になるほど動揺する方が多いでしょう。

こうした精神的ショックから脱することができない状態では、被害者への謝罪や示談交渉などに適切に対処することも難しくなります。

交通事故の責任を重く受け止めることも大切ですが、事故後の対応を適切に行うためにも、心と身体を休めることも意識するなど、コンディションを整えていくことも大切です。

交通事故加害者は立ち直れない?

交通事故の加害者となると、大きな精神的ショックのために、「もう立ち直ることはできないのではないか」と思う方もおられるでしょう。

特に、被害者を死なせてしまった、重い後遺障害が残るケガを負わせてしまった、となると、「もう人生が終わった・・・」というように感じられるかもしれません。

また、「逮捕されて、何年も刑務所に行くことになるのではないか」「刑務所に行くようなことになったら、もう立ち直ることはできないのではないか」といったことも、心配になってくるでしょう。

しかし、死亡事故などの重大な事故を起こした場合も、きちんと法的責任を果たして社会復帰をすることは可能です。

確かに重大な交通事故を起こした責任は決して軽いものではありませんが、加害者が立ち直れなくなることで何かが解決するわけでもありません。

むしろ、立ち直って真っ当な生活を営むことも、交通事故を起こしたことへの責任の取り方の一つなのではないでしょうか。

それに、重大な事故を起こした場合でも、執行猶予が付けられることも少なからずあり、必ずしも実刑になるとは限りません。

交通事故の加害者となったからといって、「もう立ち直れない・・・」などと思い込み過ぎず、気持ちを整理しながら、生活を立て直していくことも考えていきましょう。

交通事故の加害者が負う責任とは?

交通事故の加害者が負う責任には、次の3つがあります。

- 民事責任

- 刑事責任

- 行政責任

それぞれについて解説していきます。

民事責任

加害者は、民事上の責任として、被害者に対する損害賠償をする義務があります。

損害賠償では、交通事故によって被害者に生じてしまった損害を金銭的に補償します。

損害賠償には、次のような種類(費目)があります。

- 慰謝料

- 逸失利益

- 治療費、休業損害などの積極損害

交通事故の損害賠償の額は、被害の程度によって大きく変わります。

被害者がケガをしておらず物損のみの場合や被害者のケガが軽い場合は、数十万円~百万円程度で済むこともあります。

しかし、被害者に重い後遺障害が残った、被害者が亡くなってしまったという場合には、1億円を超える損害賠償が必要になることもあります。

このような金額の損害賠償は、個人では払いきれないことが多いでしょう。

そのため、多くの人が任意保険に加入し、万が一事故を起こしてしまった場合の損害賠償を保険金でまかなえるように準備しています。

任意保険のほかにも、自動車を運転する場合に加入を義務付けられる自賠責保険でも、損害賠償の一部をカバーすることができます。

交通事故の場合に使える保険については、以下のページもご参照ください。

損害賠償(示談で解決する場合は示談金)の内容についての詳細は、以下のページをご覧ください。

刑事責任

交通事故で人にケガをさせてしまうと、刑事責任も問われることになります。(なお、物損のみの場合には、事故を故意に起こしたのでない限り、刑事責任は問われません)

交通事故の場合には、次のような罪に問われる可能性があります。

過失運転致死傷罪

交通事故で人にケガをさせた又は死亡させた場合、原則的には、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)第5条)に問われます。

過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役刑若しくは禁固刑、又は100万円以下の罰金となります。

人身事故の場合の罰金については、以下のページもご参照ください。

危険運転致死傷罪

交通事故を起こした際に、アルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態だった、制御困難な高速度で運転していたなどの場合には、危険運転致死傷罪が成立します(自動車運転死傷処罰法2条)。

危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が死亡した場合は1年以上20年以下の懲役刑、被害者がケガをした場合は15年以下の懲役刑となります。

過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪については、以下のページもご参照ください。

行政責任

交通事故を起こした場合、免許の停止、取消しなどの行政上の責任を追及されることもあります。

免許の停止、取消しは、免許の点数が所定の点に達した場合に行われます。

交通事故の加害者になったときの点数

交通事故により引かれる点数は、

- 事故の際の違反行為の内容

- 相手のケガの程度

- 交通事故が専ら加害者側の不注意によって発生したものかどうか

によって変わってきます。

交通事故を起こすと、まずは、基礎点数として、事故時の違反行為の点数(基礎点数)が付けられます(例:安全運転義務違反2点、追越し違反2点など)。

ひき逃げや危険運転致死傷の場合には、さらに特定違反行為の基礎点数(35~62点)が付けられます。

さらに加えて、交通事故の付加点数として、以下の表に従って点数が付けられます。

| 被害者のケガ | 交通事故が専ら加害者側の不注意によって発生したものである場合 | 左以外の場合 |

| 被害者が死亡したもの | 20点 | 13点 |

| 被害者のケガの治療に要する期間が3か月以上又は後遺障害が残るもの | 13点 | 9点 |

| 被害者のケガの治療に要する期間が30日以上3か月未満であるもの | 9点 | 6点 |

| 被害者のケガの治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの | 6点 | 4点 |

| 被害者のケガの治療に要する期間が15日未満であるもの | 3点 | 2点 |

なお、他人にケガをさせておらず、物損のみの事故の場合、原則的には、免許の点数には影響はありません(建造物を損壊させてしまった場合は、2~3点の減点があります。)。

免許の停止、取消しになる点数の基準

何点に達すれば免許の停止、取消しが行われるかは、過去3年間に行われた行政処分歴(免許の停止等)の回数によって異なります。

たとえば、過去3年間の行政処分歴が0回であれば、6点に達して初めて免許停止30日となりますが、行政処分歴が2回あると、2点でも免許停止90日となります。

免許の停止、取消しが行われる基準については、以下の警視庁のHPをご覧ください。

参考:行政処分基準点数 警視庁

以下のページにも、免許の点数に関する詳しい説明と、免停・免取になる場合、ならない場合の紹介、免停・免取になる基準の早見表を掲載しております。

どうぞご活用ください。

警視庁のHPなどの行政処分基準点数の表をみると、過去3年間の行政処分歴が0回の場合、6点未満であれば、行政処分が行われないことがわかります。

そのため、被害者のケガの治療に要する期間が15日未満である場合(点数:4~5点)は、免許の停止も行われない場合があることになります。

一方、被害者の治療期間が30日以上の場合には、行政処分歴が0回でも免停以上の処分を受けることになります。

交通事故加害者は相手に何も請求できない?

被害者にも交通事故を起こしたことに対する過失があれば、交通事故の加害者であっても、相手に対して損害賠償を請求することができます。

ただし、その場合、両者の過失割合に応じて、過失相殺が行われます。

過失相殺とは

過失相殺は、事故が発生したこと・損害が拡大したことについて被害者にも過失があった場合に、被害者の過失割合に応じて加害者の支払う損害賠償額を減額するというものです。

過失相殺が行われるケースでは、賠償金額は以下のように計算されます。

例:交通事故で、Aに300万円相当の損害が生じた。

この事故の過失割合は、Aが8割、Bが2割であった。

Aが受け取ることができる賠償金:60万円

計算式:300万円 ×( 1 - 0.8 )= 60万円

過失相殺に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

交通事故加害者の治療費はどうなる?

交通事故の加害者も、ケガをした場合には治療を受けますので、当然治療費が発生します。

治療費については、被害者の側にも過失があれば、一部を被害者に対して損害賠償として請求することができます。

ただし、治療費についても過失相殺が行われますので、全額を損害賠償で補うことはできません。

特に、加害者の過失が大きい場合には、治療費の大半は、自腹で負担しなければならなくなります。

そのため、自分の過失割合が大きいと思われる場合には、健康保険を積極的に使って治療を受けることをお勧めします。

交通事故でのケガの場合、病院から自由診療にするよう勧められることもあるのですが、無過失でない限り、最終的な自己負担額を減らすためには、健康保険を利用した方が良いことが多いです。

交通事故の治療費に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

交通事故で健康保険を使うことに関する説明は、以下のページをご覧ください。

ほかにも、加害者の自賠責保険に治療費を請求することもできます。

自賠責保険に請求すると、

- 7割未満の過失では過失相殺が行われない

- 7割以上の過失がある場合でも、通常の過失相殺の場合よりは減額幅が小さい

といったメリットがあります。

ただ、自賠責からの支払いには上限額があるので、自賠責に何を請求するかについては、弁護士に相談しながら慎重に考える必要があります。

なお、加害者が仕事中に交通事故を起こしてケガをした場合には、被害者ではなく労災保険に治療費を請求することも考えられます。

交通事故加害者の慰謝料の相場

次の条件をいずれも満たしていれば、加害者も、被害者に対して慰謝料を請求することができます。

- 加害者も交通事故によってケガをしている

- 被害者にも過失がある

加害者の場合も、慰謝料額については、被害者と同様の基準で算定されます。

最も慰謝料額が高額になる弁護士基準では、慰謝料の相場は次のようになっています。

- 死亡慰謝料 2000万円~2800万円

- 後遺障害慰謝料 110万円~2800万円

- 入通院慰謝料 入通院期間によって決まる

(例:入院1か月、通院3か月の場合83万円~115万円、通院2か月の場合36万円~52万円)

ただし、この慰謝料も、治療費と同様、過失割合に応じて過失相殺が行われ、減額されます。

加害者が請求できる慰謝料に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

その他の賠償金

治療費と慰謝料のほかにも、損害賠償として、以下のような費目について請求することができます。

- 逸失利益(後遺障害が残った又は死亡した場合)

- 休業損害

- 入院雑費

- 通院交通費

- 付添費用

- 装具代

- 車両修理費 など

当事務所では、賠償金の費目のうち慰謝料、休業損害、逸失利益について、手軽に相場をご確認いただける交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意しております。

このシミュレーターをご利用いただけば、過失相殺を行った後で受け取れる慰謝料等の額も簡単にご確認いただけます。

ご利用に際してお名前やご連絡先などの個人情報を入力する必要はなく、結果もその場ですぐにご覧いただけます。

どなたでも無料でご利用いただけますので、以下のリンクから、どうぞお気軽にご利用ください。

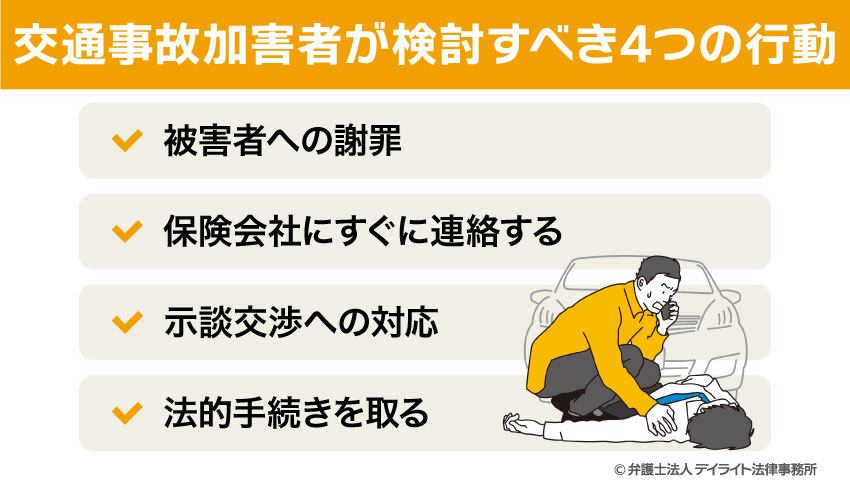

交通事故加害者が検討すべき4つの行動

被害者への謝罪

交通事故を起こしてしまった場合は、誠意をもって被害者に謝罪しましょう。

被害者への謝罪は、法律上の義務ではありませんので、人によっては、「謝罪は必要ではないのではないか・・・」と思うかもしれません。

また、被害者から怒りや憎しみをぶつけられることや、過失割合や事故の責任について不利になることなどを恐れ、謝罪をすることをためらう方もおられるかもしれません。

保険会社の中にも、被害者と加害者が直接会ってトラブルになることを避けようとして、加害者自ら謝罪に行くことを控えるように言っているところがあるようです。

しかし、加害者の道徳的責任として、被害者への謝罪はした方が良いでしょう。

実際的な問題としても、謝罪をしないことにより、

- 被害者が頑なになり、示談交渉がスムーズに進まなくなる

- 被害者の処罰感情が厳しくなる

ということもあります。

交通事故の加害者が自ら謝罪をすることの重要性については、以下のページもご覧ください。

保険会社にすぐに連絡する

交通事故の加害者になってしまった場合は、現場での対応が終わったら、加入している任意保険会社にすぐに連絡するようにしましょう。

被害者は、示談交渉について話をするためにも、加害者側の保険会社から連絡が来ることを待っています。

この連絡が遅いと、それだけでも、被害者側の不信感や怒りを招きかねません。

交通事故の加害者になってしまった場合には、できるだけ早く保険会社に連絡し、被害者への対応を頼むようにしましょう。

示談交渉への対応

被害者に支払う損害賠償についての示談交渉については、任意保険に加入している場合は保険会社に対応を頼むことをお勧めします(被害者にも過失がある場合は、被害者に対する損害賠償請求をする必要もあるため、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。)。

当事者同士で示談交渉をしていると、

- 損害賠償の相場が分からず適切な内容で交渉を進めることが難しくなる

- 感情のぶつけ合いになる

などのトラブルが生じる危険があります。

ただ、保険会社に対応を頼む場合でも、保険会社の担当者は保険加入者である加害者の意向にも配慮することが多いので、「被害者に十分な補償をしてもらいたい」などと伝えておくと良いでしょう。

法的手続きを取る

示談交渉がうまく行かず、被害者との間で合意ができない場合には、法的手続きによって解決することが必要になる可能性もあります。

交通事故問題を解決するための法的手続きとしては、次のようなものがあります。

裁判を起こす

当事者間の話し合いで決着がつかない場合は、裁判を起こすことが考えられます。

裁判をすれば、当事者間で合意ができなくとも、裁判所に判決を出してもらい、解決を図ることができます。

裁判を起こす場合には、裁判所に訴状を提出します。

裁判を進めるには、専門的な知識、経験が必要になりますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

民事調停

交通事故の損害賠償に関する問題を解決する際には、民事調停を活用することも考えられます。

民事調停は、裁判所に申し立て、民事調停委員に間に立ってもらって、当事者間で話し合いをする手続きです。

裁判と違って当事者間で合意ができないと解決できないのですが、民事調停委員が間に入ってくれることで、当事者だけで話している場合よりも合意が成立する可能性が上がります。

ADR

ADRとは、裁判外紛争解決手続のことをいいます。

調停型のADRでは、民事調停と同様に、第三者に間に立ってもらい、当事者間で話し合いをします。

そのため、当事者間で話し合っているだけの場合よりも、合意が成立する可能性が高くなります。

とはいえ、調停型のADRでは、民事調停同様、当事者間で合意ができなければ問題を解決できません。

一方、仲裁型のADRの場合は、当事者間で合意ができなくとも、仲裁機関の判断によって問題を解決することができます。

ただし、仲裁を開始するには、仲裁を利用することについての当事者双方の合意が必要になります。

参考:法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」 | 政府広報オンライン

損害賠償についての紛争を解決するための方法については、以下のページもご参照ください。

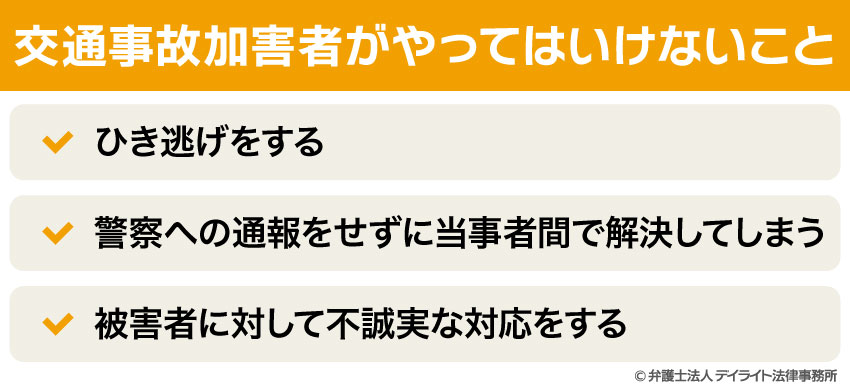

交通事故加害者がやってはいけないこと

ひき逃げをする

交通事故の加害者になったときに一番やってはいけないことは、ひき逃げです。

ひき逃げをすると、上でもご説明したとおり、刑事責任、行政責任、民事責任のいずれも加重されてしまうおそれがあります。

それに、ひき逃げをされたということで、被害者の怒りもより大きくなってしまいます。

交通事故の加害者となると、ひどく動揺してしまうとは思いますが、なんとか踏みとどまり、ひき逃げとなるようなことはせずに対応するようにしましょう。

警察への通報をせずに当事者間で解決してしまう

運転者の中には、事故を起こしてしまった場合に、警察には届け出ずに、その場で被害者と話をつける(示談する)、お金を払ってしまうなどして、解決してしまおうとする方がいます。

しかし、加害者には、警察に事故が起きたことを報告する義務がありますので、当事者間だけで示談をして済ませるようなことはしてはいけません。

それに、警察への通報をしないと、交通事故証明書を出してもらうことができませんので、後から自分が加入している任意保険会社に保険金を請求することが難しくなるおそれがあります。

そうすると、後になって被害者から、「当初は思っていなかったような大きなケガだったから、追加の治療費・慰謝料などを払ってほしい」「思わぬ後遺障害が残ったから、補償してほしい」などと言われたときに、大変困ったことになります。

たとえ小さな事故であったとしても、また、事故の相手方がどのように言ったとしても、交通事故の加害者になってしまった場合は、警察に通報しましょう。

示談についても、その場で当事者間だけで話を進めてしまわずに、落ち着いてから、保険会社や弁護士とも相談して話すようにしましょう。

被害者から差し出された書面にはサインしない

その場で示談をしようとする場合に、被害者から、「自認書」「念書」などという書面にサインをするよう求められることがあります。

しかし、内容を詳しく確認しないままに、そうした書面に署名をすることは、絶対に避けましょう。

サインをしてしまうと、その後示談交渉を行うことになった場合に、大きな不利益になりかねません。

交通事故の示談については後から保険会社や弁護士に相談することとし、その場で何らかの書類にサインするようなことはしないようにしましょう。

被害者に対して不誠実な対応をする

加害者の態度が不誠実なものだと、被害者は、加害者に対する怒りを募らせます。

そうなると、示談交渉もスムーズに進まなくなるおそれがありますし、被害者が厳しい刑事処罰を望む気持ちも強まってしまう可能性があります。

被害者を不快にさせる加害者の不誠実な対応としては、次のようなものがあります。

- 保険会社に対応を任せきりで、加害者本人は謝罪や見舞いにも来ない

- 被害者に責任を転嫁しようとする

- 被害者を罵倒する

- (任意保険に入っていない場合)損害賠償を支払うようなお金はないと開き直る

- 示談交渉をスムーズに進めるための努力をしない(保険会社への連絡を怠る、示談内容について無理のある主張に固執するなど)

被害者は、交通事故にあったことによってダメージを受け、加害者への怒りを感じています。

特に人身事故の場合には、ケガをさせられた被害者や家族を奪われた遺族の受けたダメージは大きく、加害者への怒りはとても大きいです。

加害者となってしまった場合には、被害者に誠意をもって対応し、少しでも怒りを和らげてもらえるように努めましょう。

被害者の主張を全て受け入れなければならないの?

被害者に誠意をもって対応する必要はありますが、だからといって、被害者の言うこと全てに従わなければならないわけではありません。

特に、事故状況について主張が食い違っている場合や被害者の要求する損害賠償額が過大な場合には、加害者も、自分の認識や主張をはっきりとさせておくこと、又は少なくとも被害者の主張に同調しないようにすることが必要になります。

たとえば、警察に事故状況について聞かれたときに、被害者と認識が食い違っていると、加害者としては、「自分はこうだったと思うけれど、被害者は違うと言っている。事故を起こしたことについては自分が悪かったのだから、ここは被害者の言うとおりだと言っておこう」などと考えてしまうかもしれません。

しかし、そこで「被害者の言うとおりです」と言ってしまうと、後から「実は違います」と主張しても、信じてもらえない可能性があります。

そうなると、刑事責任、行政責任はもちろん、加害者が受け取れる賠償金額にも影響が出てきてしまいかねません。

加害者となってしまった場合でも、不誠実な対応とならないように注意しつつも、自分の言い分を押さえ込みすぎないように、被害者の言うことを受け入れすぎてしまわないように、気を付けましょう。

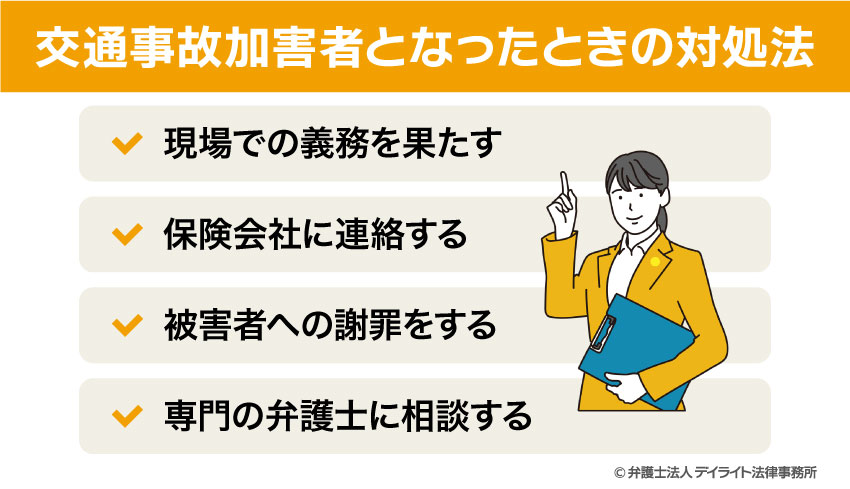

交通事故加害者となったときの対処法

現場での義務を果たす

上でもご説明したとおり、交通事故の加害者となってしまった場合には、現場で果たすべき義務(警察への通報、被害者の救護、車両の移動など)を着実に果たすことが、まずは大切になります。

事故を起こしてしまった直後には動揺も大きいとは思いますが、その後の法的責任や示談交渉の進み方、さらには被害者の気持ちにも関わってきますので、まずは現場でできるだけのことをしましょう。

保険会社に連絡する

上でもご説明したとおり、交通事故の加害者になってしまった場合は、できるだけ早く保険会社に連絡し、被害者への対応をしてもらえるよう依頼しましょう。

その際、保険会社の担当者にも、被害者に対してできるだけの補償をしてほしい、誠実な対応をお願いしたい、などと頼んでおくと良いでしょう。

被害者への謝罪をする

上でもご説明したように、被害者に対する謝罪も行うことをお勧めします。

きちんと対応することで、被害者の気持ちも和らぐ場合がありますので、現場で謝罪する、入院先にお見舞いに行く、電話をするなど、状況に合わせた方法で謝罪の気持ちを伝えるようにしましょう。

専門の弁護士に相談する

交通事故に強い弁護士に相談するケース

加害者自身もケガをしており、被害者にも事故に対する過失がある(過失割合が10対0ではない)場合は、被害者に対して損害賠償を請求することができますので、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

交通事故に強い弁護士に相談・依頼するメリットとしては、次のようなものがあります。

- 賠償金を請求する側に最も有利な弁護士基準に沿って損害賠償額を算定できるので、賠償金を増額できる可能性が高い

- 被害者や被害者側の保険会社との交渉窓口になってもらえる

- 過失割合についても、証拠を集め、加害者の言い分を主張してくれる

- 疑問点、不安な点などについて気軽に相談できる

なお、過失割合が10対0で被害者には過失がない場合は、被害者に対する損害賠償請求はできません。

その場合は、交通事故に強い弁護士よりは、次にご説明するとおり、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故について弁護士に相談することのメリットについては、以下のページもご参照ください。

刑事事件に強い弁護士に相談するケース

交通事故の加害者になってしまい、警察の捜査が行われると、

- どのような捜査が行われているのか

- 自分の言い分についても捜査してもらえているのか

- 会社や家族に知られずに済むのか

- 逮捕、勾留されることになるのか

- 実刑になるのか執行猶予が付くのか

など、様々な不安が出てくることでしょう。

また、中には、「被害者の言い分ばかり聞いて、こちらの主張は聞き入れてくれない」など警察に対して納得できない気持ちになる方もおられるかと思います。

そのような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

特に、被害者が死亡した、被害者に重大な後遺障害が残ったなど事故による結果が重大な場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、対応を依頼した方が良いと思われます。

刑事事件に強い弁護士であれば、今後予想される捜査、逮捕されるかどうかの見通し、量刑の見通し、必要な対応などについてアドバイスしてくれます。

ほかにも、刑事弁護を依頼すれば、弁護士は、

- 起訴や逮捕を回避する

- 執行猶予が付くようにする

- 家族や職場に知られないで済むようにする

- 家族のサポートをする

といったことに最善を尽くしてくれます。

刑事事件について弁護士に依頼することのメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。

交通事故加害者のよくあるQ&A

交通事故加害者に誠意がない場合、慰謝料が増額される?

単に「加害者に誠意がない」というだけでは、慰謝料の増額は難しいです。

単に「加害者に誠意がない」というだけでは、慰謝料の増額は難しいです。ただし、次のような事情が認められる場合には、慰謝料が増額される可能性があります。

- ひき逃げ

- 証拠隠滅

- 被害者に対する不当な責任転嫁

ほかにも、事故態様が悪質な場合(無免許運転、飲酒運転、赤信号無視、スマホを見ながらの運転、著しいスピード違反など)にも、慰謝料が増額される可能性があります。

以下のページでは、加害者の対応が不誠実だったために慰謝料が増額された裁判例をご紹介しております。

交通事故加害者と被害者の決め方とは?

事故当事者の双方に過失がある場合、「どちらが加害者となるのか分からない」という方もおられるでしょう。

事故当事者の双方に過失がある場合、「どちらが加害者となるのか分からない」という方もおられるでしょう。法律的には、「法的責任を追及されている側が加害者」となります。

たとえば、Aさんが、事故の相手方のBさんの民事責任(損害賠償責任)を追及しているとします。

この場合、Aさんが被害者、Bさんが加害者です。

逆に、BさんがAさんに損害賠償を請求する場面では、Bさんが被害者、Aさんが加害者となります。

このように、双方に過失がある場合、「被害者」と「加害者」の立場は、場面によって入れ替わります。

「加害者」「被害者」についての詳しい考え方については、以下のページで、(加害者側か被害者側かが)「ご不明な場合」を選択していただくと、ご覧いただくことができます。

まとめ

今回の記事では、交通事故の加害者になった場合の対応方法などについてご説明しました。

自動車を運転していれば、誰しも交通事故の加害者になってしまう可能性があります。

加害者になった場合に大事なことは、まずは現場にとどまって警察への連絡や被害者の救護などを行うことです。

現場での対応が終わったら、なるべく早く保険会社にも連絡して、被害者への対応を行ってもらうようにしましょう。

被害者に対して請求できる損害賠償がある場合には、被害者への損害賠償請求についても検討していきましょう。

刑事事件への対応や損害賠償請求については、それぞれの分野にくわしい弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所でも、交通事故の損害賠償に関する対応を行う交通事故チーム、刑事事件に対応する刑事弁護チームを設け、皆様方からのご相談に幅広く対応しています。

電話やオンラインでのご相談もお受けしております。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。