アスベスト訴訟には、国に対する国家賠償の裁判、過去の勤務先や建材メーカーへの裁判が考えられます。

また、裁判手続ではありませんが、建設現場でアスベスト被害を受けた方には、給付金の制度があります。

このページでは、いわゆるアスベストの工場型の訴訟、企業への訴訟について解説し、建設型の給付金についても解説していますので参考にされて下さい。

目次 [非表示]

アスベスト訴訟とは

アスベスト訴訟とは、アスベストによって被害を受けた人が国や企業に対して損害賠償請求をする訴訟です。

訴訟の内容としては以下の3つが考えられます。

- ① 工場でアスベスト被害にあった場合の国への賠償請求(工場型アスベスト訴訟)

- ② 被害にあった当時、勤めていた会社への賠償請求

- ③ 建材メーカーへの賠償請求

上記の他に、建設現場でアスベスト被害に遭った場合には、建設型の給付金を受け取ることができます。

建設型の給付金について詳しく確認されたい場合には、以下のページをご覧ください。

以下では、上記の3つの訴訟について詳しく解説していきます。

工場型アスベスト訴訟とは

どんな手続なのか

工場型アスベスト訴訟は、アスベスト被害者が、国に対して訴訟提起をし、一定の条件を満たすことが確認できれば、和解手続きの中で決まった金額の賠償金の支払いを受けることができる訴訟です。

国は、裁判の手続の中で原告の方がアスベストによる健康被害に対する補償の対象となるかどうかの判断を行った上で、対象となると判断された方については、和解をすることで給付金を支払うという手続になります。

なぜこの手続が認められているのか

アスベストによる健康被害については、全国各地で問題視され、2000年代に入って、アスベスト工場で働いていて、その粉塵を吸ったことで健康被害が生じた労働者の方が国を相手に裁判を提起しました。

そして、石綿紡績業が盛んだった大阪府の泉南地域の方々が訴えていた裁判に関して、最高裁判所が国の責任を認める判断を出しました。

これが泉南アスベスト訴訟最高裁判決と呼ばれている裁判です。

アスベスト訴訟の和解手続については、泉南アスベスト訴訟最高裁判決によって認められている制度ということになります。

訴訟が認められる要件

アスベスト訴訟の和解手続が必要なアスベスト工場で働いていた方を対象とする工場型についてですが、対象になるのは、以下の要件を満たす人です。

- 1958年(昭和33年)5月26日から1971年(昭和46年)4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等で石綿粉じんにばく露する作業に従事していた

- その結果として、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚などのアスベストが原因の健康被害を被った人、またはそのご遺族

- 消滅時効が完成していないこと(原則としてアスベスト被害を知って3年もしくは5年以内、かつ、最も重い症状が生じて20年以内)

企業への賠償請求の訴訟とは

どんな手続なのか

元勤務先の会社への裁判

アスベストへの安全対策を怠っていた元勤務先の会社に対して、慰謝料などの損害賠償を請求する訴訟です。

元勤務先が安全対策を怠っていたことや、怠っていたことでどのような損害が発生したのかを証明する必要があります。

建材メーカー会社への裁判

アスベストが危険であることを知りながら、アスベスト建材を製造販売していた建材メーカーに対して、慰謝料などの損害賠償を請求する訴訟です。

アスベストの危険性を予見可能であったにも関わらず、自ら製造販売した建材のリスクやリスクの回避方法について、警告していなかった責任を問うものです。

過去に訴えられたことがある企業

アスベストの建材メーカーとして、訴えられた事がある企業としては、以下の企業があります。

- エーアンドエーマテリアル

- ニチアス

- ノザワ

- エム・エム・ケイ

- 日鉄ケミカル&マテリアル

- 太平洋セメント

- 大建工業

- 日東紡績

- パナソニック

- 神島化学

- 日本インシュレーション

- 積水化学

賠償金はいくら請求できる?

工場型アスベスト訴訟

工場型アスベスト訴訟で請求できる賠償金の金額は以下のとおりです。

| 症状 | 給付金の金額 |

|---|---|

| じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 | 550万円 |

| 管理2で合併症がある場合 | 700万円 |

| 管理3で合併症がない場合 | 800万円 |

| 管理3で合併症がある場合 | 950万円 |

| 管理4で肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚の場合 | 1150万円 |

| 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 | 1200万円 |

| 石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)で肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 | 1300万円 |

「じん肺管理区分」とは?

じん肺管理区分とは、じん肺健康診断の結果に基づいて患者に認定される、じん肺の進行度を示すもののことをいいます。

この管理区分で、管理1は所見なし、管理2以上でじん肺の所見があるという診断になります。

そして、この数字が大きいほど症状が悪化しているという判断になります。

このじん肺管理区分に関する認定を受けるには、お近くの医療機関において、じん肺健康診断を受ける必要があります。

じん肺健康診断は呼吸器科のある医療機関で実施していますが、実施しているかどうかについては直接、病院に確認するようにしましょう。

こうした検査の結果、じん肺の所見ありと診断された場合には、エックス線写真やじん肺健康診断結果証明書などの書類を都道府県労働局長に提出し、じん肺管理区分の認定を申請することで認定を受けるという流れになります。

企業への賠償請求の裁判

元勤務先の会社・建材メーカー会社への裁判

元勤務先の会社に対する賠償項目としては、以下の項目があります。

- 治療費

- 通院交通費

- 休業損害

- 逸失利益

- 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など

実際に損害賠償請求をすることができる金額は、ケースバイケースですが、数百万円〜数千万円の金額になると考えられます。

訴訟手続の流れ

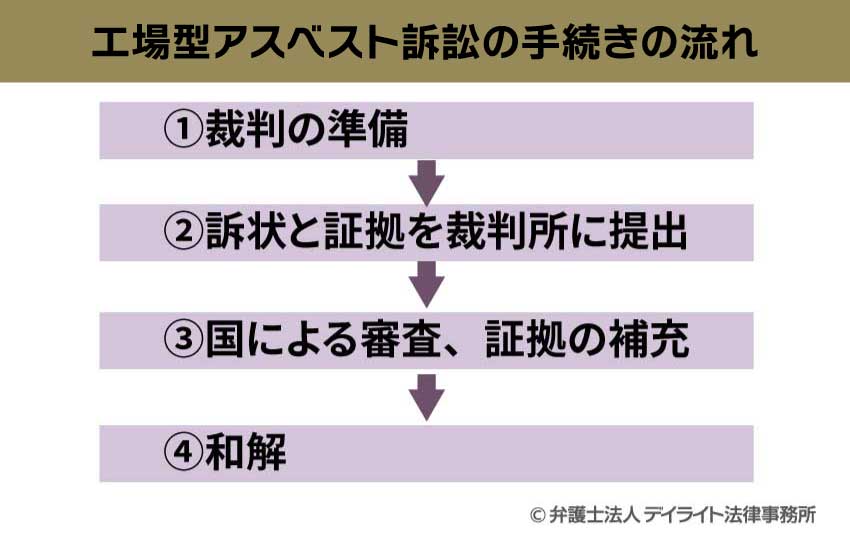

工場型アスベスト訴訟

①裁判の準備

自分がアスベストの給付金の対象になりそうということで、いきなり裁判をすればよいかというとそうではありません。

まずは、本当に給付金の対象になるのかどうか、なるとしてどのケースに該当するのかを調査する必要があります。

和解するために必要な条件について詳しくは後ほど解説しますが、

- 対象とされている期間に、アスベストにさらされる業務で働いていたということ

- その結果、健康被害が生じていること

- 健康被害がいつから生じているのか

といった事項について、証拠を収集しなければなりません。

こうした調査と証拠の収集を裁判をする前の段階で行って、裁判の準備をすることが最初に必要になります。

弁護士に依頼することで、こうした裁判の準備のところから、どのような書類が必要になるのかをアドバイスしてもらったり、裁判に必要な訴状を弁護士に作成してもらうことができます。

②訴状と証拠を裁判所に提出

裁判の準備を進めた上で、収集した証拠と訴状を裁判所に提出します。

どの裁判所に提出するのかですが、国を相手にする裁判の場合、被告は法務大臣の名前を書いて提出することになるのですが、首都は東京ですので、東京地裁に提出することがまず可能です。

また、請求する原告の現在の住所地、実際に業務に従事していた場所を管轄する裁判所にも法律的に裁判を提起することが可能です。

したがって、多くのケースでは、ご自身の今住んでいるところを管轄している裁判所に裁判を提起するのがよいでしょう。

③国による審査、証拠の補充

裁判所に訴状と収集した証拠を提出すると、裁判所から第1回目の裁判期日が指定されます。

通常の裁判であれば、1か月から2か月の間に1回のペースで裁判期日を開いて、お互いの言い分を書面で提出して、争いのあるところ(争点)を整理していくのですが、アスベスト訴訟の場合には、国が調査部門で提出された証拠を検討して、和解の要件を満たしているのかどうかを調査するという流れになります。

国による調査は事案に応じて変わりますが、半年から1年程度必要なことが多いでしょう。

この調査の中で、国から補充の証拠を求められることもあります。

求められた場合には、内容を確認して追加の証拠の準備を検討していきます。

④和解

国による審査の結果、要件を満たしていると判断された場合には、裁判の中で和解をして、解決ということになります。

給付金は和解後に支払われます。

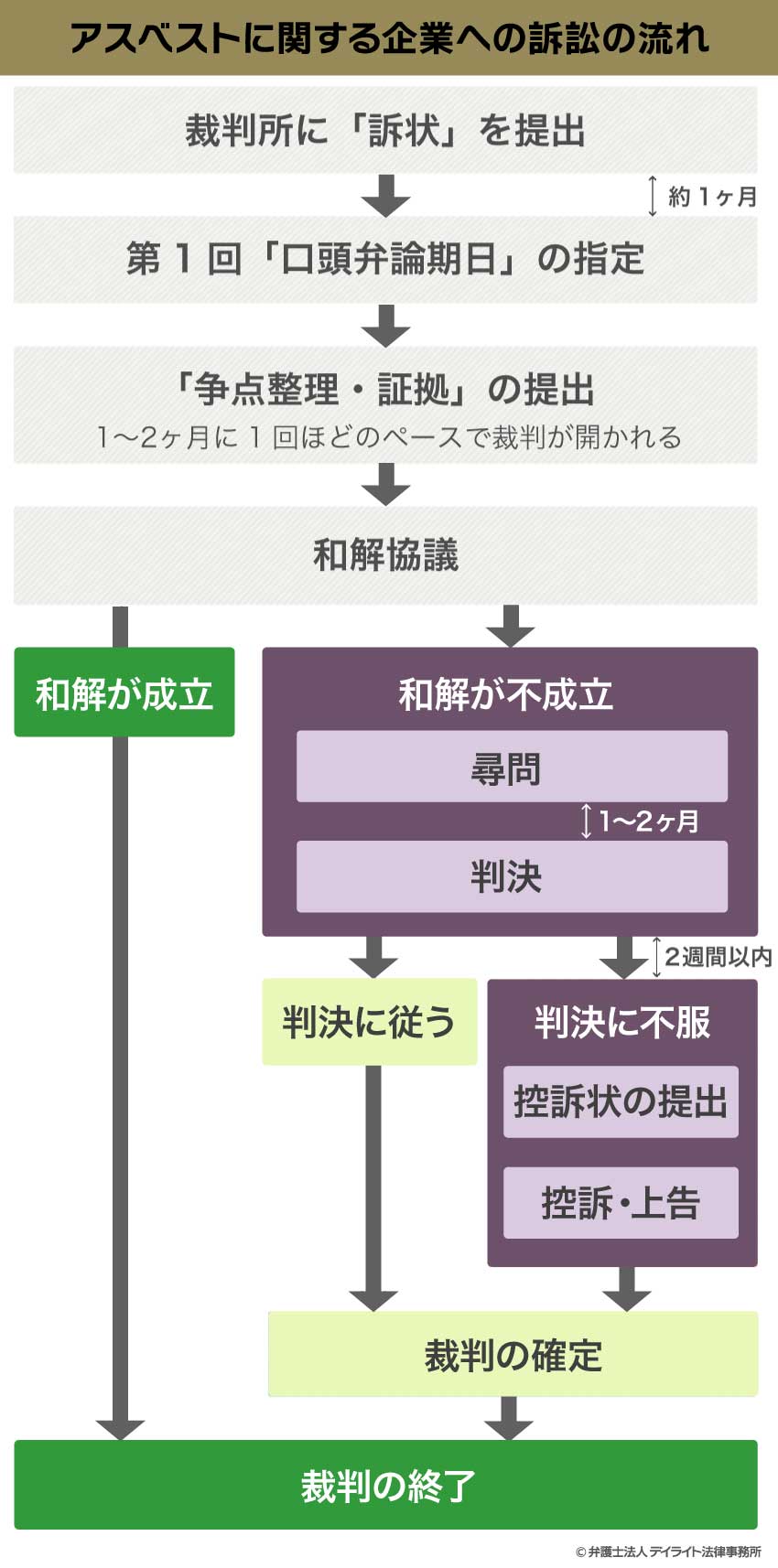

企業への賠償請求の裁判

元勤め先の会社や建材メーカーに対する訴訟の流れは以下のとおりです。

裁判所に「訴状」を提出

裁判の準備が整った後、訴状を裁判所に提出します。

訴状には、請求する損害の内容や、企業の責任を根拠付ける事情を記載することになります。

アスベスト被害の訴訟においては、数十年前の企業の責任や損害について主張立証する必要があるため、個人で適切な訴状を作成することは困難です。

したがって、弁護士に依頼して適切な訴状を作成してもらうことを検討すべきでしょう。

第1回「口頭弁論期日」の指定

提出された訴状は、裁判所において、形式的な不備等がないか確認されます。

その上で、提出した訴状やその他の証拠の書類を相手方である会社に特別郵便で郵送(送達といいます。)します。

このとき、第1回の裁判期日も決定してその日時の連絡文書も送付されます。

「争点整理・証拠」の提出

第1回期日の後は、通常1ヶ月〜1ヶ月半に1回程度のペースで期日が指定され、裁判が進んでいきます。

裁判ではお互いの主張を書面にまとめて提出します。

一方の書面による主張に対し、他方が反論し、それに対してさらに反論するということを繰り返します。

こうした主張・反論によって、争点を確認します。

主張するにあたっては、その主張を根拠付ける証拠も一緒に提出する必要があります。

和解協議

お互いの主張反論や証拠提出が尽きたところ、裁判所から和解の提案があります(全く和解の余地がない場合には和解協議しないこともあります)。

双方の主張反論や証拠の内容を踏まえて、裁判所として、妥当と考える金額で解決できないか提案があります。

この提案に双方が同意する場合には、和解成立となり裁判は終了となります。

他方で、当事者双方あるいは一方が和解案を拒否する場合には、尋問手続に移行します。

尋問手続

尋問手続きとは、当事者や証人に裁判所に来てもらい、質問に答えてもらう手続きです。

尋問の流れは、以下のような流れになります。

- ① 主尋問 (尋問を申請した側からの質問)

- ② 反対尋問 (相手方からの質問)

- ③ 再主尋問

- ④ 再反対尋問

- ⑤ 補充尋問 (裁判官からの質問)

尋問を行う人数が複数いる場合には、上記の流れを人数と同じ回数実施します。

メインは主尋問と反対尋問であり、再主尋問と再反対尋問は補充的に質問するもので実施されないこともあります。

反対尋問は、相手方からの質問なので、どのような質問がなされるかは正確には分かりませんが、主尋問に関しては、事前に質問内容や回答を整理しておくことができます。

判決

尋問手続き終了した後にも和解の提案が行われることがあります。

この和解の提案で解決できない場合には、裁判所が判決を出します。

判決の種類には、請求をすべて認める全部認容判決、請求の一部を認める一部認容判決、請求をすべて棄却する請求棄却判決があります。

控訴・上告

判決の結果に不服である場合には、控訴して上級裁判所で審理してもらうことができます。

上級裁判所の判決にも不服な場合には、上告することができます。

アスベスト訴訟を弁護士に依頼するメリットとデメリット

工場型アスベスト訴訟

- 収集が必要となる書類についてアドバイスを受けられる

- 裁判の書類を弁護士に作成してもらえる

- 裁判の出頭を弁護士に任せられる

収集が必要となる書類についてアドバイスを受けられる

工場型のアスベスト賠償金は訴訟が必要になります。

ご自身が賠償の対象になるかもと考えても、そこから具体的にどのような書類を集めればよいのか、どう動けばよいのかがわからないと賠償金を受け取ることはできません。

仕事や日常生活を送りながら、自分でこの裁判のことを調べて、自分だけで書類を集めていくのはとても大変な労力がかかります。

弁護士に依頼すれば、ご本人が集めなければならない書類についてアドバイスを受けることができ、スムーズに収集することができます。

裁判の書類を弁護士に作成してもらえる

訴訟をするためには、書類の収集だけではなく、訴状をはじめとする裁判書類を作成して、裁判所に提出しなければなりません。

こうした訴状などの裁判書類をご自身で作成するのはとても難しいものです。

なぜなら、ほとんどの方は訴状を作ったことがないからです。

この点、弁護士は日頃から裁判書類を作成していますので、弁護士に依頼すれば、証拠を前提として訴状やその後の準備書面などの書面をすべて弁護士に任せることができます。

裁判の出頭を弁護士に任せられる

弁護士に依頼しなければ、裁判所から指定される平日の日中に必ず出席しなければなりません。

しかし、弁護士に依頼すれば、本人尋問といった特別な手続を除いて、裁判所の出頭は弁護士が行いますので、ご負担を軽減することができます。

- 弁護士費用がかかる

弁護士に依頼する以上、弁護士に支払う費用はかかってしまいます。

この点は、確かにデメリットになりえます。

しかしながら、工場型のアスベスト給付金の場合、国を相手にした裁判が必要ですので、先ほどのようなメリットを考えると弁護士費用というのは大きなデメリットではなく、むしろ必要な費用であるといえるでしょう。

企業への賠償請求の裁判

企業への賠償請求の裁判を弁護士に依頼するメリットとしては、以下が挙げられます。

- 裁判の準備、裁判への出頭などを全て弁護士に任せることができる

- 請求が認められやすくなる

- 適切なアドバイスをいつでも受けられる

他方でデメリットとしては、工場型アスベスト訴訟と同様に弁護士費用の負担があります。

アスベスト訴訟の3つのポイント

以下、工場型アスベスト訴訟や元勤務先への訴訟、建材メーカーへの訴訟のポイントを説明します。

請求期限に注意する

アスベスト訴訟については、原則としてアスベスト被害を知って3年もしくは5年以内、かつ、最も重い症状が生じて20年以内に裁判を提起しなければ時効により請求ができなくなってしまいます。

対象となっている作業に従事していた期間は昭和33年5月26日から昭和46年4月28日とすでに50年が経過しています。

そのため、できるだけ早く請求するに越したことはありません。

気になる方は早めに弁護士に相談しましょう。

他の制度の活用も検討する

アスベストによる健康被害については、訴訟以外にも

- 労災保険

- 石綿健康被害救済制度

といった他の制度の活用も検討するようにしましょう。

アスベストに詳しい弁護士へ相談する

一口に弁護士といっても、いろいろな弁護士がいて、多くの弁護士には注力分野があります。

中には、注力分野がなく、相談に来られた案件を都度対応している弁護士もいるでしょう。

しかし、どの分野でもそうですが相談するときには、その分野に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

工場型のアスベストに関しては、国に対する訴訟が必要です。

また、健康被害に対する理解が必要です。

そのため、できるだけアスベストに詳しい、人の身体のことに詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

裁判と聞くと、面倒そうだ、自分にはできないと思うかもしれません。

しかし、アスベストによる健康被害で苦しむ方にとって、適切な補償を受けることは権利であり、とても重要なことです。

できるだけ早めに弁護士に相談してみましょう。

デイライトでは、アスベストや労災など、人のけがに対する補償について、取り扱う人身障害部に所属し、注力している弁護士がチームで対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。