B型肝炎ウイルスの潜伏期間は、一般的には1〜6ヶ月程度です。

ウイルスは、潜伏期間中でも感染力があり、自覚症状がないまま他人に感染させる可能性があるため、感染を広げないよう注意が必要です。

また、B型肝炎ウイルスに感染していたとしても、多くの方は無症状のまま経過するため、気づかないうちに慢性化するリスクがあります。

本記事では、B型肝炎とC型肝炎の違い、特に潜伏期間に焦点を当てて、わかりやすく解説していきます。

B型肝炎の潜伏期間とは?

B型肝炎の潜伏期間とは、感染してから症状が現れるまでの期間のことです。

急性B型肝炎の場合、潜伏期間は、おおよそ1〜6ヶ月程度です。

平均的には約3ヶ月で症状が現れることが多いとされています。

B型肝炎とは

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスに感染することで起こる肝臓の炎症です。

B型肝炎ウイルスは非常に感染力が強く、血液や体液を通じて感染します。

主な感染経路としては、性行為、注射器の共用、医療行為などが挙げられます。

B型肝炎には急性と慢性の2つのタイプがあり、感染が自然に治癒することもありますが、特に幼少期に感染した場合は慢性化しやすくなります。

急性B型肝炎

急性B型肝炎は、B型肝炎ウイルスに感染してから、比較的短期間で発症するタイプのB型肝炎です。

健康な成人が感染した場合は、一時的な感染にとどまり、自然に治癒するケースが多いのが特徴的です。

急性B型肝炎の症状としては、発熱、倦怠感、食欲不振、吐き気、黄疸(皮膚や目が黄色くなる症状)などが現れることがあります。

しかし、目立った症状が現れず、急性B型肝炎を発症していることに気づかないこともあります。

急性B型肝炎が命に関わることはほとんどありませんが、稀に劇症肝炎を発症し、意識障害や多臓器不全などの重篤な症状が現れることがあります。

この場合には、すぐに医療機関を受診しないと命に関わります。

慢性B型肝炎

慢性B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスの感染が原因で、6ヶ月以上持続している肝炎のことです。

急性B型肝炎が自然に治癒するケースが多いのに対し、慢性B型肝炎は、ウイルスが長期間体内に残り、肝臓に影響を及ぼし続けます。

特に、幼少期にB型肝炎ウイルスに感染した場合は、免疫システムがウイルスを排除しきれず、慢性化しやすいとされています。

慢性B型肝炎は、長期にわたって無症状のまま進行することが多く、自覚症状が現れる頃には肝臓のダメージがかなり進行していることも少なくありません。

稀ではありますが、症状がある場合は、全身倦怠感、疲労感、食欲不振などが現れます。

慢性B型肝では、肝硬変や肝臓がんに進展するリスクがあるため、定期的な肝機能の検査や、必要に応じた治療を行うことが大切です。

急性のB型肝炎の潜伏期間は1〜6ヶ月

B型肝炎ウイルスは、感染後から症状が現れるまでの期間、いわゆる「潜伏期間」が比較的長いという特徴があります。

急性のB型肝炎の場合、潜伏期間はおおむね1ヶ月から6ヶ月とされています。

平均的には、3ヶ月ほどで症状が現れることが多いようです。

潜伏期間中は、ウイルスが体内で増殖し、肝臓を中心に感染が広がっています。

この間、多くの場合は自覚症状がなく、健康な状態と変わりないため、自分が感染していることに気づかないことも多いのです。

また、B型肝炎ウイルスは潜伏期間が長いため、感染したタイミングや原因がわかりにくく、症状が現れるころには発症原因が曖昧になってしまうことが多々あります。

慢性肝炎の場合の潜伏期間について

急性B型肝炎は、ウイルスに感染してから一定期間後に症状が現れるため、潜伏期間という概念が明確に当てはまります。

しかし、慢性B型肝炎は、ウイルスが体内に定着して、肝臓の炎症が6ヶ月以上続く状態を指すため、「潜伏期間」として明確に期間を定めることは難しいという特徴があります。

特に、幼少期に感染した場合や、免疫機能が十分でない時期に感染した場合には、知らないうちに慢性化し、感染から数年〜数十年に症状が進行するケースもあります。

性行為で感染した場合のB型肝炎の潜伏期間

性行為で感染した場合の潜伏期間は、他の感染経路で感染した場合と大きな違いはありません。

性行為で感染した場合も、潜伏期間は1ヶ月から6ヶ月です。

C型肝炎の潜伏期間との違い

C型肝炎の潜伏期間は、B型肝炎と比較してやや短い傾向にあります。

B型肝炎の潜伏期間は、通常1ヶ月から6ヶ月程度です。

これに対し、C型肝炎の潜伏期間は2週間から14週間程度であり、B型肝炎よりも短期間で症状が出ることがあります。

C型肝炎とは

C型肝炎は、C型肝炎ウイルスによって引き起こされるウイルス性肝炎です。

C型肝炎は血液を介して感染するため、輸血や注射針の使い回し、不適切な医療行為などが主な感染経路です。

C型肝炎の場合、感染した人の約80%は初期段階で症状が現れないため、気づかないまま慢性肝炎に進行することが多いという特徴があります。

また、感染すると、約75%〜85%の方が慢性化してしまいます。

慢性化したまま放置してしまうと、肝硬変や肝がんといった重篤な病気に進行する可能性があるため、注意しましょう。

C型肝炎は完治が可能な病気でもあるため、放置せずに適切な治療を行うことが大切です。

C型肝炎の潜伏期間は2〜14週間

C型肝炎の潜伏期間は、おおよそ2週間から14週間です。

潜伏期間が1〜6ヶ月程度のB型肝炎と比較すると、やや短い傾向にあります。

しかし、C型肝炎は無症状で経過することが多いため、感染したタイミングや原因がわかりにくいという点は、B型肝炎と共通しています。

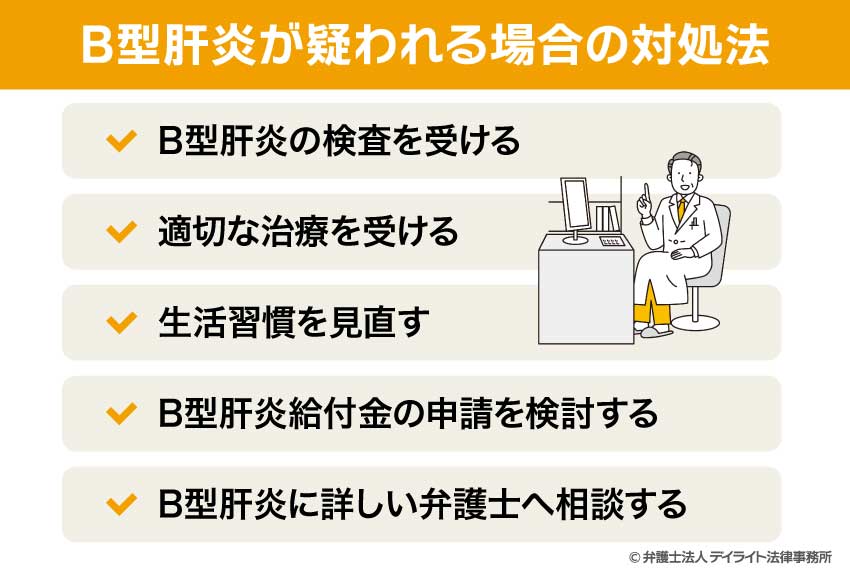

B型肝炎が疑われる場合の対処法

B型肝炎が疑われる場合、適切な対応を取ることで病気の早期発見や進行抑制につながります。

B型肝炎は、早期の検査や治療、生活習慣の改善、そして支援制度の活用が重要な疾患です。

特に、集団予防接種等での感染が疑われる場合には、国からの給付金を受け取ることができる可能性があります。

ここからは、B型肝炎が疑われる際にとるべき具体的な対処法について解説をしていきます。

B型肝炎の検査を受ける

B型肝炎が疑われる場合、まずは検査を受けることが大切です。

B型肝炎の検査は、主に「HBs抗原検査」で行われます。

これは、B型肝炎ウイルスの外側のたんぱく質(HBs抗原)を検出する検査で、血液検査で行われます。

検査によってB型肝炎ウイルスに感染していることが確認された場合は、医師の指示に従い、さらに詳しい検査を受けましょう。

適切な治療を受ける

B型肝炎と診断された場合は、医師の指導に従い、なるべく早く治療を開始しましょう。

特に、慢性B型肝炎を発症している場合は、放置すると肝硬変や肝がんへ進行するおそれがあるため、適切な治療を受けることが必要です。

B型肝炎の治療では、「抗ウイルス療法」と「肝庇護療法」がメインとなります。

| 抗ウイルス療法 | ウイルスの活動を抑制する治療法 |

| 肝庇護療法 | 肝臓の炎症を抑えて肝機能を改善させる治療法 |

生活習慣を見直す

B型肝炎と診断された場合、治療と並行して生活習慣を見直すことも大切です。

B型肝炎ウイルスは肝臓に影響を与えるため、肝機能を保護し、病気の進行を防ぐためには、生活習慣の見直しも欠かせません。

具体的には、以下のような改善を行うことをおすすめします。

- アルコールを控える

- バランスの取れた食事を心がける

- 十分な睡眠時間を確保する

- 適度な運動を行う

ただし、実際に生活習慣の見直しをする際には、必ず医師の指導に従ってください。

B型肝炎給付金の申請を検討する

B型肝炎と診断されたら、B型肝炎給付金の申請を検討しましょう。

B型肝炎給付金は、過去に行われた集団予防接種等が原因で、B型肝炎ウイルスに感染した方に対し、国が支払う給付金です。

B型肝炎給付金では、最大で3600万円を受給することができる可能性があります。

詳しい受給要件などについては、ぜひ以下の記事を参考にしてください。

給付金をいくらもらえる?無料で診断!

当事務所では、B型肝炎給付金の給付対象となるのか、給付対象となる場合の受給金額はいくらかを簡単に診断できるサービスをご用意しております。

個人情報の入力も一切不要で、3つの質問に答えるだけで簡単に診断できますので、チェックしてみたいという方は、ぜひご活用ください。

B型肝炎に詳しい弁護士へ相談する

B型肝炎と診断されたり、B型肝炎に関することで悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに、B型肝炎に詳しい弁護士に相談してください。

特に、B型肝炎給付金を受給したいと考えている方にとっては、弁護士への相談が重要となります。

B型肝炎給付金を受給するためには、特定の条件を満たしている必要がありますが、受給のための条件を満たすかどうかをご自身で判断することが困難なケースが多々あります。

特に、受給要件の1つとして、「1948年7⽉1⽇から1988年1⽉27日まで」の間に集団予防接種等を受けていることが条件とされており、人によっては70年以上も昔のことを調査する必要があることも、ご自身で判断することを難しくしている要因となっています。

B型肝炎に詳しい弁護士に相談することで、受給要件を満たすかどうかを確実に判断できますので、B型肝炎給付金を受け取りたいという方は、ぜひ1度ご相談ください。

B型肝炎の潜伏期間についてのQ&A

B型肝炎の潜伏期間について、よくあるご質問にお答えします。

B型肝炎の潜伏期間中でもうつる?

B型肝炎の潜伏期間中でも、他人に感染させる可能性があります。

B型肝炎の潜伏期間中でも、他人に感染させる可能性があります。B型肝炎ウイルスは、感染してから症状が現れるまでの潜伏期間中でも体内で増殖しており、血液や体液中に存在します。

そのため、潜伏期間中であっても、ウイルス量が一定以上体内にある場合には、他人に感染してしまう危険性があります。

B型肝炎に感染したかどうかはいつわかる?

B型肝炎に感染したかどうかを確認するには、感染してからある程度の期間が経ってからの検査が必要です。

B型肝炎に感染したかどうかを確認するには、感染してからある程度の期間が経ってからの検査が必要です。感染したと思われる日から、おおよそ2ヶ月経過すると、血液検査でHBs抗原(B型肝炎ウイルスの一部を構成する成分)がほぼ確実に検出されるようになります。

そのため、検査を受ける場合には、感染機会から2ヶ月以上経過してから検査を受けるようにしましょう。

まとめ

B型肝炎の潜伏期間は通常1〜6ヶ月程度です。

一方、C型肝炎の潜伏期間は2週間から14週間であり、B型肝炎よりもやや短い傾向にあります。

なお、B型肝炎ウイルスに感染している方は、B型肝炎給付金を受け取ることができる場合があります。

しかし、B型肝炎給付金の申請期限は2027年3月31日までとなっているため、感染の可能性がある方は、速やかな対応が必要です。

ご自身でB型肝炎給付金の対象者かどうかを判断することが難しい場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、B型肝炎問題に注力する弁護士によるサポートを行っております。

B型肝炎給付金に関するご相談の場合、相談料・着手金ともに無料でご相談いただくことが可能です。

電話・メール・Zoom等を利用したオンラインでのご相談も可能ですので、B型肝炎でお悩みの方は、ぜひ1度当事務所までご相談ください。