弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

B型肝炎給付金とは、集団予防接種等において、注射器の使いまわしがされたことによってB型肝炎に感染した患者等に支給される給付金のことです。

B型肝炎給付金を受け取るためには、一定の要件に該当することが必要となります。

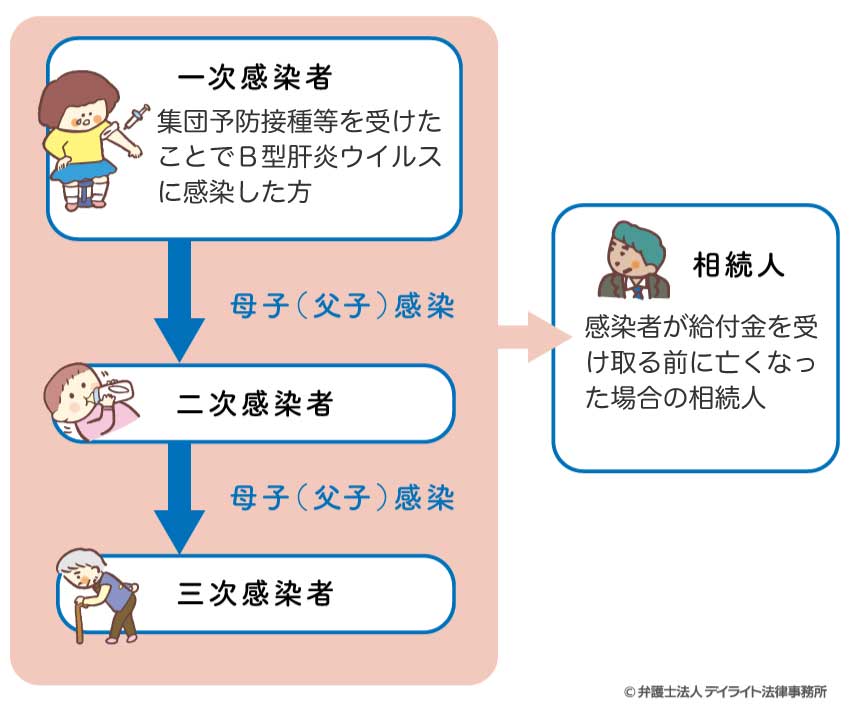

- 一次感染者 :集団予防接種等を受けたことでB型肝炎ウイルスに感染した方

- 二次感染者 :一次感染者である母親(父親)からの母子(父子)感染によりB型肝炎ウイルスに感染した方

- 三次感染者 :二次感染者である母親(父親)からの母子(父子)感染によりB型肝炎ウイルスに感染した方

- 上記感染者の相続人:上記感染者が給付金を受け取る前に亡くなった場合の相続人

また、要件に該当したとしても、資料集めや複雑な手順で行う請求なども必要となります。

「自分は対象になるのか?」「給付金はいくらもらえるのか?」「対象外になるケースは?」といった疑問をお持ちの方は多いでしょう。

このページでは、B型肝炎給付金の対象者・金額・請求手続きについて、弁護士がわかりやすく解説をしていきます。

ぜひ参考になさってください。

目次

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎の給付金とは、過去に行われた集団予防接種やツベルクリン反応検査(以下では、これらを合わせて「集団予防接種等」といいます。)において、注射器(注射針または注射筒)の使いまわしがされたことによって、B型肝炎に持続感染している患者本人またはその遺族に支給される給付金のことです。

集団予防接種等によるB型肝炎の集団感染について国の責任が認められたことをきっかけとして、平成24年に制度化されました。

B型肝炎給付金制度の必要性と目的

B型肝炎給付金の対象となる方は、国が集団予防接種等を行う際の注射器の使いまわしを問題としなかったことによって、B型肝炎に感染してしまった人やその人のご遺族です。

国の行為によってB型肝炎にかかってしまった方を救済するために、国は対象者に給付金を支払うこととしました。

B型肝炎給付金の支給条件

B型肝炎給付金をもらうためには、国に対して裁判を起こす(訴訟を提起する)ことが必要です。

訴訟の中で国と和解が成立したら、社会保険診療報酬支払基金にB型肝炎給付金を受け取るための申請書を提出することになります。

あなたはB型肝炎給付金の対象?判断要素と調べ方

「自分も対象になるのだろうか?」「どうやって確認すればいいのか分からない」という不安を抱える方も少なくありません。

ここでは、B型肝炎給付金の対象かどうかを判断するための要素と、具体的な調べ方を解説します。

ご自身やご家族が対象に該当するかどうかを確認する第一歩として、ぜひ参考にしてください。

B型肝炎の給付金を受け取ることができる人は、以下の4つのどれかに当てはまる人です。

| 一次感染者 | 集団予防接種等を受けたことでB型肝炎ウイルスに感染した方 |

| 二次感染者 | 一次感染者である母親(父親)からの母子(父子)感染によりB型肝炎ウイルスに感染した方 |

| 三次感染者 | 二次感染者である母親(父親)からの母子(父子)感染によりB型肝炎ウイルスに感染した方 |

| 上記感染者の相続人 | 上記感染者が給付金を受け取る前に亡くなった場合の相続人 |

給付金の対象となるかについては、以下の要素から判断することになります。

しかし、以下の要素を判断するにあたって参照すべき書類等の中には、自ら集めることが難しいものもありますので、判断に迷う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

一次感染者の方

| 判断要素 | 参照すべき書類の一例 |

|---|---|

| B型肝炎ウイルスに持続感染している | 医師のカルテ、検査結果など |

| 生年月日が1941年7月2日から1988年1月27日+満7歳になるまでに集団予防接種等を受けている | 母子健康手帳、予防接種台帳の写し(原則市町村が保存)など |

| 集団予防接種等以外にB型肝炎ウイルスに感染する原因がない | 両親の血液検査結果、カルテ等の医療記録など |

二次感染者の方

| 判断要素 | 参照すべき書類の一例 |

|---|---|

| 母親または父親が一次感染者である | 母親または父親について、一次感染者と判断するための書類(一次感染者の表と同じもの) |

| B型肝炎ウイルスに持続感染している | 医師のカルテ、検査結果など |

| 母子(父子)感染により感染した | 母親(父親)のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果など |

三次感染者の方

| 判断要素 | 参照すべき書類の一例 |

|---|---|

| 母親または父親が二次感染者である | 母親または父親について、二次感染者と判断するための書類(二次感染者の表と同じもの) |

| B型肝炎ウイルスに持続感染している | 医師のカルテ、検査結果など |

| 母子(父子)感染により感染した | 母親(父親)のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果など |

相続人の方

| 判断要素 | 参照すべき書類の一例 |

|---|---|

| 被相続人(亡くなった方)が一次感染者、二次感染者、三次感染者に当てはまるかどうか | 被相続人の検査結果、カルテ、母子手帳、被相続人の両親の検査結果など |

B型肝炎給付金はいくらもらえる?|ツールでかんたん診断

B型肝炎給付金の支給額は最大3600万円であり、その症状の程度によって支給される額が異なります。

具体的には、以下の表をご覧ください。

| 死亡、肝がん、重度の肝硬変 | 発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |

| 発症後20年を経過している方 | 900万円 | |

| 軽度の肝硬変 | 発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |

| 20年が経過し現に治療を受けている方等 | 600万円 | |

| 発症後20年を経過した上記以外の方 | 300万円 | |

| 慢性肝炎 | 発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |

| 20年が経過し現に治療を受けている方等 | 300万円 | |

| 発症後20年を経過した上記以外の方 | 150万円 | |

| 無症候性キャリア | 発症後20年を経過していない方 | 600万円 |

| 発症後20年を経過している方 | 50万円+定期検査費用等 |

発症後20年を経過で受給金額が変わる

上記の表の通り、「発症後20年を経過」しているかどうかで、受給金額が大幅に変わります。

これには、民法に規定されている「除斥期間」が関係しています。

除斥期間とは、時間の経過によって当然に権利が消滅してしまう期間のことです。

B型肝炎は国の注射器を使いまわすという不法な行為によって引き起こされたものですから、民法という法律に規定する「不法行為」に該当します(民法709条)。

参考:民法|e−GOV法令検索

そして、このような不法な行為によって生じた損害については、不法な行為の時から20年を経過すると、消滅すると規定されています(民法724条)。

B型肝炎の場合、どの時点が「不法な行為の時」といえるかについて、国は柔軟な姿勢を示しています。

詳しくは、以下の表をご覧ください。

| 対象者 | 除斥期間の起算点(「不法な行為の時」) |

|---|---|

| 死亡した方 | 死亡日 |

| 慢性肝炎などを発症した方 | 症状の発症日 |

| 無症候性キャリアの方 | 集団予防接種等日または出生日 |

B型肝炎給付金をいくらもらえる?無料で診断!

実際に自分がいくら給付金をもらうことができるのか、気になりますよね。

ぜひこちらのページから無料で診断してみてください。

給付金の他にもらえる手当等

B型肝炎の給付金支給対象者には、給付金の他にも、もらうことができるお金があります。

表にまとめましたので、以下をご覧ください。

| 全員がもらえる手当金 | 特定無症候性持続感染者の方のみもらえる手当金等 |

|---|---|

|

|

B型肝炎給付金の請求期限

B型肝炎給付金には請求期限があります。

B型肝炎給付金は、「B型肝炎給付金感染社給付金等の支給に関する特別措置法」という法律によって作られた制度です。

この法律において、給付金の支給を受けるためには、2027年(令和9年)3月31日までに訴訟を提起しなければならないことになっています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

B型肝炎給付金をもらった人

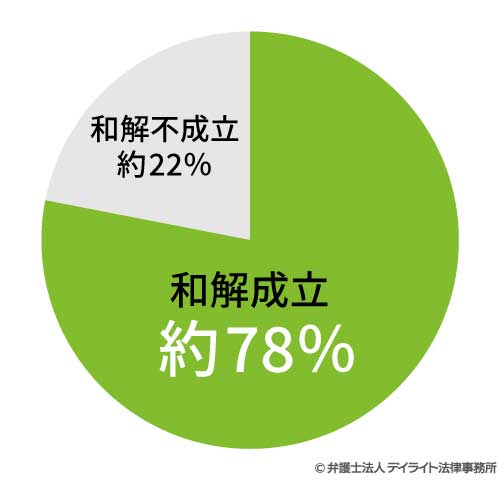

令和5年1月31日時点で、国に対してB型肝炎給付金を受け取るために裁判を起こした人の数は、109,518名にものぼります。

さらに、その中で国と和解が成立した人の数は、85,616名です。

和解が成立している人は、そのほとんどが国からB型肝炎給付金を受け取っていると思われますので、国に対して裁判を起こした人の内、約78%の人がすでに給付金を受け取っていることになります。

参考:法務省|B型肝炎訴訟

B型肝炎給付金をもらえない人とは?

B型肝炎給付金をもらえない人の代表的なケースは、次の5つです。

- ① 一過性の感染

- ② 生年月日が対象期間外

- ③ 集団予防接種等を受けたのが満7歳の誕生日以降

- ④ 集団予防接種等以外の原因による感染

- ⑤ 給付金の対象者でない母親または父親からの母子(父子)感染

詳しく知りたい方は、以下のページもあわせてご覧ください。

B型肝炎給付金を受け取るまでの手続きの流れ|図解あり

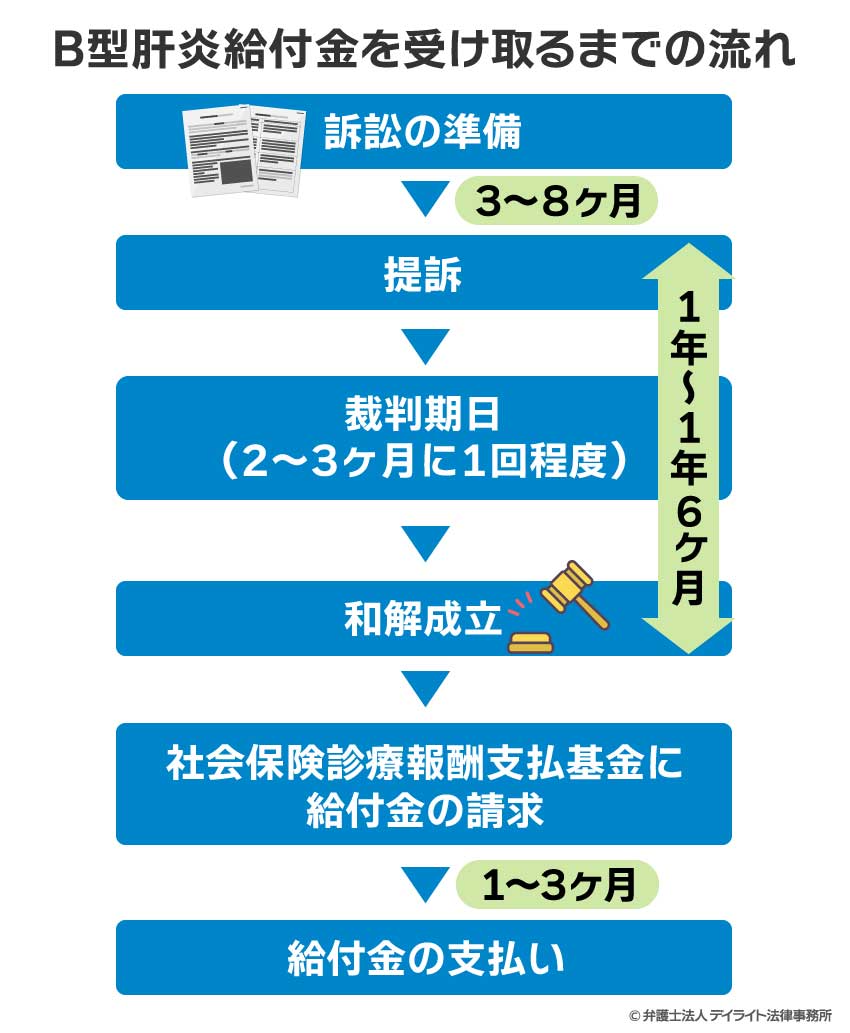

B型肝炎給付金を受け取るまでの流れは、以下のフロー図のとおりです。

※フロー図に記載している期間はあくまで目安であり、短くなることもあれば長くなることもあります

訴訟の準備

訴訟提起するには、決められた必要書類を収集する必要があります。

病院のカルテなどの医療記録は比較的早く収集できます。

しかし、必要書類の中には、請求する本人や両親の検査結果の書類も含まれるため、検査が未了の場合には、検査を実施して貰う必要があるため、一定の時間が必要となります。

提訴

給付金を受け取るには、裁判所に訴訟提起(提訴)する必要があります。

訴状や証拠説明書などの必要書類を作成して、管轄の裁判所に提出することになります。

管轄は、原則として、現在住んでいる住所地を管轄する裁判所、東京の裁判所、集団予防接種を受けた場所を管轄する裁判所になります。

裁判期日

提訴後に、第1回裁判期日が決まります。

第1回期日が実施されて、国側から何らかの回答(和解あるいは追加資料の要求)があるのは、9ヶ月〜1年程度後になります。

その間は、数ヶ月おきに裁判期日が開かれますが、特に進展がない期日が続くことになります。

和解成立

国側が、提出された証拠を確認して、給付金の条件を満たすと判断した場合には、国側から和解の打診がなされます。

その後の裁判期日において、和解成立となります。

給付金の請求・給付金の支払い

給付金は、社会保険診療報酬支払基金から支払われます。

和解すると、裁判所により和解調書が作成されます。

和解調書を支払請求書や住民票などの必要書類とともに、社会保険診療報酬支払基金に給付金の支払いを請求することで、給付金の支払いを受けることができます。

B型肝炎給付金請求に必要な書類と取得方法

B型肝炎給付金を受け取るためには、自らが給付金をもらえる人であることを証明しなければなりません。

証明するためには、以下のような書類を用意する必要があります。

一次感染者の場合

- ① B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す書類

- ② 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを示す書類

- ③ 母親からの感染(母子感染)でないことを示す書類

- ④ 父親からの感染(父子感染)でないことを示す書類

- ⑤ その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを示す書類

二次感染者の場合

- ① 母親(父親)が一次感染者にあたることを証明する書類

- ② 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類

- ③ 母親(父親)からの感染であることを証明する書類

三次感染者の場合

- ① 母親(父親)が二次感染者にあたることを証明する書類

- ② 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類

- ③ 母親(父親)からの感染であることを証明する書類

上記感染者の相続人の場合

- ① 亡くなられた方(被相続人)が一次・二次・三次感染者にあたることを証明する書類

- ② 相続人であることを証明する書類

必要書類の取得方法

一次感染者の場合を例にすると、まず「B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す書類」が必要になります。

これは病院などの医療機関で血液検査を受けることで取得できます。

このほかにも、母子手帳のようにご家庭で保管しているもの、市区町村で交付を受ける予防接種台帳、ご本人やご家族が作成する書類など、種類によって入手先はさまざまです。

各書類の取得方法や具体的な手順については、以下のページで一覧表にまとめて解説していますので、ぜひご確認ください。

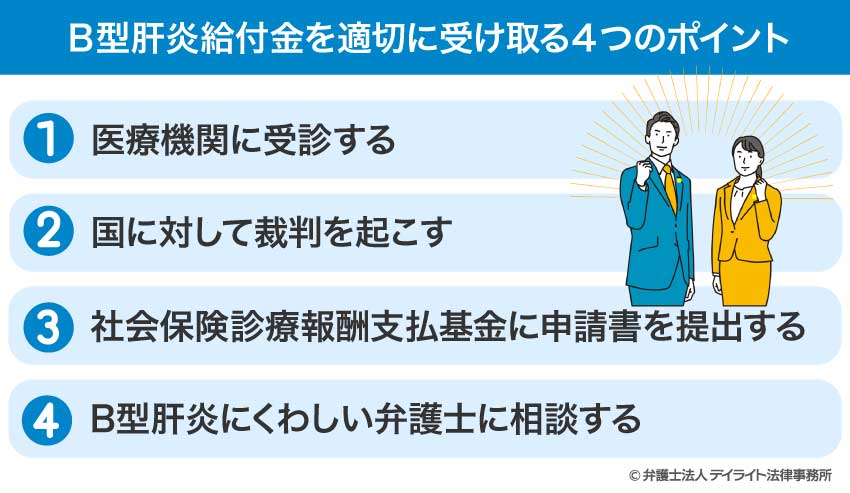

B型肝炎給付金を適切に受け取る4つのポイント

B型肝炎給付金をきちんと受け取るためには、どのような点に気を付ければいいのでしょうか?

ポイントとなる点を4つ解説します。

① 医療機関に受診する

B型肝炎の患者本人がB型肝炎給付金を受け取るためには、自らがB型肝炎の患者であることを証明しなければなりません。

この証明については、医師の診断書やカルテなどの書類を提出して行います。

そのため、医療機関の受診は、B型肝炎給付金を受け取るために不可欠といえます。

また、B型肝炎は病気ですから、適切な治療を受けるという意味でも、医療機関への受診はした方が良いでしょう。

② 国に対して裁判を起こす

B型肝炎給付金を受け取るためには、国に対して国家賠償請求訴訟を提起する(裁判を起こす)必要があります。

ただし、裁判を起こすのはいつでもいいというわけではなく、2027年(令和9年)3月31日までに裁判を起こす必要がある点に注意が必要です。

参考:特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省

③ 社会保険診療報酬支払基金に申請書を提出する

国と和解が成立した場合であっても、そのあと自動的に給付金が支払われるわけではない点に注意が必要です。

社会保険診療報酬支払基金宛てに申請書類を作成し、提出するのを忘れてしまった場合には、たとえ国との間で和解が成立していたとしても、給付金を受け取ることはできません。

そのため、忘れずに社会保険診療報酬支払基金宛てに申請書を提出することが重要です。

④ B型肝炎にくわしい弁護士に相談する

B型肝炎給付金を受け取るためには、①必要な書類の収集、②国への裁判提起、③社会保険診療報酬支払基金への請求という3つの重要なステップを1つずつこなす必要があります。

もちろん、ご自身でこれら全てを行うことも可能ですが、初めての方にはこれらの作業はなかなか難しい点が多いと思います。

また、B型肝炎給付金を受け取るためには、2027年(令和9年)3月31日までには裁判を起こす必要がありますが、書類の収集などに時間をかけてしまうと、裁判を起こすのが間に合わなくなってしまうおそれもあります。

資料収集・訴訟提起の専門家とする弁護士であれば、ご自身で給付金を請求するよりも早く給付金を受け取ることができることでしょう。

弁護士への相談がB型肝炎給付金を受け取るための近道です。

【実例紹介】当事務所でサポートしたB型肝炎給付金請求

40代男性Aさん、慢性肝炎の事例

ご依頼のきっかけ

40代のAさんは、B型肝炎ウイルスが原因で慢性肝炎を発症し、治療を継続していました。

B型肝炎給付金の給付金の存在を知り、自分も対象になるのではないかと考え、当事務所に相談に来られました。

弁護士において、事情を聞き取ったところ、給付金の対象になる可能性が高いことが分かりました。

そのことを説明したところ、当事務所の弁護士にご依頼されることになりました。

給付金受給までの道のり

弁護士は、現状、存在する検査結果を確認して足りない検査をリストアップし、Aさんとご両親に必要な検査を受けてもらうようお願いしました。

給付金の訴訟には、Aさんとご両親のカルテ等の医療記録が必要になりますが、こうした書類は弁護士が代行して取得しました。

必要書類が集まったところで、裁判所に訴訟を提起しました。

初回の裁判期日において、国側から和解の可否や追加資料の要否の検討には約11ヶ月かかると言われました。

その後は2〜3ヶ月に1回のペースで裁判期日が開かれ、およそ11ヶ月が経過した頃、国側から追加資料の提出を求められました。

追加資料提出すると、国側から和解の申し入れがあり、次回の裁判期日で無事和解を成立させることができました。

和解成立後、速やかに社会保険診療報酬支払基金への給付金請求手続きを行い、約1ヶ月後にはAさんの口座へ給付金が無事入金されました。

給付金は、除斥期間が経過していない慢性肝炎でしたので1250万円に訴訟手当金(1250万円の4%)、検査費用を加えた金額が支給されました。

B型肝炎給付金の請求手続きは数年に及ぶことが一般的です。

もしご自身が対象になるかもしれないとお考えでしたら、お早めに専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

B型肝炎給付金のよくあるQ&A

B型肝炎給付金について、よくある質問にお答えします。

B型急性肝炎の給付金はもらえるのか?

B型急性肝炎の場合も給付金をもらえる可能性があります。

B型急性肝炎の場合も給付金をもらえる可能性があります。B型急性肝炎の症状は、肝機能異常、 全身倦怠感、 黄疸、 褐色尿、 発熱、嘔吐などがあります。

連続予防接種によりB型肝炎ウィルスに感染し、その後、B型急性肝炎を発症し、慢性化した場合には、持続感染して、給付金の対象となる可能性があります。

国に対して裁判を起こした人の約78%の人がすでに給付金を受け取っています。

B型肝炎給付金をもらえる対象者であるかについては、この記事と合わせて、以下の記事も参考にしてください。

B型肝炎の給付金は、無症状でももらえる?

B型肝炎の給付金は、ウィルスに感染し無症候性キャリアとなっていれば、無症状でももらうことができます。

B型肝炎の給付金は、ウィルスに感染し無症候性キャリアとなっていれば、無症状でももらうことができます。無症候性キャリアの給付金は、除斥期間が経過していない場合は600万円、除斥期間が経過している場合には50万円です。

さらに、無症状の方の場合は、B型肝炎にかかったことで支払われる給付金以外にも、①慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、②母子感染防止のための医療費、③世帯内感染防止のための医療費、④定期検査手当も支払われます。

給付金を受け取るまでにはどのくらい時間がかかる?

給付金を請求するには、訴訟提起をしなければなりません。

給付金を請求するには、訴訟提起をしなければなりません。

訴訟提起から給付金を受け取るまでは2年程度は見ておいた方が無難でしょう。

給付金を請求するには、訴訟提起をしなければなりません。

訴訟提起をした後、国側が条件を満たしているか検討することになります。

この検討期間は、その当時のB型肝炎訴訟の提起されている件数などによりますが、10ヶ月〜1年程度を要することが多いです。

この検討期間の後、国から追加で資料の提示を求められることが多いです。

追加の資料を提出してから、さらに国の検討期間が数ヶ月かかるため、最終的に裁判が終わるのは、訴訟提起をしてから、早くても1年〜1年6ヶ月程度はかかります。

裁判が終わった後に、社会保険診療報酬支払基金に給付金の請求をすることになります。

社会保険診療報酬支払基金からは、請求して1〜3ヶ月程度で支払いがなされます。

したがって、訴訟提起から給付金を受け取るまでは2年程度は見ておいた方が無難でしょう。

まとめ

この記事では、B型肝炎給付金について解説をしました。

B型肝炎給付金は国がB型肝炎患者に対して支払うお金ですから、対象者の方は給付金を受け取る権利があります。

しかし、現状では、ご自身がB型肝炎給付金をもらえる対象者であるかの調査、実際にB型肝炎給付金を受け取るための手続きなどはわかりにくくなっています。

その上、B型肝炎給付金を受け取るために必要な国への裁判提起は027年(令和9年)3月31日までに行わなければなりません。

そのため、B型肝炎給付金を受け取るための手続きに精通した専門家のサポートを受けながら、迅速に手続きすることをおすすめします。

当事務所にはB型肝炎問題に注力する弁護士がおり、被害者やそのご遺族を強力にサポートしております。

遠方の方にはLINEやZoomなどによるオンライン相談等にも柔軟に対応しておりますので、B型肝炎に関しては、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

この記事が、B型肝炎給付金を受け取ろうと考えている方にとって、お役に立てれば幸いです。