威力業務妨害罪とは?罰則や偽計業務妨害罪との違いについて解説

威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する犯罪です(刑法234条、233条)。

例えば、執拗にクレームを伝える行為や、殺人や爆破予告を行う行為などで、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

罰則(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

この記事では、どのような行為が威力業務妨害罪に問われるのか、威力業務妨害罪の構成要件・罰則、威力業務妨害罪が成立する具体例・裁判例、威力業務妨害罪で逮捕された場合の流れ・対応方法などを弁護士が解説します。

目次

威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪の定義

威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する犯罪です(刑法234条、233条)。

(威力業務妨害)

第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

条文の構造からもお分かりいただけるように、威力業務妨害罪は、偽計業務妨害罪と同じカテゴリーに位置付けられている犯罪です(2つの犯罪を合わせて「業務妨害罪」と呼ばれます)。

威力業務妨害罪が成立するための構成要件

威力業務妨害罪が成立するための構成要件は、①威力と②(ⅰ)業務(ⅱ)妨害です。

威力業務妨害罪は成立範囲を限定することが困難な犯罪であるとされており、威力業務妨害罪による処罰範囲は拡大傾向にあります。

以下では、それぞれの構成要件の意味について解説します。

①威力とは

威力とは、「人の自由意思を制圧するに足りる勢力」を意味します。

被害者が実際に自由意思を制圧された場合はもちろんのこと、実際には自由な意思が制圧されていなくても、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すだけで「威力」を用いたと扱われます。

「威力」に当たり得る典型的な行為には、次のようなものがあります。

- 暴行や脅迫などによって威迫すること

- 大声や叫び声などによって混乱を生じさせること

- 業務に必要な物を捨てたり隠したりすること

- 生命や身体への危険状態を作り出すこと

- 地位や集団などによる威圧的な勢力を利用すること

なお、威力業務妨害罪と似たような法律の定めとして、軽犯罪法1条31号に「他人の業務に対して“悪戯”などでこれを妨害した者」を処罰するとの規定があります。

引用元:軽犯罪法|e−GOV法令検索

「威力」と「悪戯」(いたずら)を区別する基準は、法律では明確に定められていませんが、単なる「悪戯」(おもしろ半分の行為)よりも悪質性の高いものが「威力」に当たると考えられています。

②(ⅰ)業務

業務とは、「職業などの社会生活を送るうえでの地位に基づいて、継続して行うことが予定されている事務・事業」を意味します。

経済的な利益を目的とする営利的なビジネスはもちろんのこと、非営利的な活動(ボランティア活動、サークル活動、同窓会、マンション管理組合、PTA、地域の自治会など)も広く含まれます。

②(ⅱ)妨害

妨害とは、「業務を妨害するおそれのある状態が発生したこと」をいいます。

実際に業務運営を妨害した場合はもちろんのこと、実際には結果が発生していなくても、業務運営を妨害するおそれのある状態が発生しただけで「妨害」に当たるとされています。

威力業務妨害は親告罪?

威力業務妨害罪は、業務を行う人に働きかけて業務を妨害するケースのほか、人が業務に用いる物に働きかけて(店の看板を壊したり落書きする、事務机の中に猫の死骸を入れるなど)業務を妨害するケースもあります。

そして、後者のようなケースでは、被害者に気付かれない間に物への働きかけが行われ、業務への異変を感じてはじめて被害者がこれに気付くということも少なくありません。

このようなこともあってか、威力業務妨害罪は、被害に気付いた被害者からの告訴がない限り起訴されない「親告罪」であると勘違いされることもあるようですが、それは誤りです。

威力業務妨害罪は「非親告罪」であり、被害者からの告訴がなくても、警察などの捜査機関が犯罪のあったことを把握すれば捜査が始まり、起訴されて刑事裁判を受ける可能性がある犯罪です。

非親告罪の詳しい解説については、次のページも参照してください。

威力業務妨害罪の時効

威力業務妨害罪の時効は、犯罪行為が終わった日から数えて3年と定められています(刑事訴訟法55条1項ただし書、250条2項6号)。

引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索

威力業務妨害罪の罰則

威力業務妨害罪の罰則(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(刑法234条、233条)。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

悪質性が高い事案、被害が大きい事案、社会的な影響が大きい事案などの場合には、初犯であっても執行猶予のない実刑判決が下され、刑務所に入らなければならない可能性もあり得ます。

威力業務妨害罪が成立する具体例・裁判例

ここでは、どのような行為が威力業務妨害罪に当たるのかのイメージをつかんでいただけるよう、威力業務妨害罪が成立するとされた具体例・裁判例を紹介します。

威力業務妨害罪が成立し得る具体例

まずは、威力業務妨害罪が成立し得る典型的な具体例を紹介します。

執拗にクレームを伝える行為

執拗にクレームを伝える行為 殺人や爆破予告を行う行為

殺人や爆破予告を行う行為 駅構内で、多人数の集団をもってデモ活動などを行う行為

駅構内で、多人数の集団をもってデモ活動などを行う行為

威力業務妨害罪が成立するとされた裁判例

次に、実際に威力業務妨害罪が成立するとされた裁判例を紹介します。

卒業式の開式直前に大声で保護者らに呼びかけ、これを制止した教員に叫ぶなどして、卒業式の厳粛・円滑な遂行を妨害した行為

卒業式の開式直前に大声で保護者らに呼びかけ、これを制止した教員に叫ぶなどして、卒業式の厳粛・円滑な遂行を妨害した行為 動く歩道の設置工事に従事する自治体職員に対して、工事現場の路上生活者らが、工事を阻止するために、花火などを投げつけたり、「帰れ」と繰り返し叫んだりした行為

動く歩道の設置工事に従事する自治体職員に対して、工事現場の路上生活者らが、工事を阻止するために、花火などを投げつけたり、「帰れ」と繰り返し叫んだりした行為 上司の事務机の引き出しの中に、薬剤で赤く染めた猫の死骸を入れた行為

上司の事務机の引き出しの中に、薬剤で赤く染めた猫の死骸を入れた行為

ここで紹介した具体例・裁判例は、威力業務妨害罪に当たるとされた事例のごく一部に過ぎません。

また、すでにお伝えしたとおり、威力業務妨害の成立範囲は拡大傾向にあります。ご自身の行為が威力業務妨害罪に当たるのではないかとご不安な方は、弁護士への速やかなご相談をお勧めします。

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の違い

威力業務妨害罪と同じカテゴリーに位置付けられている犯罪として、偽計業務妨害罪(刑法234条)があります。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

これら2つの犯罪は、どちらも「業務を妨害する」という点では共通しますが、業務を妨害するための「手段・方法」が大きく異なります。

威力の意味はすでに解説したとおりで、その特徴は、公然・誇示的、可視的に行われることが多いという点にあります(すでに解説したように、業務に用いる物に働きかけるケースでは、被害者に気付かれない間に行われることもあります)。

他方、偽計とは、人の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりして業務を妨害することを意味します。

そして、その特徴は、(威力とは正反対の)非公然・隠密的、不可視的に行われることが多いという点にあります。

以上を表で整理すると、次のようになります。

| 威力業務妨害罪 | 偽計業務妨害罪 | |

|---|---|---|

| 共通点 | 業務を妨害する | |

| 相違点 | 公然・誇示的 可視的 |

非公然・隠密的 不可視的 |

偽計業務妨害罪については、次のページも参照してください。

公務執行妨害罪との違い

このほかにも、威力業務妨害罪と似たような犯罪として、公務執行妨害罪があります(刑法95条1項)。

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

公務執行妨害罪は公務員の職務である「公務」を妨害したときに成立する、という点が威力業務妨害罪との大きな違いの1つですが、これ以外にも異なる点があります。

威力業務妨害罪と公務執行妨害罪との主な違いは、次の3点にあります。

- ① 威力業務妨害罪の方が、公務執行妨害罪よりも妨害の手段・方法が広い(=犯罪の成立する範囲が広い)

- ② 威力業務妨害罪の方が、公務執行妨害罪よりも妨害の対象が広い(=犯罪の成立する範囲が広い)

- ③ 公務執行妨害罪には禁固刑があるが、威力業務妨害罪には禁固刑がない(=罰則が重い)。

以上を整理し、詳細を解説したものが次の表です。

| 威力業務妨害罪 | 公務執行妨害罪 | |

|---|---|---|

| 妨害の手段・方法 | 暴行・脅迫以外も含む | 暴行・脅迫に限定 |

| 妨害の対象 | ・一般人の業務 ・公務員の公務のうち、強制力を行使できないものすべて(例:地方議会の活動、選挙の立候補届出受理業務) |

公務員の公務のうち、強制力を行使できるものだけ

(例:警察官の逮捕、国税調査官の税務調査) |

| 罰則 | 3年以下の懲役 50万円以下の罰金 |

3年以下の懲役・禁固 50万円以下の罰金 |

威力業務妨害罪で逮捕された場合の流れ

具体例・裁判例で解説したように、威力業務妨害罪では、身近な行為が犯罪に当たる可能性があります。

軽微な事案であれば、不起訴で終わったり、起訴されたとしても罰金刑や執行猶予付きの判決も十分に期待することができます。

しかし、悪質性が高い事案、被害が大きい事案、社会的な影響が大きい事案などでは、逮捕されて身柄を拘束され、示談などの適切な弁護活動を行わなければ、起訴されて実刑判決を受けることも十分に考えられます。

そこで、ここでは、威力業務妨害罪で逮捕された後の流れと対応方法を解説します。

逮捕された後の手続の流れについては、次のページも参照してください。

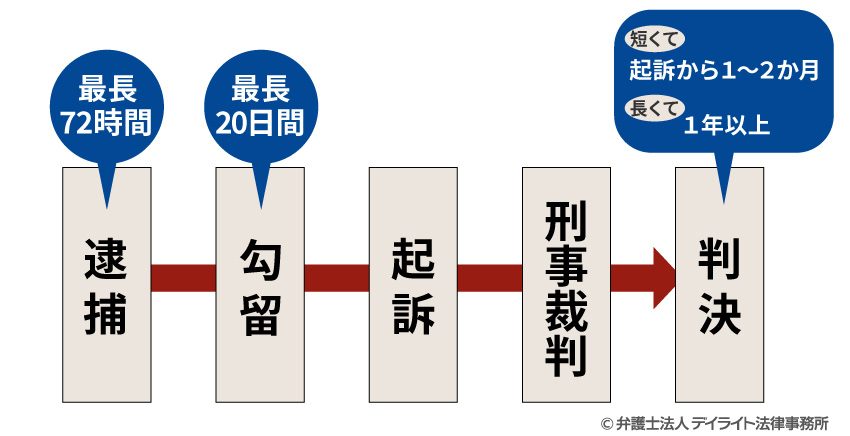

逮捕段階

逮捕されると、多くの場合は警察署の中の留置場に身柄を拘束されます。

逮捕の期間は最長72時間で、その間、面会できるのは弁護士だけとなり、弁護士以外の家族・友人などとの面会や連絡は一切禁止されます。

逮捕に引き続いて勾留されてしまうと、さらに最低でも10日間・最長で20日間身柄を拘束される可能性がありますので、そうなると仕事や学校などにも大きな支障が生じかねません。

そのため、逮捕段階では、そもそも検察官に勾留を請求させない、あるいは、検察官が勾留を請求したとしても裁判所に勾留を認めさせない弁護活動が必要となります。

具体的には、被害者との間で被害弁償をして示談を成立させること、身元引受人を見つけること、勾留されれば仕事を失ったり学校を退学になるおそれがあると主張することなどによって、勾留を阻止し、逮捕段階での釈放を求めることになります。

勾留段階

逮捕後は、約94%の事案で、検察官が裁判所に勾留を請求し、勾留に移行することとなります。

また、裁判所が検察官の勾留請求を認める割合は約96%ですから、検察官の勾留請求に対して何らの弁護活動を行わなければ、検察官の請求どおり身柄が拘束される可能性が極めて高くなってしまいます。

そして、勾留請求が認められてしまうと、逮捕段階とあわせて最長23日間の身柄拘束を受けることとなります。

勾留中は弁護士以外とも面会ができるようになることが多いのですが、弁護士以外との面会には、平日の日中のみ・1日1~3回まで・1回15~20分まで・警察官の同席ありなど、様々な制限があります。

そのため、裁判所が勾留を認めた場合には、勾留を認めた判断を取り消すよう、裁判所に申し立てることとなります。

また、勾留期間の途中であっても、被害者との間で示談や被害弁償が済んでいたり、取調べや捜査がすべて完了したりしていれば、それ以上身柄を拘束する必要はありませんので、勾留を取り消して釈放するよう、裁判所に申し立てることとなります。

勾留段階の詳細については、次のページも参照してください。

起訴されてから判決まで

日本の裁判の有罪率は99.9%ですから、起訴されてしまうと、ほぼ間違いなく前科が付いてしまいます。

引用元:犯罪白書|令和3年

執行猶予付きの判決であれば、ひとまずは刑務所に入らなくても済みますが、有罪判決である以上、前科が付くことには変わりありません。

また、勾留されたまま起訴されてしまうと、裁判が終了するまでさらに身柄を拘束されることになります。

もっとも、起訴された後は保釈を請求できるようになり、保釈が認められれば、日常生活を送ったまま裁判を受けることが可能です。

しかし、保釈のためには保釈保証金を納付することが必要で、保釈保証金の相場は最低で150万円・通常で200万円といわれており、金銭的に大きな負担がかかってしまいます。

また、保釈が認められたとしても、裁判は平日の日中に行われますので、裁判を受けるために仕事や学校を休む必要も出てきます。

このように、起訴されることによる不利益は極めて大きなものです。

逮捕された場合には、早期釈放だけではなく、最終的には不起訴を獲得することまでを見据えて対応する必要があります。

威力業務妨害罪で逮捕された場合のポイント

①早期釈放を実現する

このように、万が一逮捕されてしまうと、長期間の身柄拘束によって仕事や学校などの日常生活に大きな支障が生じることとなってしまいますので、まずは早期釈放を実現する必要があります。

早期釈放のための弁護活動については、次のページも参照してください。

②最終目標は不起訴を獲得すること

勾留が続いていればもちろんのこと、釈放された場合でも、事件に対する捜査が終了するわけではなく、検察官が起訴・不起訴を決めるために捜査は続けられます。

勾留されている場合には、起訴されたかどうかは遅くても23日以内に分かりますが、釈放されて在宅で捜査が続いていると、忘れたころに起訴されて裁判所からの出頭命令が届くということも少なくありません(捜査機関にとっても、在宅の事件には時間制限がないため、どうしても処理が後回しにされがちです)。

そのため、釈放された場合であってもそうでない場合であっても、起訴されて前科が付くことを避けるために、不起訴を獲得することが必要です。

また、釈放されて在宅のままで捜査が続けられている場合には、起訴されるかもしれないという不安定な立場に長期間置かれることになりかねませんので、速やかに捜査を終えて不起訴とするよう、捜査機関に求める必要もあります。

不起訴を獲得するための弁護活動については、次のページも参照してください。

まとめ

威力業務妨害罪は、身近な行為が犯罪に当たる可能性があり、逮捕されれば長期間の身体拘束を受けたり、起訴されれば実刑判決を受ける(=刑務所に入る)こともあり得る犯罪です。

威力業務妨害罪の疑いをかけられた場合には、早い段階で弁護士に相談いただくことで、速やかに被害弁償や示談を成立させて逮捕を阻止したり、勾留を阻止したり、不起訴を獲得したりするなど、幅広い弁護活動を行うことが可能となります。

少しでも不安な点がおありの場合には、速やかに弁護士にご相談なさることをお勧めします。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか