脅迫で逮捕|その後の流れ・逮捕されないポイントを解説

人に対して脅迫を加える行為は、脅迫罪として刑法により処罰されることがあります。

口喧嘩やトラブルなどがエスカレートしたあげく、売り言葉に買い言葉でつい「脅し」に当たるようなことをいってしまうと、犯罪になることもあるのです。

万が一犯罪にあたってしまうと、逮捕される可能性もありますし、起訴されて刑事罰を科されることにもなりかねません。

こうなると「うっかり」では済まされませんので、どのような行為が脅迫罪になるのか、正しく知っておく必要があります。

このページでは、どのような場合に脅迫罪が成立するのか、脅迫罪で逮捕される可能性やとるべき対応などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

この記事でわかること

-

- 脅迫罪の成立条件

- 脅迫罪で逮捕されるケース

- 脅迫罪で逮捕されないためのポイント

脅迫とはどのような犯罪?

脅迫罪は、相手やその親族の生命や身体等に対し害を加える旨を告知することによって恐怖を感じさせる犯罪です。

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

脅迫罪において特徴的なのは、脅迫行為「のみ」で処罰の対象となっている点です。

脅迫は、多くの場合何らかの目的を実現するための手段として行われるものであり、刑法上も、いくつかの典型的な事例を想定した規定が置かれています。

たとえば、脅迫によって相手を怖がらせて財産を交付させると、脅迫罪ではなく恐喝罪になります。

同様に、脅迫という手段を用いて義務のないことを行わせれば強要罪になります。

このように、脅迫によって相手の自由な意思を制圧して目的を遂げようとすることは、刑法上さまざまな形で処罰対象とされているのです。

一方、脅迫罪はこれらの犯罪とは異なり、行為者の目的を問いません。

すなわち脅迫罪では、上記のような目的を遂げるためでない場合であっても、脅迫を加えればそれだけで犯罪が成立するということです。

これは、加害者が特定の目的を持たない場合であっても、脅迫が加えられればそれだけで被害者は恐怖を感じ、生活の平穏が害されるためです。

実際にどのような行為が脅迫に当たるのかについて、以下で詳しく解説します。

脅迫罪が成立する場合

脅迫罪は、相手及びその親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することによって成立します。

「害を加える旨を告知」というのが本罪の行為であり、これは「害悪の告知」と呼ばれることがあります。

害悪の告知とは

害悪の告知とは、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを告げることです。

「殺す」といえば生命に対する危害の告知ですし、不名誉な事実を公表するといえば名誉に対する危害の告知といえます。

このとき、告知者が実際に告げたとおりの危害を加える意図を有しているかは、問題ではありません。

害悪を告知された被害者の側としては、加害者の本心など知りようがなく、加害者の真意がどうであろうと恐怖を感じざるを得ないことに変わりはないからです。

喧嘩の際に「ぶっ殺してやる」と言ったとしても、実際に殺人事件にまで発展することは稀でしょうが、実際に殺すかどうかは問題ではなく、そのことを告げて相手方に恐怖を感じさせたという点において、脅迫罪が成立するのです。

告知される害悪は加害者の意思によって左右できるものであることを要するとされ、占いのような単に吉凶を告げるだけのものは、脅迫に当たらないと考えられています。

このような事例では、たとえそれによって被害者に恐怖を与えることになるとしても、自らが危害を加えると言っているわけではなく、「害を加える旨を告知」したとはいえないからです。

ただし、自身が霊能力者であり天変地異や厄災をコントロールできる立場にあると信じさせた上で、「天罰が下る」「地獄に落ちる」などと告げたケースであれば、害悪の告知に当たるという判断もあり得ると思われます。

また、直接的に加害を告げた場合だけでなく、加害を遠回しに表現した場合であっても、一般的な理解で害悪を暗示していると解釈できるものについては、脅迫が成立します。

たとえば、「夜道に気をつけろ」「火の用心」などの表現がこれに当たると考えられます。

これらは、表面的な意味を捉えれば相手の身を案じている文言です。

しかし、相手方と紛争関係にあるという状況下において全体の文脈を通じて解釈すると、実質的には「夜道で襲う」「火を放つ」ということを暗に意味していると捉えられる可能性があります。

言葉の意味は単語それ自体だけでなく、前後の文脈を含めて一般の人なら通常どう理解するか、という観点から実質的に判断されることになるのです。

夜道や火の気に気をつけなければならない具体的事情がないにもかかわらず、唐突にこのようなことをいいだした場合、「単に相手のことを心配しただけだ」といった弁解は通用しないものと心得るべきでしょう。

脅迫の手段

脅迫の手段に制限はなく、相手方が認識可能な方法であれば手段を問いません。

対面して直接伝える場合はもちろん、電話、手紙、ファックス、電子メールなどあらゆる手段が含まれます。

相手方に認識される可能性があれば、第三者を介して間接的に告知する場合も含まれるとされ考えられています。

例えば、脅迫状を発見されやすい場所に置いておき、それを持ち帰った人物によって内容が告知された場合に脅迫罪が成立するとされた事例があります(大判大正8年5月26日)。近年であれば、相手に対して直接発信されていないインターネット上の投稿やコメントであっても、それが本人に認識される可能性のあるものであれば、脅迫になると考えられます。また、言葉で表現して害悪を告知する場合のほか、挙動や所作などの非言語的な方法でも脅迫になることがあります。

相手に対して拳を振り上げてみせるのは「殴るぞ」と言っているのと変わりませんし、カミソリの刃や銃弾などを送りつける行為は、加害の手段を示すことで相手に恐怖を与えるものといえるでしょう。なお、脅迫の際に凶器を示した場合には、暴力行為等処罰に関する法律により「示凶器脅迫罪」としてより重く処罰されることになります。

一般人を基準に判断しますので、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは、脅迫の成否とは関係ありません。

相手の受け止め方がどうであろうと、一般に人が恐怖を感じると認められるようなことを告げたのであれば、その時点で脅迫は成立します。

ただし、脅迫罪になるためには、少なくとも相手方が告知内容を実際に認識する必要があります。

相手方が告知されたことを認識すらしていないのであれば、害を加える旨を「告げた」とはいえないからです。

脅迫状を例に取れば、相手が脅迫状を読んだ場合には、それが一般人を基準に恐怖を感じさせるといえるものであれば、たまたま本人が恐怖を感じなくとも脅迫罪となります。

他方で、脅迫状を読むこともなく捨てたような場合には、その内容が認識されておらず恐怖を与える余地がありませんので、脅迫罪にはなりません。

まとめると、一般人を基準として人が恐怖を感じるような内容を、実際に相手方に認識させることによって脅迫が成立するということになります。

脅迫の対象者とは?

脅迫が犯罪として成立するのは、相手方又はその親族に対する加害を告知したときです。

友人や恋人などに対する加害を告げる行為については、一定の恐怖感を与えるものではありますが、刑法上の脅迫罪には当たりません。

また、脅迫罪は相手に恐怖を与える犯罪であることから、恐怖を感じることのない会社等の法人についても、脅迫罪は成立しません。

ただし、脅迫を受けた会社の代表者や担当者などの個人が恐怖を感じるような脅迫の場合は、これらの個人に対する脅迫罪となり得ます。

さらに、脅迫行為によって会社の業務が妨害されたような場合には、威力業務妨害罪などによって処罰される可能性もあります。

| 対象者 | 脅迫罪の成否 |

|---|---|

| 相手の親族 | ◯ |

| 友人や恋人 | ✕ |

| 会社 | ✕ |

正当行為による脅迫はどうなる?

「告訴してやる」「おまえの不正を公表する」といった正当な行為であっても、これを相手に告知して恐怖感を与えると、脅迫となることがあります。

告訴や告発は、それ自体は正当な行為ですが、実際には告訴の意思がないにもかかわらず相手方に恐怖を与える目的であえてこれを告げることは、脅迫になり得るのです(大判大正3年12月1日)。

もっとも、これらの行為それ自体はあくまで正当なものですので、実際に告訴や告発をする意思があるのであれば、単なる「警告」であって脅迫にはなりません。

実際にはその意思がないにもかかわらずことさらに告知した場合に、相手方に恐怖を与えることが目的と認定され、脅迫になることがあるということです。

脅迫罪の刑罰

脅迫罪の刑罰は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。

ただし、脅迫の際に凶器を示す「示凶器脅迫」であれば、より重く「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となります。

脅迫で逮捕される場合とは?

逮捕には、犯行のその場で逮捕される現行犯逮捕と、逮捕状を取得して行う通常逮捕とがあります。

脅迫の場合、対面で直接害悪を告知したような事例であれば、被害者が直ちに警察を呼んで現行犯逮捕となることもあり得ますが、それ以外のケースでは多くが通常逮捕になると考えられます。

逮捕される法律上の条件

通常逮捕をするにあたっては、法律上、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」という要件をみたさなければなりません。

逮捕の理由とは、逮捕しようとしている人物が人違いではなく本当に脅迫の犯人であるといえるだけの根拠のことをいいます。

逮捕状を請求するにあたり、なぜその人を容疑者として特定したのかを裁判官に納得してもらう必要があり、そのための十分な根拠を提示する必要があるということです。

逮捕の必要性とは、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれなどが認められ、その身柄を拘束する必要性があることをいいます。

逮捕は容疑者の身柄を強制的に拘束するという非常に強力な処分ですので、そのような強力な手段をとらざるを得ないといえるだけの状況になければなりません。

容疑者が逃亡も証拠隠滅もしないのであれば、逮捕しなくとも、取調べのつど容疑者を呼び出す在宅捜査によっても捜査の目的をとげることができますので、身柄を拘束するまでの必要があるとはいえません。

逮捕という強力な手段によって容疑者の身柄を拘束するためにはそれに見合うだけのやむを得ない事情にあることが求められ、それが「逮捕の必要性」という形で表現されている、ともいえるでしょう。

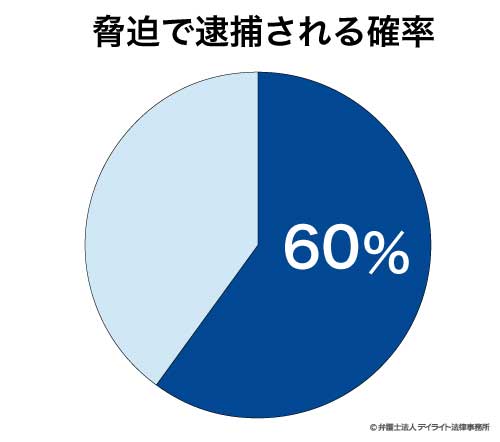

脅迫で逮捕される確率

脅迫で逮捕される確率は、60パーセント程度※と考えられます。

※2021年の検察統計によれば、検挙総数2,343件のうち逮捕されたのが1,384件

引用元:検察統計|政府統計の総合窓口

脅迫では過半数が逮捕されており、脅迫罪の法定刑が比較的軽い部類に属することも考慮すると、逮捕率は高いといえるでしょう。

脅迫は相手に危害を加えることを告知するものであり、被害者に強い恐怖を与えるとともに、告知された危害の現実化を阻止する必要性もあるため、そのあたりも逮捕率に影響しているのかもしれません。

実際に逮捕されるケースとは?

脅迫罪の多くは、被害者の通報や相談によって発覚することになります。

脅迫罪では、被害者は恐怖を感じるような内容を認識させられていますので、警察に通報することはごく自然な行動といえ、被害者の多くは警察に被害を相談するものと考えられます。

その中でも逮捕されるケースと逮捕にまで至らないケースに分かれることになるのですが、実際に逮捕されるケースとしては、どのようなものがあるのでしょうか。

まず、犯罪全体に共通するものとして、前述の逮捕の理由・必要性という要件をみたすケースである必要があります。

逮捕の必要性、つまり逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかは、事案にまつわる諸事情を具体的に考慮して判断されます。

たとえば、容疑者に住所不定や定職を持たないなどの事情がある場合は、生活環境が不安定として逃亡のおそれがあると認定されやすい傾向にあります。

また、脅迫を加えた相手が顔見知りであるケースであれば、被害者に接触して口止めを迫るといった危険も想定されますので、証拠隠滅のおそれがあると認定される可能性が高いと判断されやすくなります。

その上で、脅迫罪であれば、被害者と加害者の関係性や、脅迫の態様・内容などによって、実際に逮捕するかが判断されることになります。

脅迫が多数回にわたって執拗な場合や、告知された危害が生命に対するものなど重大な害悪が告知されている場合では、比較的逮捕の可能性が高いといえるでしょう。

逆に、喧嘩などで双方が激しく罵り合っているような場面で、「覚えておけよ。容赦しないからな。」などと言った程度のケースであれば、注意や警告で済まされることも考えられます。

一方的に被害者を怖がらせているというよりは、言い争いが昂じていく中での放言ですので、警察官が仲裁に入ってその場が収まるのであれば、逮捕の必要まではないと判断される可能性のある事例といえそうです。

もっとも、これも害悪の告知であることには違いなく、法的に厳密なことを言えば脅迫に当たりますので、個別の事案によっては逮捕されることも当然ないとは言い切れません。

たまたま逮捕されなかったとしてもそれは結果論ですので、他人に恐怖を与えるような言動をとらないよう、常日頃から気をつけておく必要があるといえるでしょう。

脅迫の後、逮捕されるまでの期間はどれくらい?

容疑者を特定し容疑が固まりしだい、警察は逮捕状の請求手続に移ります。

被害者が顔見知りで、電話やメール等で脅迫されたのであれば、はじめから容疑者が特定されているのに対し、匿名の手紙やインターネット上での投稿による脅迫の場合は、差出人や発信者を特定するための捜査が必要となってきます。

そのため、脅迫で逮捕されるまでの期間は捜査の状況によって大きく変わってくるといえます。

脅迫の時効期間は3年となっているため(刑事訴訟法250条2項6号)、最長で3年間は逮捕される可能性があることになります。

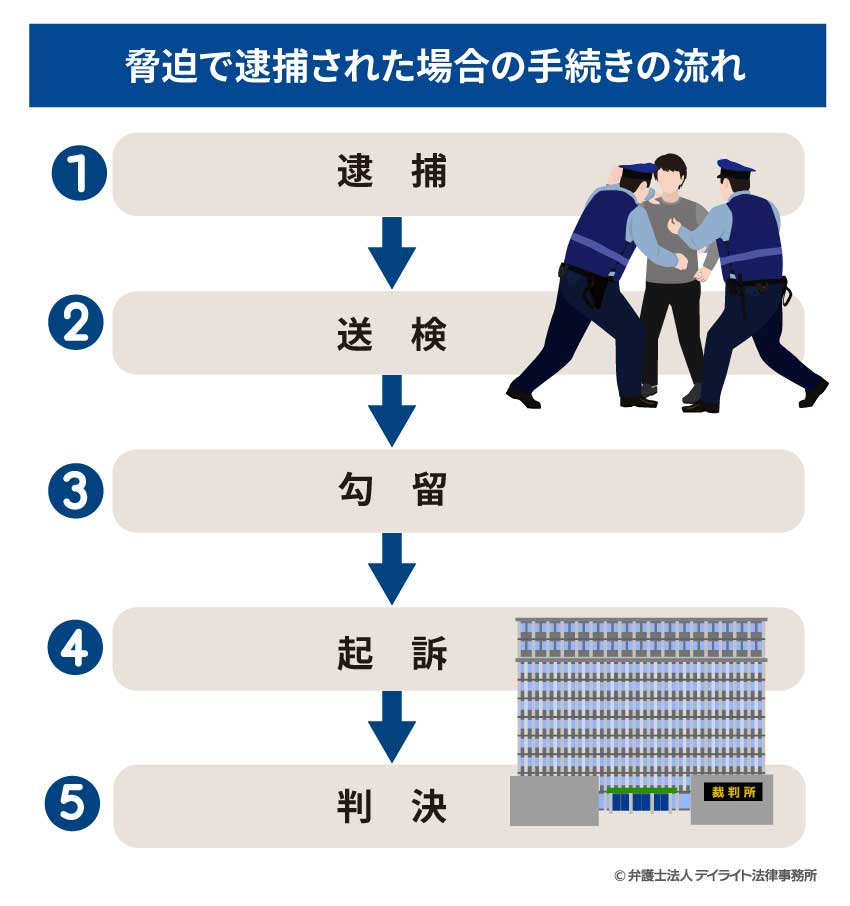

脅迫で逮捕された場合の手続きの流れ

脅迫で逮捕された場合、次のような流れで事件は進行します。

逮捕

逮捕は、容疑者の身体を拘束するという強い効果を持つ手続きですが、その反面、時間制限があります。

すなわち、警察は容疑者を逮捕すると、その時点から48時間以内に容疑者を検察官に送致(そうち)せねばならず、仮に送致しないのであれば、容疑者を釈放しなければなりません。

容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に容疑者の勾留を請求するか判断します。

すなわち逮捕されると、最大で72時間、外部との連絡や面会が禁止されたまま、身柄を拘束されることになるのです。

この間、容疑者(被疑者)が面会ができるのは、弁護士のみとなります。

送検

通常、逮捕から48時間以内に、事件と身柄が検察に送られます。

この手続を「送検」と呼びます。

送検を受けた検察官は、勾留請求を行うかどうかを判断するため、弁解録取の手続きを行います。

弁解録取とは、犯行を認めるかどうか、何か言い分はあるかといったことを簡易的に聴き取る手続きを指します。

位置づけとしては容疑者の言い分を聞くための手続きですが、このときに作成された書面(弁解録取書)は、のちの裁判で証拠として用いられることがあるため、実質的には取り調べに類するものと考えて慎重に臨む必要があります。

弁解録取の手続きが終了した後、検察官が勾留請求を行う必要があると考えた場合、裁判官に対し、勾留請求を行います。

勾留

裁判官は、検察から請求のあった勾留を認めるかどうかを勾留の要件に照らして判断します。

容疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、かつ、次の①から③のいずれか1つに該当すること

- ① 定まった住居を有しないとき

- ② 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

- ③ 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索

勾留された場合は、10日間にわたって身柄が拘束されることになります。

また、10日間を上限に勾留を延長される可能性があります。

すなわち、延長を含めると最大で20日間拘束が続くことになります。

起訴

起訴とは、刑事裁判にかけられることを意味します。

起訴前の勾留は最長でも20日間ですが、起訴された場合、保釈されない限り判決まで勾留が続くことになります。

判決

判決の種類としては、執行猶予付きの判決、実刑判決や無罪判決などが挙げられます。

犯行を否認している場合は無罪判決を目指すことになりますが、無罪判決を得られる確率は極めて低いものとなっています。

すなわち、日本の刑事裁判では起訴されると、99%以上が有罪となっています。

そのため、刑事事件においては、起訴を回避することが最大の弁護活動となります。

脅迫で逮捕された場合のリスク

脅迫で逮捕された場合、その後起訴されて有罪判決が出ると、上記の懲役や罰金といった刑罰が科されることになります。

さらに、法律に定められた刑罰以外にも、さまざまな社会生活上の不利益をこうむるおそれがあります。

実名報道のリスク

脅迫で逮捕された場合、事件を実名で報道されるリスクがあります。

報道の際に実名を含めるかどうかについては、少年事件を除いて法的な規制はありませんので、各報道機関がそれぞれに判断しているのが実情です。

そのため、犯罪自体の性質に加え、他に報道すべき事件があるかといった事情などもかかわってきます。

特に近年は、実名が公になるとインターネット上のニュース記事などでいつまでも情報が残ることにもなりかねず、実名報道による不利益は大きいと言えるでしょう。

職場に知られてしまう

会社員の方では、事件のことが会社に知られることも大きなリスクといえます。

逮捕されたとしても、警察がそのことを職場に知らせることは基本的にありません。

しかし上記のように報道で実名が出てしまうと、会社に知られる可能性はかなり高くなります。

また、逮捕のみならず勾留にまで至ると、短くとも10日間は出勤できないこととなるため、その点の説明も求められることとなります。

事案の悪質性にもよりますが、会社に知られた場合は解雇を含めた厳しい処分を覚悟する必要があるかもしれません。

このように、会社に知られることの不利益は、会社員の方にとっては重大なものといえます。

家族に知られてしまう

逮捕されると当然その間は自宅に帰れませんので、家族に知られることになります。

逮捕という事実の受け止め方は千差万別でそれぞれの家庭によるところも大きいでしょうが、逮捕によって社会的制裁のみならず私生活にまで悪影響を受けることもあるといえます。

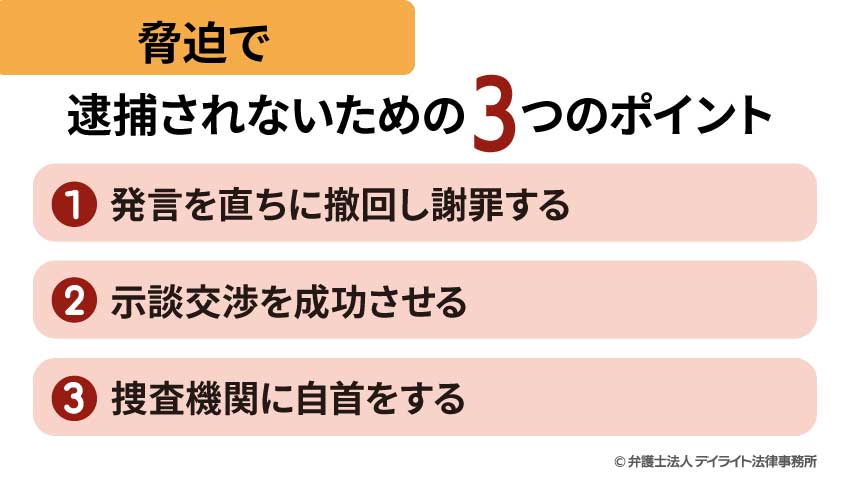

脅迫で逮捕されないための3つのポイント

以上のように、逮捕されると、その後刑事裁判にかけられるかどうかに関わらず、様々なリスクが伴うことになります。

よって逮捕を回避するのが最も望ましくはあるのですが、法律上の逮捕要件がそろっている場合、逮捕を確実に避けられる手段はありません。

もっとも、次にご紹介するとおり、逮捕の可能性を低下させるために取れる対策はあります。

また、これらをおさえておくことで、仮に逮捕されたとしてもつづく勾留の確率がさがることも考えられますし、起訴された場合の判決にも有利な影響を及ぼすことが期待できます。

発言を直ちに撤回し謝罪する

脅迫での逮捕を避けるためには、まず可能な限り速やかに発言を撤回し、被害者に謝罪することが重要です。

法律上は、脅迫行為を行った時点で犯罪として成立しており、撤回したからといって犯罪がなかったことになるわけではありません。

しかし危害を予告するという脅迫罪の特性上、発言を撤回することで加害の意思がないことが明らかになり、被害者の不安の解消につながるということができます。

謝罪を受け入れてもらえるかは被害者側の意向もあるためケースバイケースでしょうが、被害者の不安が解消され通報を思いとどまるということになれば、逮捕される可能性は相当低くなることが見込まれるでしょう。

示談交渉を成功させる

脅迫罪での逮捕を回避するには撤回と謝罪がきわめて重要ですが、これに加えて、被害者と示談することがさらに望ましいといえます。

被害者に恐怖を与えるという脅迫罪の性質上、示談によって被害者の許しが得られ処罰意思のないことが客観的に明らかになれば、警察としても刑事事件化を見送るということも想定されるからです。

もっとも、被害者は危害を予告されている立場にありますから、加害者とは接触したがらないのが通常であり、加害者自身での示談交渉は相当困難といえるでしょう。

弁護士は法律の専門家であり社会的正義の実現を使命としていることもあり、被害者の中には弁護士とであれば話し合ってもいいとおっしゃる方も多くおられます。

脅迫で示談交渉を望まれる場合は、刑事事件を多数取り扱っており示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼されることを検討されるとよいでしょう。

捜査機関に自首をする

以上のとおり、脅迫罪では謝罪や示談が重要となってくるのですが、被害者に応じてもらえない場合もあると思われます。

そのような場合でも、捜査機関に自首をすることで逮捕の回避につながることが期待できます。

容疑者を逮捕できるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあって逮捕の必要性が認められる場合に限られます。

これらの「おそれ」がない場合には逮捕の必要性があるとはいえませんので、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示すことができれば逮捕されないともいえます。

逃亡や証拠隠滅の意図がある者が自ら出頭することはあまりないでしょうから、自ら進んで警察に犯罪事実を申告することで、逃亡もしないし証拠隠滅の意思もないということ示す材料を提供することになるのです。

自首したからといってそれだけで逮捕の必要性が完全になくなるとまでは言い切れないので、警察の判断しだいでは逮捕されることも視野に入れておく必要はありますが、示談交渉が難航する場合などには積極的に検討してもよいでしょう。

警察に出向いて自らの犯罪行為を申告するわけですから、不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合は、自首へ同行することを弁護士に依頼してみてもよいでしょう。

弁護士がついていること自体で逮捕を回避できるものではありませんが、弁護士と一緒に出頭することで、しっかりと自分の罪と向き合った上で出頭していると評価されることが期待できます。

また、刑事事件の処理を得意とする弁護士であれば、逮捕すべき事案ではないことを法に則って説明できますので、警察の強引な逮捕を牽制できるという点も同行を依頼する利点といえます。

まとめ

このページでは、脅迫罪の成立条件や逮捕されるケースなどについて解説しました。

最後に改めて要点を整理します。

- 脅迫罪は、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知することで成立する。

- 脅迫は被害者の通報によって発覚するケースが多く、その場で逮捕される現行犯逮捕のほか、逮捕状により後日逮捕されることもある。

- 逮捕されることで法律上の刑罰を受ける可能性があることに加え、実名報道や、職場や家族に知られるといった社会的な制裁を被るリスクもある。

- 被害者との示談や自首によって逮捕の確率を下げられる可能性があり、いずれの場合でも、刑事事件を得意とする弁護士に依頼することが効果的である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しています。LINEなどのオンライン相談も活用していますので全国対応も可能ですので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか