窃盗罪で懲役刑となる?相場や回避法を解説

窃盗罪で有罪となった場合、懲役刑となる可能性は十分にあります。

窃盗罪の刑罰は、法律上「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められており、有罪判決を受ける際には、懲役刑が選択される可能性があるのです。

ただし、窃盗事案のすべてで懲役になるわけではないのも、また事実です。

不起訴処分といって、事件が刑事裁判にかけられないこともありますし、起訴されて有罪となった場合でも、罰金刑にとどまることもあります。

また、執行猶予付きの判決となった場合、懲役刑が言い渡されることにはなるものの、直ちに刑務所に服役する必要はありません。

このように、一口に窃盗罪といってもその処分内容はさまざまで、事案やその後の対応などによって、懲役となったりならなかったりします。

その違いを知っておくことで、どのようなケースで懲役になりやすいのかイメージを持つことができます。

この記事では、窃盗罪について、懲役刑となるケースや懲役刑の相場、執行猶予がつく確率、懲役となった場合のリスク、懲役を回避する方法などを弁護士が解説します。

目次

窃盗罪で懲役刑となる?

窃盗罪で有罪判決を受けた場合、懲役刑となる可能性があります。

窃盗罪の罰則は刑法に規定されており、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています(刑法235条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

つまり、窃盗罪には最大で10年の懲役刑か50万円の罰金刑が科される可能性があるのです。

ただし、実際に懲役刑を科されるかとなると、さまざまな要素が関係してくるため、事案によってまちまちです。

たとえば、不起訴処分や無罪判決となった場合は、刑罰は科されません。

有罪の場合でも、罰金刑が選択されたり、執行猶予がついて直ちの服役は免れたりすることもあります。

窃盗罪で懲役刑が科されるかどうかは、事案の内容によって大きく異なります。

窃盗の未遂の場合

窃盗罪は、未遂でも処罰の対象となります(刑法243条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

未遂とは、犯行に着手したものの、最後まで犯罪を終えなかったことを意味します。

犯行を最後まで終えた既遂の場合と比較して、未遂では刑を減軽することができるとされています(刑法43条)。

第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

引用:刑法|e-Gov法令検索

窃盗が未遂により減軽された場合、罰則は5年以下の懲役又は25万円以下の罰金となります(刑法68条3号・4号)。

窃盗罪の懲役刑の相場は6ヶ月から3年程度

窃盗罪で実際に科される懲役刑の相場は、おおよそ6ヶ月から3年程度となっています。

ただし、これはあくまでも一般的な相場であり、事案の内容や情状によって大きく変動することがあります。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、実際に10年の懲役刑が科されるケースは多くありません。

多くの場合、初犯であれば執行猶予付きの判決となるか、実刑の場合でも3年以下の懲役刑であることが大半です。

たとえば、令和5年では、窃盗罪で懲役刑となった事案のうち、3年以下が9,827件であるのに対し、3年を超えたものは724件にとどまります。

参考:令和6年版犯罪白書2-3-3-3表|法務省ホームページ

つまり、窃盗罪では、法的には最長で10年の懲役となる可能性があるものの、実態としては、9割以上の事件で3年以下にとどまっていることになります。

窃盗罪で懲役となった事例

窃盗罪で懲役刑となった具体的な事例を、いくつか紹介します。

これらの事例は実際の判例を参考にしていますが、同じような事案でも個別の事情によって刑罰が異なることがあるため、あくまでも参考としてください。

事案:警察官になりすまして高齢者からキャッシュカードを窃取した。

判決:懲役3年(執行猶予5年)

ポイント

ポイント

事案:バイクを盗んだ上、そのバイクを利用してひったくりに及んだ。

判決:懲役2年8月

ポイント

ポイント

初犯の場合で懲役刑となった事例

窃盗では、初犯であっても懲役刑となることがあります。

ここでは、窃盗の初犯で懲役刑となった事例を紹介します。

前科がなくても、犯行が悪質であれば懲役刑が選択されていることをご確認ください。

事案:換金目的で、鉄道会社のレールボンドを複数回にわたって窃取した。

判決:懲役3年(執行猶予5年)

ポイント

ポイント

事案:店舗でのバッグの窃盗未遂のほか、4ヶ月足らずの間に万引きを3回繰り返した。

判決:懲役1年(執行猶予2年)

ポイント

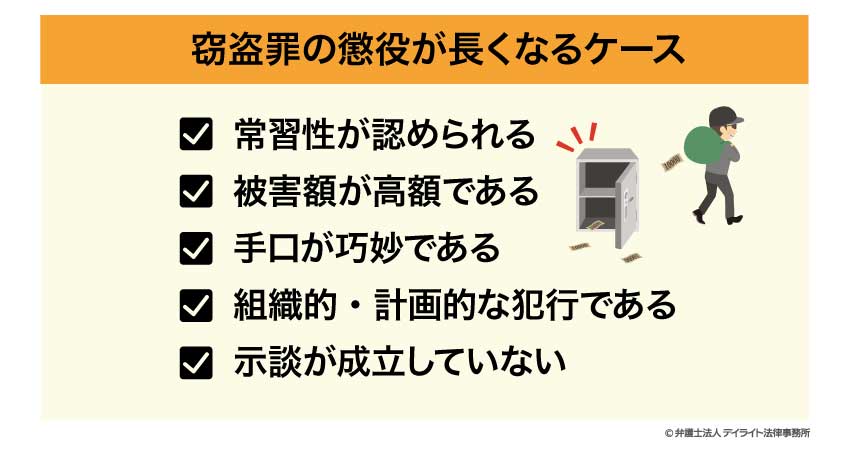

ポイント窃盗罪の懲役が長くなるケース

窃盗罪の懲役刑が長くなるケースにはいくつかの特徴があります。

当然ながら、悪質性が高ければ高いほど、より重い罰が科されることになります。

犯行が悪質であれば、制裁もより厳しいものとすることが適切なためです。

窃盗の悪質性を判断する切り口は、さまざまなものがあります。

以下に、懲役刑が長期化する主な要因を解説します。

常習性が認められる

過去に窃盗罪で処罰を受けた前科がある場合や、短期間に複数回の窃盗行為を行った場合などは、常習性が認められて刑が重くなりやすくなります。

常習的に窃盗を行っている場合、犯罪傾向が進んでいるという観点から、より長期の収容によって矯正すべきと判断される可能性が高まるためです。

被害額が高額である

盗んだ物が高額である場合、服役が長くなることがあります。

高額な物を盗んだということは、それだけ多額の損害を発生させたということになります。

高額の窃盗は、大きな被害を発生させた重い罪であるという点で、罰則もより厳しいものとなることが考えられるのです。

手口が巧妙である

犯行の手口が巧妙である場合、悪質とみなされ刑期が長くなることがあります。

たとえば、特殊な道具を用いて住居に侵入して窃盗を行うようなケースは、つい魔が差して行う万引きなどと比べると、窃盗という犯罪により深く入り込んでいると見られます。

出来心での窃盗と比較し、より長期の服役が必要と判断される可能性が高まります。

組織的・計画的な犯行である

窃盗が組織的・計画的な犯行であることも、服役を長期化させる要因のひとつです。

複数人で役割分担をして計画的に窃盗を行うなど、組織的な犯行と認められた場合は、刑が重くなる傾向があります。

計画性が高いということは、思いつきの犯行とは異なり、窃盗を行うという強固な意思が認められるためです。

示談が成立していない

被害者との示談が成立していないケースでは、より重い判決となることがあります。

示談では通常、被害回復のために被害者に対して示談金を支払います。

示談が成立しているという事実は、被害が回復されており、被害者の処罰感情も緩和されているという点で、処分を決定するにあたり有利に考慮されます。

示談が成立していない場合、被害者に対する賠償責任を果たせておらず、許しが得られていないため、より厳しい判決となることが考えられます。

窃盗罪の罰金刑の相場は10万円から30万円程度

窃盗罪で罰金刑となる場合の相場は、おおよそ10万円から30万円程度です。

法的には、窃盗罪の罰金は「50万円以下」と定められており、これが上限となります。

懲役刑と同様、罰金の場合も事案によって金額は左右されます。

たとえば、令和5年では、窃盗罪で罰金刑となったおよそ5,400件のうち、半数以上が30万円未満の額となっています。

参考:令和6年版犯罪白書2-3-3-4表|法務省ホームページ

ただし、30万円以上の罰金となっている事案も、4割以上はあります。

相場としては10万円~30万円とはいえ、これを超えることも普通にあり得る点に注意してください。

窃盗罪で罰金刑となりやすいケース

窃盗罪では、悪質な事案になると罰金ではなく懲役が選択されます。

窃盗罪で罰金刑となりやすいのは、初犯で、被害も少額、かつ示談が成立しているケースです。

このようなケースは、悪質性が低く、懲役を科すまでの必要はないと判断されやすくなります。

初犯でない、被害が高額である、示談が成立していない、といったように、上記の要素がなくなればなくなるほど、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

窃盗罪の罰金が高くなるケース

窃盗罪の罰金刑が高額になるケースには、いくつかの特徴があります。

服役期間と同様、悪質なケースほど、罰金は高額となります。

ただし、あまりにも悪質性が高い場合、罰金で済ますことはできず懲役刑を選択される可能性が高まります。

つまり、窃盗罪で罰金が高くなるケースとは、懲役刑を選択するには及ばないが、罰金の中では相対的に重たい事案ということができます。

以下に、罰金刑が高額化する主な要因を説明します。

これらの要因が存在する事案では、罰金額は相場を超えて、40万円から50万円のような金額となることもあり得ます。

初犯ではない

今回が初犯ではなく、過去に前科、特に同種の窃盗事案の前科がある場合、罰金が高額になる可能性があります。

過去に前科があるにもかかわらず今回の犯行に及んだというとことは、反省が十分でなかったということになります。

初犯でない場合は、特に厳しい罰則をもって臨む必要があり、場合によっては罰金ではなく懲役となることもあります。

ただし、前科があると、必ず懲役が選択されるというわけでもありません。

たとえば、前回が20万円の罰金だったので今回は40万円にしよう、といった具合に、罰金をより高額のものとするという対応になることもあります。

被害が高額

窃盗の被害品が高額なケースでは、罰金も高額となりがちです。

被害品が高額であるということは、それだけ多大な損害を発生させたということですので、罰則も厳しいものとする必要があります。

また、高価な物を盗んでも罰金はそこまで高額にならないとなれば、犯罪への抑止力という観点からも問題が生じます。

窃盗は割に合わない犯罪であることを明確にする意味でも、被害額を考慮した罰金を科す必要があるのです。

示談が成立していない

被害者との示談が成立していない場合、罰金が高額になることがあり得ます。

示談が成立している場合、被害の弁償を済ませているという意味で、民事上のものとはいえ、一定の責任を果たしているといえます。

そのような事情を処分決定の際に有利に考慮することは、被害弁償への動機づけとなり、被害者の救済にもつながります。

このため、示談が成立していないケースに対しては、被害弁償を促すためにも、高額の罰金を科すなどの厳しい処分となるのです。

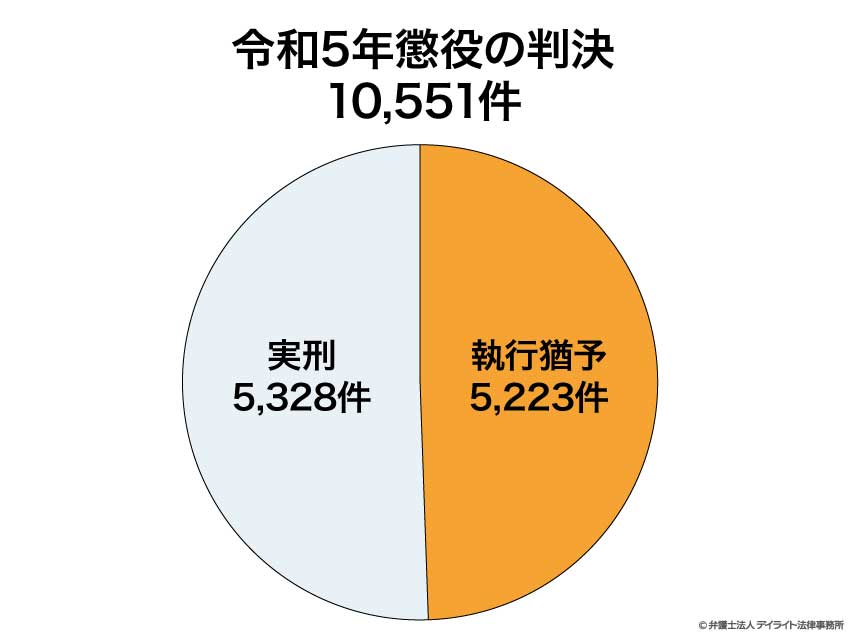

窃盗罪で執行猶予がつく確率

窃盗罪で懲役の判決となった場合、およそ7割程度の割合で執行猶予がついています。

執行猶予とは、一定期間刑の執行を猶予する制度で、その期間内に再び罪を犯さなければ、刑の執行が免除されるというものです。

つまり、執行猶予が付いた場合、判決としては懲役刑を言い渡されているわけですが、ひとまず社会の中で更生を図るチャンスが与えられているということになります。

たとえば、令和5年では、懲役の判決となった10,551件中、5,223件で執行猶予がついています。

参考:令和6年版犯罪白書 2-3-3-1表|法務省ホームページ

このように、窃盗罪では半数程度の事案で執行猶予がついています。

ただしそれは、窃盗事件の多くが軽微事案であるからという側面もあると思われます。

実際に、残りの約半数の事案では執行猶予がついておらず、実刑となる可能性も十分にあるといえます。

窃盗罪で懲役となるまでの流れ

窃盗罪で懲役刑となるまでには、一般的に次のような流れがあります。

①捜査・犯人の特定

窃盗罪の発生を認識すると、警察は捜査活動を開始します。

この段階では、設置された防犯カメラの映像確認、現場近くにいた目撃者からの証言収集、そして現場の検証などが実施されます。

犯行の可能性がある人物が浮かび上がると、警察は任意での同行を求めたり、状況に応じて裁判所に逮捕状の発行を請求したりする流れとなります。

②逮捕

捜査によって容疑者が特定された場合、警察は状況に応じてその人物を逮捕することがあります。

ただし、逮捕の要件を満たしていない場合や、逮捕の必要性が認められない状況では、容疑者を逮捕せずに調査を進めることになります。

この場合、取り調べが必要なときだけ容疑者を呼び出す「在宅捜査」という形式で進められます。

③送検

警察が容疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官へ送致します。

これが、「送検」と呼ばれるプロセスです。

④勾留

検察官は、送検されてきた容疑者について、勾留の必要性を検討します。

勾留が必要だと判断した場合、検察官は裁判官に対して勾留の請求を行います。

裁判官がこの請求を認めると、容疑者は最大で10日間勾留されることになります。

この勾留期間中に、検察官は容疑者への取り調べを行い、起訴すべきかどうかを検討します。

特別な必要性が認められる状況では、この勾留期間を10日間の限度で延長することが可能です。

つまり、勾留されうる最長期間は合計で20日間となります。

⑤起訴または不起訴の決定

検察官は捜査を終えると、最終的に容疑者を起訴するかしないかの判断を下します。

検察官が起訴を決定した場合は、次の段階である刑事裁判の手続きへと移行します。

一方で、不起訴処分とされた場合は、その時点で刑事手続きは終了することになります。

⑥裁判

検察官が容疑者を起訴することを決定した場合、刑事裁判の手続きが始まります。

裁判では、被告人に対する容疑について審理が行われ、最終的には裁判所から判決が言い渡されます。

⑦刑の執行

有罪判決が確定すると、裁判で言い渡された刑罰が執行されます。

実刑判決が下された場合には、刑務所への入所が必要となります。

執行猶予付きの判決であれば、定められた猶予期間中に再び犯罪行為を行わなければ、刑の執行は免除されることになります。

窃盗罪で懲役となった場合のリスク

窃盗罪で懲役刑となることには、さまざまなリスクが存在します。

ここでは、窃盗罪で懲役となる主なリスクについて詳しく解説します。

会社を解雇されるリスク

窃盗罪で懲役刑となった場合、現在の勤務先から解雇される可能性があります。

多くの企業では、従業員が刑事事件を起こした場合、就業規則に基づいて懲戒解雇の対象となり得ることが定められています。

窃盗罪で懲役刑となった場合、それが実刑判決であれば、実際に刑務所に服役することになるため、会社での勤務を継続することはできません。

また、仮に執行猶予がついたとしても、刑事事件で有罪判決を受けたことが会社の信用を傷つける非行であるとして、就業規則に基づいて懲戒解雇される可能性があります。

窃盗罪で懲役刑となった場合、実刑であれ執行猶予付きであれ、会社を辞めなければならないリスクがあります。

逮捕を勤務先に知られたくない場合の解説は、以下のページをご覧ください。

再就職への影響

窃盗罪で懲役刑となった場合、再就職にも大きな影響が及ぶリスクがあります。

前科については、履歴書に賞罰欄がある場合は記載する必要があります。

賞罰欄がなければ前科を書く必要はないと考えられていますが、面接などで聞かれたときは、偽りなく答える必要があります。

仮に前科を隠して入社した場合、後に発覚すると、経歴詐称として処分される可能性があります。

特に、窃盗罪で懲役の実刑判決を受け実際に服役した場合では、履歴書に空白の期間が生じることになります。

その間のことを質問されると、前科について申告せざるを得なくなり、再就職にとって支障となることが考えられます。

学校を退学処分となるリスク

窃盗罪で懲役刑となった場合、学生であれば学校から退学処分を受けるリスクがあります。

多くの学校では、学生が刑事事件を起こした場合、校則や学則に基づいて厳しい処分を下すことが定められています。

特に、実刑判決を受けて服役することになった場合は、物理的に通学が不可能となるため、出席日数の関係で進級や卒業が困難となります。

執行猶予付きの判決であっても、犯罪を犯して有罪判決を受けたことに変わりはなく、学生の本分に反したとして退学処分となることも十分考えられます。

退学処分となった場合、その後の進学や就職にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

窃盗で懲役となるリスクは、学生にとっても非常に大きなものといえるでしょう。

逮捕等を学校に知られたくない場合の解説は、以下のページをご覧ください。

家族にバレて関係が悪化するリスク

窃盗罪で懲役刑となった場合、家族にその事実が知られ、家族関係が悪化するリスクもあります。

刑事事件の容疑者として起訴され、有罪判決となった場合、それを家族に隠しとおすのは簡単なことではありません。

特に、実刑判決を受けて服役するケースですと、その間にどんどん家族との信頼関係が損なわれていく心配もあります。

窃盗で懲役となることには、刑務所に服役するという直接的なものだけでなく、さまざまなデメリットに波及するリスクがあるのです。

犯罪を家族に知られないための方法については、以下のページをご覧ください。

実名で報道されるリスク

窃盗罪で懲役刑となった場合、メディアで実名報道される可能性があります。

窃盗は発生件数が非常に多く、そのすべてが報道されているわけではありません。

しかし、他に報じるべきニュースの有無などの兼ね合いで、窃盗であっても報道されることはあります。

特に、懲役刑にまでなるような事案ですと、窃盗の中でも比較的重大な事案であり、実名での報道となる可能性も高まります。

実名報道による情報の拡散力はたいへん高く、自身の名前とともに、窃盗で懲役刑となったという事実が広く周知されてしまいます。

また、その情報はインターネット上に残り、長期間にわたって検索可能な状態となります。

事件が実名報道されることで、社会的な信用が大きく損なわれ、更生に向けたハードルがいっそう高いものとなるリスクがあります。

事件が報道されるか否かについての解説は、以下のページをご覧ください。

窃盗罪で懲役を回避する方法

窃盗罪で懲役刑を回避するためには、いくつかの方法があります。

窃盗という罪を犯している以上、どうしても懲役を避けられないケースもありますが、その場合でも、できる限り刑期を短くするような対応が望まれます。

ここでは、特に効果的な方法について詳しく解説します。

示談交渉を成功させる

窃盗罪で起訴された場合に懲役を回避するには、被害者との示談交渉を成功させることが重要になってきます。

示談とは、被害者に対して謝罪するとともに被害を弁償し、被害者から許しを得ることです。

示談の成立は、容疑者の反省や被害者の処罰感情の低下を示す事情として、裁判で有利に考慮されます。

判決は、あらゆる事情を総合的に考慮して下されるため、示談が成立してさえいれば、それだけで必ず懲役を回避できるとまではいえません。

しかし、仮に懲役になるとしても、示談が成立していれば、そうでないケースと比較し刑期が短くなることが期待できます。

罪を犯してしまったという事実は変えられない以上、懲役を回避できる可能性を少しでも高めるために、示談を成立させることは非常に重要です。

示談交渉における弁護士の選び方については、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

窃盗罪で懲役を回避するためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することも効果的な方法となります。

弁護士は法律の専門家として、被告人の立場に立って最善の弁護活動を行います。

特に、懲役の回避を目指す上では示談交渉を成功せることが重要となるため、刑事事件に強い弁護士が頼りになります。

刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験を豊富に持ち、示談成立に向けた丁寧な交渉が可能です。

示談は被害者の納得を得ることで成立するため、被害者の意向によっては、どうしても示談に至らないこともあり得ます。

そのようなケースでも、弁護士を通じて丁寧に示談交渉を進めたという事実は、真摯な反省の態度を示していると評価され得るため、無駄になるわけではありません。

懲役を回避できる可能性を少しでも高めるため、弁護士に依頼する際は、刑事事件に強い弁護士を探されることをおすすめします。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

窃盗罪の懲役のよくあるQ&A

![]()

初犯で示談がない場合、懲役はどのくらいになるの?

被害額が少額で、単純な万引きなどであれば、示談がなくとも罰金刑となる可能性もあります。

しかし、被害額が高額であったり、犯行の手口が悪質であったりする場合は、初犯であっても懲役刑となることがあります。

その場合、おおよそ懲役6ヶ月から1年程度が相場となります。

![]()

窃盗罪の時効はどれくらいあるの?

窃盗の犯行を終えてから7年が経過すると、時効が成立し、その事件については刑事責任に問われることはなくなります。

まとめ

この記事では、窃盗罪について、懲役刑となるケースや懲役刑の相場、執行猶予がつく確率、懲役となった場合のリスク、懲役を回避する方法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、懲役刑となる可能性がある。

- 窃盗罪の懲役刑の相場は6ヶ月から3年程度だが、常習性や被害額、犯行手口の悪質性などにより変動する。

- 窃盗罪の罰金刑の相場は10万円から30万円程度だが、悪質なケースではより高額となることがある。

- 窃盗罪で懲役となった場合、会社からの解雇や再就職の困難、学校からの退学処分、家族関係の悪化、実名報道のリスクなどがある。

- 窃盗罪で懲役を回避するためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することが有効である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか