器物損壊の時効とは?弁護士がわかりやすく解説

器物損壊罪の公訴時効は3年です。ただし、被害者が犯人を知った日から6ヶ月を経過すると、告訴できなくなります。

器物損壊罪の公訴時効は3年です。ただし、被害者が犯人を知った日から6ヶ月を経過すると、告訴できなくなります。

器物損壊の時効とは、器物損壊の行為が行われてから一定の期間が経過することで、処罰される可能性が法的に消滅する制度のことを指します。

器物損壊の時効には、公訴時効と告訴期間の2種類があり、法的な位置づけや成立するまでの期間がそれぞれ異なります。

器物損壊の時効までの期間を把握するためには、それぞれについてどのような制度となっているかを正確に知っておく必要があります。

そこでこの記事では、器物損壊の時効について、公訴時効と告訴期間の違いや、民事上の時効との違いのほか、時効のポイントなどを弁護士が解説します。

器物損壊での時効について理解が深まりますので、ぜひ最後までお読みください。

器物損壊の時効とは?

器物損壊の時効とは、器物損壊の行為が行われてから一定の期間が経過することで、処罰される可能性が法的に消滅する制度のことを指します。

器物損壊の時効を考える上で重要なのは、公訴時効と告訴期間という2つの異なる制度が存在することです。

これらは、いずれも時間の経過により処罰の可能性がなくなるという点で共通していますが、その法的な性質や効果には重要な違いがあります。

公訴時効は、犯罪行為から一定期間が経過することで、検察官による起訴そのものができなくなる制度です。

一方、告訴期間は、被害者が加害者の処罰を求めて告訴できる期間を定めたものであり、厳密に言えば時効とは異なります。

しかし、告訴のないままその期間を超過すると、もはや処罰の可能性がなくなる点で時効と類似しています。

このように、両者は法的な性質こそ異なるものの、一定期間の経過により処罰可能性が失われるという意味での効果は共通しています。

そのためこの記事では、実質的な観点から、告訴期間についても時効の一種として扱い、併せて解説していくことにします。

これにより、器物損壊事件における時間的な制限について、より全体像を見渡しやすくなります。

器物損壊の公訴時効

器物損壊は他人の物を破壊する犯罪であるため、これを故意に行うと、犯罪行為として処罰される可能性があります。

ただし、犯罪には法律上、犯行の時点から一定の期間が経過することにより、検察官が起訴できなくなるという制限が設けられています。

これが犯罪の「公訴時効」であり、犯罪行為があった時から一定期間が経過するとその犯罪を処罰できなくなるという期限といえます。

単に「時効」といった場合、公訴時効のほか、民事的な権利の消滅時効を指すこともあるため、刑事事件の時効としては「公訴時効」という表現が正確なものになります。

公訴時効が成立すると、検察官が犯罪を起訴できなくなる結果として、その事件について刑事裁判が開始されることはなくなります。

刑事裁判が開始されない以上、その罪について有罪判決を受けることもなくなるため、公訴時効が成立することは、処罰の可能性が消滅することを意味するのです。

器物損壊の公訴時効の期間

器物損壊の公訴時効の期間は、犯行を終えてから3年間です。

公訴時効が成立するまでの期間は刑事訴訟法に定められており、犯罪の重さによってその期間は異なります。

器物損壊は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」にあたる罪であり(刑法261条)、「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」として、公訴時効の期間は犯行が終わってから「3年」となります(刑事訴訟法250条2項6号)。

器物損壊罪で犯人を処罰する場合、検察官は犯行から3年位内に容疑者を起訴する必要があり、その間に起訴されなければ、公訴時効成立により処罰の可能性が消滅することになります。

器物損壊の告訴期間

犯罪の被害者が被害を申告して処罰を求めることを、「告訴」といいます。

告訴には時間的な制限が設けられており、その期間を超えてしまうと、被害者はもはや告訴することができなくなります。

この被害者にとって告訴可能な期間が、「告訴期間」です。

器物損壊では、「犯人を知った日から6ヶ月」が告訴期間となります(刑事訴訟法235条)。

器物損壊は、被害者の告訴がなければ犯人を処罰することができない犯罪であり、「親告罪」と呼ばれます。

親告罪では、被害者の告訴が処罰の可能性を左右することから、上記のように告訴期間の制限が定められているのです。

器物損壊罪は親告罪であること

器物損壊罪が親告罪であることは、時効との関係で重要な意味を持ちます。

親告罪とは、被害者による告訴がなければ処罰できない犯罪のことであり、器物損壊罪もこれにあたります(刑法264条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

親告罪ではそれ以外の罪と異なり、犯罪を処罰するために被害者の告訴が必須となります。

つまり告訴期間が経過した場合、たとえまだ公訴時効が成立していなくても、その時点で処罰の可能性がなくなることになります。

刑事事件で「時効」というときには「公訴時効」を指すのが通常であり、告訴期間の制限は、これとはまったく別個の制度ではあります。

ただし、親告罪では被害者の告訴がなければ処罰できないことから、告訴期間の経過が結果的に時効と同じような効果を発揮していると考えることができるのです。

器物損壊罪は親告罪ですので、時効を考える際には合わせて告訴期間について検討することが必要となります。

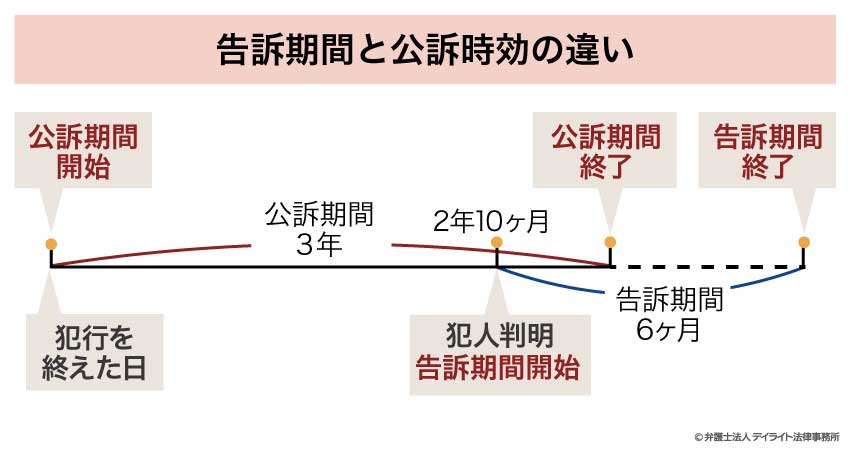

告訴期間と公訴時効の違い

告訴期間と公訴時効は、いずれも時間の経過により刑事手続きが取れなくなる制度ですが、両者は別の制度でありその性質は異なります。

まず、告訴は犯罪の被害者が被害を申告し捜査を求める行為であるのに対し、公訴とは起訴のことであり、刑事裁判の開始を求める検察官の行為です。

つまり、告訴期間は被害者に対する時間的制約であるのに対し、公訴時効は検察官の時間制限ということができます。

また、両者は期間の点でも異なります。

すでにご紹介したとおり、器物損壊罪では、告訴期間は犯人を知った日から6ヶ月である一方、公訴時効は犯行が終わってから3年です。

これらは期間の長さだけでなく、期間を計算する最初の点も異なる点に注意してください。

被害者は、たとえ器物損壊の被害に気づいても、その犯人が誰か分からなければ告訴しようがないため、告訴期間は被害者が犯人を知った日から開始します。

他方で、犯人が不明でも犯罪として捜査することは可能ですので、公訴時効については犯行を終えた時点から期間を計算します。

たとえば、犯行から2年半以上経過してもまだ犯人が判明しないようなケースでは、告訴期間の6ヶ月よりも公訴時効の3年の方が先に経過することになります。

期間の長さが短いからと言って、必ずしも公訴時効よりも告訴期間の方が先に経過するとは限らないということです。

特に、告訴期間の開始点を誤解して、「犯行から6ヶ月が過ぎているから時効が成立している」といった勘違いをしないよう気をつける必要があります。

器物損壊には民事の時効もある

器物損壊の時効には、刑事だけでなく民事のものもあります。

ここまで時効として解説してきたのは、処罰の可能性がなくなるという刑事上の時効制度です。

他方で器物損壊では、刑罰という刑事上の責任だけでなく民事責任も発生し、これも一定期間の経過によって消滅します。

民事責任とは、壊した物を弁償するという支払い責任のことであり、その責任が消滅するのが民事の時効です。

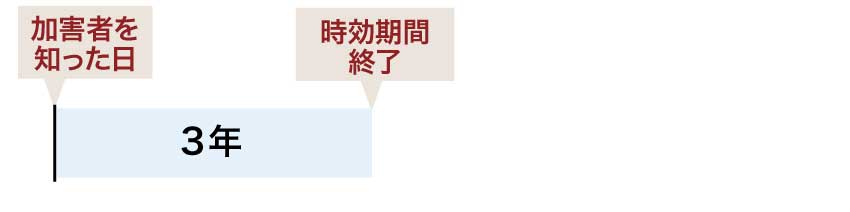

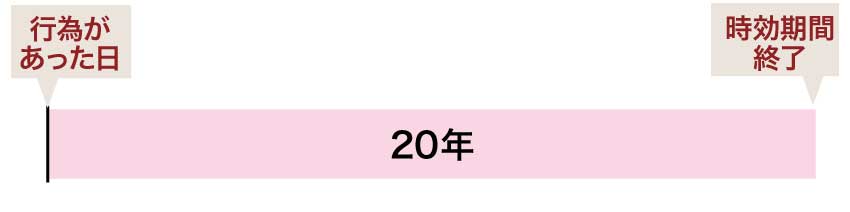

民事の時効が成立するまでの期間は、被害者等が「損害及び加害者を知った時から3年」又は「不法行為の時から20年」です(民法724条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

加害者が誰か分からない間は損害賠償を請求することが困難であるため、民事の時効期間は、加害者を知った時から3年と定められています。

ただし、加害者が判明しないといつまでも時効が成立しないとすると、いつまでも権利が行使されないままとなってしまいます。

そこで、たとえ加害者が判明しなくても、行為の時点から20年が経過すると、やはり時効により損害賠償の請求権は時効により消滅するものとされています。

民事の時効も刑事の時効も、期間の経過によって法的責任が消滅するという点は共通ですが、消滅する責任の内容や期間計算の考え方が異なります。

加害者側の立場からすると、民事であれ刑事であれ、法的責任を追及される可能性が残っているのか消滅しているのかは重要なポイントです。

器物損壊で生じる法的責任を正確に理解した上で、どのような条件で時効が成立するのかを正しく知っておく必要があります。

器物損壊の時効のポイント

制度を正しく理解する

器物損壊の時効を考える上でポイントとなるのは、公訴時効と告訴期間という2つの異なる制度を明確に区別して理解することです。

これらは一見すると似たような制度に思えますが、その法的性質や効果は大きく異なります。

この違いを正確に理解していないと、時効期間の計算を誤ったり、実際の期限よりも早く諦めてしまったりする可能性があります。

両者は異なる法的根拠に基づき、異なる効果をもたらす制度です。

時効期間を正確に判断するためには、まずこれらの制度の違いを理解し、個々の事案でどちらが問題となるのかを見極める必要があります。

両者の違いは記事中で詳しく解説していますが、期間の計算には法令の解釈も関係してきますので、正確な期間を把握されたいときは、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

器物損壊は示談が重要

器物損壊事件では、示談による解決が非常に重要な意味を持ちます。

示談とは、当事者間の話し合いにより、事件の解決を図ることです。

どんな犯罪であれ、被害者と示談をすることは重要ではありますが、器物損壊では特にその必要性が高いといえます。

それは、器物損壊罪が先ほど解説した「親告罪」に当たるためです。

親告罪では、被害者からの告訴がなければ犯罪として処罰することができないことから、示談によって被害者の許しを得て、告訴しない旨を合意できれば、その時点で処罰の可能性がなくなると考えることができます。

示談が成立したからといって時効が成立するわけではありませんが、刑事責任を問われる可能性がなくなるという意味においては、時効を考えるにあたって被害者との示談が重要といえるのです。

なお、以上は刑事責任に対する時効の考え方です。

示談では被害に対する金銭的な賠償が行われることが一般的であり、民事責任との関係では、示談によって法的責任が消滅するというよりは、むしろ積極的にこれを果たしていくことになります。

器物損壊における示談のポイントは、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

器物損壊事件で時効との関係が問題となる場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

親告罪である器物損壊罪では、上記のように被害者と示談を成立させることで、時効の期間が経過する前に処罰の可能性を事実上消滅させることができます。

器物損壊は比較的軽微な罪であり、時効までの期間も他の罪に比べれば短い方ですが、それでも成立までに3年という期間を要します。

それだけの期間、処罰の可能性が残ったまま事件がどうなるのか分からない状態がつづくことを考えますと、事件直後の早い段階で速やかに示談を成立させることの重要性がお分かりいただけるかと思います。

そのためには、刑事事件に強い弁護士に相談することが特に重要になります。

刑事事件に強い弁護士であれば、被害者との示談交渉の経験も豊富であり、スムーズな解決が期待できます。

器物損壊と時効についてのQ&A

![]()

器物損壊のケースで警察が動かない場合、どうすればいいの?

器物損壊の事件では、警察が動かない事案もしばしば発生しますが、適切な対応を取ることで解決の可能性は残されています。

まず、器物損壊罪は親告罪であるため、加害者が判明していれば告訴をすることが重要です。

加害者がわからない場合であっても、被害物を含む被害状況を撮影するなどして、事件の証拠を可能な限り収集・保全し、被害届を提出します。

また、警察が動かない場合でも、加害者に損害賠償を請求して民事での解決を図ることができます。

器物損壊の被害に遭われた場合、弁護士に相談して専門的なサポートを受けることをおすすめします。

![]()

器物損壊の時効が適用される前にできることは何かあるの?

刑事事件で時効が成立すると、検察官はもはや容疑者を起訴することができなくなります。

親告罪である器物損壊罪では、容疑者を起訴するには被害者による告訴が必要となるため、時効成立前に告訴しておくことが大切です。

また、民事の時効が成立しそうな場合、損害賠償を求める民事訴訟を提起することによって、時効の完成を阻止することができます。

刑事と民事のいずれについても専門的な手続きとなりますので、できるだけ早期に弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

この記事では、器物損壊の時効について、公訴時効と告訴期間の違いや、民事上の時効との違いのほか、時効のポイントなどを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 刑事事件としての器物損壊の時効には、3年の公訴時効と犯人を知ってから6か月の告訴期間があり、いずれか早い方の経過により処罰可能性が消滅する。

- 器物損壊罪は親告罪であり、告訴がなければ処罰できない。したがって、告訴期間の経過が処罰可能性に重要な意味をもつ。

- 器物損壊の時効には刑事事件としての時効と民事事件としての時効があり、それぞれ独立して進行する。

- 器物損壊で処罰される可能性を消滅させるためには、時効の完成を漫然と待つよりも、刑事事件に強い弁護士に相談して示談成立を目指すことが望ましい。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れは以下のページをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか