死亡事故で会社はクビ?解雇条件や回避するポイント

もし交通事故を起こし、被害者を死なせてしまった場合、勤めていた会社はクビになってしまうのでしょうか。

レンタカーやカーシェアの普及に伴い、平日は仕事で車を運転したり、休日は家族とドライブを楽しむ方も少なくないはず。

車を運転する機会が増えた方もいらっしゃるかと思います。

しかし、車の運転には、自分がいつでも交通事故の加害者になってしまう危険が潜んでいます。

ひとたび死亡事故の加害者となってしまった場合、自分の家族だけでなく相手の家族の生活にも大きな影響を与えてしまいます。

そのうえ、加害者本人は拘禁刑、罰金といった刑罰を受ける可能性があります。

こうした刑事罰を受けることになった場合、状況次第では勤務していた会社から解雇を言い渡される可能性が考えられます。

勤めていた会社をクビになってしまった場合、ご本人の人生が大きく左右されるだけでなく、家族にも大きな不安を与えてしまうことになります。

本記事では、死亡事故を起こしてしまった際に会社を解雇される可能性を、解雇の条件などから解説するほか、刑事事件となってしまった場合の対処法について弁護士の立場から解説します。

是非、最後までご一読ください。

死亡事故で会社を解雇される?

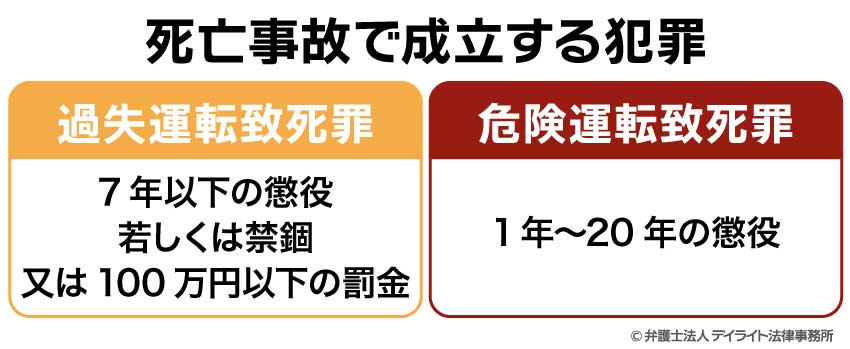

死亡事故で成立する犯罪とは

死亡事故を起こすと、運転手の行為にはどのような犯罪が成立するのでしょうか。

不注意により死亡事故を起こしてしまった場合、運転手の行為には過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)が成立し、運転手には7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。

また、より危険な運転行為で人を死亡させた場合には危険運転致死罪(同法第2条)が成立し、運転手には1年〜20年の拘禁刑が科されます。

「より危険な運転行為」には、運転行為の態様にもよりますが、飲酒運転やスピード違反の他、いわゆる煽り運転なども含まれます。

引用:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|e−GOV法令検索

死亡事故で解雇される?

死亡事故を起こしてしまった場合、こうした刑事責任が問われるだけでなく、事故態様次第ではニュースなどの報道がされ、社会的にも大きな注目を集めることが予想されます。

そのため、状況次第では会社を解雇される可能性も充分に考えられます。

では、会社が従業員を解雇する場合の条件とは一体どのようなものなのでしょうか。

解雇の条件とは?

解雇とは

解雇とは、会社(使用者)から従業員(労働者)に対する一方的な雇用契約の解消のことをいいます。

会社から一方的に行うものであるため、従業員の承諾は不要です。

解雇には、大きく分けて「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」「諭旨解雇」の4種類があります。

死亡事故を起こしてしまった場合、このうち懲戒解雇の有効性が問題となることが多いでしょう。

そのため、以下では懲戒解雇について解説を加えていきます。

懲戒解雇とは、会社が従業員に対して行う、会社の秩序を乱すような行為について罰を与えるための解雇のことをいいます。

いわゆる制裁的な意味合いがあります。

会社が行う懲戒処分には、戒告、減給、出勤停止などの種類がありますが、そのうち懲戒解雇は一番重い処分に位置付けられます。

もし懲戒解雇された場合、その後転職する際の面接等で、退職理由について問われた際には、正直に懲戒解雇であることを伝えなければなりません。

懲戒解雇されたことを隠して入社し、後になってそれが判明した場合には転職した会社も解雇される可能性があります。

このように、懲戒解雇がその後の人生に与える影響は少なくありません。

では、会社はどのような条件が揃えば従業員を懲戒解雇することができるのでしょうか。

懲戒解雇の条件

会社が従業員を懲戒解雇をするには、主に以下の条件を満たす必要があります。

- ① 会社の就業規則に懲戒解雇についての定めがあり、従業員の行為がそれに該当すること

- ② 懲戒解雇が、労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由があり、社会通念上相当であること(労働契約法15条参照)

①会社の就業規則に懲戒解雇についての定めがあり、従業員の行為がそれに該当すること

従業員は、会社と雇用契約を結んだ時点で会社内の秩序を守る義務を負います。

先ほど、懲戒解雇は、会社の秩序を乱すような行為について罰を与えるための解雇であることをご説明しました。

解雇は、いわば従業員を会社から追い出す処分であり、従業員に与える影響は大きいものです。

そのため、会社は従業員に処分を下すにあたり、懲戒処分の事由と種別、つまり、どのような場合にどのような懲戒処分をすることができるか、という点についてあらかじめ雇用契約書や就業規則に明示しておく必要があります。

また、判例上、懲戒処分の事由と種別について就業規則に明示されていたとしても、その内容が法的規範として効果を有するには、就業規則の内容が従業員に周知されている必要があると考えられています。

つまり、ただ就業規則に定めているだけでは足りず、少なくとも従業員がその内容をいつでも知ることができる状態に置いておかなければならない、ということです。

参考判例:最二小判平成15年10月10日|最高裁ホームページ

そして、懲戒解雇をするには、実際の従業員の行為が、就業規則に明示されている懲戒解雇の事由に該当する必要があります。

②懲戒解雇が、労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由があり、社会通念上相当であること(労働契約法15条参照)

懲戒解雇をした理由について、客観的に見て合理性がなく、従業員に対する解雇処分が不相当に重いと言えるような場合には、懲戒解雇は無効となります。

ここで注意すべきポイントとして、たとえ就業規則に懲戒事由として「起訴されたとき」「有罪判決を受けたとき」などと明記されており、従業員の行為がこれに該当する場合であっても、会社がした懲戒解雇が社会的にみて相当性を欠く場合には、懲戒解雇が無効となる余地があると言うことです。

つまり「就業規則の懲戒事由に該当するから直ちに懲戒解雇ができる」という訳ではないのです。

死亡事故を起こしてしまった場合でも、運転手が職業運転手(タクシードライバーやトラック運転手など)か否かといった点や、運転態様など、事故の具体的な内容を考慮して、懲戒解雇が相当でないと言える場合には、懲戒解雇が無効であると争う余地があります。

たとえば、死亡事故を起こした運転手が職業運転手であれば、職務として普通のドライバーよりも慎重に運転すべきはずであったのにそれをしなかった、と判断され、懲戒解雇が有効であるとの方向へ働く事情と言えるでしょう。

反対に、運転手に不注意があるとはいえ、被害者の側にも不注意が相当程度認められる(例えば、被害者の方が道路に寝そべっていた、といった事情がある等)ケースでは、懲戒解雇が無効となる方向へ働く事情と言えるでしょう。

こうした事情は事故によって千差万別であり、一義的な回答ができるものではありません。

懲戒解雇された、会社から解雇を検討されていると伝えられた等、会社による解雇が有効なのか否かお悩みの方は、労働事件や交通事故、刑事事件を豊富に取り扱っている弁護士に相談してみるといいかもしれません。

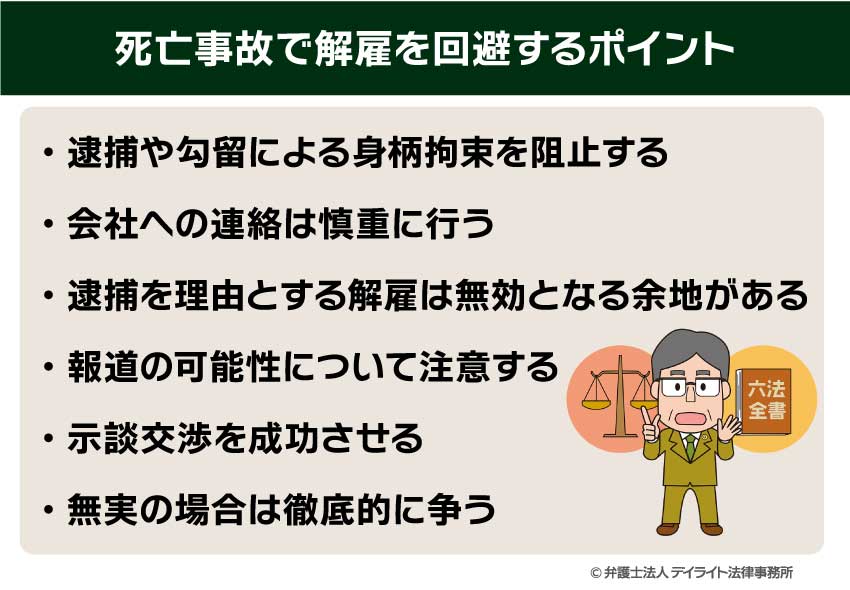

解雇を回避するポイント

逮捕や勾留による身柄拘束を阻止する

死亡事故を起こし、警察に逮捕されてしまった場合、身体を拘束された時から48時間以内に身柄が検察に送致されます。

検察では、身柄を受け取った時から24時間以内に勾留の必要性について判断がされます。

検察官から請求を受けた裁判官により勾留が認められると、10日間(延長されると最大20日間)、留置場や拘置所での生活が余儀なくされます。

つまり、逮捕されてから起算すると最大で23日間、身体拘束がされることとなりますが、当然、その期間は会社に出勤することができなくなってしまいます。

その間、会社に何の連絡もしないと無断欠勤扱いとなり、これを理由として懲戒解雇されるリスクは必然的に高くなります。

そのため、会社による懲戒解雇を防ぐには、早期に勾留による身柄拘束を阻止することが重要となってきます。

では、どのような場合に勾留が認められ、身柄拘束がされてしまうのでしょうか。

勾留が認められるには、①勾留の理由と②勾留の必要性があること、が条件となります。

①勾留の理由とは、容疑者(被疑者)に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法60条1項)があることに加えて、住居不定or罪証隠滅のおそれor逃亡のおそれがあることをいいます。

次に、②勾留の必要性は、勾留されることによる容疑者(被疑者)の不利益等を考慮して、勾留することが必要であるかが実質的に判断されます。

したがって、勾留を阻止するには、検察官や裁判官に対して、勾留の理由がないことや勾留の必要性がないことを主張していくこととなります。

仮に勾留が認められてしまった場合でも、弁護士は不服申し立てをすることができます。

勾留を阻止することができた場合には家に帰ることができるため、それ以降は通常通り出社することができます。

無断欠勤を理由とする懲戒解雇のリスクを下げることができます。

以上の通り、死亡事故を起こし、警察に逮捕されてしまった場合には、いかに早く身柄拘束から解放されるかが肝であり、スピード感が重要となってくるのです。

会社への連絡は慎重に行う

仮に、身柄拘束からの解放に向けた活動が功を奏しなかった場合、先述した通り、最大で23日間、留置場や拘置所での生活が余儀なくされます。

逮捕・勾留により無断欠勤が続けば、会社は無断欠勤を理由として当該従業員を懲戒解雇する可能性が高くなります。

したがって、無断欠勤による懲戒解雇を回避するため、会社に対して事情を説明する必要が出てくるでしょう。

しかし、逮捕・勾留されているご本人は会社に対して連絡することは当然できません。

ですが、勾留期間中は弁護士と面会できるほか、原則として家族も面会することができます。

場合によっては会社の上司などとも面会することができます。

弁護士がご本人に代わり会社に欠勤の連絡をすることも可能ですが、会社からしてみれば「突然なぜ弁護士が欠勤の連絡をしてくるのか?」と疑問に思われてしまう可能性は考慮しなければなりません。

ご家族が会社に対してどのように連絡をするのか、弁護士が連絡をするのかは慎重な判断が求められるため、弁護士に相談されるとよいでしょう。

逮捕を理由とする解雇は無効となる余地がある

仮に会社が、従業員が逮捕・勾留された事実を知り、逮捕を理由としてすぐに従業員を解雇することはできるのでしょうか。

会社の就業規則にもよりますが、「犯罪を行ったとき」や「刑事事件で起訴されたとき」を懲戒解雇の事由として定めている会社は少なくありません。

しかし、あくまで逮捕は犯罪の疑いがある場合に証拠隠滅や逃走を防ぐ目的で身柄を拘束するものであるため、「逮捕=有罪」ということではありません。

刑事裁判で有罪の判決が下されるまで、被疑者・被告人は無罪であると扱わなければならないルールがあるのです。

したがって、逮捕・勾留の事実が会社に知られ、その後逮捕されたことのみを理由とする懲戒解雇がされた場合、解雇の条件を欠くため無効であると争う余地はあります。

報道の可能性について

原則として、死亡事故を起こした事実を警察が会社に対して直接連絡をすることはありません。

しかし、警察が報道機関に事故の概要や加害者の情報を説明したり、報道機関が独自の取材をすることによって加害者の情報が公になる可能性はあります。

死亡事故を起こしてしまった場合、社会的注目は小さくなく、マスコミによる報道の結果、会社に死亡事故を起こしてしまった事実が知れ渡ってしまう可能性は十分に考えられます。

厚生労働省が公開している「モデル就業規則(令和5年7月版)」第68条2項では、以下の場合に懲戒解雇とすると規定しています。

引用元:厚生労働省 モデル就業規則

多くの会社はこの「モデル就業規則」を参考として就業規則を定めています。

事故態様等の事情にもよりますが、この就業規則によれば、死亡事故を起こし、会社名まで含めた報道等がされると、会社の名誉信用を損ね、その対応に追われて業務に悪影響を及ぼしたとして、懲戒解雇となる余地は出てくるでしょう。

たとえば、就業時間中、社用車を運転していた際に死亡事故を起こしてしまった、といったケースでは会社名の入った車とともに報道されてしまう可能性が考えられます。

他方で、休日に自家用車で死亡事故を起こしてしまったようなケースで、「会社の名誉信用を損ねた」とまで言えるかについては慎重な判断が求められるでしょう。

会社名や実名報道を防ぐため、警察や報道機関に対して、「報道をしないで欲しい」「実名や会社名を公開しないで欲しい」という申し入れをすることは可能です。

こうした申し入れはあくまで「お願い」としての要請にすぎず、警察や報道機関がこれに応じてくれるかは明らかではありませんが、一定の配慮がされる可能性はあります。

示談交渉を成功させる

死亡事故を起こしてしまった場合、被害者遺族との間での示談交渉の結果は、被疑者・被告人のその後の処分を決める上で、重要な考慮要素となってきます。

示談とは弁護士が依頼者である加害者の代理人となって、犯罪被害者との間で、一定の金銭を支払うことを条件として、被害届の取り下げなどを目指す活動をいいます。

そのため、身柄が拘束されているかを問わず、死亡事故を起こしてしまった場合には早期に示談交渉を進めることが求められます。

示談の結果、不起訴処分となった場合には、刑事裁判にかけられることはなくなるため、有罪になることはありません。

それ以降は通常通り出社できるため、懲戒解雇になる可能性はかなり低くなります。

しかし、死亡事故の場合、死亡という結果が重大であると考えられるため、示談交渉が成立したとしても、起訴されてしまう可能性は相当程度あります。

その場合であっても、被害者遺族との間で示談が成立しているという事情は被告人の刑罰を決める上で、重要な要素となってきます。

被告人の刑罰が軽くなる方向で考慮されることが期待できます。

では、示談を成立させるためにはどのようなことをすればいいのでしょうか。

死亡事故の被害者遺族の方との示談を成立させるためには慎重な姿勢が求められます。

事故により、大切な家族を失ってしまっている遺族の方に対しては、誠実に対応しなければなりません。

家族を死なせた加害者のことを思うと、許すことができないという感情が湧き上がるのも無理はないはずです。

当然ながら、事故を起こしてしまったことを反省し、真摯な姿勢で遺族の方々と向き合わなければなりません。

また、示談を成立させるには、示談金の額や示談書の体裁・内容など、専門的な知識が求められます。

そのため、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをお勧めします。

無実の場合は徹底的に争う

先ほどご説明した通り、死亡事故を起こしてしまった際の運転手の行為には、過失運転致死罪や危険運転致死罪が成立する余地があります。

しかし、過失がなければ過失運転致死罪も、危険運転致死罪も成立しません。

たとえば、被害者の側にも落ち度があり、死亡事故を起こしたことが真に避けられず「やむを得ない」といえるような場合には無罪を主張していくことが考えられます。

無罪を主張していく場合には、運転手の行為に過失がなかったことを証明する証拠を集め、検察官や裁判官に提出する必要があります。

刑事裁判の結果、無罪となれば、刑事責任を負わないこととなりますので、運転手が有罪であることを前提とした懲戒解雇については無効となる可能性が高くなります。

無罪を主張し争う場合には長時間の裁判となることが予想されるだけでなく、検察官の有罪立証を覆すための証拠収集など、多くの時間と労力が求められます。

弁護士の技量や熱量にも大きく左右されるものですので、弁護士を選ばれる際には刑事事件の取り扱い件数などにも着目してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

死亡事故を起こしてしまったとしても、必ず懲戒解雇となる訳ではありません。

その後の対応次第では懲戒解雇を防ぐことができたり、解雇の有効性を争うことは可能です。

解雇を阻止するためには専門的な知識が必要であるとともに、迅速な判断と適切な行動が求められます。

労働事件や刑事事件に精通している弁護士への素早いご相談を検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所には労働事件及び刑事事件に注力する弁護士がおり、解雇問題、刑事事件を強力にサポートしています。

解雇についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか