名誉毀損とは?具体例や訴える条件をわかりやすく解説

名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、法的にさまざまな責任が発生するおそれがあります。

特に近年、インターネットの普及により誰もが簡単に情報を発信できるようになった一方で、安易な書き込みによる名誉毀損のリスクも高まっています。

この記事では、名誉毀損について、その意味や成立条件、生じる可能性のある法的責任や、インターネット上における名誉毀損の特徴などを弁護士が解説します。

インターネットが身近になった現代では、名誉毀損に関する基礎知識を身につけておくことはたいへん重要ですので、ぜひ最後までお読みください。

名誉毀損とは?

名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、場合によっては法的な責任が発生する違法な行為となる可能性があります。

名誉毀損の意味

名誉毀損とは、人の名誉を傷つけることをいいます。

もう少し法的な表現をすると、人の名誉を傷つけるというのは、他人の社会的評価を低下させる行為のことを指しています。

名誉毀損は、単なる悪口や誹謗中傷とは異なり、法律上の概念として重要な意味を持ちます。

名誉毀損は、刑法で「名誉毀損罪」という犯罪行為として規定されていますが、それだけでなく、民法上の「不法行為」としても扱われる可能性があります。

つまり、名誉毀損を行うことで、刑事責任と民事責任の両方を問われる可能性があるのです。

人は社会の中で生きていく上で、他者からの評価や信用を必要とします。

不当に他人の名誉を傷つける行為は、その人の人格を傷つけ、社会生活に重大な悪影響を及ぼす可能性がある行為です。

人の名誉が不当に傷つけられることを防いで、個人の尊厳や社会的評価の保護するために、名誉毀損は法律上厳しく取り締まられることになるのです。

名誉毀損の2つのリスク

名誉毀損行為を行うと、大きく分けて2つのリスクが生じるおそれがあります。

それは、刑事責任と民事責任です。

刑事責任とは、犯罪行為に対して刑罰を科されるという責任です。

名誉毀損は、刑法で犯罪とされているため、名誉毀損を行うと刑事責任として刑罰を科されるリスクがあります。

また、名誉毀損行為は犯罪に該当し得るだけでなく、民法上の不法行為に該当した場合には、慰謝料などの損害賠償を支払う責任が生じることがあります。

これが、民事責任です。

名誉毀損には、刑罰を科されるという刑事責任と、損害賠償を支払うという民事責任が発生するリスクがあり、これらの責任は同時に問われる可能性があります。

つまり、ある名誉毀損行為について、刑事裁判で有罪となり刑罰を科されると同時に、民事裁判で損害賠償を命じられる可能性があるのです。

このように、名誉毀損行為には重大な法的リスクが伴います。

そのため、どのような行為が名誉毀損について正しい知識を身につけ、他人の名誉を毀損する可能性のある発言や行動には十分に注意する必要があります。

以下では、刑事責任と民事責任の具体的な内容について、それぞれ詳しく解説します。

名誉毀損の刑事上の責任

名誉毀損によって生じ得る責任のひとつが、刑事上の責任です。

名誉毀損は刑法に定められた犯罪行為であることから、名誉毀損に当たる行為を行った場合、犯罪として刑罰の対象となることがあるのです。

以下では、具体的にどのような行為によってどのような責任が生じるかを確認します。

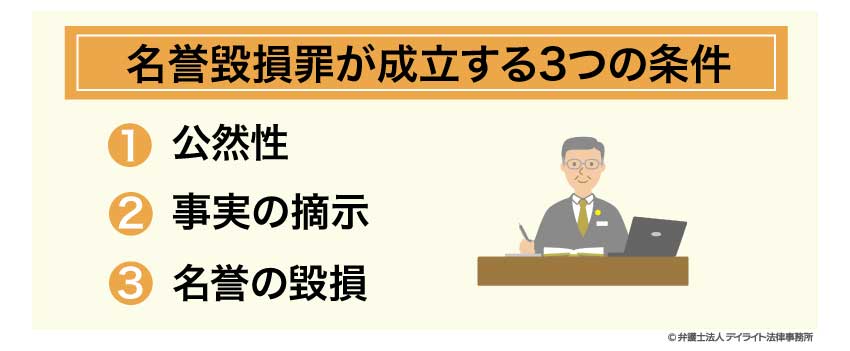

名誉毀損罪が成立する3つの条件

犯罪としての名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することによって成立します。

引用:刑法|e-Gov法令検索

この罪が成立する条件は、次の3つに整理することができます。

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

①公然性

公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態で名誉毀損が行われることを意味します。

たとえば、街頭での演説や、新聞やテレビでの発言などのほか、SNSなどのインターネット上での投稿も「公然」に該当します。

名誉毀損を見聞しているのが「特定少数」である場合、公然性がないため名誉毀損には該当しないのが原則ですが、その少数の人から噂が広まる可能性があるような場合は、公然にあたると判断されます。

インターネット上の投稿については、SNSの非公開アカウントでの投稿であっても、フォロワーの数や投稿の内容によっては公然性が認められる可能性があります。

②事実の摘示

事実の摘示とは、人の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘することをいいます。

名誉毀損という犯罪の性質上、事実はその人の社会的評価を低下させるようなものであり、かつ具体的であることを要します。

人の社会的評価を低下させる事実とは、不正への関与や不倫などの不祥事やスキャンダルといわれるような事実をいいます。

また、事実は具体的なものであることを要しますので、たとえば「あいつは嘘つきで信用できない」といった発言の場合は、具体性に乏しく事実を摘示したことになりません。

このような抽象的な表現は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪にあたる可能性があります。

また、前記の名誉毀損の条文には、「その事実の有無にかかわらず」とあります。

虚偽の事実を言いふらされるのも迷惑な話ではありますが、仮にその事実が虚偽でない真実の話であるとしても、社会的評価が低下することに変わりはありません。

むしろ、虚偽であるという反論ができない点では、不名誉な真実を摘示される方が、より名誉が傷つくという見方もできます。

人の社会的評価を低下させるような事実が公然と摘示されたのであれば、それが真実かどうかに関係なく、名誉毀損にあたることになるのです。

③名誉の毀損

名誉の毀損とは、事実の摘示によって人の社会的評価が低下することを指します。

ただし、社会的評価というのは客観的に測定することが難しいため、評価が低下したかどうかは証明しようがありません。

そこで、人の社会的を低下させるような事実が摘示されたときは、そのことをもって名誉が毀損されたものとして扱われます。

つまり、「公然性」と「事実の摘示」の2つの条件を満たしたときには必然的に名誉毀損に当たるため、実質的な条件はこの2つということができます。

どこからどこまでが名誉毀損?具体例で解説

犯罪としての名誉毀損が成立するのは、人の社会的評価を低下させるような事実が公然と摘示されたかによって判断されます。

実際にどのような行為がこれを満たすのかは、具体例を見てイメージをつかむことが効果的です。

以下に、名誉毀損に該当する可能性が高い例とそうでない例を挙げて解説します。

なお、これはあくまで刑事責任の有無という観点での例となりますので、名誉毀損にならない例においても、別途後述する民事上の責任が発生する可能性がある点にご注意ください。

名誉毀損に該当する可能性が高い例

- 不倫をしているらしいという噂を広める

「らしい」という表現で断定を避けていても、事実の摘示と判断される可能性があります。 - 前科があるとSNSに投稿する

前科は不名誉な事実であり、これを殊更指摘することで名誉毀損罪が成立し得ます。

たとえ過去の報道などによってそのことが広く知られていたとしても、あえてこれを摘示することによってそのことが思い出され、さらに拡散する危険があることから、名誉毀損が成立する可能性があります。 - 病気や障害などの情報を言いふらす

病気等は不名誉な事実とはいえませんが、これをもとに社会的な評価が低下することはあり得ると考えられています。

名誉毀損に該当しない可能性が高い例

- 「バカ」や「ろくでなし」といった表現

単なる罵倒にとどまり、具体的な事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。

この場合、侮辱罪の成立可能性が残ります。 - 相手と2人きりの場面での発言

誰も聞いていない場面では、相手に不快感を与える可能性はあるものの、何を言ってもその人の社会的な評価が低下することはありません。

公然性がなく、名誉毀損にはならない例といえます。 - 「あの店の料理はまずい」とグルメサイトに投稿

個人の主観的な評価は、その人の感じ方や感想を述べるものであって、事実を摘示するものではないことから、通常は名誉毀損には当たりません。

ただし、「食中毒になった」といった具体的な事実の摘示が含まれる場合は、意見や感想の域を超えるため、名誉毀損になる可能性が出てきます。

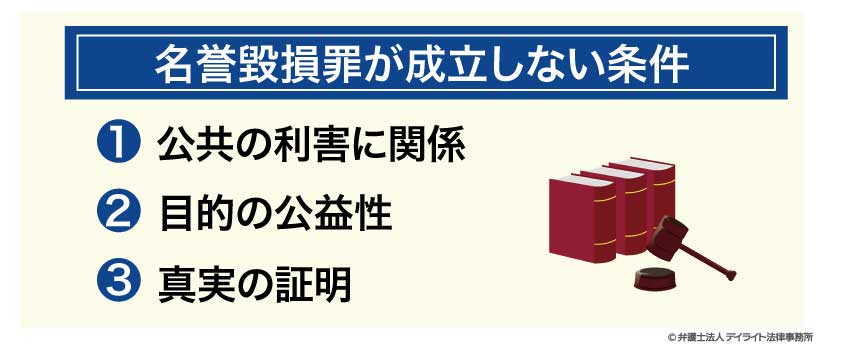

名誉毀損罪が成立しない場合

ここまで解説してきた要件を満たす場合、名誉毀損罪が成立するのが原則ですが、一定の場合には、名誉毀損とならないことがあります。

さきほどご紹介した名誉毀損にならない例は、公然性や事実の摘示といった名誉毀損の要件をそもそも満たさない例であるのに対し、ここで解説するのは、これらの要件を満たしていても例外的に名誉毀損が成立しない例である点で異なっています。

これは公共の利害に関する場合の特例といい、一定の条件の下で、例外的に名誉毀損行為が処罰対象外と扱われるものです。

不正の告発のように公益を図る行為を名誉毀損から除外するものであり、具体的な条件は次のとおりです(刑法230条の2)。

- 摘示した事実が公共の利害に関するものであること

- 事実を摘示した目的が専ら公益を図ることにあったと認められること

- 摘示した事実が真実であると証明されること

引用:刑法|e-Gov法令検索

①公共の利害に関係

公共の利害に関係する事柄とは、多数の人の社会的利害に関係し、国民が関心を寄せることが正当といえる事実を指します。

たとえば、大企業や政治家の不祥事に関係するような事実については、公共性を有すると認められる可能性があります。

なお、起訴される前の犯罪行為に関する事実については、公共の利害に関する事実として扱われます(刑法230条の2第2項)。

②目的の公益性

事実の摘示が公共の利害に関するものとして不処罰となるためには、行為が公益を図る目的であることが条件となります。

たとえ摘示した事実が公共の利害に関するものであるとしても、その目的が個人的な恨みや大衆的な関心に応える目的であるときは、公益目的という要件を欠くことになります。

つまり、摘示する事実の性質と、摘示行為を行う人の目的の双方が問題になるということになります。

③真実の証明

以上に加えて、摘示した事実が真実であると証明されることも処罰を免れるための要件となります。

真実でない事実を摘示しても公益のためになることはないことから、摘示した事実が真実であることの証明が求められているのです。

なお、以上のように摘示した事実が真実であることの証明が求められるのが原則ですが、真実性の証明に失敗した場合であっても、相当な根拠に基づいて真実であると誤信した場合には、故意がないとして処罰されない可能性はあります。

名誉毀損罪と侮辱罪との違い

名誉毀損罪と似た罪として、侮辱罪があります。

名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、侮辱罪においては、事実の摘示という行為が存在しない点です。

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用:刑法|e-Gov法令検索

「事実を摘示しなくても」とあるように、侮辱罪では名誉毀損罪と異なり、事実を摘示することなく人を侮辱することによって成立します。

名誉毀損罪は具体的な事実を述べることで人の社会的評価を低下させる行為であるのに対し、侮辱罪は事実を述べずに人の社会的評価を低下させる行為を対象としているということです。

「バカ」のような事実を欠く侮蔑や罵倒行為を公然と行うと、侮辱罪となる可能性があります。

名誉毀損罪と信用毀損罪の違い

名誉毀損罪と信用毀損罪は、ともに他者の社会的評価を低下させる行為に関する罪ですが、具体的な対象に重要な違いがあります。

名誉毀損罪では人の社会的評価としての「名誉」が保護されていたのに対し、信用毀損罪は人の「信用」を保護するものです。

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法|e-Gov法令検索

「信用」とは、一般的な日本語では、「あの人は信用できない」といったように「信頼」と似たような意味で用いられますが、信用毀損罪における「信用」は、経済的な面における評価のことを指します。

経済的な面における評価とは、支払い能力や支払いの意思が典型ですが、これに限らず、扱う商材の質などの会社の収益に影響を与え得るような商売上の信用も含まれます。

また、名誉毀損罪は事実の有無にかかわらず成立するのに対し、信用毀損罪は、虚偽の風説を流布することや偽計を用いた場合にのみ成立します。

つまり、債務超過の状態にあるとか、検査数値を改ざんしているといった虚偽の事実を公表することで経済的な信用を傷つける行為が、信用毀損罪ということになります。

名誉毀損罪と異なり、信用毀損罪は「虚偽の風説」を流布することによって成立するため、摘示した信用に関する事実が真実であるときは、信用毀損罪とはなりません。

刑事責任を追及する方法

犯罪の被害者が刑事責任を追及したい場合、一般的には、警察に対して被害届を出すという方法が考えられます。

ただし、名誉毀損罪で刑事責任を追及する際は、「告訴」という手続きを取る必要があります。

告訴とは、捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。

名誉毀損という犯罪では、検察官が容疑者を起訴するには被害者の告訴があることが必須となっており、このような犯罪を「親告罪」といいます(刑法232条1項)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

名誉毀損罪は、他者の社会的評価を低下させるような事実を摘示することによって成立する犯罪です。

このため、犯行が刑事事件として大々的に扱われることによって、その指摘された事実がかえってより広く周知されてしまうという危険があります。

そこで名誉毀損罪は、犯罪行為として処理するかどうかにつき被害者の意思を尊重する趣旨で、親告罪とされているのです。

したがって、名誉毀損罪で刑事責任を追及するためには、被害者として刑事告訴を行う必要があるのです。

名誉毀損罪の時効

名誉毀損罪の時効は3年です。

犯罪には処罰可能な期限があり、これを過ぎると、もはやその罪を処罰することはできなくなります。

このような処罰の期限のことを、「時効」といいます。

時効が成立するまでの期間は犯罪によって異なり、より重い罪の方が時効までの期間も長くなります。

名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という犯罪ですので、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」に該当し、時効の期間は3年となります(刑事訴訟法250条2項6号)。

3年の期間は、犯罪行為を行い終わった時点から起算します。

名誉毀損行為がインターネットへの投稿といった形で行われ、これがずっと閲覧可能な状態になっているようなケースですと、犯行が継続していると捉えることになるため、時効のカウントがスタートしない点に注意してください。

また、名誉毀損罪では、時効とは別に親告罪の期限についても考える必要があります。

親告罪では、告訴できる期間が犯人を知った日から6ヶ月以内と定められています(刑事訴訟法235条本文)。

被害者が犯人を認識してから6ヶ月が経過すると、時効が成立するわけではないものの、告訴されることがなくなることから、実質的には処罰の可能性は消滅すると考えられます。

名誉毀損の民事上の責任

名誉毀損の刑事上の責任は刑罰を科されるおそれでしたが、これとは別に、民事上の責任が生じることもあります。

民事上の責任とは、名誉毀損によって被害者に生じた損害を、金銭によって賠償する責任のことを指します。

故意や過失によって他人の権利を侵害し損害を与えることを、民法では「不法行為」といい、不法行為を行った場合、被害者にその損害を賠償する責任を負うのです(民法709条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

名誉毀損は故意に他人の名誉を傷つける行為ですので、不法行為に該当するとして民事上の賠償責任が発生する可能性があります。

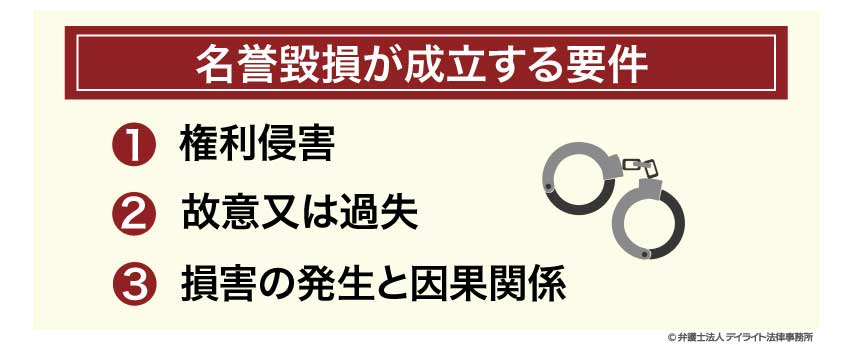

名誉毀損が成立する要件

名誉毀損の民事上の責任が成立するのは、名誉毀損が民法上の不法行為に該当するときであり、そのためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

①権利侵害

不法行為とは、違法に他人の権利を侵害して損害を与える行為であるため、権利侵害が要件となります。

名誉は他者からの社会的評価という目に見えないものではありますが、法的な保護に値するものであり、これを正当な理由なく傷つけることは権利侵害にあたるといえます。

刑事上の名誉毀損罪と同じく、社会的評価を低下させるような事実を公然と摘示した場合には、特別な事情がない限りは、名誉という権利を侵害したと評価されることになります。

②故意又は過失

民事上の不法行為が成立するのは、権利侵害が故意又は過失によって行われたことが条件となります。

故意とはわざと、過失は不注意によってという意味です。

名誉毀損は公然と情報を発信する行為ですので、多くの場合は故意があると考えられます。

不法行為は過失によっても成立します。

たとえば、一人に宛てて送信したつもりが誤って全体に公開されてしまったような場合を考えると、理論上は過失による名誉毀損もあり得るといえます。

ただし、実際に問題となるのは故意によるケースが多いといってよいでしょう。

刑事責任の箇所で、公共の利害に関する事項について、相当な根拠に基づいて真実であると誤信した場合には故意が認められないと解説しましたが、このようなケースでは、民事責任においても故意や過失が否定されると考えられます。

③損害の発生と因果関係

不法行為によって民事責任が生じるためには、行為によって損害が生じる必要があります。

名誉毀損によって生じる損害としては、精神的なものと金銭的なものとがあります。

精神的な損害とは、名誉毀損行為によって被る精神的苦痛のことです。

精神的な苦痛は内面の問題であり、財産上の損害が発生しているわけではありませんが、このような損害についても、金銭によって賠償されることになります。

また、名誉毀損による社会的評価の低下は目に見えない無形の損害となるのが基本ですが、その内容によっては具体的な財産上の損害が発生することもないとはいえません。

たとえば、食中毒が発生したという虚偽の情報によって飲食店の客数が減少したような場合などが考えられます。

実際は、どこまでが名誉毀損の影響によるものか、すなわち因果関係の判断が難しいケースがあります。

そのため、前記の精神的損害の賠償にとどまるケースも多いですが、精神的損害の金額を決定する際に、このような事情が考慮されることがあります。

名誉毀損が不法行為とならない場合

刑事責任の解説において、公共の利害に関する事柄についての名誉毀損は、一定の要件の下で違法とならないことをご紹介しましたが、このような場合は、民事上の不法行為も同じく成立しません。

つまり、公共の利害に関する事実について、専ら公益を図る目的で表現を行った場合において、摘示された事実が真実であるときには、たとえ他人の名誉を毀損する行為であっても、違法性がないものとして不法行為にはなりません。

また、摘示された事実が真実でなくても、真実と信じるに足りる相当の理由がある場合は、故意・過失が認められず不法行為責任が生じません。

たとえば、確かな筋からの情報で真実であると信じて発信したものの、結果として誤りであったようなケースがこれに当たります。

他にも、公共の利害に関する事項については、事実の摘示ではなく意見や論評を表明した場合においても、意見や論評の前提となる事実が重要な部分において真実であり、意見や論評が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱していない場合には、不法行為とならないと判断されています。

参考判例:最判平成9年9月9日|最高裁ホームページ

意見や論評は時に他人への批判となりますが、そのような表現がすべて不法行為となるのであれば、社会のための言論活動が一切できなくなってしまいます。

そこで名誉と表現行為のバランス調整として、上記のような条件の下であれば、不法行為にならないものとされているのです。

名誉毀損の効果①:慰謝料の請求

名誉毀損による民事上の効果の一つとして、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭的賠償のことを指します。

物を壊した場合であれば、その物の価値がいくらであるかによって損害額を算出することができます。

しかし、損害が精神的苦痛の場合には、そのような計算になじみません。

そこで、精神的苦痛に対する慰謝料の額は、名誉毀損行為の態様(悪質性、執拗性など)や、名誉毀損の内容や程度、情報の拡散範囲などの諸事情を総合的に考慮して裁判所が決定します。

そのため、慰謝料の金額は個々の事案によって異なりますが、一般的な相場としては、標準的な事案で数十万円程度です。

特に被害者への影響が甚大な事案であれば数百万円程度が認められることもあります。

実際の支払額は事案によって左右されます。

したがって、具体的な金額の見通しがお知りになりたいときは、弁護士などの専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

名誉毀損の効果②:名誉回復の措置

民事上の責任は金銭によって償われるのが一般的です。

しかし、名誉毀損の場合、における特例として、加害者に名誉回復の措置を求めることができます。

名誉毀損は人の社会的評価を低下させるという特殊な形態の不法行為です。

したがって、その損害を回復させるには、金銭賠償だけでなく、低下させられた名誉を回復させる方が重要な場合があります。

そのため民法は、名誉毀損における被害回復の手段として、金銭による損害賠償以外に、名誉回復のための適当な処分を規定しています。

引用:民法|e-Gov法令検索

名誉回復措置は、金銭賠償と異なり直接的に名誉の回復を図ることができる手段といえます。

法律上は「適当な処分」と定められていますが、毀損された名誉を回復させることが目的であるため、新聞や雑誌等への訂正記事や謝罪広告の掲載が命じられることがあります。

また、インターネット上の名誉毀損では、自身のホームページへの謝罪文の掲載を命じた例もあります。

名誉毀損の効果③:差止請求

名誉毀損の被害者は、慰謝料請求や名誉回復措置のほかに、名誉毀損行為の差止請求を行うことができます。

差止請求は、現在進行中の名誉毀損行為を止めたり、将来の名誉毀損行為を予防したりするための手段となります。

差止請求権は、人格権としての名誉権に基づく権利であり、判例上も「人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている名誉毀損行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、名誉毀損行為の差止めを求めることができる」と判断されています。

差止請求の具体例としては、名誉毀損的な表現を含む出版物の発行・販売の差止めや、インターネット上の名誉毀損的な投稿の削除などが考えられます。

差止請求は、加害者の表現の自由を事前に制限する効果があるため、慎重に判断される必要があります。

民事上の責任を追求する方法

以上のように、名誉毀損における民事上の責任としては、慰謝料としての損害賠償請求を中心に、名誉回復のための措置や、差し止めの措置などがあります。

名誉毀損の民事上の責任を追及するには、主に裁判外での方法と、裁判による方法があります。

裁判外での解決による場合

裁判外で民事責任を追及する場合、当事者間での交渉によることになります。

交渉という方法は、裁判に比べて費用や時間が抑さえられる場合があります。

他方で、双方が納得して合意に至ることができなければ、交渉決裂となり終局的な解決にならないというデメリットがあります。

裁判による場合

名誉毀損の民事責任を裁判で解決する場合、民事訴訟を起こすことになります。

裁判では、交渉に比べてより時間や費用を要するというデメリットがあります。

他方で、勝訴することができれば、賠償金の支払いや名誉回復措置等を判決によって強制することができます。

名誉毀損の民事責任の時効

名誉毀損の民事責任である損害賠償請求権は法的な権利の一種であり、一定の期間その権利を行使せずにいると、時効によって消滅します。

名誉毀損による民事責任は不法行為による損害賠償の請求権ですので、名誉毀損の被害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は名誉毀損の時点から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

匿名での名誉毀損などで相手方が特定できない場合は権利を行使しようがないことから、不法行為の損害賠償の時効は、損害と相手方を知った時から3年となっています。

ただし、名誉毀損から20年が経過したときは、たとえ相手が不明な状態であっても、時効によって権利が消滅します。

名誉毀損で訴える場合の費用の相場

名誉毀損での民事訴訟は損害賠償を請求事件であり、そのための費用が必要となります。

弁護士費用

弁護士費用は各弁護士が設定しているため、事件の規模や、どの弁護士に依頼するかによって変わってきますが、ここでは、現在でも用いられることの多い「旧日弁連基準」を前提に解説します。

民事訴訟に要する弁護士費用としては、主に着手金と報酬金があります。

着手金は、依頼者が弁護士に事件処理を依頼した時点で発生する費用です。

着手金はその名のとおり、弁護士が事件の処理に着手するための費用ですので、事件の経過や成果とは関係なく、依頼の時点で発生します。

着手金の額は、事件の経済的利益の額(損害賠償請求事件であれば、請求額)が300万円以下の場合は、その額の8パーセントが目安となります。

この基準によった場合、たとえば名誉毀損の損害賠償として200万円を請求するのであれば、その8パーセントである16万円が着手金となります。

報酬金は、弁護士が事件を処理した結果によって成果が得られた場合に、その成果に応じて支払う報酬となります。

前述の報酬基準では、事件の経済的利益の額が300万円以下の場合は16パーセントとされていますので、200万円を請求し、100万円の支払いを命じる勝訴判決が得られた場合には、報酬金の額は16万円となります。

訴訟費用

民事訴訟を起こす場合、弁護士へ依頼するための報酬だけでなく、裁判所に対して支払う費用が必要です。

手数料の金額は訴訟で請求する金額によって決まり、たとえば200万円の請求であれば、手数料は15,000円となります。

また、手数料のほかに、文書などの送付に要する費用として、数千円程度の郵便切手を提出する必要があります。

インターネット上の名誉毀損について

名誉毀損は、公開の場の発言や週刊誌等の刊行物によるものが典型例でしたが、近年はインターネット上の名誉毀損に注目が集まっています。

インターネット上の名誉毀損が問題となっている背景

インターネット上の名誉毀損が近年特に問題視されている背景には、いくつかの要因があります。

スマートフォンの普及

インターネット上の名誉毀損が特に近年問題となっている大きな要因のひとつとして、スマートフォンの普及があると考えられます。

スマートフォンが普及する以前はインターネットに接続するためにパソコンを使う必要があり、そのような時代には現在ほどインターネット上の名誉毀損が問題となっていませんでした。

スマートフォンの登場によって、移動中や休憩時間などのちょっとしたすきま時間にインターネットを利用することができるようになり、インターネットがいっそう私たちの生活に身近なものとなりました。

これに伴い、SNSなどを通した個人による情報発信も一般的になっています。

このようにインターネットを利用しやすい環境が整ったことは、生活の利便性を大きく向上させた反面、名誉毀損との関係では、次のような問題を抱えています。

- インターネットが簡単に利用でき、情報発信のハードルが低下した。

- インターネットへの投稿が、内容によっては犯罪や不法行為になり得ることが、必ずしも十分に認識されていない。

- インターネット上に大量の情報が氾濫するようになり、注目を集めるために過激な情報を発信する人が現れた。

権利やコンプライアンスへの意識の高まり

以上のようにインターネット上での権利侵害が散見されるようになるにつれ、ネットの書き込みだからといって見過ごすわけにはいかないという風潮が社会で醸成されてきました。

また、名誉毀損に限らず、近年はコンプライアンス意識の高まりによって、違法な行為に対して厳格に対応するという方針を取る企業が増えています。

特に、芸能人などに対するゴシップや噂話などについて、従来は「有名税」のような形で大目に見られていたものが、このような意識の高まりによって、厳しく対処するのが普通になりました。

インターネット上の名誉毀損についての判例

インターネット上の名誉毀損に関する判例は、技術の進歩や社会の変化に伴い、徐々に蓄積されてきています。

特に近年では、直接的には自身の投稿でないものについても、事案によっては損害賠償責任が認められるケースが出てきています。

以下、SNS利用に関する重要な判例を紹介します。

「いいね」による名誉毀損事件

判例

事案:SNSへの投稿に「いいね」を押すことは、原告の名誉感情を侵害するものとして損害賠償が請求された。

判断:裁判所は、SNSへの投稿へ「いいね」を押す行為について、元の投稿に好意的・肯定的な感情を示すために行われたと認めて損害賠償請求を容認した。

判例のポイント:名誉毀損的な他人の投稿へ「いいね」を押す行為についても、それが好意的・肯定的な感情の表明と認められる場合には賠償責任が生じ得ることを示した。

リポスト(再投稿)による名誉毀損事件

判例

事案:名誉毀損的な投稿について、何らのコメントを付すことなくリポストした者に対して、再投稿する行為についても名誉毀損に当たるとして損害賠償が求められた。

判断:裁判所は、リポストした者にも名誉毀損の責任があるとした。

判例のポイント:何らのコメントを付すこともなく投稿をリポストする行為についても、自身による投稿と同一視できるとの見解を示した。

SNS等を利用するにあたっては、軽率な投稿をしないようにする必要があることはいうまでもありません。

しかし、直接の投稿だけではなく、他者の投稿へのリアクションという補助的な行為でさえ名誉毀損に該当する可能性があるので注意しましょう。

インターネット上の名誉毀損に対する対策

インターネット上の名誉毀損には特有のポイントがあり、これに対して様々な対策を講じることが考えられます。

証拠の保全

インターネット上で名誉毀損が行われた場合、問題のある投稿のスクリーンショットを取ったり、URLや投稿日時などの詳細情報を記録したりといった形で、名誉毀損の証拠を残すことができます。

削除要請

インターネット上に名誉毀損の表現が残り続けると、その間被害が拡大する懸念があります。

そこで、投稿者自身や、SNSを運営するプラットフォーム事業者へ投稿の削除を要請することが考えられます。

発信者情報開示請求

インターネット上の名誉毀損は匿名によりなされることも多く、相手方が特定できないケースも少なくありません。

そのような場合は、「発信者情報開示請求」という手続きによって、プロバイダーに情報発信者の情報を開示するよう請求することができます(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律5条)。

参考:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律|e-Gov法令検索

この手続きにより、匿名による名誉毀損であっても、相手方を特定することができます。

この手続きはあくまで相手方を特定するものにすぎず、別途損害賠償等の手続きを取る必要があります。

また、開示請求自体が専門的な手続きであることから、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

名誉毀損についてのQ&A

![]()

悪口は名誉毀損となりますか?

悪口といってもその内容はさまざまであり、2人だけの対面でなされたものは、公然性がなく名誉毀損とはなりません。

また、具体的な事実の摘示を伴わない悪口については、侮辱罪となる可能性があります。

![]()

匿名で名誉毀損をしても法的責任を負いますか?

匿名であっても、通信事業者には発信者の記録が残っている可能性があり、民事・刑事ともに法的責任を追及されることがあります。

匿名だからといって、軽い気持ちで名誉毀損を行わないよう注意する必要があります。

まとめ

この記事では、名誉毀損について、その意味や成立条件、生じる可能性のある法的責任や、インターネット上における名誉毀損の特徴などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる行為であり、刑事上の犯罪と民事上の不法行為の両面で問題となる。

- 名誉毀損罪が成立するには、公然性、事実の摘示、名誉の毀損という3つの要件を満たす必要がある。

- 民事上の名誉毀損の効果として、慰謝料の請求、名誉回復の措置、差止請求などがある。

- インターネット上の名誉毀損は、情報の拡散速度や匿名性の高さから、従来のメディアによる名誉毀損とは異なる特徴と問題点を有する。

- 名誉毀損の判断には表現の自由との兼ね合いが重要であり、公共の利害に関する事実で公益目的の場合は違法性が阻却される場合がある。

- 単なる悪口が直ちに名誉毀損となるわけではないが、その内容や表現方法、発言の場所によっては名誉毀損となる可能性がある。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れは以下のページをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか