逮捕の流れと逮捕を防ぐ方法【弁護士が解説】

刑事事件で逮捕される場合の流れ

逮捕前(事件発覚から逮捕までの流れ)

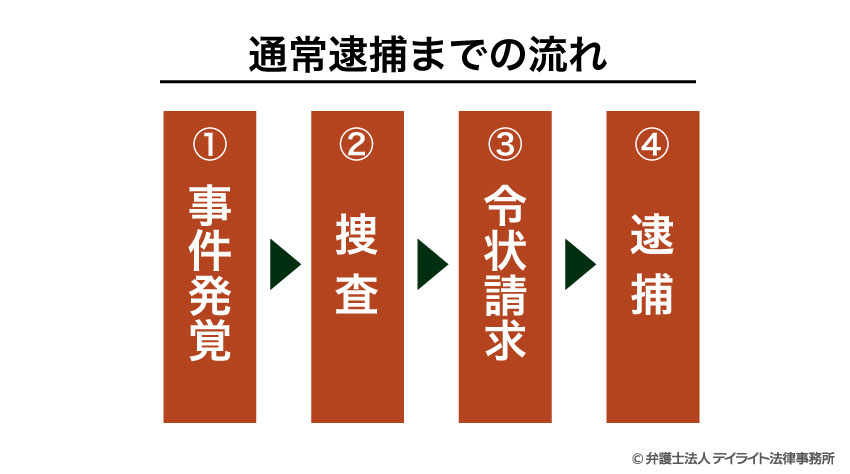

逮捕には緊急逮捕や現行犯逮捕といったものもありますが、ここでは通常逮捕までの流れを説明することとします。

①事件発覚

事件が捜査機関に発覚するきっかけとしては、被害者が被害届を提出したり、通報が入ったりといったものが挙げられます。

②捜査

事件が捜査機関に発覚した後、捜査機関はその事件の捜査を進めます。

事件の犯人は誰か、事件の証拠はどの程度あるか等を調べた結果、逮捕が相当であると考えられる事案であれば次の令状請求の手続きへと進みます。

仮に逮捕の必要性はないと判断された場合にはそのまま在宅事件として捜査が継続されることになります。

③令状請求

通常逮捕を行うためには、裁判官が発出する逮捕令状が必要になります。

逮捕令状が発出されるためには、一定の地位にある警察官や検察官が裁判所に対して逮捕令状の請求を行い、裁判官が逮捕の要件を満たしており、逮捕令状を発出するべきと判断されることが必要になります。

④逮捕

逮捕令状が発出された後は、有効期間が切れないうちに逮捕の手続きに移ります。

警察官が自宅等にやって来る場合もあれば、警察から呼び出しを受けて取り調べに出頭したところで逮捕令状を示されて逮捕される場合もあります。

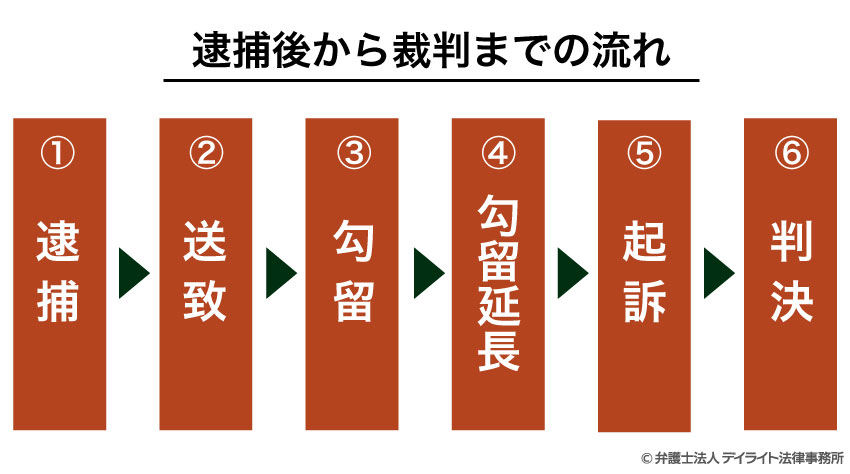

逮捕後(逮捕後から裁判までの流れ)

どの逮捕手続きを取ったとしても、逮捕後の流れは共通しており、以下のような流れを辿ることになります。

①逮捕

逮捕という手続きは、身体拘束という強い効果を持っている反面、時間制限があります。

逮捕後48時間以内に警察から検察官に送致をするか釈放をするかのどちらかをしなければならないことになっているのです。

そのため、逮捕されて間も無く行われる警察による取り調べは、送致及びその先の勾留請求のために必要最低限の内容しか行えないことが多いです。

基本的にはこのように検察官への送致をすることが前提として逮捕後の手続きが進んでいきます。

しかしながら、現行犯逮捕をしたものの犯罪が軽微なものであったり、被害者が被害届を出す意思もないことが明らかになったりした場合には、そのまま釈放されることもあります。

釈放された後は在宅事件として進むか、微罪処分としてそこで手続きが終了するかということになるでしょう。

②送致

逮捕に時間制限が設けられていたのと同じように、検察官は事件が送致されてから24時間以内に勾留請求を行うか釈放するかを選ばなければなりません。

勾留請求を行うべきかどうかを判断するため、検察官へ事件が送致されると同時に被疑者は検察庁へ身柄を移され、順番に弁解録取の手続きが行われます。

弁解録取の手続きは取り調べではありませんので、犯行を認めるかどうか、何か言い分はあるかといった簡単な聴取にとどまります。

弁解録取の手続きが終了した後、検察官が勾留請求を行う必要があると考えた場合には、裁判官に勾留請求を行うことになります。

③勾留

検察官が勾留請求を行った場合、裁判官は裁判所にて被疑者と面談し(勾留質問といいます。)、勾留の要件が満たされているか等を検討して勾留するかどうかを決定します。

勾留は、罪を犯したと疑う相当の理由があり、勾留の必要性がある場合で、かつ、①逃亡のおそれが相当程度認められること、②罪証隠滅のおそれが相当程度認められること、③住所不定であることのいずれかの要件が満たされる場合に限って認められます。

勾留が認められる事件では、②と③が揃って満たされていると判断されることが多く見受けられます。

勾留が認められると、そこから10日間の身体拘束を受けることになります。

この期間中に警察や検察官の取り調べが連日行われ、起訴するかどうかを決める材料が集められることになります。

なお、令和5年の勾留請求率は93.9%、勾留請求却下率は3.8%となっており、逮捕された事件のほとんどで勾留請求が行われ、そのほとんどが認められていることが分かります。

④勾留延長

勾留の期間は10日間ですが、10日間では起訴するかどうかを決められない正当な理由がある場合には、最大10日間の延長が認められています。

体感としては、勾留延長が一切行われない事件の方が珍しく、ほとんどの事件で5日から10日間の勾留延長が認められているように感じます。

勾留や勾留延長が不当であると思われる場合には、準抗告という異議申し立ての手続きがあります。

ここで弁護側の主張が認めてもらえれば、勾留や勾留延長が認められなくなりますので、そのあとは在宅事件として進むことになります。

勾留延長について、詳しくはこちらをご覧ください。

⑤起訴

起訴とは、検察官が被疑者に刑事罰を与えるべきだと考えた場合に、裁判所でその事件の審理を行うよう、手続きを進めることです。

基本的に、勾留の期間が満了するまでに検察官は起訴するかどうかを決定します

起訴といっても、その中には簡易な手続きで終了する略式起訴と、正式な裁判を求める公判請求の2つがあります。

略式起訴の場合、書類だけの手続きで裁判が終了します。

100万円以下の罰金または科料となる事件のみに限定されていますが、被疑者にとっても不特定多数の人に犯罪者であることがバレずに済むというメリットもあります。

勾留された事件でどの程度起訴されるのかが気になる所ですが、令和4年において不起訴となった事件の割合は67.8%となっており、起訴される事件の方が少ないことが分かります。

そのため、勾留されていたとしても、不起訴を諦めずにしっかりと弁護活動を行うことが大切になってきます。

また、起訴後であれば、保釈という手続きで一時的に身体拘束から解放されることが出来ます。

保釈について詳しくはこちらをご覧ください。

⑥判決

判決の種類としてよく目にするものは、執行猶予付きの判決、実刑判決や無罪判決といったものが挙げられます。

犯行を否認している場合は無罪判決を目指すことになりますが、無罪判決を得られる確率は極めて低いものとなっています。

これは犯罪の立証に疑いがある事件については検察官が適切に不起訴としているからこその確率ともいえますが、検察官の判断も絶対ではありません。

そうであるからこそ無罪となる事件が存在しているのですから、本当に無実なのであれば、戦うことはあきらめる必要はありません。

他方、略式起訴ではなく、正式な裁判が行われている事件ではほとんど懲役刑や禁錮刑が選択されますので、犯行を認めている事件であれば執行猶予付きの判決を目指すことになります。

個別の事件によって執行猶予付きの判決が可能かどうかは異なりますし、実刑が見込まれる事件であっても服役する期間を短くするためには適切な弁護活動を受けることが必要になります。

起訴された後であっても弁護士にきちんと相談することをお勧めします。

逮捕されたらどのくらいで釈放される?

逮捕された後に釈放されるタイミングはいくつかあります。

まずは逮捕後に警察から検察官への事件の送致が行われずに釈放される可能性があります。

この場合、逮捕から2日以内に釈放されることになります。

次に検察官が弁解録取の手続きを終えて、勾留する必要がないと判断した場合や、裁判官が勾留請求を却下した場合が挙げられます。

これらの場合は、逮捕後3日程度で釈放されることになります。

勾留決定や勾留延長決定に対する異議申し立てが認められた場合、身体拘束をする根拠が無くなりますので、その時点で釈放されることになります。

また、公判請求をされなければ勾留期間の満了に伴って釈放されることになりますので、身体拘束の期間は最大23日間となります。

一方、公判請求をされてしまった場合、基本的に判決が出るまで勾留が続くことになります。

判決が出るまでには起訴後2か月程度がかかることも多いため、それよりも早く釈放されるためには保釈を認めてもらう必要があります。

逮捕後に釈放されるまでの期間について、詳しくはこちらもご覧ください。

面会はできる?

逮捕期間中の面会は出来ない

ご家族やご友人等が逮捕されてしまった場合、一刻も早く面会をして様子を確かめに行きたいと考えられることでしょう。

しかしながら、逮捕の手続きの間は弁護士以外との面会は認められていません。

逮捕は比較的短期間の身体拘束であり、捜査機関にも時間制限が設けられているためこのような扱いとなっています。

勾留されている状態であれば基本的には面会可能

身体拘束の手続きが勾留に切り替わった後は一日1組のみではありますが、面会は可能になります。

しかしながら、例外的に勾留後も面会が出来ない場合として、接見等禁止の決定が裁判所によって出されている場合があります。

共犯者がいるような事件では、面会を通じて物証の隠滅や口裏合わせが行われる可能性が極めて高いと判断されて接見等禁止の決定が出されることになりますが、このような場合であっても、家族を接見等禁止の対象から外すよう申し立てることによって面会が可能になることがあります。

家族に面会出来ないといった状況にある方は、一度弁護士に相談をされてみてはいかがでしょうか。

被疑者との面会や留置施設について、詳しくはこちらもご覧ください。

逮捕の種類

これまで説明したように、逮捕は逃亡や罪証隠滅を防止するために行われる身体拘束の手続きですが、以下のとおり、いくつかの種類があります。

全ての犯罪者が逮捕されるというわけではなく、それぞれの逮捕に必要な要件が揃っており、逮捕の必要性がある場合にのみ、逮捕されます。

通常逮捕

通常逮捕とは、一定の地位にある警察官や検察官が、裁判所に対して逮捕令状の請求を行い、その請求が認められた場合に行われる逮捕になります。

裁判所の令状審査を事前に受けなければならないという点が他の逮捕の手続きとの大きな違いとなります。

現行犯・準現行犯逮捕

現行犯逮捕や準現行犯逮捕は、痴漢や万引きといった事件でよく耳にする逮捕の手続きです。

現行犯逮捕とは、まさに犯行をしている最中の犯人や犯行直後の犯人を逮捕するときの手続きです(刑事訴訟法第212条1項)。

準現行犯逮捕とは、犯人と呼ばれ追われている者や、犯行に使用した凶器を持っているなど、犯行後間もないことが明らかな者を逮捕する手続きになります(同条2項)。

これらの逮捕は、状況から人違いである可能性が低いために認められており、逮捕令状は必要ありません。

一般市民でも現行犯・準現行犯逮捕は行えますが(刑事訴訟法第213条)、直ちに警察官等に犯人を引き渡す必要があります(同法第214条)。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、一定の重大犯罪についてのみ認められている特殊な逮捕の手続きです。

具体的には、死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役や禁錮に該当する罪について、犯罪の嫌疑が十分にあり、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに認められます(刑事訴訟法第210条)。

裁判所の令状審査を経ずに逮捕できるという点では現行犯・準現行犯逮捕と共通しますが、緊急逮捕の場合は事後的に裁判所の逮捕状を求める手続きを取らなければなりません。

この手続きが取られるケースはかなり限定的ですので、重大事件を犯して逃亡中の犯人などでなければあまり耳にすることはないでしょう。

逮捕後の刑罰

逮捕をされた場合、その後の刑罰がどうなるのかということも気になるところです。

逮捕はあくまでも逃亡や罪証隠滅を防ぐために行われる手続きですから、逮捕されるかどうかと刑罰がどうなるかは全く関係ありません。

逮捕されずに起訴される場合でも実刑判決を受ける可能性は当然ありますし、反対に逮捕されたけれども有罪の証拠が十分に集まらなかったり示談が成立したりといった事情によって不起訴になることも珍しくありません。

そのため、逮捕されたから実刑判決が出る、刑罰を受けることが確定したなどとは考えずにその後の弁護活動を充実させることが必要になります。

逮捕を防ぐ方法

逮捕はそれぞれの要件を満たさなければ行うことができません。

したがって、逮捕を回避する最大のポイントは逮捕の要件を満たさないようにするということになります。

被疑者が犯人であることを疑う理由がないことや逮捕の必要性がないことを主張し、捜査機関に理解してもらわなければなりません。

無実の場合であれば、被疑者が犯人であることを疑う理由が認められるだけの客観的・合理的な証拠は存在しないことが多いでしょう。

仮に何かしら不利な証拠が存在していることが分かれば、その証拠の信用性や証拠価値を争うことが必要になってきます。

他方、犯罪の成立自体に争いがない場合は、逮捕の必要性がないことを主張するしかありません。

逮捕の必要性がないといえるためには、以下のような点を捜査機関に示すことになります。

- ① 逃亡する恐れがないこと

- ② 罪証を隠滅するおそれがないこと

- ③ 住居が定まっていること

- ④ 出頭要請には誠実に対応すること

個々の事例によって、どのような事情を主張するかは変わりますが、基本的には捜査に協力して反省の態度を示すことが、逮捕の必要性を否定する1番の近道になります。

特に被害者がいる場合には、示談を行うことで②罪証を隠滅するおそれがないことを効果的に示すことができますので、示談を積極的に検討されることをお勧めします。

逮捕を避ける方法について、詳しくはこちらもご覧ください。

まとめ

逮捕前後の流れや逮捕を防ぐ方法についての解説は以上になります。

逮捕の種類や流れは1つではありません。

個別の事件でどのような流れを辿る可能性があるのか、逮捕を避けるために何をするべきかということは、実際に弁護士に相談してみなければ分かりません。

逮捕されるか不安だという方は、ぜひ刑事事件に注力して取り組んでいる弁護士が在籍している当事務所にご相談ください。