起訴猶予とは?不起訴との違いや流れを解説

刑事事件として立件されると、取調べなどの捜査が行われ、最終的には、検察官が起訴・不起訴を決定します。

起訴猶予は、不起訴処分となる理由のひとつで、不起訴となれば刑事裁判を受ける必要がなくなります。

この記事では、起訴猶予の意味や、起訴猶予となる条件・流れなどについて、弁護士が解説します。

目次 [非表示]

起訴猶予とは

起訴猶予は、容疑者が犯罪を犯したことは明らかであるけれども、起訴して裁判を受けさせるまでの必要はないと検察官が判断した場合に、不起訴処分とすることをいいます。

起訴猶予のほかには、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」などとして不起訴となることもあります。

これらは、犯罪を犯した疑いがない(犯罪を証明できない)から不起訴となるもので、犯罪を犯したことが明らかだけれども不起訴となる「起訴猶予」とは異なります。

起訴猶予となれば、裁判を受けずに済みますので、その時点で刑事手続から解放されることとなります。

起訴された場合には、起訴状が届くので、自分に対する処分がどうなったのかを知ることができるのですが、起訴猶予の場合、検察官に請求しなければ、処分の内容を教えてもらうことができません。

そのため、検察官に「不起訴処分告知書」という書面を請求し、その交付を受けるべきであるといえます(ただし、なぜ不起訴処分となったのかという理由については、教えてもらえないケースが多いです)。

起訴猶予はどんな場合につくのか

起訴猶予がつく条件は、刑事訴訟法248条で、次のように定められています。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索

これらの基準を具体化したものが、次の表です。

起訴猶予による不起訴処分を獲得するためには、各基準について検察官から良い評価を得られるよう、それに向けて弁護活動を行う必要があります。

起訴猶予となるための具体的基準の例

| 犯人の性格 | 素行、学歴、経歴、前科前歴の有無、常習性の有無 |

|---|---|

| 犯人の年齢 | 若年・老年、学生 |

| 犯人の境遇 | 生活環境、家庭状況、職業、交友関係、監督者の有無 |

| 犯罪の軽重 | 法定刑の軽重、被害の程度 |

| 見犯罪の情状 | 犯罪の動機・原因・方法・手口、利得の有無、被害者との関係、社会に与えた影響 |

| 犯罪後の情状 | 反省の有無、謝罪・被害弁償・示談の有無、被害感情、身元引受人の有無 |

起訴猶予がつく確率

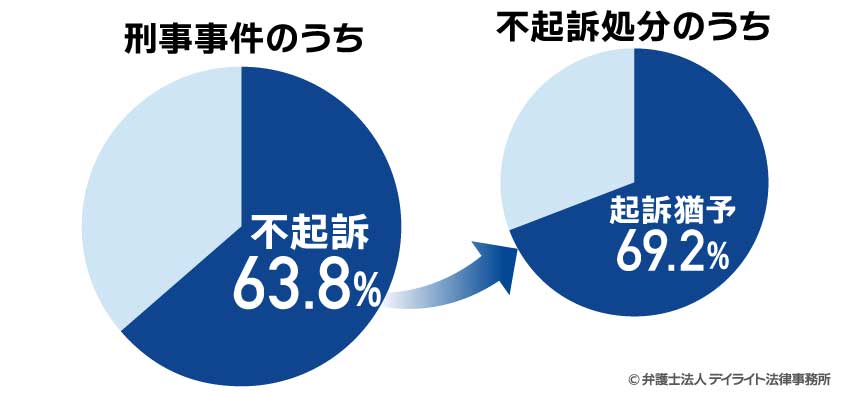

刑事事件(刑法犯)のうち、不起訴処分となる割合は63.8%で、そのうち、起訴猶予による不起訴処分は、69.2%でした。

参考:令和5年版犯罪白書

不起訴処分となる場合の理由は、起訴猶予が最も多いということがお分かりいただけるかと思います。

起訴猶予の期間は?

起訴猶予となれば、その後、その罪について起訴されることがなくなるかというと、そうではありません。

ひとたび起訴猶予となった後でも、時効が完成するまでは、新たな証拠が発見されたり、起訴猶予が相当でないと判断させる新たな事情が生じたりすれば、起訴される可能性があります。

つまり、起訴猶予は、時効完成までの間、変更される可能性があるということです、

これは、起訴猶予に限らず、嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴となった場合でも同様です。

起訴猶予と不起訴はどう違う?

起訴猶予は、不起訴処分とする理由の一つで、起訴猶予のほかにも、嫌疑なし・嫌疑不十分といった理由があることは、既にお伝えしました。

この三つ以外にも、不起訴処分となる理由がありますので、次の表に整理しています。

不起訴となる理由は数多くあり、起訴猶予は、そのうちの一つとして位置付けられています。

【 不起訴処分となる理由の例 】

| 不起訴となる場合 | 不起訴の理由 |

|---|---|

| 訴訟条件を欠く場合 |

|

| 容疑が犯罪にならない場合 |

|

| 容疑がない場合 |

|

| 容疑がある場合 | 起訴猶予 |

起訴猶予がつくことのメリット・デメリット

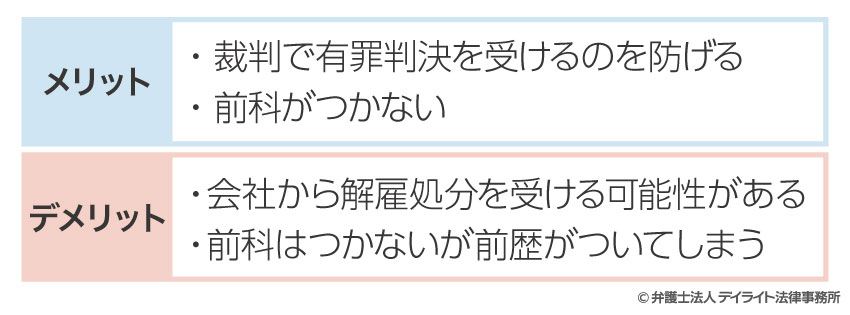

メリット

裁判で有罪判決を受けるのを防げる

起訴猶予となれば、そもそも裁判を受ける必要がなくなりますので、有罪判決を受けるリスクを回避することができます。

また、裁判は、平日の日中に開かれますので、仕事や学校を休んで裁判を受けに行く必要がありますが、起訴猶予となれば、この負担もなくなります。

前科がつかない

起訴されて裁判を受けることとなった場合、裁判での有罪率は99%です。

有罪の判決を受ければ、当然、前科が付きます。

執行猶予付きの判決であれば、すぐに刑務所に入らなくても済みますが、それでも、有罪の判決であることに変わりはなく、前科が付いてしまいます。

前科が付けば、一定の職業に就くことができなかったり、一定の国に入国制限がかかったりするなどの不利益がありますし、検察庁の記録に残り、次に犯罪を犯せば、裁判で前科があることが考慮されて、重い判決を受ける可能性があります。

起訴猶予となれば、裁判を受けずに済みますので、前科が付くリスクを避けることにもつながります。

前科の詳しい解説については、次のリンクも参照してください。

デメリット

前科はつかないが前歴がついてしまう

起訴猶予となれば、前科が付くことはありませんが、起訴猶予で不起訴処分となったという前歴は残ってしまいます。

前歴は、前科とは異なり、有罪となったことを示すものではありませんし、職業に就く際に不利益になるなどということもありません。

ただし、次に犯罪を犯した場合に、裁判で前歴があることを考慮されて、前歴がない場合と比べて重い判決を受ける可能性はあります。

会社から解雇処分を受ける可能性がある

起訴猶予となれば、刑事事件としてはひとまずそれで終了ですが、会社や学校は、検察官による不起訴処分に拘束されることなく、独自に処分を行うことができます。

そのため、たとえ刑事事件で起訴猶予となったとしても、それとは別に、社員や学生としてふさわしくない行為・会社や学校の評価を落とす行為を行ったとして、会社や学校から解雇・退学、停職・停学などの懲戒処分を受ける可能性があります。

特に、逮捕・勾留で身柄を拘束されていた場合には、容疑者本人から会社や学校に連絡することができていませんから、そのことについての説明を求められることと考えられます。

会社や学校に対してどのように説明すべきかについては、弁護士にも相談するなどして、慎重に検討するべきであるといえます。

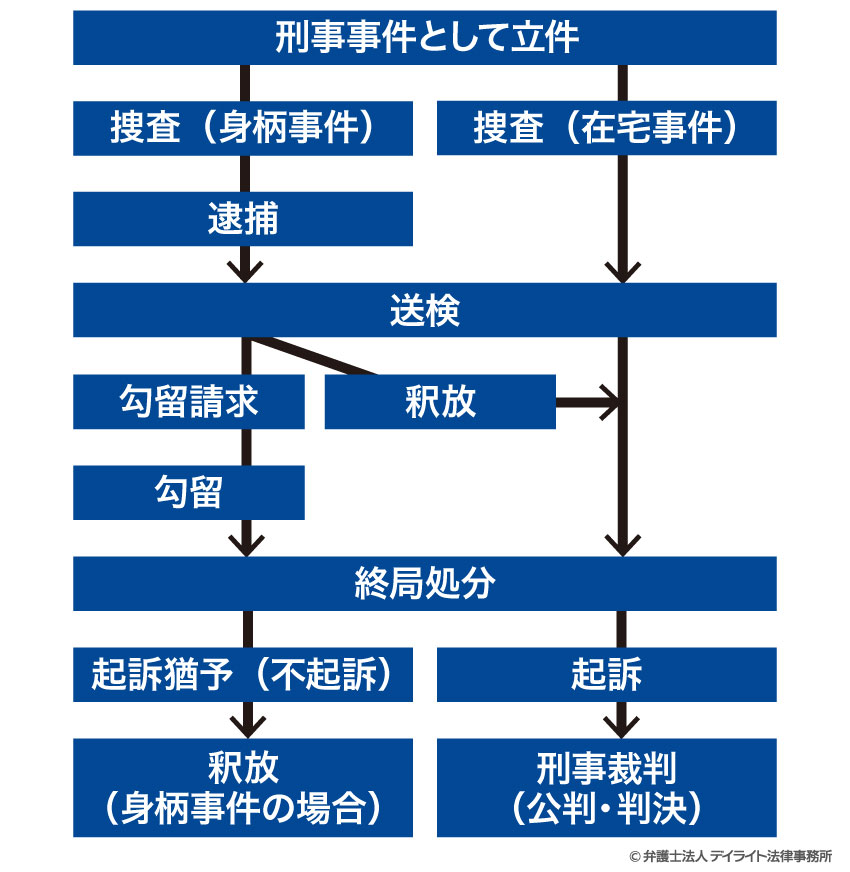

起訴猶予がつくまでの流れ

起訴猶予とするかどうかの判断は、刑事事件としての捜査が終わった後に、検察官が、起訴・不起訴を決める終局処分の段階で行われます。

ここでは、刑事事件として立件されてから起訴猶予までの流れをお伝えします。

※一般的な流れであり、事案によって異なる場合があります。

立件

刑事事件として立件されるきっかけには、職務質問、任意同行、現行犯逮捕、告訴・告発など、様々なものがあります。

いずれにしても、立件されれば、検察官が起訴・不起訴を判断する終局処分のために、取調べや実況見分などの捜査が行われます。

捜査には、身柄を拘束せずに在宅のままで行われるもの(在宅事件)と、逮捕・勾留によって身柄を拘束したうえで行われるもの(身柄事件)があります。

以下では、在宅事件と身柄事件を区別してお伝えします。

在宅事件の場合

在宅事件の場合、身柄の拘束がありませんので、立件された後も、それまでと同じ生活を送りながら捜査を受けることとなります(家から会社や学校に行くことができ、警察や検察から呼出しがあれば、指定された日時・場所に出頭し、取調べなどを受けます)。

ただし、当初は在宅事件でも、理由なく呼出しに応じなかったり、呼出しを無視したりしている場合には、逃亡や罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟規則143条の3)があると判断され、逮捕されて身柄事件に移行するケースがあります。

引用:刑事訴訟規則|裁判所HP

そのため、指定された日時に都合がつかない場合には、事情を説明して日程調整を依頼するなど、誠実に対応しなければなりません。

また、在宅事件であっても、その後に立件を予定している別件の取調べを行うのが本来の目的であるというケースなどが見受けられますので、在宅事件だからといって軽く考えることなく、弁護士のアドバイスを受けるのが望ましいといえます(弁護士が付けば、取調室の前で待機したり、検察・警察との連絡窓口となることが可能です)。

逮捕された(身柄事件の)場合

逮捕・送検

逮捕されれば、外部との連絡や面会は一切禁止され、警察署内の留置場に身柄を拘束されます。

この間、連絡や面会ができる外部の者は、弁護士だけとなります。

逮捕による身柄拘束は最大48時間で、その間に、警察から検察に事件・身柄の送致(送検)が行われます。

送致後は、検察官による取調べが行われ、逮捕に引き続いて身柄を拘束する必要があるかどうかが判断されます。

検察官が、身柄を拘束する必要がないと判断すれば、その時点で釈放されることとなります。

ただし、釈放されたからといって刑事手続が終了するわけではなく、在宅事件に切り替えられたうえで、引き続き、終局処分に向けた捜査が続けられます。

勾留請求

検察官が、身柄を拘束する必要があると判断すれば、裁判所に勾留を請求し、裁判所は、勾留質問で容疑者の弁解を聴いたうえで、勾留を認めるかどうかを判断します。

勾留が認められるのは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、以下のいずれかに該当する場合です。(刑事訴訟法60条1項)。

- 定まった住居を有しないとき

- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

検察官に罪証隠滅や逃亡のおそれがないと主張するためには、被害者との示談を成立させたり、家族などに身元引受人になってもらう必要があります。

検察官が釈放するか勾留請求するかの判断は、送致を受けてから24時間以内に行わなければならず、かつ、逮捕の時点から72時間を超えてはならないとされています。

勾留が認められてしまうと、長期間身柄を拘束され、仕事や学校などの日常生活に支障が生じるおそれがあります。

そのため、最大48時間の逮捕段階のうちに、示談を成立させるなどの弁護活動を行い、検察官に勾留請求しないよう申し入れたり、仮に勾留請求がなされたとしても、これを認めないよう裁判所に申し入れたりするなど、迅速に対応する必要があります。

申入れにもかかわらず勾留が認められてしまった場合には、これに異議を申し立てる準抗告という手続によって、勾留を認めた裁判所の判断を争うこととなります。

勾留

裁判所が勾留を認めれば、さらに最大で20日間、身柄の拘束が続く可能性があります。

勾留段階では、逮捕段階とは異なり、弁護士以外の外部との連絡・面会が可能となります。

ただし、弁護士以外の外部との面会は、警察官の立会いがあり話を聞かれていますし、1回当たり15~20分、1日1~3回までなど、多くの制約があります。

また、共犯者がいたり否認しているような場合には、接見等禁止処分が付けられ、逮捕段階と同じく、弁護士以外の外部との連絡・面会が禁止されるケースもあります。

検察官による終局処分

在宅事件・身柄事件のどちらでも、捜査段階の最後に、検察官が起訴・不起訴を決める終局処分が行われます(起訴には、大きく分けて、通常起訴(公判請求)と略式起訴の2種類があります)。

起訴猶予(不起訴)

起訴猶予(不起訴)起訴猶予となれば、その時点で刑事手続は終結し、勾留されている場合には釈放されることとなります。

起訴猶予と似たようなものとして処分保留釈放があります。

これは、勾留期間の満期までに起訴・不起訴を決めることができないから、一旦釈放するだけのものですので、刑事手続としては終結しません。

釈放の時点で起訴・不起訴が決まっておらず、起訴・不起訴は、事後に正式に決定されますので、起訴猶予とは全くの別物です。

起訴

起訴起訴されれば、在宅事件の場合は自宅宛てに、身柄事件の場合は留置場宛てに、起訴状が届きます。

刑事事件で起訴される割合は約36.2%です。

参考:令和5年版犯罪白書

身柄事件の場合、勾留期間の満期までに終局処分がなされますので、処分がどうなったのかを確実に知ることができますが、在宅事件の場合には、勾留期間のような時間制限がないので、処理が後回しにされがちで、処分がどうなったのかわからない状況に置かれたまま、忘れた頃に起訴状が郵送されるということが少なくありません。

そのため、身柄事件の場合でも、弁護士に相談することが適切といえます。

弁護士が就けば、捜査機関に対して速やかな処理を申し入れたり、不起訴処分告知書の交付手続などもスムーズに行うことが可能です。

起訴された場合の有罪率は99.9%で、起訴されればほぼ確実に前科が付いてしまいますから、終局処分までに、示談を成立させるなどして、検察官に不起訴とするよう申し入れることが重要です。

起訴猶予までの流れの詳細については、次のリンクも参照してください。

起訴猶予のその後

起訴猶予となれば、その時点で刑事手続はひとまず終了しますので、逮捕・勾留で身柄を拘束されている場合には釈放され、これまでの生活に戻ることができます。

ただし、その後に新たな証拠が見つかった場合などには、改めて起訴される可能性は残っています。

また、身柄を拘束されていた場合には、会社や学校から、なぜ不在だったのかについて説明を求められるでしょうし、在宅事件の場合でも、会社や学校に事実を知られれば、懲戒処分を受ける可能性があります。

検察官は、なぜ起訴猶予としたのかなど、不起訴処分の理由を説明してくれないことの方が多いですから、懲戒処分を回避するために、弁護士に依頼して、起訴猶予となった理由を会社や学校に対して説明してもらい、懲戒処分の必要がないことなどを伝えてもらうという方法を検討しても良いでしょう。

起訴猶予となるためのポイント!

起訴猶予となるためには、既にお伝えした「起訴猶予となるための具体的基準」において、検察官から良い評価を得ることがポイントです。

そのため、刑事事件として立件されれば、直ちに起訴猶予となるための弁護活動を行う必要があります。

起訴猶予を獲得するためには、特に次のような活動が重要となります。

- 被害者がいる場合には、謝罪して被害弁償を行い、示談を成立させる

- 示談書には、被害届を取り下げてもらったり、容疑者の刑事責任を許すといった内容(宥恕文言)を盛り込む

- 家族などの信用できる者を身元引受人として確保する

- 反省文を作成したり、再犯を防止するために生活環境を変えるなどして、犯した罪に対する反省と、再び犯罪を犯すおそれがないことを示す

- 医学的な治療が必要・適切な場合には、病院を見つけて入通院を開始する

刑事事件の経験豊富な弁護士が付けば、被害者との示談交渉、適切な示談書・身元引受書の作成、犯罪に応じた適切な病院の案内などがスムーズに行えます。

刑事事件の容疑者として立件された場合には、弁護士への相談をお勧めします。

まとめ

刑事事件として立件されれば、起訴・不起訴を決める終局処分があるまで、取調べなどの捜査が行われます。

犯罪を犯したことは明らかでも、示談が成立していたり、再犯のおそれがないと認められれば、起訴猶予で不起訴処分となることが期待できます。

起訴猶予となれば、刑事裁判を受けずに済み、有罪判決で前科が付くリスクを回避することができるメリットがあります。

起訴猶予を獲得するためには、終局処分までの弁護活動が重要となります。

刑事事件として立件されたときには、刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。

お悩み別解決方法

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか