器物破損で警察は動かない?弁護士が解説

器物破損で警察が動かないというのは誤解であり、条件が整えば、器物破損であっても警察は必要な捜査を行います。

もっとも、器物破損では、事案によっては警察が動かないケースがあります。

器物破損で警察が動くかどうかを見極めるためには、どのようなケースで警察が動き、どのようなケースでは動かないのか、またそれはなぜなのか、理由をしっかり知っておく必要があります。

この記事では器物破損について、警察が動かないケースやその理由、やってはいけないNGな行動や、器物破損事件のポイントなどについて、弁護士が解説します。

器物破損で警察は動かないと油断して不測の事態を招かないためにも、ぜひ最後までお読みください。

目次

器物破損で警察は動かない?

「器物破損くらいでは警察は動かないのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

器物破損は刑法に規定※された犯罪行為ですので、器物を損壊した者は刑事罰の対象となります。

※器物破損は、刑法では「器物損壊」と規定されていますので、以下では器物損壊と表記します。

器物損壊事件が発生した場合、警察は必要な捜査を行うことが一般的です。

他方で、後述するような理由のために、器物損壊に対して警察があまり動かないというケースがないわけではありません。

そのようなケースでは、自身の物を破損された被害者の方にしてみると、警察が十分な捜査をくれないように感じられるかもしれません。

このように、器物損壊の事案で警察が動くかどうかは、事件の性質や状況によって異なってきます。

被害者にとっては、「警察が十分な捜査をしてくれない」と不満を抱くこともあるかもしれませんが、その背景にはさまざまな要因が関係しています。

では、具体的にどのような場合に警察が積極的に動き、どのような場合に消極的になるのか、その理由や背景について詳しく解説していきます。

器物損壊とは

器物損壊とは、他人の物を壊したり汚したりすることによって、使用できなくする行為のことを指します。

そのような行為を故意に行えば「器物損壊罪」という犯罪行為になり、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」という刑罰の対象となります(刑法261条)。

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

引用:刑法|電子政府の総合窓口

このように、器物損壊罪は他人の財産を侵害する犯罪として位置付けられています。

たとえば、他人の車を傷つけたり、建物の窓ガラスを割ったり、家具を壊したりといった行為が、典型的な「損壊」に該当します。

ただし、器物損壊罪は、他人の物を使えなくするところにその本質があり、「損壊」はその手段にすぎません。

上記のような典型的な破壊行為だけでなく、物を汚損するような行為についてはどうでしょうか。

たとえ洗えばまだ使用できるとしても、心理的に抵抗があるというような汚し方をした場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。

なお、器物損壊罪が成立するためには、故意があることが必要です。

他人の物を損壊する行為であっても、それを意図的に行った場合に限り犯罪となり、過失によって他人の物を壊してしまったとしても、それによって罪に問われるわけではありません。

破損が過失による場合は、刑事責任は発生せず、壊してしまった物を弁償するという民事上の賠償責任が生じるにとどまります。

器物損壊罪の詳しい成立要件については、以下のページをご覧ください。

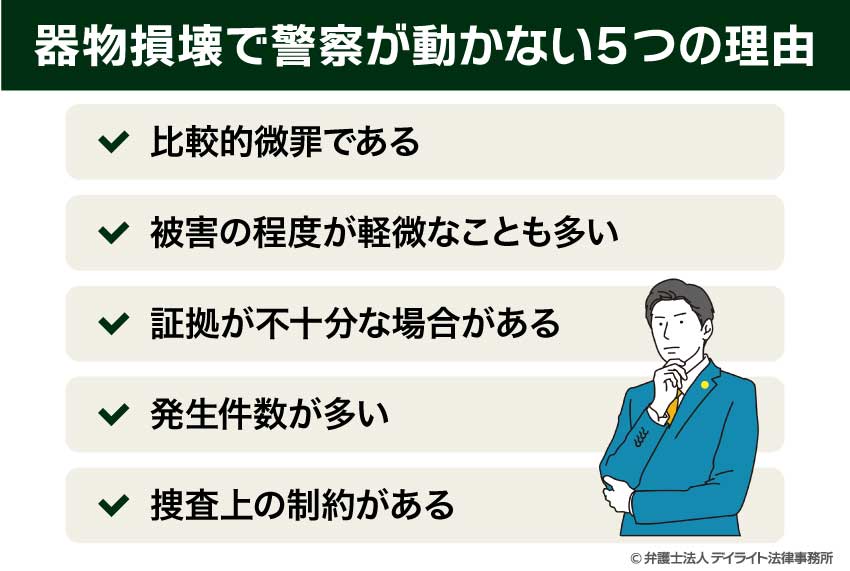

器物損壊で警察が動かない5つの理由

器物損壊は、故意であれば器物損壊罪という罪に当たる犯罪行為です。

犯罪ですので、器物損壊事件も警察の捜査対象であり、警察がこれを認知した場合には捜査するのが原則ではあります。

しかしながら、実務上、器物損壊事件において警察が積極的な捜査に着手しないケースが少なからず存在することも事実です。

このような対応は、被害者にとって納得のいかないものかもしれませんが、現実としてしばしば見られる事態です。

犯罪であるのになぜ器物損壊で警察が動かないことがあるのか、その理由を考えてみます。

比較的微罪である

器物損壊は犯罪行為ではあるものの、他の罪との相対的な比較でいえば、そこまで重くはない罪という見方ができます。

たとえば、人が傷つく傷害事件などと異なり、器物損壊で生じる被害は物の破損にとどまります。

このような財産上の損害については、事後的に十分な弁償を行うことにより被害を回復することができます。

また、器物損壊は物が壊れるだけですので、同じ財産的な犯罪の中でも、窃盗や詐欺、横領などのように、それを行うことによって自分が得をするという性質がありません。

このような利益のない犯罪については、そこまで厳しく取り締まらなくても、これによって犯罪が多発するおそれはさほど高くないといえます。

そこで、器物損壊罪の罰則は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」という比較的軽いものにとどまっています。

もちろん犯罪には違いありませんので、軽い罪だと安易に考えてはなりませんが、警察の立場からしても、他のより重大な犯罪との比較で言えば捜査の必要性が低いという見方になるのではないでしょうか。

被害の程度が軽微なことも多い

器物損壊事件において警察が積極的な捜査に着手しない理由の一つとして、被害の程度が軽微なケースが多いという点が挙げられます。

器物損壊の被害の程度は、一般的に起こした件数や具体的な被害金額などの客観的な基準によって判断されますが、現実の事案では、その被害規模が比較的小さいものも多く見られます。

これは、器物損壊罪自体がそもそも軽微な罪であるというだけでなく、その器物損壊罪の中でも、さらに被害額が軽微といえる事案が少なくないということです。

器物損壊で被害が軽微な事案が多いのは、破損の対象となる物品の性質や管理状況が関係しています。

たとえば、財産として価値のある高価な物については、当然ながら管理も厳重になりますので、これを破損することは簡単ではありません。

他方で、金銭的価値が比較的低い物品については、管理のためにコストを費やすことが現実的ではありません。

結果として、これらの物品は破損行為の標的となりやすい環境に置かれることとなり、器物損壊事件の多くがこうした比較的安価な物品を対象としたものとなっています。

犯行の機会という点で、価値の高くない物の方が被害に遭いやすい傾向にあるということです。

被害額は犯罪の重大性を判断する上での大きな指標ですので、被害額が大きくない事案では、軽微な事件と見なされて警察があまり動かないことがあり得ます。

証拠が不十分な場合がある

器物損壊で警察が動かない理由としては、証拠が不十分な場合が挙げられます。

器物損壊の場合、物が破損しているという客観的な被害の事実自体は、その物の現状を確認することで比較的容易に認定できます。

他方で、誰が壊したのか、それが意図的な行為によるものか、といった事件の詳細について、証拠によって特定することが困難なケースがあります。

物が破損しているという事実は明らかであっても、それ以上の捜査を進めるための手掛かりが乏しい場合には、実質的な捜査活動を保留しておかせざるを得ないという判断がなされることがあります。

証拠が十分でないことにより、それ以上の捜査が困難であるといった事案では、警察が動かないことがあり得ると考えられます。

発生件数が多い

器物損壊で警察が動かないことの背景には、器物損壊事件の発生件数も関係していると考えられます。

器物損壊は、犯罪の中でも発生件数の多いものとなります。

たとえば令和4年では、刑法犯が全体でおよそ60万件認知されている中で、器物損壊罪はその内5万件以上を占め、窃盗に続く2番目の件数となっています。

もちろん、重大な刑事事件については、いかに発生件数が多いからといって放置しておくわけにはいきませんので、捜査員の増員などによって対応すべきものではあります。

しかし前述のとおり、器物損壊事件には、被害額が少ない軽微事案といえるものも多数含まれます。

そのような軽微事案については、発生件数が多くなるとどうしてもその全てを捜査するということが難しくなりますので、その中には警察が十分に対応できないものが生じてしまうのだと考えられます。

捜査上の制約がある

警察が器物損壊事件に積極的に対応できない背景には、捜査機関が直面する現実的な制約、特に人的リソースの限界という重要な要因があります。

警察の人員には限りがあり、犯罪捜査はその限られた人員で進めていきます。

このような状況の中で、器物損壊事件は特徴的な位置づけにあります。

前述のとおり、器物損壊罪自体が比較的軽微な犯罪類型であるにもかかわらず、日常的に発生する事案数は決して少なくありません。

路上での器物損壊や落書き、公共施設の損壊など、その犯行の態様も多岐にわたります。

つまり器物損壊は、事案としては軽微でありながら件数が多いという特徴を持つ犯罪類型ということができるのです。

このような性質を持つ器物損壊事件に対して、限られた警察の資源をどの程度投入するかは、悩ましい問題です。

より重大な犯罪の捜査や緊急性の高い事案への対応が求められる中で、相対的に軽微な器物損壊事件にまで十分な捜査力を振り向けることは、現実的に困難な面もあると思われます。

特に、被害額が小さく、証拠も乏しい事案については、捜査の優先順位が下がらざるを得ません。

このように、警察組織のマンパワーには明確な限界があり、その制約の中で事件対応を行う結果として、器物損壊事件の中でも特に緊急性や重大性が低いと判断された事案については、十分な捜査対応を行うことが困難なのが実情といえそうです。

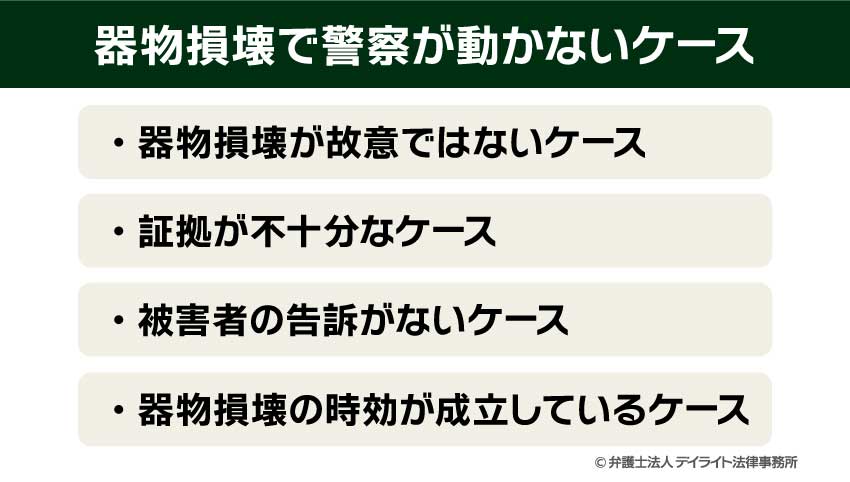

器物損壊で警察が動かないケース

これまで見てきたように、器物損壊事件において、警察の対応は一様ではありません。

事案の内容や状況によって、警察が積極的に捜査に乗り出すこともあれば、消極的な対応に留まることもあります。

この背景には、被害の程度、証拠の有無、警察の人的資源の制約、さらには事件の悪質性など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

では、具体的にどのような状況において警察は消極的な対応をとる傾向にあるのか、ここからは、実務的な観点から、警察が積極的な捜査に着手しない典型的なケースについて、具体的に解説していきます。

このような状況を理解することは、被害者にとっても加害者にとっても、今後の対応を検討する上で重要な参考となります。

器物損壊が故意ではないケース

器物損壊が故意に行われたものでない場合、警察は動かないことが考えられます。

器物損壊罪が成立するためには、故意、すなわち「わざと」物を壊すという意図が必要不可欠となります。

故意が認められない場合、たとえ物が壊れたとしても、刑事上の犯罪としては成立しません。

たとえば、誤って他人の物を落として壊してしまった場合や、不注意で物にぶつかって破損させてしまった場合などは、「過失」による破損であり、刑事罰の対象とはなりません。

このような場合、確かに物は壊れていますが、それは民事上の損害賠償で解決すべき問題として扱われます。

このようなケースでは、基本的に警察が捜査に着手することはありません。

なぜなら、警察は犯罪捜査を任務とする機関であり、民事上のトラブル解決は本来の職務ではないためです。

このことは、警察の「民事不介入」として知られています。

民事上の紛争は、当事者間の話し合いや、必要に応じて弁護士による交渉、あるいは民事裁判による解決が適切とされているのです。

したがって、過失による物損事故の場合、警察に被害届を出しても受理されない可能性が高く、仮に受理されたとしても積極的な捜査は期待できません。

このような場合は、示談交渉や民事調停など、民事的な解決手段を検討する方が現実的といえます。

このように、故意のない器物損壊は、警察が動かない典型的なケースの一つです。

被害者としては不満に感じるかもしれませんが、これは刑事司法制度の基本的な考え方に基づくものであり、むしろ適切な事件処理の在り方として理解する必要があります。

故意のない器物損壊についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

証拠が不十分なケース

警察が動かないケースの2つ目として、証拠が不十分な場合があります。

たとえば、物が壊されたという被害申告があるものの、防犯カメラの映像や目撃者などの証拠がなく、それ以上犯人につながる手がかりがないようなケースです。

器物損壊と一口に言っても、何がどのように破壊されるかは事件によってさまざまであり、物を傷つける程度であれば、誰にも気づかれずに一瞬で犯行を終えてしまえるケースもあります。

また、防犯意識の高まりにより、近年は防犯カメラの数も増えましたが、器物損壊は、たとえば近隣トラブルなどの理由で、防犯カメラの設置されていない住宅街などで行われることも珍しくありません。

このようなケースでは、犯人を特定するに足りるだけの証拠が十分でないということがあり得るため、警察は被害届を受理したとしても、実質的な捜査は困難で動きようがないことになります。

被害者の告訴がないケース

器物損壊で被害者からの告訴がない場合、警察が動かないことが考えられます。

「告訴」とは、犯罪の被害者等が、捜査機関に犯罪の事実を申告し犯人の処罰を求める意思を示すことをいいます(刑事訴訟法230条)。

特に器物損壊罪では、検察官が容疑者を起訴するにあたり被害者等からの告訴があることが必須条件であり、このような罪は「親告罪」と呼ばれます(刑法264条)

参考:刑法|電子政府の総合窓口

告訴が必要とされるのはあくまで検察官の起訴に対してですので、法律上は、告訴がないからといって警察が捜査できないわけではありません。

ただし、器物損壊は軽微な事案も少なくない上、発生件数も多く、捜査の手が回らない場合もあるのでした。

そのような中で、被害者からの告訴がなく、将来的に刑事事件となるかが不透明な事案について、他の事件よりも対応の優先度が低くなるであろうことは想像できます。

被害者からの告訴がないからといって絶対に捜査対象とならないとまではいえませんが、器物損壊で警察が動かない理由のひとつとなり得ると考えられます。

器物損壊の時効が成立しているケース

犯罪には、これを処罰できる時間的な制約として、「時効」というものがあります。

時効は、正確には「公訴時効」といい、直接的には検察官が容疑者を起訴できる期限を意味し、捜査できる期間を定めたものではありません。

もっとも、事件が起訴できず罪に問えなくなったものをわざわざ警察が捜査するとも考えがたいことから、公訴時効は実質的には捜査可能な期間を定めているものとみることもできます。

器物損壊罪の公訴時効までの期間は、犯行が終わってから「3年」です(刑事訴訟法250条2項6号)。

また、器物損壊罪は、犯人を処罰するために被害者の告訴を必要とする「親告罪」という罪であり、上記の公訴時効とは別に、この告訴についても期間の制限があります。

器物損壊罪で被害者が告訴可能な期間は、「犯人を知った日から6ヶ月」です(刑事訴訟法235条)。

告訴の期間についても、公訴時効と同じく、これが経過したときは処罰の可能性がなくなるため、警察が動くこともなくなります。

告訴期間の長さ自体は公訴時効の3年より短いものの、上記のとおり、計算の始まりは「犯人を知った日」である点に注意してください。

犯人が不明なうちは告訴期間のカウントはスタートしませんので、期間の長さが短いからといって、必ずしも告訴期間の方が先に経過するというわけではありません。

たとえば、被害者が犯人を知った時点で犯行から2年6ヶ月以上経過していれば、告訴期間の6ヶ月よりも先に、公訴時効の3年が経過することになります。

まとめますと、器物損壊の行為から少なくとも3年が経過しているケースであれば、公訴時効が成立しており警察が動かなくなるといえます。

器物損壊の時効についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

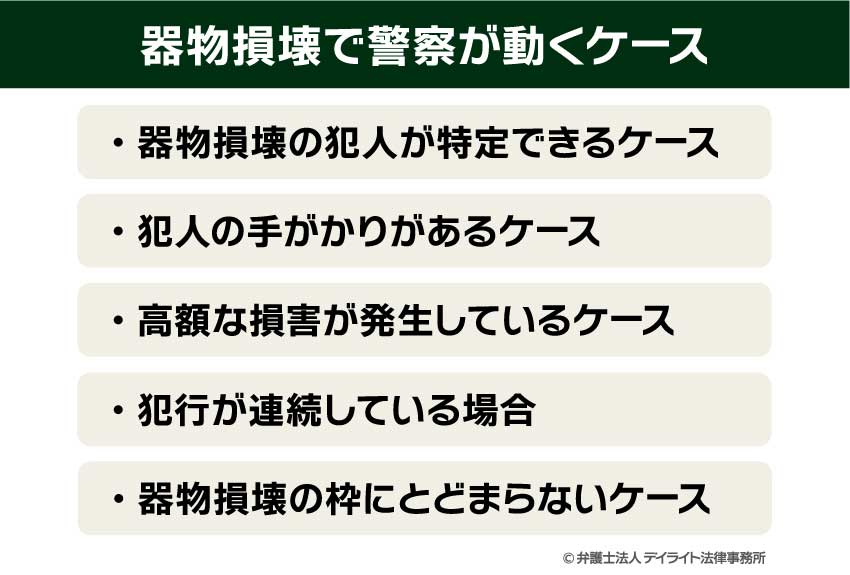

器物損壊で警察が動くケース

これまで見てきたように、器物損壊事件では警察が消極的な対応を取るケースも少なくありません。

しかし、一定の条件が揃えば、警察は積極的な捜査に着手します。

器物損壊も立派な犯罪であり、状況によっては厳正な捜査の対象となるのです。

ここからは、警察が実際に捜査に着手するケースについて詳しく解説していきます。

これらの事例を理解することで、どのような状況であれば警察による積極的な捜査が期待できるのか、より明確になるでしょう。

器物損壊の犯人が特定できるケース

警察が動く典型的なケースとして、まず犯人が特定できる場合が挙げられます。

犯人が特定できる事件は捜査のしやすいケースであるため、警察としても積極的に動くことができる状況となります。

たとえば、犯行が被害者の面前で行われた場合や、犯行現場に犯人の身分証などの遺留品が存在する場合を考えてみます。

面前での犯行の場合、被害者本人が犯人の容姿や特徴を直接目撃していることから、犯人を特定することが容易です。

また、遺留品が存在する場合も、その物から直接的に犯人の身元を特定できる可能性が高く、警察としても捜査の方向性を明確に定めることができます。

このようなケースでは、犯人が特定可能であり住所等の所在も判明しやすいことから、警察が動きやすいケースといえます。

警察は迅速に犯人の所在を確認し、任意での事情聴取をすることができるほか、必要に応じて逮捕などの強制捜査に移行することができます。

犯人の手がかりがあるケース

犯人が特定できる場合のほか、犯人を特定するまでには至らないものの、犯人につながる有力な手がかりがあるケースも、警察が動くケースです。

このような場合、直ちに犯人の特定には至らないものの、捜査を進めていく中で犯人にたどり着ける可能性が高いと判断され、積極的に捜査を進めることが考えられます。

たとえば、防犯カメラに犯行の瞬間が残っていた場合、その映像を追いかけていくことで犯人の足取りをたどることができる場合があります。

防犯カメラは現代社会において重要な捜査の手がかりとなっており、街頭に設置された多数のカメラの映像を順次確認していくことで、犯人の移動経路や最終的な到着地点を特定できる可能性があります。

また、防犯カメラや目撃者などが犯人の姿をとらえていた場合、それのみで人物を特定することはできないとしても、背格好などの特徴が似た人物が見当たらないかを捜査することができます。

服装や体型、歩き方といった特徴的な情報は、犯人を絞り込む上で重要な手がかりとなります。

さらに、犯行の手口や時間帯、場所などの情報と組み合わせることで、より効果的な捜査が可能となります。

このように、直接的な証拠がなくとも、複数の間接的な証拠や情報を組み合わせることで、警察は捜査の糸口を見出すことができます。

そのような手がかりが存在するケースでは、警察も積極的に捜査に乗り出す可能性も高くなってきます。

高額な損害が発生しているケース

他人の物を破損する器物損壊という犯罪では、壊された物の経済的な価値が事件の重大性を図るひとつの指標となります。

破損された物が高額であればあるほど、より多くの被害を生じさせた重大な罪といえるためです。

被害金額が大きいということは、それだけ被害者の生活や経済状況に与える影響も大きくなり、場合によっては被害者の生活基盤を脅かすことにもなりかねません。

そのため、被害金額が大きいケースは、警察としても看過できない事案として扱われることになります。

器物損壊で被害額が高額になりがちなケースとしては、特に自動車が被害品であるケースが目立ちます。

自動車はそれ自体が高額な物であり、車体に小さな傷をつけただけでも、修理費用が高額になることがあります。

特に、最近の自動車には各種のセンサーや電子部品などの高価な機器が多数搭載されており、一見軽微に見える損傷であっても、修理の際には高額な部品交換が必要になるケースも少なくありません。

多額の財産的な被害を発生させる行為は社会への影響も大きく、警察としてもこれを放置しておくわけにはいきません。

特に被害金額が数十万円を超えるような事案については、刑事事件としての重要性が増すことになります。

このような高額な損害が発生している事案では、被害者の救済という観点からも、積極的な捜査が求められます。

以上のような理由で、被害金額が高額な場合も警察が積極的な捜査を行うケースといえます。

犯行が連続している場合

器物損壊の犯行が相次いでいる場合も、警察の動くケースです。

犯行が連続的に行われている場合、単発的な犯行とは異なり、計画的で反社会的な性質が強く、放置すれば被害がさらに被害が拡大する可能性が高いためです。

このような犯罪は、地域社会の平穏を著しく害する行為であり、警察による迅速な対応が求められます。

たとえば、被害発生のエリアが特定の地域に集中していたり、自転車のタイヤばかりパンクさせられるなど犯行の手口が共通していたりといったように、同一犯による連続的な犯行が疑われる場合が典型例です。

このようなケースは、次の被害発生を防止したり、地域住民の不安を解消したりといった必要性が高いことから、警察としても犯人検挙に注力する必要があります。

特に、被害が特定の地域や対象に集中している場合、地域社会の不安も大きくなりやすく、警察としても地域の安全・安心を確保する観点から、積極的な捜査を行う必要性が高まります。

器物損壊が学校の周辺で発生しているようであれば、通学する児童・生徒の安全確保に配慮する必要も生じます。

連続的に犯行が行われている場合、もはや軽微な犯罪とはいえず早期に解決する必要性が高いことから、警察が動くケースのひとつに挙げることができます。

器物損壊の枠にとどまらないケース

表面的に見れば器物損壊にすぎないものの、実質的にはその枠を超える重罪にあたる可能性がある場合なども、警察が動く可能性の高いケースです。

たとえば、店舗や窓口などで暴れて物を壊したケースでは、店に対する業務妨害となることがあり得ますし、自動車の損壊であっても、その壊し方から車上荒らしが疑われるといったケースも想定できます。

他にも、物を焼くなどして火気を用いて破損を行っている場合には、放火に発展するおそれもあり警戒する必要性が高いといえます。

火気の使用は、対象物の破損のみならず近隣への延焼の危険性もあり、人命に関わる重大事故に発展する可能性もあります。

そのため、警察としても特に注意して対応する必要があります。

器物損壊で警察が動かない理由のひとつとして、犯罪として軽微であるというものがありましたが、上記のような罪に当たり得るのであれば、もはや軽微な罪といって放置するわけにもいきません。

より重大な犯罪に発展する可能性がある場合、早期の段階で適切な対応をとることが、被害の拡大を防ぐ上で重要となります。

これらの例のように、一見すると器物損壊でありながら、その枠にとどまらないようなケースでは、警察が動く可能性が高そうです。

器物損壊で警察が動くときの刑事手続の流れ

ここまで解説してきたような事情のため、器物損壊では警察が動かないケースもあるものの、器物損壊罪が犯罪であることには違いありません。

器物損壊罪は、刑法で定められたれっきとした犯罪であり、捜査を進める条件が整えば、器物損壊であっても警察が動くことになります。

ここでは、警察が器物損壊事件の捜査に着手した場合に、どのような手順で事件が進んでいくのか、具体的な刑事手続の流れを見ていきましょう。

事件発生から処分に至るまでの一連の流れを理解することで、それぞれの段階でどのように対応すべきかの参考にしていただければと思います。

① 被害届の受理

まず初めの段階として、被害者からの被害届が受理されます。

親告罪である器物損壊罪では、被害者の告訴の有無が重要な意味を持つものの、告訴がなくても事件として捜査することは不可能ではありません。

最初から告訴として受理するケースもあり得るほか、告訴する意思のあることを確認した上で、まず被害届の形で被害申告を受け付けることも考えられます。

②捜査の開始

被害届が受理されると、警察は本格的な捜査を開始します。

警察の捜査は、犯罪の全容を解明することを目的に行われます。

犯人を特定することはもちろん、動機や、犯行前後の行動などを明らかにし、これらを裏付ける証拠を収集します。

犯人が判明していない場合、これを特定することは最優先事項といえます。

現場検証や聞き込み調査、防犯カメラの映像の確認などによって、犯人の特定につながる証拠や目撃情報の収集が進められます。

この段階で、被害者や目撃者から詳しい事情聴取が行われることもあります。

③任意の事情聴取

犯人を特定できた場合、容疑者として事情を聴取する必要があります。

容疑者を逮捕する必要性がない場合や、逮捕の条件を満たさない場合、容疑者を逮捕せず、警察署に出頭してもらって話を聞きます。

容疑者を警察署に呼び出すわけですが、強制力を伴わないため、あくまで容疑者の協力を得て、自発的に出頭を促すという形になります。

③逮捕

容疑が固まり、逮捕の必要性が認められる場合、警察は容疑者を逮捕します。

逮捕には、通常逮捕と現行犯逮捕の2種類があり、それぞれに手続きの要件が異なります。

通常逮捕の場合は、容疑者を逮捕するにあたり、裁判官が発付する逮捕状が必要となります。

他方で現行犯逮捕の場合は、犯行の現場で逮捕状なしで逮捕することができます。

ただし、現行犯は基本的に犯行の後にすぐ逮捕に着手しなければならず、後日逮捕するという場合には、逮捕状を取得して通常逮捕の手続きによる必要があります。

通常逮捕と現行犯逮捕は、逮捕状の有無という手続き面が異なるだけであり、効果自体はいずれもことなりません。

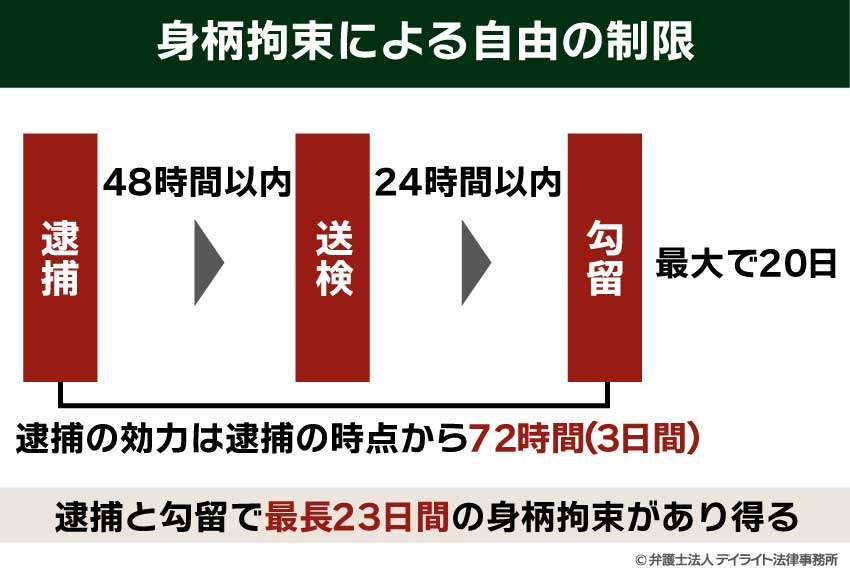

逮捕された容疑者は、最大72時間警察に身柄を拘束されます。

④送検

容疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察庁に送られます。

これを送検といいます。

検察官は、警察から送られてきた証拠や調書をもとに、起訴するかどうかを判断します。

なお、送検後24時間以内に、検察官は容疑者の勾留を請求するか、釈放するかの判断を行わなければなりません。

容疑者の拘束を続けてさらに捜査を進める必要あるときは次の勾留手続きに進みますが、証拠が不十分な場合や嫌疑が薄い場合などには、この段階で釈放されることもあります。

⑤勾留

逮捕の効力は最長でも72時間にとどまるため、これを超えて容疑者の身柄拘束を継続する必要があるときは、「勾留」という手続きに移ります。

逮捕の際に逮捕状が必要となるのと同じく、勾留にも裁判官の許可が必要となります。

検察官が裁判官に勾留を請求して認められれば、10日間の勾留が可能となります。

また、勾留は10日を上限に延長することができるため、延長も含めると、最長で20日間に及ぶ可能性があります。

勾留中は、捜査機関による取り調べが行われます。

⑥起訴・不起訴の決定

検察官は捜査の結果に基づいて、容疑者を起訴するかを決定をします。

起訴とは、容疑者に刑罰を科すために刑事裁判を開始することを意味します。

他方で、容疑者を起訴するまでの必要性はないと判断した場合や、証拠が不十分で有罪の立証が困難と判断したような場合には、不起訴処分によって事件を終了させます。

起訴された場合は刑事裁判が始まり、犯罪の事実について審理されることになります。

他方で、不起訴となった場合はその時点で刑事手続は終了し、それ以上に何かの刑事処分を受けるということはありません。

⑦裁判・判決

検察官が容疑者を起訴した場合、犯罪の事実について審理し処分を決定するために、刑事裁判が行われます。

裁判の結果で有罪と認定されると、判決で懲役や罰金といった刑罰が宣告されます。

以上、刑事手続きの流れをご紹介しました。

逮捕の流れや逮捕を防ぐ方法についてさらに詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

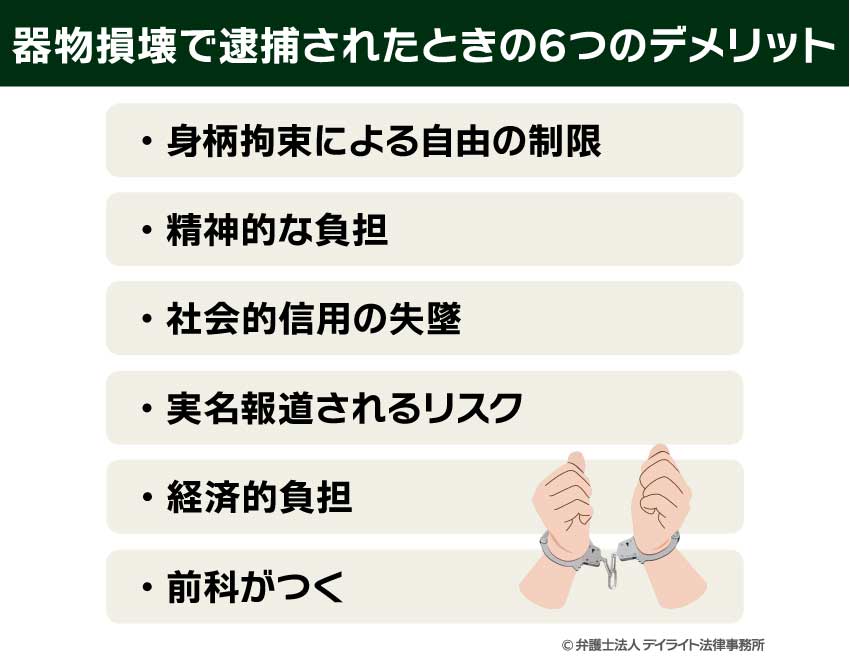

器物損壊で逮捕されたときの6つのデメリット

器物損壊は、一見すると軽微な犯罪に思えるかもしれませんが、いったん逮捕されてしまうと、容疑者の人生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、器物損壊で逮捕された場合に直面する可能性のある重大なデメリットについて、詳しく解説していきます。

身柄拘束による自由の制限

警察に逮捕されると、身柄を拘束され、自由が制限されることになります。

逮捕の効力は逮捕の時点から72時間、つまり3日間です。

さらに、逮捕に勾留が続いた場合、延長も含めると最大で20日間拘束されることになります。

つまり逮捕と勾留で、最長23日間の身柄拘束があり得るということです。

この間、外部との接触は厳しく制限され、家族との面会も限られた時間しか許されません。

また、携帯電話やインターネットの使用も一切できません。

このような長期の拘束は、仕事や学業に重大な支障をきたします。

会社員であれば欠勤を余儀なくされ、学生であれば授業への出席が不可能となります。

そのほか、家庭の用事なども含めて、日常生活におけるさまざまな責任を果たすことができなくなります。

精神的な負担

逮捕・勾留によって身柄を拘束されることは、身体的な負担だけでなく、精神的な負担にもなります。

慣れない留置所での生活を強いられ、犯罪の容疑者として取り調べを受けることが精神的にかなりの負担となることは、想像に難くありません。

また、今後の処分への不安も大きな心理的負担となります。

起訴されるのか、不起訴になるのか、実刑判決を受けるのか、それとも執行猶予が付くのか。

この先の展開が見えない不安定な状況は、精神状態を不安定にするおそれがあります。

逮捕は、直接的には身体を拘束する処分ではありますが、身体だけでなくメンタルへの影響も決して軽視できません。

社会的信用の失墜

器物損壊で逮捕されることには、社会的な信用が大きく損なわれるというリスクがあります。

逮捕されずに任意の事情聴取に応じている間は、社会生活を継続しながらの対応も可能であり、一般人と異ならないような生活が可能です。

しかし、ひとたび逮捕されると、その立場は一変します。

法的には、裁判で有罪判決を受けるまでは無罪と推定され、一般市民としての権利が保障されますが、これはあくまで法律上の考え方となります。

日本社会では、逮捕されたという事実だけで、その人物の評価が大きく下がってしまう傾向があります。

法律上は無罪推定の原則があるとはいえ、一般社会では逮捕イコール有罪という印象で捉えられがちです。

世間からの目という意味では、逮捕されたという事実だけで評価が下がってしまうこともあるといえるでしょう。

逮捕の事実が知られた場合、職場などでの評価に影響を与えるリスクがあるほか、人間関係への影響も見過ごせません。

逮捕によって、たとえば家族との関係が悪化したり、友人や知人との付き合いが疎遠になったりといった問題が生じるおそれがあります。

このような評判にかかわるリスクは生活基盤に与える影響が小さくないため、無視できないリスクのひとつといえるでしょう。

実名報道されるリスク

警察に逮捕されると、事件が実名報道されるリスクがあります。

逮捕事実が報道機関によって公表されるリスクは、現代社会において特に深刻な問題となっています。

従来の新聞やテレビによる報道に加え、インターネットやSNSの発達により、一度公開された情報は瞬時に拡散し、ネット上に長期間残り続けることになります。

器物損壊は被害が軽微な事案も多く、大々的なニュースとして報じられることはそこまで多くないかもしれません。

しかし、それはあくまで一般的には軽微な事案が多いというだけであり、器物損壊のすべてが報道の対象とならないという訳ではありません。

当然ながら、器物損壊の中には被害が重大なものも存在し、実際にニュースなどで事件として報道されるものもあります。

そのような報道の中には、逮捕された容疑者を実名で報じるものも見られます。

新聞やテレビなどの報道は情報の発信力が強いため、実名を含む事件の詳細が、想像を超えて広く拡散してしまうことも考えられます。

逮捕や勾留自体の効力は期間が限られていますが、このようにして情報が広まってしまった場合、社会から事件が忘れられ事態が沈静化するまでにはしばらくの時間を要することになります。

経済的負担

器物損壊で逮捕された場合、経済的な面で負担が生じるリスクもあります。

まず収入の面では、逮捕や勾留の期間は仕事ができないため、その期間の収入が途絶える懸念があります。

次に支出の面では、弁護士に事件を依頼する場合の弁護士費用などの負担が生じます。

また、器物損壊罪では罰則として罰金の定めがあるため、判決次第では罰金の支払いという負担が生じることになります。

さらに、器物損壊では被害者の物を破壊しており、これを弁償しなければならないという民事的な責任も発生しています。

これらの経済的負担は、生活基盤を大きく揺るがすことになります。

特に、生活費や住宅ローンなどの固定的な支払いがある場合、たとえ短期間でも収入が途絶えることで、家計に重大な打撃を与える可能性があります。

このように、器物損壊での逮捕では、さまざまな金銭的負担が何重にもなって生じるリスクがあります。

前科がつく

器物損壊で有罪判決を受けると、前科として記録が残ります。

前科は、将来の就職や資格取得に影響を与える可能性があります。

特に、公務員など一定の職業では、前科があることが欠格事由として扱われ、就業そのものが法的に不可能となる場合があります。

また、民間企業に就職する際にも、前科は大きな壁となります。

採用時に前科の存在を申告すれば、それだけで不採用となるおそれがあり、かといって申告しないとなると、経歴詐称という別の重大な問題を引き起こすこともあり得ます。

このような経歴詐称が後日発覚した場合、懲戒解雇などの深刻な処分を受ける可能性もあります。

前科は記録としてずっと残り続けるものであり、これを消す術はありません。

前科は単なる記録以上の重みを持つものであり、前科が残ってしまうことのデメリットは小さくありません。

これもまた、器物損壊の大きなリスクのひとつといえます。

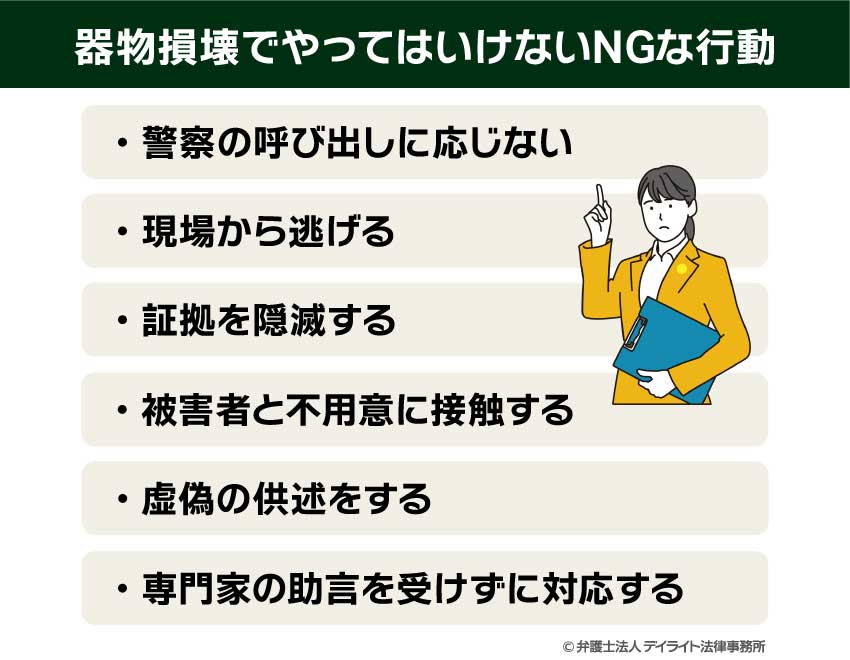

器物損壊でやってはいけないNGな行動

器物損壊をした場合、その後の対応によって事態が大きく変わってきます。

適切な対応をすれば早期解決の可能性も開けますが、誤った対応をしてしまうと、状況をいっそう深刻化させてしまうおそれがあります。

ここでは、器物損壊をしてしまった後に、絶対に避けるべき行動について詳しく解説していきます。

これらの行動は、一見すると、とっさの判断として思いつきやすいものですが、法的にも社会的にも、より重大な問題を引き起こす可能性があります。

事件をできるだけ早期に、かつ円満に解決するためにも、以下に挙げる行動は決して取るべきではありません。

たとえ一時的には有効に思える対応でも、長期的に見ると状況を悪化させる要因となりかねません。

このような行動を避け、適切な対応を取ることで、器物損壊の事案をより良い形で収束させることが可能となります。

それぞれの行動がなぜ問題なのか、どのような悪影響があるのか、具体的に見ていきましょう。

警察の呼び出しに応じない

警察から呼び出しを受けた場合、これに応じないのは大きな問題です。

なぜなら、呼び出しに応じないことで、警察が強制的な捜査に踏み切る可能性が高まるためです。

警察から呼び出しを受けるのは、主に取り調べのためです。

容疑者を呼び出すという任意捜査の段階では被疑者の協力を前提としていますが、非協力的な態度は捜査方針の転換を促す要因となることがあります。

警察は、呼び出しに応じない状況から証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断し、逮捕などのより強制力のある捜査への移行を決定することになりかねません。

警察からの呼び出しを無視することは、事態を著しく悪化させる可能性がある行動といえます。

器物損壊で警察から呼び出された場合についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

現場から逃げる

器物損壊を行った後に現場から逃げることは、NG行為のひとつです。

なぜなら、現場から逃走することは、罪を認識していながら責任から逃れようとする態度の表れと解釈されるからです。

さらに、逃走することで証拠隠滅の疑いが生じ、事態が一層深刻化するリスクがあります。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあることは逮捕の要件のひとつであるため、これらの行動は逮捕のリスクを高めるものとなります。

逮捕されて身柄を拘束されることの負担は、任意の取り調べに応じるのとは段違いですので、そのリスクを高める逃亡という行為は、NG行為のひとつといえます。

証拠を隠滅する

器物損壊事件において、証拠を隠滅する行為は避けるべきです。

なぜなら、証拠隠滅のおそれは逮捕要件のひとつとされており、そのような行為を行うことで逮捕のリスクが大幅に高まるからです。

証拠隠滅も、責任の回避を図っているという点で、逃亡に共通する行為です。

たとえば、被害者や目撃者に口止めをしたりする行為も証拠隠滅行為の一種といえます。

このような行為が発覚すると、警察は「犯人が責任逃れを図っている」と判断し、逮捕の必要性を強く認識するようになります。

また、証拠隠滅のような行為が発覚すると、警察としては、すでに隠滅されている証拠が他にもあるのではないかと疑わざるをえません。

そうなると、取り調べなどのその後の手続きがより厳しいものとなる可能性があります。

事件を早期に解決し、逮捕のリスクを最小限に抑えるためには、証拠隠滅を試みるのではなく、正直に事実を認め、適切な対応を取ることが重要です。

被害者と不用意に接触する

器物損壊をした後、被害者と直接接触しようとする行為は、思わぬトラブルを招く可能性があります。

自分としては謝罪や示談交渉のつもりであっても、被害者が「告訴を取り下げるよう強要されている」と受け取るリスクがあるため、慎重な配慮が必要です。

たとえば、被害者に対して「示談に応じてほしい」と繰り返し連絡を取ったり、面会を求めたりする行為は、被害者に心理的な圧力をかけることになります。

また、不用意な接触は、被害者の感情を逆なでし、事件がさらにこじれる原因となることもあります。

謝罪や賠償の意思があるとしても、被害者との接触は弁護士を通して行うことが最も安全です。

事件を早期に解決するためには、被害者との接触を慎重に行うことが重要です。

不用意な行動を避け、専門家の助言を仰ぐことで、双方にとって納得のいく解決を目指すことができます。

虚偽の供述をする

警察の取り調べで虚偽の供述をすることは、極めて危険な行為です。

虚偽の供述をしてしまうと、後に矛盾が発覚した場合に信用を大きく損なうことになります。

たとえば真実に反して、器物損壊の事実を否定したり、犯行に関与していないと主張したりした場合、その後の捜査で証拠が明らかになれば、虚偽の供述が発覚します。

供述の虚偽が発覚すると、話の全体について信頼性に疑念が生じてしまいます。

本当のことを話している部分についてまで疑われることになり、取り調べもいっそう厳しいものとなるかもしれません。

器物損壊で取り調べを受ける場合は、虚偽の説明をしないように注意する必要があります。

専門家の助言を受けずに対応する

弁護士などの専門家の助言を受けずにひとりで事件を処理しようとすると、対応を誤ってしまうおそれがあります。

たとえば、警察の取り調べで不用意な発言をしてしまったり、被害者との示談交渉を適切に進められなかったりといったリスクがあります。

さらに、専門家のサポートなしで刑事事件と向き合うことは、先の見通しが不透明であり、精神的な負担が大きくなることも考えられます。

事件の対応に追われるあまり、日常生活に支障をきたすこともあるため、早期に専門家のサポートを受けることが重要です。

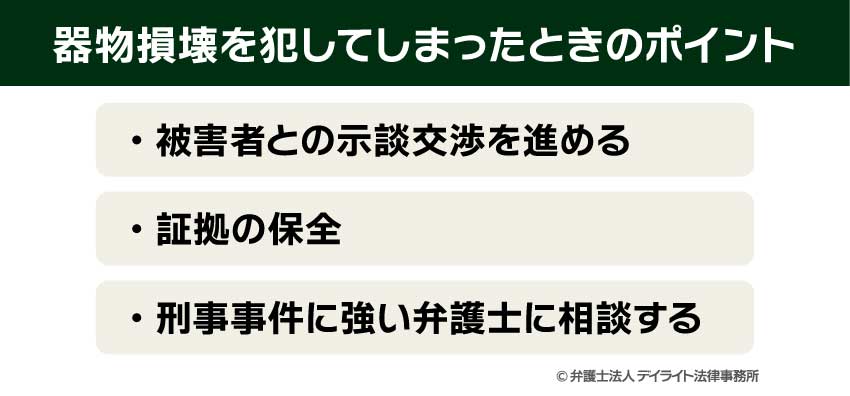

器物損壊を犯してしまったときのポイント

器物損壊を犯してしまった場合、その後の対応が事態の収束に大きな影響を与えます。

適切な対応を取ることができれば、刑事処分を回避したり、より軽い処分で済んだりする可能性が開けてきます。

一方で、誤った対応は事態を一層深刻化させ、より重い処分につながるおそれがあります。

ここでは、器物損壊を犯してしまった後の適切な対応について、そのポイントを詳しく解説していきます。

事件の早期解決と円満な解決のためには、冷静な判断と適切な行動が求められます。

不手際によって事態の悪化を招くことのないよう、あらかじめこれらのポイントを理解しておくことが重要です。

被害者との示談交渉を進める

器物損壊を犯してしまった場合、被害者と示談交渉を進めることが重要です。

示談とは、被害者と加害者が話し合い、賠償金の支払いや謝罪などの条件で和解を図ることを指します。

損害賠償自体は刑事責任ではなく民事責任の範疇ですが、示談が成立することで、刑事処分にも大きな影響を与えることがあります。

特に、器物損壊罪は「親告罪」であり、容疑者を起訴するための条件のひとつとして、被害者の告訴が定められています。

親告罪では、示談の成立が特に大きな意味を持ってきます。

示談が成立し、被害者が告訴を取り下げることに同意すれば、刑事事件としての処理が終了する可能性が高まるためです。

ただし、示談交渉は難航することも多く、これをうまくまとめることは必ずしも簡単ではありません。

適切に示談交渉を進めるのであれば、弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

証拠の保全

自分に有利な証拠がある場合は、それらを適切に保全することが重要です。

証拠を活用することで、事件の真相を明らかにし、自分にとって不利な状況を回避できる場合があります。

たとえば、器物損壊が故意ではなく事故によるものであれば、その状況を示す写真や証言を保管しておくことが考えられます。

具体的には、破損の状況がわかる写真や、事故が起きた現場の状況を記録した動画、目撃者の証言などが挙げられます。

これらの証拠は、故意による犯行ではないことを証明する材料としての活用が期待できます。

また、まったく身に覚えがない場合やアリバイがある場合は、そのことを証明する証拠を保全することも重要です。

たとえば、事件発生時に自分が別の場所にいたことを証明するGPSデータや、第三者からの証言などが該当します。

ただし、証拠の改ざんや隠滅は絶対に行ってはいけません。

そのような行為は、逮捕のリスクを高める要因となります。

証拠を保全する際は、あくまで正当な方法で適切に行わなければなりません。

刑事事件に強い弁護士に相談する

器物損壊では、刑事事件に強い弁護士に相談することも大切なポイントとなります。

刑事事件に強い弁護士は、豊富な経験と専門知識を持っているため、最適な対応策を提案し、被害の最小化を図ることができます。

弁護士は、事件の初期段階から関与することで、警察との対応や示談交渉、証拠の収集・活用、裁判対応など、幅広い場面で多岐にわたるサポートを提供します。

警察との対応においては、取り調べでの発言内容をアドバイスし、不用意な供述を防ぐことができます。

これは、加害者が誤った発言をしてしまうリスクを軽減し、事件の悪化を防ぐために非常に重要です。

また、示談交渉においては、弁護士が被害者との交渉を代行し、適切な条件での示談成立を目指すことができます。

弁護士は、賠償金の金額や支払い方法、謝罪の方法などについて具体的な提案を行い、双方が納得できる解決を目指します。

これにより、加害者が直接被害者と接触するリスクを避けつつ、事件を早期に解決することが可能です。

そして、仮に事件が起訴されて刑事裁判に発展した場合においても、刑事事件に強い弁護士でれば、豊富な経験に基づく弁護活動を提供できます。

このように、専門家である弁護士のサポートを受けることで、事件を早期に解決し、悪影響の最小化を目指すことが可能となります。

特に、刑事事件に強い弁護士は、豊富な経験と専門知識を活かして、加害者にとって最適な解決策を提案してくれるため、早期に相談することが望まれます。

刑事事件における弁護士選びの重要性は、以下のページをご覧ください。

器物損壊についての知恵袋的Q&A

ここでは、器物損壊に関してよく寄せられる質問について、Q&A形式で解説します。

![]()

警察が動いてくれない時はどうすればいいですか?

まず、被害の状況を詳しく記録し、写真や防犯カメラの映像など、できるだけ多くの証拠を集めることが重要です。

犯罪であることを裏付ける有力な証拠が揃っていることで、警察が動いてくれる可能性が高まると考えられます。

また、刑事事件としてだけでなく、損害を弁償してもらうために、民事的な手続きを進めることも重要な選択肢のひとつとなります。

![]()

警察は物損で動かない?

たしかに、軽微な物損事案では警察が積極的に動かないことはありますが、状況によっては警察も本格的な捜査を行います。

特に、高額な損害が発生している場合や、犯行が悪質な場合などは、警察も積極的に捜査を行います。

また、防犯カメラの映像など、明確な証拠がある場合も、警察は捜査に着手する可能性が高くなります。

まとめ

まとめ

この記事では器物損壊について、警察が動かないケースやその理由、やってはいけないNGな行動や、器物損壊事件のポイントなどについて解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 器物損壊で警察は動かないというのは誤解であるが、一部の事件において、警察が動かないケースも見られる。

- 器物損壊で警察が動かない主な理由は、被害が軽微な場合、証拠が不十分な場合、捜査の優先順位が低い場合などが考えられる。

- 器物損壊で警察が動くケースとしては、犯人が特定できる場合、高額な損害が発生している場合、犯行が特に悪質な場合などがある。

- 器物損壊で逮捕された場合のデメリットとして、身体的・精神的・金銭的なさまざまな負担の発生や、実名報道などで社会的信用が低下するなどがあり得る。

- 警察の呼び出しに応じない、現場から逃げる、虚偽の供述をするなどのNG行動は、状況をさらに悪化させる可能性が高い。

- 器物損壊を犯してしまった場合は、速やかに専門家に相談し、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることが重要である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

その他のよくある相談Q&A

お悩み別解決方法

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか