起訴とは?起訴されるとどうなるのか弁護士が解説

起訴とは、犯罪の容疑者に対して、検察官が裁判所に訴えを起こすことをいいます。

起訴されると、99.9%以上の確率で有罪となり、前科がついてしまいます。

また、執行猶予がつかない場合刑務所に入る可能性もあります。

このページでは、起訴されるとどうなるのか、どのような場合に不起訴となるのかについて、弁護士がわかりやすく、できるだけ簡単に解説していきます。

起訴について理解されたい方はぜひ参考になさってください。

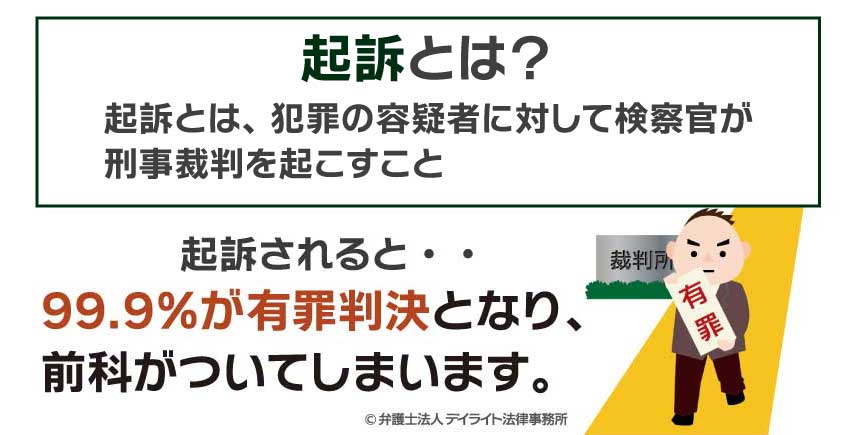

起訴とは?

起訴とは、簡単に言うと、犯罪の容疑者に対して検察官が刑事裁判を起こすことです。

刑事裁判を起こすことができるのは「検察官」のみです。

また、刑事裁判で容疑者の有罪を立証するのも検察官の仕事です。

なお、刑事事件において、容疑者のことを「被疑者」(ひぎしゃ)といいます。

被疑者は起訴されることで「被告人」(ひこくにん)と呼ばれることになります。

起訴された場合に有罪になる割合は?

我が国における現在の刑事裁判においては、起訴されると99.9パーセントが有罪判決となり、前科がつくことになってしまいます。

不起訴とは?

不起訴とは、起訴をしないこと、すなわち、検察官が裁判所に対し訴えを起こさないと決定したということです。

不起訴処分となった場合は、捜査機関による捜査がそこで終了となり、裁判を受けることもなくなります。

つまり、逮捕・勾留されている場合は、不起訴処分となった時点で釈放され、前科がつくこともなく、普段どおりの生活に戻ることができます。

どのような場合に不起訴になる?

不起訴処分は大きく分けて①「証拠上、犯罪事実を認定できないとき」か、②「起訴を猶予すべきとき」になされることが多いです。

例えば、次のような場合があげられます。

- 真犯人が逮捕された

- 証拠が十分ではないとき

- 犯行当時のアリバイがある

例えば、次のような場合があげられます。

- 被害の程度が軽微であるとき

- 示談が成立しており、被害者が刑事処罰を求めていないとき

起訴・不起訴はいつどのように決まる?

起訴・不起訴となったかどうかがわかる時期は、身柄事件と在宅事件で異なります。

身柄事件(逮捕・勾留されている事件)では、勾留の期限である10日ないし20日の内に起訴・不起訴の判断が出ます。

これに対し、在宅事件(在宅のまま捜査が進んでいる事件)では、判断までに長ければ数か月から1年以上かかることもあります。

起訴・不起訴の連絡は担当の検察官から来ると思われます。

通常、弁護士がついていれば、弁護士に連絡が行きます。

起訴の種類

起訴には、「正式起訴」、「即決裁判手続」、「略式起訴」の3種類があります。

正式起訴

正式起訴は、「公判請求」とも呼ばれ、裁判所、すなわち公開の法廷における正式な裁判(「公判」といいます)を開くよう請求することを指します。

即決裁判手続

即決裁判手続は、裁判所において裁判を行う点は、正式裁判と変わりません。

しかし、特に争いがなく、軽い犯罪については、迅速に裁判を行い、原則としてその日のうちに判決の言渡しまで行う、簡略化された手続を取ることが法律上認められています(刑事訴訟法350条の16)。

検察官が裁判所に対し、即決裁判手続による処理を行うよう申し立てることによって行われる手続ですので、これも起訴のバリエーションの一つとして考えることができます。

在宅起訴

在宅起訴とは、逮捕などの身体拘束を受けずに自宅で普段どおりの生活を送り、刑事事件の捜査が進んだ後に起訴されることをいいます。

身体拘束を受けたまま起訴された場合は、保釈が認められなければ普段どおりの生活には戻れません。

在宅起訴の場合はこれまでと同じように生活を続けることができます。

在宅起訴について、くわしくは以下をご覧ください。

略式起訴

略式起訴は、捜査機関による捜査の結果、100万円以下の罰金又は科料の刑罰を与えることが相当であると検察官が判断した場合に、裁判を開くのではなく、書面のやりとりのみの簡略化された手続によって刑罰を決めるよう裁判所に求めることを指します。

略式起訴について、くわしくは以下をご覧ください。

起訴されたらどうなるの?

起訴されることで考えられる大きなデメリットやリスクは次の3つです。

刑事裁判にかけられてしまう

起訴されてしまうと、それは刑事裁判が開かれるということを意味します。

刑事裁判は公開の法廷で行われます。

不特定多数の傍聴人がいる中で、検察官からの厳しい追求に耐えなければならず、大きなストレスがかかります。

また、刑事裁判は、起訴前の被疑者段階の弁護活動と比べて弁護士の負担も増加します。

そのため、弁護士費用も高額となることが想定されます。

前科がついてしまう

刑事裁判は、99.9%以上の確率で有罪となります。

有罪となると、前科が残ってしまうことになります。

服役・解雇・退学処分・報道等の不利益が予想される

犯罪の内容にもよりますが、刑事裁判で有罪が確定し、執行猶予がつかずに実刑となると、刑務所に服役しなければなりません。

また、執行猶予が付き、実刑を回避できたとしても、会社員の方であれば解雇されたり、学生の方であれば退学処分を受ける可能性が高いです。

さらに、マスメディアによる報道によって、自分の犯罪事実が周囲に知れ渡ってしまうなどの不利益も懸念されます。

起訴された場合の流れ

正式起訴、即決裁判手続の場合

-

- 1

- 正式起訴

-

- 2

- 起訴状の郵送

-

- 3

- 期日の通知

-

- 4

- 裁判に出頭

-

- 5

- 有罪判決

-

- 6

- 刑の執行

正式起訴がされた場合、まずは検察官から裁判所宛に起訴状が提出されます。

その後、被告人に対し、裁判所から起訴状が郵送されてきます。

その後、裁判をいつ行うかにつき、裁判所から通知が来ますので、指定された日に裁判所に出頭し、裁判を受けることになります。

裁判の中で必要な手続を一通り行い、判決が言い渡されれば、刑事裁判は終了となります。

その後は、言い渡された判決に従い、刑務所に収監されたり、罰金を支払ったりすることになります。

なお、即決裁判手続により処理された場合、1回目の裁判の中で有罪判決の言渡しまで行われることとなります。

刑事裁判の流れについて、くわしくは以下をご覧ください。

略式起訴の場合

略式起訴がされた場合、裁判所から略式命令という書類が届きます。

この略式命令には、支払うべき罰金額が記載されています。

つまり、略式命令は、裁判所において有罪判決がなされたことを伝える書面ということになります。

その後、検察庁から罰金の納付通知書という書類が届きます。

この納付通知書を持って、指定された金融機関や検察庁の窓口に行き、罰金を一括で納付すれば、手続きは全て終了となります。

-

-

- 1

- 略式起訴

-

- 2

- 略式命令の郵送

-

- 3

- 納付通知の郵送

-

- 4

- 罰金の納付

-

起訴されるのを防ぐ方法とは?

先ほども見たように、日本で起訴された場合、ほぼ確実に有罪判決が下されてしまい、前科がつくことになるといえます。

我が国において、起訴するかどうかの判断を行う権限を有しているのは、検察官のみです(刑事訴訟法第247条)。

そのため、前科がつくことを回避したい場合、起訴しないように検察官を説得する必要があります。

前科がつくことを回避する方法は、被害者が存在する事件と、被害者が存在しない、もしくは被害者が警察官であるなど、そもそも示談ができない事件とで異なります。

被害者が存在する事件の場合

前科がつくことを回避する方法として最も有効なのは、被害者が存在する事件については、弁護士を通じて被害者と示談を成立させることです。

示談が成立し、被害者が事件について加害者のことを許し、刑事処罰を求めないことを明らかにしていれば、検察官も積極的に加害者を処罰する必要が乏しくなります。

こうした示談交渉は、加害者が自ら行うことはできず、弁護士を通じて被害者に連絡を取り、交渉を行わなければなりません。

そのため、示談による不起訴を狙う場合は、刑事事件に強い弁護士を早期に選任し、一刻も早く被害者に接触を図って示談交渉を行うべきです。

示談交渉について、詳しくは以下をご覧ください。

示談ができない事件の場合

また、被害者がいない事件や、被害者が警察官であった場合など、そもそも示談ができない事件を起こしてしまった場合についても、諦めるべきではありません。

再犯防止に向けた取り組みを自発的に行なっていることを報告したり、慈善団体などに対し寄付を行ったりすることで(「贖罪寄付(しょくざいきふ)」といいます)、事件を起こしてしまったことを深く反省しており、二度と再犯に及ばないために努力していることを、検察官に伝えるべきです。

残念ながら、こうした事情は、被害者と示談を成立させることに比べれば、前科がつくことを回避する効果は強くありません。

しかし、自身の行いを深く反省していることを伝えることには意味がありますし、検察官もそうした姿勢を見て、不起訴は難しくとも、正式起訴ではなく略式起訴により、少しでも被疑者の負担を減らそうと考えてくれるかもしれません。

そのため、示談ができなかったり、そもそも被害者がいない事件であったりした場合でも、最後まで諦めずに反省を伝えていくべきです。

どのような手段が効果的かについては、自分一人で判断することは難しいでしょうから、弁護士の意見を仰ぎ、的確に行動していく必要があります。

刑事事件に強い弁護士を選任すれば、豊富な経験に基づき、再犯防止に向けた取り組みを支援する団体を紹介したり、贖罪寄付の窓口として寄付のお手伝いをしたりと、様々な面でのサポートを受けることができます。

まとめ

以上、起訴とは何かについて解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

前科がついてしまうと、職業によっては罰金刑でも資格が制限される可能性があり、前科のデメリットは決して軽視できません。

起訴されてしまい、前科がついてしまうことを回避するためには、検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに、十分な弁護活動を行うことが必要です。

早期に刑事事件に強い弁護士をつけることで、前科をつけずに済む可能性を高めることができます。

事件を起こしてしまいご不安な方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

この記事が皆様のお役に立てば幸いです。

その他のよくある相談Q&A

お悩み別解決方法

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか