窃盗罪とは?構成要件、懲役・罰金の相場や初犯の流れ

窃盗罪とは、他人の物を盗む犯罪行為をいいます。

窃盗罪は、年間の認知件数が50万件前後と多く、刑法犯の中でも最も多く発生している犯罪のひとつです。

ただし、窃盗罪は非常に幅の広い犯罪であり、その手口や被害の程度などによって、処罰にも幅が生じます。

この記事では、窃盗罪について、定義や成立要件、罰則、時効、初犯の場合の流れ、対処法などを弁護士が解説します。

窃盗罪に関してさまざまな角度から解説していますので、窃盗罪に関心をお持ちの方の参考となれば幸いです。

目次

窃盗罪とは?

窃盗罪とは、他人の物を盗む犯罪行為をいいます。

窃盗罪の定義

窃盗罪は、法的には「他人の財物を窃取する罪」という定義になります(刑法235条)。

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法|e-Gov法令検索

「窃取」というのはやや堅さのある表現ですが、これは「盗む」という意味です。

つまり、窃盗罪の上記の定義は、意味としては「他人の物を盗む犯罪」ということをいっているに過ぎません。

このように、窃盗罪の定義は一見すると非常にシンプルなものに見えますが、どのような行為がこれに当たるかを考えると、意外と奥が深く、丁寧に見ていく必要があります。

窃盗罪の種類

窃盗罪は、一言で言えば他人の物を盗む犯罪ですが、そこにはさまざまな種類があります。

窃盗

一般的な窃盗罪で、刑法に定められています。

常習累犯窃盗

常習として窃盗を繰り返した場合、「常習累犯窃盗罪」として、通常の窃盗罪より重く処罰されます(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)。

使用窃盗

使用窃盗とは、他人の物を盗むつもりはなく、一時的に借用する行為をいいます。

たとえば、公園にボールが忘れてあったので、それでしばらく遊んだ後に元の場所に戻したようなケースが、使用窃盗の例として考えられます。

このような他人の物の一時使用を使用窃盗といい、「窃盗」とはいうものの、窃盗罪は成立せず処罰対象とはなりません。

ただし、使用窃盗は、ごく短期の一時使用の場合にのみ該当するものです。

完全に持ち帰るような行為をしてしまうと、「後で返すつもりだった」といった弁解は通用しない可能性があります。

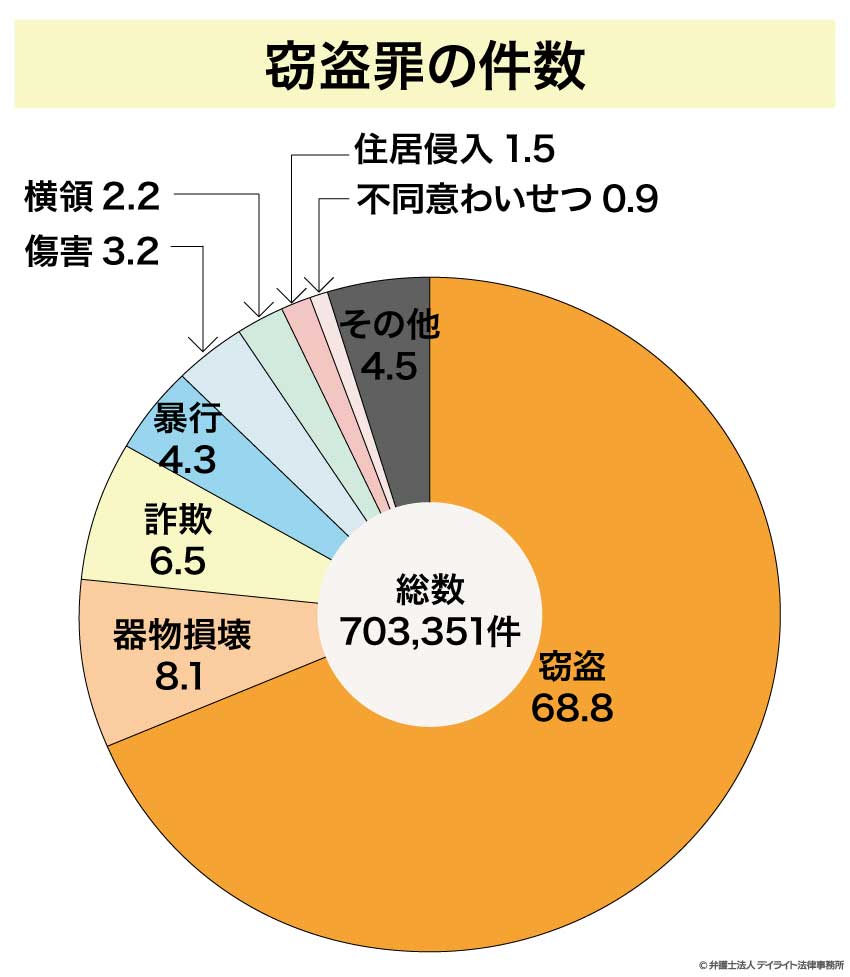

窃盗罪の件数

窃盗罪は、日本における刑法犯の中で最も認知件数が多い犯罪の一つです。

令和6年版犯罪白書によると、刑法犯が全体で70万件程度発生している中で、窃盗罪の認知件数はおよそ48万件を占めています。

これは刑法犯全体の約7割弱を占める数字であり、窃盗罪が日本の犯罪統計において非常に大きな比重を占めていることがわかります。

このように、窃盗罪は刑法犯の中で最も多く発生する犯罪の一つであり、その具体的な類型や成立要件を理解しておくことは、一般市民にとっても重要な意義があります。

また、窃盗罪に関する正しい知識を持つことは、犯罪の予防や被害の防止にも役立つと考えられます。

窃盗罪が成立する条件

窃盗罪の構成要件

窃盗罪が成立するためには、いくつかの要件が満たされる必要があります。

これらの要件は「構成要件」と呼ばれ、犯罪が成立するための条件となります。

窃盗罪の構成要件を理解することによって、ある行為が窃盗罪に該当するかどうかを判断することができます。

窃盗罪の定義は、「他人の財物を窃取する」ことであり、これは「他人の」「財物を」「窃取する」という3つの構成要件に分解できます。

また、窃盗罪ではこれら以外に、「不法領得の意思」という要件も必要です。

これらの要件をまとめて、窃盗罪の構成要件といいます。

他人の

窃盗の構成要件のひとつは、窃取する財物が「他人の」財物であることです。

「他人の」とは、自分以外の人が占有していることを指します。

「占有」とは、物を事実上支配している状態を意味します。

ここでのポイントは、「他人の」物であるかどうかは、「所有」ではなく「占有」によって判断されるということです。

たとえば、自分の所有物であっても、それが質屋に預けられていたり、他人に貸し出されていたりして自分が占有していない場合、それを無断で持ち去れば窃盗罪が成立する可能性があります(刑法242条)。

第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

引用:刑法|e-Gov法令検索

他人が占有している物の場合、「自分の所有物だから、持ち帰っても窃盗にならない」といった理屈は通用しないことに注意が必要です。

財物

窃盗罪の対象となるのは、他人の「財物」です。

財物とは、有体物(形のある物)を指し、アイデアなどの無体物は原則として窃盗罪の対象とはなりません。

ただし、電気については、無体物ではありますが、例外的に窃盗罪の対象とされています(刑法245条)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

窃取

窃取(せっしゅ)とは、他人が占有する物を、その人の意思に反して故意に別人の占有下に移すことを意味します。

「占有」とは、物を事実上支配している状態をいいます。

簡単にいうと、その物を所持するなどして管理している状態のことです。

直接的に手に持っている場合だけでなく、服のポケットや鞄の中に持っている場合や、自宅などの自身の管理する場所に保管している場合にも、占有は認められます。

占有者の意思に反してこのような管理下から「勝手に持って行く」行為が、窃盗罪の窃取行為となります。

窃取行為は故意に、つまり意図的に行われる必要があります。

たとえば、傘立てにある他人の傘を自分の物と思い込んで持って行ったとしても、それは窃盗罪の窃取行為に該当しません。

このような行為は、客観的には他人の物の占有を移転させる行為ですが、故意ではなく過失によるものだからです。

不法領得の意思

以上の他に、窃盗罪の成立には「不法領得(ふほうりょうとく)の意思」が必要です。

不法領得の意思とは、他人の物を自分の物として扱う意思のことです。

たとえば、盗んだ物を使ったり売ったりすることによって、その物を利用しようとする意思がある場合、それは不法領得の意思があるといえます。

逆に、その物を活用する意思がない場合、仮に他人の物を持ち去っても、不法領得の意思はなく窃盗罪とはならないのが原則です。

たとえば、誰かを困らせるためにその人の物を持ち去って捨てたような場合には、不法領得の意思がなく窃盗罪にはならないのが原則です。

このような場合は、その物を使えなくしたという意味で、器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性があります。

参考:刑法|e-Gov法令検索

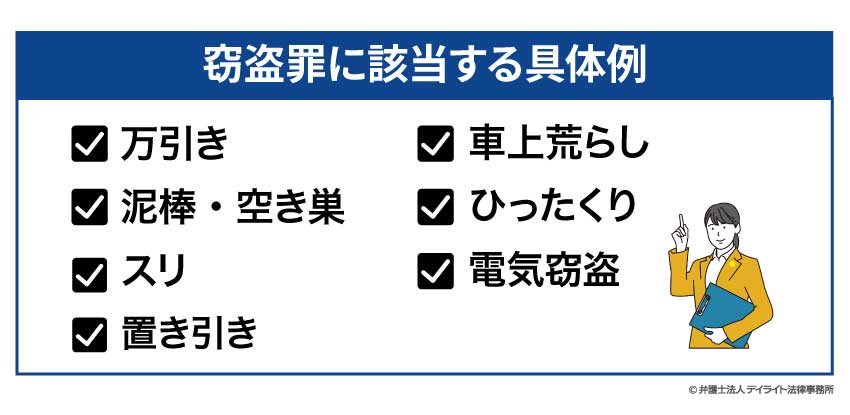

窃盗罪に該当する具体例

以上のような要件を満たす行為は、窃盗罪が成立します。

窃盗罪がどのような場合に成立するのか、具体的な例を挙げて解説します。

日常生活の中で遭遇する可能性のある状況を中心に、窃盗罪に該当する典型的なケースを見ていきましょう。

万引き

万引きは、スーパーマーケットのような小売店で、店頭の商品を隠し持って、代金を支払わずに店舗から持ち去る犯罪です。

万引きは、窃盗の中でも特に多く発生する類型のひとつです。

「万引き」というと、身近に発生したり、被害額が少ないケースが多かったりすることから、小さい犯罪であるかのように思われがちですが、これもれっきとした窃盗罪です。

泥棒・空き巣

泥棒や空き巣は、他人の住居に侵入し、そこから財物を持ち出す行為です。

スリ

スリは、満員電車などの人混みにおいて、他人のポケットや鞄などから、財布などの所持品を盗み取る行為です。

置き引き

置き引きは、飲食店や駅などの場所で、一時的に置かれた荷物や所持品を盗む行為です。

置き引きは、所有者が目を離した隙に盗み取るという特徴があり、あくまで一時的に置かれている物が対象となります。

落とす・忘れるなどして、完全に人の手を離れた物を持ち去った場合は、置き引きではなくいわゆる「ネコババ」となり、遺失物等横領罪(刑法254条)となります。

車上荒らし

車上荒らしは、駐車中の自動車の窓ガラスを割るなどして車内の物品を盗む行為です。

この場合、窃盗罪とは別に器物損壊罪も成立します(刑法261条)。

ひったくり

ひったくりは、通行人が所持する鞄などを、バイクや自転車などで追い抜きざまに奪い取る犯罪です。

ひったくりでは、相手に対して暴行を加えることがあり、その程度によっては、窃盗罪よりも重い強盗罪として扱われます(刑法236条1項)。

電気窃盗

電気窃盗は、電気を盗む行為です。

電気はエネルギーであり、形のない無体物ですが、電気も財物であるとして窃盗罪の対象となります(刑法245条)。

たとえば、使用権限のない場所で勝手にコンセントを使用して充電したような場合は、窃盗罪となる可能性があります。

窃盗罪の罰則

窃盗罪の法定刑

窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています(刑法235条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

窃盗罪で有罪となると、最長で10年の懲役を科せられる可能性があります。

窃盗未遂の場合の刑罰

窃盗罪は、未遂であっても処罰の対象となります(刑法243条)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

窃盗未遂とは、窃盗の実行に着手し犯行を開始したものの、何らかの理由により犯行をやり遂げなかった場合を指します。

たとえば、盗みの最中に、人に見つかりそうになったために何も盗らずに逃げ出した場合などが、窃盗未遂にあたります。

未遂の場合の刑罰は、窃盗を完遂した既遂の場合と比べて、刑が減軽される可能性があります。

また、自分の意思によって犯行を中止した場合は、刑は減軽又は免除されます。

第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

引用:刑法|e-Gov法令検索

窃盗が未遂のために刑が減軽されるときは、刑の上限が半分となるため、5年以下の懲役又は25万円以下の罰金となります(刑法68条3号・4号)。

窃盗罪の懲役刑と相場

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

「10年以下」というのは、あくまで上限が10年という意味です。

実際に窃盗で懲役10年の判決が出ることは珍しく、懲役1年から2年程度の短い判決となることも多いです。

ただし、窃盗罪といってもその程度はさまざまであり、実際にどのような判決となるかは、事案によって大きく異なります。

まず、初犯でかつ被害も少額である場合、罰金刑となるか、懲役であっても、懲役1年~2年程度の短期の刑となることが多いです。

特に、示談が成立しており被害回復が完了している場合は、不起訴処分で終わることもあります。

次に、初犯でなく窃盗を過去に繰り返している場合は、より重い刑が科される可能性が高まります。

その場合でも、いきなり懲役10年となることはあまり考えがたく、懲役2年〜3年程度の刑となるケースが多いです。

過去に実刑判決によって服役しているにもかかわらず、なお窃盗を繰り返すような場合ですと、5年を超えるような長期間の収容が必要と判断されることもあります。

窃盗罪の懲役についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

服役が長くなるケース

窃盗罪で服役する場合、状況によって刑期が長くなるケースがあります。

一言で言えば、より悪質なケースほどより長い刑期が科される傾向がありますが、悪質性を高める要素にはさまざまなものがあります。

服役が長期化する要因の最たるものは、前科の存在です。

特に、窃盗罪の前科が複数ある場合や、過去に執行猶予判決を受けていたにもかかわらず再犯した場合などは、刑が重くなる傾向があります。

これは、同種の前科があるにもかかわらず、また犯行に及んだということは、更生のために長期の収容が必要になると考えられるためです。

次に、被害金額の大きさも刑期を左右する要素です。

高額な窃盗は、それだけ大きな被害を生じさせたということですので、その分厳しい刑罰をもって臨む必要があると判断される可能性が高まります。

犯行の態様も、刑期に大きく影響する要素です。

たとえば、突発的に人の物を盗んだ場合よりも、特殊な道具を使用したような計画的な犯行の方が、より悪質性が高いとみなされ、刑期が長くなる傾向があります。

また、窃盗が組織的な犯行である場合も重く罰せられます。

複数人で役割分担して行う計画的な窃盗や、常習的な窃盗団の一員として活動していた場合などは、犯罪の傾向が進んでいると考えられ、刑期が長くなりがちです。

特に、常習窃盗罪が適用される場合は、3年以上の有期懲役という重い法定刑が定められており、実際の量刑も長期化する傾向があります。

以上のほか、犯行後の態度や行動も量刑に影響することがあります。

たとえば、被害弁償をするなどして反省の態度を示していた場合、情状酌量によって刑期が短くなることがあります。

逆にいいますと、そのような態度を示さないケースでは、刑期が長くなる可能性があります。

窃盗罪の罰金刑と相場

窃盗罪の罰金は、おおむね10万円から30万円程度です。

窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。

窃盗罪では、懲役刑だけでなく罰金刑が科される場合もあります。

窃盗で罰金刑が選択されるのは主に、事案として軽微で、懲役を科すまでの必要性がない場合です。

たとえば、初犯の場合や、被害が少額にとどまる万引きなどでは、懲役を科すほどではないと判断され、罰金刑となる可能性があります。

また、被害弁償が完了し示談が成立しているといった事情も、刑の選択に影響を与えます。

罰金の額がいくらになるかは、事案によるため一概には言えません。

ただし、法律上の「50万円以下」と定められているため、これが上限となります。

また、あまりにも少額であると、罰則としての意味が薄れてしまうため、少なくとも10万円程度は科されることが多いです。

このようなことから、罰金の額は事案によって大きく変わるものの、実務的には10万円から30万円程度の罰金となるケースが多いです。

罰金が高額になるケース

窃盗罪において罰金刑が科される場合、10万円から30万円程度となることが多いですが、事案によっては罰金額が高額になるケースがあります。

ただし、悪質性の高いケースでは、罰金ではなく懲役刑となる可能性が高まります。

つまり、窃盗の罰金が高額となるケースは、懲役を科すほどの悪質性はないが、罰金を科すべき事案の中では重い事案ということになります。

たとえば、過去に窃盗罪で罰金刑を受けており、再度犯行を繰り返した場合などは、罰金刑の額が高くなることが考えられます。

このようなケースでは、再犯であるため懲役刑が選択される可能性もありますが、懲役を科す前の「最後の警告」のような意味合いで、高額な罰金が選択されることがあります。

また、示談が成立しておらず被害弁償が完了していない場合も、重い制裁として高額な罰金が科されることがあります。

窃盗罪の示談金の相場

示談金の金額は、被害額によって大きく変わります。

示談とは、被害者と加害者が話し合いにより紛争を解決することです。

示談それ自体は、損害を賠償するという民事責任を果たすためのものですが、刑事手続きにおいても重要な意味を持ちます。

示談が成立していることは、反省の態度を示し被害を回復したということで、有利な事情として考慮されるためです。

示談の際には、通常、加害者から被害者に対して「示談金」という金銭を交付します。

被害物品を返還することによって損害を回復するという考え方もありますが、返還を拒否されることもあります。

たとえば、スーパーで食品を盗んだような場合などでは、一度人の手にわたった以上、店側としても販売することが難しくなるため、現物の返還では被害回復にならないのです。

示談の内容は被害者との交渉しだいとはなりますが、被害物品の受け取りを被害者が拒否することも考えられるため、金銭での解決を基本に考えることになります。

示談金は基本的に、「被害額の完全な弁償」が原則となります。

10万円相当の物品を盗んだ場合であれば、最低でも10万円の示談金が必要となります。

また、盗みの際に窓ガラスを割った場合のように、盗品以外の損害を発生させていれば、当然これも示談金に含める必要があります。

さらに、実際の被害金額に加えて、慰謝料や迷惑料などの趣旨で、いくらかを上乗せすることも考えられます。

窃盗罪の時効

窃盗罪の時効は、7年です。

刑事事件における時効とは、犯罪が行われてから一定期間が経過すると、もはや容疑者を起訴することができなくなる制度です。

刑事事件の時効は「公訴時効」といい、時効が成立している事件を起訴したとしても、裁判所は「免訴」という判決によって事件を終わらせます(刑事訴訟法337条4号)。

時効が成立した事件では、もはや有罪判決を獲得することが望めないため、時効の成立は、検察官にとって容疑者が起訴できなくなる期限ということになります。

窃盗は、法定刑が「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」であるため、公訴時効は7年となります(刑事訴訟法250条2項4号)。

窃盗の犯行を終えてから7年が経過し時効が完成すると、その事件は起訴することができなくなるため、刑事責任を問われることはなくなります。

なお、損害賠償責任などの民事上の責任については、別途民法上の消滅時効が適用されるため、公訴時効の成立後も責任を追及される可能性があることに注意が必要です。

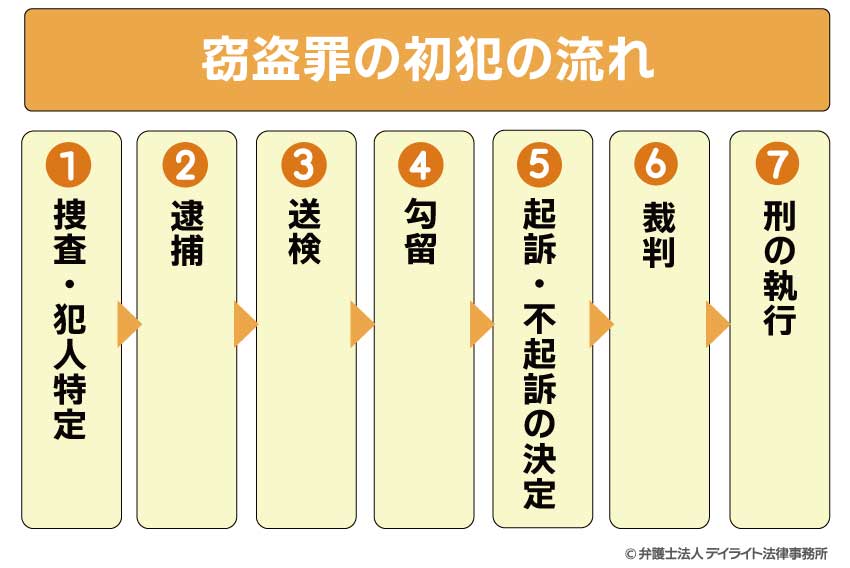

窃盗罪の初犯の流れ

窃盗罪の初犯の場合の、典型的な流れをご説明します。

①捜査・犯人の特定

窃盗罪の発生を認知すると、警察は事件の捜査を行います。

捜査では、防犯カメラの映像確認、目撃者からの聞き取り、現場検証などが行われます。

容疑者が特定されると、任意同行を求めたり、逮捕状を請求したりします。

②逮捕

捜査の結果、容疑者が特定されると、警察は必要に応じ容疑者を逮捕します。

逮捕の必要性がないなど、逮捕の要件を満たさない場合には容疑者を逮捕することはできず、取り調べのたびに容疑者を呼び出す「在宅捜査」という形を取ります。

③送検

警察は、逮捕から48時間以内に、容疑者を検察官に送致します。

④勾留

検察官は、送検された容疑者について、勾留の必要性を判断します。

勾留が必要と判断した場合、検察官は裁判官に勾留請求を行います。

裁判官が勾留を認めると、容疑者は最長10日間勾留されることになります。

勾留期間中、検察官は容疑者を取り調べ、起訴するかどうかを検討します。

なお、特に必要がある場合には、勾留期間を10日間を限度に延長することができます。

つまり、勾留期間は最長で10日間となります。

⑤起訴・不起訴の決定

勾留期間中、検察官は容疑者を取り調べ、起訴するかどうかを決定します。

検察官が起訴を決定した場合は、刑事裁判の手続きに移行します。

一方、不起訴処分となった場合は、そこで刑事手続きは終了となります。

なお、罰金刑を選択された場合、正式な刑事裁判ではなく、略式起訴という簡易的な手続きで罰金額が決定されることもあります。

窃盗で初犯の場合、事案にもよりますが、略式起訴で事件が終了することも少なくありません。

⑥裁判

検察官が容疑者を起訴した場合、刑事裁判が行われます。

裁判では、被告人の容疑について審理を行い、最終的に裁判所が判決を下します。

⑦刑の執行

有罪判決が確定すると、言い渡された刑が執行されます。

実刑判決の場合は、刑務所に入所します。

執行猶予付き判決の場合は、猶予期間中に再び犯罪を犯さなければ、刑の執行は免除されます。

窃盗罪のリスク

窃盗罪は犯罪であり、これを犯すことにはさまざまなリスクが伴います。

ここでは、窃盗罪を犯した場合に直面する可能性のある主なリスクについて解説します。

刑事罰

窃盗罪を犯すリスクのうち、最も直接的に発生するリスクは、刑事罰を受けるリスクです。

窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い法定刑が定められています。

実刑判決となれば、実際に刑務所に入所することになりますので、その後の生活に大きな影響を及ぼすことになります。

前科

刑事裁判で有罪の判決を受けると、前科がつきます。

前科は公的な記録として残り、再び犯罪を犯した場合には、量刑判断の材料となります。

前科があると、次回は初犯よりも重い刑罰を科される可能性が高まります。

社会的信用の喪失

窃盗罪を犯すと、社会的信用を大きく損なう可能性があります。

窃盗罪で逮捕されたり有罪判決を受けたりすると、現在の職場を解雇されたり、在籍中の学校を退学処分となったりするおそれがあります。

窃盗罪を犯すと、社会的信用を喪失し生活に悪影響を及ぼすリスクがあります。

また、窃盗罪により、家族や親族、友人などからの信頼も失われる可能性があります。

経済的損失

窃盗罪を犯すと、経済的損失が発生することがあります。

刑罰として罰金を科されるおそれがあるほか、被害者との示談金や弁護士費用といった経済的負担が発生する可能性があります。

また、逮捕や勾留されることで仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少することがあります。

窃盗罪は、物を無料で手に入れるために犯される犯罪ですが、実際にはこのような経済的損失が多数発生するものであり、安易に犯すことは避けるべきです。

窃盗罪を犯してしまったら

窃盗罪を犯してしまった場合、その後の対応が刑事処分の内容や社会復帰に大きく影響します。

窃盗罪を犯してしまった場合の対応方法について、具体的に解説していきます。

示談交渉を成功させる

窃盗罪を犯してしまった後の重要な対応の一つが、被害者との示談交渉を成功させることです。

示談とは、加害者と被害者が話し合いによって紛争を解決する方法です。

示談が成立すると、刑事処分の判断において、容疑者に有利な事情として考慮されます。

特に起訴前の段階で示談が成立した場合、検察官の判断により不起訴処分となる可能性が高まります。

これは、示談の成立が、被害の回復がなされ、被害者の処罰感情が和らいだことを示す重要な事情として考慮されるためです。

また、仮に起訴されて裁判となった場合でも、示談の成立は量刑判断において有利に働きます。

被害弁償が完了していることや、被告人の反省の態度が示談の成立によって裏付けられることから、寛大な判決を得られる可能性が高まります。

このように、示談の成立は刑事手続きの各段階において、容疑者に有利な効果をもたらす重要な要素となります。

示談交渉における弁護士選びのポイントは、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

窃盗罪を犯してしまった場合、刑事事件に強い弁護士に相談することが極めて重要です。

弁護士は法律の専門家として、依頼者の権利を守るための最適な対応策を提案してくれます。

特に、刑事事件の経験が豊富な弁護士は、豊富な経験を活かして効果的な弁護活動を行うことができます。

また、示談交渉を成功させるためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。

弁護士は示談交渉の経験が豊富であり、専門的な知見に基づいて示談交渉を進めることができます。

このように、捜査の初期段階で弁護士に依頼することで、その後の展開に大きく影響する可能性があります。

窃盗罪を犯してしまったと感じたら、迷わず刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

窃盗罪の弁護士選びのポイント

窃盗罪で弁護士を選ぶ際の重要なポイントについて解説します。

迅速に依頼する

窃盗罪で弁護士に依頼する場合、迅速に依頼することが重要です。

窃盗罪では、事件発生直後からの対応がその後の展開を左右することがあります。

また、示談交渉も早期に開始することで、より早い段階での解決が期待できます。

そのため、弁護士への依頼は可能な限り早い段階で行うことが望ましいと言えます。

刑事事件の取り扱い経験が豊富な弁護士を選ぶ

窃盗罪で弁護士に依頼するときは迅速に依頼することが重要ですが、どのような弁護士に依頼するか、弁護士の選び方も大切です。

窃盗罪の弁護では、刑事事件の取り扱い経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

経験豊富な弁護士は、過去の類似案件での経験を活かし、効果的な弁護戦略を立てることができます。

また、検察や裁判所との交渉にも精通しており、依頼者にとって最適な結果を導き出す可能性が高くなります。

さらに、示談交渉においても、豊富な経験に基づいて交渉を成功に導くことが期待できます。

時間が限られた中においても、刑事事件の取り扱い経験が豊富な弁護士を見極めて依頼することが重要といえるでしょう。

窃盗罪の弁護士費用の相場

ここでは、窃盗罪の弁護士費用の相場について解説します。

刑事事件を弁護士に依頼する場合の費用は、主に「着手金」と「成功報酬」に分けられます。

着手金とは、依頼時に支払う初期費用であり、成功報酬とは、不起訴処分や執行猶予などの成果に応じて支払う費用です。

弁護士費用は法律事務所によって異なり、また、事件の内容によっても変動します。

費用のイメージとしては、窃盗罪であれば、着手金として50万円程度が生じるケースが多いです。

また、不起訴処分や執行猶予、求刑を下回る判決といった有利な結果を得た場合、成功報酬として着手金と同程度の報酬を支払うことが多いです。

費用についても丁寧に説明してくれる弁護士であれば、安心して依頼することができるはずです。

費用面で不安がおありの場合は、事件の内容だけでなく、弁護士費用についても丁寧に説明してくれる弁護士に依頼することをお勧めします。

窃盗罪のよくあるQ&A

![]()

窃盗罪で執行猶予がつかない場合はどの程度ある?

執行猶予とは、刑務所に収容せずに社会内での更生を目指す制度ですので、そのような対応が適切でないと判断された場合には、執行猶予がつきません。

執行猶予がつかないケースとしては、たとえば前科がある場合、特に窃盗罪の前科がある場合は執行猶予がつきにくくなります。

前科があるにもかかわらず再度窃盗に及んだということは、刑務所に収容して矯正を受ける必要性があると判断される可能性が高いためです。

他にも、被害が重大であるような場合には、初犯であっても実刑判決となる可能性があります。

![]()

万引きの初犯で懲役になる可能性はありますか?

万引きの初犯であれば、罰金刑または執行猶予付きの判決で済むケースや、示談が成立していれば不起訴で終わるケースが多いです。

ただし、万引きの被害品が非常に高額であるとか、計画的・組織的な犯行であるといったように、特に悪質な事案では、万引きの初犯でも実刑判決となる可能性もゼロではありません。

![]()

財布からお金を抜くと何の罪になりますか?

まとめ

この記事では、窃盗罪について、窃盗罪の定義や種類、構成要件や具体例、罰則や時効などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 窃盗罪とは、他人の占有する財物を窃取する行為である。

- 窃盗罪は、身近な犯罪であり、万引きや空き巣、置き引きなどのさまざまな態様があるが、いずれも法的には窃盗罪として処罰対象となる。

- 窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、未遂も処罰される。

- 窃盗罪で逮捕された場合は、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談することが重要である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか