窃盗で逮捕|その後の流れ・逮捕されないポイントを解説

窃盗で逮捕されるかどうかは、事案の内容に応じて大きく異なります。

被害額が大きい場合や、常習性がある場合、振り込め詐欺の事案で共犯者がいるなど組織的な犯行である場合などには逮捕される可能性が高くなるでしょう。

この記事では、窃盗罪が成立するのはどのような行為か、逮捕の可能性や逮捕後の流れ、逮捕を回避するための対応方法などについて、弁護士が解説します。

目次

窃盗はどのような犯罪?

窃盗罪は、「他人の財物を窃取」(刑法235条)することによって成立します。

「他人の財物」とは、他人が占有している物(支配している物)を意味します。

また、「窃取」とは、相手の意思に反して自分の占有(支配)に移すことを意味します。

具体的には、スーパーの商品(=店長が管理して支配している物)を万引きする(=店長の意思に反して、代金を支払わずに店外に持ち出す)といった行為が、窃盗罪に該当します。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

窃盗罪の詳しい解説については、次のリンクも参照してください。

窃盗罪が成立する場合

窃盗罪は、他人の物を自分の支配下に置いた時点で、既遂罪が成立します。

他方、自分の支配下に移そうとしたけれども実現しなかったという場合には、未遂罪(刑法243条、235条)が成立します。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

万引きの例でいいますと、代金を支払わずに、商品を店長の管理が及ばない店の外まで持ち出した場合には、窃盗の既遂罪となります。

他方、自分のカバンの中に商品を入れたものの、店の中で店員に見つかり声をかけられて、店の外まで持ち出すことができなかったという場合は、窃盗の未遂罪ということになります。

窃盗罪の刑罰

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で(刑法235条)、被害額や常習性があるかなどによって、課される刑罰には大きな幅があります。

被害額が大きくなかったり、常習性がないようなケースでは、書面審理だけの略式起訴となり、罰金刑だけで終わることも十分に見込まれます。

なお、未遂罪にとどまる場合には、既遂罪よりも刑が軽くなったり、刑が免除される可能性もあり得ます(刑法43条)。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

窃盗で逮捕される場合とは?

窃盗罪は、万引き・自転車盗・空き巣などが典型例ですが、そのほか、振り込め詐欺(特殊詐欺)を行った場合にも成立することがあります。

振り込め詐欺の中でも、ATMやCD(キャッシュディスペンサー)から現金を引き出す役割の出し子には、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります(受け子が、被害者のキャッシュカードと偽物のキャッシュカードをすり替えた場合も同様です)。

この章では、振り込め詐欺も含めて、窃盗と逮捕の詳細についてお伝えします。

逮捕される法律上の条件

逮捕によって身柄を拘束されるのは、

- ① 被疑事実について嫌疑(けんぎ)があること(刑事訴訟法199条)

- ② 逃亡・罪証隠滅のおそれがあること(刑事訴訟規則143条の3)

という、2つの要件に該当する場合です。

引用元

刑事訴訟法|e−GOV法令検索

刑事訴訟規則|e−GOV法令検索

①被疑事実について嫌疑があるとは、犯人の疑いがあるということです。

窃盗の場合には、被害者自宅に出入りする姿が防犯カメラに映っていることなどから、犯人の特定に至るケースが少なくありません。

②逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとは、容疑者(被疑者)の身元がはっきりせず任意の出頭が見込めない場合や共犯者と口裏合わせをする可能性がある場合などが該当します。

どのような場合に逮捕されるのかの詳細については、こちらも参照してください。

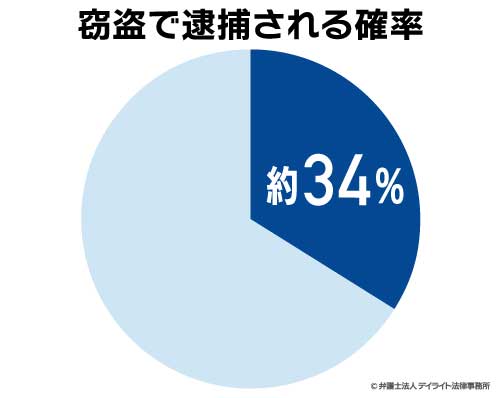

窃盗で逮捕される確率

窃盗で検挙された容疑者は、令和4年には約72,400人でした。

このうち逮捕されたのは約24,400人ですので、窃盗で検挙された場合に逮捕される割合は、約34%であるといえます。

ちなみに、窃盗で逮捕された後、引き続いて勾留が請求される割合は、約94%でした。

引用元:令和5年版犯罪白書

実際に逮捕されるケース

上記の割合は一般的なもので、実際に逮捕されるかどうかは、事案の内容に応じて大きく異なります。

例えば、次のような事情がある場合には、逮捕される可能性が高くなると考えておくべきでしょう。

- 被害額が大きい

- 常習性がある

- 身元を明かさない

- 振り込め詐欺の事案で共犯者がいるなど組織的な犯行である

- 犯人であることが客観的な証拠から明らかなのに否認している

- 余罪の疑いがある

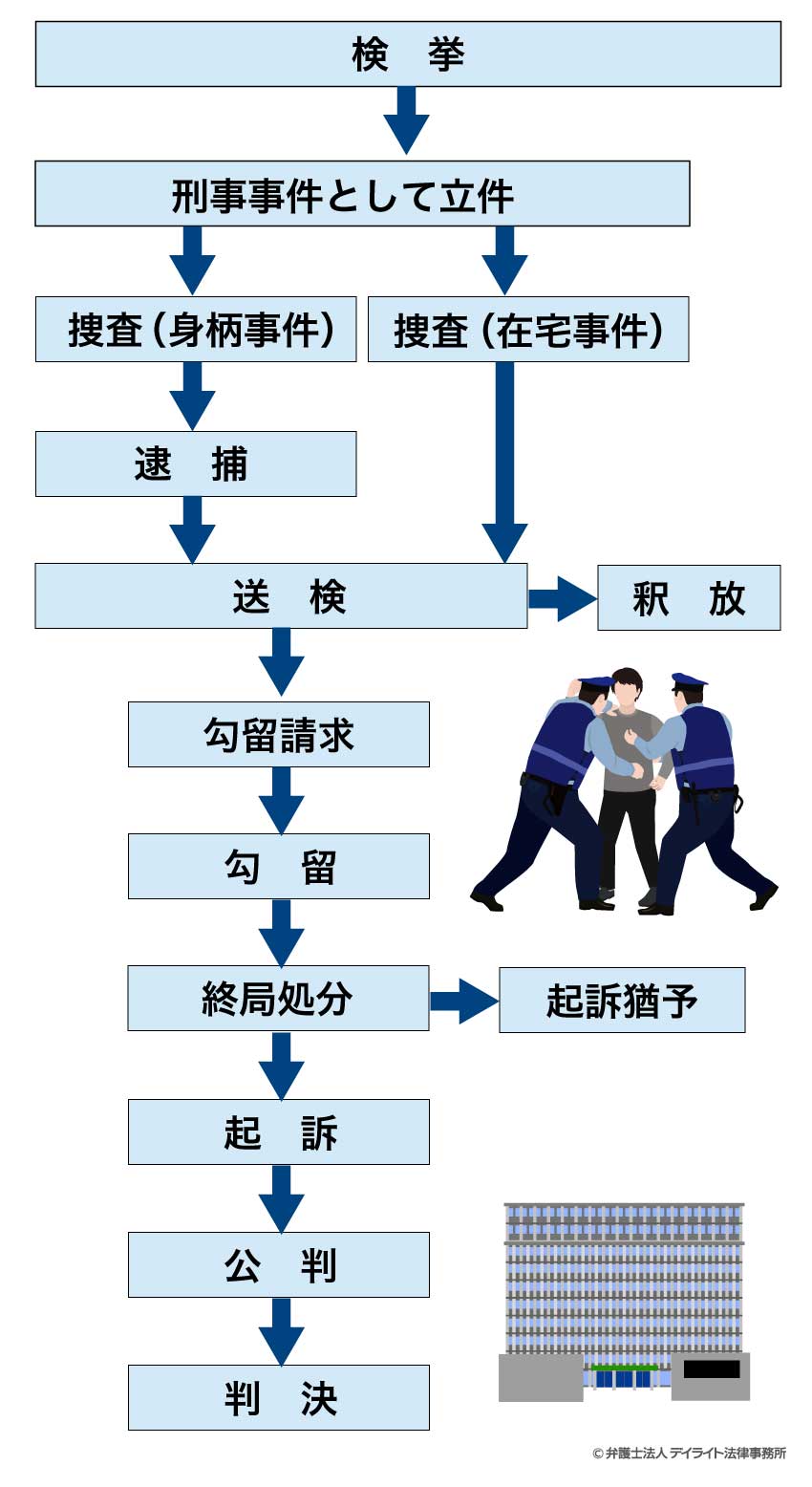

窃盗で逮捕された場合の手続きの流れ

窃盗で逮捕されれば、刑事事件の被疑者として手続きが進み、起訴されれば被告人の立場で刑事裁判を受け、判決を待つこととなります。

この章では、窃盗で逮捕された後の刑事手続きの流れをお伝えします。

※一般的な流れであり、事案によって異なる場合があります。

立件

刑事事件として立件されるきっかけには、現行犯逮捕、告訴・告発、職務質問、任意同行など、様々なものがあります。

いずれの場合であっても、刑事事件として立件されれば、検察官が起訴・不起訴を判断する終局処分のために、取調べや実況見分などの捜査が行われます。

捜査には、身柄を拘束せずに在宅のままで行われるもの(在宅事件)と、逮捕・勾留によって身柄を拘束して行われるもの(身柄事件)があります。

以下では、在宅事件と身柄事件の場合とに区別して、逮捕後の流れをお伝えします。

在宅事件の場合

在宅事件の場合、身柄の拘束がありませんので、立件された後も、それまでと同じ生活を送りながら捜査を受けることとなります(家から会社や学校に行くことができ、警察や検察から呼出しがあれば、指定された日時・場所に出頭し、取調べなどを受けます)。

ただし、当初は在宅事件でも、理由なく呼出しに応じなかったり、呼出しを無視したり、余罪が発覚したりした場合などには、逃亡・罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟規則143条の3)があると判断され、逮捕されて身柄事件に移行するケースがあります。

引用元:刑事訴訟規則|裁判所HP

そのため、指定された日時に都合がつかない場合には、事情を説明して日程調整を依頼するなど、誠実に対応しなければなりません。

また、在宅事件であっても、その後に立件を予定している別件(余罪)の取調べを行うのが本来の目的であるというケースなども見受けられますので、在宅事件だからといって軽く考えることなく、弁護士のアドバイスを受けるのが望ましいといえます(弁護士が付けば、取調室の前で待機し適宜アドバイスをしたり、検察・警察との連絡窓口となることが可能です)。

逮捕された(身柄事件の)場合

逮捕・送検

逮捕されれば、外部との連絡や面会は一切禁止され、警察署内の留置場に身柄を拘束されます。

この間、連絡や面会ができる外部の者は、弁護士だけとなります。

逮捕から最大48時間の間に、警察から検察に事件・身柄の送致(送検)が行われます。

送検後は、検察官による取調べが行われ、勾留によって引き続き身柄を拘束する必要があるかどうかが判断されます。

検察官が勾留の必要がないと判断すれば、その時点で釈放されることとなります。

ただし、釈放されたからといって刑事手続が終了するわけではなく、在宅事件に切り替えられたうえで、引き続き、終局処分に向けた捜査が続けられます。

勾留請求

検察官が、身柄を拘束する必要があると判断すれば、裁判所に勾留を請求し、裁判所は、勾留質問で容疑者の弁解を聴いたうえで、検察官から請求のあった勾留を認めるかどうかを判断します。

勾留が認められるのは、容疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、以下のいずれかに該当する場合です(刑事訴訟法60条1項)。

- 定まった住居を有しないとき

- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索

検察官が勾留請求するか釈放するかの判断は、警察からの送致を受けてから24時間以内に行わなければならず、かつ、逮捕の時点から72時間を超えてはならないとされています(そのため、逮捕は最大で72時間ということになります)。

勾留が認められてしまうと、さらに最大で20日間身柄を拘束され、仕事や学校などの日常生活に支障が生じるおそれがあります。

そのため、最大72時間の逮捕段階のうちに、示談を成立させるなどの弁護活動を行い、検察官に勾留請求しないよう申し入れたり、仮に勾留請求がなされたとしても、これを認めないよう裁判所に申し入れたりするなど、迅速に対応する必要があります。

申入れにもかかわらず裁判所に勾留が認められてしまった場合には、これに異議を申し立てる準抗告という手続によって、勾留を認めた裁判所の判断を争います。

勾留

裁判所が勾留を認めれば、さらに最大で20日間、身柄の拘束が続く可能性があります(逮捕と併せれば最大23日間ということになります)。

勾留段階では、逮捕段階とは異なり、弁護士以外の外部との連絡・面会が可能となります。

ただし、弁護士以外の外部との面会は、警察官の立会いがあり、面会時の会話内容を聞かれていますし、1回当たり15~20分、1日1~3回までなど、多くの制約があります。

また、共犯者がいるような場合には、接見等禁止処分が付けられ、逮捕段階と同じく、勾留段階でも弁護士以外の外部との連絡・面会が禁止されるケースもあります。

検察官による終局処分

在宅事件・身柄事件のどちらでも、捜査段階の最後に、検察官が起訴・不起訴を決める終局処分が行われます(起訴には、大きく分けて、通常起訴(公判請求)と略式起訴の2種類があります)。

起訴

起訴されれば、在宅事件の場合は自宅宛てに、身柄事件の場合は留置場宛てに、起訴状が届きます。

刑事事件で起訴される割合は約36.2%です。

引用元:令和5年版犯罪白書

身柄事件の場合、勾留期間の満期までに終局処分がなされますので、処分がどうなったのかを確実に知ることができるのですが、在宅事件の場合には、勾留期間のような時間制限がないので、処理が後回しにされがちで、処分がどうなったのかわからない状況に置かれたまま、忘れた頃に起訴状が郵送されるということが少なくありません。

そのため、在宅事件の場合でも、弁護士に相談することが適切といえます。

弁護士が付けば、捜査機関に対して速やかな処理を申し入れたり、不起訴処分告知書の交付手続などもスムーズに行うことが可能です。

起訴された場合の有罪率は99.9%で、起訴されればほぼ確実に前科が付いてしまいますから、終局処分までに示談を成立させるなどして、検察官に不起訴とするよう申し入れることが重要です。

窃盗で初犯の場合や被害額が大きくない場合には、書面審理だけの略式起訴がなされ、罰金刑だけが課されるということも十分に見込まれますが、以下では、通常起訴を前提とします。

判決

起訴された犯罪事実(公訴事実)に争いがない認め事件であれば、通常、審理を行う期日は1回で終了(結審)し、2回目の期日で判決が言い渡されます。

令和4年には、約10,000人の被告人が窃盗罪で判決を受け、そのうち、およそ50%に相当する約5,000人が執行猶予付きの判決を受けました。

引用元:令和5年版犯罪白書

判決の言渡しを受けるに当たっては、どのような状況でどのような判決を受けるかにより、判決後の流れが変わってきますので、以下、3パターンに分けてお伝えします。

勾留中(身柄事件)の場合

勾留中の被告人が執行猶予付きの判決や無罪判決を受けた場合には、判決の言渡しと同時に勾留の効果が失われ、その時点で釈放されます。

ただし、拘置所などの勾留場所に荷物を置いたままですので、判決の言渡しを受けた後、事実上、一旦勾留場所に戻り、荷物を整理してから出所するという流れがほとんどです(入廷時は手錠腰縄を付けられますが、判決後は、釈放されていますので、手錠腰縄を付けられることはありません)。

実刑判決を受けた場合には、特に変化はなく、勾留場所に戻って、判決の確定や刑務所への移送を待つこととなります。

保釈中の場合

保釈中に執行猶予付きの判決や無罪判決を受けた場合、判決の言渡しを受けた後、そのまま自宅に帰ることができます。

他方、実刑判決の場合には、判決の言渡しと同時に保釈の効力が失われ、直ちに身柄を拘束されることとなります。

そのため、保釈中に判決の言渡しを受けに行くときには、実刑判決の場合に備えて、刑務所に持って入りたい荷物を整理した上で持参しておく必要があります。

不起訴(起訴猶予など)

起訴猶予で不起訴となれば、その時点で刑事手続は終結し、勾留されている場合には釈放されることとなります。

起訴猶予と似たようなものとして処分保留釈放があります。

これは、勾留期間の満期までに起訴・不起訴を決めることができないから、一旦釈放するだけのものですので、刑事手続としては終結しません。

釈放の時点で起訴・不起訴が決まっておらず、起訴・不起訴は、事後に正式に決定されますので、起訴猶予とは全くの別物です。

窃盗で逮捕された後の流れ・身柄拘束からの早期釈放については、こちらも参照してください。

窃盗で逮捕された場合のリスク

家族や職場・学校などに知られてしまう

逮捕されれば、最大で72時間の身柄拘束を受けますし、逮捕に引き続いて勾留されれば、さらに最大で20日間、身柄拘束が続きます。

逮捕中は、弁護士以外の外部の人との連絡・面会が禁止され、急に音信不通となることとなりますので、家族、職場や学校、友人などには知られてしまう可能性が高いと考えておいた方がよいでしょう。

このような事態を回避するためには、早期に弁護士に依頼し、逮捕の要件(特に逃亡・罪証隠滅のおそれ)を満たさないことを説明し、逮捕そのものを阻止することが必要です。

職場を解雇される可能性がある

会社の就業規則や懲戒規程などでは、犯罪行為そのものを懲戒事由(懲戒の理由)として定めていることが少なくありません。

また、職場の秩序を乱したり、会社の信用・評価を落とすような行為が懲戒事由とされているケースも多く、犯罪行為はこれにも該当する可能性が高いといえます。

お伝えしたように、逮捕されれば最大で72時間音信不通となりますので、従業員が窃盗で逮捕されたことを知った会社とすれば、懲戒処分の検討を進め、最悪の場合には懲戒解雇がなされる可能性もあります。

懲戒解雇とされれば、退職金は支給されないケースが多く、その後の生活にも大きな影響が及ぶこととなり得ます。

早い段階で弁護士が付けば、会社から懲戒処分を受ける可能性がある場合、過去の懲戒処分との均衡(バランス)の観点等を踏まえて会社と交渉するなど、解雇を避けるための準備を始めることが可能です。

報道される場合もある

ネットやテレビなどで報道されるかどうかは、当該事件が、報道機関に情報提供するかを定めた警察内部の基準に該当するかどうかや、情報提供を受けた記者が実際に記事にするかどうかなどによって決まるため、一概に判断することはできません。

しかし、弁護士が付いた場合には、警察や報道機関に対して、情報提供や報道を差し控えるよう申し入れ、事件が報道されることのないよう手段を尽くすことが可能です(そのような申し入れをすることによって逆に目立って報道されてしまう可能性もありますので、ケースバイケースで慎重に判断しなければなりません)。

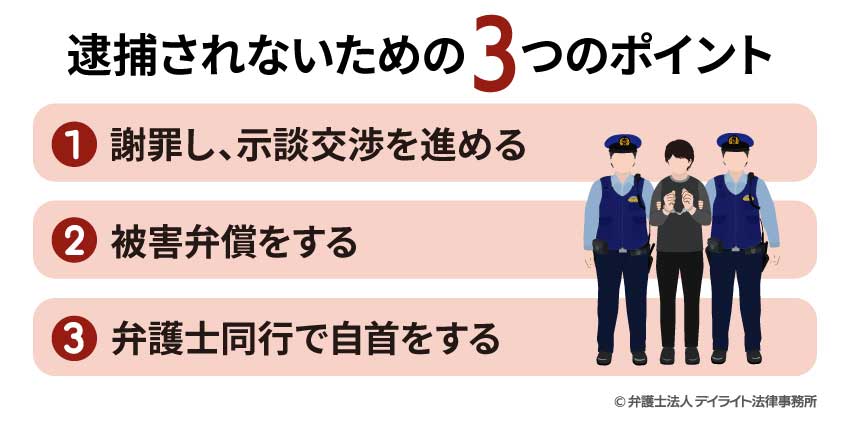

逮捕されないための3つのポイント

窃盗罪で逮捕されないためには、何よりも被害者に被害を弁償し、謝罪を受け入れてもらうことが重要です。

以下、具体的な3つのポイントをお伝えします。

謝罪し、示談交渉を進める

まずは、被害者に謝罪の意思を伝え、示談交渉を開始してもらわなければなりません。

できれば、当事者同士だけではなく、弁護士を交え、謝罪の場を設けさせてほしい、示談に向けて話合い(交渉)をさせてほしいと依頼することが望ましいといえます。

この結果、早期に示談が成立し、そのことを警察・検察官に伝えれば、逮捕される可能性は極めて小さくなるといえるでしょう(被害届を取り下げてもらうことまでできれば、逮捕の可能性はさらに低くなります)。

なお、逮捕されてしまった後の場合、容疑者には被害者の氏名や連絡先などを教えてもらえないですし、そもそも逮捕中に示談交渉を行うことは不可能ですから、弁護士が、検察官を通して被害者との接触を試みることとなります。

示談については、こちらも参照してください。

被害弁償をする

窃盗罪は、被害者に金銭的な損害を与える財産犯です。

そして、財産犯の特徴は、金銭による事後的な被害弁償が可能であるという点にあります(たとえば、150円のジュースを万引きした場合、後で150円を支払うことで、被害弁償があったということができます)。

被害者が謝罪を受け入れてくれずに示談が成立しない場合でも、被害弁償だけは受け取ってくれるという場合があります。

このような場合、通常、刑事専門の弁護士は「被害者との弁償に関する報告書」を作成し、警察・検察官に提出する、という流れになります。

逮捕後であっても、被害弁償を行うことで、早期釈放や不起訴処分を期待することができますが、逮捕前に被害弁償が済んでいれば、そもそも身柄拘束を受けること自体を回避できる可能性が高まります。

弁護士同行で自首をする

特に、防犯カメラに犯行の様子が映っているなど客観的な証拠があると考えられるケースでは、自首をする方が、自首をしない場合に比べて逮捕される可能性は低くなるといえます。

弁護士が自首に同行することで、警察の捜査担当者に対して、任意の出頭要請に必ず応じさせることなどを説明し、逮捕する必要がないことを主張します。

このほか、起訴されて刑事裁判を受けることになったとしても、自首をしている場合、言い渡される刑が必ず減軽されるというメリットもあります(刑法42条1項)。

引用元:刑法|e−GOV法令検索

自首については、こちらも参照してください。

まとめ

窃盗罪は、他人の支配する物を、相手の意思に反して自分の支配下に移すことによって成立する犯罪です。

万引き、自転車盗、空き巣、車上荒らし、置き引きなどが窃盗罪の典型的な例ですが、振り込め詐欺の出し子にも窃盗罪が成立する可能性があります。

50万円以下の罰金刑だけが課されることもあれば、最大で10年の懲役刑を科されることもあるなど、被害額や常習性があるかなどによって、受ける可能性のある刑罰には大きな幅があり得ます。

逮捕されれば最大で72時間、引き続いて勾留されればさらに20日間、身柄を拘束されることになりますので、逮捕自体を回避して、そもそも身柄の拘束を受けないことを目指すべきであるといえます。

窃盗罪は、金銭的な被害を与える財産犯ですので、被害と同額の金銭を支払うことで被害の弁償が可能という特長があります。

そのため、逮捕を回避するためには、被害者に示談金を支払って被害弁償し、示談を成立させることが有効です。

ご自身の行為が窃盗罪に当たる心配がおありの場合には、早い段階での弁護士への相談をお勧めします。

示談の成立、逮捕の回避などに向けて、刑事事件に精通した弁護士が全力でサポートいたします。