飲食店の破産・倒産手続きを行う場合には、以下のような特徴があります。

- 多数のリース用品を使用していることが多い

- 賃貸物件で飲食店を営業していることが多い

- 賞味期限のある食料などの処理が必要

- フランチャイズ形態で営業している飲食店が多い

また、破産する飲食店が法人経営の場合と個人経営の場合で、手続きが異なることになります。

飲食店の破産の場合、事業者が注意しておく債務としては、買掛金やリース代金、従業員への給与、賃貸物件の賃料などがあります。

この記事では、飲食店の破産・倒産手続きの特徴や、飲食店の倒産手続きの流れ、注意点などについて、解説していきます。

目次

飲食店の破産・倒産手続きの特徴

飲食店が業績不振に陥り事業の継続が難しい場合には、破産手続きを検討する必要があります。

破産手続きとは、裁判所へ申立てを行うことで開始し、破産手続きの終了により飲食店が抱えている負債が消滅することになります。

飲食店が法人の場合には、破産手続きによりその法人も消滅することになります。

飲食店の破産・倒産手続きを行う場合には、以下のような特徴があります。

- 多数のリース用品を使用していることが多い

- 賃貸物件で飲食店を営業していることが多い

- 賞味期限のある食料などの処理が必要

- フランチャイズ形態で営業している飲食店が多い

- 多数のリース用品を使用していることが多い

飲食店では、キッチン用品や店内施設などをリース契約で使用しているケースが多いでしょう。

リース契約とは、飲食店の開業で必要な什器や設備機器などをリース会社から長期間借りることです。

飲食店を経営する場合には、店舗のデザインにかかる初期費用が抑えられ、什器・機器を新品で購入するよりも処分が簡単であり、かつ、リース会社からのサポートを活用することができるなどのメリットがあります。

リース契約に基づき引き渡されているリース品の所有権は、リース会社にあります。

リース品は飲食店側の所有物ではありません。

飲食店が破産手続きをする場合には、これらのリース品はすべて本来の所有者であるリース会社に返却する必要があります。

そのため、飲食店が破産手続きを行う場合には、どの物品が自社の所有物で、どの物品がリース用品なのかを、契約書などに基づいて明確に区別しておかなければなりません。

また、飲食店が破産をする場合は、リース契約は解除されることになります。

リース契約を契約期間の途中で解約した場合には、残りのリース代金を一括で支払うように求められることになり、このようなリース代金も破産手続きにおける債務となります。

このように、飲食店の破産では、リース契約について注意が必要になります。

賃貸物件で飲食店を営業していることが多い

飲食店の場合、自社所有の店舗物件ではなく、賃貸物件を利用して営業しているというケースも多いでしょう。

飲食店が破産をしたとしても、貸借契約そのものは当然には終了しません。

賃貸借契約の解除や解約の手続きを取らない限り、賃貸借契約自体は存続するため、賃料の支払義務が生じます。

負債をできる限り増やさずに破産手続を申し立てるためには、可能であれば、申立て前の段階でテナントの賃貸借契約を解除ないし解約しておくのが望ましいといえます。

しかし、賃貸借契約の解除・解約に関しては、賃貸人への事前の予告を要求されるケースが多いため、現実的に破産申立てを決める時点で賃貸借契約を解除・解約することは容易ではありません。

そうすると、一定のテナント賃料が破産申立ての時点で生じてしまいます。

ただし、原則としては、賃料だけを特別扱いして支払いを継続することは控えるべきです。

賃料も、買掛金や借入金と同じく、会社にとっては支払わなければならない負債ですので、破産をする場合、賃料だけを支払ってしまうことは、それ以外の債権者との平等性に欠けることになります。

例外として、賃貸借契約を維持して、賃料を支払うことが必要といえるケースであれば、賃料の支払を継続することを検討する必要があります。

例えば、敷金を利用して破産手続にかかる費用を捻出できる場合には、できる限り賃料の不払いをせず、敷金を戻してもらうことが会社にとってメリットが大きくなる可能性があります。

また、会社が在庫を多数抱えており、テナント契約を解除してしまうと、在庫を保管しておく場所がなくなってしまうため、店舗を維持して在庫をしばらくそこに置いておく必要がある場合にも、賃料の支払いを継続する必要があるでしょう。

このように、飲食店の破産では、テナントの処理をどう進めるかも気をつけなければならないポイントになります。

なお、最終的には賃貸借契約を終了させて、原状回復をしたうえで賃貸物件を賃貸人に明け渡す必要があるため、そのための費用の問題にも対応しなければなりません。

原状回復が必要なケースだとスケルトンにするのに、高額の費用がかかるため、処理に困ることもあります。そのため居抜きで借りてもらえる人がいないかを探すケースもあります。

このような点も飲食店の破産の特徴です。

賞味期限のある食料などの処理が必要

飲食店では、当然食料やお酒などの飲料、調味料を取り扱っています。

そして、こうした食材は賞味期限が限られているため、機械などの在庫と違って、すぐに処理しなければ腐って使い物にならなくなってしまいます。

飲食店の破産では、不必要な食材を抱えすぎない、残ってしまった食材を早めにどのように処理するかを事前に考えておく必要があります。

フランチャイズ形態で営業している飲食店が多い

飲食店を経営する場合、事業本部との間でフランチャイズ契約をしているケースも多いでしょう。

フランチャイズとは、フランチャイザー(事業本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して、本部がもつ商標などを使用して事業を行うことを認め、経営を支援し、これらの対価として金銭を受け取る事業形態です。

フランチャイザー(事業本部)との間でフランチャイズ契約を締結することで、加盟店は、本部のブランド力を活用して、許諾された看板のもとで飲食店を営業することができるのです。

このような飲食店が破産申立てを行う場合には、フランチャイズ契約の取り扱いにも注意が必要となります。

飲食店が破産手続きを行う場合、フランチャイズ契約を終了させる必要がありますが、このとき、契約の定めにしたがって、フランチャイザー(事業本部)に対して一定の違約金を支払う義務が発生する可能性があります。

しかし、飲食店が破産手続きを選択するような経営状況の場合、違約金を支払うだけの経済的な体力が残っていないことが一般的です。

こうしたフランチャイズ契約の処理も対応が必要になってきます。

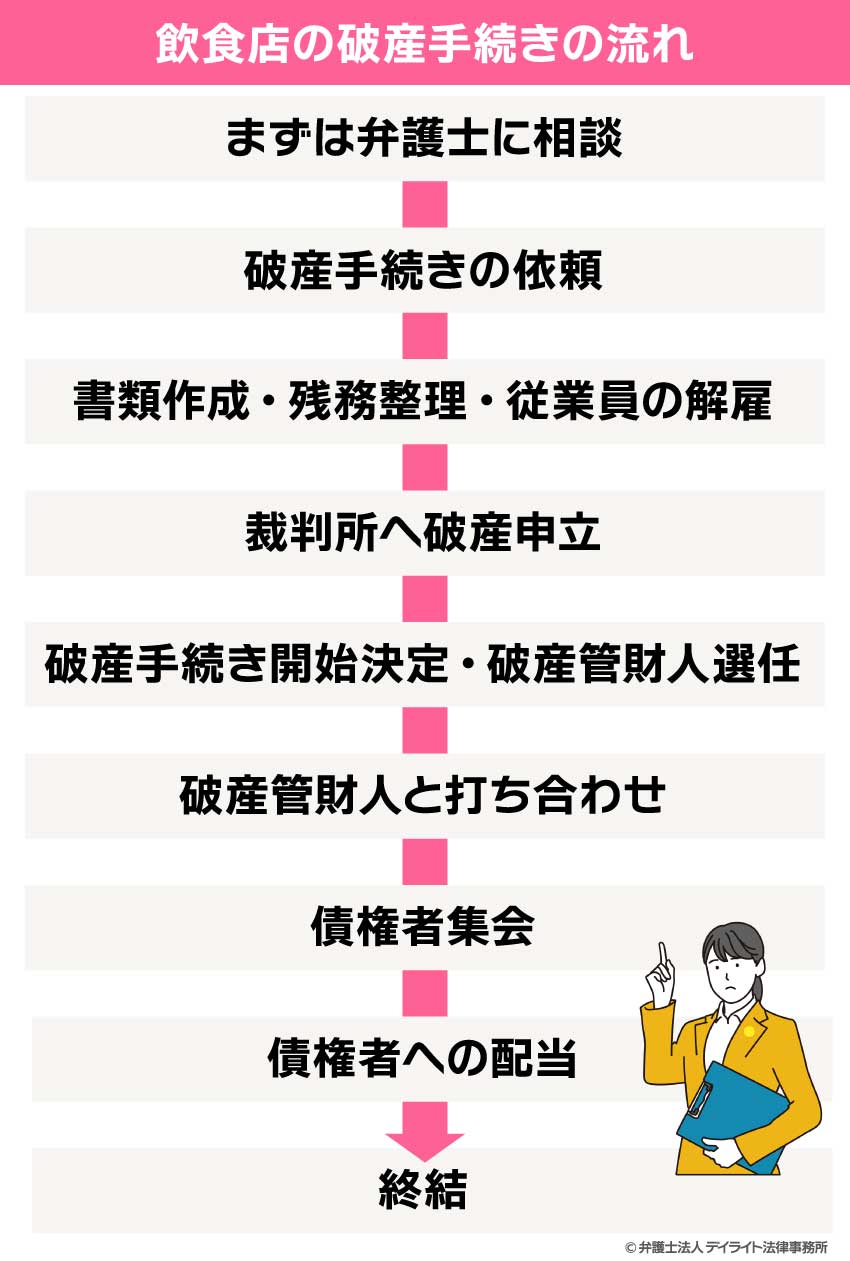

飲食店の破産手続きの流れ

まずは弁護士に相談

飲食店の破産を検討している場合には、まずは法律事務所の弁護士に相談する必要があります。

事業経営や法人破産に詳しい弁護士に相談することで、破産手続きに進むべきか、破産手続き以外の選択肢が取れないのかどうかということを検討してもらえます。

破産手続きの依頼

弁護士に相談して飲食店の破産・倒産を行うことになった場合には、委任契約書を取り交わして正式に弁護士に手続きを依頼することになります。

依頼を受けた弁護士は、債権者に受任通知を発送します。

受任通知とは、債権者に対して破産の申し立てをする旨を連絡する通知のことです。

この受任通知が債権者に発送されると、今後債権者は債務者(依頼者)に対して取り立てができなくなり、債務者と直接やりとりできない状態となります。

以降すべての窓口は代理人弁護士が担当してくれます。

書類作成・残務整理・従業員の解雇

破産申立てに必要な「申立書」や「添付書類」を準備します。

この段階で、会社の残債務の整理や従業員の解雇手続きを進めることが一般的です。

飲食店の場合、従業員に安易に閉店することを伝えてしまうと、従業員の家族、仕入先の担当者、常連客などに話が伝わってしまい、それを伝え聞いた債権者が「自分だけには支払ってほしい」と、まだ営業中の店舗等に押し掛けてしまうリスクがあります。

そのため、従業員に説明するタイミングをいつにするかは、弁護士と念入りに打ち合わせをして判断する必要があります。

裁判所へ破産申立て

必要書類が整えば、裁判所に破産の申立てを行います。

破産の申立て手続きはすべて弁護士が行うことになるため、代表者が裁判所に出向いて手続きを行う必要はありません。

破産手続き開始決定・破産管財人選任

裁判所が破産手続きの開始決定を行い、破産管財人が選任されます。

破産管財人とは、破産者が保有している財産を管理・処分する権利を持つ人のことです。

破産管財人を選任するのは裁判所で、当事者と利害関係のない弁護士が選ばれるのが一般的です。

破産管財人と打ち合わせ

依頼者は代理人弁護士・破産管財人と三者で会社の資産や負債額の状況等を説明し、打ち合わせを行います。

破産管財人は会社の財産を処分、売却し現金化します。

債権者集会

通常、破産手続きの開始決定から約3ヶ月後に裁判所で債権者集会が行われます。

債権者集会は、裁判官や破産管財人、破産申立代理人弁護士、債務者、債権者などが出席し、債権者に破産管財人から会社の資産状況等を報告します。

債権者への配当

破産管財人は、会社財産を売却、処分した資金で、税金や社会保険料などの未払い賃金を支払います。

それでも現金が余る場合には、一般の債権者に配当を行います。なお、現金が残らない場合は、配当は行われません。

配当手続きまで完了すると、破産手続きは終結します。

飲食店の破産以外の手続きについて

民事再生手続き

民事再生手続きとは、裁判所を介して行う手続です。

会社を再生させることを目的としている点が破産と異なる点です。

債務を圧縮する内容で再生計画案を作成し、裁判所の決定を得て、その計画案どおりに返済することで、残りの債務が免除されます。

営業利益が出ている会社、営業利益は出ていないものの他社の再生のための支援を得ることができる会社などが選択することができる手続きです。

なお、民事再生手続きについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

私的整理・任意整理手続き

私的整理(任意整理)手続きとは、裁判所を介することなく任意に負債を整理する方法です。

当事者間の合意にもとづいて行われるため、手続きが簡単であるというメリットがあります。

一方で、債権者ごとの話し合いとなることから、話がまとまらず手続きの遂行が困難になることがあるのがデメリットです。

私的整理(任意整理)手続きについては、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にされてください。

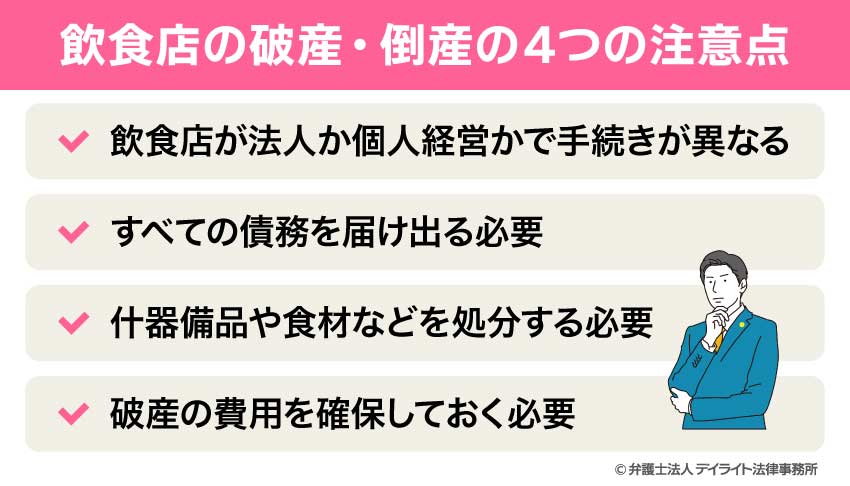

飲食店の破産・倒産の4つの注意点

飲食店が法人か個人経営かで手続きが異なる

法人経営の飲食店の破産手続きでは、会社の財産をすべて処分し債務の弁済にあてます。

弁済しきれなかった債務は会社とともに消滅します。

法人が破産を申立てるためには、取締役会・理事会の決議を経る必要があります。

取締役会や理事会がない場合は、取締役・理事の同意を得る必要がありますが、取締役会全員の同意が得られない場合であっても、取締役の1名が破産を申立てることができます。

これを準破産申立てといいます。

上記に対して、個人事業の飲食店は、自己破産において一定の財産を処分し債務の弁済にあて、弁済しきれなかった債務の支払義務は免除されるという点は共通です。

ただし、法人の破産手続きと異なり、税金・社会保険料や従業員の給料は自己破産により免除されないため、破産手続き終了後も支払義務が残ります。

個人事業主の破産手続きも、法人破産と同様、原則管財事件として取り扱われます。

すべての債務を届け出る必要

飲食店が破産手続きをするにあたっては、すべての債務を裁判所に届け出なければなりません。

飲食店を営む事業者が注意しておく債務としては、以下のような種類があります。

- 買掛金

- リース代金

- 従業員への給与

- 賃貸物件の賃料

買掛金

飲食店の営業のためには、食材や酒類などの仕入れが必要となり、毎月定期的に支払いを行っている事業者の方も多いと思います。

そのため、未払いとなっている買掛金は、破産手続きの中で処理すべき債務となります。

リース代金

飲食店の経営の場合、大型の調理器具や空調設備などは、リース契約によって利用しているケースが多いでしょう。

破産する際には、このようなリース契約を解除してリース用品をリース会社に返却する必要があります。

リース契約を終了させる場合には、リース会社との調整が必要となる可能性があります。

リース契約を契約期間中に解除した場合には、残りのリース代を一括支払いを求められることがあり、このようなリース代金も破産手続きの中で処理すべき債務となります。

長年利用していてリース契約がどのようになっているかわからない場合は、まずは契約書を確認することが重要です。

従業員への給与

従業員を雇用している場合には、申立前に従業員を解雇するのが一般的です。

従業員に対する給与の支払いが未払いになっている場合には、破産手続きの中で処理すべき債務となります。

賃貸物件の賃料

店舗が賃貸物件(テナント)の場合は、賃貸借契約を終了させる必要があります。

解約に伴って発生する費用についても、賃貸借契約書を確認しなければなりません。

敷金や保証金などは解約時に戻ってくるケースがありますので、確認しておく必要があります。

なお、居抜きで賃貸借契約を引き継いでくれる新賃借人がいて賃貸人が承諾していれば、原状回復費用を節約できる可能性があります。

什器備品や食材などを処分する必要

大型調理器具や冷蔵庫などの什器備品を、リース契約ではなく、事業者が所有しており、それらを処分する場合には、売却代金や処分費用について客観的な査定を行ったうえで適正な価額で売却する必要があります。

同業者などに適正な価格よりも大幅に安い価格で譲渡するなどといった処分をするのは控えましょう。

食料在庫についても同様に、売却代金や処分費用に関する査定が必要です。

また、消費期限等が迫っているものは速やかに適正額で売却する、電気契約を継続して冷蔵庫に保管したうえで管財人に引き継ぐ、といった対応も検討する必要があります。

破産の費用を確保しておく必要

破産を申立てる場合、依頼する弁護士費用と裁判所に支払う費用(予納金)が必要となります。

申立てに要する費用を準備できない場合、「破産したくても破産できない」という状況になるため注意が必要です。

裁判所に対して支払う予納金は、債務額等に応じて数十万円から数百万円まで、事案によって異なります。

東京地裁では、最低額は20万円となっています。

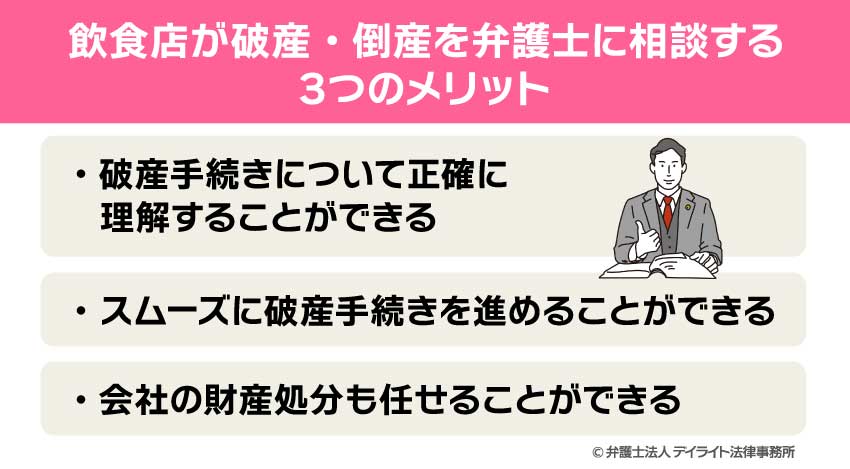

飲食店が破産・倒産を弁護士に相談する3つのメリット

破産手続きについて正確に理解することができる

破産手続は、破産者である会社や代表者個人について、隠している資産がないか、免責不許可事由(借金を免除することが制限される事実として法律で定められていること)がない等も調査対象となります。

そのため、破産手続の期間については、日常生活において不自由に感じることがあります。

しかし、破産に対するネガティブなイメージから、実際にはない不利益を受けるという誤解が見られます。

例えば、破産すると、裁判所から職場に通知が行く、家族の就職や進学に影響する、家族がクレジットカードを作れなくなる、自宅に借金の取り立てが来る、などが典型です。

これらはすべて事実と異なります。

破産事件に詳しい弁護士に相談することで、破産手続きに対する正しい知識に基づいて進めていくことができます。

スムーズに破産手続きを進めることができる

弁護士と事前に入念な打ち合わせを行うことで、スムーズに手続きを進めることができます。

破産は、債権者だけではなく、従業員やその他の取引先に対しても重大な影響を及ぼします。

そのため、あまり早く受任通知を出すと、無用な混乱を招くこととなるため、飲食店事業をストップする日をいつにするのか、受任通知を出すタイミングをどうするのかなどは弁護士と相談して慎重に判断する必要があります。

また、従業員に対する解雇予告の通知のタイミングや方法も打ち合わせが必要です。

さらに、会社財産の散財を防ぐための対策、賃貸物件の明け渡しなどのタイミングについても打ち合わせが必要となります。

会社の財産処分も任せることができる

経営状況が悪化した時点での会社財産の処分は、否認されるおそれがあります。

最悪、破産できないということにもなりかねないため、経営状況が悪化している状況では、弁護士に相談した上で、会社財産の処分や債権者への弁済を行うべきです。

その他、売掛金の回収や在庫商品の換価なども弁護士の指導のもと行うことが適切でしょう。

飲食店の破産・倒産についてのQ&A

![]()

個人事業主が自己破産したらどうなる?

自己破産をすれば、返済に充てていたお金を生活費に回していくことができ、生活の見直しを図ることができます。

ただし、個人事業主の破産には、以下のようなデメリットもあります。

- ブラックリストに登録されてしまう

- 職業や資格が制限される

- 自己破産したことが官報に掲載される

- 保証人に請求がいく

- 財産を処分しなければならない など

借金の返済に困っている方は、自分にどのような方法がベストなのかを知るためにも早めに弁護士に相談することが重要です。

まとめ

以上のとおり、飲食店の破産手続きについては、リース契約や賃貸契約の処理、什器備品・設備の処分など、いくつかの注意すべきポイントがあります。

飲食店事業に際して取引先が多数に及ぶ場合には、法律関係が複雑になるため、特殊な対応が必要となる可能性もあります。

そのため、飲食店の破産手続きを検討されている場合には、法人破産や事業経営に詳しい弁護士事務所に相談することがおすすめです。

当事務所では、破産再生チームを設け、企業・個人の倒産問題・債務整理に精通した弁護士がチームを組み、皆様を強力にサポートする体制を整えています。

経営難により事業の継続に悩んでいる飲食店経営者の方は、是非当事務所にご相談ください。