運送会社の破産の場合には、以下のような特徴があります。

- ドライバーや従業員への対応

- 鍵やETCカードを回収し、車両の盗難を防止する

- 運送事業をストップするタイミング

また、運送会社の破産の場合には、車両や搭載物品の処理や、未処理の交通事故の確認なども必要となり、駐車場や倉庫を借りている場合には、不動産賃貸借を解約するタイミングについても慎重な検討も必要となります。

この記事では、運送会社の倒産・破産手続きの特徴や、運送会社の破産手続きの流れ、注意点などについて、弁護士が解説していきます。

目次

運送会社の破産・倒産手続きの特徴

ドライバーや従業員への対応

運送会社が倒産手続きを行う場合、ドライバーや従業員への対応が必要となります。

運送業の場合、ドライバーの労働時間が長時間に及ぶことがあります。

特に、貨物運送業に関しては、働き方改革により2024年から長距離ドライバーの時間外労働の上限規制が導入されました。

トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制は、2024年3月までは猶予期間となっていましたが、2024年4月より自動車運転業務における時間外労働の上限が年960時間に設定されました。

これがいわゆる2024年問題の一つです。

人件費や燃料費が高騰しているのにもかかわらず、価格を元請け業者や顧客に転嫁できず、経営が苦しくなっている運送会社は少なくありません。

そのため、運送会社には、多額の未払い残業代が存在している可能性があります。

運送会社が破産する場合、雇用しているドライバーや従業員を解雇する必要がありますが、未払いとなっている残業代がある場合、破産手続き内で処理すべき債務となってしまいます。

また、下請先のドライバーに一人親方がいる場合、一人親方との契約は、業務委託契約ではなく労働契約と解される可能性があります。

労働契約と解された場合、一人親方との関係でも労働関連法規が適用されるため、契約の終了にあたって解雇予告などの必要が生じます。

一人親方については労働時間を管理していないことがほとんどであるため、未払残業代の額を把握することが困難となるおそれがあります。

仮に、従業員への給与が支払えないまま破産手続きを進めることになった場合には、従業員への「未払賃金立替払制度」の利用を検討することになります。

未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。

会社の資金から従業員の給与全額を支払う見通しが立たない場合には、この未払賃金立替払制度の利用をすることも可能です。

立替払を受けられる条件は次の点に加えて、退職日や申請日等についての時期的な条件もあります。

- 会社が1年以上事業活動を行っていたこと

- 会社が倒産したこと

- 労働者が会社をすでに退職していること

対象となる未払賃金は定期的な賃金及び退職金で、立替払いされる額は未払賃金の8割です。

このように、運送会社の破産では、ドライバーや従業員の対応について注意が必要になります。

鍵やETCカードを回収し、車両の盗難を防止する

運送会社が破産をする場合には、保有している車両などを適切に保管しておく必要があります。

運送会社が保有しているトラックや重機類については、破産手続きの中で売却したうえで現金化する場合があります。

そのため、会社が所有しているトラックの鍵は、ドライバーからすべて回収しておく必要があります。

トラックの鍵を回収しておかないと、トラックが勝手に持ち出されてしまうおそれがあります

また、持ち出されて使用されたトラックが事故を起こした場合には、事故の被害者から運送会社が運行供用者であるとして、損害賠償請求をされてしまうおそれもあります。

また、ETCカードもすべて回収しておく必要があります。

会社の所有するETCカードが無断で利用されてしまうと、破産する運送会社の債務が増えてしまうことになります。

運送会社が所有するトラックなどについては、誰でも立ち入ることができる駐車場ではなく、施錠ができる倉庫などに車両を移動させて、ハンドルロックを施すなどして厳重に保管しておく必要があります。

このように、運送会社の破産では、トラックや重機類の盗難を防止して、車両の適切な保管について注意が必要となります。

また、通常、運送会社は複数のトラックを保有していますが、運送会社の所有のものもあればリースとなっているものもあります。そのため、どれが所有でどれがリースかをしっかりと把握しておくことが大切です。

車両目録や台帳で日頃から管理をするようにしましょう。

運送事業をストップするタイミング

運送会社が事業をストップしてしまうと、荷物の運送ができなくなり物流はストップしてしまうことになるため、荷主に対して大きな影響を与えてしまうことになります。

昼夜を問わずトラックが配送業務に従事しているケースでは、運送事業をストップした時点で、配送中のトラックが残ってしまうことになります。

荷主は他の運送会社と契約をして運送業務を委託せざるを得なくなるため、会社が事業を停止するタイミングによっては、荷主に大きな損害が発生してしまう可能性もあります。

そのため、配送業務に最も影響が少ないタイミングを見計らって事業を停止することや、会社の事業の内容によっては、破産手続開始後も、破産管財人により運送業務の一部を継続させることが必要な場合もあります。

このように、運送会社の破産では、運送事業をストップするタイミングについても注意が必要となります。

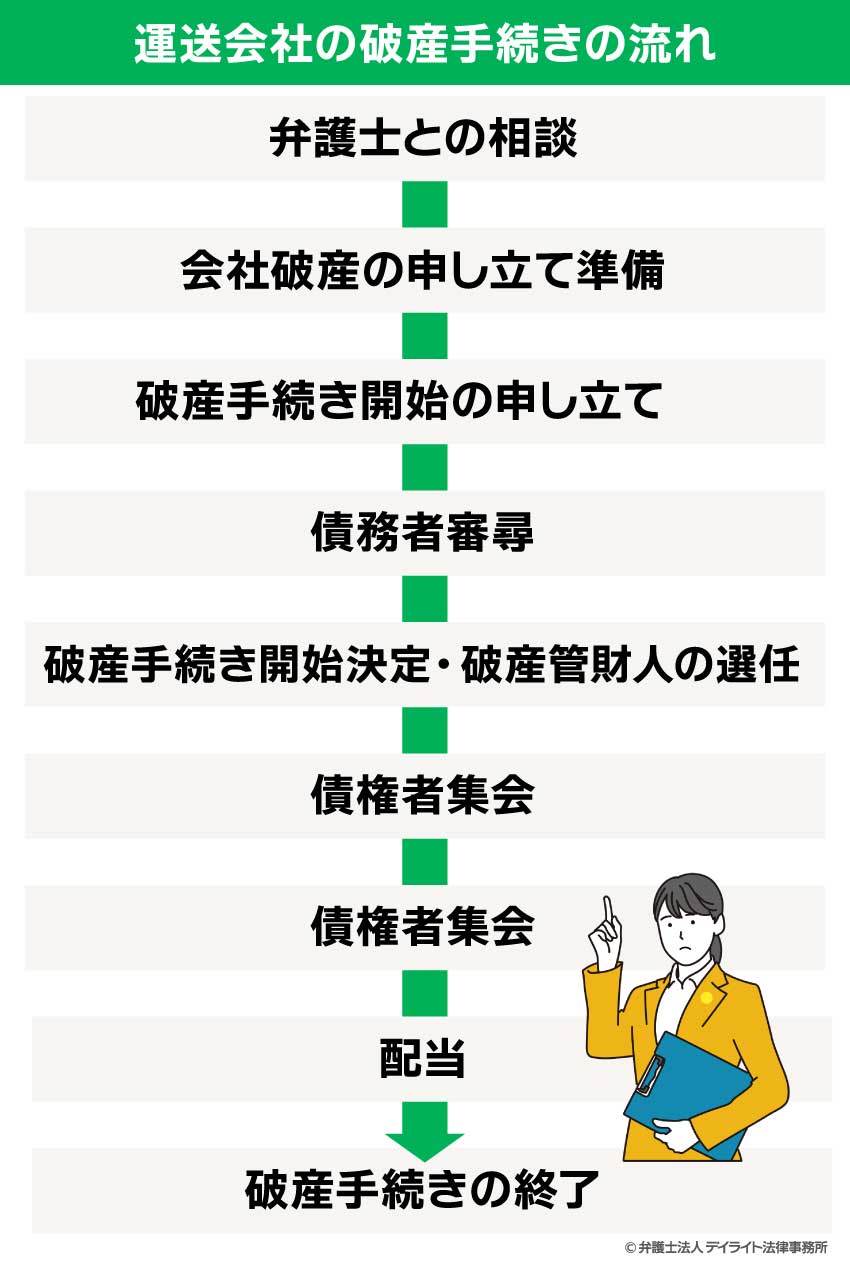

運送会社の破産手続きの流れ

弁護士との相談

まずは、事業経営や法人破産に詳しい弁護士に相談して、破産手続きを行う必要性について判断してもらう必要があります。

経営が悪化して弁護士に相談する際には、決算書3期分などがあれば方針を相談することができます。破産手続きを進める場合には、次のような資料が必要となります。

- 負債の状況が分かる資料:債権者(会社名・連絡先・金額)、買掛金、滞納税金などの情報

- 資産の状況が分かる資料:法人名義の通帳2年分(代表者個人名義の口座を利用している場合にはその通帳)、不動産(登記事項証明書)、売掛金、保険契約、自動車(車検証)、会員権、有価証券などの情報

- 従業員関連の資料:従業員の名簿(給与台帳など)

- 会社破産の申し立て準備

弁護士に正式に依頼することになった場合には、弁護士との間で委任契約を締結することになります。

弁護士は、法人破産などの依頼を受けたのち、債権者に対して受任通知を発送することになります。

受任通知とはこれから会社が破産手続きを開始すること及びその手続きに弁護士が代理人として介入することを債権者に通知する書面です。

受任通知を発送することで、貸金業者や債権回収会社による直接の取り立てを制限することができます。

そのため、受任通知発送以降、法人において債権者の対応が不要となり、それ以降は、依頼を受けた弁護士が窓口となり債権者への対応を行います。

また、受任通知を発送することで、債権者への返済も止めることになります。

支払不能になった運送会社が、破産手続きを開始してから一部の債権者にだけ借金を返済することは偏波(へんぱ)弁済として、問題となる可能性があります。

この受任通知を送るタイミングで基本的には今行っている事業の廃止も行うことになるため、弁護士と十分にスケジュール調整を行った上で送付する必要があります。

破産の申立て

必要書類が整った段階で、裁判所に破産手続き開始の申し立てを行います。

原則として本店所在地を管轄する地方裁判所へ申立を行う必要があります。

運送会社が破産申立てを行うに当たっては、裁判所に以下の書類を準備して提出することが必要になります。

- 申立書

- 債権者一覧表

- 財産目録

- 預貯金目録

- 保険目録

- 債務者目録

- 受取手形・小切手目録

- 賃借物件目録

- 不動産目録

- 商品在庫目録

- 什器備品目録

- 車両目録

- リース物件目録

- 非常貸借対照表

- 決算書(3期分)

- 会社案内・パンフレット

- 取締役会議事録

なお、必要となる書類は会社ごとに異なりますので、詳細は弁護士に相談して確認をすることが必要です。

管轄の地方裁判所で用意されている書式以外で作成した申立書でも受付されます。

ただし、申立先の裁判所で求めている必要書類が不足している場合には、追加提出の指示があります。

会社の経営者が連帯保証人になっている場合には、会社の経営者の自己破産も会社の破産と一緒に申し立てを行いましょう。

経営者の所有している財産の整理なども会社破産の準備と同時で進めていくことが大切です。

債務者審尋

債務者審尋とは、破産手続きを開始する要件が備わっているかどうかを調査するために、裁判所で行われる手続きです。

債務者審尋では、裁判官や破産管財人候補者から、破産申し立てに至った経緯などについて聞き取り調査が行われることになります。

破産手続き開始決定・破産管財人の選任

運送会社が支払不能または債務超過の場合、裁判所が開始決定を行います。

破産手続の開始決定により代表者は代表権を失うことになります。

また、破産手続きの開始決定と同時に、破産管財人が選任され、破産管財人が代表者に代わり法人財産の管理処分権を行使します。

破産管財人は、財産の管理・処分、債権の調査、契約関係の処理を行います。

破産管財人が選任されると会社の財産の管理・処分権はすべて破産管財人に移りますので、会社が財産を勝手に処分することはできなくなります。

なお、破産手続開始決定時に、官報に公告されます。

破産したことを官報に掲載する理由や目的は、債権者や利害関係人へ広く知らせることで、破産手続への参加する機会を確保するためです。

官報掲載は法律で定められているため、官報公告を拒否したり、削除することはできませんし、破産申立時に官報公告の掲載料を裁判所に納める必要があります。

債権者集会

破産管財人による調査や処分の状況報告のために債権者向けに集会が開かれます。

会社代表者は債権者集会において必要な説明を行います。

債権者集会には、代理人弁護士も出席してサポートを行います。

また、債権者集会の期日は、裁判所が指定することになります。

債権者集会には破産者である法人の代表者も出席する必要があるため、期日指定前に、日程調整のための裁判所から連絡が入ります。

ただし、債権者が債権者集会に出席することは多いとはいえませんが、給与未払のまま破産した場合や、連鎖倒産の危機に瀕した買掛先がいる場合には、債権者集会に元従業員や取引先の方が出席するケースはあります。

配当

破産管財人が法人の資産を処分した結果、債権者に配当するだけの原資を確保できた場合には配当をおこないます。

配当には、優先順位があり、例えば、従業員の給与などが優先されます。

債権者への配当が終わった場合やそもそも配当すべき財産が存在しないという場合には、その時点で破産手続きが終了となります。

破産手続きが終了した場合には、会社の法人格が消滅し、会社の負債も消滅することになります。

なお、法人破産の手続きの流れなどについては、以下の記事において詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

運送会社の破産以外の手続きについて

私的整理・任意整理手続き

私的整理とは、裁判所の関与を受けずに、債権者と話し合いを行い、債務免除や支払猶予を行う手続きをいいます。

私的整理は、民事再生法等の債務整理のための法律に基づくものではなく、債権者に対する強制力はありません。

債権者の任意の和解契約に基づいて進めるものなので、「任意整理」とも呼ばれています。

任意整理は、依頼を受けた弁護士が債権者と交渉するため、裁判所に出向く必要がありません。

官報に掲載されることもないので、周囲の人にバレずに借金問題を解決できる可能性があります。

なお、私的整理については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

民事再生手続き

民事再生とは、民事再生法という法律に基づき、債権者の多数の同意を得て、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等によって、債務者の事業又は経済生活の再生を図る手続を言います。

破産手続きを行うと、会社財産は全て処分され、債権者、従業員、取引先などとの法律関係も全て清算されます。

一方、民事再生では会社財産や債権者などとの法律関係を維持しつつ、会社の再建を目指すことができます。

なお、民事再生については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

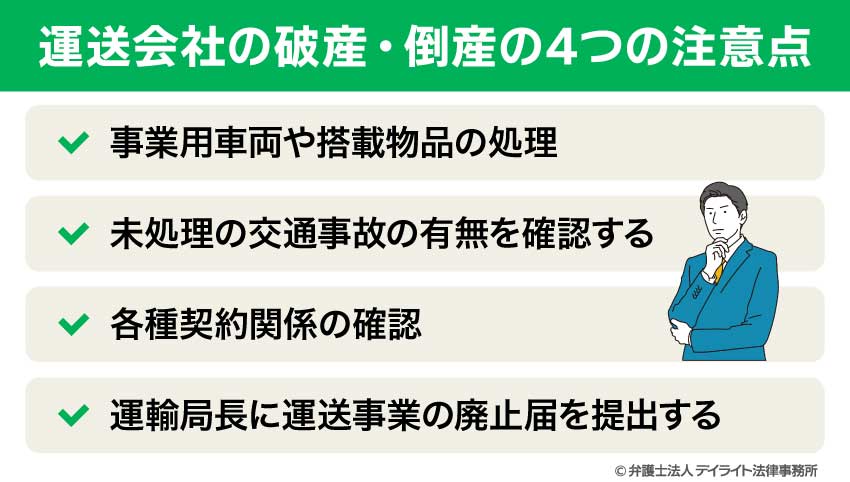

運送会社の破産・倒産の4つの注意点

事業用車両や搭載物品の処理

運送会社が破産する場合には、事業用の車両や搭載物品の所有者について注意する必要があります。

各事業用車両については、登録事項証明書(車検証)をチェックして、あらかじめ所有者を確認しておきましょう。

運送会社の所有物であれば、できるだけ早い時期に適切な価格で売却する必要があります。

ただし、あくまで適切な価格での売却をしなければなりません。

例えば、300万円の価値のあるトラックを資金難のために100万円で売却していた場合、大きな損をする契約であることから破産手続で問題視され、過去の行為の取消しをされることになってしまいます。

運送会社がリース契約をしている場合は、当該リース契約の処理に関して問題が生じる可能性があります。

トラックをリースしている場合は、トラックを保管し、リース会社に返還しなければなりません。

事業用車両が運送会社の所有物であったとしても、車両の中に搭載されている物品がリース物品である可能性があります。

車両だけではなく、搭載物品についてもリースを受けているものがないか、チェックしておく必要があります。

未処理の交通事故の有無を確認する

運送事業を行う場合、一定数の交通事故が発生することが一般的です。

しかし、破産手続きを進めていく際に、未解決の交通事故トラブルがある場合、破産管財人への引継ぎが必要となります。

この場合、どのような交通事故が未処理となって残っているのか、一覧表を作成して破産管財人へ報告することになります。

その際、以下のような情報をまとめておく必要があります。

- 事故の発生日時

- 事故の発生場所

- 運転手

- 事故の相手方

- 現在の進捗状況

- 発生する賠償請求権や債務の内容

- 任意保険の加入の有無、担当者

各種契約関係の確認

運送会社は、車両の駐車場や待機場を確保するために、土地の賃貸借契約を締結しているケースが多いでしょう。

倉庫、事務所などを賃借している場合は、中にある物を運び出し、現状に回復して返還しなければなりません。

ただし、会社が保有している車両がある場合には、車両の売却・処分が完了するまでは賃貸借契約を解除することは難しいでしょう。

したがって、不動産賃貸借契約の終了時期については、事業用車両の処分状況に応じて適切なタイミングを検討する必要があります。

運輸局長に運送事業の廃止届を提出する

会社が運送事業を休止・廃止する場合には、運輸局長に事業の休止・廃止の届出書を提出する必要があります。

事業を休止又は廃止した日から30日以内に、事業の休止・廃止の届出書を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出することになります。

運送会社が破産・倒産を弁護士に相談する3つのメリット

複数の倒産手続きの中から適切なものを選択してもらえる

運送会社が破産すると、事業をいったんすべて清算したうえで、ゼロから再スタートをする必要があります。

事業経営が苦しくなったとしても、できれば会社を存続させながら事業を再建したいと考えている経営者の方も多いと思います。

法人破産は、会社にとっていわば最後の手段です。

弁護士に相談することで、任意整理や民事再生手続きにより、会社を存続させながら、事業の再生を図ることができないかを判断してもらうことができます。

複雑かつ専門的な破産手続きを一任できる

法人破産の手続は破産法において詳細に規定されており、その内容は非常に複雑かつ専門的です。

特に債権者が多い場合などには、債権者対応で紛糾することは必至であり、弁護士による専門的な対応が必要となります。

また、破産管財人や裁判所との調整についても、弁護士が行うことでよりスムーズに手続きをすすめることができます。

受任通知により借金の取り立てを止めることができる

弁護士に法人破産を含む債務整理を依頼した場合、弁護士から債権者に対して受任通知を発送します。

受任通知には、弁護士が債務整理を受任したこと、および、今後の借金に関する連絡はすべて弁護士を通じて行うべきことが記載されます。

受任通知が発送されると、債権者から会社や経営者に対する直接の取立ては基本的にはストップします。

日々の厳しい取立てが止まれば、経営者の方の精神的なストレスも大きく軽減されるでしょう。

運送会社の破産・倒産についてのQ&A

![]()

破産しても営業は継続できますか?

法人破産をした経営者が、破産した会社の事業を続けたいと希望する場合には、破産会社とは別の法人を立ち上げるか、個人事業として行うことになります。

しかしながら、事業がうまくいかずに会社を破産することになっている以上、別の法人立ち上げや個人事業の原則は原則難しいでしょう。

連帯保証をしていた場合には、経営者個人も自己破産をしなければならないケースも多く、その場合には新たな借入れを受けることもできません。

会社が破産すると、会社財産は全て売却、処分されてしまいます。

そのため、事業を継続するために工具、原材料、在庫品、賃借物件などの現会社の財産が必要な場合には対策を講じる必要がでてきます。

まとめ

以上のように、運送会社の破産手続きについては、ドライバーとの契約関係の処理や、事業用車両の確保・処分など、いくつかの注意すべきポイントがあります。

駐車場や倉庫を借りている場合には、不動産賃貸借を解約するタイミングについても慎重な検討が必要となります。

中には専門家のサポートを受けなければ、対応が難しいものもあり、会社の経営者のみで手続きを進めていくことは到底困難です。

そのため、運送会社の破産手続きを検討されている場合には、法人破産や事業経営に詳しい弁護士事務所に相談することがおすすめです。

当事務所では、破産再生チームを設け、企業・個人の倒産問題・債務整理に精通した弁護士がチームを組み、皆様を強力にサポートする体制を整えています。

経営難により事業の継続に悩んでいる経営者の方は、是非当事務所にご相談ください。