共同親権とは?いつから?メリットとデメリットを解説

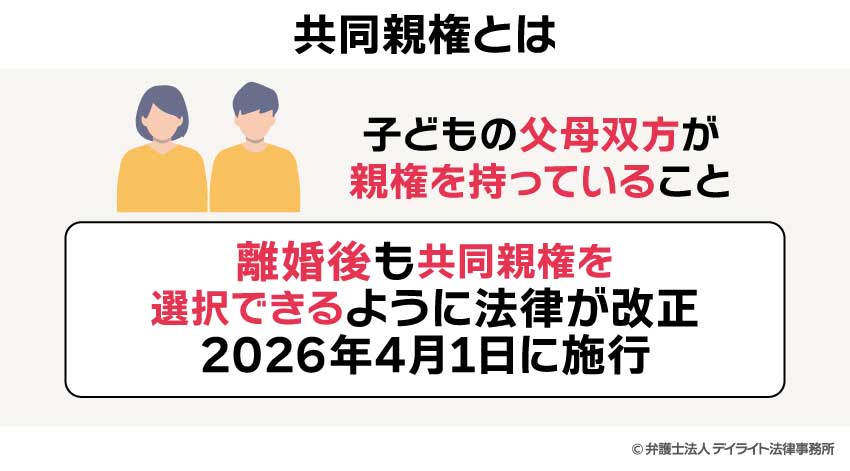

共同親権とは、子どもの父母双方が親権を持っていることをいいます。

これまで日本の制度では、子どもの父母が結婚している間は共同親権ですが、父母が離婚した後は必ず単独親権(父母の一方のみが親権を持つこと)となり、共同親権とすることはできませんでした。

しかし、2024年5月に離婚後も共同親権を選択できるように法律が改正されました(施行日は2026年4月1日です。)。

離婚後も共同親権とすることにより、離婚後に子どもと離れて暮らす親(通常は父親)も子育てにある程度は積極的に関わるようになると考えられています。

一方、離婚後も虐待やDVから逃げられなくなってしまったり、父母間の連携・協力がうまくいかずに子どもの生活に支障が及んだりする恐れもあるなど、共同親権の導入には多くの問題点もあると指摘されているところです。

共同親権は、子供やその父母にとって大きな影響を及ぼすと考えられます。

そこで、離婚問題に注力する弁護士が共同親権の具体的な内容、施行時期、メリット・デメリットなどについて、わかりやすく解説していきます。

※更新日現在の最新情報を前提として執筆しています。

共同親権は新しい制度であり、これに関する判例がなく、文献情報もほとんどありません。

そのため、執筆者の個人的な見解が含まれていることをご容赦ください。

目次

- 1 共同親権とは?わかりやすく解説

- 2 共同親権の具体的な内容とは?

- 3 共同親権と単独親権の違い

- 4 離婚後の共同親権が導入される理由

- 5 共同親権は日本にはいつから導入?法改正の最新状況

- 6 共同親権はやばい?日本国民の意見は?

- 7 共同親権のメリット

- 8 共同親権のデメリット

- 9 既に離婚している場合、共同親権に変更できる?

- 10 共同親権のもとでの「養育費」はどう変わる?

- 11 共同親権のもとでの「面会交流」はどう変わる?

- 12 再婚や養子縁組に共同親権はどう影響する?

- 13 意見が対立した場合の裁判所の判断は?

- 14 共同親権を取るための4つのポイント

- 15 共同親権を取れないときの対処法

- 16 共同親権についてのQ&A

- 17 まとめ

共同親権とは?わかりやすく解説

「共同親権」とは、子どもの父母双方が親権を持っていることをいいます。

子どもの父母双方が親権を持ち、父母が共同して親権を行使するものとされている制度を共同親権制度(又は共同親権制)といいます。

日本では、これまでは子どもの父母が結婚している間は原則として共同親権制、離婚した場合は単独親権制がとられていました。

単独親権とは、子どもの父母のいずれか一方のみが親権を持っていることをいいます。

単独親権(単独親権制)は、共同親権(共同親権制)と対になる概念です。

法改正により、離婚後は単独親権か共同親権かを父母の協議によって選択できるようになりました(改正民法819条1項)。

協議が難しい場合は、裁判所が単独親権か共同親権かを決定します(改正民法819条2項)。

| 改正前 | |||

|---|---|---|---|

| 共同親権 | 単独親権 | 備考 | |

| 離婚後の親権の選択 | 選択できない | 単独親権のみ選択可能 | 結婚している期間は共同親権。離婚後は単独親権。 |

| 改正後 | |||

|---|---|---|---|

| 共同親権 | 単独親権 | 備考 | |

| 離婚後の親権の選択 | 選択可能 | 選択可能 | 父母の協議で決定。不成立なら裁判所が決定。 |

共同親権を正しく理解するために、まず、親権についての意味を解説いたします。

親権とは

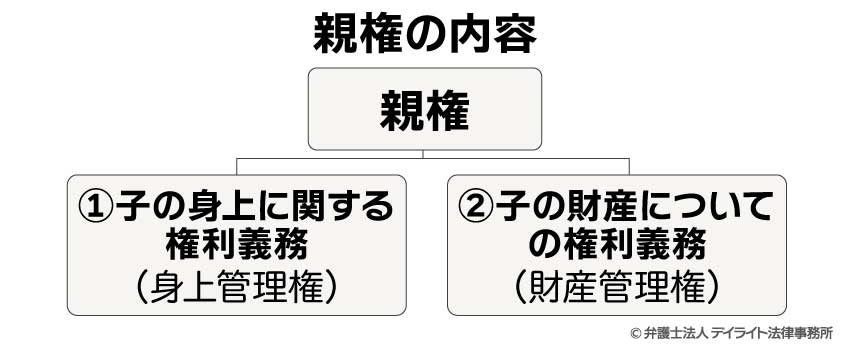

親権とは、簡単に言うと、子どもと生活をして子どもの世話をしたり、子どもの財産の管理をしたりするために、その父母に認められる権利や義務のことをいいます。

親権の内容は、

- ① 子の身上に関する権利義務(身上監護権)

- ② 子の財産に関する権利義務(財産管理権)

の2つに大きく分けられます。

①身上監護権

①身上監護権は、簡単に言うと、子どもの身の回りの世話をして子どもを育てるための権利義務のことです。

身上監護権は、「監護権」とも呼ばれます。

具体的な中身としては、次のようなものがあります。

| 監護教育権 | 子どもの監護(身体的な育成を図ること)と教育(精神的な発達を図ること)をする権利義務(民法820条) |

|---|---|

| 居所指定権 | 子どもの住む場所を決める権利義務(民法822条) |

| 職業許可権 | 子どもの職業を許可、取消、制限する権利義務(民法823条) |

②財産管理権

②財産管理権は、子どもの財産の管理や、子どもを代理して契約などの法律行為を行う権利義務のことです(824条)。

参考:民法|電子政府の窓口

親権というと「子どもと暮らす権利」とイメージされることも多いですが、これは身上監護権の一部であって、これが親権の全てというわけではありません。

重要なのは、親権とは子供と一緒に住む権利のほか、様々な権利があるということです。

そのため、共同親権が認められて、具体的にどのような権利が認められるのかを理解する必要があります。

共同親権の具体的な内容とは?

では、離婚後に共同親権を選択した場合、具体的にどのような内容となるのでしょうか。

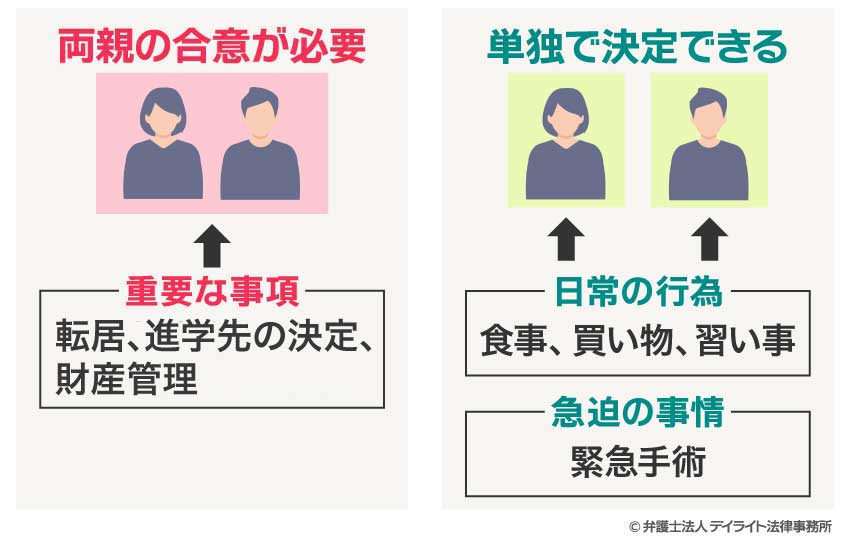

共同親権を選択した場合であっても、「監護及び教育に関する日常の行為」(例えば、食事や習い事)や「緊急の事情」(例えば手術など)については、単独で親権を行使できます(改正民法824条の2)。

したがって、共同親権を選んだ場合、子どもと離れて暮らす親権者(通常は父親が多い。)は、子供の転居、進学先の決定、財産管理などの日常行為ではない重要な事項については、積極的に意見を述べるなどして関与することができそうです。

| 項目 | 具体例 | 親の関与 |

|---|---|---|

| 重要な事項 |

|

両親の合意が必要 |

| 日常の行為 |

|

単独で決定できる |

| 急迫の事情 |

|

単独で決定できる |

共同親権の開始というニュースをご覧になった方の中には

父親が

- 子供と一緒に生活できるのはではないか

- 子供の教育方針を決定できるのではないか

- 子供の住む場所を指定できるのではないか

などと思われている方が多いのではないでしょうか。

しかし、果たして本当にそうなるでしょうか。

上で解説したように、日常の行為については単独で親権を行使できます。

また、共同親権の改正とともに、監護親(子供と生活している親で、通常は母親が多い。)の権利も明記されました。

これによれば、監護親は単独で子供の監護、教育、居所の指定や変更等ができるとされています(改正民法824条の3)。

このような法律の規定からすれば、結局、別居親が子供の生活に関わるケースはとても限定されているように感じます。

すなわち、父親の子供への関与について、実際にはこれまでと大きな変更はないようにも思えます。

ただ、改正民法は、これまで条文にはなかった言葉として、「子の監護の分掌」を加えています(改正民法766条1項)。

子供の監護権については、父母の協議がまとまらない場合、家庭裁判所が判断します。

これまで、家庭裁判所は過去の監護実績が勝っている側(多くの場合は母親)を監護者として指定する傾向がありました。

今後、家庭裁判所が子の監護の分掌を欧米並みに積極的に認めるようになれば※、父親が子供と一緒に生活できる日数が増え、積極的な関与が実現するかと思われます。

※例えば子供が毎週交代で父母それぞれの自宅で生活するなどです。

しかし、共同親権導入についての問題点(後記)や批判を踏まえると、母親が強く反対している状況において、裁判所が監護の分掌を認めるケースは多くないと予想します。

共同親権と単独親権の違い

下表は、共同親権と単独親権の違いをまとめたものです。

| 項目 | 共同親権 | 単独親権 |

|---|---|---|

| 親権者 | 父母双方 | 父母いずれか一方 |

| 決め方 | 協議で選択、不成立なら裁判所が決定 | 同じ |

| 重要事項の決定

(転居・進学・重大医療・財産管理など) |

原則「両親の合意」が必要 | 親権者が単独で決定 |

| 日常の行為

(食事・衣服・習い事など) |

各親が単独で決定可能 | 親権者が単独で決定 |

| 急迫の事情

(緊急手術・DV避難など) |

単独で決定可能 | 親権者が単独で決定 |

| 監護親の権限 | 監護・教育・居所指定を担う旨が明記 | 親権者=監護者となる運用が多い |

| 面会交流 | 実施が促進されやすい | 拒否・制限されやすいケースもある |

| 養育費 | 支払いが促進されやすい | 不払いリスクが問題化しやすい |

| 紛争時の解決手段 | 家裁が特定事項の単独行使を許可/審判 | 親権者が広く裁量 |

| 再婚・養子縁組 | 反対があれば家裁の許可必要 | 親権者が進めやすい |

| 既に離婚済みの場合の移行 | 共同親権に移行できる可能性あり | ― |

| 施行タイミング | 2026年4月1日までに施行予定 | 現行制度(単独が原則) |

離婚後の共同親権が導入される理由

改正前の単独親権制は、離婚をして別々に暮らす父母が共同で親権を行使するのは難しいという考え方に基づくものであり、民法制定以来ずっと維持されてきた制度です。

しかし、家族の形態が変化してきたこと、離婚後に子どもと会えなくなる親がいる実情があることなどを背景に、見直すべきだとの意見も出てくるようになりました。

そうした中で、2011年の民法改正の際、親権制度について、今後の状況を踏まえて離婚後の共同親権・共同監護の可能性を含め、その在り方全般について検討するとの決議がされました。

その後、国による海外の親権制度等の調査結果や、海外からの勧告等も踏まえ、「離婚後も父母双方が子の養育責任を持つことが子どもの利益につながる」との考え方のもと、離婚後の共同親権の法制化について議論が進められてきました。

そして、2021年から法改正に向けた本格的な議論が始まりました。

議論においては、共同親権の導入に反対の声も多く、多くの問題点も指摘されました。

しかし、父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要との考えのもと、共同親権が導入されることとなりました。

共同親権は日本にはいつから導入?法改正の最新状況

| 日付 | 出来事 | 備考 |

|---|---|---|

| 2024年5月17日 | 改正民法成立 | 離婚後も共同親権を選択できるようになる内容を含む |

| 2024年5月24日 | 改正民法公布 | 官報にて公布、附則で「2年以内の施行」と規定 |

| 2026年4月1日まで | 施行 | 共同親権制度がスタート |

共同親権に関する改正法は、2024年5月17日に成立しました(5月24日公布)。

施行(法律の適用開始)は、公布後2年以内と発表されていました。

大幅な改正ですので、裁判所などの対応のために、準備期間が最大2年と長く取られていたのです。

2025年10月31日、政府は施行日を2026年4月1日にすると発表しました。

なお、改正法施行前に既に離婚が成立して単独親権となっている場合も、親権者変更の手続きにより共同親権に変更することができます(改正民法819条6項)。

諸外国の状況

法務省の調査によると、離婚後の親権について、調査対象の国(G20を含む24か国※)のうち、インドとトルコでは単独親権のみが認められているが、その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められているとのことです。

法務省の調査によると、離婚後の親権について、調査対象の国(G20を含む24か国※)のうち、インドとトルコでは単独親権のみが認められているが、その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められているとのことです。

もっとも、共同親権も認められるといっても、離婚の方法、親権行使の態様、親権を共同行使する事項の具体的内容等は国によって異なります。

各国における親権の概念は日本の親権の概念と必ずしも同じではなく、共同親権が認められる国でも、制度の中身を見れば現行の日本の単独親権制と大差ない場合もあります。

また、共同親権が認められている国でも、面会交流中に子どもが別居親に殺害される事件が起こるなど、問題が顕在化し、制度の見直しが繰り返されているところもあります。

したがって、共同親権が多数派だから日本もあわせるべきとは直ちには考えられるものではないと思いますが、諸外国の状況は、共同親権の導入を勧める方向に少なからず影響を与えています。

※アメリカ(ニューヨーク州、ワシントンDC)、カナダ(ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、インドネシア、タイ、中国、フィリピン、イタリア、イギリス(イングランド及びウェールズ)、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、フランス、ロシア、オーストラリア、サウジアラビア、南アフリカ

参考:父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の公表について|法務省

共同親権はやばい?日本国民の意見は?

共同親権の導入については反対の意見も多いです。

特に虐待やDVの被害者からの不安の声は大きく、団体から反対声明が出されたり、多くの署名が集められたりしています。

参考:「離婚後共同親権」から子どもを守る実行委員会による反対声明

もっとも、反対派でも、共同親権の導入自体に反対しているというわけではなく、虐待やDVの事案を共同親権の対象から除外する措置に関する具体的な議論が尽くされずに進められようとしていることなどに危機感を持っているという方も多いです。

また、離婚後も父母双方が子育てに関与することは良しとしつつ、それは現行の単独親権制でも可能であるため、共同親権制を導入する必要性はないといった意見も多いです。

一方、子の連れ去り・親子関係断絶の経験者や、親子関係断絶をなくすことを目指す団体からは賛成意見が出されています。

もっとも、賛成派からも、改正案では共同監護に関する定めがあいまいで、面会交流を保障する仕組みもないことなどから、共同親権が導入されても現在の単独親権と状況は変わらないのではないかといった懸念の声も上がっています。

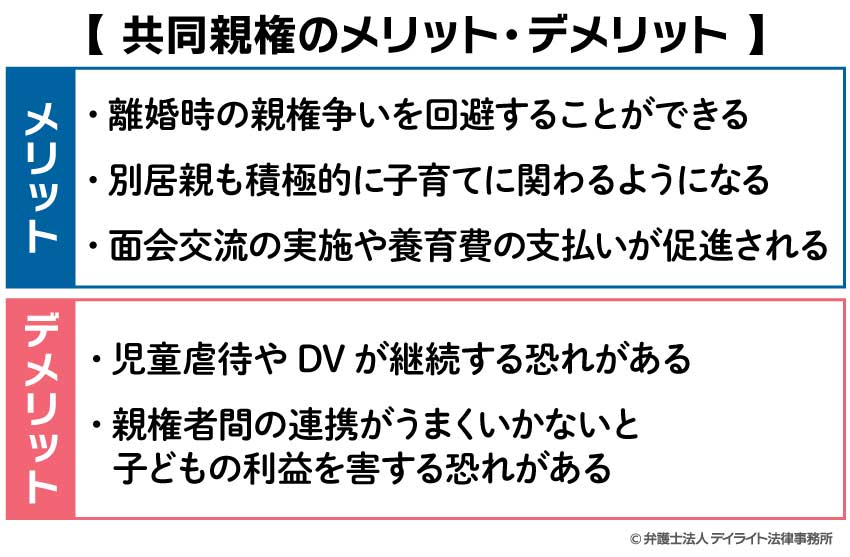

共同親権のメリット

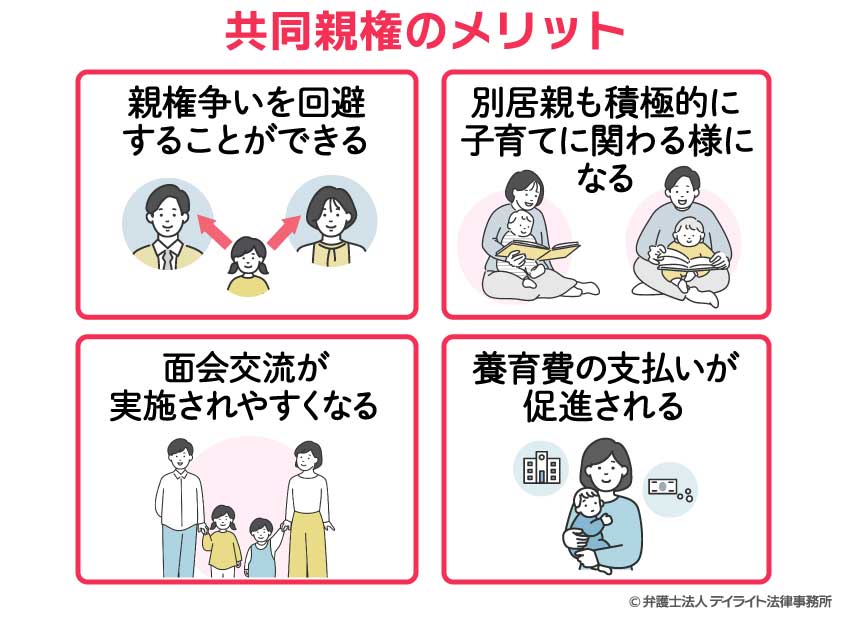

共同親権のメリットとしては、次のようなものが考えられます。

離婚時の親権争いを回避することができる

離婚後も共同親権を選択できるようになることによって、離婚時に親権を巡り父母間で争いになることを避けることができると考えられています。

現在の単独親権制のもとでは、離婚の際、父母の一方が必ず親権を失うことになります。

そのため、双方とも親権を失いたくない(自分が親権を得たい)と思って激しい争いに発展することも少なくありません。

親権が決まらないと離婚をすることはできませんから、離婚の合意ができている場合でも、親権に争いがあるために裁判手続きを行う必要が生じ、離婚成立までに年単位で時間を要するというケースもあります。

また、裁判所は、どちらが主として子どもの面倒をみているかという点を重視する傾向にあるため、監護実績を作ろうとして子どもを相手のもとから勝手に連れ去るという事態に発展するケースもあります。

このような父母間の親権を巡る争いは、子どもの生活や精神状態の不安定につながりかねない問題でもあります。

離婚後も共同親権を選択できるようになれば、少なくとも、単独親権しか選択肢がないことによって生じる親権争いは無くすことができます。

それによって、紛争の長期化や子どもの奪い合いなどによって子どもに影響が及ぶことも避けられ、子どもの利益につながると考えられています。

もっとも、離婚後も共同親権を選択できるようになったとしても、別の形で親権争いが生じる可能性は十分にあると考えられます。

例えば、一方又は双方が自分が単独で親権者となりたいと主張して争いになるケースや、単独親権とするか共同親権とするかで争いになるケースが想定されます。

また、双方とも共同親権とすることに納得している場合でも、どちらが子どもと一緒に暮らすかということで争いになるケースはあるでしょう。

なお、改正案では、既に離婚して単独親権となっている場合でも、親権者変更の手続きによって共同親権とすることも可能とされています。

そのため、離婚する夫婦のみでなく、離婚した元夫婦の間でも、共同親権に変更することを巡って争いが起こり得ます。

別居親も積極的に子育てに関わるようになる

離婚後も共同親権とすることで、離婚後に子どもと離れて暮らす親(別居親)も積極的に子育てに関わるようになることが期待されており、それが子どもの利益にもつながると考えられています。

現在の離婚後の単独親権制のもとでも、子の監護に関する事項は父母の協議によって定めるものとされており、親権者とならない方の親が監護に関わることが否定されているわけではありません。

しかし、単独親権制のもとでは、別居親(通常は親権者とならない方)は離婚後に子育てに関わりづらくなる傾向があるというのが実情です。

それが共同親権となった場合は、別居親も同居親と同じように責任を持つということが明確になるため、別居親も積極的に子育てに関わることができるようになると考えられています。

面会交流が実施されやすくなる

離婚後も共同親権とすることで、面会交流の実施が促進されると考えられています。

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと会うなどして交流をすることをいいます。

単独親権制のもとで、親権者にならなかった親が離婚後に子どもと会うことができず、親子の交流が途絶えるケースがあるということは、かねてから問題視されていました。

共同親権になれば、別居親にも子どもの親権があることが明確になるため、面会交流の実施が促進されると考えられています。

養育費の支払いが促進される

離婚後も共同親権とすることで、養育費の支払いが促進されると考えられています。

養育費とは、子どもの生活のために必要なお金のことであり、子どもと離れて暮らす親が子どもと一緒に暮らす親に支払うものです。

共同親権となれば、別居親の責任が明確になるため、養育費の重要性が認識されやすくなると思われます。

共同親権のデメリット

共同親権のデメリットとしては、次のようなものが考えられます。

離婚後も児童虐待やDVが継続する可能性

共同親権とした場合は、一方の親による子どもに対する虐待や、一方の親による他方の親に対するDVが離婚後も継続する可能性があります。

離婚後も共同親権となる場合は、子どもを虐待する親も親権を持ち続けることになるため、親権の行使として子どもの監護に関わる中で虐待が継続される恐れがあります。

また、父母間でDVがあるケースも、共同で親権を行使する中でDVの加害者と被害者の接触や情報共有を断つことはできませんから、DVが継続する恐れがあります。

改正法は、このように虐待やDVなどの恐れがあり、共同親権とするのが子どもの利益を害すると認められるケースでは、裁判所は父母の一方のみを親権者と定める(単独親権とする)との建付けとなっています。

しかし、これは虐待やDVの恐れがある事案を共同親権の対象から除外するための策としては不十分です。

加害者が他方の親に共同親権とすることに同意するよう強要し、強要された親が逆らえずに意に反して共同親権に同意し、裁判所の関与のないまま協議離婚をするというケースがあり得ます。

また、裁判所で判断してもらう場合でも、裁判所がどのように虐待やDVの恐れがあると認定するのかが問題となります。

虐待やDVの客観的な証拠がないような事案では、それらの恐れがあると認定してもらえず、単独親権とするべき事案として見てもらえないのではないか、ということが懸念されます。

虐待やDVは密室で行われるもので、外からは発見しにくいものですし、被害者が証拠を残すことも困難である場合が多いです。

仮に証拠がなければ単独親権とするべき事案として見てもらえないとすれば、多くの被害者が救済されることなく被害にさらされ続けることになり、命にかかわる事態になりかねません。

親権者間の連携がうまくいかないと子どもの利益を害する恐れがある

共同親権のメリットとして「離婚後も父母双方が子育てに関わることができる」ことが強調されることも多いですが、子育てへの関わり方によっては、むしろ子どもに負担をかける結果となる可能性があります。

改正法における共同親権のもとでは、父母がどのように子育てに関わるかは基本的に父母の協議によって決めることができるとされており、決まったパターンが指定されているわけではありません(※)。

子どもの日常的な身の回りの世話は一方のみが担当するというパターンもあれば、父母双方が同程度に子どもの日常の世話に関わるというパターンもあり得ます。

いずれにしても、面会交流ないし共同監護の方法等については、何が子どもにとってよいのかという観点から慎重に検討されなければなりません。

例えば、「ほとんど毎日面会交流できるようにしよう」とか、「週4日は母親が監護し、週3日は父親が監護するように分担しよう」という方法にすることも考えられるところかもしれません。

しかし、そのようなことを実現させようとして、子どもの都合(部活動や習い事など)を無視して面会交流を優先させたり、子どもに父母の自宅を行き来させる生活をさせたりすることで、かえって子どもに負担をかける結果となる場合もあるかもしれません。

また、父母の関係が良好でなければ、子どもが父母双方と関わる中で、子どもが板挟みとなり、子どもの生活や精神状態が不安定になる恐れもあると考えられます。

共同親権になっても父母が同時に子どもと生活を共にすることができないのは同じですし、共同親権になったからといって、父母が信頼関係を取り戻し協力関係が築きやすくなるということでもないと思われます。

そう考えると、共同親権となった場合に、頻繁な面会交流や父母が同程度に監護することを目指して子どもに負担をかける結果となるケースや、父母間で対立・混乱が生じ、それに子どもが巻き込まれてしまうというケースは増える可能性もあるとも考えられます。

※改正法では、父母の一方を子の監護をすべき者とする旨の定めをすることを必須とする旨の規律は設けないとしたうえで、父母が協議して決めるものとされる子の監護に関する事項の例示に「子の監護の分掌」が加えられています。

既に離婚している場合、共同親権に変更できる?

上で解説したとおり、既に離婚が成立して単独親権となっている場合でも、親権者変更の手続きにより共同親権に変更することができます(改正民法819条6項)。

この場合、家庭裁判所が「子の利益のため必要があると認めた」場合、共同親権に変更します(同)。

実際に、どの程度認められるかは未知数です。

しかし、これまでの家裁の傾向からすると、母親が強く反対しているケースでは、簡単に変更できないのではないかと予想します。

親権者変更(共同親権へ変更)調停での可否判断のポイント

親権者を単独親権から共同親権に変更する場合、父母の協議だけでは足りません。

すなわち、家庭裁判所での調停又は審判が必要となります。

法律には、家裁は、共同親権への変更について、次のことを考慮しなければならないと定めてあります(改正民法819条7項)。

- 子の利益となるか否か

- 父母と子との関係

- 父と母との関係

- その他一切の事情

筆者は上記のうち、最も重要な考慮要素は「子の利益となるか否か」だと考えます。

そして、子の利益に資する否かを判断するための副次的な要素として、父母と子との関係、父と母との関係、その他の諸事情も考慮されると考えます。

では、具体的にどのような事情があれば「子の利益となるか否か」を判断できるのでしょうか。

以下では具体例を紹介します。

共同親権への変更が認められやすい例

例えば、次のような事情があると、共同親権への変更にプラスに働くと思われます。

- 父母双方が共同親権を希望している

- 子ども自身が共同親権を強く希望している(子どもの年齢が高くなるほどプラス)

- 現在の親権者の監護状況に重大な問題がある

共同親権への変更が認められにくい例

反対に、次のような事情があると、共同親権への変更にマイナスに働くと思われます。

- 子どもへのDVが予想される

- 父母の一方から他方へのDVが予想される

- 父母の一方が他方と高葛藤※である

※DVほどではないが、相手と口も聞きたくない、関わりたくない、などの感情的な対立が激しく、調停での話し合いを経ても高葛藤が解消されないようなケース

参考:改正民法819条7項①②・父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議

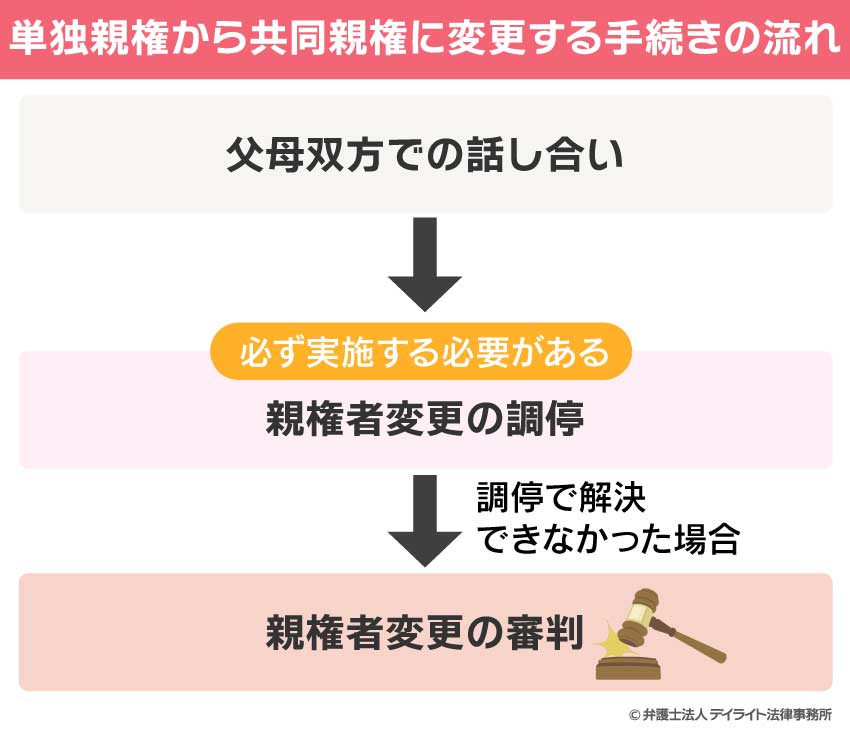

共同親権への変更手続きの流れと必要書類

単独親権から共同親権に変更する手続きの基本的な流れは以下のとおりです。

父母双方での話し合い

調停前の父母双方の話し合いは必須ではありません。

しかし、上で解説したように、共同親権への変更は、現在の親権者が前向きに検討してくれることがポイントとなります。

そのため、可能であれば、調停前に、現在の親権者に共同親権への変更を相談されることをおすすめします。

事前に話を通しておくことで、裁判所において、スムーズに変更できる可能性が高くなります。

話し合いが難しい場合、親権問題にくわしい弁護士に依頼し、代わりに相手と交渉してもらうことも可能です。

親権者変更の調停

親権者の変更は、必ず裁判所をとおす必要があります。

具体的には、「親権者変更の調停」を家庭裁判所に申し立てることとなります。

親権者変更の調停では、次の書類が必要となります。

- 調停申立書及びその写し1通

申立書の書式はこちら

- 標準的な申立添付書類

申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)

未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

事情説明書(親権者変更)

進行に関する照会回答書

事情説明書と照会回答書の書式はこちら

親権者変更の審判

調停で共同親権に変更できなかった場合、審判(しんぱん)という手続きに自動的に移行します。

審判というのは、話し合いと異なり、裁判所が双方の言い分を聞いて最終決定するという手続です。

親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるためのものですから、父母の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です。

これを調停前置(ちょうていぜんち)といいます。

※親権者変更については、家事事件手続法という法律により、調停前置の対象となります(244条・別表第2)。

なお、親権者が亡くなっていたり、行方不明である等、特殊な事情のあるときには調停を経ずに親権者変更の審判を申し立てることができます。

調停から審判に移行する場合は、特に申立書などの書類や追加の費用も必要ありません。

単独親権から共同親権への変更の申立てが増加する?

父親の中には、本来親権が欲しくても、母親有利の実情からやむを得ず親権を諦めたという方がとても多くいらっしゃいます。

このような状況を鑑みると、今後、共同親権への変更を希望する方が増加すると予想されます。

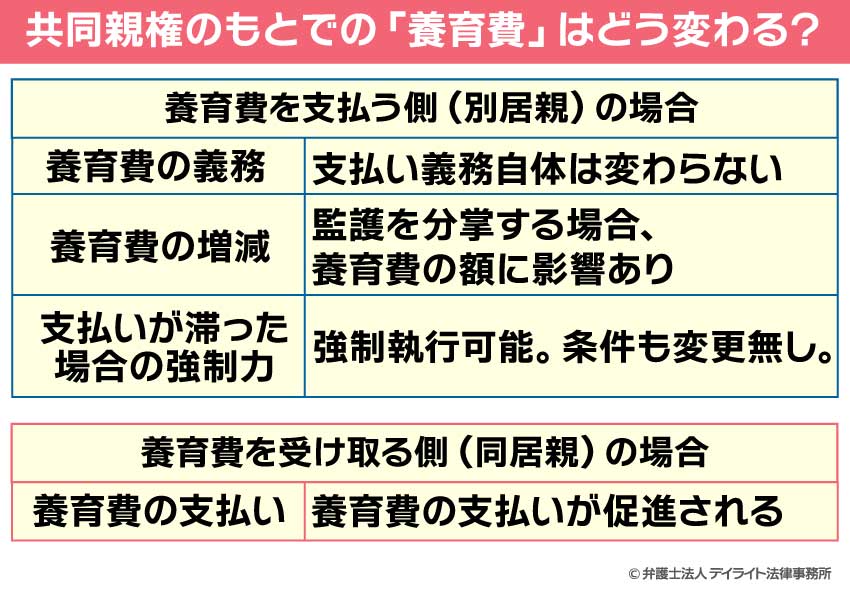

共同親権のもとでの「養育費」はどう変わる?

共同親権によって、養育費はどのようになるのでしょうか。

ここでは、支払う側(別居親)と受け取る側(同居親)に分けて解説します。

養育費を支払う側(別居親)の場合

共同親権で養育費の「義務」は変わる?

共同親権の場合でも、養育費の支払い義務自体は変わりません。

養育費は、父母双方の収入や子供の数・年齢をもとに適正額が決まります。

基本的には収入が多い方(多くの場合は父親側)が少ない方(多くの場合は母親側)に支払い義務を負うこととなります。

この支払い義務の有無自体は、共同親権制度でも変更されません。

養育費額は増える?減る?

ただし、監護を分掌する場合、養育費の額に影響を与えます。

例えば、母親が1週間のうち、月曜日から木曜日まで子供と一緒に生活し、父親が金曜日から日曜日まで生活する、という場合です。

このようなケースでは、父親も子供の生活費(食費・光熱費等)を負担していることから、合う程度、父親の養育費の支払額は減ると考えられます。

支払いが滞った場合の強制力

養育費の支払いが滞った場合、義務者に対して強制執行を行うことがあります。

この場合の条件などは、共同親権になったとしても、特に変更はありません。

なお、共同親権とは別に、法定養育費という制度も合わせて新設されました。

これにより、一定額(月額2万円の予定)については、公正証書・調停調書などの書類がなくても、強制執行できるようになります。

養育費を受け取る側(同居親)の場合

上で解説したように、共同親権と養育費は法的には直接の関係はありません。

しかし、養育費を受け取る側としては、共同親権にすることで、養育費の支払いが促進されると考えられます。

共同親権となれば、別居親の責任が明確になるため、養育費の重要性が認識されやすくなると思われます。

共同親権のもとでの「面会交流」はどう変わる?

共同親権を選択したとしても、法的には面会交流に直接の変更はありません。

ただし、監護の分掌を行う場合は、面会交流の必要性が減ると考えられます。

例えば、母親が1週間のうち、月曜日から木曜日まで子供と一緒に生活し、父親が金曜日から日曜日まで生活する、という場合です。

このような生活状況の場合、それぞれが普段子供と生活していることから、別に面会交流の取り決めをする必要がありません。

なお、面会交流については、共同親権とは別に今回の改正によって、第三者(祖父母など)との交流を認めるといった規定が追加されています。

再婚や養子縁組に共同親権はどう影響する?

共同親権はこれまで日本になかった新しい制度です。

実際の影響は未知数ですが、再婚や養子縁組への影響は以下のような点が予測されます。

再婚したとき子供を養子縁組できない?

離婚後、母親が再婚し、子供を再婚相手と養子縁組することがあります。

共同親権の場合、親権者として子供の養子縁組について反対するケースも予想されます。

このような場合、養子縁組できなくなるのでしょうか。

改正法では、「特定の事項にかかる親権の行使」について父母の間で協議できない場合、家庭裁判所が当該「特定の事項」(再婚相手との養子縁組)について単独親権とすることを許可できるとしています(改正民法824条の2・3項)。

このとき、単独親権とできるのは「子の利益のため必要がある」場合です。

したがって、これまでは家裁の許可が不要であった養子縁組ですが、改正法施行後、共同親権者の父親が反対している場合、家裁の許可が必要になると考えられます。

再婚の場合に父親の養育費はどうなる?

では、子供が再婚相手と養子縁組を行った場合、実の父親の養育費の支払い義務はどうなるのでしょうか。

これまでは、母親が単独親権で、父親が親権を持たなかった場合、子供が再婚相手と養子縁組すると、父親からの請求によって養育費を免除することが可能でした。

今回の改正によって、子供が養子縁組した場合、養親(再婚相手)とその配偶者(母親)が親権者となると規定されました(改正民法818条3項)。

すなわち、子供が再婚相手と養子縁組をした場合、第一次的な扶養義務を負うのは実の父親ではなく、養親と母親と考えられます。

そして、養親の収入でまかないきれない場合に実の父親に養育費を請求できることになるでしょう。

したがって、改正前と同じ運用になると思われますが、今後の家庭裁判所の運用が注目されます。

意見が対立した場合の裁判所の判断は?

例えば父親が共同親権を希望し、母親がこれに応じない場合、裁判所はどのように判断するのでしょうか。

裁判所が決める際は、裁判所は「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」ものとされています。

そして、次のいずれかに該当するときその他の共同親権とすることにより子の利益を害すると認められるときは、単独親権としなければならないとされています(改正民法819条7項)

- ① 父親又は母親が子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき

- ② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

したがって、以下のようなケースでは、母親の単独親権が認められる可能性があると考えられます。

- ケース1:父親が子どもを虐待しているケース

- ケース2:父親が母親に対してDVを行っているケース

- ケース3:母親の方が監護者としてふさわしく、かつ、父母が共同して親権を行うことが困難なケース

ケース3の具体例としては、母親の方が父親よりも監護実績があり、父親との共同親権に強く反対しているような場合が考えられます。

後述する現在の世論(共同親権制度の問題点)を踏まえると、このような例でも裁判所は母親の単独親権を認める可能性があると考えます。

条文上は「父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して」と規定されていますが、今後裁判所がこの文言をどのように解釈し、適用していくかが注目されます。

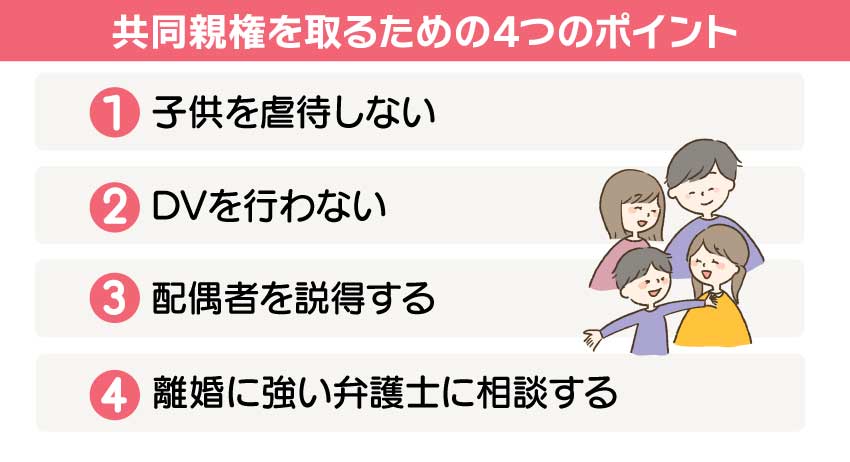

共同親権を取るための4つのポイント

以上の解説を踏まえて、共同親権を取得する4つのポイントをご紹介します。

①子供を虐待しない

子供を虐待すると「子の心身に害悪を及ぼす恐れがある」として、単独親権はもちろん、共同親権すら取得できないと考えられます。

虐待には①身体的虐待、②性的虐待、③ ネグレクト(保護の怠慢)及び④心理的虐待の4つの種類があります。

このうち、①身体的虐待、③ ネグレクト(保護の怠慢)及び④心理的虐待については、あまり軽微なものであれば、上記に該当しないと考えられます。

②DVを行わない

配偶者に対するDVも共同親権が制限される理由となります。

DVについても、身体的DV、精神的DV、経済的DV、性的DVがあり、一定程度重大な場合に問題になると考えられます。

しかし、DVに対して、被害者側は深刻に捉える傾向です。

そのため、自分はDVではないと思っていても、相手からはDVがあったと主張される可能性もあります。

また、DVは共同親権を取得できないほかにも、保護命令や慰謝料の問題に発展する可能性もあります。

そのため、DVは決して行わないよう気をつけるようにしましょう。

③配偶者を説得する

共同親権は配偶者が同意すれば、父母の協議で選択できます。

また、親権で争いとなる場合、離婚調停や離婚裁判で紛争が長期化してしまいます。

そのため、共同親権を希望する場合、できるだけ配偶者を説得するようにしましょう。

④離婚に強い弁護士に相談する

虐待やDVに該当するかどうかについては、専門的な判断が必要となります。

また、離婚に強い弁護士であれば配偶者の説得方法や説得に応じない場合の対応について、親身に助言してくれるでしょう。

そのため、共同親権について検討されている方は離婚問題に精通した弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

共同親権を取れないときの対処法

面会交流を充実させる

共同親権を取れないとき(相手が単独親権者となるとき)は、面会交流を充実させることによって、子どもとの交流の維持を検討するとよいでしょう。

面会交流は、子どもの健全な成長にとって重要なものであり、子どもの利益を害する事情がない限りは、基本的には実施すべきものと考えられています。

しかし、簡単に実施できるとは限らないので、離婚時にきちんと方法や頻度について相手と話し合い、取り決めをしておくことが大切です。

何の取り決めもなく離婚すると、その後に相手に面会交流の実施を申入れても、実施を拒否されたり、先延ばしにされたりして、なかなか子どもに会えないという事態になる可能性があります。

相手と面会交流に関して協議をする際には、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらったり、代理人として間に入ってもらうことをおすすめします。

面会交流の協議は、現在の単独親権制のもとでも難しいことが多いですが、改正法のもとで単独親権となった場合は、さらに難しくなると考えられます。

共同親権が導入されることによって「共同親権だから面会交流に応じなければならない」と認識されるようになる一方で、「単独親権だったら面会交流に応じなくてもよい」という誤解が生じる可能性があると考えられるからです。

また、改正法では、虐待等の恐れがある事案では単独親権となるという建付けになっているため、「単独親権の場合は面会交流を実施すべきでない」と誤解される可能性もあります。

たしかに、虐待等の恐れがある場合は面会交流を実施すべきではありません。

しかし、単独親権となるケースは、虐待等の恐れがあるケースに限られません。

共同親権にすることで子どもの利益を害する事情などはないけれども、夫婦で話し合った結果(強要などがないことが前提ですが)、敢えて単独親権が選択されるという場合もあります。

そのような場合、面会交流の実施が子どもの利益を害するということはありませんから、その点を踏まえて交渉していく必要があるでしょう。

親権に強い弁護士に相談する

共同親権の導入後に限られることではありませんが、親権にお困りの場合は、親権問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

単独親権制のもとでも同じことですが、親権を巡る問題を抱える方の置かれた環境は様々であり、何が最善の解決策なのかは事案により異なります。

共同親権が導入されることにより、さらに問題が複雑化・多様化する可能性もあるので、適切な解決のため、弁護士に相談し、状況に応じた具体的なアドバイスをもらうようにするとよいでしょう。

共同親権についてのQ&A

![]()

既に離婚して単独親権の場合は改正法の施行によって共同親権に変更となる?

しかし、共同親権へと変更を希望される場合、申立によって共同親権に変更できる可能性はあります。

この場合、こどもの利益のための必要性を踏まえて判断されることとなります。

![]()

婚姻届を出していない場合も共同親権にできますか?

なお、協議が調わないときは、家庭裁判所が判断します。

![]()

共同親権は何が問題?

![]()

共同親権になるとどうなるの?

![]() 共同親権になることで、共同で子どもの事柄の決定や財産の管理が必要になる、別居親も子育てに関わりやすくなる、面会交流の実施や養育費の支払いが促進されるなどの変化が考えられます。

共同親権になることで、共同で子どもの事柄の決定や財産の管理が必要になる、別居親も子育てに関わりやすくなる、面会交流の実施や養育費の支払いが促進されるなどの変化が考えられます。

別居親の子どもに対する関わり方がこれまでとは変わるというのが一番の変化だと思われます。

共同親権になると、父母双方が親権を持ち、基本的には共同でそれを行使することになりますから、子どもに関する事柄については共同で決めることになったり、子どもの財産を共同で管理したりしなければならなくなります。

また、父母双方が子どもの養育をする責任があるということが明確になるため、子どもと別居をする親(別居親)も子育てに積極的に関わりやすくなると考えられています。

そして、別居親が子育てに関わりやすくなることにより、面会交流の実施や養育費の支払いが促進されることも期待されています。

![]()

共同親権の施行まで離婚時期を延ばした方が良いでしょうか?

![]() この質問は、親権を取得したい父親の方から多く寄せられています。

この質問は、親権を取得したい父親の方から多く寄せられています。

様々な考え方があるかと思いますが、共通して重要なことは、共同親権の中身をよく知るということです。

上で解説したように、共同親権施行後であっても、監護親は単独で子供の監護、教育、居所の指定や変更等ができるとされています(改正民法824条の3)。

このような法律の規定からすれば、結局、別居親が子供の生活に関わるケースはとても限定されているように感じます。

次に、共同親権にメリットがあると感じた場合に、実際に共同親権を取得できる見込みについても、見極めが必要です。

母親が単独親権を主張した場合に、共同親権を取得できる見込みがなければ、離婚の時期を延ばす意味がないからです。

いずれにしても、専門的な判断が必要となるため共同親権にくわしい弁護士にご相談されるとよいでしょう。

まとめ

以上、共同親権について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚後に共同親権となることにより、離婚時の親権争いを防止できる、別居親も積極的に子育てに関わるようになる、面会交流の実施や養育費の支払いが促進されることなどが期待されています。

もちろん、このようなメリットを得て、子どもの健全な成長にプラスに働くようになるケースはあると思います。

一方、虐待やDVが継続する可能性があることや、父母間の連携等がうまくいかないとむしろ子どもの利益を害する結果となる可能性があることなどが懸念されており、現時点ではこの懸念を払しょくできる措置に関する具体的な議論はされていません。

離婚をする夫婦やその子どもを取り巻く状況は様々ですから、共同親権とすることでかえってマイナスとなるケースもあるということを十分に留意しなければならないと思います。

親権の問題に直面している方は、どのように親権を考えればよいのか悩まれることもあると思います。

親権問題にお困りの場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、親権問題を強力にサポートしています。

LINEなどによるオンライン相談にも対応しており全国対応が可能です。

お気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?