面会交流の母親同伴は必要?弁護士が解説

面会交流の母親同伴は状況によっては必要となります。

面会交流は、基本的には子供と父親のみで行われます。

しかし、子供が幼くて母親から離れることができない場合や、父親と子供だけになることに対し、母親や子供自身が不安を抱いているような場合は、母親の同伴が必要になります。

とはいえ、母親としては同伴が負担に感じる場合もありますし、父親としては同伴なしで実施したいと思う場合もあるでしょう。

そこで、ここでは、面会交流の母親同伴が必要なケースや、同伴なしで実施するための対処法などについて解説していきます。

なお、この記事での「同伴」とは、子供を監護している親(監護親)が面会交流の際に子供に付き添うことを指します。

また、監護親が母親であるケースが多いという実情に鑑みて、わかりやすさのため、監護親を母親、非監護親を父親と表記して解説します。

面会交流とは

面会交流とは、非監護親(子どもと離れて暮らしている親)が子どもと会うなどして交流をすることをいいます。

面会交流は、父母の一方のみが子どもを監護(一緒に暮らして世話をすること)をしている場合に実施されます。

そのため、父母が離婚した場合のみならず、離婚前に別居をしている場合にも問題となります。

面会交流の母親同伴は義務?

面会交流に母親が同伴する場合がありますが、母親の同伴は一般的な義務というわけではありません。

面会交流は、基本的には父親と子供のみで実施するものであり、母親は必要な場合にのみ同伴します。

同伴が必要な場合とは、例えば、子供が幼くて母親から離れることができない場合や、父親と子供だけになることに対し、母親又は子供自身が不安を抱いているような場合です。

このような場合は、安全に、安心して、円滑に面会交流を実施するために母親の同伴が必要になります。

もっとも、母親の同伴が必要な場合でも、母親が父親と顔を合わせることが難しいなどの理由があって同伴できない場合には、同伴を強制されることは基本的にはありません。

ただし、母親同伴の上で面会交流を実施することにつき、父母間でいったん合意が成立した場合や、裁判所から命令が出た場合は、その後に母親が同伴したくないことを理由に面会交流の実施を拒否することは原則できなくなります。

面会交流で母親が同伴するケース

次のようなケースでは、母親が同伴することが多いです。

子供が乳幼児のケース

子供が乳幼児のケースでは、多くの場合は同伴が必要となります。

子供が1歳くらいまでは、母親と離れることに強い不安を感じることが多いです。

また、面会交流の時間によっては、面会交流の最中に授乳やおむつ替えなどの世話が必要になることがあります。

そのため、母親の同伴はほとんどのケースで必須となります。

子供が2、3歳の場合は、同居時に父親が子供の面倒をよくみていたケースや、別居後に何度か面会交流を実施しており子供も面会交流に慣れているケースでは、母親の同伴なしでも実施できることがあります。

しかし、そのような事情がない場合は、母親の同伴が必要になることが多いです。

子供が4歳以上になれば、多くの場合は母親の同伴なしでも実施できるようになります。

もっとも、面会交流が長期間行われていなかったようなケースでは、子供はいきなり父親と二人きりにされると、不安になったり、緊張したりすることもあります。

そのため、最初のうちは母親が同伴し、子供の様子を見ながら徐々に同伴をなくしていくという場合もあります。

子供が小学校に就学する年齢になれば、母親の同伴なしで面会交流を実施できるようになることが多いです。

子供が独りでは面会交流を嫌がるケース

子供が乳幼児でない場合でも、子供が父親と二人きりになることを嫌がるケースでは、母親の同伴が必要になるでしょう。

例えば、父親との交流が長期間途絶えてしまっていたようなケースでは、小学生以上の子供でも、最初のうちは二人きりになるのが嫌だという場合もあります。

このような場合は、子供が面会交流に慣れるまでの間は、母親の同伴が必要になるでしょう。

また、面会交流の際の父親の言動に問題があるため、子供が二人きりになることを嫌がっているというケースでは、父親にルールを守ってもらうようにするために、母親が同伴する場合もあります。

例えば、父親が面会交流の際に子供に母親の悪口を言ったり、子供から母親との生活状況を詳しく聞き出そうとしているような場合は、このような言動をしないように見張るため、母親が同伴することがあります。

子供の連れ去りが心配なケース

面会交流を機に父親が子供を連れ去る(母親のもとに子供を返さない)恐れがあるケースでも、母親の同伴は必要になるでしょう。

連れ去りの恐れがあるケースとは、例えば、過去に実際に父親が子供を連れ去ったことがあるケースや、父親が子供を連れ去ることをほのめかしているようなケースです。

連れ去りの恐れが高いケースでは、そもそも面会交流を不実施とする場合もありますが、母親が同伴することで連れ去りの心配が取り除けるのであれば、母親同伴を条件に実施することもあります。

また、連れ去りの恐れが客観的には低いといえるケースでも、母親としては心配が大きいという場合もあります。

このような場合も、母親の不安を解消するために、母親が同伴することがあります。

母親が極度に心配性なケース

客観的には母親の同伴は必要ないという場合であっても、母親が極度に心配性なケースでは、母親が同伴することがあります。

もともと心配性な気質という場合もあれば、離婚を巡る対立や離婚に至る経緯などから、父親に対する不信感が非常に大きく、子供を父親と二人きりにすることに大きな不安を持っているという場合もあります。

いずれにしても、母親の不安を解消しなければ、面会交流を継続的に実施していくことは難しくなります。

面会交流のたびに母親が精神的に不安定になっていると、子供の心情にもマイナスの影響が及びますし、子供の監護に支障が出る可能性もあります。

したがって、母親の不安を解消するための一つの手段として、同伴が必要になる場合もあります。

面会交流で同伴を回避したいときの対処法

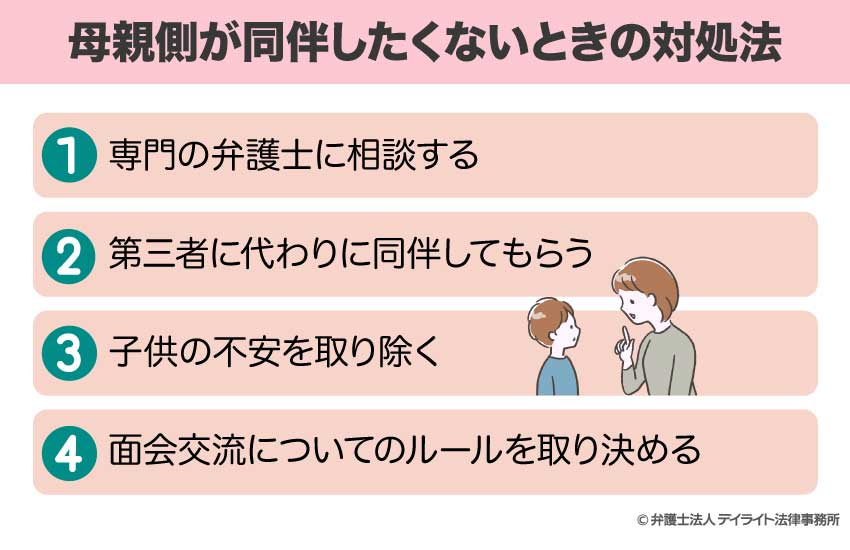

母親側が同伴したくないとき

専門の弁護士に相談する

先ほども述べたとおり、同伴は全てのケースで必要になるわけではありません。

同伴の必要性は、子供の年齢や父親との関係性、面会交流の内容等によって異なります。

そのため、まずは同伴の必要性について、面会交流に詳しい弁護士に相談されるとよいでしょう。

専門の弁護士であれば、同伴の必要性を検討した上で、同伴なしで実施できる方法や、同伴ありでも負担を軽減できるような実施方法についても検討し、具体的なアドバイスをくれるでしょう。

第三者に代わりに同伴してもらう

同伴が必要なケースであっても、離婚や別居の経緯によっては、父親と直接顔を合わせることが難しく、母親自身が同伴することができない場合もあります。

このような場合は、まずは第三者(子供の祖父母など)に母親の代わりに同伴してもらうことを検討することになるでしょう。

もっとも、その第三者と父親の関係性が悪い場合などは、面会交流の際にトラブルになり、かえって円滑な面会交流が妨げられる恐れもあります。

そのため、その第三者が代わりの同伴者としてふさわしいかどうかは、慎重に検討する必要があります。

適任者がいない場合は、第三者機関を利用することを検討することになるでしょう。

第三者機関とは、当事者のみで面会交流を実施することが難しい場合に、当事者の間に入って連絡調整や子どもの受け渡し、付き添いなどのサポートをしてくれる機関のことをいいます。

第三者機関の付き添いのサポートを利用すれば、スタッフが面会交流に立ち合い、見守ってくれるため、母親自身が同伴しなくても安心して面会交流を実施することができます。

もっとも、第三者機関を利用するには、父親の同意も得たうえで、父母がお互いに第三者機関と契約を結ぶ必要があります。

また、特に付き添いサポートを利用する場合は費用が高くなりがちであるため、利用時間(面会交流の実施時間)や費用分担について揉め事になる場合もあります。

そのため、第三者機関を利用するべきかどうかについても、慎重に検討する必要があります。

第三者に代わりに同伴をお願いすることが適切かどうかは、状況により異なりますので、お困りの場合は面会交流の問題に詳しい弁護士に相談されるとよいでしょう。

子供の不安を取り除く

子供が父親と二人きりになることに不安を抱いている場合は、子供の話をよく聞いて、不安を取り除くようにしてあげるとよいでしょう。

小学生以上になると、子供は両親の不和を理解できるようにもなるため、母親に不安の理由を素直に話せないということもあります。

そこで、学校にスクールカウンセラーが設置されている場合は、スクールカウンセラーに相談されてみるのもよいでしょう。

子供が面会交流中の父親の言動が嫌だと思っている場合は、父親と問題を共有し、父親に態度を改めてもらうことや、ルールを取り決めて遵守を約束してもらうことが必要になるでしょう。

一方、面会交流が長期間実施されていなかったために、父親の記憶があまりなかったり、二人きりになるのが気まずいという場合は、初回から同伴なしでの実施は難しいことが多いです。

このような場合は、はじめの数回は同伴が必要ですが、数回同伴付きで面会交流を行えば、子供の不安も取り除かれ、同伴なしでも行えるようになってくることがほとんどです。

面会交流についてのルールを取り決める

同伴を負担に感じる場合や、同伴なしでも安心して面会交流を実施できるようにしたいという場合は、面会交流についてのルールをきちんと取り決めるようにするとよいでしょう。

取り決めるべきルールは事案により異なりますが、母子ともに安心して面会交流に臨める内容にする必要があります。

例えば、同伴の際に父親から非難されたりしないか不安という場合は、相手を非難しない、面会交流に関係ないことは言わない、顔を合わせたら挨拶をするなど、基本的な事項も含めて明確にルールを定めておくとよいでしょう。

具体的にどのようなルールにすればよいかについては、面会交流に詳しい弁護士にご相談ください。

ルールの取り決めに関する交渉等についても、弁護士にお願いすることをおすすめします。

専門の弁護士であれば、母親の不安を解消しつつ、父親も受け入れやすいルールを検討してくれます。

また、弁護士が交渉することで、ルールを守ることの重要性を父親に認識してもらいやすくなるため、ルール違反やそれに起因するトラブルも起きにくくなるでしょう。

父親側が母親に同伴してほしくないとき

徐々に同伴時間を短くしていく

最初から同伴なしで面会交流を実施することにこだわりすぎると、母親との対立が激化したり、子供の精神的な不安定を招いたりして、面会交流の実施自体が難しくなってしまう可能性もあります。

面会交流は1回限りのものではなく、将来にわたって継続的に行われていくものです。

そのため、同伴に抵抗がある場合であっても、はじめのうちは同伴を許し、徐々に同伴時間を短くしていくようにするとよいでしょう。

面会交流を実施していくうちに、子供も面会交流に慣れ、母親も安心して送り出せるようになることも多いです。

そうすることで、最終的には同伴なしで実施することができるようになっていくでしょう。

母親の不安を取り除く

母親が父子二人きりでの面会交流に不安を抱いている場合は、母親の不安を取り除く必要があります。

母親が不安を抱いている理由に応じた対応が必要になるでしょう。

母親の不安が漠然としたものであるならば、面会交流のルールを明確に取り決め、遵守を約束することで、不安を和らげることができる場合もあります。

また、母親が面会交流中の子供の世話について不安を抱いている場合は、具体的にどのように対処するつもりか説明するとよいでしょう。

状況にもよりますが、自身の母親(子供の父方祖母)などに立会いをお願いし、面会交流中の子供の世話を補助してもらうための態勢をつくるというのも一つの方法です。

もっとも、母親が父方祖母と子供を会わせることに抵抗を示すケースもあるため、あくまでも状況に合わせた提案が必要です。

具体的な方策や、取り決めるべきルール等については、事案により異なりますので、詳しくは面会交流の問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

面会交流の同伴に関するQ&A

![]()

離婚後、面会交流に同伴できるのは誰?

基本的には母親が同伴します。

ただし、母親の同伴が難しい場合は、親戚等の第三者や第三者機関に同伴をお願いする場合もあります。

![]()

面会交流で母親が同伴するのは何歳まで?

4歳以上になると、はじめのうちは同伴が必要でも、徐々に同伴をなくしていけるようになるケースが多いです。

小学生以上になれば、同伴は不要になるケースがほとんどです。

まとめ

以上、面会交流の母親同伴が必要なケースや、同伴なしで実施するための対処法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

子供が幼くて母親から離れることができない場合や、父親と子供だけになることに対し、母親や子供自身が不安を抱いているような場合は、母親の同伴が必要になります。

もっとも、方法を工夫したり、ルールを取り決めたりすることで、同伴なしで実施できるようになる場合もあります。

同伴の必要性や同伴なしで実施するための対処法は、事案により異なりますから、お困りの場合は面会交流に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題を専門的に扱う弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、面会交流の問題にお困りの方を強力にサポートしています。

LINEなどによるオンライン相談にも対応しており、全国対応が可能です。

面会交流の問題にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?