離婚調停の不成立とは?その後必要な手続や注意点を解説

離婚調停の不成立とは、調停において、離婚についての合意が成立しなかったことをいいます。

離婚調停が不成立になった場合、離婚の問題が解決されないまま調停が終わってしまうことになります。

その後、問題を解決していくにはどうすればいいのか、不安を抱いている方もいらっしゃると思います。

そこで、ここでは離婚調停が不成立になる理由やその後の対策について解説していきます。

目次

離婚調停の不成立とは

離婚調停とは、離婚やその条件について裁判所で話し合いをし、合意による解決を目指す手続きです。

話し合いの結果合意ができた場合を「成立」、合意できなかった場合を「不成立」といいます。

離婚調停の不成立とは、当事者間に合意が成立しなかった場合のことをいいます。

わかりやすく言えば、「離婚調停をしたけれども離婚できなかった場合」です。

調停が不成立になった場合、調停の手続きは終了します。

離婚調停が不成立になる割合は?

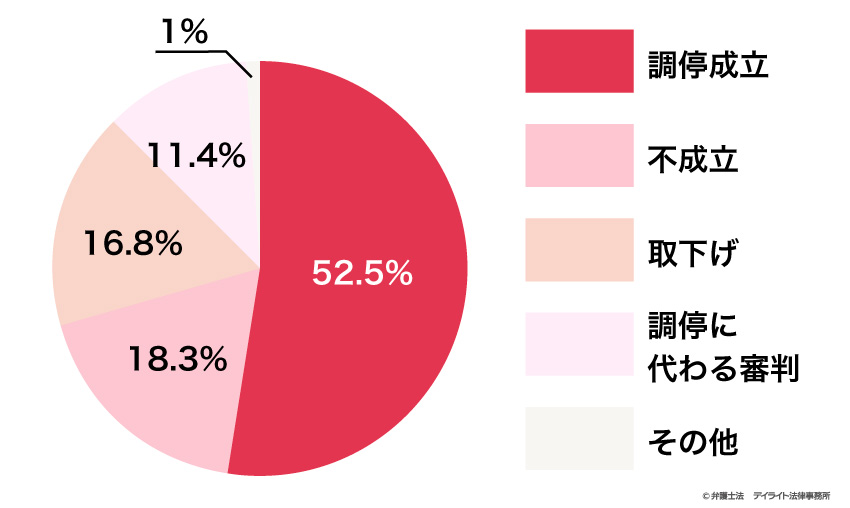

令和6年度の司法統計によると、家事調停事件(離婚調停以外の調停事件も含みます。)の既済事件のうち18.3%は不成立となって終了しています。

離婚調停「不成立」と「取下げ」の違い

離婚調停の不成立と取下げは別のもので、2つとも、調停の終了の理由の一つです。

離婚調停の「取下げ」は、調停を申し立てた人が自ら申立てを取りやめることです。

相手方の同意や裁判所の判断に関係なく、申し立てた人が自由にできる点が不成立と異なります。

一方で、離婚調停の「不成立」を決めるのは裁判所(調停委員会)です。

当事者は不成立を希望することはできますが、決定することはできません。

| 不成立 | 取下げ |

|---|---|

| 調停は終了する | |

|

|

離婚調停が不成立となる理由と今後の対応

なぜ不成立となるの?

調停が不成立になるのは、合意できる見込みがないときです。

その理由としては、以下のものが考えられます。

- 離婚すること自体について合意ができなかった場合

- 離婚すること自体は合意しているが離婚の条件について合意ができなかった場合

- 当事者の一方が調停に出席せず、話し合い自体ができなかった場

今後どうすればいい?

離婚すること自体について合意ができなかった場合

一方が離婚を希望しているが、他方が離婚を拒否している場合、離婚調停は不成立となります。

この場合、相手に離婚意思がないため、今後の対応としては、離婚訴訟の提起が考えられます。

離婚すること自体は合意しているが離婚の条件について合意ができなかった場合

例えば、離婚後の子どもの親権を誰にするか、親権者とならない親と子どもの面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与、慰謝料などについてどうするか、について合意ができなかった場合です。

この場合、今後の対応としては、調停不成立後に再度、相手と協議をする方法もあります。

しかし、相手が希望する条件と開きが大きく、協議にならない場合は離婚訴訟の提起を検討しましょう。

当事者の一方が調停に出席せず、話し合い自体ができなかった場合

相手が特に理由もなく調停を欠席するということは、話し合いの余地がないことを示しています。

そのため、この場合の今後の対応としては、離婚訴訟の提起を検討しましょう。

離婚調停を成立させる4つのポイント

ここでは、離婚調停を成立させるためのポイントについて紹介します。

①適切な条件を知る

離婚調停を成立させるために、まず、重要となることは、争点に関しての「適切な条件」を知ることです。

例えば、養育費の金額が争点になっている場合、裁判基準での金額がいくらになるかを把握することがポイントとなります。

養育費の適正額として、月額10万円が適切である場合、それ以外の金額に固執するのは、調停成立から遠ざかってしまうからです。

離婚問題では、養育費以外にも、離婚の可否、親権、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用などが争点となります。

したがって、これらについての適切な条件を離婚問題に強い弁護士に相談し、助言してもらうことを強くお勧めいたします。

②証拠資料を準備する

上記①の離婚の条件で争いがある場合、自分の主張の正当性の根拠として、証拠を示さなければなりません。

例えば、不倫慰謝料が争点となっているケースで、不倫をした方がその事実を否認している場合、慰謝料を請求する側が不倫の事実についての証拠を示さないと、調停委員会を説得することができません。

その結果、相手も不倫を認めずに慰謝料を請求できないということになります。

このような悔しい思いをしないようにするために早い段階から証拠を集めておくことがポイントとなります。

③裁判官の評議を活用する

当方が適切な条件を提示しているにも関わらず、相手が不合理な主張を繰り返している場合、裁判官との評議(ひょうぎ)を調停委員会にお願いすることで、膠着状態から抜け出せることもあります。

ワンポイント:評議の活用

評議とは、調停委員会の打ち合わせのことです。

上で解説したように裁判官が調停の場に顔を出すのはめずらしく、通常は他の調停委員が調整役となっています。

相手との話し合いが平行線となると、すぐに調停を打ち切ろうとする調停委員もいます。

しかし、そのような場合に「評議をしていただけないでしょうか?」とお願いすることで、裁判官がこちら側の主張を支持し、相手を説得してくれて、調停がまとまることもあります。

例えば、養育費の適正額として、月額10万円が適正な事案で、相手(義務者側)が月額8万円が適正であると主張し、説得に応じないような場合、裁判官との評議を行ってもらい、調停委員会としても「月額10万円が適正」との意見を示してもらうと、相手が諦めて応じてくれることもあります。

調停委員会は上述したように、基本的には双方の言い分を相手に伝えて仲介するだけですが、法的な争点について、裁判官を交えて意見を示してくれる場合もあります。

この評議をうまく活用することで、適正な条件での合意が可能となるケースも多くあります。

④譲歩することも検討する

離婚調停は、「話し合い」の手続きであって、自分が法的に正しいことを証明する手続きではありません。

たとえ自分の意見が法的に適正であっても、相手が応じてくれない場合、調停は不成立となって、離婚裁判を起こす必要が出てきます。

離婚裁判まで行うとなると、解決が遠のきますし、弁護士費用の増加という負担も懸念されます。

そこで、状況次第では、相手に譲歩してあげることも検討されると良いでしょう。

例えば、養育費の適正額として、月額10万円が適正な事案で、相手に一定程度譲歩し、月額9万円で合意する、などです。

その他に、金額面では譲歩しなくても、その条件で譲歩する場合もあります。

例えば、面会交流に関して、親権者側が非親権者の要望(宿泊付きの面会交流の希望など)を聞き入れてあげるなどが典型です。

離婚調停が不成立になるとその後どうなる?

離婚調停が不成立になると、離婚の問題が解決されないまま調停は終了します。

その後どうなるのかについて、詳しく解説します。

審判に移行するケース

「審判」とは、裁判官が一切の事情を考慮して結論を決める手続きです。

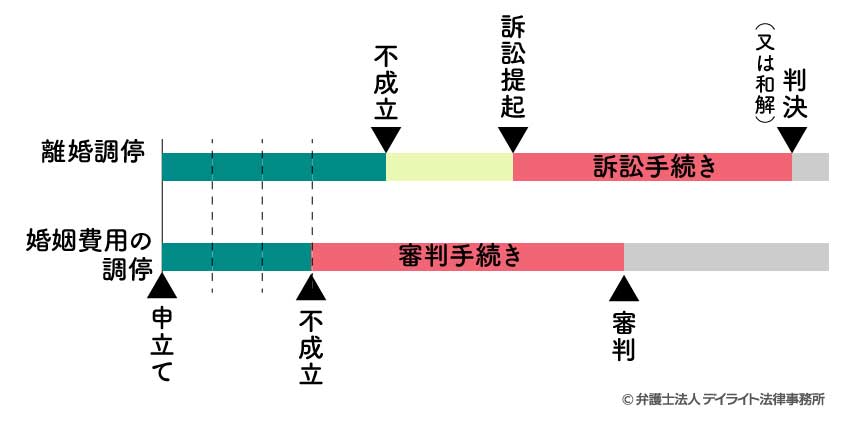

婚姻費用や面会交流の調停は、不成立になると自動的に審判に移行します。

他方、離婚調停の場合は、不成立になっても自動的に審判に移行することはありません。

離婚調停が不成立になった場合、離婚について決着をつけるためには、改めて離婚裁判(訴訟)を起こす必要があります。

離婚調停と一緒に婚姻費用や面会交流の調停を申し立てる場合も多く、この場合は一緒に(同時に)調停が開催されますが、あくまでもそれぞれ別の事件として扱われます。

そのため、たとえば離婚調停と婚姻費用の調停を一緒に申し立てており、いずれも合意ができず調停が不成立となった場合、いずれも調停手続きは終了しますが婚姻費用の調停だけが自動的に「審判」に移行することになります。

離婚調停で合意が成立しなかった場合、自動的に審判に移行することはありませんが、「調停に代わる審判」という制度が利用される場合があります。

「調停に代わる審判」とは、調停が成立しない場合において裁判官が必要と判断したときに、諸事情を考慮して解決案を審判(裁判官の判断)という形で提示するものです。

当事者が裁判官の提示した解決案に納得できない場合、異議を出すことができる点が通常の審判と異なります。

どちらかの当事者から異議が出た場合は、「調停に代わる審判」はなかったことになり、通常の裁判で解決されることになります。

どのような場合に利用されるかというと、当事者双方が離婚や親権については合意しているものの、その他の条件面(財産分与、養育費など)について微妙に意見が異なり合意できない場合などです。

このような場合、わざわざ時間とお金をかけて裁判を起こすのは非効率といえますし、裁判官の判断が示されれば当事者も納得して受け入れる可能性が高いと考えられるため、活用されることが多いです。

令和3年度の司法統計によれば、家事調停事件(離婚調停以外も含む)の既済事件のうち9.1%が調停に代わる審判により終了しています。

| 通常の審判 | 調停に代わる審判 |

|---|---|

|

|

離婚裁判となるケース

先に説明したように、離婚調停が不成立にとなり終了した場合、当事者が改めて裁判(訴訟)を起こして決着をつける必要があります。

そのため、通常は離婚を希望する側の当事者が裁判を改めて起こすことになります。

そして、裁判の中で裁判官に離婚の可否や離婚条件について判断をもらうことになります。

離婚調停の不成立証明書とは

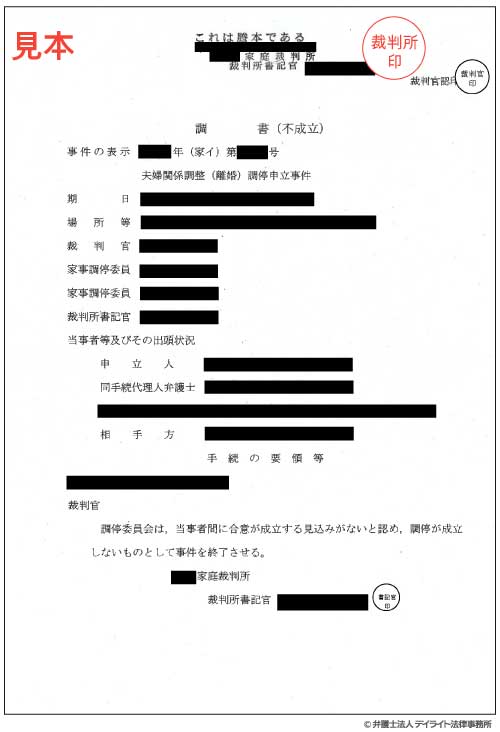

離婚調停が不成立で終了した場合、裁判で決着をつけることになりますが、離婚調停を経ずにいきなり裁判をすることは基本的にできません(このルールを専門用語では「調停前置主義」といいます。)。

そのため、離婚裁判を起こす際には、いったん調停を経ていることを証明する書類が必要になります(ただし、調停と裁判で担当裁判官が同一の場合は不要になる場合もあります)。

このいったん調停を経ていることを示す書類が不成立証明書であり、「不成立調書」(調停が終了するときに裁判所が作成する書類)や「事件終了証明書」(離婚調停が終わったことを証明する書類)がこれに当たります。

これらは、裁判所に交付申請することにより手に入れることができます。

なお、交付手数料として1枚あたり150円が必要です(交付申請書に収入印紙を貼って出します。)。

不成立調書の見本▼

そのままとなるケース

離婚調停が不成立となり終了した場合、通常はあまり時間を空けることなくいずれかの当事者が裁判を起こします。

しかし、離婚調停が不成立になり終了した後、裁判がされずに当面の間そのままの状態になる場合があります。

たとえば、離婚を希望する方が有責配偶者である場合などです。

有責配偶者とは、不倫などにより自ら夫婦としての関係(婚姻関係)を破綻させた側の配偶者のことをいいます。

そのような配偶者から離婚を求めることは信義に反するとして、別居期間が相当長くなっているなどの事情がない限り離婚を認めないというのが裁判所の考え方です。

そのため、有責配偶者から裁判を起こしても離婚が認められないと予想できる場合は、すぐに裁判が起こされず、当面は離婚調停が不成立で終わった状態のままとなることが多いです。

その後は、そのまま別居状態が継続するケース、ある程度時間が経った段階で改めて裁判となり離婚に至るケース、時間の経過により当時離婚を拒否していた側の気持ちが変わり協議離婚(裁判所を通さず離婚届を提出して離婚する方法)するケースなど、夫婦により様々です。

離婚調停が不成立となった場合の弁護士費用

弁護士費用は着手金と報酬金に大きく分けられます。

着手金は、依頼時、弁護士に動いてもらうために支払うお金で、結果に関係なく一定の金額である場合が多いです。

報酬金は、事件終了時に得られた結果に応じて支払われる成功報酬です。

ここでは、離婚調停を弁護士に依頼し、その調停が不成立となった場合の弁護士費用について、次の3点について解説いたします。

- ① 離婚調停の報酬金はどうなるのか

- ② 審判移行した場合、審判について引き続き依頼する場合の着手金はどうなるのか

- ③ 離婚裁判を起こす場合、裁判(訴訟)について引き続き依頼する場合の着手金はどうなるのか

なお、以前は弁護士の報酬に関して、弁護士会としての基準がありました(旧報酬規程)が、現在、弁護士報酬は自由化されており、各法律事務所で独自の料金体系を設定することができます。

そのため、料金体系は法律事務所により異なります。

具体的な事案において実際にどのような処理になるかについては、各法律事務所のホームページや法律相談でご確認ください。

① 離婚調停の報酬

離婚調停が不成立になった場合、離婚調停によって得られた結果はありませんので、基本的には調停について報酬金は発生しません。

ただし、離婚調停と一緒に申し立てていた婚姻費用や面会交流の調停の方で何らかの結果が得られた場合は、それについては成功報酬が発生することになります。

また、事務所によっては、「基本報酬」という形で結果に関係なく事件終了時に報酬が発生する設定になっていることもあります(成功報酬ではなく、着手金の後払い的なものと考えられます。)。

その場合、調停が不成立となっても基本報酬がかかることになりますが、引き続いて審判や離婚裁判を依頼する場合は不要になる(審判や離婚裁判の際の基本報酬に吸収される)ことがほとんどです。

具体例

具体例| 料金体系(報酬金について) | 調停不成立で終了した場合の報酬金 |

|---|---|

| 離婚が達成できたら40万円 | 0円 |

|

10万円(ただし、引き続いて審判・訴訟を依頼する場合は0円) |

② 審判移行に伴う追加費用は必要?

離婚調停と一緒に婚姻費用や面会交流の調停も申し立てていた場合、婚姻費用や面会交流の調停が審判に移行したとき、それに伴う追加費用(審判を依頼するための着手金)が必要になるかどうかは、事務所の料金体系によります。

調停と審判を同じ料金内で対応しているという事務所の場合、審判に移行した場合も追加費用はかかりません。

他方、審判に移行した場合は改めて着手金が必要になる事務所の場合は、追加費用がかかることになります。

具体例

具体例| 料金体系(着手金について) | 調停依頼時 | 審判移行時 |

|---|---|---|

| 調停・審判合わせて30万円 | 30万円 | 0円 |

|

20万円 | 10万円 |

③ 離婚裁判の場合の追加費用

離婚調停が不成立となり、その後に離婚裁判を起こす場合、通常は離婚裁判を依頼するにあたって改めて着手金が必要になります。

ただ、改めて離婚裁判の着手金全額が必要になるわけではなく、追加で必要となるのは調停の着手金と離婚裁判の着手金の差額のみである場合も多いです。

具体例

具体例| 料金体系(着手金について) | 調停の着手金 | 離婚裁判の着手金(追加費用) |

|---|---|---|

|

30万円 | 調停に引き続いて依頼する場合は20万円 |

離婚調停が不成立となった場合に弁護士に相談するメリット

ここでは、離婚調停が不成立となった場合に弁護士に相談するメリットをご紹介します。

今後の対応について助言してくれる

離婚調停が不成立になった場合に、次にどのような行動を起こすべきかは状況によって異なります。

離婚に強い弁護士に相談すれば、あなたがおかれた現状を的確に分析し、今度、どのように対応すべきかを助言してくれるはずです。

協議離婚の交渉を行ってくれる

離婚を希望する場合で、かつ、協議による解決の余地があれば、離婚訴訟前に、協議離婚を試してみることをお勧めします。

離婚問題に強い弁護士であれば、あなたに代わって相手と交渉をしてくれます。

これにより、離婚訴訟と比べてスピーディーに、かつ、適切な条件での離婚を実現できる可能性が高くなります。

離婚訴訟を任せることができる

離婚裁判を有利に進めるためには、適切に見通しを立てて、効果的に主張立証していくことが重要となります。

そのためには、離婚問題に強い弁護士に裁判手続きを依頼することが最も望ましいといえます。

離婚問題に精通した弁護士であれば、離婚に関する専門知識とノウハウを持っているため、裁判において、ベストな主張立証を行ってくれる可能性が高いといえます。

離婚調停が不成立になった場合のよくあるQA

ここでは離婚調停の不成立に関して、よくあるご質問をご紹介します。

![]()

離婚調停が不成立になった後に別居はできる?

なお、離婚調停中でも、離婚調停前でも別居はできます。

ただし、別居することによるメリットとデメリットがあります。

そのため、別居前に離婚に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。

![]()

離婚調停が不成立になった場合復縁できる?

相手が離婚調停を申し立てた場合、離婚の意志は強固と考えられます。

したがって、一般論としては復縁の可能性はそれほど高くないでしょう。

まとめ

以上、離婚調停が不成立になった後の手続きや弁護士費用について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

不成立になった後も、きちんと手続きを取れば解決に向かっていくことができます。

ただ、調停は話し合いの手続きであるのに対し、その次の審判や離婚裁判は厳格な決まりに従って主張や証拠を出していかなければならない難しい手続きとなります。

この先の手続きに少しでも不安を感じる方は、離婚問題を専門的に扱っている弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事が離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?