役員報酬(経営者・社長)の場合、養育費はどうなる?弁護士が解説

養育費とは

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費等が含まれます。

離婚すると、これまでの生活とは一変します。

養育費の権利者側(受け取る側)にとっては、子供の将来のための大切なお金となります。

また、義務者側(支払う側)にとっても長期的な負担となるため経済的に大きな影響を及ぼします。

したがって、軽視せずに法律上の適正額であるかどうかを確認することを強くおすすめいたします。

養育費の一般的な説明について、詳しくはこちらのページで解説しています。

当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

養育費算定シミュレーターはこちらからどうぞ。

経営者(社長)の養育費

会社経営者の場合、婚姻費用は、特に以下の点に注意が必要です。

年収が2000万円を超える場合

会社経営者の場合、年収が2000万円を超えることが多々あります。

このような場合、養育費の算定が非常に難しくなります。

すなわち、養育費の算定にあたっては、家庭裁判所は、通常、算定表を用います。

【 養育費の算定表はこちら ⇒ 算定表(PDFファイル) 】

参考:最高裁判所「養育費・婚姻費用算定表」

しかし、この算定表には年収の上限2000万円までしか記載されておらず、これを超える場合はどのようにするかが不明確なのです。

つまり、義務者(支払う側)の年収が3000万円、4000万円と上がっていけば、養育費は上限2000万円で算定すべき(打ち止め)という考え方と養育費も増加する(打ち止めなし)という考え方があります。

ここでは、具体的な事例をあげて、説明します。

会社経営者である夫の年収が3000万円、妻の年収が100万円、子どもが2人(10歳と8歳)、夫婦が別居して、妻が監護者として子どもたちを育てている場合を例にとって考えてみましょう。

具体例 夫婦が別居して、妻が監護者として子どもたちを育てている場合

夫:会社経営者(年収:3000万円)

妻:パート(年収:100万円)

子ども:2人(10歳、8歳)

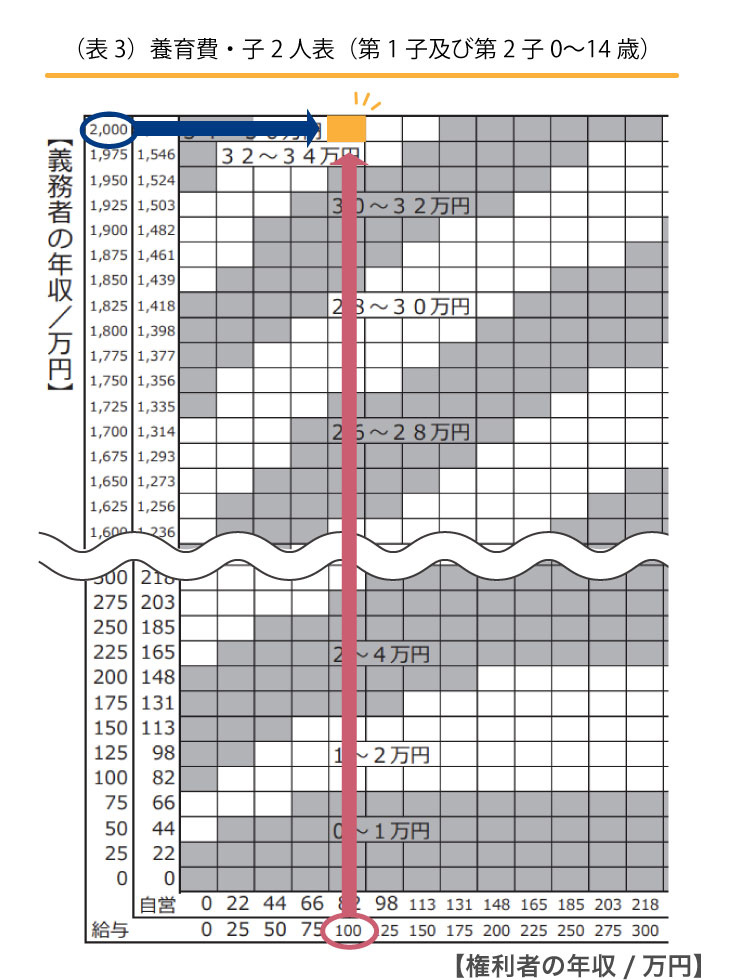

算定表は(表3)養育費・子2人(第1子及び第2子0〜14歳)を使用します。

表の「給与」の縦軸を見ると、義務者の年収の上限は、「2000」(万円)となっています。

妻の年収は100万円なので、「給与」の横軸の「100」(万円)を基準にします。

A:養育費は上限で算定(打ち止めあり)

この考え方を取ると、義務者の年収を2000万円とするので、縦軸の「2000」の欄を右横にのばした線と、横軸の「100」の欄を上に伸ばした線が交差するのは「32〜34万円」の枠内となります。

したがって、この見解によれば、養育費は月額32〜34万円が適正額となります。

B:養育費も増加する(打ち止めなし)

では、養育費も増加する(打ち止めなし)ではどうなるでしょうか。

この考え方を取ると、夫の年収が算定表の上限を超えているため、算出できません。

この場合、次のような計算式を使って算出します。(計算がやや複雑です。)

① 基礎収入を算出

① 基礎収入を算出給与所得者の場合:総収入 × 係数(0.38ないし0.54)

基礎収入とは、実際の収入から公租公課、職業費及び特別経費等を控除したものです。

算定方式は、簡易迅速に算定するため、統計等に基づいて生活費を指数化しています。

上記のように、係数が0.38ないし0.54と幅があるのは、生活費が、必ずしも所得額に比例するわけではないからです。

つまり、所得が上がるにつれて生活費も同じ割合で上昇するという性質のものではないので、高額所得者の基礎収入の割合は、そうでない者に比較して小さくなります。

ここでは夫の係数を0.38、妻の係数を0.50で算出することにします。

夫の基礎収入:3000万円 × 0.38 = 1140万円

妻の基礎収入:100万円 × 0.50 = 50万円

② 生活費指数を算出

② 生活費指数を算出次に、生活費の割合を定めます。

子の標準的な生活費の指数(以下「子の指数」という)は、親を100とした場合、年齢0歳から14歳までの子については62、年齢15歳から19歳までまでの子については85となると考えられています。

【親を100とした場合】

子どもの年齢:0~14歳→62

15~19歳→85

具体例の場合

夫の係数:100

妻の係数:100

子どもの係数:62

③ 子の生活費を算定する

③ 子の生活費を算定する子の生活費は次の計算式で算定します。

子の生活費 = 義務者の基礎収入 ×(62or 85子の指数)/(100義務者の指数 + 62or 85子の指数)

具体例の場合

1140万円 × (62 + 62)/(100 + 62 + 62)≒ 631万円

④ 義務者が負担すべき養育費の額

④ 義務者が負担すべき養育費の額上記で算出した基礎収入、子の生活費を用いて、以下のように計算します。

子の生活費 × 義務者の基礎収入 /(義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)

具体例の場合

(631万円 × 1140万円)/(1140万円 + 50万円)≒ 604万円

となり、これを12か月で除すと、1ヶ月あたりの養育費は、50万3000円となります(千円未満は切り捨て)。

以上から、Aの養育費は上限で算定(打ち止めあり)という考え方では、養育費は月額32〜34万円程度、Bの養育費も増加する(打ち止めなし)という考え方では月額50万3000円と、考え方の違いで大きく差が生じることがわかります。

以上から、Aの養育費は上限で算定(打ち止めあり)という考え方では、養育費は月額32〜34万円程度、Bの養育費も増加する(打ち止めなし)という考え方では月額50万3000円と、考え方の違いで大きく差が生じることがわかります。

夫からすると、当然、Aの考え方が有利であり、妻からするとBの考え方が有利となります。

この点については、いずれかの考え方が正しいというわけではなく、最高裁判所の判断も示されていません。

したがって、具体的な状況に照らして、判断する必要があります。

養育費の基礎収入の係数や生活費指数等についての詳しい解説はこちらのページをご覧ください。

他にも所得がある場合

様々な所得の可能性に注意する

会社経営者の場合、役員報酬だけではなく、他に所得がある場合が多く見られます。

例えば、次のような所得が考えられます。

- 不動産を賃貸している場合の賃料収入(不動産所得)

- 株式の配当(配当所得)

- 他の会社も経営している場合(他の会社からの給与所得)

- 不動産の売却益(譲渡所得)

- 公社債の利子、合同運用信託の収益分配(利子所得)

上記のような所得があった場合、養育費は、それらの合計額で算出されるべきです。

したがって、すべての所得を漏れなく調査する必要があります。

所得の調査方法

では、どのようにすれば所得を漏れなく調査できるでしょうか。

では、どのようにすれば所得を漏れなく調査できるでしょうか。

養育費を算定する場合、源泉徴収票が証明資料となることが多くあります。

確かに、一般のサラリーマンの場合は事足りることが多いのですが、会社経営者のケースでは情報として不十分です。

すなわち、源泉徴収票は、役員報酬を支払っている会社が発行するものなので、他の所得まで補足ができません。

最もおすすめなのは「確定申告書」の控えを開示してもらうという方法です。

適切に税務申告を行なっていることが前提とはなりますが、確定申告書には、所得の内訳が明記されています。

役場で取得できる所得証明書(課税証明書)を開示してもらうという方法も考えられますが、この場合、確定申告書ほど内訳が明らかにはなっていないので、確定申告書が望ましいと思われます。

もっとも、確定申告書を入手しても、素人の方は「見方がわからない」というケースが多いと思われます。

そこで、できれば専門家にチェックしてもらったほうがよいでしょう。

収入資料を取得できない場合

相手の確定申告書などの収入資料を取得できないというご相談も多くあります。

このような場合、弁護士に依頼すれば、その弁護士から相手に対して確定申告書の開示を求めることが可能です。

当事者同士では開示に応じてくれない場合でも、間に弁護士を挟むことで開示に応じてくれる可能性があります。

まとめ

以上、会社経営者の養育費について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

会社経営者の場合、養育費の算出が通常の算定表ではできないことがあるので注意が必要です。

この場合、複雑な計算式を用いて算出しなければならない可能性があります。

また、養育費の算定の前提として、すべての所得をもれなく調査しなければなりません。

所得の調査には確定申告書の開示が重要ですが、これを正確に理解するためには専門的な知識と経験が必要と考えられます。

したがって、適切な額の養育費を算定するために、専門家の助言を得るようにされることをお勧めいたします。

当事務所の離婚事件チームは、会社経営者の事案の養育費について、豊富な解決実績を有しており、チーム内で共有することで専門知識とノウハウを高めています。

近くに専門家がいない遠方の方については、LINEなどを利用したオンライン相談が可能です。

養育費でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

関連動画

会社経営者(社長)に特有の離婚問題についてさらに詳しく!

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?