面会交流の平均時間とは?例外が認められる場合とは?

面会交流の平均時間は、子供が乳児の場合は30分~2時間程度、幼児の場合は4時間程度、小学生の場合は8時間程度となると考えられます。

面会交流の時間は、子供の年齢、生活状況、体調、非監護親との関係、面会交流の場所や方法等を考慮して決めることになります。

そのため事案により異なりますが、子供の年齢別に大体の相場はあります。

そこで、ここでは面会交流の平均的な時間や、例外的なケースについて解説していきます。

面会交流とは?

面会交流とは、子供と離れて暮らしている親が子どもと会うなどして交流をすることをいいます。

直接会うだけでなく、電話やメール・LINEでのやり取り、Zoomなどのオンラインツールを利用したコミュニケーションなど間接的方法による交流も含まれます。

面会交流は、父母の一方のみが子供を監護している場合に実施されるものであるため、父母が離婚した場合のみならず、離婚前に別居している場合も問題となります。

面会交流についての詳しい解説は、こちらのページをご覧ください

面会交流の時間はケース・バイ・ケース

面会交流時間の長さは、ケース・バイ・ケースです。

面会交流は子供の利益のために行われるべきものですから、子供の年齢、事情、体調、非監護親との関係、面会交流の場所や方法等を考慮して時間を決めることになります。

面会交流を実施することについて取り決めをする時点では、時間についてまでは特定せず、その都度子供の様子を見ながら協議して決めることにするケースも多いです。

子供は日々成長し、その時々で事情や体調も異なりますから、基本的には、面会交流のたびに子供の状況に合わせて柔軟に時間を決める方がよいと考えられます。

もっとも、父母が協力し合うことが難しい場合は、その都度協議をすることにしていると、協議がうまくいかずに面会交流をスムーズに実施できなくなる可能性もあるため、あらかじめ時間を特定しておくことが多いです。

以下では、子供の年齢別に平均的な面会交流の時間について解説していきます。

子供の乳児の場合

子供が乳児(1歳未満)の場合は、短時間となる傾向にあります。

乳児の場合は監護親と離れることに強い不安を感じることも多いです。

そのため、はじめのうちは10分などごく短時間にならざるを得ないケースもあります。

もっとも、非監護親に相当程度の監護実績がある場合は、面会交流の方法によっては2時間くらいの実施も可能なことがあります。

なお、子供が乳児の場合は、監護親の付き添いが必須となることがほとんどです。

監護親が付き添うことが難しい場合は、付き添いなしで面会交流ができる年齢になるまでは直接交流は見送り、ZoomやLINE電話などのオンラインツールを通じた間接交流のみの実施とせざるを得ないこともあります。

オンラインでの実施の場合は、監護親が子供と一緒に画面に映って声がけすることなどができない限りは、10分くらいしかもたないことも多いです。

子供が幼児の場合

子供が幼児(1歳〜小学校就学まで)の場合は、筆者の個人的な感覚としては、半日程度となることが多い傾向にあると思われます。

もっとも、1歳~3歳くらいの場合は、子供によっては監護親と離れることに強い不安を感じることもあるため、乳児の場合と同様の配慮が必要です。

特に子供と非監護親の交流が長期間途絶えていたような場合は、はじめのうちは短時間(30分くらい)として、子供の様子を見ながら徐々に延長していくことになるでしょう。

非監護親に監護実績がある場合や、何度か短時間の面会交流を重ねて慣れてきた場合は、日中ある程度時間をとって実施することも可能です。

3歳くらいになれば、公園や子供の遊び場などで一緒に遊んだり、食事をしながら会話をしたりすることもできるようになります。

幼稚園に通っており、監護親と離れて外部の施設等で過ごすことにも慣れてきている場合も多いです。

そのため、午前中に公園等で一緒に遊び、そのあと昼食を一緒に食べるというような方法で、時間帯としては午前10時〜午後2時くらいで実施するケースが多いです。

子供が小学生の場合

子供が小学生の場合は、筆者の個人的な感覚としては、朝(9時ころ)から夕方(17時ころ)までとすることが多い傾向にあると思われます。

学年や体力にもよりますが、テーマパークや水族館などの施設で長い時間過ごしたり、遠方にお出かけしたりすることもできるようにもなります。

そのため、日中全てを面会交流に充てることができるようになるケースが多いです。

また、これまで円滑に面会交流を実施できており、親子関係も良好な場合は、宿泊付きの面会交流を実施できるようになるケースもあります。

子供が中学生以上の場合

子供が中学生以上の場合は、筆者の個人的な感覚としては、子供が自由に非監護親と直接連絡を取って時間を決めることが多くなる傾向にあると思われます。

具体的な時間は子供の生活スタイルや非監護親との関係性によって大きく異なります。

もっとも、勉強や部活動、習い事、友達との遊びなどで子供自身も忙しくなることや、両親から自立していく年頃であることなどから、朝から夕方まで実施することは難しくなる場合が多いでしょう。

子供の生活リズムを尊重して、部活動や習い事が終わった後に一緒に夕食を食べるといったような方法で実施する場合も多いです。

このような場合は、面会交流の時間としては、夜の時間帯に2〜3時間ということになるでしょう。

一方で、一緒にキャンプに行ったり、泊りがけで遠方に旅行したりすることもできるようになり、宿泊付きの面会交流が充実するケースもあります。

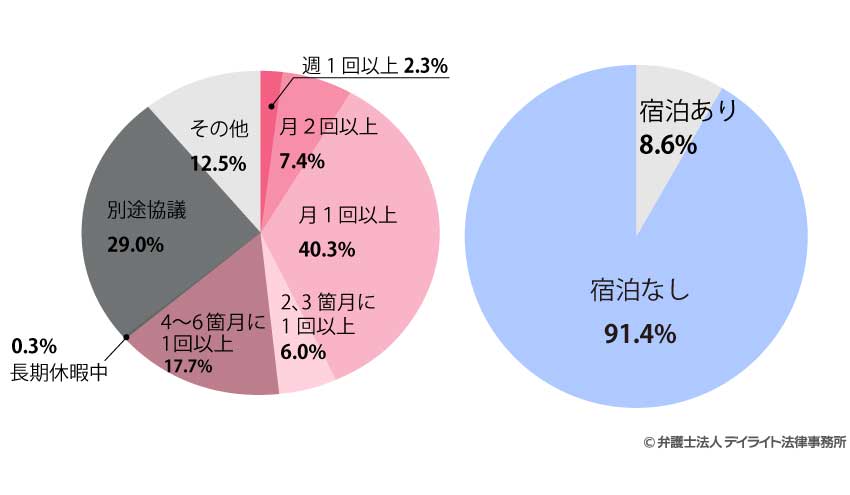

面会交流の頻度等に関する統計データ

最高裁の統計データによれば、宿泊付きの面会交流を実施するとの取り決めがあるケースは、全体の8.6%とのことです。

あくまでも離婚調停等で面会交流を取り決めた事案についてのデータですが、宿泊は無しとする方が圧倒的に多いことがわかります。

宿泊付きの面会交流は、子供が小学生以上で、親子関係や父母の関係が良好な場合でなければ難しいという実情があると思われます。

なお、頻度については、月1回のケースが全体の40.3%と最も多くなっています。

(※)離婚調停等で面会交流を取り決めた事案

面会交流の時間に関する例外的なケース

次のようなケースでは、平均的な時間と異なる時間での実施となる場合が多いです。

交流が長期間途絶えていたケース

子供が非監護親と長い期間会っていなかったケースでは、はじめのうちは短時間からの実施となることが多いです。

乳幼児の場合は、非監護親の顔を覚えておらず、非監護親の顔を見るだけで泣き出してしまうことなどもありますから、子供の様子を見ながら10~30分くらいからの実施とするのがよいケースもあります。

子供が小学生の場合でも、非監護親との交流が長らく途絶えていたケースでは、はじめのうちは不安を抱いたり、緊張したりするため、朝から夕方まで面会交流をすることは大きな負担となる可能性があります。

そのため、はじめのうちは、一緒に食事をする、映画を観る、スポーツ観戦をするなど、非監護親との対話に集中しなくてもよい方法で、時間としては2~3時間程度を使っての実施が適切であることが多いです。

もっとも、このようなケースでは、短時間でも面会交流を何度か実施してくことで、子供も面会交流に慣れ、非監護親との関係性も深まっていきます。

そのため、徐々に時間を延ばしていくことができ、最終的には平均的な時間での実施となることが多いです。

第三者機関を利用するケース

面会交流の第三者機関とは、当事者のみで面会交流を実施することが難しい場合に、当事者の間に入って連絡調整や子どもの受け渡し、付き添いなどのサポートをしてくれる機関のことをいいます。

第三者機関を利用する場合は、面会交流の時間は限られます。

制限時間は機関によって異なりますが、子供の年齢にかかわらず2〜3時間程度としているところが多いです。

時間制限をしていない機関もありますが、時間が長くなれば長くなるほど料金も高くなりますから、長時間利用することは難しいでしょう。

また、第三者機関を利用する場合は、宿泊付きの面会交流を実施することはできません。

子供が面会交流に消極的なケース

子供が面会交流に消極的な場合は、平均的なケースよりも短時間の実施となることが多いです。

子供が消極的であるのに、例えば、小学生だからといって朝から夕方までの実施を強いるのは、一般的には子供のためになりません。

消極的になっている要因の除去や面会方法の工夫等も行う必要がありますが、基本的には子供の意思を尊重して子供に負担のかからないような時間設定にすることになります。

子供が習い事などで忙しいケース

特に子供が小学生以上の場合は、土曜日や日曜日も習い事や部活動、塾通いで忙しく、日中にまとまった時間をとることが難しいケースもあります。

このようなケースでは、非監護親が習い事や塾の送迎を担当したり、部活や塾の帰りに待ち合わせをして一緒に夕食を食べるという方法で面会交流を実施することがあります。

この場合、面会交流の時間は、子供が小学生以上であっても30分〜2時間くらいとなるでしょう。

ただし、回数は平均(月1回)よりも多くなる傾向にあります。

共同親権のケース

離婚後も共同親権を選択するケースでは、非監護親も積極的に子育てに関わるようになることが期待されており、面会交流の実施も促進されると考えられています。

そのため、共同親権の場合は面会交流の時間が長くなり、宿泊を伴う面会交流も増える可能性もあると考えられます。

面会交流の時間を変更したい場合はどうすればいい?

相手方と協議する

面会交流の時間を変更したい場合は、まずは変更したい理由を相手に伝えて協議するようにしましょう。

非監護親の場合は、回数を重ねて子供が面会交流に慣れてきたり、子供との絆が深まったり、子供が成長して色々な場所に行くことができるようになったりした段階で、面会交流の時間を延長したいと思うことが多いと思われます。

このような場合は、面会交流時の子供の様子などを監護親に伝えて協議するとよいでしょう。

監護親の場合は、子供の進学や習い事の開始などで、子供の生活リズム等が変わった段階で面会交流の時間を短縮したいと思うことが多いと思われます。

このような場合は、子供の生活状況などを非監護親に具体的に伝えて協議するとよいでしょう。

面会交流に詳しい弁護士に間に入ってもらう

相手との協議ができない場合や、協議しても話が進まない場合は、間に面会交流に詳しい弁護士に入ってもらうことをおすすめします。

弁護士に間に入ってもらうことで、現状の問題点等を整理して相手に伝えることができ、子どもの利益を第一に冷静に話し合いができるようになる場合も多いです。

また、面会交流に詳しい弁護士であれば、具体的な事情を踏まえ、適切な時間や時間の取り決め方などについても的確なアドバイスをしてくれるでしょう。

面会交流調停を申し立てる

裁判外での話し合いによって解決できない場合は、面会交流調停を申立て、時間の変更について裁判所で話し合いを行うことになります。

調停で話し合っても合意がまとまらない場合は、「審判」という手続きに移行し、裁判官に判断をもらって決着をつけることになります。

なお、近年では、ADRを利用するケースも増えてきています。

ADRとは、裁判外紛争解決手続の略で、裁判所の手続きによらずに公正な第三者(各分野の専門家)を間に入れて話し合いを行う手続きのことをいいます。

面会交流の時間についてのみ、穏便に、柔軟に話し合いをしたいときは、調停よりもADRの方が適する場合もあります。

どのような手段を選ぶべきかは状況により異なりますので、詳しくは面会交流に強い弁護士にご相談ください。

面会交流についてのQ&A

![]()

面会交流ができる年齢は?

親の監護権が及ぶのは子供が成人するまでですから、面会交流は子供が成人するまで問題となります。

現在は成年年齢は18歳と定められています(民法4条)。

したがって、理屈の上では子供が18歳に達するまでは面会交流をすることができます。

もっとも、18歳未満であっても、年齢がある程度に達している場合は子供の意思を尊重する必要があります。

特に15歳に達している場合は、実質的には子供の意思によって面会交流の実施・不実施等が決まることがほとんどです。

そのため、18歳未満であっても面会交流ができなくなる場合はあります。

まとめ

以上、面会交流の平均時間について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

面会交流の時間はケース・バイ・ケースであり、子供の年齢や生活状況に合わせて決めることになります。

具体的な事情に即した判断が必要になりますので、お困りの場合は面会交流に詳しい弁護士にご相談ください。

当事務所には、離婚問題を専門的に扱う弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、面会交流の問題にお困りの方を強力にサポートしています。

LINEなどによるオンライン相談にも対応しており、全国対応が可能です。

面会交流の問題にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?