監護者指定・子の引き渡しの審判のポイント【弁護士が解説】

目次

監護者指定・子の引き渡しの審判とは

監護者指定・子の引渡しの審判とは、子供の監護者であることの指定と、その指定があることを前提として子供の引き渡しを命ずる家裁の審判手続をいいます。

素人の方は、子供をめぐる争いと聞くと、親権者の指定をイメージすると思います。

離婚の際、父母のいずれかを親権者としなければなりません。

したがって、親権者の指定は、基本的には離婚時において問題となります。

では、子の監護者指定はどのような場合に問題となるのでしょうか。

例えば、離婚が正式に成立前に別居する夫婦は大勢います。

離婚の場合の親権者、養育費、財産分与、慰謝料などの諸条件を決めるのに時間がかかっている場合やDVなどから逃れるために別居する場合などです。

母親が父親の承諾なく、突然、子供を連れて別居することもあります。

このような場合、離婚が成立するまでの間、いずれが子供を監護するか(育てるか)で争いとなることがあります。

このように、子の監護者指定の審判は、離婚が成立するまでの間(正式な親権者が決まるまでの間)、一時的な監護者として指定してもらうために利用できる手続であるといえます。

また、子供の監護者として指定してもらっても、相手が任意に子供を引き渡してくれない可能性があります。

このような場合に備えて、通常、子の監護者指定と合わせて、子の引き渡しの審判も申し立てることとなります。

上記のように、子の監護者指定・引渡しの審判は、離婚が成立するまでの間だけのものであって、「一時的なもの」です。

したがって、重要性はそれほど高くないようにも見えます。

しかし、子の監護者指定・引渡しの審判が認められると、仮に、その後の離婚訴訟で親権を争っても、勝てる見込みが高くなります。

なぜならば、親権者の判断基準において、監護の継続性というものが重要視されているからです。

離婚裁判は、通常、長期間を要する傾向にあります。

そのため、監護者と指定され、子供を育てていると、離婚裁判で争っている期間、監護者による長期的な監護状況が形成されることとなります。

したがって、判決においても、親権者と指定される可能性が高くなるのです。

このような状況から、子の監護者指定は、親権の前哨戦として位置づけられており、親権にも影響する重要な判断であると言えます。

審判前の保全処分とは

保全処分は、緊急性が要請される事案において、権利を保全するために裁判所によって行われる暫定的な処分のことをいいます。

子の監護者指定・引渡しの審判を申し立てる際は、通常、それらの保全処分を合わせて申し立てます。

保全処分の申立てを行うメリットとしては、次の点があげられます。

メリット①迅速な審理が期待できる

子の監護者指定・引渡しの審判手続は、離婚訴訟ほど時間はかかりませんが、裁判所が関与する手続ですので、一定程度の期間がかかってしまいます。

例えば、審判申立てから結果が出るまで1年を要するとなると、その間、子供と生活することができません。

保全処分は、緊急性がある場合に申し立てを行う手続ですので、保全の必要性を積極的に主張立証することで、裁判所が迅速に動いてくれる可能性があります。

具体的には、期日(裁判所で手続が実施される日)を比較的早く指定してくれたり、調査をスピィーディーに実施してくれる傾向です。

そのため、保全処分には迅速な解決が期待できるというメリットがあります。

メリット②即時抗告の場合の執行停止効力がない

子の監護者指定・引渡しの審判については、申立人の主張が認められる審判(監護者として指定されて、子供の引き渡し命令が出る。)に対して、相手方は、高等裁判所に対し、不服申立て(これを即時抗告といいます。)を行うことができます。

この即時抗告がなされると、審判の結果が確定せず、高裁で審理が行われることとなります。

したがって、家裁での申立てが認められたとしても、高裁の結果が確定するまで、子供を取り戻すことができなくなるのです。

これに対して、保全処分は、緊急性の要請から、これに対して即時抗告がされても当然には執行停止の効力は認められていません(家事手続法第111条1項)。

すなわち、保全処分において、「子供を仮に引き渡せ」という命令が出ている場合、相手は即時抗告を行っても、執行力はなくならないため、子供を引き渡さなければならないのです。

なお、相手方が、執行停止を求めるためには、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることについて疎明が必要となりますが(同条)、この申立てが認められる可能性は極めて低いと考えられます。

家事手続法第111条 前条第2項の規定により即時抗告が提起された場合において、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることについて疎明があったときは、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずることができる。審判前の保全処分の事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、これらの処分を命ずることができる。

したがって、家裁で保全処分が認められた場合、通常、相手方はまず子供を引き渡した上で、家裁の判断に納得がいかないようであれば、高等裁判所で決着をつけるということになります。

保全処分が認められると、高等裁判所での最終的な決着がつく前に、子供を取り戻すことができるので、大きなメリットとなります。

子の監護者の指定・引渡しの調停

子供を取り戻す家裁の手続としては、制度上、調停手続も存在します。

調停は話し合いによって解決する手続であり、裁判所の判断を求める審判とは異なり、柔軟な解決が期待できるなどのメリットもあります。

しかし、子供の奪い合いの事案において、話し合いによる解決は期待できないでしょう。

両親とも話し合いで、任意に子供を引き渡すとは考えられないからです。

したがって、活用するされる例はあまりないでしょう(筆者の事務所においては、利用したことがありません。)。

監護者指定の審判の流れ

以下、子の監護者指定・引渡しの審判についての大まかな流れを説明します。

なお、あくまでイメージであって、実際の手続については、ケース・バイ・ケースで異なります。

状況について、弁護士がヒアリングを行い、戦略(処理方針)を提案します。

依頼ということになれば、弁護士は家裁に審判を申し立てます。また、当事務所では、通常、保全処分も合わせて申し立てます。

審判の申立ては、申立書を家庭裁判所に提出して行うこととなります(家事手続法第49条第1項)。

当事務所では、子供を取り戻すための申立書のサンプルをホームページ上の掲載しており、これらは無料でダウンロード可能です。

子の監護者指定・引渡しの審判申立書の書式のサンプルは、こちらからダウンロード可能です。

子の監護者指定・引渡しの審判前の保全処分申立書の書式のサンプルは、こちらからダウンロード可能です。

家裁は、審判の手続の期日に、申立人や相手方など事件の関係人を呼びします(同第51条1項)。

審判前の保全処分を申し立てていると、第1回目の期日は比較的早く指定される傾向です。

期日においては、裁判官が手続を指揮します(同第51条1項)。

具体的には、裁判官から、申立人や相手方に対して、監護状況などについてヒアリングが行われることが多くあります(審問といいます。)。

弁護士が代理人となっている場合、通常、弁護士は当事者とともに審判の期日に出席して本人をサポートします。

また、子の監護者指定・引渡しの手続では、多くの事案で家庭裁判所調査官(以下「調査官」といいます。)も同席しています(同法第59条1項)。

調査官は、児童心理学などに精通した家裁の専門職の公務員であり、子の意向の調査を行うなど、重要な役割を担っています。

第1回目の審判において、裁判官は、調査官や代理人弁護士らの意見を踏まえて、調査官による調査の内容を決めることが多くあります。

審問とは

審問とは裁判所は、監護者指定等において、原則として、当事者の陳述を聴かなければなりません(同第68条)。

この陳述の聴取を審問といいます。

審問は、実務上、裁判官から質問形式によるヒアリングで行われています。

家事手続法は、審問における当事者の立会権を原則として認めています(同第69条)。

したがって、裁判官が相手からヒアリングする際、他方の当事者は立会うことが可能です。

もっとも、離婚事案では、相手に対する恐怖心、不安感などから立ち会いを認めたくない、という申し出がある場合があります。

このような場合、裁判官から本人に対して、不安を払拭するなどして、立ち会いを認めるように説得されることもあります。

しかし、本人の恐怖心が強い場合、相手本人は別室に待機し、弁護士だけ立ち会わせるなどの手法が取られています。

審問は、第1回目の期日で行われることが多くありますが、第2回目の期日で実施されることもあります。

電話会議で審判に参加できる?

電話会議で審判に参加できる?管轄裁判所が遠方にあるなどで、直接の出廷が難しい場合、家裁に上申書を提出して、電話会議の方法により、審判へ参加します。

電話会議は、代理人弁護士の法律事務所に来てもらうなどして、電話で手続に参加できる制度です。

ただ、監護者指定は、子供の将来に大きな影響を及ぼす手続であり、審判期日は重要です。

そのため、遠方であっても、基本的には直接出廷するように心がけた方が良いでしょう。

多くの事案では、第1回の審判期日において、調査内容が決まり、次回期日までの間に調査官による調査が実施されます。

調査内容はケース・バイ・ケースですが、目的は、どちらの親が監護者としてふさわしいかを判断するためであり、多くの事案では、子供の監護状況を把握するために、現在、子供を監護している親の自宅に訪問して、生活状況を確認します。

また、通常はこの家庭訪問の前に、双方の親に家裁に来てもらい、生活状況のヒアリングや当日の流れの説明などが実施されます。

なお、親に来てもらう日は別日であることが多く、別々にヒアリングします。

その他、子供の学校に行ったり、電話を掛けるなどして子供の学校での状況について調査が行われることもあります。

調査官は、調査終了後、通常、調査報告書を作成して裁判官に提出します。

調査報告書には、監護者としての適格性や、いずれの親が監護者としてふさわしいか、などについての調査官の意見が記載されていることが多くあります。

この調査報告書は、当事者も閲覧、謄写が可能です。

裁判官は調査官の意見に拘束されません。

したがって、例えば、調査官が父親が監護者としてふさわしいと判断していても、自らが母親がふさわしいと判断すれば、母親を監護者として指定することが可能です。

しかし、そのようなケースは稀であり、実際には調査官の調査報告書のとおりの判断となることが多い傾向です。

したがって、調査報告書は実務上、極めて重要と考えられます。

実務上、調査報告の後に第2回審判期日が指定されることが多くあります。

この期日では、調査報告書の結果を踏まえて、裁判官から和解の提案がなされることが多い傾向です。

例えば、調査の結果、相手方である母親が監護者としてふさわしいとの結論であれば、申立人側の父親に対して、このまま審判となれば父親側の請求は認められない可能性が高い、などの心象が開示され、監護者となることを諦める代わりに、面会交流を充実させる方向での和解はどうか、などの提案があります。

もっとも、どの程度の心象開示があるか、また、どの程度の和解を説得されるかは、事案や裁判官の個性にもよるため、一概には言えません。

和解が成立しない場合、審判となりますが、家事事件手続法は、審理終結日を定めることを家裁に義務付けています(同法第71条)。

実務上、裁判所は、ある程度の猶予期間をおいて審理終結日を示します。

ただし、当事者双方が審判期日に立会っている場合、直ちに審理終結を宣言することも可能です(同法第71条但書)。

審理終結したときは、家裁は審判の言い渡し日を定めます(同法第72条)。

実務上は、審理終結後、1〜2ヶ月後となることが多いようです。

監護者と子の引き渡しについての裁判所の判断が示されます。

監護者と子の引き渡しについての審判は、審判書を作成しなければなりません(同法第76条1項)。

審判の結果に納得がいかない場合、2週間以内に即時抗告を行うことができます。

即時抗告がなければ、審判が確定し、その効力を生じます。

即時抗告がなされた場合、高等裁判所で争うこととなります。

審判前の保全処分の流れ

審判前の保全処分を申し立てた場合、保全の要件を満たすようであれば、本案の判断が示される前に、保全処分が認容されることとなります。

しかし、保全の要件である保全の必要性や緊急性は、そう簡単には認められません。

例えば、子供が虐待を受けている、食事を取ることができない、などの極めて劣悪な状況にあれば別ですが、そのような状況は稀です。

このような保全の要件を満たすかどうか明確とはいえない多くの事案では、保全処分の判断を留保したまま、調査を進め、本案の判断と合わせて保全処分の判断も示されることがあります。

また、保全の要件を満たすことが難しいような案件では、裁判所の方から、保全処分の取り下げを打診されることもあります。

審理の期間はどの程度?

子の監護者指定・引き渡しの審判は、上述した流れで進んでいきます。

審理の期間は一概には言えませんが、申立から審判まで、通常は半年から9か月程度はかかるという印象です。

ただし、保全処分の要件が認められる事案であれば、申立から1〜2ヶ月程度と考えられます。

審理の期間は、事案の性質にもよりますが、筆者の経験上、裁判所によっても異なります。

すなわち、早く進めてくれる裁判所もあれば、遅く進行する裁判所もあります。

離婚専門の弁護士であれば裁判所ごとの傾向もつかんでいるので、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

祖父母が申し立て可能?

例えば、祖父母が孫を長年監護している状況で、父母(祖父母の子)に孫を連れさられた場合、祖父母が監護者指定の審判を申し立てできるかが問題となります。

判例 祖父母が監護者指定の審判を申し立てた裁判例

最高裁は、父母のみが申立権者であるとして、祖父母の申立てを否定しました。

【最高裁判例令和3年3月29日】

引用元:参考:最高裁判例令和3年3月29日|最高裁ホームページ

したがって、立法論としては、今後検討の余地はありますが、現状として祖父母に申立ては認められていません。

監護者指定を有利に進める3つのポイント

POINT①裁判所の判断基準を押さえること

監護者指定で監護者として認められるためには、まずは裁判所の判断基準を押さえることが大前提となります。

監護者指定は、いずれの親が子供を育てるべきかという視点で判断されます。

したがって、その判断基準は、親権者の判断と基本的には同じといってよいでしょう。

親権者の判断基準においては、①監護の継続性、②母性優先の原則、③子供の意思の尊重、④きょうだい不分離などが重視されます。

しかし、子供の年齢や生活状況等によって、重視すべき要素は異なります。

例えば、幼い子供の場合はこれまでの監護実績が重要と思われます。

また、子供の年齢が10歳を超えてくると、子供の意向が重視されると思われます。

具体的な状況に応じて、監護者指定の判断は異なるため、詳しい専門家へ相談して、見通しを伝えてもらうと良いでしょう。

親権の判断基準について、詳しくはこちらのページを御覧ください。

POINT②迅速に、かつ、効果的な申し立てを行うこと

相手が子供を監護している状況が継続すればするほど、不利になっていきます。

そのため、監護者指定の審判を申し立てる場合、できるだけ早く申立書を裁判所に提出すべきです。

もっとも、早いだけではいけません。

監護者指定が認められるために、申立書に記載すべき主張は多岐にわたります。また、主張を根拠付ける証拠も準備しなければなりません。

POINT③経験豊富な弁護士に相談すること

経験豊富な弁護士であれば、上記の裁判所の判断基準を熟知しています。

また、依頼者にとって有利な事情を抽出し、それを説得的に主張することができるでしょう。

さらに、その主張を裏付けるための証拠についても精通しているので、立証できる可能性も高まります。

審判が出された後の問題

相手が即時抗告した場合

上記のとおり、子の監護者指定・引き渡しの審判に対し、相手方が即時抗告すると、審判は確定しません。

その場合、高等裁判所で争うこととなります。

保全処分への即時抗告と執行停止効力

審判前の保全処分に対しては、即時抗告がされても当然には執行停止の効力は認められていません(家事手続法第111条1項)。

したがって、相手方が即時抗告を行っても、執行力があるため、子供の引き渡しを要求することが可能です。

相手が子供を引き渡さない場合

審判前の保全処分が認容されたのに、相手方が子供を引き渡さないケースが見受けられます。

これには2つの可能性が考えられます。

子供を引き渡さなくて良いという勘違い

子供を引き渡さなくて良いという勘違い通常、裁判のイメージは、「上訴すれば確定するまで効力は生じない」というものです。

これに対して、審判前の保全処分の効力(即時抗告がされても当然には執行停止の効力がない)は特殊です。

したがって、相手方としては、高等裁判所に不服申立を行った以上、確定するまでは子供を引き渡さなくても違法ではない、と誤解してしまうことがあります。

裁判所の命令に意図的に背く

裁判所の命令に意図的に背く相手方が子供を引き渡さなければならないと認識していても、子供を奪われてしまうような感覚から、法令に違反してでも、子供を渡さないと考えているケースも想定されます。

子の引き渡しの強制執行

相手方が任意に子供を引き渡さない場合、裁判所の関与によって、強制的に子供の引き渡しを実現する方法を検討することとなります。

子の引き渡しの強制執行は、裁判所の執行官が自宅等へ赴き、子供の引き渡しを求める態様で実施されます。

執行場所としては、相手方本人の自宅が基本です。

相手方本人が実家に子供を預けているような場合、実家を執行場所としても認められることがあります。

子供が幼稚園や保育園に通っている場合、これらを執行場所としたいところですが、裁判所は基本的には認めない傾向です。

強制執行においては、相手方の抵抗に遭うなどの可能性もあるため、警察と連携し実施することがあります。

また、執行官まかせではなく、実務上、申立人本人のほかに、代理人弁護士が同席することが多いと思われます、

執行官によっては、事務員などの同行もお願いされることもあります。これは、女性が多いほうが子供が安心するなどの配慮があるようです。

このように強制執行は、裁判所や執行官との事前の綿密な調整が必要です。

強制執行の申立書のサンプルについて、当事務所はホームページに掲載しており、無料ダウンロードが可能です。

強制執行申立書の無料ダウンロードはこちらからどうぞ。

なお、授権決定の申立てについて、詳しくは後述の「審判前の保全処分の場合の強制執行の注意点」をご覧ください。

任意の引き渡しの検討

強制執行は、上述のように、手続が面倒なため申し立てる際の負担が増加すると思われます。

そこで、相手方が引き渡さないと言ってきた場合、いきなり強制執行ではなく、任意の引渡しの可能性を検討すべきでしょう。

この場合のポイントは以下のとおりです。

この場合、相手方弁護士に対して、引き渡しへの協力を要請しましょう。

弁護士は、相手方の利益のために行動しますが、感情的にならずに冷静な立場から、何が本当に依頼者の利益になるかを判断できます。

したがって、相手方の説得に協力してくれるでしょう。

なぜならば、相手方が引き渡さない場合、強制執行等の方法によって、遅かれ早かれ子供は引き渡されることとなります。

そして、裁判所の命令に従わず、頑なに子供を引き渡さない場合、監護者として不適格であると判断されます。

したがって、今後、離婚裁判において、親権を取得できる可能性は限りなく低くなるでしょう。

また、裁判所の命令に背く場合、今後、面会交流すら実施できなくなる可能性があります。

親権を取得した親は、面会交流させると相手方から連れ去られる危険があるなどと主張して面会交流を拒否するでしょうし、その理由には正当性が認められると考えられるからです。

すなわち、相手方は子供の引き渡しを拒み続けると、今後一生子供と会えない可能性があるのです。

このような大きなリスクについて、弁護士であれば合理的に判断できると思われるので、相手方を説得できる可能性があります。

審判前の保全処分に対して即時抗告された場合、相手方が引き渡さない理由については、上述したように、「引き渡さなくて良いと勘違いしている場合」と「法令に意図的に背いている場合」2つがあります。

このうち、引き渡さなくて良いと勘違いしている場合であれば、引き渡すべき法的義務があると説明すれば、引き渡してくれる可能性があります。

審判前の保全処分の場合、強制執行の期間制限

審判前の保全処分の場合の強制執行の注意点

審判前の保全処分が出て、いざ強制執行をしようとする場合においては、以下の点に注意してください。

なお、子の引渡しの場合の強制執行については大きく間接強制と直接的な強制執行が考えられます。

ここでは、例えば、間接強制を行っていたのでは遅過ぎる、あるいはそういったことをしても引き渡してはくれないなど、いきなり直接的な強制執行を行おうとする場面を想定しています。

こうした場面は実務的にも直面することがしばしばあると考えます。

ワンポイント:間接強制とは?

ワンポイント:間接強制とは?子の引渡しの場合の強制執行においては、大きく間接強制と直接的な強制執行が考えられます。

間接強制というのは、簡単に言うと、子を引き渡さない者に対して、一定期間内に引き渡 しをしない場合にお金(間接強制金)を支払わせるものです。

これに対し、直接的な強制執行というのは、間接強制を行っても子を引き渡さなかったときや、間接強制をしたとしても、子を引き渡す見込みがない場合などに、執行官が子の監護を解くために必要な行為を行うものです。

状況によっては、間接強制によることでスムーズな引渡しが望めそうな場面では、この間 接強制という手段をまずはとってみるという選択肢もあります。

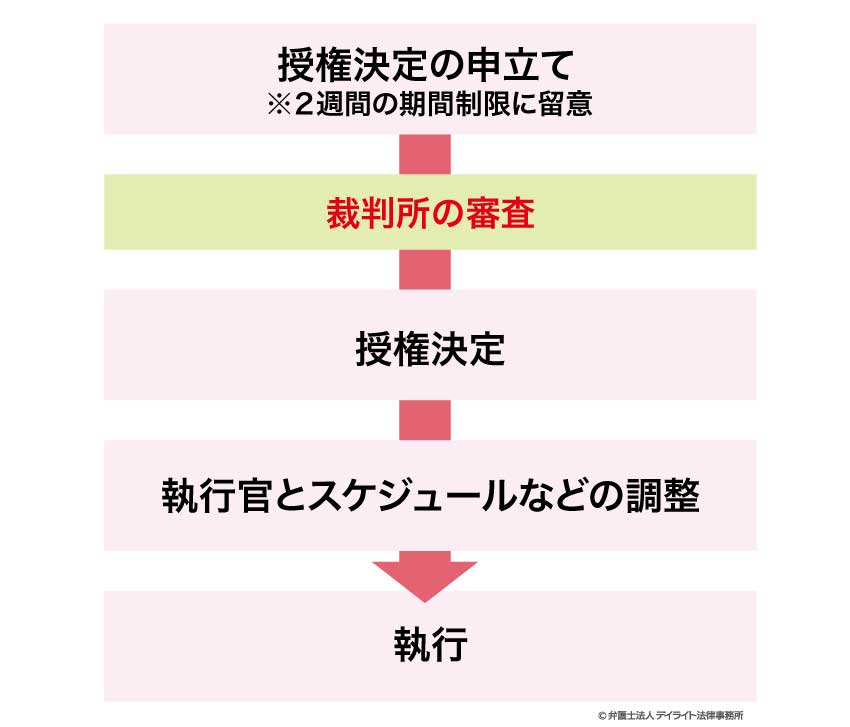

直接的な強制執行の注意点

直接的な強制執行をする場合、審判前の保全処分の審判書の送達を受けてから2週間以内に裁判所に対して、授権決定の申立てをする必要があると考えられています(民事保全法43条2項参照)。

※裁判所に、執行官に子の引渡しを実施させる決定をしてもらうための申立てになります。

授権決定の申立てをした後、裁判所での審理を経てスムーズにいった場合、裁判所からの授権決定が出されます。

その後、執行官などと具体的なスケジュールや待ち合わせ場所の調整などを行って、執行当日を迎えて実際に執行されるという流れになります。

直接的な強制執行の流れ

※審判前の保全処分が出されて、すぐに直接的な強制執行を選択する場面を想定

※実際には他の申立てをしなければならない場面もありうること、ご留意ください。

このように審判前の保全処分が出たあと、実際の執行になるまでには様々な手続きであったり、準備をしなければならないことが多くあります。

また、そもそも本トピックで記載しているように、いきなり直接的な強制執行の申立てを選択すべきか、それをした場合に裁判所が認めてくれる可能性があるかなど、考えなければならない要素が多くあります。

そのため、子どもの引き渡しについては、専門の弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

まとめ

以上、子の監護者指定・引き渡しについて解説しましたが、いかがだったでしょうか?

子の監護者指定と引き渡しは、一時的に子供を取り返すだけではなく、実質上、親権に多大な影響を及ぼすため、将来的にも重要です。

有利にすすめるためには、裁判所の判断基準を押さえるともに、一刻も早く、効果的な申立書を作成することがポイントとなります。

そのため、子供を取り戻したい方や親権を取得したい方は、離婚を専門とする経験豊富な弁護士への相談をお勧めします。

この記事が、監護者指定でお困りの方にとって、お役に立てば幸いです。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?