年金分割のための情報通知書とは?取得方法や見方|記入例付き

年金分割のための情報通知書とは、年金分割のために必要な情報が記載されている書類のことをいいます。

年金分割は、離婚に伴い、結婚していた期間における厚生年金の保険料納付実績を高い方から低い方へ分割する制度です。

年金分割を請求する場合は、まずは年金分割の情報通知書を取得して保険料納付実績などを確認することが重要です。

ここでは、年金分割のための情報通知書の取得方法や見方について、詳しく解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

目次

年金分割のための情報通知書とは?

年金分割のための情報通知書とは、年金分割のために必要な情報が記載されている書類のことをいいます。

年金分割とは

年金分割は、離婚に伴い、結婚していた期間における厚生年金の保険料納付実績を高い方から低い方へ分割する制度です。

実際にもらえる年金そのものを分けるのではなく、結婚していた期間における厚生年金の保険料納付実績(年金額を算出する基礎となるもの)を分割するものであるという点がポイントです。

例えば、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績が夫8000万円、妻2000万円の場合、その総額1億円が分割の対象となります。

このケースで、仮に0.5(50%)の割合で年金分割をすると、それぞれの保険納付実績は夫5000万円、妻5000万円と改定されることになります。

年金分割のための情報通知書とは

年金分割を行うためには、これまでの保険料の納付状況などの情報を把握する必要があります。

これらの情報を提供してもらうため、年金制度を運営している機関(日本年金機構、各共済組合等)に出してもらう書類が「年金分割のための情報通知書」です。

年金分割のための情報通知書には、夫婦双方の基礎年金番号、保険料納付実績(標準報酬総額)、年金分割の対象となる期間、年金分割の割合(按分割合)など、年金分割に必要な情報が記載されています。

年金分割のための情報通知書が必要となる場面

年金分割のための情報通知書(以下「情報通知書」といいます。)が必要となるのは、次のような場面です。

- 年金分割に必要な情報を確認したいとき

- 離婚調停や離婚裁判とあわせて年金分割の申立てをするとき

- 年金分割の調停や審判の申立てをするとき

情報通知書には年金分割の対象となる保険料納付実績などの情報が載っています。

そのため、年金分割を請求できるかどうか判断したい場合や、分割結果の見通しを立てたい場合、まずは情報通知書を取得する必要があります。

また、家庭裁判所の手続を利用して分割割合(按分割合)などを取り決める場合も、情報通知書が必要となります。

年金分割を請求するためには、夫婦の間で「年金分割の請求すること」及び「分割の割合(按分割合)」について合意をする必要があります(3号分割※のみ請求する場合は不要です)。

この合意ができない場合には、裁判所の手続きを利用してこれらを定めることになります。

具体的には、離婚前は離婚調停や離婚裁判、離婚後は年金分割の調停または審判という手続きを申し立てることになります。

これらを申し立てる際には、情報通知書を裁判所に提出する必要があります。

第3号被保険者とは、専業主婦(夫)などの、第2号被保険者(サラリーマン、公務員など厚生年金保険の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことです。

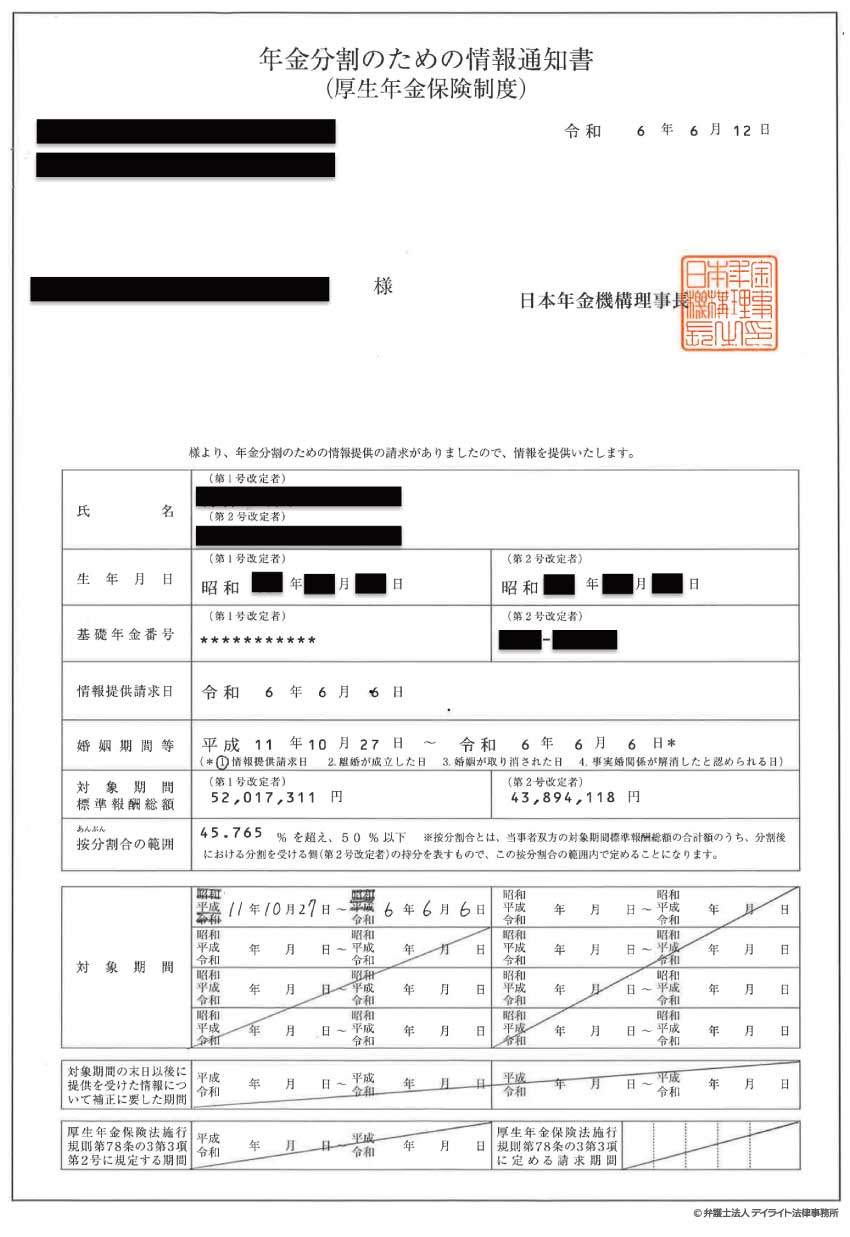

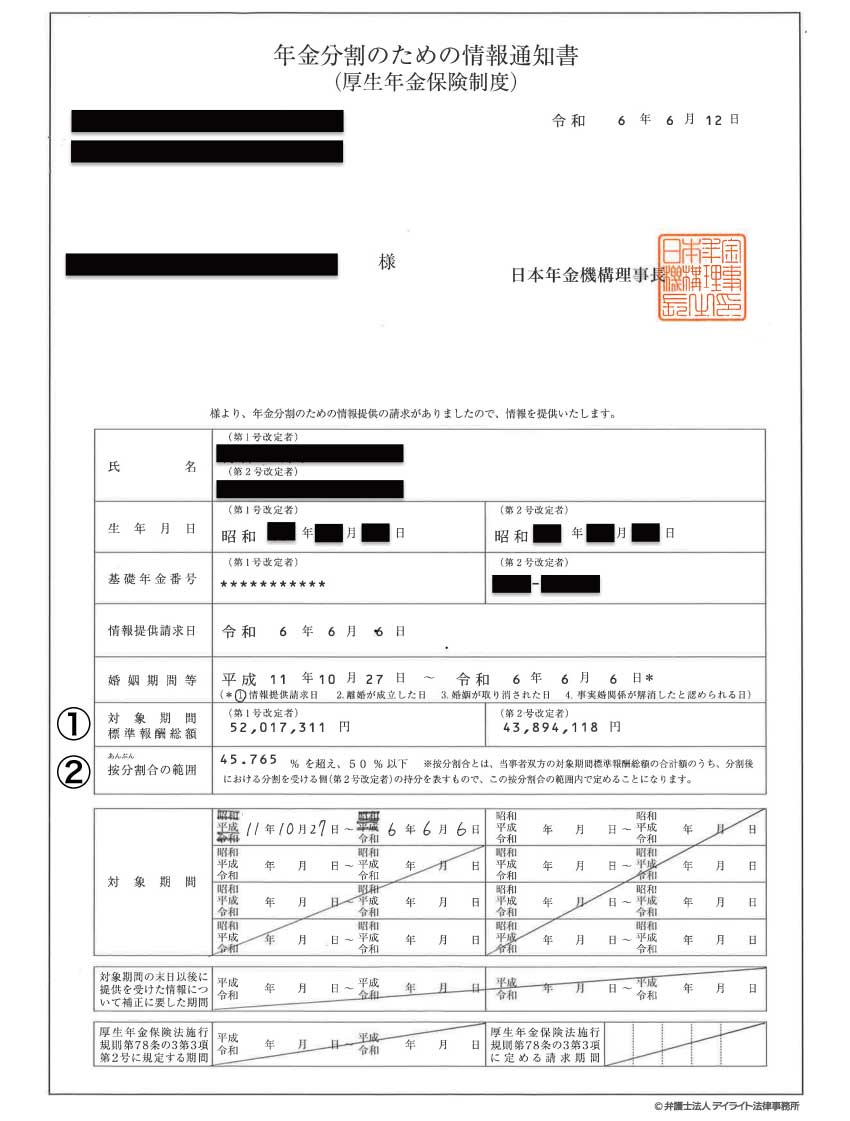

年金分割のための情報通知書のサンプル

年金分割のための情報通知書の取得方法

年金分割のための情報通知書を取得するための必要書類

情報通知書を取得するための必要書類は以下のとおりです。

- 年金分割のための情報提供請求書

- マイナンバーカードまたは年金手帳

- 戸籍謄本

- 住民票等(事実婚の場合)

年金分割のための情報提供請求書

年金分割のための情報提供請求書の様式や記入例は、各年金事務所でもらうことができます。

日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

マイナンバーカードまたは年金手帳

請求書には個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を記入する欄があります。

個人番号を記入する場合はマイナンバーカード、基礎年金番号を記入する場合は年金手帳など、それぞれの番号を明らかにすることができる書類が必要となります。

戸籍謄本

結婚期間を明らかにすることができる書類として、請求日前6か月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明書)又はそれぞれの戸籍抄本(個人事項証明書)が必要となります。

住民票など

年金分割は、事実婚関係にある場合(事実婚関係にあった期間)も請求することができます。

この場合は、事実婚関係にある又はあったことを明らかにすることができる書類として、住民票なども提出する必要があります。

年金分割のための情報通知書の取得費用

年金分割のための情報通知書は通常は無料で発行してもらうことができます。

そのため、取得費用は通常かかりません。

ただし、郵送で取り寄せる場合の郵便代金は負担をする必要があります。

年金分割のための情報通知書の取得の流れ

必要書類の提出先(請求先)

年金分割のための情報提供請求書などの必要書類は、最寄りの年金事務所に持参又は郵送で提出します。

最寄りの年金事務所はこちらで検索可能です。

公務員や私学教職員の方は、各共済組合等に請求することも可能です。

(被用者年金一元化により、公務員や私学教職員の方は年金事務所に請求しても、共済組合等に請求をしても、一通の情報通知書が交付されるようになりました。)

情報通知書の交付

情報提供請求書を提出してから大体2〜3週間後に、年金事務所等から情報通知書が交付(郵送または窓口受け取り)されます。

情報通知書は、離婚前の場合は請求した人にのみ交付されるため、自身が単独で請求した場合は自身にのみ交付され、相手方には交付されません。

そのため、相手方に情報通知書を請求したことを知られることなく、取得することも可能です。

一方、離婚後の場合は、元夫婦の一方のみが請求をした場合であっても、情報通知書は元夫婦の双方に交付されます。

年金分割のための情報通知書の記入例と見方

上記のとおり、情報通知書には、夫婦双方の氏名・生年月日・基礎年金番号、情報提供請求日、婚姻期間等、対象期間標準報酬総額(①)、按分割合の範囲(②)、対象期間などが記載されています。

①対象期間標準報酬総額

「対象期間標準報酬総額」とは、年金分割の対象となる厚生年金の標準報酬を当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額をいいます。

簡単に言うと、結婚期間中に夫婦が納めた厚生年金の保険料納付実績(納付記録)のことです。

これが年金分割の対象となります。

「第1号改定者」とは、年金分割によって納付記録が減額される人(納付記録が多い方の人。多くの場合は夫。)のことをいいます。

「第2号改定者」とは、第1号改定者の配偶者で、年金分割によって納付記録が増額する人(納付記録が少ない方の人=分割を受ける人。多くの場合は妻。)のことをいいます。

第1号改定者と第2号改定者それぞれの欄記載の金額の合計が「対象期間標準報酬総額」です。

例えば、第1号改定者(夫)について8000万円、第2号改定者(妻)について2000万円と記載がある場合は、その総額の1億円が「対象期間標準報酬総額」=分割対象であると読み取ることができます。

②按分割合の範囲

「按分割合」とは、対象期間標準報酬総額の合計額を分割する際に、第2号改定者(分割を受ける人)に割り当てる割合をいいます。

按分割合の上限は50%(0.5)と決まっています。

一方、下限は第2号改定者が年金分割により自らの標準報酬額を減額されることのないように定められるものであるため、人によって異なります。

この按分割合の範囲内で割合を定めることになります。

なお、裁判実務では、特段の事情がない限り按分割合は0.5とするのが相当と考えられており、0.5と定めるケースが圧倒的に多いです。

年金分割のための情報通知書でわかること

対象期間標準報酬総額

情報通知書で重要なのは、「対象期間標準報酬総額」です。

「対象期間標準報酬総額」がわかれば、年金分割によって自らのものとすることができる保険料納付記録を試算することができます。

年金分割によって自らのものとすることができる保険料納付記録がわかれば、それに基づいて年金額を試算することができるため、年金分割後(離婚後)の年金額を調べることもできるようになります。

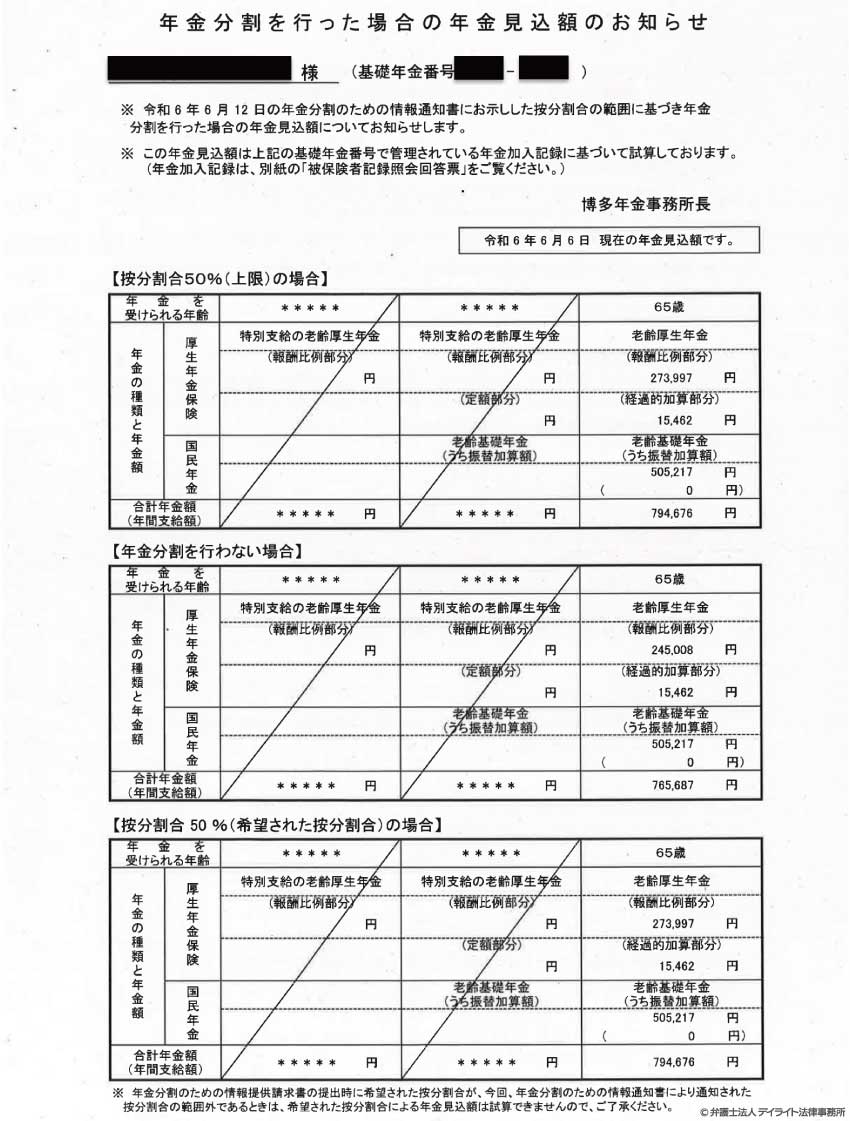

年金分割を行った場合の年金見込額

50歳以上の場合は、希望をすれば情報通知書と一緒に「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」という書類も交付してもらうことができます。

(年金分割のための情報提供請求書の書式に年金見込額照会を希望する欄があります。)

この書類を見れば、年金分割をする前と後で将来もらえる年金の金額がどのくらい変わるのかを簡単に確認することができます。

年金分割額をシミュレーターで簡単に計算!

「対象期間標準報酬総額」から年金分割の結果を調べるための計算は、複雑でわかりにくいものとなっています。

そこで、当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

シミュレーターはこちらからご利用ください。

年金分割の正確な金額を算出する場合、結婚している全期間の給与額の情報等が必要となります。

正確な金額を確認されたい方は年金事務所にお問い合わせください。

年金分割のための情報通知書についてのQ&A

![]()

年金分割のための情報通知書は郵送で請求できますか?

年金分割のための情報通知書は、年金分割のための情報提供請求書その他の必要書類をそろえて年金事務所に郵送する方法でも取り寄せることができます。

郵送で請求する場合は、書類の不備などがないよう、事前に年金事務所に問い合わせて必要事項を確認されることをおすすめいたします。

![]()

年金分割のための情報通知書をダウンロードできますか?

現時点(2025年1月現在)では、年金分割のための情報通知書は紙ベースのみで発行される運用となっています。

窓口又は郵送のみで受け取り可能であり、ダウンロードすることはできません。

なお、年金分割のための情報通知書を取得するために必要な「年金分割のための情報提供請求書」の書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

![]()

年金分割のための情報通知書に有効期限はありますか?

ただし、上記有効期限内に離婚調停等を申し立てると、有効期限が延長されます(厚生年金保険法施行規則78条の5)。

なお、離婚後に情報通知書を取得した場合は情報通知書それ自体の有効期限はありません。

ただし、年金分割の請求は、原則として離婚後2年を過ぎるとできなくなります。

![]()

3号分割には情報通知書は必要ですか?

しかし、情報通知書があれば年金分割に必要な情報がわかり、年金分割の結果の見通しを立てることもできるようになります。

そのため、3号分割のみを請求する場合でもまずは情報通知書を取得することをおすすめします。

まとめ

以上、年金分割のための情報通知書について、取得方法や見方などを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

情報通知書には、年金分割の対象となる保険料納付実績が記載されており、これにより年金分割でどのくらい年金額が変わるか見通しを立てることができます。

そのため、年金分割の請求をお考えの場合は、まずは情報通知書を取得するようにしましょう。

もっとも、情報通知書の取得だけでは年金分割をすることはできませんのでご注意ください。

年金分割をするためには、離婚後2年以内に年金分割の請求手続を別途行う必要があります。

年金分割の制度はわかりにくい面も多いため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、年金分割について、専門知識とノウハウを共有しております。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?