離婚の慰謝料とは?相場や請求できる条件を解説

離婚の慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛を埋め合わせ、回復させるためのお金のことをいいます。

離婚の慰謝料は、「離婚すれば必ずもらえる」というものではありません。

相手が不倫やDVをした場合など、離婚に至った原因が相手にある場合にのみ請求することができます。

離婚の慰謝料の金額は、事案により異なりますが、50万円~300万円程度がおおよその相場となっています。

離婚をお考えの方は、離婚の際に慰謝料を請求できるのか、金額はどのくらいになるのか、気になる方も多いと思われます。

あるいは、離婚の際、自分が慰謝料を支払うことになるのか、支払う場合はどのくらいの金額になるのか、気になるという方もいらっしゃるでしょう。

そこで、ここでは、離婚の慰謝料について、請求できる条件や相場、請求方法、注意点などを詳しく解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

目次

離婚の慰謝料とは?

離婚の慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛を埋め合わせ、回復させるためのお金のことをいいます。

例えば、夫が浮気をしたことが原因で夫婦関係を続けていくことができなくなり、離婚をすることになったとします。

この場合、妻は、夫のせいで離婚をせざるを得なくなったこと(配偶者としての立場を失うこと)によって、精神的なダメージを受けます。

また、夫が浮気をしたこと、それ自体によっても精神的なダメージを受けます。

このような精神的なダメージ(精神的苦痛)を埋め合わせ、回復させるために夫(離婚の原因を作った側)に支払わせるお金が離婚の慰謝料です。

離婚の慰謝料は、厳密には次の2つがあります。

- ① 離婚自体慰謝料

- 離婚そのもの(配偶者としての立場を失うこと)によって生じた精神的苦痛を対象とした慰謝料

- ② 離婚原因慰謝料

- 浮気やDVなど、離婚の原因となった個々の行為によって生じた精神的苦痛を対象とした慰謝料

①と②は、基本的には別々のものと考えられています。

しかし、実務上は、離婚と一緒に慰謝料を請求する場合、両者を区別せずまとめて「離婚慰謝料」として請求することが多いです。

この記事でも、離婚の際に①②まとめて請求する場合の慰謝料を「離婚慰謝料」ということにします。

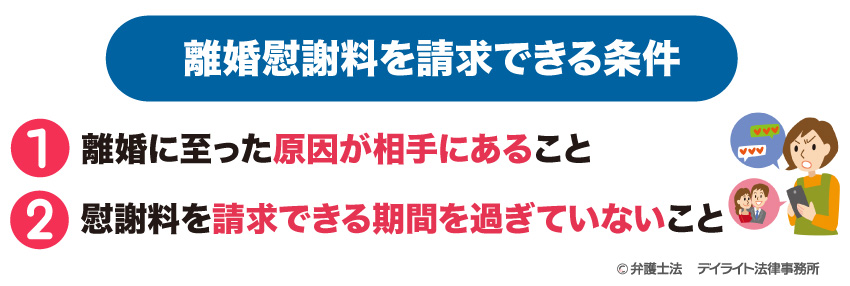

離婚慰謝料を請求できる条件

離婚慰謝料を請求できる条件は、次の2つです。

① 離婚に至った原因が相手にあること

離婚慰謝料が請求できるのは、離婚に至った原因が相手にある場合に限られます。

離婚慰謝料は、離婚に伴い当然にもらえるものではありません。

離婚がどんなに辛く悲しいものであったとしても、その原因が相手にあるといえる場合でなければ、法的に離婚慰謝料を請求することはできません。

そして、「離婚に至った原因が相手にある」といえるためには、厳密には、次の2つの条件を満たす必要があります。

- (ⅰ)相手が夫婦関係を破綻させるような行為(有責行為)をしたこと

- (ⅱ)相手の有責行為が原因で離婚に至ったこと

離婚に至った原因が相手にあるというためには、まず第一に、相手が夫婦関係を破綻(修復不可能な状態に)させるような行為をしたことが必要です。

夫婦関係を破綻させるような行為のことを、専門用語では「有責行為(ゆうせきこうい)」といいます。

有責行為の典型例は、次のようなものです。

- 不倫や浮気(不貞行為)

- DV・モラハラ

- 悪意の遺棄(生活費の不払いなど)

相手が不倫などの有責行為をした場合であれば、必ず慰謝料をもらえるかというと、そうとも限りません。

離婚に至った原因が相手にあるといえるためには、「相手の有責行為が原因で離婚に至った」という関係(因果関係)も必要となります。

とはいえ、不倫などの有責行為があれば、普通は、夫婦関係は破綻します。

しかし、有責行為がある前から夫婦関係が破綻していたような場合は、有責行為が原因で夫婦関係が破綻した(=離婚に至った)とはいえません。

例えば、夫が不倫をした時点で、妻とはもう何年も前から別居状態となっており、離婚の話し合いもしていたとします。

この場合は、夫が不倫をする以前から夫婦関係は破綻しており、夫の不倫によって夫婦関係が破綻した(=離婚に至った)わけではないといえます。

したがって、このようなケースでは、不倫を理由に離婚慰謝料を請求することはできません。

実際の裁判では、夫婦関係の破綻は簡単には認められません。

夫婦関係が破綻していたかどうかは、客観的に判断されます。

そのため、夫婦仲が悪いと思っているだけだったり、離婚したいと思っているだけでは、夫婦関係の破綻は認められません。

また、別居状態にあるといった客観的な事情があっても、別居の経緯や別居期間などから、まだ破綻していないと判断されるケースは少なくありません。

したがって、夫婦関係の破綻が認められるケース(上記の(ⅱ)の条件を満たさないケース)は、よほどの事情がある場合に限られると考えてよいと思います。

② 慰謝料を請求できる期限を過ぎていないこと

離婚慰謝料は、離婚後(離婚が成立した日の翌日から)3年を過ぎると原則として請求ができなくなってしまいます(民法724条1項)。

引用:民法|e−GOV法令検索

そのため、この請求期限を過ぎていないこと(=離婚後3年以内の請求であること)も離婚慰謝料を請求できる条件となります。

離婚慰謝料請求が認められやすいケース

不倫・浮気があるケース

不倫・浮気があるケースでは、離婚慰謝料の請求は認められやすいです。

もっとも、不倫・浮気が「不貞行為」に当たるかどうかによって、認められやすさは変わります。

不貞行為とは?

不貞行為とは、一般に、「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて(=強制されたのではなく)性的関係(=性交又は性交類似行為)を結ぶこと」を指すと考えられています。

いわゆる「浮気」や「不倫」とほとんど同じ意味です。

しかし、「浮気」や「不倫」は日常用語であるのに対し、「不貞行為」は法律用語です。

また、不貞行為は、性交又は性交類似行為という肉体関係がある場合を指します。

肉体関係を伴わない交際は、もしかしたら「浮気」や「不倫」には当たるかもしれませんが、不貞行為には当たらないとされています。

不貞行為は、法律上の離婚原因(法律上離婚が認められる場合)の一つとして定められており、有責行為の典型の一つとされています(民法770条1項1号)。

引用:民法|e−GOV法令検索

そのため、不貞行為が原因で離婚に至った場合は、離婚慰謝料が認められやすいです。

肉体関係がないケース

肉体関係がない(いわゆるプラトニックな関係の)場合は、離婚慰謝料の請求は認められにくいです。

不貞行為に該当する行為がないためです。

もっとも、離婚慰謝料の請求が認められる余地が全くないわけではありません。

限度を超えた親密な交際は、たとえそれが肉体関係を伴わないものであったとしても、夫婦関係を破綻させる原因となり得ます。

そのため、肉体関係がなくても、交際の態様等によっては、離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。

実際に、肉体関係は明確には認められないとされつつ、限度を超えた交際により夫婦関係が破綻したとして、離婚慰謝料の請求が認められた裁判例はいくつかあります(東京地裁平成24年11月28日判決など)。

ただし、肉体関係がない場合は、離婚慰謝料が認められるとしても、その金額は低額にとどまる傾向にあります。

悪意の遺棄があるケース

「悪意の遺棄(あくいのいき)」とは、非難されるような態様で、正当な理由なく、夫婦としての同居や協力義務に反することをいいます。

例えば、次のような行為が悪意の遺棄に該当します。

- 理由もないのに、家事や育児を放棄して一方的に家を出てく

- 理由もないのに、配偶者を自宅から追い出して路頭に迷わせる

- 収入があるにもかかわらず生活費を全く支払わない

- 配偶者が病気なのに全く世話をしない

悪意の遺棄も、法律上の離婚原因の一つとして定められており、有責行為の典型の一つとされています(民法770条1項2号)。

引用:民法|e−GOV法令検索

したがって、悪意の遺棄が原因で離婚に至った場合は、離婚慰謝料の請求が認められやすいです。

ただ、悪意の遺棄に該当するのは、上記の例のように、よほどの事情があるケースです。

そのため、悪意の遺棄を理由に離婚慰謝料を請求するケースは実務上は多くはありません。

離婚慰謝料の請求が難しいケース

性格の不一致のケース

性格の不一致を理由に離婚するケースでは、離婚慰謝料の請求は基本的にはできません。

性格の不一致とは、性格が合わないことをいいます。

性格が合わないことは、不倫やDVなどとは異なり、夫婦のどちらかが悪いこと(=夫婦関係を破綻させること)をしたのが原因で起こるものではありません。

そのため、性格の不一致が原因で離婚に至った場合、「離婚に至った原因が相手にある」ということはできません。

したがって、離婚慰謝料の請求は基本的にはできません。

例外的に離婚慰謝料の請求が認められたケース

例外的なケースですが、性格の不一致で離婚した事例で、離婚慰謝料の請求が認められたものもあります(参考裁判例:熊本家裁昭和47年7月19日審判)。

このケースでは、夫婦関係を維持するための努力を怠ったことについては責任を問い得るとして、離婚慰謝料の請求が認められました。

ただし、その金額については、慰謝料を請求する側にも離婚の責任があることが考慮された結果、6万円が相当と判断されました。

性格の不一致で離婚する場合は、多かれ少なかれ、夫婦の両方に離婚の責任があるといえるケースがほとんどです。

そのため、仮に離婚慰謝料の請求が認められるとしても、その金額は少額にとどまるものと考えられます。

法的に離婚慰謝料を請求することができない場合でも、「解決金」としてお金を払う(もらう)ことによって解決を図るケースはあります。

解決金とは、離婚の問題を早期かつ円満に解決する目的で、当事者の合意に基づいて支払われるお金のことをいいます。

そのため、性格の不一致で離婚する場合でも、相手と合意ができるのであれば、解決金として離婚に伴う支払いを受けることは可能です。

セックスレスのケース

セックスレスを理由に離婚するケースでは、離婚慰謝料を請求することは一般的には難しいです。

セックスレスの原因が相手にある場合(典型的には、相手が性交渉を拒否した場合)でも、それだけでは離婚慰謝料の請求は認められにくい傾向にあります。

もっとも、性交渉拒否に加え、セックスレスによる夫婦関係の不和を補うような行動(精神的なつながりを深める努力など)もなかったという事情がある場合は、離婚慰謝料が認められる可能性があります。

実際に、セックスレスのケースで離婚慰謝料の請求を認めた裁判例はいくつかあります(東京地裁平成29年8月18日判決など)。

いずれの裁判例でも、性交渉拒否が直ちに有責行為になるとは考えられておらず、精神的なつながりを深める努力の有無などの観点から、離婚の責任を問えるかが検討されています。

そのため、セックスレスのケースでは、相手による性交渉拒否だけでなく、その他に夫婦関係の破綻につながるような要因が相手にあるかどうかがポイントとなるといえるでしょう。

離婚慰謝料請求が微妙なケース

DVのケース

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者などの親密な関係にある人から受ける暴力のことをいいます。

殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、暴言などの精神的暴力(モラハラ)、性的暴力、経済的暴力もDVに当たります。

DVを受ければ、当然、肉体的・精神的にダメージを受け、精神的な苦痛を感じます。

また、DVは夫婦関係を破綻させる行為です。

したがって、DVが原因で離婚する場合、離婚慰謝料を請求することができます。

しかし、以下のような理由から、離婚慰謝料の請求が難しい(0円となる)ケースも少なくはありません。

DVで離婚慰謝料を請求するのが難しい理由

DVの程度が軽微である場合は、夫婦関係を破綻させるほどの重大性はないと判断され、慰謝料が認められないことがあります。

例えば、「過去に1回だけ軽く叩かれたことがある(ケガはしなかった)」という事情があるとします。

この場合、たしかに、「叩く」という行為はDVに当たるかもしれません。

しかし、これだけでは夫婦関係を破綻させるほどのDVがあったと認めてもらうことは難しいでしょう。

そのため、このような場合は離婚慰謝料の請求は難しい(0円となる)といえます。

有責行為の程度が問題となるのは、DVのケースに限ったことではありません。

例えば、不倫のケースでも、夫が1回だけデリヘルを利用したことについて、夫婦関係を破綻させる程度のものではないと判断され、離婚が認められなかった事例があります(参考裁判例:横浜家裁平成31年3月27日判決)。

しかし、DVのケースでは、特に事案による程度の差が大きい傾向にあります。

そのため、DVのケースでは、特にDVの程度(夫婦関係を破綻させるほど重大なものか)が問題になりやすいといえます。

DVを理由に離婚慰謝料を請求するためには、DVがあったことを証拠によって裏付ける(立証する)必要があります。

しかし、被害者の方にとって、DVの証拠を集めることは簡単ではありません。

そのため、DVの証拠が無い又は不十分で離婚慰謝料が認められないケースも少なくありません。

モラハラのケース

モラハラ(モラル・ハラスメント)とは、言葉や態度による暴力のことをいいます。

具体的には、理由なく無視をするなどの行為や、「お前には価値がない」など人格を否定するような発言のことを指します。

精神的DVと同じ意味です。

そのため、モラハラが原因で離婚するケースでは、DVのケースと同様に離婚慰謝料を請求することができます。

しかし、次のような理由から、離婚慰謝料の請求が難しい(0円となる)場合も多いです。

モラハラで離婚慰謝料を請求するのが難しい理由

モラハラは、言葉や態度による暴力なので、「殴る」「蹴る」などの身体的な暴力と異なり、目で見ることはできません。

また、モラハラを受けて生じる心の傷は、身体の傷とは異なり、目で見ることはできません。

そのため、モラハラを証拠に残すことは一般的に難しいです。

モラハラは、一つ一つの行為は大したことのないように見えるケースが多いです。

また、その行為がされた経緯や夫婦の関係性などの背景事情も踏まえなければ、その行為がモラハラなのかどうか、見分けがつかないというケースも多いです。

そのため、証拠を残しても、それがモラハラの一部分にすぎない場合は、単なる夫婦喧嘩や性格の不一致と勘違いされ、モラハラと認定してもらえないケースがあります。

また、仮にモラハラと認定されても、「夫婦関係を破綻させるほど重大なものとはいえない」とされてしまうことも多いです。

このような事情から、モラハラを理由に離婚慰謝料を請求することは難しい傾向にあります。

離婚慰謝料はいくら?相場を解説

離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

離婚慰謝料の金額の決め方

離婚慰謝料は、離婚や離婚の原因となった行為(有責行為)によって受けた精神的苦痛を賠償するものです。

そのため、その金額は、受けた精神的苦痛をお金に換算するといくらか、という観点から決められます。

したがって、事案によって異なります。

明確な基準もなく、様々な要素が総合的に考慮されたうえで算定されます。

その際に考慮されることが多い要素としては、次のようなものがあります。

- 結婚期間(同居期間)

- 有責行為の程度(回数・期間・態様の悪質性など)

- 被害の程度

- 子どもの有無(年齢・人数)

- 離婚後の生活状況

離婚慰謝料の相場

上記のとおり、離婚慰謝料の金額は事案により異なりますが、おおよその相場感としては50万〜300万円程度となります。

その中でも、離婚の原因が不倫のケースでは200万円~300万円程度と高めになることが多いです。

ただし、肉体関係がないケースでは、慰謝料が認められない(0円となる)か、認めらるとしても10万円〜100万円程度と低額にとどまる傾向です。

DVやモラハラ、悪意の遺棄のケースでは50万円〜300万円程度、セックスレスやその他のケースでは50万円〜200万円程度が相場となっています。

ただし、前述したように、具体的な事情によっては、離婚慰謝料が認められない(0円となる)ケースもあります。

性格の不一致のケースも、基本的には離婚慰謝料は認められません(0円となります)。

また、以上はあくまでも相場です。

具体的な事情次第では、相場よりも100万円~200万円くらい増額したり、減額したりする場合もあります。

増減するケース、減額するケースの代表的なものについては、次の項で詳しく解説します。

離婚慰謝料が増額・減額するケース

慰謝料が増額されるケースと減額されるケースの代表的なケースとしては、次のものがあげられます。

| 増額するケース | 減額するケース |

|---|---|

【事実上慰謝料が高額になるケース】

|

|

以下、それぞれのケースについて簡単に解説していきます。

離婚慰謝料が増額するケース

結婚期間(同居期間)が長いケース

結婚期間(同居期間)が長ければ長いほど、離婚によって失うものは大きくなります。

そのため、結婚期間が長いほど慰謝料は増額される傾向にあります。

どの程度であれば「長い」といえるか、明確な基準はありませんが、大体20年以上である場合は増額する要素として考慮されることが多いと思います。

有責行為の程度が重大なケース

不倫やDVなどの有責行為の程度が重大であるほど、被害者の受ける精神的な苦痛は大きくなります。

そのため、有責行為の程度が重大であるほど慰謝料は増額される傾向にあります。

有責行為の程度が重大な場合とは、その態様の悪質性が高く、回数が多く、継続期間が長いような場合をいいます。

例えば、不倫であれば、長期間にわたり複数人と不倫を繰り返していたような場合は、重大といえるでしょう。

また、DVであれば、包丁を持ち出すなど危険な態様の暴力を日常的に振るっていたような場合は、重大といえます。

有責行為がいくつもあるという場合も、加害者の一連の有責行為の程度は重大といえます。

例えば、不倫をしていただけでなく、DVもしていたし、一方的に家を出て生活費を払わなくなった(悪意の遺棄)という事情がある場合は、慰謝料は増額されやすくなります。

被害者が大ケガをした/PTSDやうつ病と診断されたケース

被害者に外傷や精神疾患などが生じた場合は、それだけ精神的苦痛の程度が大きいといえるため、慰謝料は増額される傾向にあります。

特に、DVを受けて手術や入院を要するような大けがをした場合や、離婚に至る一連の経緯が原因でPTSDやうつ病と診断されたような場合は、被害が重大といえます。

そのため、このような場合は慰謝料が増額されやすくなります。

夫婦の間に未成年の子供がいるケース

夫婦の間に未成年の子供がいる方が、離婚による精神的な苦痛は大きいとされています。

そのため、子供がいることは慰謝料を増額させる事情として考慮されることが多いです。

また、子供の年齢が低く、人数が多いほど増額されやすくなります。

離婚後に被害者の生活状況が厳しくなるケース

被害者が高齢や病気のため、離婚後に自立して生活することが難しい場合は、離婚による精神的な苦痛はより大きくなります。

そのため、離婚後に被害者の生活状況が厳しくなることが見込まれる場合、その事情が慰謝料を増額させる事情として考慮されることもあります。

加害者の年収や資産が多いケース

加害者(慰謝料を請求される側)の年収や資産が多い場合は、慰謝料の支払い能力が十分であることから、事実上、慰謝料が高額化する傾向にあります。

年収や資産は、本来、精神的な苦痛の程度とは関係ありません。

しかし、支払い能力が十分であると、加害者側に「高額の慰謝料を払ってでも早く解決したい」という思考が働くことが多いです。

そのため、事実上、支払われる慰謝料が高額になる場合が多いです。

法律上、加害者の資金力の有無は、慰謝料に影響しないはずです。

慰謝料は被害者の精神的苦痛を金銭に換算したものであり、加害者の資金力は無関係だからです。

しかし、加害者に資金力があるケースでは、加害者としては相場より多少高額な慰謝料を支払ってでも、早く解決したいと考える傾向があります。

したがって、資金力があるケースでは事実上、慰謝料が高額化しやすいのです。

加害者が早期の離婚を望んでいるケース

加害者が早期の離婚を望んでいる場合は、話し合いにより、相場よりも高額の慰謝料が支払われることが多いです。

裁判所は、不倫などの有責行為をした人からの離婚請求は、別居が相当長期間続いているなどの事情がない限り、認めないとの考え方をとっています。

そのため、加害者が裁判で離婚を求めても、簡単には離婚を認めてもらうことができません。

そうなると、加害者が早期の離婚を望んでいる場合、加害者に「高額の慰謝料を支払ってでも、被害者に離婚に応じてもらいたい(裁判をせずに離婚したい)」という思考が働くことが多いです。

このようなことから、加害者が早期の離婚を望んでいるケースでは、事実上、支払われる慰謝料が高額になることが多いです。

離婚慰謝料が減額するケース

スピード離婚のケース

結婚期間が短いほど、離婚による精神的な苦痛の程度は小さいと考えられています。

そのため、世間一般に「スピード離婚」と言われるようなケースでは、慰謝料が低額にとどまることが多いです。

具体的には、結婚年数がおおむね3年以内である場合は、減額する要素として考慮されることが多いと思います。

被害者側にも離婚の責任があるケース

離婚に至った原因の一端が被害者側にもあるような場合、慰謝料が減額されることがあります。

例えば、離婚の主たる原因は夫の暴力にあるものの、妻も夫につらく当たっていたなどの事情があるケースでは、妻にも離婚の責任の一端があるとされ、慰謝料が減額される可能性があります。

なお、お互いに同じような態様で不倫をしていたようなケースでは、どちらも同程度に離婚の原因を作ったものとして、離婚慰謝料の請求が認められない(0円となる)ことが多いです。

もともと夫婦仲が悪かったケース

性格が合わないことなどが原因で、もともと(有責行為がされる以前から)夫婦仲が悪かったケースでは、慰謝料が減額されることがあります。

もともと夫婦仲が悪かった場合は、有責行為が及ぼした影響が大きくはない(決定的ではない)といえるからです。

なお、先に述べたとおり、不倫などの有責行為があった時点ですでに夫婦関係が破綻していたといえる場合は、離婚慰謝料の請求は認められません。

浮気相手から慰謝料を受け取っているケース

浮気が原因で離婚する場合、被害者が浮気相手からも慰謝料を受け取っている場合は、二重取りになる部分については離婚慰謝料から減額されることになります。

被害者が養育費や財産分与として相場を大幅に超える金額を受け取っているケース

財産分与や養育費は、慰謝料とは別物であり、本来は影響を与え合うものではありません。

しかし、被害者が加害者から財産分与や養育費として相場を大幅に上回る金額を受け取っている場合は、その事情が考慮されて離婚慰謝料の金額が減額されることもあります。

上記に挙げたケースは、あくまでも一般的な傾向です。

離婚慰謝料の金額は様々な要素が総合的に考慮されたうえで決められます。

そのため、離婚慰謝料の金額について具体的な見通しを立てたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

離婚慰謝料請求に必要な証拠

離婚慰謝料を請求する際には、離婚の原因となった相手の行為(=有責行為)を裏付ける客観的な証拠を押さえることが重要です。

証拠がないと、相手が自らの非を認めない限りは、慰謝料を支払ってもらうことはできません。

裁判で解決をする場合も、証拠がないと、裁判所に慰謝料の支払い命令を出してもらうことがとても難しくなります。

反対に、証拠があれば、相手も言い逃れができなくなるため、話し合いでの早期解決がしやすくなります。

また、裁判で解決する場合でも、証拠があれば、納得できる金額を獲得しやすくなります。

したがって、証拠を押さえることは重要なポイントとなります。

主な証拠としては次のようなものがあります。

| ケース(離婚の原因) | ケース(離婚の原因) |

|---|---|

| 不貞行為(浮気・不倫) |

|

| DV |

|

| 悪意の遺棄 |

|

| セックスレス(性交渉拒否) |

|

| モラハラ |

|

上記は一例です。

事案ごとに、必要な証拠や証拠の収集方法は異なります。

そのため、具体的には離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

離婚慰謝料の請求方法

離婚慰謝料は、離婚前(離婚と一緒に)でも、離婚後でも請求することができます。

もっとも、ほとんどのケースでは、離婚と一緒に、離婚の手続きの中で請求することになります。

そこで、ここでは離婚と一緒に請求するケースを中心に解説していきます。

離婚後に請求するケースについては、最後に簡単に触れたいと思います。

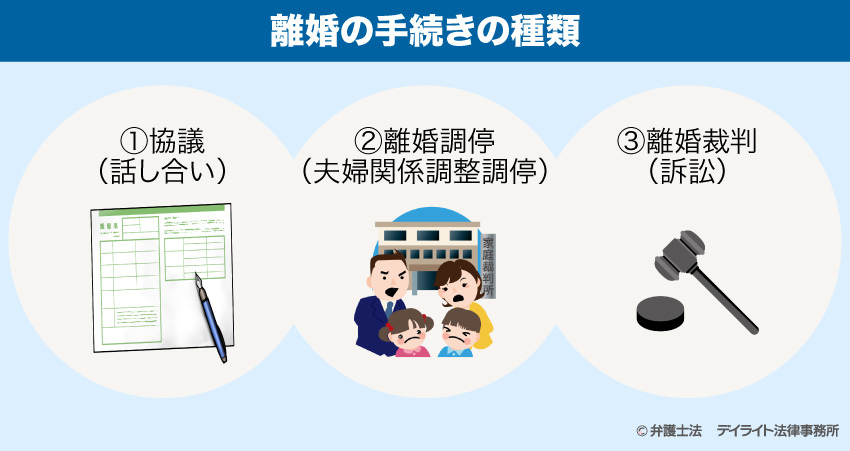

離婚と一緒に請求するケース

離婚の手続きには、主に次の3つがあります。

以下、手続きごとに解説していきます。

①協議(話し合い)

協議離婚は、裁判所を利用せず、夫婦間の話し合いにより離婚に合意し、離婚条件を取り決め、離婚届を提出して離婚する方法です。

離婚慰謝料は離婚条件の一つとして、その金額や支払方法などを話し合って取り決めます。

取り決めができた場合は、取り決め内容について、他の離婚条件と一緒に書面(離婚協議書)に残しておくようにしましょう。

離婚協議書の作成方法などについて、詳しくはこちらをご覧ください。

協議離婚は、裁判所を利用しないため、負担が少なく、話し合いがスムーズに進めば早期に解決することができます。

また、裁判所の考え方にしばられない柔軟な解決をすることも可能です。

例えば、早期解決を条件に、相場よりも高額な離婚慰謝料の支払いを約束してもらう、といった解決方法も可能です。

協議離婚にはこのようなメリットがあるため、まずは協議離婚を目指すことをおすすめします。

裁判所の手続き(調停)の利用は、協議で解決できなかった場合の次善の策とするとよいでしょう。

協議離婚にはメリットがありますが、冷静に話し合いを進めることができない場合も多いです。

特に離婚慰謝料がからむ事案では、感情的な対立が生じやすく、話し合いが進展しないことが多いです。

そこで、弁護士を代理人として相手と交渉する方法(当事務所ではこれを「代理交渉」と呼んでいます。)をおすすめします。

法律の専門家であり、交渉にも慣れている弁護士が相手と直接交渉を行うことで、協議をスムーズに進めることができ、早期かつ適切な解決にもつながります。

夫婦間で冷静に話し合いができる場合も、離婚条件については弁護士に相談しましょう。

慰謝料、養育費、財産分与等を適切に判断するのは専門家でなければ難しいためです。

また、話し合いがまとまったらトラブルを防止するため離婚協議書を作成すべきです。

離婚に強い弁護士であれば、離婚協議書の記載内容についても助言してくれるでしょう。

②離婚調停(夫婦関係調整調停)

離婚調停とは、家庭裁判所において、裁判所(調停委員会)を仲介にして話し合い、離婚や離婚条件の合意を目指す手続きです。

調停で離婚慰謝料を請求する場合は、離婚調停の申立書に慰謝料も請求する旨を明記して裁判所に提出することになります。

そして、手続きの中で、慰謝料を支払うか・支払わないか、いくら支払うべきかなどについて、話し合いを進めていくことになります。

話し合いの結果、相手が慰謝料の支払いに応じ、金額についても折り合いがついたら、調停は成立となります(※)。

調停が成立したら、裁判所が「調停(成立)調書」という書類を作成し、これをもって離婚成立となります。

一方、話し合いがまとまらなかった場合は、調停は不成立となり、離婚が成立しないまま手続きは終了します。

その後に決着をつけたい場合は、改めて離婚裁判(訴訟)を提起し、その手続きの中で離婚慰謝料の請求をすることになります。

調停を成立させるには、「離婚すること」及び「全部の離婚条件」についての合意がまとまらなくてはなりません。

そもそも離婚すること自体の合意ができない場合(相手が離婚を拒否する場合)は、調停は不成立となります。

また、たとえ慰謝料について合意ができたとしても、その他の条件(養育費や財産分与など)についての合意ができなければ、調停は不成立となります。

離婚調停で離婚慰謝料を請求する際には、次の2点を意識するとよいでしょう。

- ① 離婚慰謝料を請求する理由を説明すること

- ② 証拠を準備すること

離婚調停は、あくまでも話し合いの手続きですから、離婚慰謝料を求める根拠や証拠の提示が厳密に求められるわけではありません。

しかし、上記の①②をしっかり行うことで、調停委員にも事情を理解してもらうことができ、慰謝料を支払ってもらう方向で話を進めやすくなります。

もっとも、上記の①②をしっかり行うには、専門知識や経験が必要となります。

そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、必要に応じてサポートの依頼も検討されることをおすすめいたします。

③離婚裁判(離婚訴訟)

離婚裁判とは、裁判官が離婚の可否や離婚条件を決定する手続きです。

離婚調停が不成立となった場合は、最終的に離婚裁判で決着をつけることになります。

離婚調停を経ずに、いきなり離婚裁判を起こすことは、原則としてできない決まりとなっています(これを「調停前置主義」といいます。)。

離婚裁判で離婚慰謝料を求める場合、離婚と一緒に離婚慰謝料も請求する旨を書面に明記して裁判所に提出します。

そして、離婚慰謝料を求める理由の主張や、それを裏付ける証拠の提出を行います。

離婚慰謝料を請求された側は、離婚慰謝料が認められない理由や、減額されるべき理由を主張し、その主張を裏付ける証拠の提出を行います。

離婚裁判では、このようにして、当事者双方が主張や証拠を出し合う形で審理が進められます。

審理が尽くされたら、その段階で裁判官が当事者の主張や提出証拠を踏まえて一定の判断を下します。

判断のパターンとしては、次の3つがあります。

- ① 離婚も離婚慰謝料も認める

- ② 離婚は認めるが、離婚慰謝料は認めない(慰謝料は0円)

- ③ 離婚も離婚慰謝料も認めない

離婚慰謝料が認められた場合、その金額は、裁判官が決定します。

請求した金額が全部認められることもあれば、一部しか認められないこともあります。

例えば、300万円を請求した場合に、300万円が認められることもあれば、100万円の限度でしか認められないこともあります。

裁判所に離婚慰謝料の請求を認めてもらうには、請求の法的根拠や証拠をしっかりと示す必要があります。

また、裁判の手続きは、厳格なルールにのっとって進められます。

専門知識や経験がなければ、適切に対応することは困難と思われます。

そのため、離婚裁判で離婚慰謝料を請求する場合は、弁護士への依頼を検討されることをおすすめいたします。

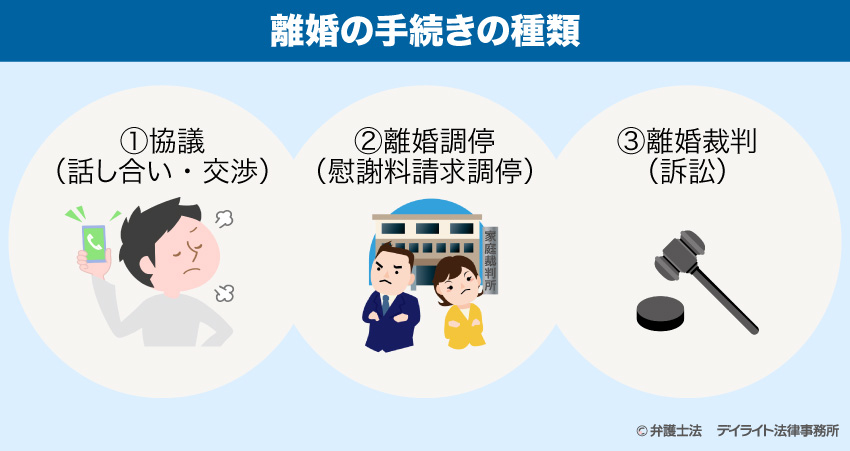

離婚後に請求するケース

離婚後に離婚慰謝料を請求する場合も、手続きには主に次の3つがあります。

離婚後の場合も、まずは裁判所を利用せず、協議での解決を図るのが一般的です。

しかし、離婚後はお互いに疎遠になるため、話し合いがうまく進まないことが多いです。

そのような場合は、早めに調停を申し立てるか、話し合いによる解決の見込みが薄い場合は裁判を提起する必要があります。

離婚後に請求する場合は、請求期限にも気を付けなくてはなりません。

そのため、離婚後に請求する場合は、お早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚後の慰謝料請求を弁護士に依頼される場合、筆者の経験上、まずは①の交渉を行い、相手が応じない場合は③の裁判を起こすことがほとんどです。

理由としては、話し合いに応じない相手の場合、調停でも平行線をたどることが予想されるからです。

離婚前の場合は、調停前置といって、裁判の前に調停を申し立てる必要があります。

しかし、離婚後の場合はいきなり裁判を起こすことが可能です。

離婚慰謝料はいつまで請求できる?時効とは?

離婚慰謝料を請求できる期間は、「離婚後(離婚が成立した日の翌日から)3年以内」です(民法724条1項)。

引用:民法|e−GOV法令検

離婚後3年を過ぎてしまうと、離婚慰謝料は請求することができなくなります。

この3年という期限は、「時効(消滅時効)」という制度の期間です。

消滅時効とは、一定期間が経つことで権利を失うという制度です。

この時効がスタートするのは、離婚の成立時からです。

そのため、離婚後に離婚慰謝料を請求する場合は、期限切れ(時効の完成)とならないように注意する必要があります。

請求期限を延長する方法

時効の期間は、時効が完成する前に一定の手段(内容証明郵便で請求を出す、裁判を提起するなど)をとれば、延長することができます。

例えば、あと1か月で離婚後3年が経過してしまうというケースでも、その時点で離婚慰謝料を請求する裁判を起こせば、裁判が終わるまでの間は時効の完成は猶予されます。

そのため、時効完成が迫っているというケースでも、請求をあきらめる必要はありません。

ただし、時効完成前に行動を起こさなけばならないことには変わりありません。

そのため、早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚慰謝料を請求された側が気を付けるべきこと

離婚慰謝料の請求を受けた時点で時効が完成していれば、支払義務を免れることができます。

しかし、そのためには、時効の援用(えんよう)が必要です。

「時効の援用」とは、「時効が完成している」と主張することをいいます。

援用しないと支払義務から確定的に免れることはできません。

また、援用をする前に支払義務を認めてしまうと、その後に援用することはできなくなるので気を付けなければなりません。

すなわち、時効を援用する前に、いったん「支払に応じます」などと回答してしまうと、その後に「やっぱり時効を援用します」と言っても、もはや支払義務を免れることはできないということです。

「時効が完成しているとは思わなかった」という言い訳も通用しませんので注意する必要があります。

そのため、請求を受けた場合は、慌てず、まずは弁護士に相談し、対応について具体的なアドバイスを受けるようにされてください。

離婚慰謝料を請求する側のポイント

配偶者への離婚請求

離婚慰謝料を請求するためには、その前提として、離婚請求をする必要があります。

離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)は、離婚によって生じた精神的苦痛を埋め合わせるためのお金であるため、離婚しない場合には請求できません。

たとえ不倫や暴力などが原因で夫婦関係が冷え切っているような場合でも、法律上離婚が成立していない場合は、離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)は請求できません。

また、離婚請求をしたものの離婚が認められなかった場合も、離婚慰謝料の請求は認められません。

このように、離婚慰謝料を請求する前提問題として、離婚請求を行うこと、及び離婚が認められることは重要なポイントとなります。

不倫や暴力など個々の有責行為についての慰謝料(=離婚原因慰謝料)は、離婚をしていなくても請求することができます。

ただし、この場合に認められる慰謝料の金額は、離婚した場合に比べて低額となります。

例えば、不倫のケースでは、離婚しない場合の慰謝料の相場は100万円〜200万円程度となります。

不倫・浮気相手への慰謝料請求

不倫や浮気が原因で離婚に至ったケースでは、不倫・浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

不倫・浮気相手にも慰謝料を請求することで、配偶者に支払い能力がない場合であっても、慰謝料を回収することができる場合があります。

そのため、不倫等が原因で離婚する場合は、不倫・浮気相手への請求も検討することが重要です。

その際には、次のようなことに注意するとよいでしょう。

①離婚慰謝料の請求とは異なる配慮が必要

不倫・浮気相手に請求するのは一般に「不倫慰謝料」と呼ばれるものであり、配偶者に対して請求する「離婚慰謝料」とは少し異なります。(※)

請求できる条件や、請求期限も異なります。

また、妥当な金額や請求方法についても、離婚慰謝料とは違う観点から検討する必要があります。

(※)不倫・浮気相手に対して離婚慰謝料を請求することは原則できません。例外的にできるケースもありますが、かなりのレアケースです。

②不倫慰謝料の二重取りはできない

不倫慰謝料は、不倫等をした配偶者と不倫・浮気相手の両方に請求できますが、二重取りはできません。

そのため、配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合は、不倫・浮気相手には更に慰謝料を請求することができない可能性があります。

反対に、不倫・浮気相手から慰謝料を受け取った場合は、離婚慰謝料の金額が減額される可能性があります。

不倫慰謝料については、上記のようなことを踏まえ、誰にいくら請求するのか、まとめて請求するのか、それとも一人ずつ請求するかなどについても、検討する必要があります。

以上のように、不倫・浮気相手への慰謝料請求には特有の難しさがあります。

そのため、不倫・浮気相手への請求をお考えの場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

離婚慰謝料を請求される側のポイント

離婚慰謝料を払えない場合

離婚慰謝料を払うつもりはあっても、お金がなくて払えないという場合は、次の手段をとることになるでしょう。

- ① 減額の交渉をする

- ② 分割払いの交渉をする

まずは、全ての財産資料を開示するなどして、手元にお金がないことを説明し、減額してもらえるよう働きかけることになるでしょう。

また、配偶者の場合、状況によっては、財産分与や養育費として渡すお金を増額することを条件に、慰謝料を減額(又は免除)してもらうよう交渉する場合もあります。

減額が難しい場合は、分割払いにしてもらうよう交渉することになるでしょう。

これらに関する交渉をうまく進めるためには、専門知識や経験が必要です。

そのため、具体的な対処法については、専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚慰謝料は、全てのケースで支払いが必要になるわけではありません。

また、支払いが必要なケースでも、交渉次第で大幅に減額できる場合もあります。

そのため、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的な方策についてアドバイスを受けることをおすすめします。

また、弁護士に相談する前に、安易に支払いを約束したり、合意書を作成してしまったりすることのないよう、注意する必要があります。

いったん支払いの約束をしてしまうと、後で撤回することは難しくなります。

そのため、請求を受けた場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

慰謝料を請求する側であっても、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

被害者が相場を超える慰謝料を請求することは多く、この場合、弁護士を窓口とすることで大幅な減額ができる可能性が高いです。

また、弁護士が窓口となることで、今後、被害者から直接加害者の自宅や職場等へ連絡することを防止できます。

離婚慰謝料のよくあるQ&A

![]()

離婚慰謝料をシミュレーションできる?

離婚慰謝料の金額は、個別具体的な事情が総合的に考慮されたうえで決められます。

交渉次第という面もありますし、裁判所で決める場合も裁判官の裁量が大きいため、類型化して予測することは困難です。

そのため、「いくつかの質問に答えれば自動的に金額を算定できる」というような、定型的なシミュレーションにはなじみません。

当事務所でも、このような事情から、慰謝料のシミュレーター(自動計算ツール)はご提供しておりません。

離婚慰謝料の見通しが気になる方は、離婚専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

![]()

年収500万円と600万円で離婚慰謝料は変わる?

確かに、加害者の年収が高いほど、慰謝料の支払い能力が十分であることから、事実上、慰謝料の金額も高額になる傾向にあります。

しかし、年収500万円と600万円では、支払い能力に大きな差があるとは言い難いでしょう。

したがって、離婚慰謝料の金額はほとんど変わらないと考えられます。

![]()

子供ありとなしとで離婚慰謝料は変わる?

子供がいることは一般的には離婚慰謝料を増額させる事情として考慮されます。

特に、幼い子供が複数人いるといった事情は、増額要素となりやすいです。

もっとも、離婚慰謝料の金額は様々な事情が総合的に考慮されたうえで決まります。

そのため、子供がいることの一事をもって慰謝料が高額になるとは断言できません。

まとめ

以上、離婚の慰謝料について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚慰謝料は、離婚に至った原因が相手にある場合に請求することができます。

一般的な傾向としては、不貞行為、悪意の遺棄、重大なDVがあるケースでは認められやすく、モラハラ、セックスレスなどのケースでは認められにくいです。

性格の不一致で離婚する場合は基本的には請求できません。

離婚慰謝料が認められる場合、金額の相場は50万円~300万円程度です。

もっとも、請求の可否や金額の見通しを立てるためには、個別具体的な事情を踏まえる必要があります。

請求方法や手続きの進め方も事案により異なります。

そのため、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており全国対応が可能です。

離婚問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?