預貯金の名義変更や相続税の申告などの相続手続きを行う際には、遺産分割協議書の提出が必要となることがあります。

遺産分割協議書は、どこかでもらえるものではなく、相続人が作成するものです。

相続人の数や遺産の内容は状況によって異なるため、決まった書式の書面を受け取ることはできません。

このページでは、当事務所が作成した遺産分割協議書のひな形をダウンロードできます。

ただし、状況によっては、ひな形とは異なる記載が必要になることもあるため、ひな形はあくまで参考として活用し、詳細については弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

ここでは、遺産分割協議書の意味や作成のポイントを、相続問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

遺産分割協議書とは?

被相続人(亡くなった方のことです。)が、生前に様々な財産を持っていた場合には、相続人全員で、誰がどの財産を相続するのかを話し合う必要があります(遺産分割協議)。

遺産分割協議書とは、この遺産分割協議の結果、遺産の分け方について相続人の全員で合意した内容を記載した文書のことをいいます。

遺産分割協議書は、法律などによって作成が義務付けられているものではありません。

しかし、有効な遺言が残されていない場合などには、状況により、相続手続を行う際に、公的機関や金融機関から遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

また、遺産分割協議書は、相続人間の契約書のような役割を果たし、後から「自分は納得していなかった」、「他の相続人が勝手に決めただけだ」といった相続人間の揉め事が起きることを防ぎます。

遺産分割協議書はどこでもらえる?

遺産分割協議書はもらえる?

上で説明したとおり、遺産分割協議書は相続人間で合意した内容を元に、相続人自身が作成するものであり、どこかでもらえるものではありません。

遺産分割協議書をもらうことができない理由

遺産分割協議書の記載は、「どの相続人」が、「どの遺産」を取得するのかを、第三者から見ても明確にわかるように、具体的に特定する必要があります。

その前提として、被相続人はどのような遺産を残していて、その価値はどのくらいであるのか、相続人はその遺産を何人で、どのように分けるのか、などを個別具体的に検討することが必要となります。

このように、遺産分割協議の状況はそれぞれに異なることから、遺産分割協議書を完全にテンプレート化することはできないのです。

これが、遺産分割協議書をどこかでもらうことができず、相続人自身で作成しなければならない理由です。

国税庁や法務局の遺産分割協議書ひな形はどこでもらえる?

行政機関のひな形はそれぞれ特殊な状況を前提としているため、参考にならない可能性もあります。

国税庁の遺産分割協議書

国税庁が提供している遺産分割協議書のひな形(記載例)については、くわしくは以下のページをごらんください。

法務局の遺産分割協議書

法務局が提供している遺産分割協議書のひな形(記載例)については、くわしくは以下のページをごらんください。

遺産分割協議書が必要となるケースとは?

相続が発生しても、必ず遺産分割協議書が必要というわけではありません。

ここでは、遺産分割協議書が必要となる5つのケースについてご紹介します。

相続人が複数いて、遺言書がない場合

相続人が2名以上いる場合、基本的には遺産分割の必要があります。

ただし、遺言書がある場合で、相続人全員がその遺言書に納得し、従う場合は遺産分割協議の必要はありません。

遺言書はあるが、すべての財産について記載がない場合

遺言書はあるものの、すべての財産について記載がないケースもあります。

この場合、記載がない財産についての分け方を協議する必要があります。

遺言書の内容と異なる分け方をする場合

遺言書があっても、その遺言書の記載内容に従う義務はありません。

遺言書は、あくまで亡くなった方のご意思でしかなく、それに拘束力はないためです。

したがって、遺言書の内容に従わず、異なる分け方をする場合は遺産分割協議が必要です。

相続登記などの手続きが必要となる場合

不動産の相続登記をする場合、遺産分割協議書が必要となります。

ただし、法定相続分で相続する場合、遺産分割協議書がなくとも相続登記ができます。

もっとも、法定相続分で相続した場合、不動産を相続人らが共有するという状況が発生します。

このような状況は、権利関係が複雑となるためお勧めしておりません。

また、相続税申告の際に、特例措置を使って相続税を軽減するようなケースも、遺産分割協議書が必要となる場合があります。

くわしくは、相続に強い弁護士にお尋ねください。

相続トラブルを防ぎたい場合

遺産分割協議書は、どの遺産を誰がどのように取得するか、相続人間で合意する文書です。

相続人間の合意内容を書面にすることで、後日、紛争となるリスクを減らすことができます。

したがって、遺産分割協議書については、相続に強い弁護士に作成を依頼されることをお勧めしております。

遺産分割協議書が不要なケースとは?

上記のように、遺産分割協議書を作成すべきケースはとても多いです。

では、反対に遺産分割協議書が不要なケースはどのようなものでしょうか。

遺産分割協議書が不要となるのは次の2つです。

①相続人が1人しかいないケース

相続人が一人しかいない場合、遺産を分割することができないため、遺産分割協議書は不要です。

②遺言書があり、かつ、その内容にしたがって遺産分割するケース

遺言書があり、かつ、その内容にしたがって遺産を分割する場合は遺産分割協議書は不要です。

ここでポイントとなるのは、遺言書が法律の条件を満たしているか否かです。

特に、自筆証書遺言の場合、有効であるための条件が厳しく、この条件をクリアしていないケースが多いです。

遺言書が無効となる場合は遺産分割協議書が必要となるので注意してください。

スマホで簡単、遺産分割協議書の自動作成!

当事務所では、遺産分割協議書のサンプルを素早く手軽に確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動作成できる遺産分割協議書シミュレーターをご提供しています。

遺産分割協議書の雛形ダウンロード

相続に強い当事務所の弁護士が作成した遺産分割協議書のひな形は、こちらからダウンロードしていただくことができます。

もっとも、遺産分割協議書の作成には専門的な知識や判断が必要となることから、あくまでひな形は参考程度にとどめて、実際の作成については、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書を自分で作成する手順と必要書類

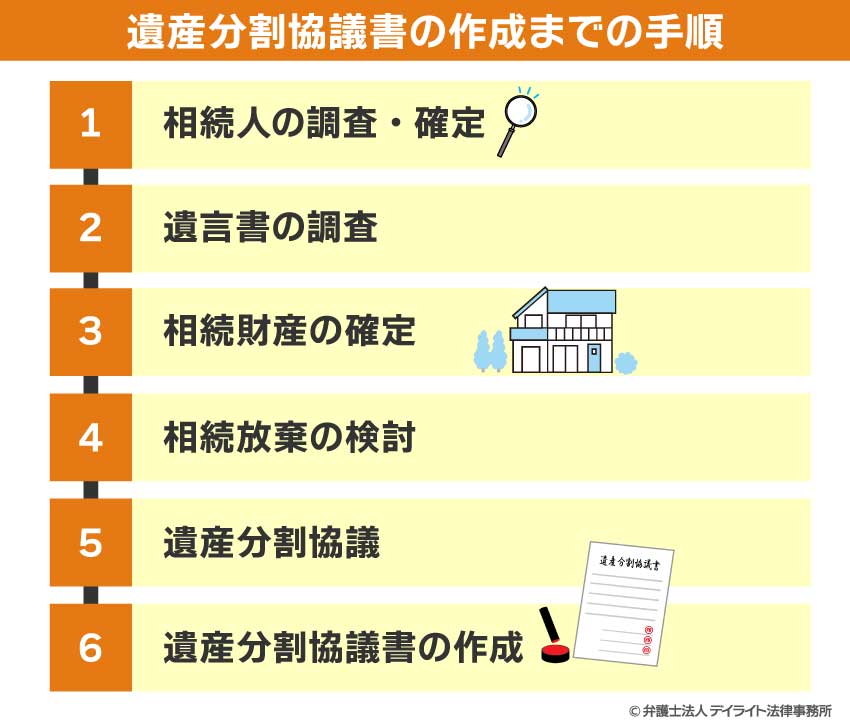

遺産分割協議書の作成までの手順

遺産分割協議書の作成は、次の手順を踏んで行います。

以下、解説します。

① 相続人の調査・確定

相続人が一人でも抜けていたら遺産分割協議は無効となってしまいます。

そのため、相続人の調査が重大なポイントとなります。

相続人の調査については、被相続人が出生したときまで戸籍を遡って調べる必要があります。

② 遺言書の調査

遺言書があれば、遺言内容が優先されます。

そのため、遺言書が存在するかどうかについて調査しましょう。

③ 相続財産の確定

遺産分割においては、対象となる遺産を漏れなく調査することが重大なポイントとなります。

遺産を調査し、不動産や非上場株式があれば、時価を適切に評価することも重要です。

④ 相続放棄の検討

プラスの財産よりも、マイナスの財産(負債)が多ければ、遺産分割よりも相続放棄を検討すべきです。

プラスの財産の方が多くても、遺産分割協議に加わりたくない場合、相続放棄を検討しましょう。

⑤ 遺産分割協議

相続放棄をしない場合は遺産分割が必要です。

確定した相続人と、どの遺産を誰がどのように取得するかについて、話し合いを行いましょう。

⑥ 遺産分割協議書の作成

遺産分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書作成の必要書類

相続人や財産等の調査にあたっては、必要書類を収集して丁寧に事実関係を確認することが大切です。

以下は、上記①〜⑥の過程で必要となる書類と入手先の一覧です。

| 必要書類 | 入手先 | 利用目的 |

|---|---|---|

| ①被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍・現戸籍謄本) | 市区町村役場窓口(被相続人の本籍地) ※窓口または郵送 |

①相続人の調査・確定 |

| ②相続人全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 | 市区町村役場(相続人の本籍地) ※窓口または郵送 |

|

| ③財産目録 | 相続人自身で作成(専門家に作成を依頼する場合を含む) | ③相続財産の確定 |

| ④財産目録を作成するための資料(不動産全部事項証明書、残高証明書など) | 法務局、銀行等の金融機関など ※相続対象の遺産によって異なる |

|

| ⑤相続放棄申述受理証明書 | 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄) | ④相続放棄者の確定 |

| ⑥寄与分・特別受益に関する贈与契約書等の証拠(寄与分・特別受益がある場合) | 各相続人が所持 | ⑤遺産分割協議 |

| ⑦印鑑登録証明書(相続人全員のもの) | 市区町村役場(相続人の住所地) ※窓口または郵送 |

⑥遺産分割協議書の作成 |

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書は様々な相続手続きのために活用されます。

下表は、遺産分割協議書の提出が必要となる場合の提出先をまとめたものです。

| 相続手続 | 提出先 |

|---|---|

| 不動産の名義変更 (相続登記) |

不動産の所在地を管轄する法務局 |

| 株式や投資信託の名義変更 | 上場株式:証券会社 投資信託:証券会社、銀行 非上場株式:株式発行会社 |

| 預貯金の解約・名義変更 | 銀行等の金融機関 |

| 自動車の名義変更 | 運輸支局 (普通自動車の場合) |

| 相続税の申告 | 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署 |

遺産分割協議書の作成費用はいくら?

遺産分割協議書の作成費用は、自分で作成する場合と専門家に依頼する場合とで異なります。

自分で作成する場合

自分で作成する場合は、実費だけが必要となります。

遺産分割協議にかかる実費は、相続人の人数や遺産の内容によっても異なりますが、概ね5,000円〜1万円程度が相場といわれています。

弁護士に依頼する場合

遺産分割の弁護士費用は一律に決まっているものではなく、ケースバイケースです。

また、遺産分割協議の交渉を依頼するのか、調停を依頼するのかでも金額が異なります。

一般的に、遺産分割協議の交渉の場合で、着手金として20万円から30万円程度、遺産分割調停の場合、着手金として、20万円〜50万円程度となることが多いようです。

あくまで参考程度として、くわしくは依頼予定の弁護士までおたずねください。

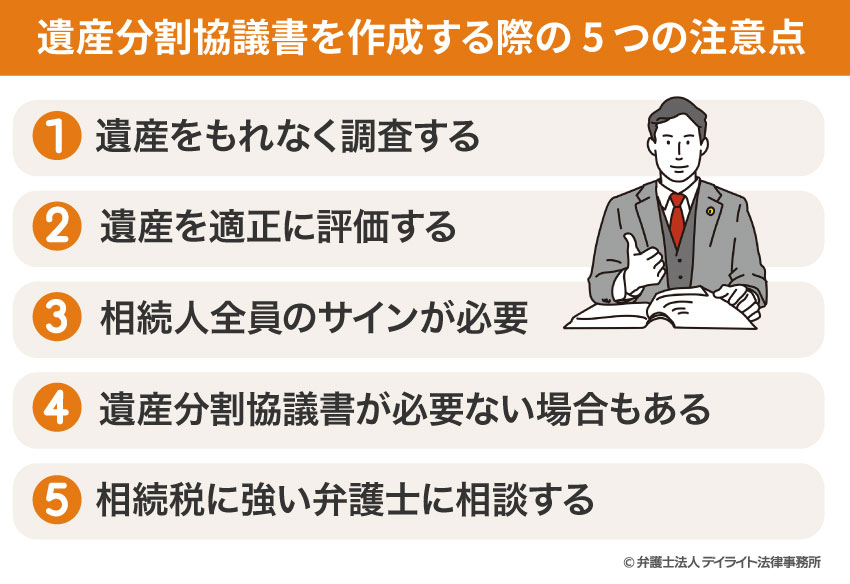

遺産分割協議書を作成する際の5つの注意点

遺産分割協議書を作成する際の注意点をご紹介します。

①遺産をもれなく調査する

遺産分割の前提として、遺産をもれなく調査することが重要です。

遺産にはプラスの財産(例えば、土地や建物などの不動産、預貯金や株式、自動車・美術品・骨董品・時計などの動産)のほかにマイナスの財産(借金、住宅ローン、カードローン、未払いの税金など)が含まれます。

遺産分割協議が成立した後に新たな遺産が見つかった場合には、その遺産について遺産分割協議のやり直しが発生する可能性があります。

②遺産を適正に評価する

遺産の範囲を確定できたら、次に遺産の価値を適切に評価することが大切です。

遺産の価値が正確に評価されていないと、遺産を公平に分けることができなくなります。

例えば、遺産の中に不動産や非上場株式などが含まれる場合、その評価は専門家でも難しいとされていることから、一般の方が独力で行うことはあまり現実的でありません。

遺産の中に不動産や非上場株式などが含まれる場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

③相続人全員のサインが必要

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となります。

一人でも相続人が抜けていると、遺産分割協議が無効となってしまうので注意が必要です。

④遺産分割協議書が必要ない場合もある

次のような状況の場合、遺産分割協議書は不要となります。

- 相続人が一人しかいない場合

- 相続人が複数名いても、他の相続人が相続放棄をしたことで相続人が一人となった場合

- あなたが相続放棄をする場合

なお、法定相続分どおりに遺産分割する場合でも、トラブル防止のために遺産分割協議書を作成されることをお勧めいたします。

⑤相続に強い弁護士に相談する

遺産分割協議書は法律文書であり、不備があると無効となってしまいます。

また、有効であっても、専門知識がない方が自分で作成すると、損をしたり、トラブルになる可能性も懸念されます。

遺産分割協議書の作成については、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めしています。

遺産分割協議書の作成は弁護士への相談がおすすめ

遺産分割協議書は相続人が自分自身で作ってもよく、弁護士などの専門家に作成を依頼しなければならないという決まりはありません。

しかし、次の理由から遺産分割協議書の作成は弁護士にお願いされることをお勧めしています。

適切な遺産分割を実現できる

遺産分割協議書の作成には相続に関する専門知識や専門的な判断が必要となるため、相続人自身が独力で作成するのはかなりハードルが高いといえます。

遺産分割協議書は、状況により、法務局などの公的機関や、銀行などの金融機関に提出する必要がある書類です。

遺産分割協議書に不備やミスがあった場合には、そのままでは相続の手続を受け付けてもらえず、作り直しや修正を求められる可能性があります。

また、相続人の間で不信感が生まれ、トラブルに発展する可能性もあります。

そのため、相続専門の弁護士等の専門家に作成を依頼するのがおすすめです。

なお、遺産分割協議書の作成や、作成に必要な書類の取り寄せのみであれば、弁護士以外の専門家も行うことができます。

しかし、遺産分割協議書をどのような内容にすべきか、といった個別具体的な相談については、法律によって、弁護士以外の者が対応することが原則として禁止されています。

相談に対する具体的なアドバイスをもらいたい場合には、弁護士に相談しましょう。

正確に、スピーディに遺産分割協議書を作成してもらえる

遺産分割に強い弁護士であれば、ご依頼を受けると、正確に、かつ、迅速に遺産分割協議書を作成してくれるでしょう。

遺産分割協議に関わるトラブルの対応も依頼できる

遺産分割協議においては、他の相続人が遺産分割協議に応じない、遺産を管理している相続人が資料を開示しない、などのトラブルが起きやすいです。

弁護士は、このようなケースにおいては、あなたの代理人として、相手と交渉することが可能です。

遺産分割協議書が作成後の手続きもサポート

遺産分割協議書を作成した後、銀行や法務局への提出等、様々な手続きが予想されます。

相続に強い弁護士であれば、このような面倒な手続きもしっかりとサポートしてくれます。

まとめ

- 遺産分割協議書とは、誰がどの遺産を取得するのかを相続人全員で話し合い、合意した内容を記載した書面です。

- 遺産分割協議書に記載する内容は具体的な状況によって異なり、これをテンプレート化することはできません。

- そのため、遺産分割協議書をどこかでもらうことはできず、相続人自身で、または相続人が専門家に依頼して、作成する必要があります。

- 国税局や法務局のホームページのほか、当事務所のホームページでは、遺産分割協議書のひな形・テンプレート(記載例)を提供しており、これらを参考にすることができます。

- 遺産分割協議書を相続手続のために提出する場合、不備やミスがあると手続を受け付けてもらえず、遺産分割協議書の作り直しや修正を求められる可能性があります。

- 遺産分割協議書をミスなく作成するためには、さまざまな資料の収集が必要となるだけでなく、相続に関する専門知識や判断が必要となるため、弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。

- 当事務所には弁護士と税理士からなる相続専門チームがあり、遺産分割協議書の作成から相続税の節税まで、幅広い内容のご相談にワンストップで対応することができます。

電話やオンラインでのご相談も受け付けており、初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にご利用ください。