死後離婚とは、配偶者が亡くなった後に、義父母や義兄弟姉妹などとの姻族関係(親族関係)を終わらせることをいいます。

死後離婚によって亡くなった配偶者との関係(戸籍や苗字等)が変わることはなく、相続や遺族年金の受け取りに影響が出ることもありません。

もっとも、死後離婚によって姻族との関係や子どもとの関係が悪化するケースもあることから、死後離婚をするかどうかは慎重に検討することが大切です。

この記事では、死後離婚の手続きやメリット・デメリット、注意点などについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

死後離婚とは?

死後離婚とは、配偶者(妻・夫)が亡くなった後に、姻族関係(いんぞくかんけい)を終了させるための手続きのことで、正式には「姻族関係終了届」といいます。

結婚をすると、配偶者の血族(父母や兄弟姉妹、叔父・叔母などです。)との間にも親族関係が発生します。

この親族関係のことを「姻族関係」といいます。

配偶者が亡くなった場合でも、何もしない限り姻族関係はそのまま継続します。

姻族関係を終了させるためには、死後離婚の手続きをする必要があります。

「死後離婚」という言葉から、配偶者が亡くなった後に配偶者と離婚する手続きを意味するものと誤解される方もいらっしゃいますが、死後離婚の手続きによって亡くなった配偶者との関係性が変わることはなく、戸籍にも変化はありません。

死後離婚によって変わるのは、あくまでも配偶者の姻族との関係だけです。

死後離婚の手続きについては、後ほどくわしく解説します。

姻族関係の終了について

姻族関係が終了するのは、⑴離婚をした場合、⑵死後離婚(姻族関係終了届)をした場合、の2つです。

通常の離婚によって姻族関係が終了した場合、離婚した元配偶者と再婚すれば姻族関係も復活します。

これに対して、死後離婚によって姻族関係が終了した場合、配偶者はすでに亡くなっているため再婚をすることはできず、したがって姻族関係が復活することはありません。

死後離婚のメリットとは?

死後離婚(姻族関係終了届)には次のようなメリットがあります。

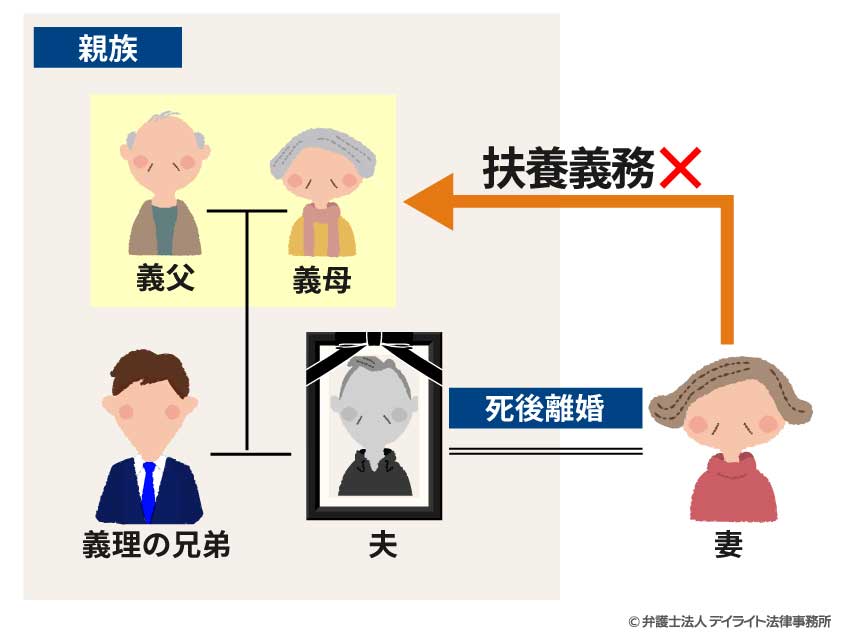

姻族に対する扶養義務がなくなる

姻族関係が残っていると、姻族に対する扶養義務(経済的に援助する義務)を負う可能性があります。

死後離婚をすることで、これらの義務を負担する可能性から解放されることができます。

三親等内の姻族(亡くなった配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、曽祖父母、叔父叔母、甥姪)は「親族」にあたります。

民法は、特別の事情がある場合には、家庭裁判所が親族に対して扶養義務を負わせることができるとしています(民法第877条第2項)。

そのため、状況によっては姻族(亡くなった配偶者の父母など)の面倒を見なければならなくなる可能性があります。

死後離婚をして姻族関係が終了すれば「親族」にあたらなくなるため、扶養義務を負う可能性をゼロにすることができます。

もっとも、配偶者について「特別の事情」が認められて実際に扶養義務を負担することとなるケースは稀であるため、本当に死後離婚をする必要があるかどうかは慎重に判断されることをおすすめします。

姻族との同居解消のきっかけになる

配偶者の父母と同居しており、配偶者が亡くなった後も同居を継続している場合には、死後離婚を同居解消のきっかけとして利用することが考えられます。

そもそも姻族と同居する義務はないことから、死後離婚をしなくても配偶者との同居を解消することはできます。

しかし、何年も姻族との同居を続けてきた場合には、何かのきっかけがなければ同居の解消を言い出しづらいというケースもあることでしょう。

死後離婚をすることで姻族関係がなくなり、法的にも親族としての道徳的な扶助義務(民法第730条)もなくなることから、死後離婚は同居解消を切り出すための良いきっかけになります。

精神的にすっきりする

配偶者の姻族との仲が良好ではない場合には、姻族関係が続いていること自体が精神的なストレスになっており、「配偶者が亡くなった以上は早く姻族との縁を断ち切りたい」と考える方がいらっしゃるかもしれません。

姻族関係を終了することで、姻族とは法的に何のつながりもない状態になることから、死後離婚によって精神的にすっきりすることができます。

再婚を見すえて姻族関係を整理できる

配偶者を亡くした後に再婚すると、新たに配偶者となった方の家族(義父母・義兄弟姉妹など)との間に姻族関係が発生します。

死後離婚(姻族関係の終了)をしなくても再婚することはできます。

ただし、死後離婚をしない限り亡くなった配偶者の姻族関係はそのまま続くことから、再婚によって2つの姻族関係が存在することになり、少々親族関係が複雑になります。

将来の再婚を見すえて姻族関係の複雑さを解消したいときには、死後離婚をするメリットがあるといえます。

祭祀財産の継承者を変更するきっかけになる

「祭祀(さいし)財産」とは、祖先を祀るために代々受け継がれている財産のことをいい、家系図や位牌、仏壇、墓地、墓碑(お墓)などがこれにあたります。

祭祀財産の継承者(主宰者)とは、この祭祀財産を受け継いで祖先の祭祀(法要等)を主宰する人のことです。

亡くなった配偶者が祭祀財産の継承者であった場合、遺言書で配偶者にその地位を引き継がせるというケースが少なくありません。

例えば、亡くなった配偶者が長男であり、先祖代々の祭祀財産の継承者に指定されていた場合で、その配偶者が「妻を祭祀財産の主宰者(継承者)に指定する」という遺言書を作成するケースなどがあります。

このようなケースでは、残された妻は姻族の先祖代々の祭祀財産(お墓等)の管理をしなければならないという負担を負うことになります。

夫の生前から姻族との関係が良好でなかった場合には、死後離婚をきっかけとして、姻族に祭祀財産の継承者(主宰者)の変更を申し出ることが考えられます。

なお、「親族」にあたらない人であっても祭祀財産の継承者(主宰者)になることができるため、妻が死後離婚によって姻族関係(親族関係)を終了させても、自動的に祭祀財産の継承者(主宰者)の地位を失うことはありません。

祭祀財産の継承者(主宰者)としての地位を手放すためには、利害関係者である姻族等との間で話し合って新たな継承者(主宰者)を決める必要があります。

このように、死後離婚によって直ちに祭祀財産の継承者(主宰者)の地位を手放せるわけではありませんが、変更を申し出るきっかけとして利用することはできます。

死後離婚のデメリットとは?

死後離婚(姻族関係終了届)のデメリットとして、次のようなものがあります。

姻族との関係性が悪化するリスク

死後離婚をするケースでは、そもそも姻族との関係性があまり良くないという場合が多いと思われます。

死後離婚をすることによって姻族の感情を逆撫でし、さらに関係性が悪化する可能性があります。

亡くなった配偶者との間に子どもがいない場合には、配偶者の姻族(配偶者の父母や兄弟姉妹等)との間で遺産分割をすることになります。

死後離婚すると、関係性の悪化によって遺産分割がスムーズに進まなくなるリスクがあります。

また、死後離婚をしても子どもと姻族との間には血のつながりがあるため、子どもとの親族関係はそのまま続きます(例えば、子どもと配偶者の父母については、祖父母と孫の関係が継続します)。

死後離婚をすることによって姻族と子どもとの関係が悪化し、子どもが姻族から嫌がらせを受けるリスクもあるため、注意が必要です。

子どもとの関係が悪くなるリスク

先ほど説明したように、死後離婚をしても子どもと姻族との親族関係はそのまま続きます。

子どもと姻族との関係性が良好な場合には、子どもから「なぜ死後離婚をしたのか」などと責められて、死後離婚をきっかけに関係が悪くなるリスクがあります。

死後離婚をする場合には、事前に子どもに説明をして納得してもらうなどのプロセスを踏むことを検討しましょう。

配偶者の墓参りや法要に参加しにくくなるリスク

亡くなった配偶者が姻族の先祖代々の墓に入っている場合には、姻族関係を終了することによって姻族との関係姓が悪化し、配偶者の墓参りをしにくくなる可能性があります。

また、亡くなった配偶者の法要を姻族が取り仕切ることになった場合には、法要に参加させてもらえないなどのリスクもあります。

特別寄与料を請求できなくなる

配偶者の姻族に対して介護・看病などを行っていた場合には、死後離婚をすることで特別寄与料(とくべつきよりょう)を請求できなくなるというデメリットがあります。

特別寄与料とは、親族が亡くなった方の財産の維持や増加に関して特別の貢献をした場合に、貢献の程度に応じて相続人に請求できる金銭のことをいいます。

特別寄与料を請求できるのは一定範囲の「親族」に限られていることから、死後離婚によって姻族関係(親族関係)を終了させた場合には特別寄与料を請求することができなくなってしまいます。

死後離婚の相続や遺族年金への影響とは?

死後離婚が亡くなった配偶者の遺産相続や遺族年金の受け取りに影響することはありません。

死後離婚は亡くなった配偶者との関係を変えるものではなく、あくまでも姻族との関係を変える(終了させる)ものだからです。

したがって、死後離婚をしても亡くなった配偶者の遺産を相続することができ、また、遺族年金を受け取ることもできます。

死後離婚に必要な手続き

死後離婚の流れ

死後離婚の手続きの流れは、次のようにとてもシンプルです。

- 1. 必要書類を準備する(必要書類については次の項目でくわしく解説します。)

- 2. 市区町村役場に届出をする

死後離婚を希望する方は、自分の本籍地または所在地(一時的な居所でも可能)を管轄する市区町村役場に必要書類(姻族関係終了届と添付書類)等を提出して届出をします。

届出は単独で一方的に行うことができ、姻族の同意や協力は不要です。

直接市区町村役場の直接窓口へ出向いて届出を行うことも、郵送で届出を行うこともできます。

※市区町村によって取り扱いが異なる可能性がありますので、詳細は各市区町村役場の窓口へお問い合わせください。

死後離婚の必要書類等

死後離婚の手続きは市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出して行います。

その他の添付書類等は各市区町村によって異なる可能性がありますが、一般的には以下のようなものが必要となります。

| 必要書類 | 入手先 | 備考 |

|---|---|---|

| 姻族関係終了届 | 各市区町村のホームページからダウンロード可能 | |

| 届出人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 本籍地の市区町村役場に届出を行う場合は不要 |

| 配偶者の戸籍謄本

または除籍謄本 |

本籍地の市区町村役場 | 配偶者の死亡が記載されているものが必要 |

| 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカード等) | ー | 詳細は各市区町村にご確認ください |

| 届出人の印鑑 | ー |

※必要書類等は市区町村によって異なる可能性がありますので、詳細は各市区町村役場の窓口へお問い合わせください。

死後離婚にかかる費用

死後離婚(姻族関係終了届の提出)に費用はかかりません(無料)。

死後離婚の期限

死後離婚に期限はありません。

配偶者の亡くなった後であれば、いつでも姻族関係を終了させることができます。

死後離婚の注意点

死後離婚は取り消すことができない

死後離婚は届出が受理されると、その後は取り消すことができません。

配偶者が生きている場合であれば、一度離婚しても再婚することで姻族との親族関係を復活させることができます。

しかし、死後離婚の場合は配偶者がすでに亡くなっているため、再婚によって姻族との親族関係を復活させることもできません。

死後離婚には上で説明したようにデメリットもあることから、死後離婚をするかどうか、いつ死後離婚の手続きをするのか、等の判断は慎重に行うことが大切です。

子どもと姻族との血族関係(親族関係)は続く

死後離婚をすることによって、届出をした本人と亡くなった配偶者の姻族との親族関係は終了しますが、子どもと姻族との親族関係は継続します。

子どもは姻族と血のつながり(血族関係)があるためです。

例えば、亡くなった配偶者(妻)の父母(義父母)が存命のケースでは、義父母は変わらず子どもにとっての祖父母にあたります。

その後に義父母が亡くなった場合、子ども(義父母にとっての孫)は亡くなった妻(義父母にとっての娘)の代わりに義父母の遺産を相続することになります(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます)。

※ 「代襲相続」とは相続開始時点で子どもが死亡等によって相続権を失っている場合に、孫(子どもの子ども)が代わりに遺産を相続するという制度であり、死後離婚の効果ではありません。

子どもが義父母の遺産を代襲相続する場合、他の姻族とともに遺産分割を行うことになります。

死後離婚によって姻族との関係性が悪化した場合には、子どもも姻族から嫌がらせを受けて遺産分割が難航するなどのリスクがあるため、注意が必要です。

死後離婚についてのQ&A

![]()

死後離婚のトラブルの事例としてどのようなものがありますか?

- 残された配偶者と姻族(義兄弟姉妹)との間で遺産分割協議をしなければならないケースで、死後離婚によって姻族との関係が悪化し、遺産分割協議が紛糾してしまった事例

- 子どもに死後離婚をすることを事前に伝えておらず、子どもとの関係がこじれてしまった事例

- 長男の亡き後も、長男の妻との同居・介護を続けてもらえるものと思い、長男夫婦に金銭的な援助をしてきたにもかかわらず、長男の死後にその妻から死後離婚を切り出されてしまった(同居を続けられなくなった)事例

- 死後離婚によって姻族との関係が悪化た結果、子どもも姻族から嫌がらせを受けるようになった事例

このように、死後離婚によってトラブルになるケースは少なくありません。

死後離婚を希望される際には、事前に相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

![]()

死後離婚したらお墓はどうなりますか?

死後離婚によって姻族関係を終了させることと、どこのお墓に入るかはまったくの別問題だからです。

配偶者と同じお墓に入るのか、それとも別のお墓に入るのかを自由に選ぶことができます。

もっとも、亡くなった配偶者が姻族側の先祖代々のお墓に入っている場合には、死後離婚によって配偶者と姻族から同じお墓に入ることについて反対を受けるなど、事実上配偶者と同じお墓に入りづらくなるという可能性はあります。

![]()

死後離婚された姑はどうなりますか?

これによって残された配偶者と姑との権利・義務関係が大きく変化することはありません。

確かに、民法は同居している親族について互いに扶け合う義務(相互の扶助義務)があると定めている(民法第730条)ことから、姑が残された配偶者と同居していた場合には、死後離婚によって扶助を求める権利がなくなるようにも思われます。

参考:民法|eーGOV法令検索

しかし、この定めは倫理的・道徳的なものにすぎず、もともと法的な強制力はありません(残された配偶者に対して扶助を強制することはできません)。

また、上で解説したように、特別の事情がある場合には残された配偶者が姑に対する扶養義務を負っているケースがある(民法第877条第2項)ものの、そのようなケースは非常に稀であり、残された配偶者から財産をもらうことを条件に面倒を見ているなどの例外的なケースに限られます。

したがって、ほとんどのケースにおいては、死後離婚によって姑が残された配偶者に対して権利を主張できなくなるなどの影響を受けることはなく、姻族関係の終了という法律上・戸籍上の影響を受けるにとどまります。

もっとも、姑が残された配偶者と同居している場合には、死後離婚をきっかけに同居解消の申し出を受けるなどの事実上の影響を受ける可能性があります。

![]()

死後離婚で苗字はどうなりますか?

繰り返しになりますが、死後離婚は姻族関係を終了させるものにすぎず、亡くなった配偶者との関係や苗字(姓)に影響することはありません。

つまり、死後離婚をしても引き続き、亡くなった配偶者と同じ戸籍に入っている状態が継続します。

結婚の際に亡くなった配偶者の苗字に変更していたケースにおいて、死後離婚を機に苗字を旧姓に戻したいという場合には、死後離婚の手続きとは別に「復氏届」の手続きを行うことで、苗字を旧姓に戻すことができます。

なお、復氏届をすると亡くなった配偶者と同じ戸籍から抜けることとなり、①新たに新しい戸籍を作る、または②結婚前の戸籍に戻る、のいずれかを選択することになります。

まとめ

- 死後離婚とは、配偶者が亡くなった後に、市区町村役場に届出をして姻族関係を終了させる手続きのことをいいます。

- 死後離婚によって亡くなった配偶者との関係(戸籍や苗字等)が変化することはなく、相続や遺族年金の受け取りにも影響はありません。

- 死後離婚のメリットとして、姻族の扶養義務を負う可能性がなくなる、精神的にすっきりする、同居解消のきっかけになる、祭祀財産の継承者変更のきっかけになる、などをあげることができます。

- 死後離婚のデメリットとして、姻族との関係が悪化して自分や子どもの遺産分割が難航するリスクがある、子どもとの関係が悪化するリスクがある、などをあげることができます。

- 死後離婚の手続きは必要書類を市区町村役場に提出するというシンプルなものですが、死後離婚によってトラブルになるケースも少なくないことから、本当に死後離婚をすべきかどうかは慎重に検討することが大切です。

- 死後離婚や相続トラブルに悩まれている場合には、相続問題に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続問題に強い弁護士で構成する「相続対策専門チーム」を設置しており、死後離婚に関するご相談はもちろんのこと、遺産分割協議、遺言書の作成、相続放棄、相続登記、相続税の申告・節税対策、相続トラブルの解決など、相続全般に関する幅広いご相談をうけたまわっています。