例えば、遺産の調査や預貯金・株式等の名義変更、不動産の相続登記などを行います。

この記事では、遺言執行者の義務や権限、遺言執行者になれる人、遺言執行者の報酬などについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺言執行者の選任が必要なケース、選任した方が良いケースについても解説しますので、参考にされてみてください。

目次

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことをいいます。

遺言書の内容を実現するために必要な手続きには、例えば、相続人や相続財産の調査、財産目録の作成、預貯金や株式の名義変更・払戻し、不動産の相続登記などがあります。

遺言執行者は、相続人から独立した立場で職務を行うことができ、相続人の利益と反する場合でも、遺言執行者として遺言書の内容を実現することができます。

かつて遺言執行者は「相続人の代理人」にすぎないとされていましたが、2019年の民法改正によって、遺言執行者の地位と権限が強化されました。

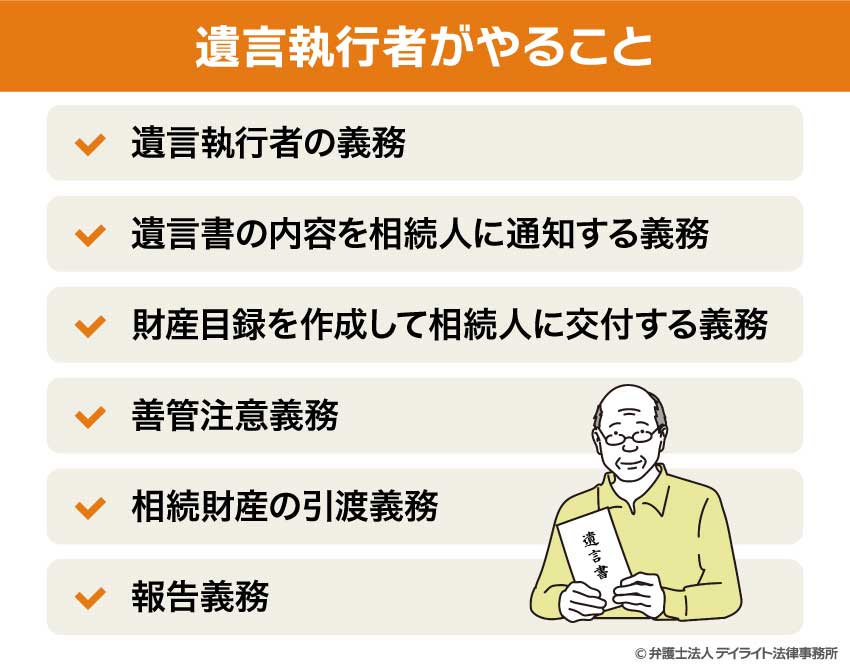

遺言執行者がやること

遺言執行者には、遺言書の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利・義務があります。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

以下では、遺言執行者の義務と権限について、より具体的に解説します。

遺言執行者の義務

遺言執行者の義務として、次のようなものがあります。

- 遺言書の内容を相続人に通知する義務

- 財産目録を作成して相続人に交付する義務

- 善管注意義務

- 相続財産の引渡義務

- 相続人への報告義務

遺言執行者がこれらの義務に違反して相続人に損害が発生した場合には、相続人に対する損害賠償責任を負う可能性があります。

また、任務を怠ったとして遺言執行者を解任される可能性があります。

以下では、それぞれの義務についてより詳しく解説します。

遺言書の内容を相続人に通知する義務

遺言執行者が就任して任務を開始する際には、遅滞なく遺言書の内容を相続人全員に通知する義務があります。

この義務は、相続人が遺言書や遺言執行者の存在を知らずに遺産を処分してしまうことを避けるためのものです。

実務上は、遺言書のコピー等を送付することによって遺言書の内容を通知するという方法がとられています。

また、遺言執行者に就任した旨の通知(就任通知書)とともに送付されるのが一般的です。

遺言執行者が相続人への通知を行うためには、その前提として、戸籍謄本等を取り寄せて相続人を調査する必要があります。

財産目録を作成して相続人に交付する義務

遺言執行者には、財産目録を作成して相続人に交付する義務があります。

また、相続人の要求があるときには、相続人の立会いのもとで財産目録を作成するか、または公証人に作成させることが必要です。

「財産目録」とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の相続財産を一覧にしたものです。

財産目録には不動産や預貯金、自動車、株式などのプラスの財産だけでなく、借金・ローンや未払金などのマイナスの財産も含めて記載する必要があります。

財産目録は遺言書に添付されていることがあります。

しかし、遺言書が作成されてから相続が開始するまでの間に相続財産の状況が変わっている可能性があります。

そこで、遺言執行者はあらためて相続財産の調査を行い、財産目録を作成することになります。

相続財産の調査は、不動産の登記簿や預貯金の通帳、ローンの残高証明書などの客観的な資料を手がかりにして行います。

善管注意義務

遺言執行者は、遺言の執行を任された者として通常期待される程度の注意を払って職務を遂行する義務(これを「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」といいます。)を負っています。

「通常期待される」注意の程度は、遺言執行者の知識や職業、専門家としての能力、社会的な地位や性質などによって異なります。

例えば、弁護士などの専門家が遺言執行者に就任した場合には、一般の会社員が遺言執行者に就任した場合よりも高度の注意義務を負うことになります。

相続財産の引渡義務

遺言執行者には、遺言書の内容に従って相続財産を相続人や受遺者に引き渡す義務があります。

例えば、遺言書に基づいて預貯金の払戻しをした場合には、払い戻した金銭を相続人や受遺者に引き渡す必要があります。

報告義務

遺言執行者には相続人に対する報告義務があります。

相続人から問い合わせがあった場合には、相続手続きの進捗状況を報告しなければなりません。

また、遺言執行の手続き(すべての相続手続き)が完了した後は、遅滞なく完了報告を行う必要があります。

遺言執行者の権限〜遺言執行者ができること〜

遺言執行者は、遺言書の実現に必要な一切の行為をする権限が認められています。

例えば、遺言書に基づいて次のようなことをすることができます。

- 相続人や相続財産の調査

- 相続財産の管理

- 遺言書の検認

- 各種の名義変更

- 預貯金の払い戻しと分配

- 不動産の登記申請

- 遺贈

- 非嫡出子の認知

- 推定相続人の廃除・取消し

不動産の登記申請について

遺言執行者は、「特定の不動産を特定の相続人に相続させる」という内容の遺言書がある場合にも、不動産の登記名義を被相続人から特定の相続人へ変更するための登記申請手続き(これを「相続登記」といいます。)をすることができます。

2019年の民法改正前は、「特定の不動産を特定の相続人に相続させる」という内容の遺言書がある場合、特定の相続人のみが相続登記を行うことができ、遺言執行者は行うことができないとされていました。

2019年の民法改正によって遺言施行者の権限が強化され、遺言執行者は「対抗要件を備えるために必要な行為」つまり、相続登記の申請をすることができる(民法第1014条第2項)ようになりました。

預貯金の払戻し・分配について

遺言執行者は、「特定の預貯金を特定の相続人に相続させる」といった内容の遺言書がある場合には、金融機関に預貯金の払戻しを請求して、相続人に分配することができます。

反対に、このような内容の遺言書がない場合には、遺言執行者が金融機関に預貯金の払戻しを請求することはできません。

なお、預貯金の解約については、その預貯金の全部を特定の相続人に相続させる内容の遺言書(例えば、「X銀行A支店(口座番号XXXXXXX)の預金の全部を甲に相続させる」という遺言書)がある場合に限って行うことができます。

遺贈について

遺贈(いぞう)とは、遺言書によって相続人以外に相続財産を無償であげることをいいます。

遺言執行者が指定されている場合、遺贈は遺言執行者のみが行うことができます。

非嫡出子の認知について

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の認知とは、法律上の夫婦関係にない女性との間に生まれた子どもについて、自分の子どもであると認めることによって、法律上の親子関係を発生させる手続きのことをいいます。

遺言書で非嫡出子の認知をする場合、遺言執行者が認知の届出を行う必要があります。

推定相続人の廃除・取消しについて

推定相続人の廃除(はいじょ)とは、相続人になる予定の者から被相続人に対する著しい非行(虐待や重大な侮辱など)があった場合に、被相続人の意思で相続権を失わせることをいいます。

遺言書で推定相続人の廃除やその取消しをする場合、遺言執行者が家庭裁判所に請求をする必要があります。

遺言執行者ができないこと

遺言執行者は、相続人本人が行わなければならない手続きを行うことはできません。

例えば、相続税の申告は相続人本人(または税理士)が行う必要があり、遺言執行者が代わりに行うことはできません。

遺言執行者の選任が必要なケース

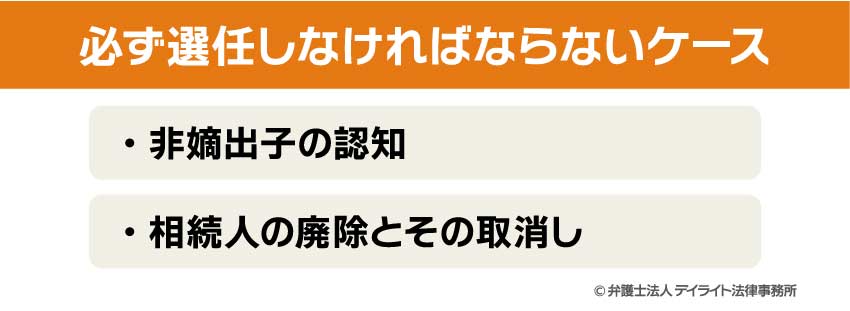

必ず選任しなければならないケース

遺言執行者にしかできない行為が遺言書に記載されているケースでは、遺言執行者の選任が必要となります。

遺言執行者にしかできない行為として、次のようなものがあげられます。

非嫡出子の認知

戸籍法は、遺言書で非嫡出子の認知をする場合には、遺言執行者が認知の届出をしなければならないと定めています。

したがって、遺言書に「非嫡出子の認知」が記載されている場合で、遺言者(被相続人)が遺言執行者を指定していないときには、相続人等が遺言執行者を選任する必要があります。

相続人の廃除とその取消し

民法は、遺言書で相続人の廃除やその取消しをする場合には、相続の開始後、遺言執行者が家庭裁判所に請求を行う必要があるとしています。

したがって、遺言書に「相続人の廃除(またはその取消し)」が記載されている場合で、遺言者(被相続人)が遺言執行者を指定していないときには、相続人等が遺言執行者を選任する必要があります。

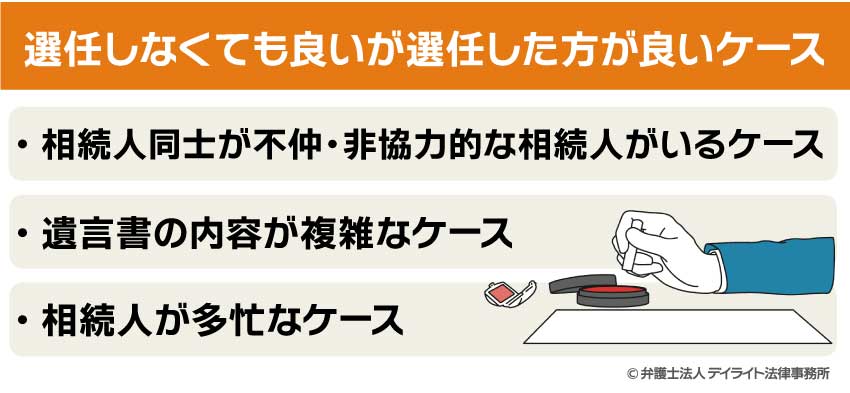

選任しなくても良いが選任した方が良いケース

次のようなケースでは、遺言執行者の選任は必須ではないものの、選任した方が良いといえます。

相続人同士が不仲・非協力的な相続人がいるケース

遺言執行者がいない場合には相続人全員が協力して相続手続きを行う必要があるため、相続人同士が不仲のケースや非協力的な相続人がいるケースでは、相続手続きが滞ってしまう可能性があります。

このようなケースでは、遺言執行者を選任し、遺言執行者と各相続人との間でやり取りをすることをおすすめします。

遺言書の内容が複雑なケース

遺言書の内容が複雑なケースで、相続人の中に相続手続きに詳しい人がいない場合には、遺言執行者を選任したほうが良いといえます。

相続手続きは相続法に従って行う必要があるため、遺言書の内容が複雑なケースでは、相続にくわしい弁護士に依頼することをおすすめします。

相続人が多忙なケース

遺言執行者がいない場合には、相続人自身で相続手続きを行う必要があるため、相続人が多忙な場合には手続きが滞ってしまう可能性があります。

遺言執行者を選任することで、相続手続きに必要な書類の取得や金融機関・役所等での相続手続きを遺言執行者に任せることができます。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任方法には大きく、①遺言者本人が遺言書で指定する方法、②利害関係人が家庭裁判所に選任してもらう方法、の2つがあります。

遺言者本人が遺言書で指定する方法

遺言者本人(遺言書を作成する人のことです。)は、遺言書を作成して遺言執行者を指定することができます。

さらに、遺言書で指定する方法には(a)遺言書で直接遺言執行者を定める方法、(b)遺言書で遺言執行者を指定する人を定める方法、の2パターンがあります。

遺言執行者に就任してほしい人が決まっている場合には、遺言書に「〇〇を本遺言の遺言執行者に指定する」といった内容を記載します。

なお、遺言執行者として指定された人は遺言執行者になるかどうかを自由に決めることができ、就任を拒否することもできます。

自分自身で遺言執行者を選ぶのではなく、信頼できる人に遺言執行者を選んでもらいたいという場合には、遺言書で遺言執行者の指定を委託することができます。

この場合には、遺言書に「本遺言の遺言執行者の指定を〇〇に委託する」といった内容を記載します。

利害関係人が家庭裁判所に選任してもらう方法

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、相続人等の利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

申立てを受けた家庭裁判所は、遺言執行者を選任します。

選任の申立てをすることができる「利害関係人」の範囲は、次のとおりです。

- 相続人

- 遺言者の債権者(借金の貸主等)

- 遺贈を受けた人(遺言によって財産の贈与を受けるたのことです。)

申立先の裁判所は、遺言者の最後の住所を管轄(担当)する家庭裁判所です。

裁判所の管轄区域はこちらから調べることができます。

引用:裁判所の管轄区域|裁判所

遺言執行者の資格

遺言執行者となり得る者

遺言執行者になるために特別な資格は必要なく、基本的には誰でも遺言執行者になることができます。

また、個人だけでなく法人(株式会社や社団法人、弁護士法人など)も遺言執行者になることができます。

遺言執行者の欠格事由

ただし、遺言者が亡くなった時点(遺言書の効力が発生する時点)で未成年者または破産者にあたる場合、遺言執行者になることができません(民法第1009条)。

遺言執行者は専門家に依頼するのがおすすめ

遺言執行者は相続に強い弁護士等の専門家に依頼するのがおすすめです。

相続に強い専門家は相続手続きを熟知しているため、遺言の執行をスムーズに行うことができます。

また、専門家は中立・公平な立場で遺言執行を行うため、相続人間のトラブルを回避できる可能性が高いといえます。

遺言執行者に指定・選任されることが多い専門家として、弁護士のほかに、司法書士、行政書士、信託銀行などをあげることができます。

以下では、どのような場合に、どのような専門家を遺言執行者として指定・選任するのがよいかについて解説します。

弁護士が遺言執行者となる場合

相続人間のトラブルが発生するリスクがある場合や、関連する相続手続きについて相談したい場合には、相続に強い弁護士を遺言執行者として指定・選任するのがおすすめです。

弁護士は法律の専門家であり、遺言書の作成、遺産の調査、遺産分割、相続放棄、家族信託、相続トラブルの解決、調停・審判手続き、訴訟対応など、相続全般に関わる手続きを行うことができます。

そのため、弁護士を遺言執行者に指定することで、相続手続きをワンストップでスムーズに行うことができます。

特に、遺産分割や相続放棄、身分関係等に関するトラブルの対応は弁護士のみが行うことができ、他の専門家は基本的に対応することができません。

そのため、相続人同士のトラブルになる可能性がある場合や、相続手続きについて疑問や不安がある場合には、相続に強い弁護士に依頼することを強くおすすめします。

司法書士が遺言執行者となる場合

相続財産の中に不動産が多数含まれており相続登記を行う必要がある場合には、司法書士を遺言執行者に指定・選任することが考えられます。

司法書士は登記手続きの専門家であるため、遺言執行者に指定・選任することで相続登記をスムーズに進めることができます。

ただし、相続登記以外の手続きについて司法書士が対応できる範囲は限定されています。

遺産の中に不動産以外の財産が多く含まれている場合や、相続人同士のトラブルが懸念される場合、遺産分割等について相談する必要がある場合には、弁護士に依頼することを検討しましょう。

行政書士が遺言執行者となる場合

相続財産の数が比較的少なく相続登記が不要な場合(不動産が含まれていない場合)で、かつ、相続人同士のトラブルが発生する可能性も低いケースでは、行政書士を遺言執行者に指定・選任することが考えられます。

行政書士は基本的に法律文書を作成する専門家であり、登記や法律問題に関するアドバイスをすることはできません。

信託銀行が遺言執行者となる場合

信託銀行が遺言執行者となるのは、遺言信託を利用するケースがほとんどです。

「遺言信託」とは、信託銀行が、遺言書の作成に関する相談やサポート、遺言書の保管、相続財産の調査、遺産分割手続き等をパッケージとして行うサービスのことをいいます。

他の専門家に依頼する場合と比較して支払う報酬が高額になる傾向にあります。

遺言執行者の報酬については次の項目で解説します。

遺言執行者の報酬

基本的に遺言執行者には報酬を支払う必要があります。

遺言執行者の報酬の決め方には大きく次の3つの方法があります。

- 遺言書で指定する方法

- 遺言執行者と相続人の協議で決める方法

- 家庭裁判所が決める方法

遺言執行者を相続人等の親族や知り合いに依頼する場合には、報酬が無償とされるケースも少なくありません。

報酬が支払われるケースでの相場は、20万円〜30万円程度です。

専門家に依頼する場合の報酬

遺言執行者を専門家に依頼する場合の報酬額は、それぞれの専門家が自由に決めることができます。

以下では、それぞれの専門家に依頼した場合の報酬相場について解説します。

弁護士に依頼する場合

多くの弁護士は、「旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準(以下「旧規程」といいます。)」に準じた報酬額を設定しています。

最低の報酬額は30万円前後で、相続財産の金額に対して1%〜3%前後の報酬額を算出することとしているケースがほとんどです。

ご参考までに、弁護士に遺言執行者を依頼する場合の旧規程は次のとおりです。

| 相続財産の額 | 弁護士報酬の額 |

|---|---|

| 300万円以下 | 30万円 |

| 300万円超3000万円以下 | 2%+24万円 |

| 3000万円超3億円以下 | 1%+54万円 |

| 3億円超 | 0.5%+204万円 |

※それぞれの弁護士により報酬額の設定は異なるため、事前に見積もりをもらうようにしてください。

司法書士に依頼する場合

それぞれの司法書士により報酬額の設定は異なりますが、相続財産の金額に対して0.5%〜2%前後の報酬額を設定しているケースが多いといえます。

最低の報酬額は30万円前後です。

行政書士に依頼する場合

それぞれの行政書士により報酬額の設定は異なりますが、相続財産の金額に対して0.5%〜2%前後の報酬額を設定しているケースが多いといえます。

最低の報酬額は25万円前後です。

信託銀行に依頼する場合

それぞれの信託銀行により報酬額の設定は異なりますが、相続財産の金額に対して0.5%〜2%前後の報酬額を設定しているケースが多いといえます。

最低の報酬額は100万円〜150万円前後です。

また、遺言信託のサービスを利用する場合、遺言執行者としての報酬に加えて、取扱手数料や遺言書の保管料等が発生します。

以下の表は、相続財産の金額ごとに各専門家の報酬相場をまとめたものです。

| 相続財産の金額 | 専門家ごとの報酬相場 | |||

|---|---|---|---|---|

| 行政書士 | 司法書士 | 弁護士 | 信託銀行 | |

| 5,000万円以下 | 25万〜60万円 | 30万~80万円 | 30万~100万円 | 100万~150万円 |

| 5000万円超 1億円以下 |

60万〜130万円 | 80万~130万円 | 100万~150万円 | 150万~250万円 |

| 1億円超 3億円以下 |

130万~300万円 | 130万~300万円 | 150万~350万円 | 250万~450万円 |

遺言執行者の報酬は誰が払うの?

被相続人が報酬を支払う人を遺言書で指定している場合には、その指定に従います。

遺言書で指定されていない場合には、原則として相続財産から支払われます。

つまり、特定の相続人だけが支払うのではなく、相続人全員で支払うことになります。

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。

遺言執行者についてのQ&A

遺言執行者は相続人と同一人物でもいいですか?

法律上は、相続人が未成年者または破産者にあたらない限り、遺言執行者になることができます。

しかし、遺言執行者と相続人が同一人物の場合には、次のようなデメリットがあります。

- 遺言執行者に選ばれなかった相続人が不満を持ち、遺言執行者に協力しないリスクがある

- 遺言執行者に選ばれなかった相続人が遺言執行者の不正を疑いトラブルになるリスクがある

- 遺言執行者になった相続人が相続手続きに不慣れな場合、手続きに時間がかかる

- 遺言執行者に選ばれた相続人に負担がかかる

無用なトラブルを避けるためには、相続人以外を遺言執行者にするのが望ましいといえます。

また、遺産相続の手続きをスムーズに進めるためには、一定以上の相続手続きに関する知識があり、中立の立場で手続きを進められる方を遺言執行者にするのがおすすめです。

遺言執行者の選任をすべきかどうかを含めて、一度相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。

遺言執行者が死亡したらどうなるの?

相続開始前に死亡した場合

遺言執行者が相続の開始前(被相続人の死亡前)に亡くなった場合、遺言者は遺言書で新たに遺言執行者を指定することができます。

相続開始後に死亡した場合

遺言執行者が相続開始後に亡くなった場合、遺言執行者の地位が遺言執行者の相続人に引き継がれることはなく、遺言執行者は不在の状態になります。

そのため、相続人や受遺者等の利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

なお、遺言執行者が職務の開始後に亡くなったときには、すでに実施済みの職務について報酬を請求する権利が遺言執行者の相続人に引き継がれます。

また、遺言執行者の相続人は、遺言執行者が死亡したことによる職務の終了を相続人等の利害関係人に通知します。

また、亡くなった遺言執行者が保管・管理していた物があれば、新たな遺言執行者または相続人に引渡します。

遺言執行者の死亡に備える方法

遺言執行者が亡くなった後に利害関係者が新たな遺言執行者の選任を申し立てることもできますが、相続手続きが滞ってしまう可能性があります。

遺言執行者が亡くなってしまうという万一の事態に備える方法として、遺言書で予備的な遺言執行者をあらかじめ定めておく方法があります。

例えば、「遺言執行者に指定したAが亡くなった場合には、Bを遺言執行者に指定する」といった内容を遺言書に記載します。

遺言執行者は複数選任できる?

遺言執行者は複数選任することができます(民法1017条)。

この場合、遺言書等による特段の指定がないときは、遺言執行者は過半数による多数決で任務を行うことになります。

※ただし、保存行為(相続財産の現状維持を目的とした手入れや修繕などをいいます。)はそれぞれの遺言執行者が単独で行うことができます。

遺言執行者を複数選ぶメリットとしては、業務の負担が分散・軽減されること、一部の遺言執行者が病気などで任務を行えない場合にも他の遺言執行者が代わりに任務を行えること、などがあげられます。

他方で、遺言執行者を複数選ぶデメリットとして、遺言執行者間で意見の対立が生じて手続きが滞るリスクをあげることができます。

特に、選任した遺言執行者の人数が偶数の場合に意見が割れると、過半数の状態になりません。

そのため、一人の遺言執行者の辞任または解任によるか、もしくは家庭裁判所に遺言執行者の追加を申立てるなどの手続きが必要となります。

このようなリスクを避けるためには、遺言書でそれぞれの遺言執行者の役割分担を定めた上で、それぞれの役割については単独で意思決定することができる、という指定をすることが考えられます。

遺言執行者なしだと銀行の手続に支障がある?

遺言執行者なしでも銀行の手続き(口座の名義変更や預貯金の払戻し等)を行うことはできますが、遺言執行者がいる場合に比べて手続きがスムーズに進まない可能性があります。

遺言執行者がいる場合には、銀行窓口に行って手続きをすることができ、相続人が銀行窓口に行く必要はありません。

これに対して、遺言執行者がいない場合には、相続人本人が銀行窓口へ行く必要があります。

そのため、相続人等が会社にお勤めのときには、平日の日中に休暇を取って対応しなければならないなどの支障が生じる可能性があります。

また、金融機関によっては、遺言執行者がいない場合には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要とされるなど、相続人全員の協力が必要となるケースもあります。

公正証書遺言で遺言執行者がいない場合はどうなりますか?

公正証書遺言について遺言執行者が指定されていない場合、遺言書の存在や内容を知らない相続人等が相続手続きを完了させてしまい、手続きのやり直しが発生するリスクがあります。

「公正証書遺言」とは、公証人という法律の専門家によって作成され、公証役場で保管される遺言書のことです。

遺言者(被相続人)が亡くなって相続が開始した場合でも、公証役場には遺言書の存在や内容を相続人等に通知する義務がありません。

また、相続人や受遺者についても、遺言書の存在や内容を他の相続人等に通知する義務はありません。

したがって、遺言執行者がいない場合には、相続人等が遺言書の存在や内容を知らずに相続手続きを進めてしまう可能性があります。

遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は遅滞なく遺言書の内容を相続人全員に通知する義務を負うため、こうしたリスクを回避することができます。

まとめ

- 遺言執行者とは、相続人から独立した立場で、遺言書の内容を実現するために必要な手続きをする人のことをいいます。

- 遺言書で非嫡出子の認知や相続人の廃除・取消しを行う場合には、遺言執行者を選任する必要があります。

- 遺言執行者の選任が必須ではない場合でも、相続人が不仲のケースや相続人が多忙なケース、遺言書の内容が複雑なケースなど、相続手続きをスムーズに進められない可能性があるケースでは、遺言執行者を選任した方が良いでしょう。

- 未成年者と破産者以外であれば誰でも遺言執行者になることができますが、相続手続きをスムーズにすすめるためには、相続に詳しい弁護士等の専門家を遺言施行者に指定するのがおすすめです。

- 専門家に遺言執行者を依頼する場合の報酬は、それぞれの専門家によって異なります。

法律相談等を活用して、事前に報酬の金額を確認するようにしてください。

当事務所では、相続問題にくわしい弁護士だけで構成する相続対策専門チームを設置しています。

遺言書の執行はもちろんのこと、遺言書の作成や遺産分割、相続放棄、相続トラブル、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関する幅広いご相談をうけたまわっています。

遠方の方にはオンラインでのご相談にも対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。