目次

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義人を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行うことをいいます。

相続登記には3つのパターンがあります。

相続登記の義務化により、3年以内に相続登記を行わないと罰則の対象となります。

ここでは相続登記の意味のほかに、相続登記をしないことによるリスク、相続登記の手続き、必要な書類や費用について、相続問題に注力する弁護士が解説します。

相続登記でお困りの方はぜひ参考になさってください。

- ①相続人同士で遺産分割協議をして、それぞれ相続する財産を決める

- ② 遺言書で相続人と指定された者が、指定された財産について相続する

遺言書がないケースでは、遺産分割協議を行わなければなりません。

①遺産分割協議をする場合

遺産分割協議とは、相続人全員で、被相続人の遺産について、誰がどの遺産をどのように取得するのかを話し合って決めることをいいます。

遺産の中に不動産がある場合で、遺言書がないケースでは、不動産を取得する者を確定するために遺産分割協議を行う必要があります。

なお、遺産分割協議はお互いの話し合いで決めますので、法定相続分どおりに、遺産を分ける必要はありません。

法定相続分での不動産の取得は、基本的にお勧めいたしません。

例えば、相続人が子供3人で、親の不動産を法定相続分である3分の1ずつ相続したとしましょう。

この場合、固定資産税の支払いをどうするのか、将来売却するとき足並みがそろわない、子供が亡くなったとき更に相続が発生して権利関係が複雑になる、などの問題が予想されます。

したがって、特殊な事情がなければ、だれか一人が不動産を相続しましょう。

そして、代償金や他の遺産で調整するなどして、公平な遺産分割となるようにしましょう。

②遺言書で指定された相続人がいる場合

遺言書で指定された相続人が、指定された財産について相続します。

この場合は、指定された財産について遺産分割協議の対象からはずれて、直接指定された相続人に財産の所有権が移ります。

遺言書で不動産の取得する者が指定されている場合、通常はその者が不動産を取得します。

しかし、絶対にそうしなければならないわけではありません。

指定された方が不動産の取得を希望しない場合、相続人同士で話し合い、遺産分割協議を行うこともできます。

また、相続放棄をすれば、不動産を含めた全遺産を取得しないことになります。

相続登記は義務?

現在は、相続登記は義務ではありません。

また、いつまでに行うという申請期限もありません。

ただ、所有者不明の土地が増えてきて、全国的に問題となっていることから、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正法案が可決され、この改正法が2024年度に施行される予定です。

相続登記の義務化

以前は相続登記は義務ではありませんでした。

しかし、所有者不明の土地が増えてきて、全国的に問題となっていました。

そこで、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)が改正され、2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続登記を怠ると罰則の対象

相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続き(登記・名義変更)しないと10万円以下の過料の対象となります。

また、遺産分割で所有権を取得した場合でも、遺産分割から3年以内に登記をしなければなりません。

たとえば、遺産分割協議が2年後に成立した場合、その日から3年以内に登記をしなければなりません。

正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が科せられます(不動産登記法第164条第1項)。

なお、正当な理由の例としては、下記の場合があげられます。

- 相続人が多すぎて、書類を集めたり他の相続人を探すのに時間がかかるとき

- 遺言の有効性や遺産の範囲について相続人同士で揉めていて、誰のものか決まらないとき

- 相続登記をしなければならない人が重い病気などで困っているとき

- DV被害者で避難しなければならないとき

- 経済的に困窮していて相続登記の手続き費用を払えないとき

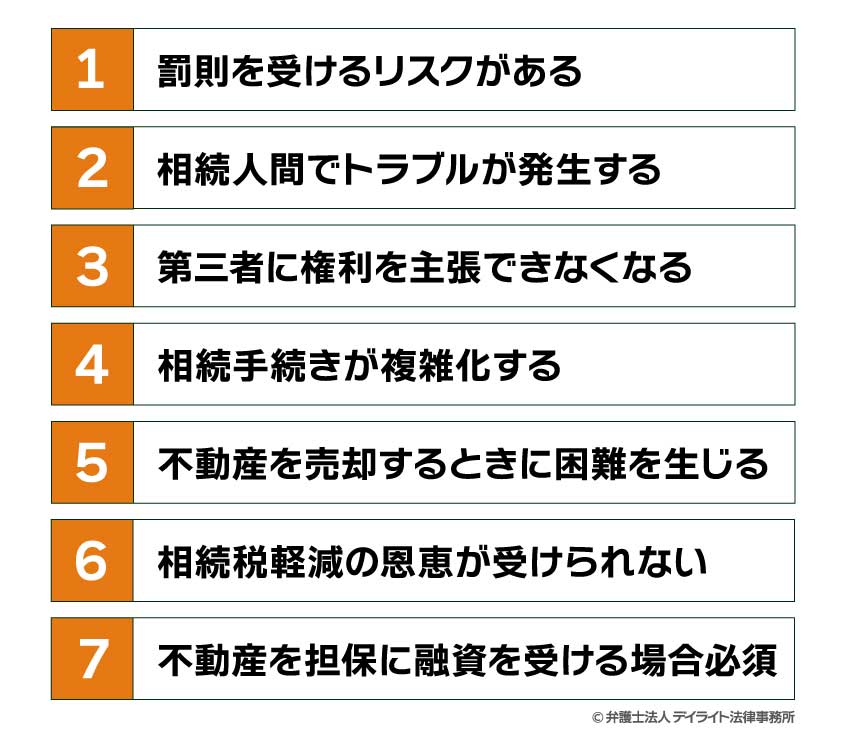

相続登記をしない7つのデメリット

相続登記をしないと、以下のデメリットが懸念されます。

①罰則を受けるリスクがある

上で解説したとおり、正当な理由なく相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となります。

②相続人間でトラブルが発生する

相続が発生して不動産を取得した時に、その権利を登記で確定しておかないと、後に相続人間でトラブルが発生する可能性があります。

例えば、相続人のなかには、相続した際に預金や株式など金融商品だけを遺産分割でわけて、土地については未分割のままにしておられる方もいます。

後に売却する段階になって、前の遺産分割についての蒸し返し等が起きたりする可能性もあります。

また、被相続人名義のままになっていても、その相続物件については相続人の誰かが管理する必要がありますが、その管理について相続人間でトラブルが起きる恐れもあります。

物件の維持管理には固定資産税や物件の修繕費など負担がありますので、被相続人名義のままですと、その点が曖昧になってしまいます。

③第三者に権利を主張できなくなる

遺産分割によって、法定相続分を超える持ち分を取得した場合、相続登記をしておかないと、第三者に法定相続分を超える持ち分について、自己の権利を主張することができなくなります。

④相続手続きが複雑化する

相続登記をせず放置した状態で相続人が亡くなった場合、相続手続きが複雑になります。

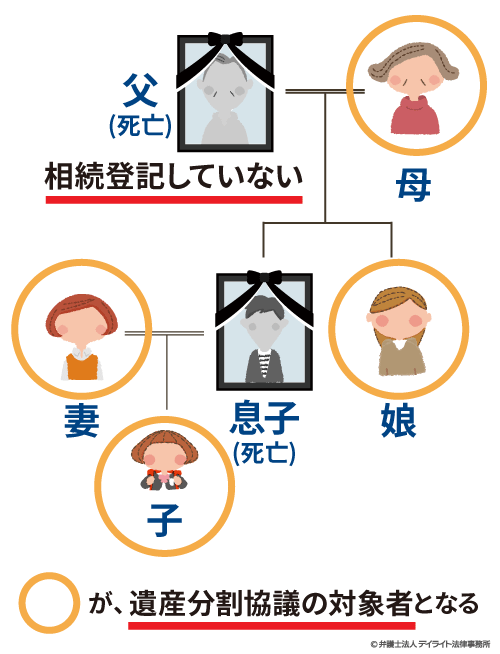

具体例例えば、父・母・息子・娘の4人家族がいたとします。そして息子には、妻と子供(孫)がいるとします。

この場合父が亡くなったときに、相続登記をせずに息子が亡くなってしますと、息子の妻と子供も加えて遺産分割協議をしなくてはなりません。

法定相続人が多くなることは、手続きも複雑になり、また相続人間でもめてしまう危険性もあります。

⑤不動産を売却するときに困難を生じる

所有者が亡くなったときに、その不動産を売却するときは、相続登記をする必要があります。

相続登記を完了していないと、新たな買主に名義を変更することはできません。

そのため、新たな買主が見つかっても、相続登記が完了していないばかりに、売却のタイミングを逃す可能性もあります。

相続登記をいれるために、戸籍の収集だけで1か月を要することも通常ですので、早めに相続登記をしておく必要があります。

⑥相続税軽減の恩恵が受けられない

相続税が発生する場合には、相続開始から10か月が経過すると、相続税減額の恩恵が受けることができない場合があります。

したがって、早めに相続手続きを進めて相続登記まで完了させることが肝要です。

不動産を担保に融資を受ける場合必須

相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合は、銀行は相続した不動産に抵当権の設定登記を行います。

抵当権の設定登記をするためには、その前に相続登記を済ませておく必要があります。

そのため、融資を受ける場合、相続した不動産に相続登記をすることは必須です。

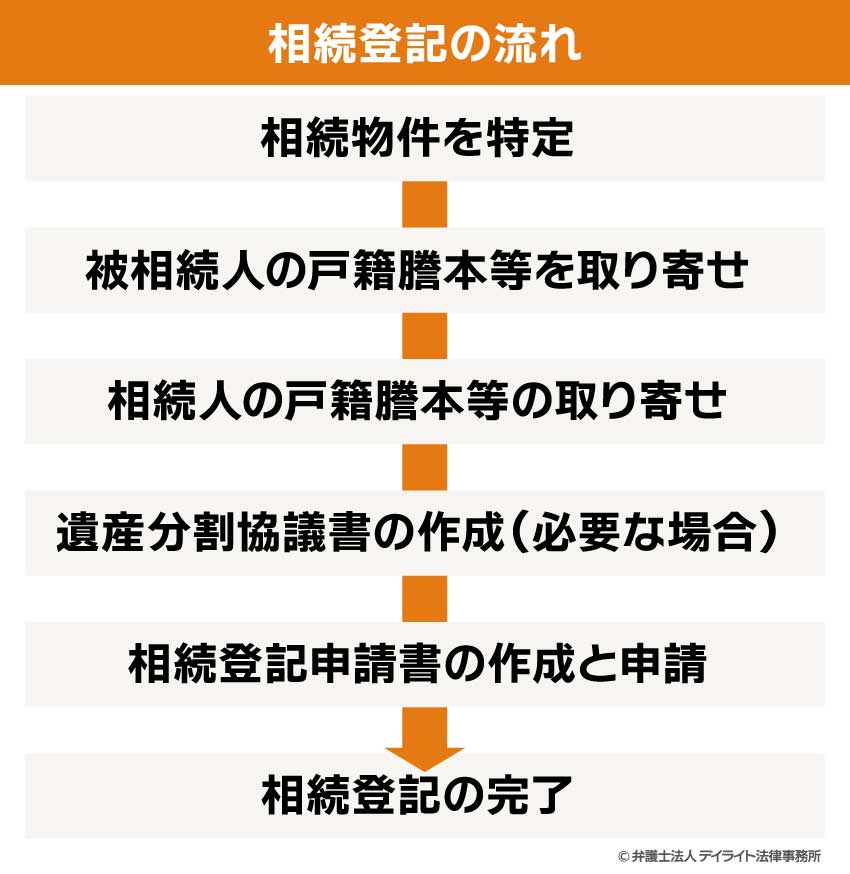

相続登記の手続き

相続登記の流れ

上記の各段階における必要書類や注意点については後述します。

相続登記に必要な期間

相続登記が完了するまでの期間としては、通常1ヶ月から2ヶ月程度です。

ただし、これは遺産分割で揉めずにスムーズに進んだ場合です。

遺産分割で揉めると、解決までに数年間を要することもあります。

遺産分割協議が円満なケースでも、相続人が多数や遠方にいるケースでは、戸籍謄本等の収集に時間を要する傾向です。

なお、相続登記申請書を作成し、申請してから登記が完了するまでの期間は1から2週間程度です。

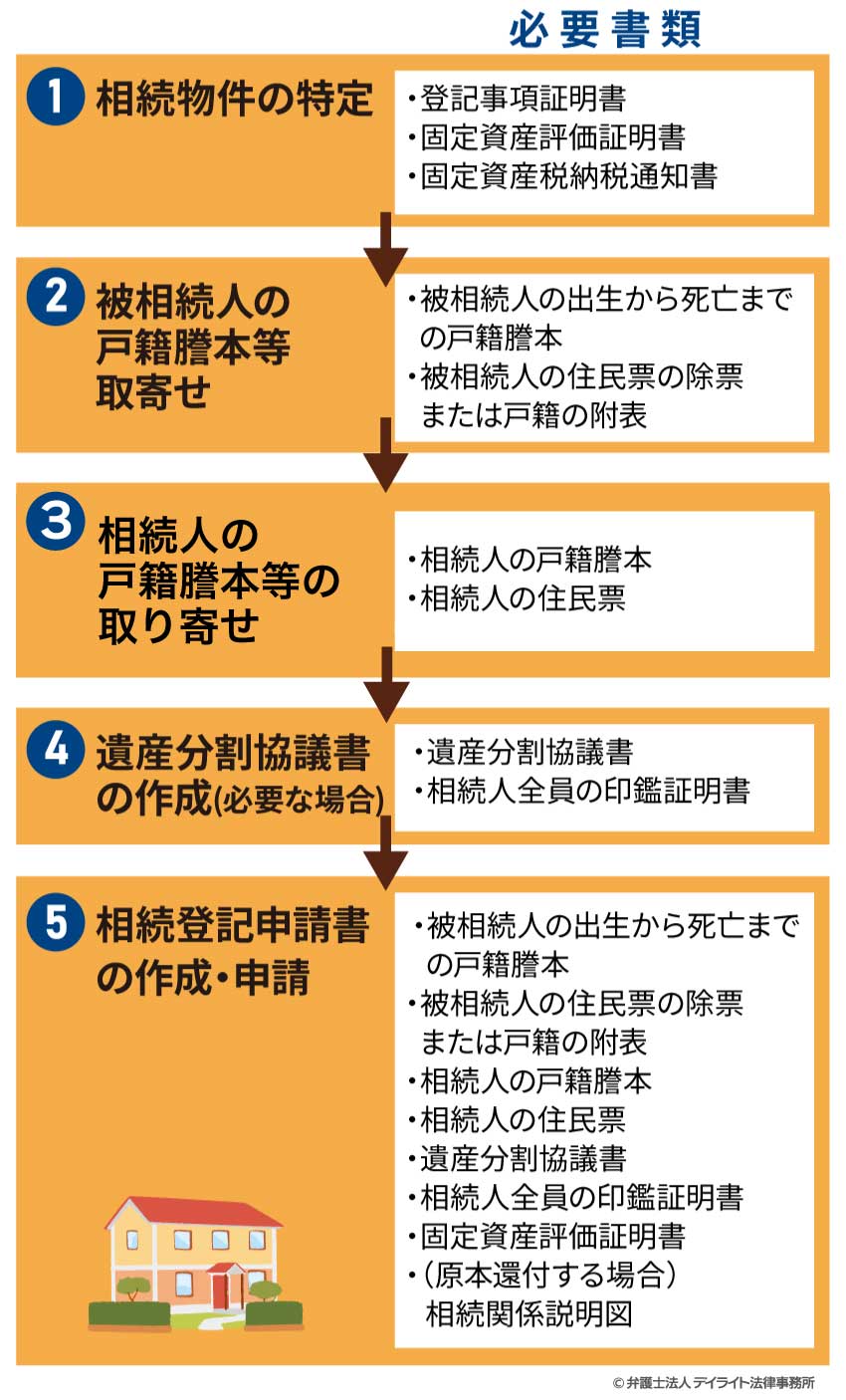

相続登記の必要書類

相続登記に必要な書類はとても多いです。

わかりやすいように、上で解説した相続登記の流れの各段階毎の必要書類をまとめました。

ステップ1 相続物件の特定

被相続人が所有していた物件を特定する必要があります。

土地と建物は別個の不動産ですので、別に登記簿謄本をとります。

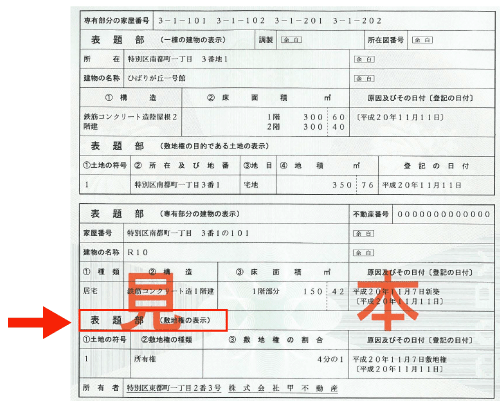

マンションの場合、敷地権化されているマンションと敷地権化されていないマンションとでは取り扱いが異なります。

敷地権化されているマンションは、建物と土地が一体となって処分することが求められており、建物の登記で土地の登記もされたものとみなされます。

したがって、建物の登記簿謄本をとれば十分です。

一方、敷地権化されていないマンションの場合、建物と土地は別個・独立に処分されますので、建物の登記簿謄本のほか土地の登記簿謄本が必要です。

敷地権化されている場合は、表題部の専有部分の建物表示のところに、「表題部(敷地権の表示)」欄があります。

敷地権の種類には、所有権・地上権・賃借権の3種類があり、敷地権が所有権の場合は、マンションの建物所有者が、土地についても共有持分権を有しているということになります。

また、土地の登記簿謄本をとるときには地番が、建物の登記簿謄本をとるときには家屋番号がいりますが、地番・家屋番号は固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書に記載されています。

また、登記識別情報(登記済証)にも記載されています。

・最寄りの法務局(対象不動産の管轄外でもOK)

・発行手数料 1通600円

郵送でとり寄せる場合は以下のものをそろえて送ります

- 交付申請書

法務局公式ホームページからダウウンロードできます - 収入印紙

- 切手を貼付した返信用封筒

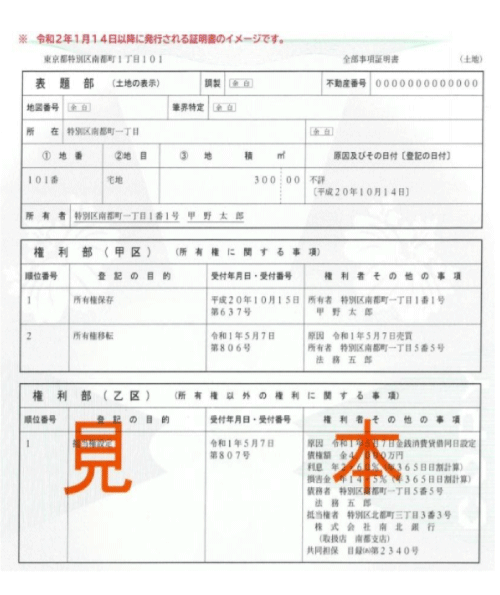

ステップ2 被相続人の戸籍謄本等のとりよせ

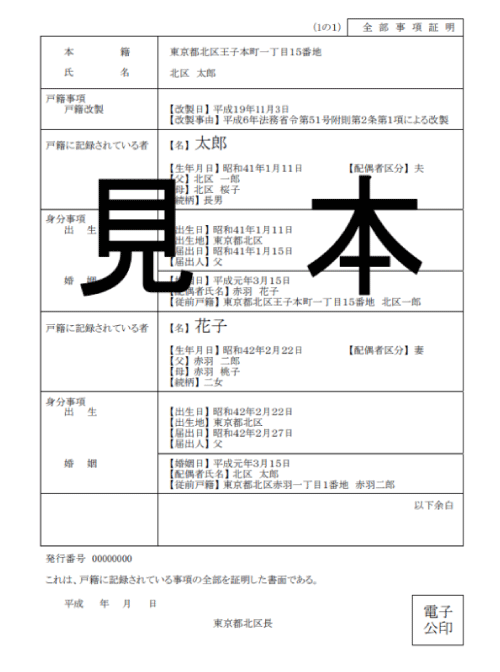

戸籍の取り寄せ

被相続人の戸籍・住民票等の取り寄せを行います。

戸籍は1か所に全て存在するのではなく、ばらばらに保管されている場合があります。

また1か所に保管されていたとしても、戸籍法の改正等で戸籍が新しく作り替えられている場合がありますので、戸籍は複数になるのが一般的です。

そして、被相続人の戸籍は、被相続人が「生まれてから死亡するまで」の全戸籍が必要です。

出生から死亡に至るまで、子供をもうけており他に相続人がいるかどうかを確認する必要があるからです。

例えば、出生後に戸籍法が改正されたり、結婚したり、転籍したりすると、戸籍の内容が変更されるため、出生時に遡ってすべての戸籍を集める必要があります。

↓

転籍による戸籍の変更

↓

結婚による戸籍の変更

↓

法改正による戸籍の変更

上記のように、現在の戸籍から、出生に至るまでのすべての戸籍を集めなくてはなりません。

市町村役場の窓口に行って手続きをします。

-

- 請求者の本人確認資料(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真つきの住民基本台帳カード)

- 印鑑(認印でOKです)

- 発行手数料(戸籍謄本450円、除籍謄本・原戸籍謄本750円)

- (代理人の場合)委任状と本人確認書類

戸籍謄本を取得する方法としては、①窓口に行く、②郵送で取得する、③オンラインで取得する、④コンビニで取得する、の4つがあります。

以下、それぞれご説明します。

市町村の役場等の窓口へ行って戸籍謄本を取得する方法です。

自分で窓口へ行くことも、代理人に依頼して窓口へ行ってもらうこともできます。

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場の窓口で取得することができるほか、市区町村によっては、役場の出張所(分室)や行政サービスコーナー(各市区町村によって呼称が異なります。)などで取得できる場合があります。

なお、窓口で取得するための必要書類についてはこちらをご確認ください。

本籍地のある役所の窓口へ行くことが難しい場合には、戸籍謄本の申請を郵送で行い、戸籍謄本を郵送で取得する方法を利用することができます。

郵送での取得は代理人に依頼することもできます。

なお、郵送で取得するための必要書類についてはこちらをご確認ください。

市区町村によっては、戸籍謄本をオンラインで取得できる場合があります。

オンラインで取得する場合には、戸籍謄本の申請をスマートフォンのアプリで行い、戸籍謄本を郵送で受け取ります。

オンライン申請、電子申請、スマート申請など、市区町村によって呼び方が異なる場合がありますが、この記事では呼び方を「オンライン申請」に統一させていただきます。

次の条件をすべて満たす場合には、オンライン申請を利用することができます。

- マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていること

- 本籍地のある市区町村がオンライン申請に対応していること

- マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンを持っていること

オンライン申請を利用することができるのは、上記の条件を満たす本人、本人と同じ戸籍に入っている配偶者、直系血族のみです(本人とは異なる戸籍に入っている親族や第三者、代理人による取得はできません)。

なお、オンライン申請で取得するための必要書類についてはこちらをご確認ください。

次の条件をすべて満たす場合には、コンビニで戸籍謄本を取得することができます(コンビニ交付)。

- マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていること

- 本籍地のある市区町村がコンビニ交付に対応していること

- コンビニの店舗が対応していること

マイナンバーカードを取得する予定がない場合や、本籍地のある市区町村がコンビニ交付に対応していない場合、コンビニの店舗が戸籍謄本の取得に対応していない場合には利用することができません。

なお、コンビニ交付を利用することができるのは、上記の条件を満たす本人のほか、本人と同じ戸籍に入っている配偶者・直系血族のみです(本人とは異なる戸籍に入っている親族や第三者、代理人による取得はできません)。

コンビニ交付を利用する場合、基本的には年末年始を除く毎日6:30〜23:00の間で戸籍謄本を取得することができます(本籍地の市区町村によって利用可能な時間が異なる場合があります)。

なお、コンビニで取得するための必要書類についてはこちらをご確認ください。

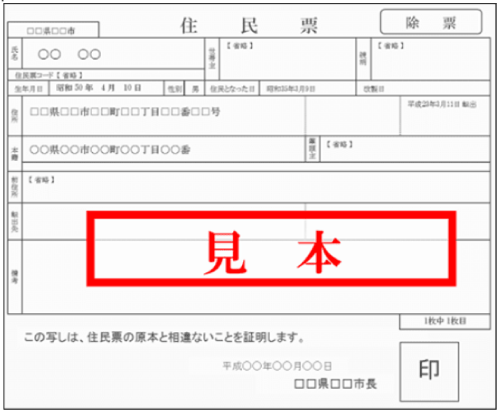

被相続人の住民票(除票)の取り寄せ

被相続人が最後に居住していた場所の住民票を取得します。

被相続人が亡くなられているので、除票という取り扱いになります。

この住民票の除票は、被相続人の同一性を判断する資料として用いられます。

被相続人が結婚をして氏が登記事項証明書の氏と変わっていた場合、または住所を移転して現在の住所と登記事項証明書の住所が異なる場合、両者が本当に同一人物であることを証明するために添付するものです。

被相続人が最後に居住していた場所がわからない場合は、被相続人の戸籍の附票を取得します。

戸籍の附票には、その戸籍が作られてから現在までの住所がすべて記載されています。

住民票の除票は、戸籍謄本と異なり、ほとんどの役場がコンビニでの取得には対応していません。

また、オンライン申請にも対応していない役場があります。

くわしくは申請先の役場にお問い合わせください。

ステップ3 相続人の戸籍謄本等の取り寄せ

ステップ2で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえることで、被相続人の相続人が誰であるかを調べることができました。

今度は、その相続人についての戸籍謄本や住民票を取得する必要があります。

もし、相続人が亡くなっていた場合は戸籍で「除籍」となっています。

その場合、相続人の推定相続人(配偶者や子供)の戸籍を取り寄せる必要があります。

また、相続人の住民票は、相続人の住所を証明する資料として用います。

- 相続人「全員」の戸籍謄本

- 相続人「全員」の住民票

ステップ4 遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、相続登記の申請には遺産分割協議書が必要です。

なぜなら、遺産分割協議書がないと、だれが対象不動産を相続したかが登記官からみてわからないからです。

遺産分割協議書には、遺産全部が記載されている必要はなく、対象不動産のみが記載されていても登記は受理されます。

また、遺産分割協議書に押印する印鑑は、市町村役場に登録されている印鑑(実印)である必要があります。

遺産分割協議書の真正を担保するためです。

- 相続人「全員」の印鑑証明書

なお、遺産分割協議書について、当事務所はウェブサイト上にサンプル・雛形を掲載しています。

無料で遺産分割協議書をダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

ステップ5 相続登記の申請書の作成・申請

相続登記を申請するには、申請書を作成する必要があります。

法務局のホームぺージから、ひな型をダウンロードできます。

相続登記をするためには、登録免許税を収入印紙を貼って収める必要があります。

登録免許税の額は、相続物件の固定資産税評価額の0.4%です。

また、相続登記の申請にあたって必要な書類を添付しなければなりません。

この相続登記の申請にあたっては、①遺産分割協議で取得した場合と②遺言書で取得した場合とで、添付する書類が異なってきます。

表でまとめると以下のとおりになります。

相続登記の必要書類

| 書類の名前 | ①遺産分割協議で取得した場合 | ②遺言書で取得した場合 |

|---|---|---|

| 申請書 | 〇 | 〇 |

| 申請書に貼る収入印紙 | 〇 | 〇 |

| 被相続人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 |

| 被相続人の住民票の除票 | 〇 | 〇 |

| 法定相続人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 |

| 法定相続人全員の住民票 | 〇 | 〇 |

| 固定資産評価証明書または課税証明書 | 〇 | 〇 |

| 遺産分割協議書 | 〇 | × |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 〇 | × |

| 遺言書 | × | 〇 |

| 相続関係説明図 | 〇 | 〇 |

| 書類の写し | 〇 | 〇 |

※法定相続分での相続の場合、遺産分割協議書および印鑑証明書は不要

※相続関係説明図と書類の写しは任意

・「相続関係説明図」を作成して申請書類として添付し原本還付の手続きをすれば、戸籍謄本を返却してくれます。

・また、戸籍謄本以外の書類は、原本と一緒にコピーを添付して、原本還付の手続きをすれば返却してもらえます。

「法定相続情報一覧図」とは、死亡した方(被相続人)の法定相続人は誰かというのを一覧図にしたものです。

法定相続情報一覧図は相続関係説明図のようなものですが、登記所(法務局)という公的な機関が内容を確認してお墨付きを与えてくれている点で単なる相続関係説明図とは異なります。

法定相続情報一覧図を提出する場合、相続登記において、戸籍謄本等の「書類の束」を提出する必要がなくなるため、提出資料が少なくなります。

反面、作成に時間や手間がかかるというデメリットがあります。

添付書類の取得場所一覧

| 添付書類の取得場所一覧 | |

|---|---|

| 被相続人の戸籍謄本 | 各本籍地の市町村役場 |

| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市町村役場 |

| 法定相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 |

| 相続で登記名義人になる人全員の住民票 | 住所地の市町村役場 |

| 固定資産評価証明書 | 固定資産所在地の市町村役場の資産税課 |

| 課税明細書 | 毎年4月中旬以降に、固定資産税納付通知書に同封して届きます |

| 収入印紙 | 郵便局・法務局 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市町村役場 |

相続登記は自分で?専門家に依頼?チェックリスト

相続登記を自分だけで実施することが簡単な場合と難しい場合とをどのようにして見分ければよいのでしょうか。

以下のチェックリストをご参考にされてください。

相続登記の費用

登録免許税

相続登記をいれるには、登録免許税がかります。

登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。

相続物件の固定資産税評価額を知るためには、固定資産評価証明書を取り寄せる必要があります。

注意していただきたいのが、この固定資産評価証明書は、亡くなった年度のものではなく登記を申請する年度のものである必要があります。

ただ、年度は4月から始まりますので、1月から3月までに申請する場合は、前年度扱いになります。

また、固定資産評価証明書を取得しなくても、課税評価証明書の写しでも固定資産評価額を調べることができます。

課税評価証明書は、毎年4月の中旬以降送られてきますので、それを見られてもよいかと思います。

以下、具体例で計算してみましょう。

具体例 物件が2件(土地・建物)ある場合固定資産税評価額

土地 13,468,325円

建物 4,856,418円 の場合

13,4683,25円 + 4,856,418円 = 18,324,743円

1000円満切り捨て

18,324,0000円

18,324,000円 × 1000分の4 = 73,296円

100円未満切り捨て

以上から

7万3200円が登録免許税になります。

戸籍謄本・住民票などの手数料

条例によって異なることはありますが、一般的には以下の金額です。

戸籍謄本 450円

住民票 300円

被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの戸籍全部集める必要がありますので、相当額かかります。

また、相続人全部の戸籍・住民票も集めなくてはなりませんので、これもかなりの額になります。

転籍・結婚・戸籍法改正の回数や相続人の数によって、かかる手数料は変わってきます。

郵送代

戸籍が保管されている市町村役場が遠方の場合は郵送で戸籍・住民票の請求をしますが、その郵送代がかかります。

返信用封筒又はレターパックで送ってもらいますのでその郵送代もかかります。

交通費

遺産分割協議書を作成する場合は、実際に相続人同士で面前で話しあうことが必要になる場面もあるかもしれません。

相続人が遠方にお住まいの場合は交通費もかかります。

相続登記は自分でできる?

相続登記は法律上は自分でもできます。

しかし、上で解説したように、様々な書類を集めたりしなければなりません。

また、相続登記の申請書は慣れていないと作成するのは大変です。

したがって、相続登記を専門家に依頼するという選択肢を持つべきです。

自分ですべきか、専門家に依頼すべきか迷われている方は、次のチェックリストを参考になさってください。

専門家に依頼する場合の費用の目安

相続登記は、司法書士という国家資格を有する人が、依頼者を代理して申請するのが一般です。

相続登記を依頼するには、上記の費用のほかに司法書士に支払う報酬が必要になります。

その報酬ですが、相続人の数、事案の内容、納期までの期間によって異なりますが、おおむね11万(消費税込み)が一般的です。

事務所によっては、その半額の報酬を掲げている場合もありますが、その場合は相続登記申請のみの価額であることが多いです。

すなわち依頼者の方が戸籍、住民票、遺産分割協議書等すべての資料を自分で御用意して、相続登記の申請だけをお願いする場合の価額です。

ですから、報酬の中には何が含まれているのかを確認して、司法書士に依頼するのがいいと思います。

まずは、無料相談等で、報酬等含めて信頼できる人がどうかを確かめるのがいいかと思います。

相続登記はどこで手続きする?

自分で相続登記をする場合は法務局で行う

自分で相続登記をする場合、法務局での手続きが必要となります。

相続登記の場合、不動産(土地、建物、マンション)の所在地によって、手続きを行う法務局が決まっています。

相続登記の申請はその管轄の法務局でのみ受け付けられます。

相続登記の申請は、法務局へ直接行く以外にも、オンラインや郵送でもできますが、一般の方は直接出向く方法が一般的です。

専門家に任せる場合は法務局へ行かなくて良い

相続登記を司法書士等の専門家に任せる場合は、代わりに申請してくれるので、ご自身で法務局へ行く必要はありません。

相続登記のよくあるQ&A

ここでは相続登記についてのよくあるご質問をご紹介します。

![]()

相続登記をすると相続税がかかる?

相続税は相続する遺産が一定額を超える場合に必要となります。

相続税が必要となるのは、遺産の総額が相続税の基礎控除額(相続人の数によって異なりますが最低3600万円以上)を超える場合です。

したがって、高額な不動産を相続するようなケースでは相続税が必要となることが多いです。

![]()

相続登記を司法書士に頼むといくらくらいかかりますか?

まとめ

以上、相続登記を自分で行うために必要な情報について詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

相続登記をするには、3つのパターンがありました。

また、それぞれのパターンによって集める書類も異なります。

いずれの場合であっても、集めなければ書類が多く、手続きも複雑ですので、素人の方が自分だけで相続登記を骨が折れる作業だと思います。

したがって、もし、面倒と思われた場合は、まずは司法書士に相談されることをお勧めいたします。

さらに、相続登記を行う事案では、その前提として、遺産分割協議や遺言の有効性などが問題となることも多くあります。

このような場合は、司法書士では対応ができない場合が多いため、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。