相続分譲渡は特別受益になる?

平成30年10月19日、相続分の譲渡が特別受益に該当するという最高裁判決が出されました。

この判決について、どのような意味があるのかを解説していきたいと思います。

判例

最高裁判決の事例について

最高裁の事例は、以下のようなものでした。

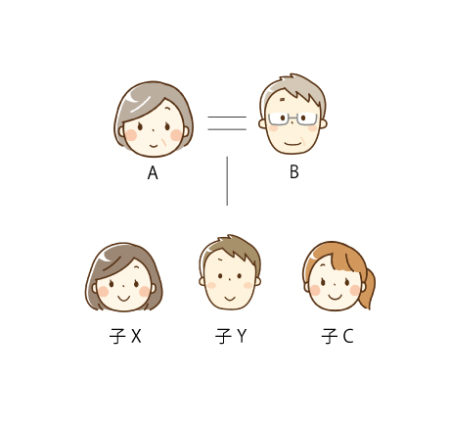

- 夫婦A及びB、その子どもX、Y、Cがいた。

- Bが平成20年に死亡、A、X、Y、Cが相続人となる。

- A及びCは、YにBの相続における相続分を譲渡した。

- 平成22年、Bの遺産の分割調停が成立した。

- Aは、平成26年に死亡したが、Yにすべての財産を相続させる旨の遺言を遺していた。

- Aの財産は、35万円程度の預金と、36万円程度の未払い介護施設利用料債務(マイナスの財産)だけであった。

- Xは、Yに対し、Aの相続分譲渡について遺留分侵害額請求をした。

【相続関係図】

この事例において問題となっている点は分かりづらいのですが、Bの相続ではなく、Aの相続が問題となっていることをまずは理解する必要があります。

XがYに対して行った「遺留分侵害額請求」というのは、Aが死亡したことによってYが相続した財産やYが生前にもらった財産(特別受益)が、Xの最低限もらう権利(遺留分)を侵害している際に請求できるものです。

そして、この遺留分を計算する際の計算の基礎に「特別受益」が入るのですが、本事例では、「相続分の譲渡」が「特別受益」に該当するかが争いになりました。

Aの遺産は、35万円のプラスの財産と36万円のマイナスの財産ですから、A死亡時の遺産のみだけ見ると、Yは全く利益を受けておらず、YはXの遺留分を侵害していないことになります。

しかし、YがAから受けた相続分の譲渡が特別受益に該当するとすれば、相続分の譲渡に対して遺留分侵害額請求できますので、YはXが相続分の譲渡によって受けた利益の一部を取得することができるのです。

しかし、YがAから受けた相続分の譲渡が特別受益に該当するとすれば、相続分の譲渡に対して遺留分侵害額請求できますので、YはXが相続分の譲渡によって受けた利益の一部を取得することができるのです。

判決理由について

この問題について、原審である高裁判決では、以下のような理由付けで相続分の譲渡は特別受益に当たらないという判断をしました。

「相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、その遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って被相続人から直接財産を取得したことになるから、譲渡人から譲受人に相続財産の贈与があったとは観念できない。また、相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず、譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないものである。したがって、本件相続分譲渡は、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当たらない。」

この高裁判決は、相続分の譲渡では財産の移転が確定しておらず、遺産分割成立時には、民法909条本文によって、そもそも相続開始時からその遺産を取得したことになるため、「特別受益」ではないとしました。

つまり、民法909条本文の遡及効を重視したことになります。

最高裁判決では、原審を覆し、相続分の譲渡は特別受益に該当すると判断しました。その理由付けは以下のようなものです。

共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。

そして、相続分の譲渡を受けた共同相続人は、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり、当該遺産分割手続等において、他の共同相続人に対し、従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることとなる。

このように、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。

遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは、以上のように解することの妨げとなるものではない。

したがって、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。

一方、最高裁判決においては、909条本文の遡及効を重視はせず、あくまで相続分の譲渡の時点、つまり遺産分割が成立していない時点で一つ一つの遺産について共有持分を譲渡されたことになると判断しました。

どちらが論理的に正しいかはさておき、最高裁の判決は、結論として妥当なものであると思われ、今後実務では相続分の譲渡をする際には特別受益に該当することを考慮して、相続の対策をすることになります。

どちらが論理的に正しいかはさておき、最高裁の判決は、結論として妥当なものであると思われ、今後実務では相続分の譲渡をする際には特別受益に該当することを考慮して、相続の対策をすることになります。

残された課題

最高裁は、「無償による」という限定を付していますが、相続分の譲渡が有償である場合には特別受益に該当しないということではないと思われます。この事例において無償だったため、「少なくとも本件事例のように無償の場合には」という意味合いが込められていると理解するのが良いでしょう。

そのため、有償の場合にも特別受益に該当しうると言って良いでしょう。

もっとも、相続分の譲渡が1000万円の価値で、対価も1000万円の場合には当然「贈与」ではないため、特別受益には外用しません。

最高裁は、「当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き」と判示していますが、どのような場合に財産的価値があるとはいえないのか難しいところです。負債などのマイナスの財産が多い場合には、財産的価値があるとはいえないと言えそうですが、それ以外にもこのようにいえる場合があるかは検討の余地があるでしょう。

実務上は、相続分の譲渡はそれほど多いわけではなく、遺産分割の協議や調停の中で、一人の人が多く遺産を取得し、実質的に相続分の譲渡と同じ結論を導くことができています。この場合に、相続分の譲渡と同様に特別受益に該当するかはこの判例の射程外であることは明らかですので、今後争いになる可能性はあるでしょう。

もっとも、この点については、相続分の譲渡が譲受人と譲渡人の間でなされるものである一方、遺産分割は相続人全員の同意が必要であるといった事情を考慮して考える必要があると思われます。

今回の最高裁判決によって、実務上争われていた点について解決が図られたといえますが、今後も似たような事例で争いが残ることになります。

相続では、様々な問題が錯綜することが多く、感情的な対立なども相まって争いも長期化しやすいものです。

まずは、法的にはどうなるかを知り、円滑な遺産分割を実現するためにも専門家である弁護士に相談すべきです。

当事務所では、税務関係も含めての相続に注力した弁護士がアドバイスをしておりますので、気軽にご相談ください。