遺言書の効力とは、遺言書に書くことで誰かに権利や義務を与えたり失わせたりすることができる効果のことをいいます。

代表的な遺言書の効力として、相続分の指定や遺贈、推定相続人の廃除、非嫡出子の認知、遺言執行者の指定などがあります。

この記事では、遺言書の代表的な効力や遺言書の効力が認められるための有効要件、遺言書を作成する際のポイントなどについて、相続問題にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺言書とは?

遺言書とは、遺言者(遺言を作成する人のことです。)が、何(どの遺産)を・誰に・どのように取得させるのかという内容を記載した書面のことをいいます。

遺言書には、大きく自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言という3つの種類があります。

遺言者が全文を手書きして作成する遺言書のことです。

遺言書の内容は秘密にしたうえで、遺言書が存在することだけを公証人と証人に証明してもらう遺言書のことです。

法律の専門家である公証人が遺言者の意志にしたがって作成する遺言書のことで、公文書としての性質をもちます。

遺言書の8つの効力

遺言書に書くことで誰かに権利や義務を与えたり、反対に権利や義務を失わせたりすることができる効果のことを「遺言書の効力(法的効力)」といいます。

遺言書に書いたすべての内容に効力が認められるわけではなく、遺言書に書くことで(法的)効力が認められるのは法律で定められた一定の事項に限られています(これを「法定遺言事項」といいます)。

代表的な遺言書の効力として、次の8つをあげることができます。

- ① 推定相続人の廃除(民法893条)

- ② 非嫡出子の認知(民法781条2項)

- ③ 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)

- ④ 相続分の指定(民法902条)

- ⑤ 遺産分割方法の指定(民法908条)

- ⑥ 遺贈

- ⑦ 生命保険受取人の指定、変更(保険法44条)

- ⑧ 遺言執行者の指定または指定の委託(民法1006条1項)

①推定相続人の廃除(民法893条)

遺言者が推定相続人(遺産の相続となる予定の人のことです。)から虐待や重大な侮辱などを受けたときには、遺言書に「推定相続人◯◯を廃除する」という内容を記載することによって、その推定相続人の相続権を奪うことができます。

これを遺言による推定相続人の廃除(はいじょ)といいます。

②非嫡出子の認知(民法781条2項)

結婚関係にない男女の間に生まれた子ども(「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。)と父親との法律上の親子関係は、父親が非嫡出子を「認知」することによってはじめて発生します。

非嫡出子の認知は遺言書で行うことができ、この場合には遺言書に「◯◯(非嫡出子の氏名)は遺言者と✕✕(母親の氏名)との間の子どもであるため認知する」といった内容を記載します。

父親が非嫡出子を認知すると、非嫡出子は「被相続人の子」として父親の遺産を相続することができるようになります。

なお、母親と非嫡出子との間の法律上の親子関係は出産の事実によって当然に認められるため、認知の手続きは不要です(非嫡出子は母親の遺産を相続することができます)。

③未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)

未成年後見人とは、親権者がいなくなった未成年者の代わりに契約の締結や財産の管理を行ったり、未成年者の世話や教育(監護養育)を行ったりする人のことをいいます。

未成年後見監督人とは、未成年後見人の仕事ぶりを監督する人のことをいいます。

遺言者は、遺言で未成年後見人や未成年後見監督人を指定することができます。

例えば、難病で闘病中の遺言者(夫とは死別)に未成年の子ども(長女)がいるという事例において、万一遺言者が亡くなった場合に備えて、長女の未成年後見人を遺言書で指定することが考えられます。

④相続分の指定(民法902条)

民法は、「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」といって、それぞれの相続人がどのくらいの遺産を相続するのかという取り分の目安となる割合を定めています。

これはあくまで目安となるものにすぎず、相続人はこれと異なる割合の取り分(相続分)を遺言書で決めることができます。

遺言者が遺言書によって自由に相続分を決めることを「相続分の指定」といい、遺言で指定された遺産の取り分のことを「指定相続分」といいます。

例えば、遺言者が遺言書に「遺産のすべてを妻◯◯に相続させる」、「遺産の3分の2を長男✕✕に相続させる」などと記載する場合がこれにあたります。

⑤遺産分割方法の指定(民法908条)

遺言者は、遺言書によって遺産の分割方法を指定することができます。

遺産分割方法の指定とは、現物分割(遺産をそのままの形で相続させる)・換価分割(遺産を売って換金し、金銭を相続させる)・代償分割(相続人の1人に遺産をそのままの形で相続させ、他の相続人には金銭を支払わせる)などのように、具体的な遺産の分配の方法を指定することをいいます。

例えば、遺言書に「甲建物と乙土地は妻◯◯が相続するものとし、妻◯◯は長男△△に対して代償金✕✕円を支払う」などと記載する場合(代償分割の場合の例文)がこれにあたります。

また、特定の遺産を特定の相続人に相続させることも「遺産分割方法の指定」にあたります。

例えば、遺言書に「遺言者は、甲建物を妻◯◯に相続させる」などと記載する場合がこれにあたります。

⑥遺贈(民法964条)

遺贈とは、相続人以外の者に無償で遺産を取得させることをいいます。

事実婚(内縁)の妻や夫、認知していない非嫡出子などは遺産を「相続」することができません。

そのため、これらの者に遺産を与えたい場合には、「遺贈」の方法によることとなります。

また、お世話になった人やNPO法人などの特定の団体に遺贈することもできます。

例えば、内縁の妻に乙土地を取得させたい場合には、遺言書に「内縁の妻◯◯に乙土地を遺贈する」といった内容を記載することとなります。

⑦生命保険受取人の指定、変更(保険法44条)

遺言者は、遺言書によって生命保険の受取人を指定することができます。

また、遺言書によって受取人を変更することもできます。

⑧遺言執行者の指定(民法1006条1項)

遺言執行者とは、亡くなった遺言者の代わりに遺言の内容を実現する人のことをいいます。

遺言者は、遺言書に「この遺言の執行者として◯◯を指定する」といった内容を記載することで遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者は必ず指定しなければならないものではありませんが、推定相続人の廃除とその取消し、非嫡出子の認知を遺言で行う場合には、遺言執行者を指定する必要があります

遺言書の効力が認められるための要件

遺言書の効力が認められるためには、遺言書が民法で定められた要件を満たしていることが必要です。

遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言という3種類がありますが、それぞれについて要件が定められています。

要件を満たさない場合には、遺言書が無効となるリスクがあります。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の効力が認められるための要件は次の5つです。

なお、自筆証書については法務局で遺言書を保管する制度(自筆証書遺言保管制度)を利用することができ、この保管制度を利用する場合には、さらに法務省が定めている所定の要件を満たす必要があります。

(1)遺言者が遺言書の全文を自筆すること

遺言者本人が遺言書の全文を自筆で書かなければならず、パソコンの使用や他人による代筆は認められていません(遺言書が無効になります)。

ただし、自筆証書遺言に財産目録を別紙として添付する場合、添付する財産目録については自筆でなくてもかまいません。

(2)遺言者が正しい日付を自筆すること

遺言者は遺言の作成日付を正しく自筆で書く必要があります。

日付のみをゴム印で押した場合、遺言書は無効です。

(3)遺言者が氏名を自筆(署名)すること

遺言者は氏名を自筆(署名)する必要があります。

(4)遺言者が自筆証書遺言に印鑑を押すこと

自筆証書遺言には遺言者の印鑑を押すことが必要です。

印鑑は実印である必要はなく、認印でもかまいません。

ただし、後に相続人の間で「遺言者以外の人が勝手に印鑑を押したのではないか」等の疑いが生じてトラブルとなることを避けるためにも、実印がある場合には実印を使用するのがおすすめです。

(5)遺言書の変更(訂正)のルールにしたがうこと

自筆証書遺言を変更(訂正)する場合には、①訂正(変更)した場所を指示すること、②訂正(変更)した旨を付記すること、③訂正(変更)を付記した箇所に署名すること、④変更した箇所に印鑑を押すこと、⑤訂正は遺言者自身が行うこと、というルールにしたがって行う必要があります。

ルールにしたがわない場合には、修正が無効になります(状況によっては遺言書自体が無効になる場合もあります)。

秘密証書遺言の要件

秘密証書遺言の効力が認められるための要件は次の7つです。

(1)遺言者が遺言書に氏名を自筆(署名)すること

秘密証書遺言の場合、遺言書の本文を自筆する必要はなく、パソコンを使用したり誰かに代筆してもらったりすることができます。

ただし、氏名については必ず自筆で書くことが必要です。

(2)遺言者が秘密証書遺言に印鑑を押すこと

秘密証書遺言には遺言者の印鑑を押すことが必要です。

自筆証書遺言の場合と同じく、認印でもかまいません。

(3)遺言者が秘密証書遺言を封じ、(2)で使用した印鑑で封印をすること

秘密証書遺言は封筒に入れてのり付けするなどして封じ、封じた綴じ目に印鑑を押す必要があります。

印鑑は秘密証書遺言の本文に押したのと同じ印鑑を使うことが必要です。

(4)民法が定める訂正のルールにしたがうこと

秘密証書遺言の訂正は、自筆証書遺言の場合と同様のルールにしたがって行う必要があります。

(5)遺言者が公証人1人・証人2人以上の前に(3)の封書を提出して申述すること

秘密証書遺言は公証役場へ持っていき、手続きをする必要があります。

公証人1人と証人2人の面前に封印された秘密証書遺言を提出して、(ⅰ)自分の遺言書であることのほか、(ⅱ)秘密証書遺言の筆者(代筆を依頼したときは代筆者)の氏名と住所を申述します。

(6)公証人が封書に秘密証書遺言の提出日付と遺言者による申述内容を記載すること

公証人は、封筒(秘密証書遺言を入れた封筒)に、提出日付と遺言者による(4)の申述内容を記載します。

(7)公証人、遺言者、証人が封書に署名・押印すること

最後に、公証人と遺言者、証人が封筒に氏名を自筆して印鑑を押します。

公正証書遺言の要件

公正証書遺言の効力が認められるための要件は次の5つです。

(1)作成時に証人2人以上の立会いがあること

公正証書遺言の作成は証人2人以上の立会いのもとで行われる必要があります。

(2)遺言者が遺言の内容を公証人に伝えること

遺言者が遺言に記載してもらいたい内容を公証人に口頭で伝えます(口頭で伝えることができない場合には、手話や文字によって伝えることができます)。

公正証書遺言は基本的には遺言者が公証役場へ行って作成することとなりますが、寝たきりの場合など公証役場へ行くことが難しい場合には、公証人と証人に出張を依頼することができます(別途公証人の出張費用がかかります)。

(3)(2)の内容を公証人が筆記し、遺言者と証人に確認を求めること

公証人は遺言者から伝えられた内容を遺言書の形で筆記し、筆記された内容に間違いがないかどうかを遺言者と証人に確認します。

(4)遺言者と証人が筆記の内容が正確であることを確認して、各自が署名・押印すること

遺言者と証人は、遺言書の内容が正確であることを確認したら、それぞれが遺言書に氏名を自筆して印鑑を押します。

ただし、遺言者本人が署名できない状態にある場合は、公証人がその旨を遺言書に記載することで足ります。

(5)公証人が、上記(1)〜(4)の手続きにしたがって作成したものであることを付記して、署名・押印すること

最後に、公証人が、公正証書遺言が民法の定める(1)〜(4)の手続きにしたがって作成されたものであることを遺言書に記載して、署名・押印します。

すべての遺言書に共通の要件

すべての種類の遺言書に共通する要件として、次のようなものがあります。

(1)遺言者について遺言能力があること

遺言者には遺言能力が必要であり、遺言能力のない人が作った遺言書は無効です。

遺言能力が認められるためには、15歳以上であり、かつ、作成しようとする遺言の内容や遺言によってもたらされる結果を理解できる能力(意思能力)があることが必要です。

遺言者が認知症の場合には、この遺言能力の有無をめぐって遺言書の無効が争われることがあります。

(2)民法上の無効・取消原因がないこと

遺言者が騙されたり(詐欺)脅されたり(強迫)して作られた遺言書や、遺言者の勘違い(錯誤)によって作られた遺言書は、無効となる可能性があります。

また、遺言書の内容が公序良俗に反する場合も無効です。

このように、民法上の無効原因や取消原因がある場合には、遺言書が無効となる可能性があります。

(3)1つの遺言書は1人の遺言者によって作成されること

1つの遺言書は1人の遺言者によって作成される必要があり、2人以上の遺言者が連名で1つの遺言書を作ることはできません。

遺言書の効力が認められないケース

遺言書の種類によって、遺言書の効力が認められないケースは異なります。

以下では、すべての遺言書に共通するケースについて説明した後、それぞれの遺言書ごとに効力が認められないケースを説明していきます。

すべての遺言書に共通のケース

すべての種類の遺言書に共通するケースとして、次のようなものがあります。

- 遺言者が重度の認知症のケース

遺言書に効力がないと判断されたケースの多くは、遺言者が遺言書を作成した時点で重度の認知症であり、意思能力がなかったと判断されたケースです。 - 複数人が1つの遺言書に遺言を記載するケース

1つの遺言書に2人以上の遺言者の氏名が書かれている場合など、2人以上の遺言者が一緒に1つの遺言書を作成した場合、その遺言書は無効です。 - すべての遺産を愛人に遺贈するケース

妻子がいるにもかかわらず、遺言者がすべての遺産を愛人に遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、遺言書の内容が公序良俗に反するとして無効と判断される可能性があります。 - 偽造された遺言書

当然のことながら、他人が勝手に作った(偽造した)遺言書は無効です。

自筆証書遺言が無効となるケース

自筆証書遺言については、次のような形式的な不備を理由に無効とされるケースが少なくありません。

なお、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、法務局の職員が形式面のチェックを行うため、形式的な不備を理由に遺言書が無効とされるリスクは小さくなります。

遺言書の全部または一部を自筆していないケース

遺言書の全部または一部を自筆していないケース 添え手をしてもらうケース

添え手をしてもらうケース 日付が不明確なケース

日付が不明確なケース 遺言書に印鑑が押されていないケース

遺言書に印鑑が押されていないケース印鑑が押されていない自筆証書遺言は無効です。

修正液や修正テープで誤記を修正しているケース

修正液や修正テープで誤記を修正しているケース

秘密証書遺言が無効となるケース

秘密証書遺言は、次のような場合に無効となります。

なお、秘密証書遺言の要件を満たしていなくても自筆証書遺言の要件を満たしている場合には、自筆証書遺言として有効とされます。

氏名を自筆していないケース

氏名を自筆していないケース 遺言書に印鑑が押されていないケース

遺言書に印鑑が押されていないケース 遺言書に押した印鑑と封印の印鑑が異なるケース

遺言書に押した印鑑と封印の印鑑が異なるケース

公正証書遺言が無効となるケース

公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成することから、要件を満たしていないなどの形式的な不備を理由に無効とされるケースは稀です。

ただし、過去の判例では、遺言者が遺言の内容を公証人に伝える手続き(公正証書遺言の要件(2))が行われなかったと判断されて公正証書遺言が無効とされたケースがあります。

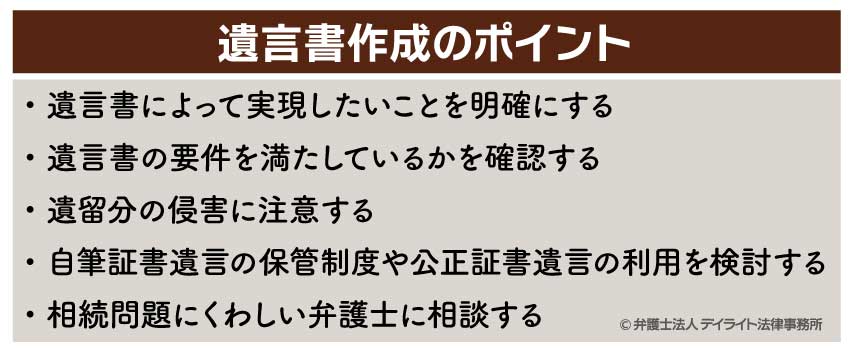

遺言書作成のポイント

遺言書によって実現したいことを明確にする

まずは、遺言書によって実現したいことを明確にします。

誰に・どのような遺産を・どのような形で相続させたいのか(遺贈させたいのか)、という希望を書き出してみてください。

また、上で説明したような遺言書の効力(例えば、推定相続人の廃除や非嫡出子の認知、遺言執行者の指定など)を発生させたい場合には、それも合わせて書き出しましょう。

遺留分などの法律上の制約があるため、最終的には必要に応じて調整が必要となりますが、まずはご自身の希望を明確にし、その希望をできる限り実現するための方法を探してみることが大切です。

遺言書の要件を満たしているかを確認する

遺言書が要件を満たさないことによって無効とされるケースが少なくないことから、それぞれの種類の遺言書について要件を満たしているかを念入りに確認することが大切です。

特に、他人の目に触れることなく作成された自筆証書遺言や秘密証書遺言については無効となるリスクが高いことから、注意が必要です。

遺留分の侵害に注意する

相続人のうち、遺言者の配偶者(妻・夫)、子ども、両親や祖父母には「遺留分(いりゅうぶん)」という遺産の最低限の取り分が法律によって保障されています。

例えば、遺言者の妻(遺産の1/4の遺留分が保障される)と長男(遺産の1/4の遺留分が保障される)の2人が相続人となるケースで、「すべての財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を作成する場合、この遺言書は長男の遺留分を侵害しています。

このように遺留分を侵害する遺言書であっても無効となることはありません(有効)が、遺留分を侵害された相続人(上の事例では長男)は、侵害の原因となる相続を受けた人(上の事例では妻)に対して、侵害された金額の支払いを求めることができます。

遺留分をめぐる相続人間のトラブルを防ぐためには、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成することが大切です。

自筆証書遺言の保管制度や公正証書遺言の利用を検討する

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者が誰の目にも触れさせることなく作成・保管できるため、内容上・形式上の不備によって無効となるリスクや発見されないリスクがあります。

また、保管場所によっては偽造されたり破棄されたりするリスクもあります。

そのため、状況に応じて、法務局に自筆証書を預ける保管制度の利用や公正証書遺言の利用を検討することをおすすめします。

相続問題にくわしい弁護士に相談する

ここまで説明してきたように、遺言書には内容や形式の不備を理由に無効となるリスクがあります。

また、遺言書の内容によっては相続人同士のトラブルを招くリスクもあります。

遺言書が無効になるリスクを避けるためには、有効な遺言書となっているかを相続に詳しい弁護士に確認してもらうことを強くおすすめします。

また、相続人同士のトラブルを避け、遺言者の希望をよりよく実現するためには、遺言書を作成する前の段階で弁護士に相談されるのがおすすめです。

相続問題にくわしい弁護士であれば、遺言書が無効にならないためのポイントや、遺言書の種類の選び方、遺言者の希望をよりよく実現するための方法、相続人同士のトラブルを避けるための方法など、遺言書の作成全般について熟知しているため、適切なアドバイスをもらえることが期待できます。

遺言書の効力についてのQ&A

![]()

遺言書の効力はいつから?

![]()

遺言書の効力は、遺言者が亡くなったときから発生します。

遺言者が生きている間は、遺言書には何の効力もありません。

そのため、遺言が作成されていても遺言者が生きている場合、相続人は遺言書の内容を根拠に遺産を渡すように請求することはできません。

また、遺言者は生きている間に何度でも自由に、遺言書を撤回したり変更したりすることができます。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

![]()

遺言書の効力に有効期間はある?

![]()

遺言書の効力に有効期間はありません。

そのため、一度作られた遺言書は撤回されたり変更されたりしない限り、何十年経っても有効です。

ただし、自筆証書遺言の保管制度を利用する場合や公正証書遺言については、遺言書の保管期間が定められており、保管期間が切れて廃棄されると無効になります。

自筆証書遺言の保管制度

- 自筆証書遺言の原本:遺言者の死亡日から50年間

- 遺言書の画像データ等の情報:遺言者の死亡日から150年間

公正証書遺言

以下のいずれか早い日まで

- 遺言者の死亡後50年間

- 公正証書遺言作成後140年間

- 遺言者の生後170年間

まとめ

遺言書の効力には、①推定相続人の廃除、②非嫡出子の認知、③ 未成年後見人、未成年後見監督人の指定、④相続分の指定、⑤遺産分割方法の指定、⑥遺贈、⑦生命保険受取人の指定、変更、⑧ 遺言執行者の指定または指定の委託など、さまざまなものがあります。

遺言書の効力が認められるためには、前提として遺言書が有効に成立していることが必要です。

遺言書が有効となるための要件は遺言書の種類(自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言)によって異なります。

遺言書を作成する際には、要件を満たしているかをよく確認し、せっかく作った遺言書が無効とならないように注意することが大切です。

遺言書の作成には相続に関する専門知識が必要となることから、遺言書の作成について少しでも不安や疑問がある場合には、相続問題にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続問題に詳しい弁護士からなる相続対策専門チームを設置しており、遺言書の作成をはじめ、遺産の調査や相続人の調査、遺産分割協議の進行、相続トラブル、相続登記、相続税の申告、節税対策など、相続全般にかかわる幅広い相談に対応させていただきます。

遠方の方についてはオンラインでのご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。