相続の遺留分をもらえないときには、①内容証明郵便で遺留分を請求する、②遺留分を支払うように相手と話し合う(交渉する)、③調停や訴訟をするなどの対処法があります。

遺留分の請求には期限があることや、請求には専門知識が必要となることなどから、遺留分のトラブルについては相続にくわしい弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

この記事では、遺留分の請求(遺留分侵害額請求)とは何か、遺留分が認められないのはどのようなケースか、遺留分をもらえない場合はどのように対処すべきか、などの点について相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

遺留分侵害額(減殺)請求とは?

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の相続人のうち、被相続人の配偶者(妻・夫)、子ども、直系尊属(両親、祖父母など)に対して法律上保障されている最低限の遺産の取り分のことです。

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の相続人のうち、被相続人の配偶者(妻・夫)、子ども、直系尊属(両親、祖父母など)に対して法律上保障されている最低限の遺産の取り分のことです。

遺留分は、遺言書などの被相続人の意志によっても奪うことのできない権利です。

遺留分を保障されている相続人のことを「遺留分権利者」といいます。

被相続人の兄弟姉妹は相続人ですが、遺留分権利者ではありません(遺留分が保障されていません)。

遺留分の割合について詳しくはこちらをご覧ください。

遺留分侵害額請求とは

遺留分権利者は、相続によって受け取った財産が遺留分よりも少ない場合、その原因となる遺贈や生前贈与を受けた相手に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

これを遺留分侵害額請求(権)といいます。

なお、令和元年(2019年)の民法改正前は「遺留分減殺請求(権)」として規定されていましたが、民法改正によって「遺留分侵害額請求(権)」へと改められました。

遺留分侵害額(減殺)請求について詳しくはこちらをご覧ください。

相続の遺留分をもらえないのはなぜ?よくある事例

遺留分権利者が相続の場面で遺留分をもらえないケースにはいくつかのパターンがあります。

以下では、よくある事例をご紹介します。

一人に全財産を相続させる遺言書があるケース

被相続人が相続人の一人に全部の遺産を相続させる遺言書を残したことにより、他の相続人が遺留分をもらえなくなるケースがあります。

例えば、被相続人の妻・長男・長女が相続人となる場合(この場合の遺留分は、妻が1/4、長男が1/8、長女が1/8です。)で、被相続人が「遺産の全部を長女に相続させる」という内容の遺言書を残すケースがこれにあたります。

このケースでは、被相続人の妻と長男が遺留分をもらえない状態になります(妻は1/4、長男は1/8の遺留分を、それぞれ侵害されています)。

このようなケースでは、遺言書にしたがって全財産を受け取った相続人(この事例では長女)が、「遺言書のとおりに遺産を受け取っただけであり、遺留分を支払う必要はない」と主張して遺留分の支払いを拒むことがあります。

しかし、遺留分は遺言書によっても奪うことができない権利であり、全財産を受け取った相続人は、遺言書があることを理由に遺留分の支払いを拒むことはできません。

相続人以外に全財産を遺贈する遺言書があるケース

被相続人が相続人以外に遺産の全部を遺贈する遺言書を残したことにより、相続人が遺留分をもらえなくなるケースがあります。

例えば、被相続人の妻・長男・長女が相続人となる場合に、被相続人が「遺産の全部を友人A子に取得させる(遺贈する)」という内容の遺言書を残したケースです。

このケースでは、相続人全員が遺留分をもらえない状態になります(妻は1/4、長男は1/8、長女は1/8の遺留分を、それぞれ侵害されています)。

このようなケースでは、遺言書にしたがって全財産を受け取った相続人以外の者(この事例ではA子)が、「遺言書のとおりに遺産を受け取っただけであり、遺留分を支払う必要はない」と主張して遺留分の支払いを拒むことがあります。

しかし、すでに説明したように遺留分の権利は遺言書よりも優先するため、このような主張は認められません。

相続人の一人が遺産を独り占めしているケース

被相続人が遺言書を残していない場合、本来であれば相続人全員で話し合いをして遺産の分け方を決めることとなります(遺産分割協議)。

ところが、一人の相続人(長男など)が被相続人の遺産を管理している場合には、その相続人が勝手に遺産を独り占めして話し合いに応じないケースがあります。

このようなケースでは、他の相続人が遺留分をもらえない状態になります。

他の相続人としては、遺産を独り占めしている相続人に対して遺産分割協議に応じるように説得したり、遺産分割調停や遺産分割審判の申立てを行うこととなります。

疎遠な相続人に遺産を与えないケース

相続人の中に被相続人や他の相続人と疎遠な者がいるケースでは、被相続人が疎遠な相続人に一切の財産を与えない内容の遺言書を残すケースがあります。

例えば、被相続人の妻・長男・次男が相続人となる場合で、次男は被相続人と疎遠(不仲)な関係にあるときに、被相続人が「遺産の1/2を妻に、1/2を長男にそれぞれ相続させる」という遺言書を残すというケースがこれにあたります。

このようなケースでは、被相続人と疎遠(不仲)な次男だけが遺留分をもらえない状態となります(次男は1/8の遺留分を侵害されています)が、遺留分は遺言書よりも優先するため、次男は他の相続人に遺留分の請求をすることができます。

また、被相続人が遺言書を残していない場合に、他の相続人が疎遠な相続人を呼ばずに遺産分割協議をしてしまうというケースもあります。

しかし、遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ有効に成立しません(疎遠な相続人を呼ばずに行った遺産分割協議は無効です)。

疎遠な相続人(このケースでは次男)は、他の相続人に対して遺産分割協議に応じるように説得したり、遺産分割調停や遺産分割審判の申立てを行うこととなります。

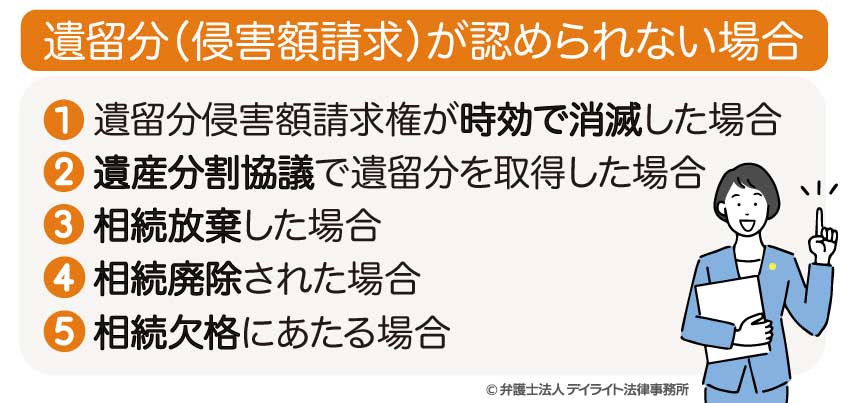

遺留分が認められない場合とは?

次のような場合には、遺留分(侵害額請求)が認められません。

遺留分侵害額請求権が時効で消滅した場合

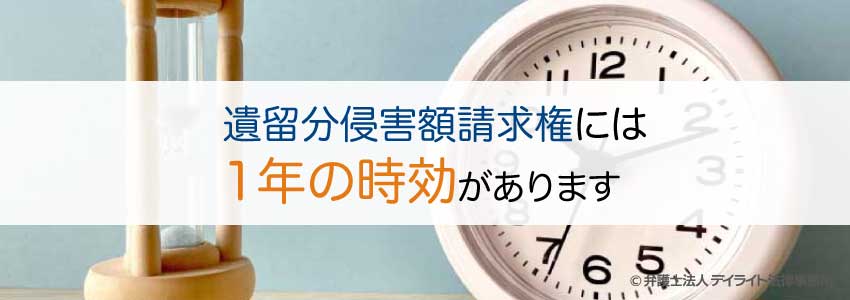

遺留分侵害額請求には請求の期限(時効)があります。

遺留分侵害額の請求は①被相続人が亡くなった事実と②侵害の原因となる贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内にしなければならず、この期限を過ぎると、権利が時効にかかって消滅します。

また、1年以内に遺留分侵害額の請求をした場合でも、その後に相手が遺留分を支払ってくれないまま5年が経つと、具体的な遺留分の金額を請求する権利が時効にかかって消滅してしまいます。

このように権利が時効で消滅した場合には、遺留分が認められません。

遺留分の時効について詳しくはこちらをご覧ください。

遺産分割協議で遺留分を取得した場合

被相続人が遺言書を残していない場合に遺産分割協議が行われ、遺留分権利者も遺産分割協議に参加して合意した場合には、遺留分より少ない遺産しか取得できなかったとしても、原則として遺留分を請求することができません。

ただし、騙されたり脅されたりしたことによって遺産分割協議の内容に合意した場合などの例外的な場合には、遺産分割協議の有効性を争って、遺留分を請求できる可能性があります。

遺産分割協議について詳しくはこちらをご覧ください。

相続放棄した場合

遺留分権利者が相続を放棄した場合には、遺留分が認められません。

相続の放棄とは、相続人の意志で一切の遺産を相続しない(取得しない)ことをいいます。

相続放棄をした場合にはそもそも相続人でなかったこととなるため、相続人に保障される遺留分も失います(遺留分権利者にあたらないことになります)。

したがって、遺留分権利者が相続放棄した場合には、騙されたり脅されたりして相続放棄した場合などの例外的な場合を除いて、遺留分が認められません。

相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。

相続廃除された場合

相続人となる予定だった遺留分権利者が相続廃除(そうぞくはいじょ)された場合には、遺留分が認められません。

相続廃除とは、被相続人が相続人となる予定の人(推定相続人)から侮辱や虐待などの重大な非行行為を受けた場合に、被相続人の意志で推定相続人の相続権を失わせる(相続人から除外する)ことをいいます。

相続廃除された場合にはそもそも相続人でなかったこととなるため、相続人に保障される遺留分も失います(遺留分権利者にあたらないことになります)。

したがって、推定相続人である遺留分権利者が相続廃除された場合には、遺留分が認められません。

相続廃除について詳しくはこちらをご覧ください。

相続欠格にあたる場合

相続人となる予定だった遺留分権利者が相続欠格(そうぞくけっかく)にあたる場合には、遺留分が認められません。

相続欠格とは、違法行為などによって相続を自分に有利に進めようとした人が、法律上当然に相続人から除外されることをいいます。

相続欠格にあたる場合にはそもそも相続人でなかったこととなるため、相続人に保障される遺留分も失います(遺留分権利者にあたらないことになります)。

したがって、推定相続人である遺留分権利者が相続欠格にあたる場合には、遺留分が認められません。

相続欠格について詳しくはこちらをご覧ください。

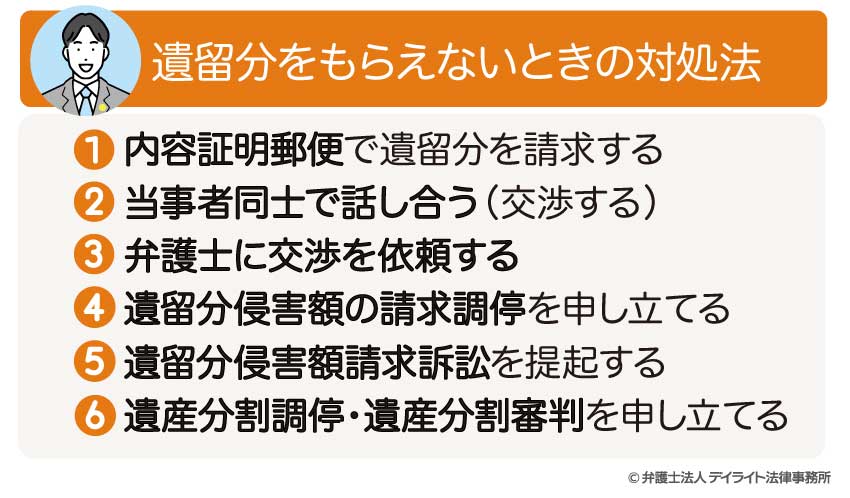

遺留分をもらえないときの対処法

遺留分権利者であるにもかかわらず遺留分をもらえないときには、次のような対処法が考えられます。

遺留分権利者であるにもかかわらず遺留分をもらえないときには、次のような対処法が考えられます。

内容証明郵便で遺留分を請求する

遺留分をもらえない場合(遺言書や生前贈与によって遺留分を侵害されている場合)、まずは内容証明郵便で遺留分の請求をします。

遺留分の請求には期限(時効)があることから、遺留分が侵害されていること(遺留分をもらえていないこと)に気づいたらできるだけ早く請求をすることが大切です。

また、請求をした証拠を残すために、内容証明郵便で請求をすることが大切です。

なお、内容証明郵便で遺留分を請求する文書のサンプルについては、こちらからご確認ください。

当事者同士で話し合う(交渉する)

内容証明郵便を出しても遺留分を払ってもらえない場合には、当事者同士で話し合い(交渉)をします。

相手が遺留分の制度を知らない場合もあることから、法律(民法)によって遺留分の権利が認められていること、遺留分を侵害している人には金銭を支払う義務があること、相手の対応によっては調停や訴訟を行わざるを得ないこと、などを論理的に説明して説得するのが良いでしょう。

相手に対する不満などを伝えると、お互いに感情的になって話し合いがまとまらない可能性があります。

できるだけ相手の感情を刺激することを避け、冷静に客観的な事実を伝えることが大切です。

弁護士に交渉を依頼する

相手が話し合いに応じてくれない場合や、当事者同士での話し合いではらちがあかない場合には、相手との話し合いを弁護士に依頼する方法があります。

相手が話し合いに応じてくれない場合や、当事者同士での話し合いではらちがあかない場合には、相手との話し合いを弁護士に依頼する方法があります。

当事者同士で話し合った場合には双方が感情的になってしまい、冷静な話し合いとならない場合が少なくありません。

法律の専門家である弁護士が間に入ることで論点が整理され、論理的・合理的な話し合いが行われる可能性が高まります。

この後説明するように、裁判所を介した調停や訴訟によって解決するという対処法もありますが、調停や訴訟になると解決までに長い時間(半年から長い場合には数年程度)がかかってしまいます。

そのため、当事務所では調停や訴訟にいたる前に弁護士を通じた交渉を行い、できるかぎり早期の解決をめざすことをおすすめしています。

遺留分侵害額の請求調停

話し合い(交渉)での解決が難しい場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。

調停とは、家庭裁判所の調停委員会(裁判官1名と調停委員2名以上で構成されます。)が当事者の間に入って意見を調整し、当事者の合意による解決をめざす手続きです。

調停はあくまでも当事者の合意をめざす手続きであり、当事者が合意にいたる見込みが低い場合には、調停は不成立(不調)に終わります。

調停を通じて当事者が合意できた場合には調停が成立し、裁判官が合意した内容を記載した「調停調書」を作ります。

遺留分侵害額請求訴訟を提起する

調停がまとまらなかった場合には、さらに地方裁判所(請求金額によっては簡易裁判所)に遺留分侵害額請求訴訟を提起することとなります。

訴訟は調停と異なり、当事者が合意できるかどうかにかかわらず、裁判所が当事者の提出した証拠に基づいて結論(判決)を下す手続きです。

裁判所は、下した結論(判決)の内容を記載した「判決書」を作ります。

遺産分割調停・遺産分割審判を申し立てる

上にあげた対処法は、主に生前贈与や遺言書によって遺留分がもらえない(侵害されている)場合の対処法です。

上にあげた対処法は、主に生前贈与や遺言書によって遺留分がもらえない(侵害されている)場合の対処法です。

遺言書が残されておらず、特定の相続人が勝手に遺産を一人占めしている場合などには、遺留分に関する請求ではなく、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることになります。

遺留分をもらえないときのポイント

できるだけ早く(時効完成前に)請求する

遺留分をもらえない場合には、まずはできるだけ早く遺留分(侵害額)の請求をすることが大切です。

すでに説明したように遺留分侵害額請求権には1年の時効があり、この期間を過ぎると権利が消えてなくなってしまう(請求できなくなってしまう)からです。

なお、遺留分侵害額請求権の時効は①被相続人が亡くなった事実と②侵害の原因となる贈与や遺贈があったことを「知ったとき」からカウントされますが、「知っていたかどうか」という目に見えない内面の状態を証明することは非常に難しいです。

そのため、「被相続人が亡くなった日」という客観的な出来事を基準にして、1年以内に請求を行うことを強くおすすめします。

また、遺留分侵害額の請求を行った場合には具体的な遺留分の金額を請求する権利が発生しますが、この権利にも5年の時効があることから、相手が請求に応じてくれないときはすみやかに調停や訴訟を行うことを検討しましょう。

遺留分の請求は内容証明郵便で行う

遺留分侵害額の請求は内容証明郵便で行うのがポイントです。

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の郵便を送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。

法律(民法)は請求の方法について特に指定していないため、口頭で行った場合にも請求は有効です。

しかし、後になってから相手が「請求を受けていない」「遺留分侵害額請求権は時効で消滅している」などと言い出してトラブルになる可能性があります。

そのため、遺留分侵害額の請求を内容証明郵便で行い、時効の期限までに遺留分を請求をした事実を証拠として残すことが大切です。

必要に応じて仮差押えの申立てをする

相手が相続した財産以外にめぼしい財産をもっておらず、財産を使い込んだり隠したりする可能性があるときは、「仮差押え」の手続きを検討しましょう。

仮差押えとは、裁判所が相手に対して財産の処分(財産を売ったり使い込んだりすることです。)を禁止することによって、支払いにあてるための財産を確保する(保全する)手続きのことです。

調停や訴訟の手続きをしている間に相手が財産を使い切ってしまい、金銭を支払えない状態になってしまうと、せっかく苦労して調停や訴訟をした意味がなくなってしまいます。

仮差押えの手続きをしておくことで、このような事態を避けることができます。

ただし、仮差押えの手続きには専門的な知識が必要となることや、相手に気づかれないうちに迅速に手続きを進める必要があることなどから、専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。

相続にくわしい弁護士に依頼する

遺留分をめぐるトラブルについては、相続にくわしい弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

遺留分をめぐるトラブルについては、相続にくわしい弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

遺留分の制度を正確に理解して適切に対処するには、相続法に関する専門知識が必要となるからです。

遺留分のトラブルを自力で解決しようとした結果、気づかないうちに遺留分の権利が時効にかかってしまったり、争いが悪化・長期化してしまったり、遺産を使い込まれて支払いを受けられなくなってしまったりする場合もあります。

相続にくわしい弁護士に依頼することで、相手とどのように交渉すべきか、仮差押えをすべきか、調停や訴訟ではどのような証拠を提出すべきか、といった点をふまえて適時・適切に対処することができます。

弁護士に依頼すべきかどうかの判断に迷われる場合には、法律相談を活用して、遺留分の支払いを受けられる見込みや手続きの見通しについて確認するのがよいでしょう。

法律相談の金額は1時間あたり5000円〜1万円前後が相場で、初回の法律相談を無料としている弁護士も少なくありません。

なお、弁護士にはそれぞれ専門分野があることから、相続分野を専門としている(相続にくわしい)弁護士に相談することが大切です。

相続問題を弁護士に相談すべき理由はこちらをご覧ください。

遺留分についてのQ&A

![]()

遺留分を払わないとどうなるか?

すぐに遺留分を支払うことが難しい事情があるときには、分割払いや支払期日の延長等の交渉をしてみることを検討しましょう。

遺留分の支払いについて疑問や不安がある場合には、相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。

財産の仮差押えが行われる可能性

遺留分を支払わない場合には、相続した財産を使い込んだり隠匿したりする可能性が疑われ、遺留分権利者から裁判所に対して仮差押えの申立てが行われる可能性があります。

裁判所が仮差押の申立てを認めた場合には財産の処分が禁止され、例えば預貯金が凍結されるなどの不利益を受ける場合があります。

調停や訴訟を起こされる可能性

遺留分権利者から調停を申し立てられたり、訴訟を提起されたりする可能性があります。

調停や訴訟は平日の日中に行われるため、会社に勤めている場合には有給休暇を利用するなどして裁判所へ行かなければなりません。

特に、訴訟を起こされた場合に一度も法廷へ行かず欠席を続けると、遺留分権利者の主張がすべて認められて敗訴する可能性があるため、注意が必要です。

強制執行される可能性

調停が成立した場合や訴訟での敗訴が確定した場合に、これを無視して遺留分の支払いを行わずにいると、遺留分権利者が、調停調書や判決書をもとに、裁判所に強制執行の申立てを行う可能性があります。

強制執行の申立てが認められると、財産が差し押さえられて競売にかけられる可能性があります(売却代金は遺留分の支払いにあてられます)。

![]()

遺留分を認めない遺言書があるときはどうなる?

そのため、一部の相続人について「遺留分を認めない」という内容の遺言書がある場合や、一部の相続人について遺産を与えない内容の遺言書がある場合でも、遺留分権利者は遺留分を請求することができます。

他の相続人は、遺留分を認めない遺言書があることを理由に遺留分の支払いを拒否することはできません。

遺言書と遺留分の関係について詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

- 相続の遺留分をもらえないときには、遺留分侵害額請求をすることができます。

- まずは内容証明郵便を使って、できるだけすみやかに遺留分侵害額の請求をすることが大切です。

- 相手が支払いに応じてくれない場合には、弁護士を通じた交渉や裁判所を介した調停・訴訟などの手続きを行うという方法があります。

- 遺留分には請求の期限(時効)があることや、相手に遺産を使い込まれてしまうリスクがあること、遺留分の制度を理解するのには高度の専門知識が必要となることなどから、遺留分のトラブルについては相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、遺留分や遺言書をめぐるトラブルのほか、遺産分割協議や相続登記、相続税の申告など、相続全般に関するご相談を承っています。

相続問題にくわしい弁護士で構成する相続対策専門チームがご相談に対応させていただきますので、安心してご相談ください。