「除籍謄本」とは、中に入っている人が誰もいなくなった戸籍の内容が記載された書面のことです。

「戸籍謄本」は、まだ中に人が入っている状態の戸籍の内容を記載したものである点で除籍謄本とは異なります。

除籍謄本は、相続人の調査や各種の相続手続き等において必要となります。

この記事では、他の謄本との違いや除籍謄本に記載されている内容、除籍謄本の取り方などについて、相続に強い弁護士がわかりやすく解説します。

目次

除籍謄本とは?

除籍謄本の意味や読み方

除籍謄本(じょせきとうほん)とは、中に入っている人が誰もいなくなった戸籍の内容が記載された書面のことです。

戸籍制度とは

戸籍制度(こせきせいど)とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの重要な事項(出生、結婚、離婚、認知、氏の変更、死亡など)を「戸籍簿」という記録に登録して管理する仕組みのことをいいます。

戸籍簿は、本籍のある各市区町村が管理しています(本籍については後ほど解説します)。

原則として、ひとつの戸籍(簿)は夫婦と未婚の子どもで構成されています。

子どもが結婚した場合、その子どもは親の戸籍から抜けて(除籍)、結婚相手との新たな戸籍が作られます。

除籍とは

「除籍」とは、戸籍から抜けることを意味します。

次のような場合に、戸籍から抜ける(除籍する)ことになります。

- 子どもが結婚して親の戸籍を抜けるとき

- 夫婦が離婚して戸籍を抜けるとき

- 子どもが養子縁組をして養親の戸籍に入るとき

- 亡くなったとき

- 全員の本籍を変更したとき(転籍) など

ある戸籍に入っていた全員が上記のいずれかに該当して戸籍から抜けると、最終的にその戸籍は誰もいない状態になります(転籍の場合は戸籍に入っている全員が除籍されます)。

この状態の戸籍簿を「除籍簿」といいます。

この除籍簿の全部の内容を記載した書面(除籍簿の写し・コピー)が「除籍謄本」です。

除籍謄本と戸籍謄本・改製原戸籍謄本との違い

戸籍謄本とは、中に人が入っている状態の戸籍の内容が記載された書面(戸籍の写し)のことです。

除籍謄本は戸籍の中にいた全員が抜けて誰もいなくなった状態の戸籍の内容が記載された書面のことです。

除籍謄本と戸籍謄本とは、人がいる状態の戸籍の内容が記載されているかどうか、という点で異なります。

改製原戸籍謄本(「かいせいげんこせきとうほん」または「かいせいはらこせきとうほん」と読みます。)とは、古い様式で作られた戸籍の内容が記載された書面のことです。

戸籍に関する法律が改正されると、戸籍の様式が変更されることがあります。

このような場合には、古い様式から新しい様式へと戸籍が書き換えられます。

書き換え前の古い様式の戸籍のことを「改製原戸籍」といい、その内容を記載した書面(改製原戸籍の写し)を「改製原戸籍謄本」といいます。

つまり、改製原戸籍謄本は中に人が入っている状態の古い様式の戸籍の写しです。

除籍謄本に記載されている戸籍は誰もいなくなった状態のものであり、また、より新しい様式で作成されている点で、改製原戸籍謄本とは異なります。

除籍謄本と除籍の全部事項証明書との違い

除籍謄本と除籍の全部事項証明書の違いは、除籍簿(誰もいなくなった状態の戸籍簿)の管理方法の違い(紙で管理されているか、それとも電子化されている)にあります。

紙で管理されている除籍簿の写しは「除籍謄本」です。

これに対して、電子(コンピューター上)で管理されている除籍簿の写しは「除籍の全部事項証明書」です。

このように、除籍謄本と除籍の全部事項証明書は、管理方法の違いによって名称が異なるものの、記載されている内容は基本的に同じです。

なお、現在でも「除籍の全部事項証明書」は「除籍謄本」と呼ばれることが多いことから、この記事では除籍の全部事項証明書を含めて「除籍謄本」と呼びます。

除籍謄本と除籍抄本との違い

除籍謄本は除籍簿に記録されている全員分の内容が記載されているのに対して、除籍抄本は除籍簿に記録されている一部の人の内容のみが記載されている、という違いがあります。

なお、除籍簿の管理が電子化されている場合、一部の人の内容のみが記載されているもの(除籍抄本に相当するもの)は、「除籍の個人(一部)事項証明書」と呼ばれます。

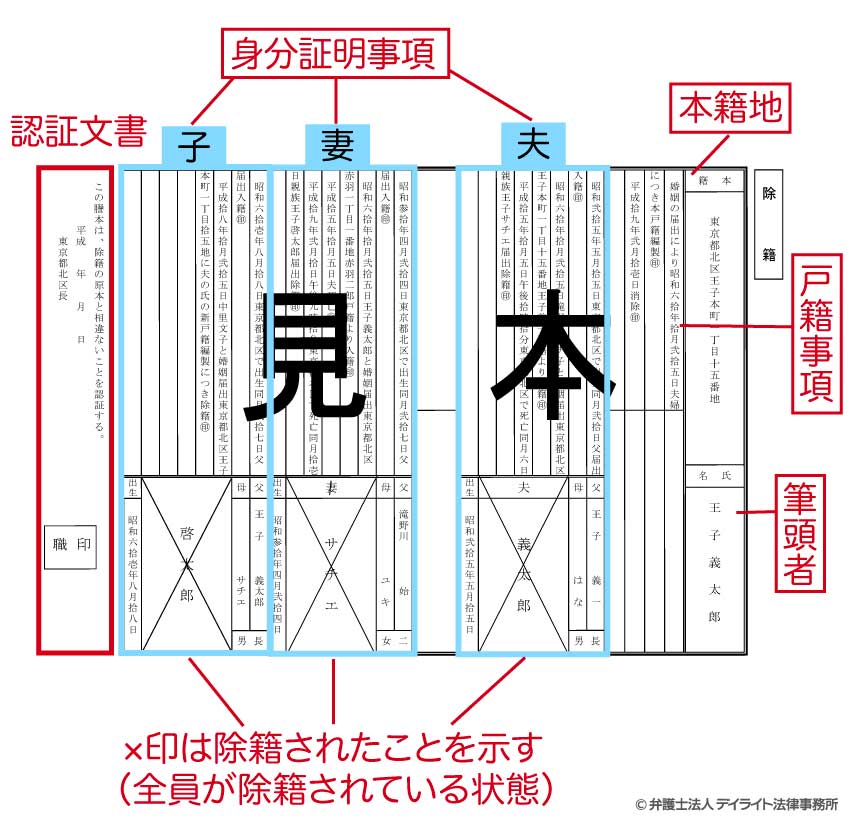

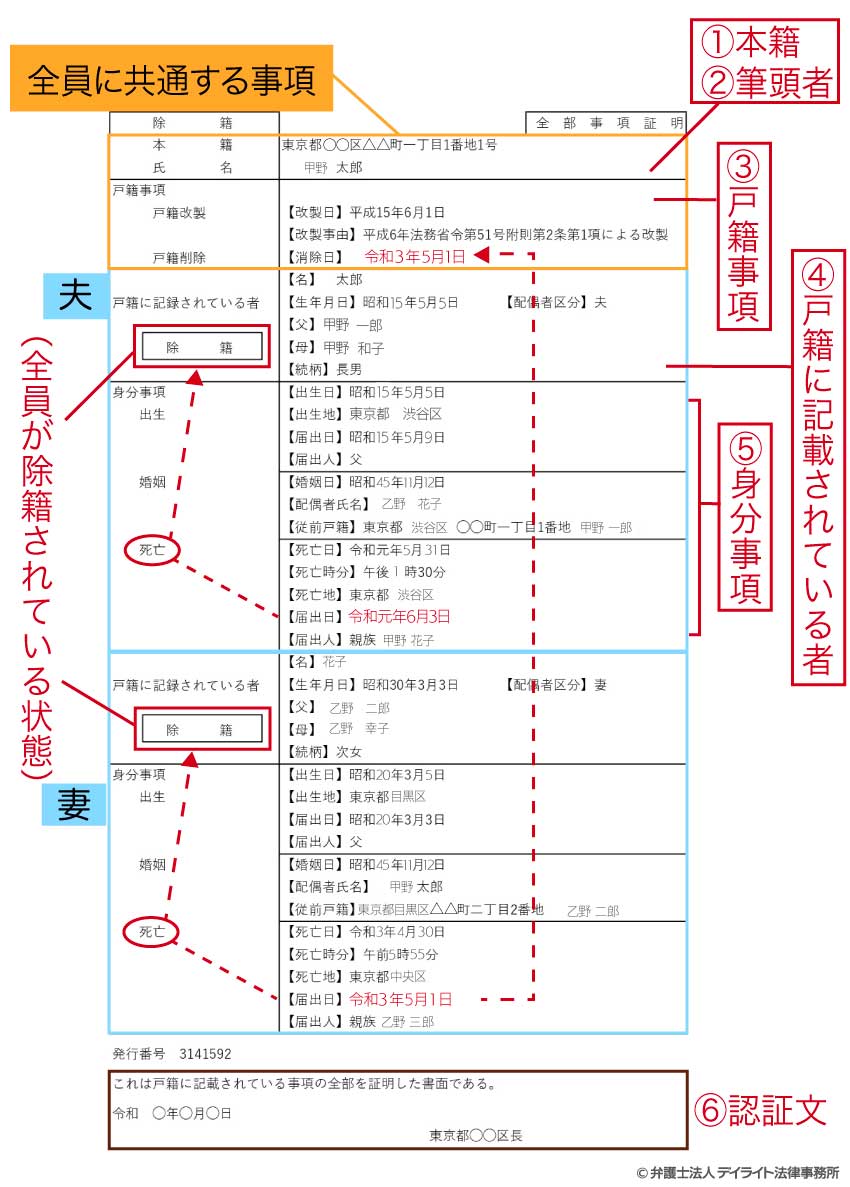

除籍謄本の見本と記載内容の解説

除籍謄本・除籍の全部事項証明書の見本は、それぞれ次のとおりです。

▼タップで拡大できます。

※↑こちらのベースは東京都北区のものです。

引用:除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)|北区

こちらも掲載する場合、適宜記載内容を変更していただければと思います。

※↑こちらは他社サイトのものをベースに、氏名や日付・場所を書き換えました

このように、除籍謄本(紙データ)と除籍の全部事項証明書(電子データ)には様式の違いがあるものの、記載されている内容は基本的に同じです。

以下では、除籍謄本(除籍の全部事項証明書)の構成について解説した後で、それぞれの項目の意味・内容について解説します。

除籍謄本(除籍の全部事項証明書)の構成

除籍謄本(除籍の全部事項証明書)の冒頭には、この戸籍に入っている(入っていた)家族全員に共通する事項(本籍・筆頭者・戸籍事項)が記載されます。

その下には、戸籍に入っている(入っていた)戸籍に入っている家族それぞれに関する情報が記載されます。

除籍謄本(除籍の全部事項証明書)の場合、戸籍に入っている家族全員の欄に除籍されたことを示す記載(除籍謄本の場合は「×印」、全部事項証明書の場合には「除籍」の文字)があります。

末尾には、発行日と認証文言が記載されます。

各項目の解説

①本籍

各家族の戸籍は、本籍と筆頭者によって他の家族の戸籍と区別・管理されています。

「本籍」とは、戸籍が登録されている場所のことです。

結婚等によって新しく戸籍を作る際には、本籍を決めて届出を行う必要があります。

本籍をどこにするかは、日本国内の地番がある場所であれば自由に決めることができ、住所(生活の本拠地として住民票の届出を出した場所)と一致している必要はありません。

また、本籍は変更することができます。

戸籍は本籍のある市区町村(これを「本籍地」といいます。)の役場で管理されます。

②筆頭者

戸籍の一番上に記載されている人のことを「筆頭者(ひっとうしゃ)」といいます。

結婚(婚姻)して新たに戸籍を作る場合には、届出の際に夫婦どちらの姓を名乗ることにしたかによって、筆頭者が決まります。

夫の姓を名乗ることにした場合は夫が筆頭者に、妻の姓を名乗ることにした場合は妻が筆頭者になり

ます。

筆頭者と離婚して新しく戸籍を作る場合には、離婚して元の戸籍を抜けた人が筆頭者になります。

分籍(戸籍の筆頭者・配偶者以外で成人に達した子どもが、元の戸籍を抜けて新しい戸籍を作ることをいいます。)によって新しく戸籍を作る場合には、元の戸籍を抜けた人が筆頭者になります。

結婚せずに子どもを出産して新しく戸籍を作る場合には、出産した人が筆頭者になります。

筆頭者と同じ戸籍に入っている人は全員、筆頭者と同じ姓(氏・苗字)になります。

一度筆頭者に決めた人を変更することはできません。

筆頭者が亡くなった場合でも、戸籍の筆頭者が変わることはありません。

③戸籍事項

「戸籍事項」の欄には、戸籍の作成、変更・削除(閉鎖)等(これらの戸籍について発生したことがらを「戸籍事項」といいます。)のほか、その発生日時と原因が記載されます。

戸籍事項として記載されるのは、次のようなことがらです。

- 編成(新たに戸籍が作られることをいいます。)

- 転籍(本籍を移転することをいいます。)

- 改製(戸籍の様式が変更されることをいいます。)

- 消除(戸籍に入っていた全員が除籍され、戸籍辞退が除籍(閉鎖)されることをいいます。)

例えば、除籍の全部事項証明書の見本には、「戸籍改製」と「戸籍消除」が記載されています。

「戸籍改製」に関する記載からは、平成15年6月1日付で、前の戸籍の様式から現在の戸籍の様式に変更されたことが読み取れます。

「戸籍消除」に関する記載からは、令和3年5月1日付でこの戸籍から全員がいなくなり、この戸籍自体が除籍(閉鎖)されたことが読み取れます。

また、この後解説する「身分事項」の欄を見ると、甲野太郎さんは令和元年5月31日に、甲野花子さんは令和3年4月30日に、それぞれ亡くなっていることがわかります。

令和3年5月1日に甲野花子さんに関する死亡届が提出されたことによって、この戸籍に入っていた全員が除籍されたことから、この戸籍は同日付で閉鎖(除籍)されています。

除籍謄本の場合は必ず戸籍事項の欄に「消除」が記載されます。

④戸籍に記載されている者

「戸籍に記載されている者」の欄には、戸籍に登録されているそれぞれの家族に関する次のような情報が記載されます。

- 名前

- 配偶者区分(夫婦の場合のみ)

- 生年月日

- 父母の氏名・父母との続柄

- 養父母の氏名・養父母との続柄(養子の場合のみ)

⑤身分事項

「身分事項」の欄には、「戸籍に記載されている者」について戸籍の届出が行われた身分事項(身分の変動に関することがらのことです。)が記載されます。

身分事項として記載されるのは、次のようなことがらです。

- 出生

- 婚姻(結婚)

- 離婚

- 養子縁組

- 認知

- 氏の変更

- 推定相続人の廃除

- 死亡 など

例えば、除籍の全部事項証明書の見本では、甲野太郎さんの身分事項について「出生」「婚姻」「死亡」の届出が行われています。

甲野太郎さんは最終的に、令和元年6月3日に死亡届が提出されたことにより、この戸籍から除籍されています。

⑤認証文

除籍謄本(除籍の全部事項証明書)の末尾には、発行日とともに、市区町村の長が、記載内容が戸籍簿(除籍簿)の原本と一致していることを認証(証明)する旨(これを「認証文」といいます。)が記載されます。

除籍謄本が必要な場合とは?

除籍謄本は、ある人が亡くなった事実を確認したり、亡くなった方の相続人を確認したりする場合に必要となります。

具体的な場面として、次のようなものがあります。

| 必要な場合 | 提出先 | |

|---|---|---|

| 相続人の調査 | 亡くなった方の相続人となる人を正確に把握するためには、生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)を集める必要があります。 | ー |

| 公正証書遺言の検索依頼・写しの請求 | 亡くなった方が公正証書遺言を作成していたかについて検索を依頼したり、公正証書遺言の写しの交付を請求する場合には、除籍謄本または死亡診断書等を提出する必要があります。 | 公証役場 |

| 遺言書の検認 | 自筆証書遺言または秘密証書遺言の検認(遺言書の内容や存在を家庭裁判所に確認してもらう手続きのことをいいます。)の請求をする際には、生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 家庭裁判所 |

| 相続放棄・限定承認 | 相続人となる予定の人が相続放棄(相続を辞退することをいいます)または限定承認(相続したプラスの財産がマイナスの財産を上回る限度で相続することをいいます。)をする場合には、亡くなった方の死亡の記載のある戸籍または除籍謄本を提出する必要があります。

また、父母・祖父母等または兄弟姉妹が相続放棄や限定承認をする場合には、亡くなった方(または他の相続人)の生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本類を提出する必要があります。 |

家庭裁判所 |

| 法定相続情報一覧図の申請 | 生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 法務局 |

| 相続税の申告 | 法定相続情報一覧図または生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 税務署 |

| 不動産の名義変更(相続登記) | 法定相続情報一覧図または生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 法務局 |

| 預貯金の払戻し・名義変更 | 法定相続情報一覧図または生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 金融機関 |

| 株式の名義変更 | 法定相続情報一覧図または生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本類を提出する必要があります。 | 証券会社等 |

| 生命保険金の受取り | 亡くなった方の除籍謄本を提出する日宇町があります。 | 保険会社等 |

除籍謄本の取り方

除籍謄本を取れる人とは?家族は取れる?

原則として、除籍謄本を取れる人は次の範囲に限られます。

- (1)除籍謄本に記載されている本人

- (2)除籍謄本に記載されている本人の配偶者(妻・夫)、直系親族(父母・祖父母・子ども・孫など)

- (3)(1)または(2)から委任された代理人(弁護士等の専門家も代理人にあたります。)

家族の中でも兄弟姉妹は除籍謄本を取れない場合があります。

上記以外の人で除籍謄本を取ることができるのは、正当な理由がある人に限られます。

例えば、兄弟姉妹が遺産の相続人となった場合には、除籍謄本を取得することができます。

また、家族以外の人でも本人から遺贈(遺言で財産をあげることをいいます。)を受けた場合などには、除籍謄本を取得することができます。

なお、次の表のとおり、申請者によって利用できる申請方法は異なります。

| 申請方法 | 申請者 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 本人 | 配偶者 | 直系親族 | 代理人 | それ以外の利害関係者 | ||

| オンライン | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |

| 窓口 | 本籍地の窓口 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △(※) |

| 広域交付 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | |

| 郵送 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △(※) | |

※利害関係者は正当な理由が認められる場合にのみ取得可能です。

除籍謄本はどこで取れる?

除籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。

除籍簿はそれぞれ本籍地の市区町村役場で保管されているためです。

除籍謄本をオンラインで申請する方法

一部の市区町村では、除籍謄本をオンライン(スマートフォン)で申請し、郵送で取得することができます(オンライン申請には対応していない市区町村もあります)。

オンライン申請への対応状況については、各市区町村の窓口やホームページ等でご確認ください。

オンライン申請の方法は各市区町村によって異なり、特定のアプリのインストールが必要となる場合があります。

オンライン申請を利用できるのは、本人とその配偶者・直系親族(本人の両親・祖父母・子・孫など)のみです。

※兄弟姉妹や代理人はオンライン申請を利用することはできません。

除籍謄本を窓口で申請する方法

除籍謄本は、市区町村役場の窓口で申請することができます。

申請先の市区町村役場は、(1)本人の本籍地の市区町村役場または(2)全国各地の市区町村役場(最寄りの市区町村役場)です。

(1)本籍地の市区町村役場の窓口での申請は、除籍謄本に記載されている本人とその配偶者・直系親族(本人の両親・祖父母・子・孫など)のほか、兄弟姉妹(相続人となる場合)や代理人なども利用することができます。

(2)全国各地の市区町村役場(最寄りの市区町村役場)での申請(広域交付)をすることができるのは、本人とその配偶者・直系親族のみです。

※兄弟姉妹や代理人は広域交付を利用することができません。

除籍謄本を窓口で申請する場合には、決められた開館時間内に窓口へ行く必要があります。

除籍謄本を郵送で取り寄せる方法

除籍謄本は郵送で交付申請を行い、郵送で取り寄せることができます。

郵送による交付申請は、除籍謄本に記載されている本人とその配偶者・直系親族(本人の両親・祖父母・子・孫など)のほか、兄弟姉妹(相続人となる場合)や代理人なども利用することができます。

コンビニで除籍謄本を取得できないの?

コンビニで除籍謄本を取得することはできません。

なお、戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)については、市区町村によりコンビニで取得できる場合があります。

除籍謄本を取得するのに必要な費用

除籍謄本の取得には1通あたり750円の手数料がかかります。

オンラインや郵送で除籍謄本の交付を申請して郵送で受け取る場合には、手数料のほかに送料(切手代等)がかかります。

手数料等の支払い方法は申請方法によって異なります。

| 申請方法 | 支払い方法 |

|---|---|

| オンライン | クレジットカード、PayPay等 |

| 窓口 | 現金・電子マネー・クレジットカード等(市区町村によって取り扱いが異なります) |

| 郵送 | 定額小為替(市区町村によってはクレジットカード決済に対応していることも) |

除籍謄本の取得にかかる期間

除籍謄本の取得にかかる時間は取得方法によって異なります。

| 申請方法 | 取得にかかる時間の目安 |

|---|---|

| オンライン | 申請から10日前後 |

| 窓口 | 本籍地の市区町村役場:即日 広域交付(最寄りの市区町村役場):即日〜1週間前後 |

| 郵送 | 申請(ポスト投函)から10日〜2週間前後 |

※死亡直後は取得できません(死亡届の提出から1〜2週間前後で取得できるようになります)。

※オンラインでの申請・広域交付・郵送での申請については、状況により数週間程度かかる場合もあります。

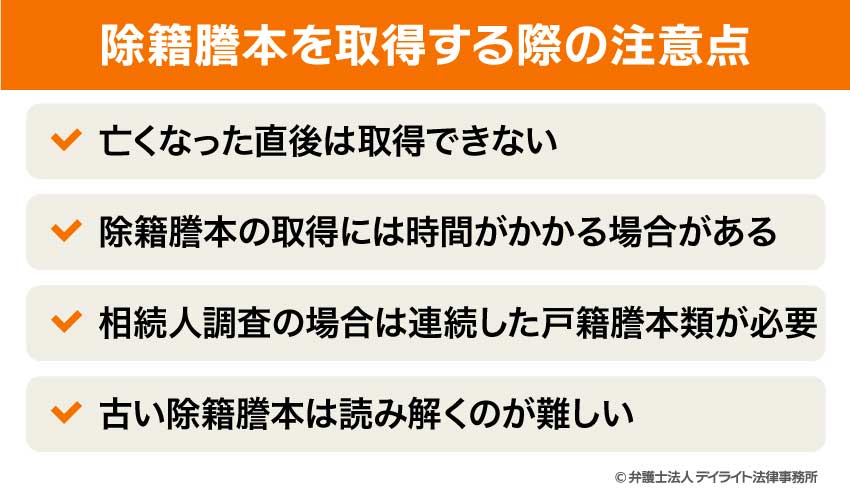

除籍謄本を取得する際の注意点

亡くなった直後は取得できない

亡くなった方の除籍謄本を取得する場合、亡くなった直後は取得できないことに注意が必要です。

亡くなった方が戸籍から除籍されるためには死亡届が提出されることが必要とされています。

そして、死亡届が提出されてから戸籍に反映されるまでには1〜2週間前後の時間がかかるためです。

除籍謄本の取得には時間がかかる場合がある

保管状況によっては、除籍謄本の取得に時間を要する場合があります。

除籍謄本を期限の定められている手続き(例えば、相続放棄の手続きなど)に利用する場合には、時間的な余裕をもって準備を行うことが大切です。

相続人調査の場合は連続した戸籍謄本類が必要

すべての相続人の洗い出し(調査)を行う場合には、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得する必要があります。

1通でも抜け漏れがあると、把握できない相続人が出てきてしまう可能性があります。

生まれてからなくなるまでの連続した戸籍謄本等を取得することで、知られていなかった養子や非嫡出子、兄弟姉妹などの存在も漏れなく把握することができます。

連続した戸籍謄本等は、相続人調査以外にも、遺言書の検認、相続放棄、相続登記、相続税の申告、預貯金の名義変更などの手続きで提出を求められることがあります。

古い除籍謄本は読み解くのが難しい

現在の除籍謄本(除籍の全部事項証明書)は電子化されたデータが印字されていますが、昭和の初期やそれ以前の古い除籍謄本は手書き(毛筆など)で作成されています。

旧字体が使用されているケースや、文字に癖があるケースなどもあり、読み解くのが難しいことが少なくありません。

また、現在の除籍の全部事項証明書とは様式も異なることから、一般の方が記載されている内容を自力で理解するのは難しい側面があります。

相続人の調査等で利用する場合には連続性があるかどうかを判断する必要があるため、読み解くのが難しいと感じた場合には、相続にくわしい弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。

除籍謄本の取得を専門家に依頼すべき?

除籍謄本の取得を専門家に依頼すべきかどうかは、置かれている状況によって異なります。

専門家に依頼したほうが良いケース

次のようなケースでは、除籍謄本の取得を専門家に依頼するのがおすすめです。

- 手続きの期限が迫っているケース

- 本人・配偶者・直系親族以外の方が取得するケース

- 相続関係が複雑なケース

手続きの期限が迫っているケース

手続きの期限が迫っているケースでは、除籍謄本の取得や手続きを専門家に依頼するのがおすすめです。

特に、相続手続きにおいては膨大な書類の取得が必要となることがあります。

手続きに不慣れな方が書類を準備する場合には時間と手間がかかり、期限に間に合わない可能性があります。

また、焦って手続きをすることで書類の抜け漏れが発生する可能性もあります。

期限が迫っている手続きに籍謄本等の取得が必要となるケースでは、専門家に依頼することを検討しましょう。

本人・配偶者・直系親族以外の方が取得するケース

すでに解説したように、除籍謄本を取得することができる人の範囲は、除籍謄本に記載されている本人やその配偶者、直系親族に限られています。

それ以外の方が取得するケースでは、除籍謄本を取得する権利があることを市区町村役場に認めてもらう必要があるため、専門家に依頼した方がスムーズに取得できる可能性があります。

例えば、兄弟姉妹や甥姪が相続人として除籍謄本を取得するケースや、受遺者が除籍謄本を取得するケースなどでは、専門家への依頼を検討してみてもよいでしょう。

相続関係が複雑なケース

相続関係が複雑なケースでは、除籍謄本の取得を専門家に依頼するのがおすすめです。

例えば、代襲相続のケースや数次相続のケースなどです。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、もともと相続人になる予定だった人が相続権を失った場合に、その子どもが代わりに遺産を相続することをいいます。

数次相続(すうじそうぞく)とは、すでに発生している相続手続きの途中で一部の相続人が亡くなり、次の相続が発生することをいいます。

このようなケースでは、相続関係が複雑なため取得する書類(除籍謄本等)に抜け漏れが生じたり、相続人の特定に抜け漏れが生じたりするリスクがあります。

そのため、相続手続きに詳しい専門家に除籍謄本等の取得を依頼するのがおすすめです。

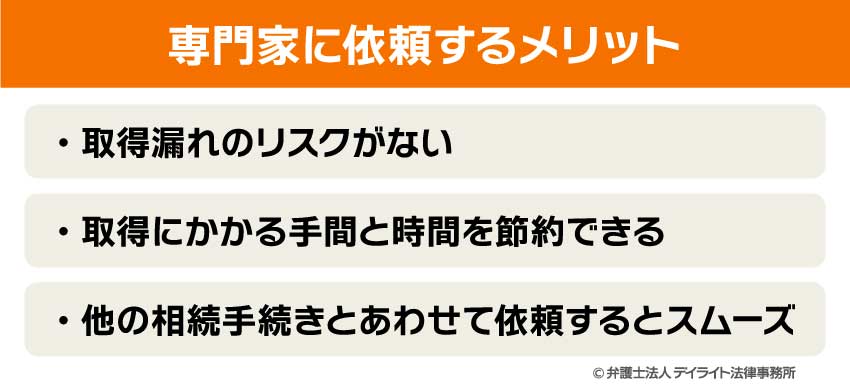

専門家に依頼するメリット

除籍謄本の取得を専門家に依頼するメリットとして、次のような点をあげることができます。

取得漏れのリスクがない

除籍謄本の取得を専門家に依頼する場合、必要な書類を過不足なく取得してもらうことができます。

特に、相続人の調査等に利用する場合には、生まれてからなくなるまでの連続した戸籍謄本等を漏れなく取得する必要があります。

自力で取得する場合には、戸籍謄本や除籍謄本等の読み方がわからないために取得漏れが発生するリスクがあります。

相続に詳しい弁護士等の専門家に取得を依頼する場合、専門家は戸籍の取得手続きに慣れており、読み方についても熟知しているため、取得漏れが生じることはありません。

取得にかかる手間と時間を節約できる

除籍謄本の取得を専門家に依頼する場合、取得にかかる手間と時間を節約できることもメリットです。

特に、相続の場面では、除籍謄本だけでなく戸籍謄本や改製原戸籍謄本などの様々な書類を取得する必要があります。

相続に詳しくない場合には、どのような書類を取得すべきかを調べるところから始めなければならないため、膨大な手間と時間がかかります。

また、オンラインで申請できない書類(改製原戸籍謄本など)がある場合には市区町村役場の窓口へ行ったり、書類を準備して郵送で申請を行ったりする手間がかかります。

専門家に依頼する場合には、このような手間や時間がかかりません。

他の相続手続きとあわせて依頼するとスムーズ

戸籍謄本や除籍謄本等の取得だけでなく、相続人の調査、遺産分割協議、相続放棄、相続登記、相続税の申告等の相続手続きとあわせて依頼することで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。

相続手続きは相続法に関する専門知識が必要となるため、相続人の数や遺産の数が多い場合には、一般の方が自力で進めるのはかなりハードルが高いといえます。

また、相続人だけで手続きを進める場合には感情的な対立が生まれてトラブルになることも少なくありません。

相続手続きについて少しでも疑問や不安がある場合や、相続トラブルになる可能性がある場合などには、除籍謄本等の取得と相続手続きをあわせて弁護士に依頼することをおすすめします。

なお、弁護士に裁判手続や遺産分割協議、相続放棄、遺言書の執行等を依頼する場合には、通常、その報酬の中に戸籍謄本等の取得にかかる報酬分も含まれています。

専門家に依頼するデメリット

費用がかかる

専門家に依頼する場合には、費用がかかるというデメリットがあります。

除籍謄本の取得費用(手数料・切手代)のほかに、専門家(行政書士・司法書士・弁護士等)に報酬を支払う必要があります。

専門家の報酬は、それぞれの専門家によって異なります。

一部の専門家は単純な除籍謄本の取得の代行のみを受け付けており、その場合の報酬相場は1通あたり1000円〜3000円前後です。

ただし、除籍謄本の取得のみに対応している専門家は少なく、相続人の調査等と合わせて3万円〜10万円前後の料金がかかるケースが多いといえます。

かえって時間や手間がかかる場合もある

除籍謄本の利用目的や必要な通数等によっては、自分で取得する場合よりもかえって時間や手間がかかる場合があります。

専門家に依頼する場合には、アポイント(予約)を取ったり、事務所へ行ったり、詳細を相談したりするための手間と時間がかかるためです。

取得する書類の種類が少なく、トラブルになるリスクのない単純な手続きの場合には、専門家に依頼せずに自力で取得することを検討するのがよいでしょう。

除籍謄本のよくあるQ&A

![]()

亡くなった人の除籍謄本の取り方とは?

自分で取得する方法はさらに、①オンラインで申請する方法(市区町村によっては対応していない場合があります。)、②本籍地または最寄りの市区町村役場の窓口で申請する方法、③郵送で申請する方法の3つがあります。

ただし、①オンラインで申請する方法と②のうち最寄りの市区町村役場の窓口で申請する方法(広域交付)については、申請する方が亡くなった方の配偶者(妻・夫)または直系親族(親・祖父母・子ども・孫)のみが利用できます。

![]()

親が死亡したら除籍謄本はどうやって取るの?

自分で交付申請して取得することも、専門家等の代理人に依頼して取得してもらうこともできます。

また、自分で交付申請する場合には、①オンラインで申請する方法(市区町村が対応している場合)、②本籍地または最寄りの市区町村役場の窓口で申請する方法、③郵送で申請する方法のいずれも利用することができます。

![]()

除籍謄本に有効期限はある?

除籍謄本には誰もいなくなった戸籍の状態が記載され、その後に変更されることがないためです。

もっとも、除籍謄本の提出先(金融機関等)から「発行日より1年以内のもの」といった形で有効期限を指定される場合があります。

また、除籍謄本については法律によって150年の保存期間が定められています。

その戸籍に入っていた全員が除籍されてから150年を過ぎると、市区町村に保管されている除籍簿自体が廃棄される可能性があります。

まとめ

- 除籍謄本とは、その戸籍に入っていた人が全員いなくなった状態の戸籍の写しことです。

- 戸籍謄本は、中に人が入っている状態の戸籍の内容を記載したものである点で、除籍謄本とは異なります。

- 除籍謄本は、相続人の調査や遺言書の検認、相続放棄、相続した遺産の名義変更等の手続きで必要となります。

- 除籍謄本は市区町村役場の窓口での申請や郵送での申請、オンラインでの申請によって取得することができます(オンラインの申請については対応していない市区町村もあります)。

- 除籍謄本の取得を専門家に任せた良いケースとしては、相続手続きの期限が迫っているケース、兄弟や甥姪・受遺者等が取得するケース、相続関係が複雑なケース、などをあげることができます。

- 遺産分割協議や相続放棄などの相続手続きにおいて除籍謄本の取得が必要となるケースで、手続きについて疑問や不安がある場合、トラブルになる可能性がある場合などには、相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。

- 当事務所では、相続にくわしい弁護士だけで構成する相続対策専門チームを設置しています。

除籍謄本の取得だけでなく、遺言書の作成・執行、遺産分割協議、相続放棄、相続トラブル、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続に関するご相談をうけたまわっています。

遠方の方はオンラインでご相談いただくこともできますので、ぜひお気軽にご相談ください。