「事業の後継者を長男にしたいが、他の子どもたちから遺留分を主張されると、株式や資産が分散してしまい事業の継続が危ぶまれる・・・」

「長男には家の購入資金としてまとまった金額を既に渡したので、遺産の大部分である自宅を長女に相続させたい。しかし、長男に遺留分の請求をされると、自宅を売らなければならないかもしれない・・・」

というような問題でお悩みの方もおられると思います。

このような問題を解決するために、遺留分の放棄の制度を使うことができます。

今回は、遺留分の放棄の方法、注意点などについて、わかりやすく解説していきます。

目次

生前の遺留分の放棄について

被相続人(ひそうぞくにん)となるべき人の生存中であっても遺留分を放棄することはできますが、その場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

なお、被相続人が亡くなって相続が開始した後は、遺留分の放棄に家庭裁判所の許可は不要です。

遺留分の放棄とは

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方(法律では、「被相続人」といいます)の遺した財産(相続財産)のうち、一定の相続人に確保されている持分割合のことです。

遺留分があると、遺言や生前贈与によって示された被相続人の意思に反して権利を主張することができます。

たとえば、亡くなった被相続人が遺言で、「遺産はすべて長男に相続させる。」と書き残していたとします。

このとき、他の子供たちは、遺言で遺産をもらった長男に対し、「自分たちには遺留分があるのだから、その分をお金で返せ」と主張することができるのです。

遺留分の放棄は遺留分の権利を放棄すること

遺留分は、放棄することもできます。

遺留分を放棄すると、被相続人が亡くなって相続が開始した後も、遺留分についての権利を主張できません。

そのため、一部の人に遺産を集中させるような遺言などがあっても、何も主張できなくなります。

被相続人からすると、特定の人(長男のみなど)に遺産を多く残したい場合に、相続人となる人に頼んで遺留分を放棄してもらうことが考えられます。

遺留分を放棄できるタイミングは生前?相続発生後?

被相続人となる人の生前に遺留分を放棄することもできます。

ただし、それには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法1049条1項)。

被相続人が亡くなって相続が開始した後にも、遺留分を放棄することはできます。

この場合は遺留分の放棄に家庭裁判所の許可は不要です。

(遺留分の放棄)

第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

引用元: 民法|電子政府の窓口

生前に遺留分を放棄させるために必要な条件

遺留分権利者であること

遺留分の放棄をできるのは、遺留分を有する遺留分権利者だけです。

遺留分権利者は、①配偶者、②子(いない場合は孫など)、③直系尊属(父母、祖父母など)です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

家庭裁判所の許可

被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

許可するかどうかを決めるにあたり、家庭裁判所は次のような点について審理します。

申立てが、申立人の真意に基づくものかどうか

申立てが、申立人の真意に基づくものかどうか申立人が自分の真意に基づいて申立てをしたのでなければなりません。

被相続人や他の相続人に強制された申立ては許可されません。

申立てに合理性・必要性があるか

申立てに合理性・必要性があるか相続人に対する好き嫌いなどの感情的な理由では認められません。

遺留分を放棄することについての合理的な理由と必要性が必要です。

遺留分の放棄に対して十分な代償が支払われていることも、合理的な理由となりえます。

放棄に見合うだけの代償が得られているか

放棄に見合うだけの代償が得られているか遺留分を放棄してもらう代わりに十分な財産(代償金など)が贈与されていると、遺留分の放棄が許可されやすくなります。

被相続人としては、放棄をする相続人がこれらの条件を満たせるように準備することになります。

相続人と話し合い、代償金を支払うなどして納得してもらった上で、遺留分放棄の許可申立てをしてもらいましょう。

家庭裁判所での遺留分放棄の許可の手続きについては、裁判所のサイトの遺留分放棄の許可 にも掲載されています。

生前の遺留分放棄についての念書は有効?

遺留分の放棄についての話合いの中で、相続人に「遺留分を放棄する」との念書を書いてもらいたい、ということがあるかもしれません。

しかし、被相続人の生存中は、遺留分の放棄ができるかどうかは、先に述べた合理性や代償の相当性などを考慮して家庭裁判所が決めることです。

そのため、念書があればその内容どおりに遺留分放棄の効力が認められるわけではありません。

応じない人がいた場合はどうする?

再度交渉する

遺留分を放棄するよう頼んでも、相手が応じてくれないこともあります。

遺留分の放棄は遺留分権利者が自らの意思で行うものなので、遺留分権利者が応じてくれないとできません。

遺留分放棄の代償として贈与する財産を増やすなどして、再度交渉してみましょう。

推定相続人の廃除を請求する

推定相続人(被相続人が亡くなって相続が開始した場合に相続人となる人のことです)が被相続人に虐待や重大な侮辱を加えたときや、著しい非行をしたときは、被相続人は、家庭裁判所に推定相続人の廃除(民法892条)を請求することにより、その推定相続人を相続から廃除することができます。

遺留分を放棄してほしい人がこのような行為をしている場合は、家庭裁判所に廃除の請求をする方法もあります。

廃除の審判が出ると、廃除された推定相続人は相続人になれなくなり、遺留分も失います。

相続欠格の事由を主張する

遺言書を偽造・破棄した、被相続人が遺言をするのを詐欺・脅迫によって妨げたなどの一定の事由がある場合、相続欠格となり、相続人になることができなくなります(民法891条)。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

相続人になることができなくなれば、当然遺留分もなくなります。

相続欠格を主張するのに特別な手続きは必要なく、相続が始まって遺産を分割する際に主張するなどします。

放棄後の遺留分はどうなる?

一部の相続人が遺留分を放棄したからといって、他の共同相続人の遺留分が増えることはありません。

具体例を見てみましょう。

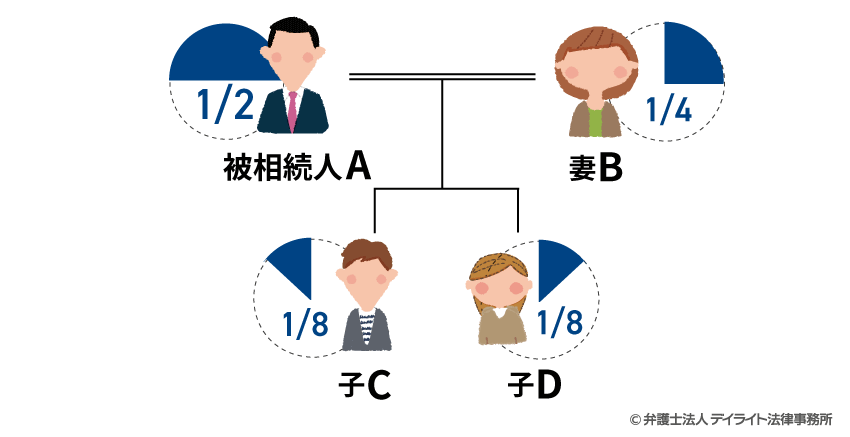

被相続人Aには、妻B、子C、Dがいました。

相続人らの遺留分は、それぞれ以下のとおりです。

妻B:1/4

子C、D:各1/8

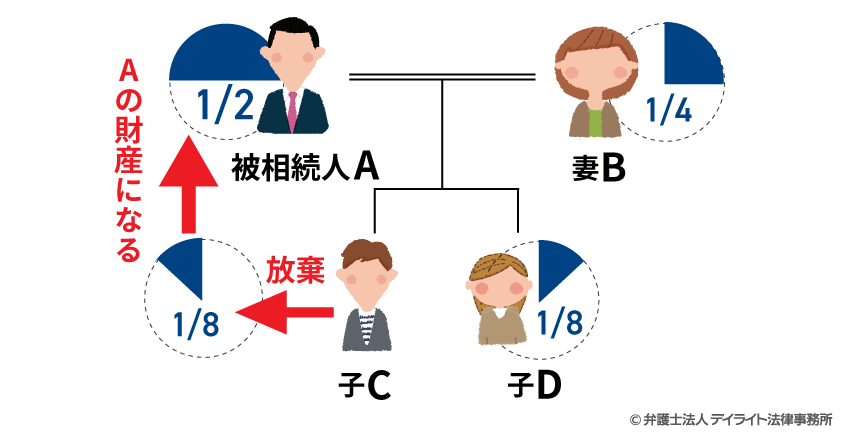

このうち、子Cは遺留分を放棄しました。

では、放棄された遺留分は、BとDに分け与えられることになるのでしょうか?

民法によるとそうはならず、共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。(民法1049条2項)

そのため、Cの遺留分放棄の後も、Bの遺留分は1/4、Dの遺留分は1/8であり、変化はありません。

Cが放棄した遺留分に相当する財産(1/8)は、被相続人が自由に遺贈などにあてられる財産になります。

放棄は撤回できる?

家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した場合、遺留分の放棄を撤回することはできません。

判例 裁判例

しかし、許可の審判があった後に、審判の基礎となった客観的事情に明白かつ著しい変更が生じ、前の審判が目的とした合目的性が失われて、前の審判(許可)を維持することが著しく社会的実情に合致しないと認められるに至った場合には、家庭裁判所は、放棄をした人からの相続開始前(被相続人が死亡する前)の申立てによって、遺留分放棄の許可の審判を取り消すことができるとする審判例があります(松江家審昭和47年7月24二家月25巻6号153頁)。

つまり、遺留分放棄の許可を得たときとは事情が変わり、遺留分を放棄することが実情に合わなくなったときは、相続開始前であれば、改めて家庭裁判所に申立てをし、遺留分放棄の許可を取り消してもらうことができるのです。

遺留分放棄の許可が取り消されると、遺留分の放棄は効果がなくなり、撤回したのと同じことになります。

注意点

遺言の作成などを済ませましょう

被相続人となる方は、相続人に遺留分を放棄してもらった時点で遺言書の作成や生前贈与をまだ行っていなければ、速やかに実行しましょう。

せっかく遺留分を放棄してもらっても、遺言書の作成も生存贈与も行っていなければ、法定相続分のとおり財産を分けることになってしまいます。

遺言や生前贈与で特定の人に譲り渡されなかった財産は、遺産分割協議の対象となり、法定相続分を基準に分割されます。

そして、遺留分を放棄した人も、相続権まで失うわけではなく、通常通りの法定相続分を有する相続人として遺産分割協議に参加します(これは相続放棄とは違うところです)。

遺産分割協議は全員の合意がないと成立しません。

そのため、遺留分放棄をした人が遺産分割協議の中で法定相続分どおりの遺産を相続させるよう主張した場合などには、被相続人の意図とは違い、遺贈などしたかったものを含めた財産がすべて、法定相続分どおりに分けられてしまうことになりえます。

そうならないようにするためには、特定の人に遺したい財産を遺言や生前贈与で譲り渡し、遺産分割協議の対象にならないようにしておく必要があります。

遺言書の作成や生前贈与は確実に済ませておきましょう。

負債の負担について

遺留分を放棄しても、相続人であることに変わりはありません。

そのため、被相続人に借金などの負債がある場合、遺留分を放棄した相続人も、法定相続分に従って負債を負担することになります。

負債を負担したくない場合は、被相続人が亡くなったことと、それによって自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄との違い

遺留分の放棄と似た制度に、相続放棄があります。

どちらも相続に関する権利を放棄する手続きですが、違う点も多いです。

両制度の違いを表にしてみたので、参考にしてください。

| 遺留分放棄 | 相続放棄 | |

|---|---|---|

| 放棄できる人 | 遺留分権利者 | 相続人全員 |

| 時期 | 被相続人の生前・死後 | 被相続人の死後のみ |

| 放棄の効果 | 遺留分がなくなるが、相続人にはなる =遺産分割協議に参加する必要がある |

初めから相続人でなかったことになる =遺産分割協議に参加できない |

| 手続き | 家庭裁判所の許可が必要 | 家庭裁判所への申述 |

| 被相続人の負債 | 負担する | 負担しない |

代償の贈与が、他の相続人の遺留分を侵害しないか

相続放棄の代償の贈与でも、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

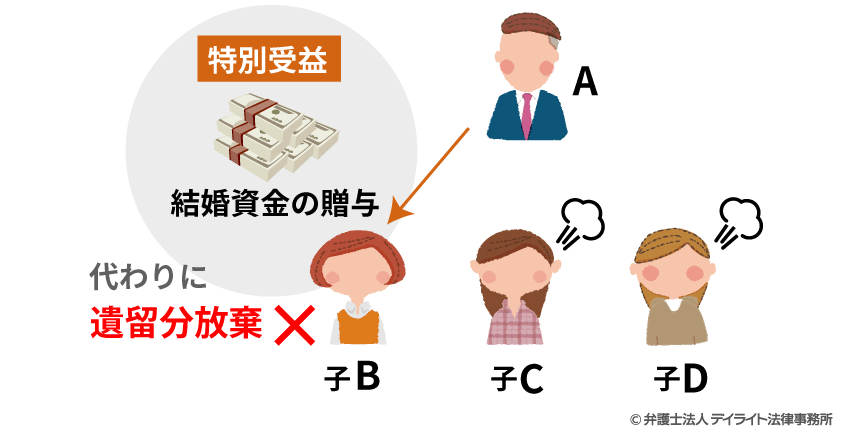

たとえば、Aさんが、子B、C、DのうちのBにだけ遺留分の放棄をするよう頼み、代わりに結婚資金として多額の贈与をしたとします。

結婚資金の贈与は特別受益(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としての贈与。民法903条)に当たるので、贈与が相続開始前の10年間にされた場合には、他の相続人C、Dから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、相続放棄の代償を贈与するときは、特別受益と認定されないか、他の相続人の遺留分を侵害していないかに注意しましょう。

手続きの流れ〜生前〜

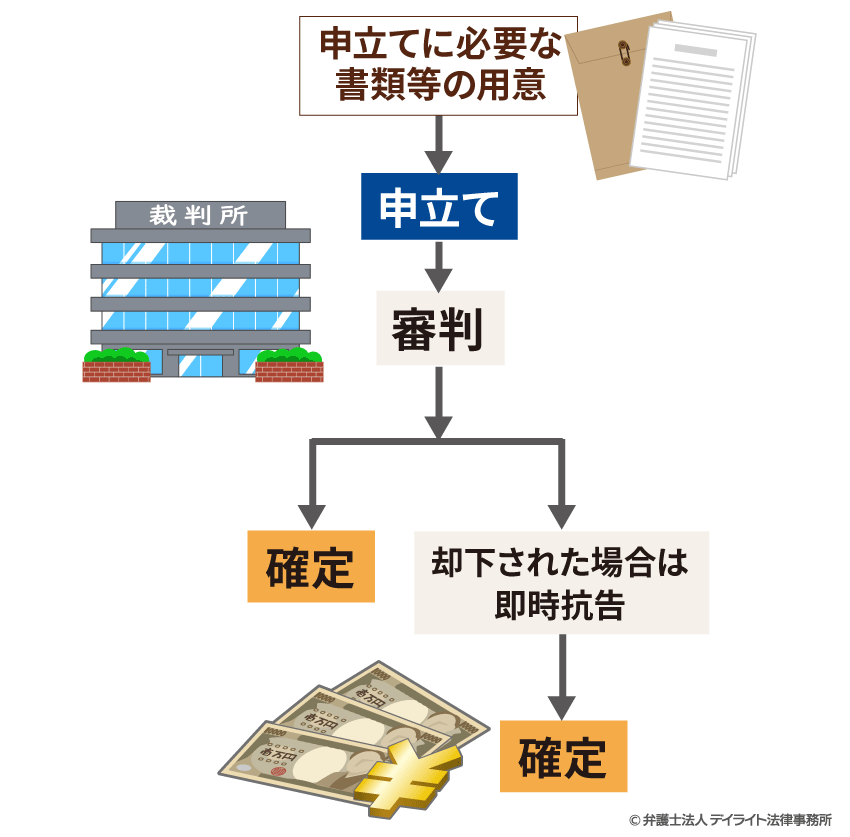

STEP1 申立てに必要な書類等の用意

遺留分放棄の許可の申立てに必要な書類等は、以下のとおりです。

- 申立書

- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 収入印紙800円分

- 連絡用の郵便切手

※ これらの書類は1通ずつ用意すれば足ります。

※ 裁判所から追加書類の提出を求められることもあります。

申立書の書式、書き方については、遺留分放棄の許可の申立書 | 裁判所 が参考になります。

STEP2 申立て

家庭裁判所に申立書などを提出して、遺留分放棄の許可の申立てをします。

申し立てる裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所です。

申立て後に、裁判所から、追加書類の提出や事情の説明を求められることもあります。

連絡を受けた場合は応じるようにしましょう。

STEP3 審判

家庭裁判所により、遺留分放棄の申立てを許可するかどうかの審判が行われます。

STEP4 却下された場合は即時抗告

遺留分放棄の申立てが却下された場合は、不服申立てとして即時抗告が可能です(家事事件手続法216条2項)。

STEP5 確定

遺留分放棄の許可の審判が確定すると、遺留分を放棄したことになり、被相続人が自由に処分できる財産が増えます。

相続発生後の遺留分放棄について~手続きは必要?

なお、相続開始後(被相続人の死後)に遺留分を放棄する場合は、特別な手続きは必要ありません。

遺留分侵害額請求権を行使しなければよいだけです。

相続人が遺留分に相当する金額を得るためには、遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。

この遺留分侵害額請求権を行使しなければ、遺留分に相当する財産を受け取ることはできず、遺留分を放棄したのと同じことになります。

「遺留分を放棄する」との意思表示を、遺留分侵害額請求の相手方となる人(遺贈などをもらった人)に対してすることによっても、遺留分の放棄をすることができます。

相続開始後の念書は有効?

相続開始後の遺留分放棄に特別な手続きは必要なく、遺留分侵害額請求権を行使しなければよいだけなので、念書は必要ではありません。

しかし、遺留分侵害額請求権は、相続が開始したこと(=被相続人が死亡したこと)と遺留分が侵害されていることを知った時から1年間は行使できてしまいます。

例えば、相続人A、Bがいて、Aは遺言により全財産を相続したとしましょう。

Aは、「Bはこの遺言に納得していたので遺留分侵害額請求権を行使しない(=相続開始後に遺留分を放棄した)」と思ってはいますが、1年間はBによる遺留分侵害額請求権の行使が可能なので、不安定な状況に置かれることになります。

このようなときに、Bに、「遺留分は放棄する」などといった念書を書いてもらえれば、Bの遺留分放棄の意思を明確にできるでしょう。

ただし、遺留分放棄の念書は、被相続人の生前ではなく、相続開始後(=被相続人の死後)に作成したものでないといけません。

作成する際には、作成した日付を忘れずに入れるようにしましょう。

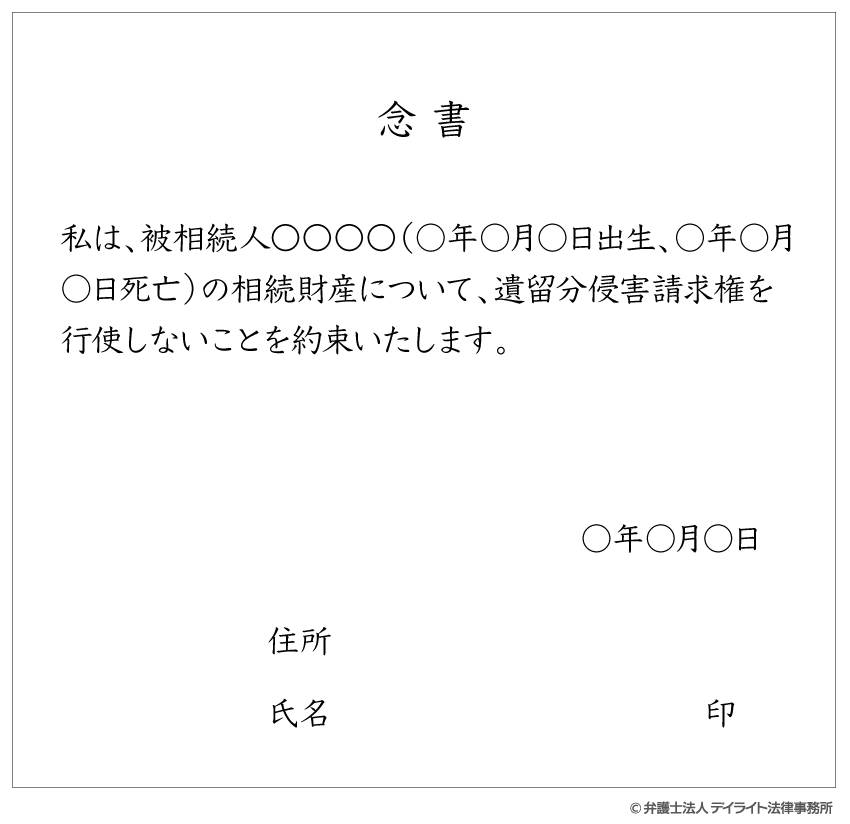

遺留分放棄の念書のサンプル・書き方

遺留分放棄の念書について、特に法定の様式はありませんが、素人の方はサンプルがあったほうが参考なるかと思います。

以下、念書のサンプルをご紹介いたします。

ただし、場合によっては、念書の作成を頼むことで感情的にこじれてしまう場合もありますので、注意が必要です。

最初にも述べたとおり、遺留分の放棄に念書が必要というわけでは決してありませんので、無理して作成する必要はありません。

慎重に考えましょう。

経営承継円滑化法による遺留分に関する民法の特例

遺留分の放棄を検討されている方の中には、「事業を営んでいて、その事業を円滑に後継者に譲り渡したい」という方もおられるかと思います。

このような場合には、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)に定められた遺留分に関する民法の特例を使える可能性があります。

この特例を活用すると、会社又は個人事業の経営を承継する際、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産の価額について、

①遺留分を算定するための財産の価額から除外(除外合意)

又は

②遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)

することが可能です(両方を組み合わせることも可能です)。

引用元:経営承継円滑化法においては以下の支援 | 中小企業庁

この特例を利用するには、中小企業であること、推定相続人全員及び後継者の合意があること、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を得ることなどを含め、様々な条件があります。

経営承継円滑化法による遺留分に関する民法の特例については、詳しくは、中小企業庁:経営承継円滑化法による支援 をご確認ください。

まとめ

今回は、遺留分の放棄について、手続き、必要な条件、注意点などを解説しました。

遺留分の放棄をすると、相続人は、相続における最低限の権利ともいえる遺留分を放棄することになります。よくお考え下さい。

一方で、遺留分の放棄は、被相続人の希望に沿った財産分けをするためには有効な制度です。

生前に遺留分を放棄してもらいたいのであれば、代償金を渡すことなどを条件に話し合ってみるとよいでしょう。