さまざまな理由により、全財産を一人だけに相続させたいという場合があります。

このような場合には、遺言書によって全財産を一人に相続させることができます。

ただし、状況によってはトラブルになる可能性があることから、遺言書の書き方については注意や工夫が必要です。

この記事では、全財産を一人に相続させる場合の遺言書の書き方について、相続問題にくわしい弁護士が、具体的な文例を示しながら解説します。

また、全財産を一人に相続させる場合のリスクや対処法についてもあわせて解説します。

目次

遺言書で全財産を一人に相続させることができる?

相続人が複数人いる場合でも、遺言書で全財産を一人に相続させることができます。

遺言者(遺言を作成される方のことです。)は、遺言書でどの相続人にどのくらいの割合の遺産を相続させるのかを自由に決めることができるのです。

ただし、後で説明するように、遺言書で全財産を一人に相続させる場合には遺留分の請求をめぐるトラブルが起きるリスクや高額な相続税が発生するリスクなどがあるため、注意が必要です。

遺言者が遺言書で決めた相続の割合を「指定相続分(していそうぞくぶん)」といいます。

これに対して、法律(民法)は各相続人の遺産の取り分(相続分)について目安となる割合を定めており、これを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」といいます。

この法定相続分はあくまで目安となるものにすぎず、遺言書で指定相続分が決められているときには、指定相続分が優先します。

ただし、後で説明するように、遺言書で全財産を一人に相続させる場合には遺留分の請求をめぐるトラブルが起きるリスクや高額な相続税が発生するリスクなどがあるため、注意が必要です。

遺留分の請求とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言者の兄弟姉妹以外の相続人(遺言者の配偶者(妻・夫)、子ども、両親・祖父母等)に対して法律で保障されている遺産の最低限の取り分のことです。

遺留分を侵害された相続人は、侵害の原因となった財産の相続人や受遺者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。

これを「遺留分の請求」または「遺留分侵害額の請求」といいます。

一人に遺産を相続する際には、大きく分けて3つのケースが考えられます。

- 一人に遺産を相続させたいケース

- 一人だけが相続人となるケース

- 相続人以外の一人に全財産を遺すケース

また、一人に相続する場合のリスクについても解説していきます。

遺言書で一人に遺産を相続させたいケース

複数の相続人がいるにもかかわらず一人に遺産(全財産)を相続させたいケースとして、次のようなケースをあげることができます。

- 特に感謝している相続人に全財産を相続させるケース

- 今後の生活が心配な相続人に全財産を相続させるケース

- 妻に全財産を相続させるケース

- 他の相続人に遺産を相続させたくないケース

- 分割・共有が難しい財産を一人に相続させるケース

特に感謝している相続人に全財産を相続させるケース

特に感謝している相続人がいる場合に、その相続人の恩に報いるために全財産を相続させるというケースです。

例えば、遺言者の長男、次男、長女が相続人となる場合(妻は病死)で、長女が遺言者と同居して長年にわたり献身的に遺言者を介護してきたというケースにおいて、長女に全財産を相続させることが考えられます。

今後の生活が心配な相続人に全財産を相続させるケース

今後の生活が心配な相続人がいる場合に、その相続人の生活の安定のために全財産を相続させるというケースです。

例えば、遺言者の妻のほかに長男、長女が相続人となる場合で、遺言者の妻と長女には十分な貯蓄があるものの、長男には十分な貯蓄がなく、病気のため働くことが難しい状況にあるというケースにおいて、長男に全財産を相続させることが考えられます。

妻に全財産を相続させるケース

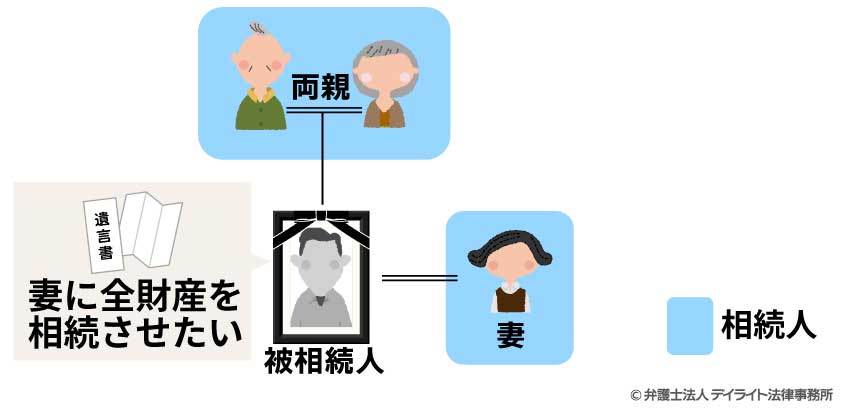

遺言者と配偶者(夫・妻)との間に子どもがいない場合には、配偶者の生活の安定を重視して、配偶者以外の相続人(父母や祖父母、兄弟姉妹など)には遺産を遺すことなく、配偶者に全財産を取得させることが考えられます。

例えば、遺言者の妻と遺言者の父母が相続人となる場合(父母は安定した年金暮らしをしている場合)に、妻に全財産を相続させることが考えられます。

他の相続人に遺産を相続させたくないケース

不仲な相続人に遺産を相続させたくない場合に、良好な関係にある一人の相続人に全財産を相続させるというケースです。

例えば、遺言者の兄・姉・弟が相続人となる場合(遺言者に妻子はなく、父母はすでに他界している場合)で、遺言者が兄・弟とは不仲であるというケースにおいて、姉に全財産を相続させることが考えられます。

分割・共有が難しい財産を一人に相続させるケース

相続の対象となる財産について、相続人に分割して相続させたり、相続人同士の共有状態とすることが難しい(そのような状態を避けたい)場合に、相続人の一人にすべての財産を相続させるというケースです。

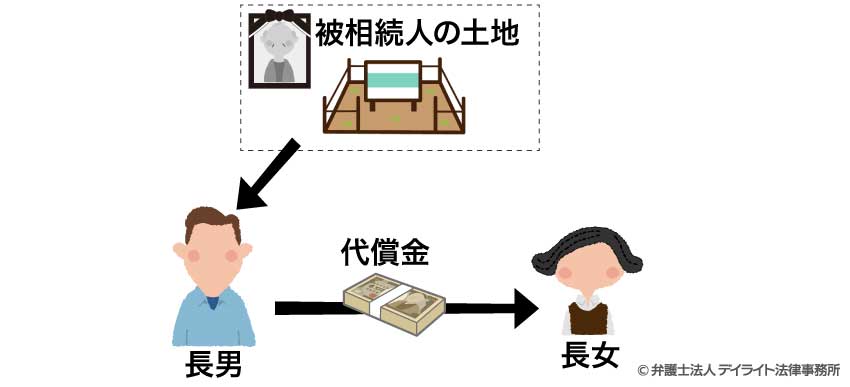

例えば、遺言者の長男と長女が相続人となる場合(妻はすでに他界している場合)で、相続の対象となるめぼしい財産が先祖代々の土地のみであるときには、この土地を分割したり売却したりすることなく、長男のみに相続させることが考えられます。

もっとも、この事例のケースでは、遺言で「代償分割(だいしょうぶんかつ)」の方法を指定することにより、先祖代々の土地を分割したり売却したりすることなく、かつ、長男・長女に公平に財産を相続させることができます。

代償分割とは、一部の相続人が遺産をそのままの形で取得し、他の相続人に対してその取り分に相当する金銭(代償金)を支払う方法のことです。

ただし、遺産の全部を相続する相続人に代償金を支払う余力がない場合(現預金の余裕がない場合)には、代償分割の方法によるのは難しいでしょう。

一人だけが相続人となるケース

次のようなケースでは、相続人となる者が一人しかいないため、遺言書の有無にかかわらずその相続人が全財産を相続することとなります。

- 相続人となる者が1人だけのケース

- 他の推定相続人が相続放棄したケース

- 他の推定相続人が相続権を失ったケース

相続人となる者が1人だけのケース

例えば、遺言者には妻と子ども(長女)がいたが、妻はすでに他界している場合(長女のみが相続人となる場合)、遺言者の弟のみが相続人となる場合(遺言者に妻子がなく両親・他の兄弟が他界している場合)などです。

他の推定相続人が相続放棄したケース

相続人となる予定の者(「推定相続人」といいます。)は、必ず遺産を相続しなければならないわけではなく、相続を辞退することもできます。

相続を辞退することを「相続放棄(そうぞくほうき)」といいます。

相続放棄をした推定相続人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

一人を除いて推定相続人が全員相続放棄した場合には、遺言書の有無にかかわらず、残った一人が全財産を相続することとなります。

ただし、相続放棄は遺言者の生前に行うことはできず、遺言者が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にのみ行うことができます。

他の推定相続人が相続権を失ったケース

一人を除いて推定相続人が相続廃除(そうぞくはいじょ)や相続欠格(そうぞくけっかく)によって相続権を失ったケースでは、推定相続人ははじめから相続人ではなかったものと扱われます。

その結果、残った一人の相続人が全財産を相続することとなります。

相続廃除

相続廃除相続廃除は生前に行うことも、遺言によって行うこともできます。

相続欠格

相続欠格

遺言書で相続人以外の一人に全財産を遺すケース

ここまでは、相続人の一人に全財産を相続させるケースを中心に解説してきましたが、相続人以外の者に遺言で全財産を遺したいというケースもありえます。

そのような場合には、相続人以外の者に対して「遺贈」をする必要があります。

相続人以外の一人に全財産を遺贈するケースとして、次のようなケースがあります。

- 相続人となる者が誰もいないケース

- 事実婚の相手や未認知の非嫡出子に財産を遺すケース

- 相続人に財産を渡したくないケース

相続人となる者が誰もいないケース

相続人となる者が誰もおらず身寄りがない場合(妻子や両親・祖父母、兄弟姉妹がいずれもいない場合)には、お世話になった人や仲の良い人に全財産を遺贈することが考えられます。

遺言で全財産を慈善団体等に寄付する場合も「遺贈」の方法によることができます。

相続人となる者が誰もいないケースでは、一人(一つの団体)に全財産を遺贈しても、遺留分をめぐるトラブルは起こりません。

事実婚の相手や未認知の非嫡出子に財産を遺すケース

事実婚(内縁)の夫や妻は民法上の「配偶者」にあたらないため、遺言者の遺産を「相続」することができません。

また、遺言者が男性の場合、認知をしていない非嫡出子(※)は民法上の「子」にあたらないため、遺言者の遺産を「相続」することができません。

※非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、結婚関係にない父母から生まれた子どものことをいい、非嫡出子との間に父子関係が認められるためには認知(法的に自分の子どもであることを認めることをいいます。)の手続きが必要です。

事実婚(内縁)の夫や妻・認知をしていない非嫡出子に全財産を取得させたい場合には、遺言で全財産を遺贈する必要があります。

相続人となる者がいるにもかかわらず事実婚の相手や未認知の非嫡出子に全財産を遺贈する場合には、相続人との間でトラブルとなるリスクがあるため、注意が必要です。

相続人に財産を渡したくないケース

相続人となる者はいるものの、相続人の全員と不仲であるために財産を渡したくない場合などに、お世話になった人や仲のよい人に全財産を遺贈するケースです。

この場合にも、遺贈を受けた者(「受贈者」といいます。)と相続人との間でトラブルとなるリスクがあります。

遺言書で一人に相続させる場合のリスク

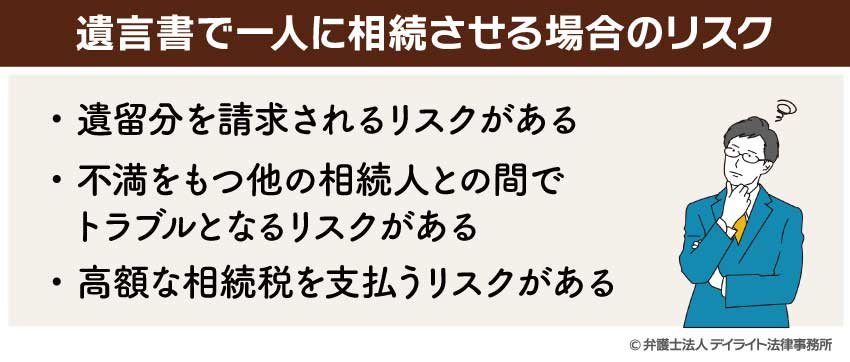

遺留分を請求されるリスクがある

遺言者の兄弟姉妹以外の相続人(遺言者の配偶者(妻・夫)、子ども、両親・祖父母等)には遺留分が保障されています。

遺留分を侵害する内容の遺言書も有効ですが、遺言書によってもこの遺留分を奪うことはできません。

遺言で一人に全財産を相続させる場合において、他に遺留分を保障された相続人がいるときは、他の相続人の遺留分を侵害することとなるため、全財産を相続する一人が遺留分を請求されるリスクがあります。

不満をもつ他の相続人との間でトラブルとなるリスクがある

遺留分が問題とならない場合であっても、遺産を相続できなかったことに不満を持つ相続人が、遺言書に難癖をつけてトラブルとなるリスクがあります。

例えば、遺産をもらえなかった相続人が遺言書の書き換えやすり替え、遺言書が要件を満たしていないことなどを主張して遺言書の無効を主張して争うなどの可能性があります。

高額な相続税を支払うリスクがある

相続税は、遺産の総額に応じて計算され(遺産の総額が多ければ相続税も高くなります。)、最終的には実際にそれぞれの相続人が相続した遺産の取り分に応じて割り振られます。

全財産を一人で相続する場合には、全財産にかかる相続税も一人で負担することとなるため、遺産の額によっては高額な相続税を支払うリスクがあります。

相続した遺産の大半が不動産等(預貯金や現金以外)の場合には、相続税を支払うために相続した不動産等を売却して換金したり、預貯金や現金を切り崩したりしなければならない可能性があります。

一人に相続させる際のリスクへの4つの対処法

遺言書の書き方を工夫する

一人に全財産を相続させることで他の相続人の遺留分を侵害することとなる場合や、他の相続人との間でトラブルとなるリスクがある場合などには、遺言書の書き方を工夫することによってできるだけトラブルを回避することをおすすめします。

具体的には、次のような工夫をすることが考えられます。

工夫①:説得的な理由を書く

遺言者が一人に全財産を相続させることについての説得的な理由を記載します。

例えば、一人の相続人が遺言者と同居して介護してきたこと、遺言者の事業を継ぐ予定であること、一人の相続人が生活に困窮しており財産を与える必要があることなど、他の相続人が納得できるような理由を具体的に記載します。

また、他の相続人に財産を相続させないことについての説得的な理由がある場合には、それも記載します。

例えば、他の相続人には生前に金銭の援助や生前贈与をしたことなどの事情がある場合には、これらの事情を具体的に記載します。

工夫②:遺留分の請求に関するお願いを書く

遺留分を侵害される相続人がいる場合、その相続人に対して遺留分の請求をしないでほしいというお願いを記載します。

このような記載は法的効力のない付言事項であり、遺留分の請求を強制的に止める効力はありません。

しかし、工夫①のように説得的な理由をあわせて書くことで、相続人が遺言者の思いを汲んで遺留分の請求をあきらめてくれるケースもあることから、試してみる価値は十分にあります。

工夫③:相続の放棄に関するお願いを書く

状況によっては、財産を相続させない相続人に対して相続放棄をしてほしいというお願いを記載することが考えられます。

推定相続人がこのお願いに応じて相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではなかったこととなるため、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金やローンなど)を含む一切の財産を引き継がないこととなります。

なお、このような相続放棄に関するお願いは、法的効力のない付言事項にあたります。

相続の方法を工夫する(代償分割を指定する)

遺産の分割や相続人間での共有が難しいから、という理由で全財産を一人に相続させるケース(例えば、めぼしい遺産が先祖代々の土地のみのケースなど)では、遺言書で代償分割の方法を指定することにより、遺留分の侵害が起きないようにすることを検討しましょう。

他の相続人には一切の遺産を与えたくないという場合を除いては、遺留分をめぐるトラブルとなるリスクは避けるに越したことがありません。

ただし、代償分割の方法を利用するためには、全財産を相続する相続人が代償金を支払うための現預金を有していることが必要です。

相続人に現預金の余裕がない場合には、相続した財産の売却や借金によって代償金を工面しなければならなくなってしまうからです。

現預金の形で相続させる

遺留分を請求されるリスクや高額な相続税を支払わなければならないリスクが現実化した場合、遺産に含まれる現預金が少ないときには、相続人は遺産を売却・換金して支払いにあて、あるいは自分の現預金から支払うこととなります。

そこで、このような相続人の負担に配慮して、遺産の一部をあらかじめ換金して現金や預貯金として相続させることが考えられます。

相続にくわしい弁護士に相談する

全財産を一人に相続させる遺言書を作成する場合には、相続にくわしい弁護士に相談することを検討しましょう。

相続にくわしい弁護士に相談することで、遺留分や相続人同士のトラブルを避けるためにどのような遺言書を作成すべきか、どのような相続税対策をすべきか、等について、適切なアドバイスをもらえることが期待できます。

相続にくわしい弁護士は税理士と提携していることが多く、弁護士によっては税理士の資格をあわせ持っていることもあります。

そのため、多くの場合には相続税についてもあわせて相談することができます。

遺言書の作成については法律によってさまざまな要件・ルールが定められており、これを守らない場合には遺言書が無効となるリスクもあることから、遺言の作成について少しでも不安がある場合には、相続にくわしい弁護士に相談することを強くおすすめします。

なお、弁護士にも専門分野があるため、相続問題に力を入れている弁護士に依頼することが大切です。

一人に相続させる遺言書の書き方

ここでは、一人に全財産を相続させる遺言書や一人に全財産を遺贈させる遺言書の書き方について、具体的な文例をあげながら解説します。

以下は、遺言者の妻(甲野花子)のほかに長男(一郎)と次男(二郎)が相続人となる場合で、遺言者の長男が長年遺言者の事業を手伝ってくれており、遺言者亡き後は長男に事業をまかせるとともに長男に全財産を相続させたいというケースにおける文例です。

遺言者は、遺言者の有する別紙目録記載のすべての財産を、長男 甲野一郎(◯◯年◯◯月◯◯日生)に相続させる。

(付言事項)

長男の一郎は、高校卒業後すぐに私の事業を手伝い、事業の成長に大きく貢献してくれました。

私が親から引き継いだ事業をここまで続けてこれたのは、一郎が私を支えてくれたおかげです。

私が亡き後は一郎が事業を継いでくれることになっています。

私の遺産の大部分は事業に使用するものであることから、すべての遺産を一郎に相続させたいと思います。

妻の花子には生前に同居しているマンションを贈与していること、次男の二郎には生前に大学進学の費用と海外留学の費用を援助したことから、どうか私の遺志を汲んで遺留分の請求をしないようお願いします。

これからも家族で助け合って仲良く暮らしてください。

このケースでは、妻と次男の遺留分を侵害することとなるため、妻と次男が長男に対して遺留分を請求する可能性があります。

そこで、長男に全財産を相続させることについて説得的な理由(長男のこれまでの貢献、長男に事業を継がせるつもりであること、妻や次男には生前に贈与や金銭的援助をしていることなど)を示すとともに、遺留分を請求しないようにお願いする内容を記載しています。

分割が難しい全財産を一人に相続させる場合で、他の相続人に代償金を支払う余力があるときには、遺言書で代償分割の方法を指定することをおすすめします。

以下は、遺言者の長男(甲野一郎)と長女(甲野一美)が相続人となる場合(妻はすでに他界している場合)で、遺産が先祖代々の土地(3000万円相当の価値)のみであるときに、この土地を長男に相続させ、長男から長女に代償金を支払わせるケースにおける文例です。

1.遺言者は、遺言者の有する以下の不動産を、長男 甲野一郎(◯◯年◯◯月◯◯日生)に相続させる。

所 在 ◯◯県◯◯市◯◯町 ◯丁目

地 番 ◯◯番◯

地 目 宅地

地 積 ◯◯.◯◯平方メートル

2.長男 甲野一郎は、前項の不動産を相続する代償金として、長女 甲野一美に対し、金1500万円を支払う。

事実婚(内縁)の妻や夫は相続人にあたらないため、遺贈の方法による必要があります。

財産を遺贈する遺言書を書く際には、「遺贈する」「取得させる」などの表現を使い、「譲る」や「託す」などのあいまいな表現を避けることが大切です。

以下は、遺言者の子ども(一美)が相続人となる場合で、事実婚(内縁)の妻(良子)に全財産を遺贈するケースにおける文例です。

1.遺言者は、別紙目録記載のすべての財産を、内縁の妻 乙野 良子(✕✕県✕✕市✕✕町△△番◯◯号在住、◯◯年◯◯月◯◯日生)に遺贈する。

(付言事項)

婚姻届は出しませんでしたが、良子は私と同居して本当によく面倒を見てくれました。

良子と出会えたことに感謝しています。

一美には生前に財産を贈与しているので、どうか良子への配慮をお願いします。

すでに先妻と離婚している場合であっても、先妻との間に生まれた子どもは相続人にあたり、かつ、遺留分を保障されています。

上のケースでは、全財産を内縁の妻に遺贈することによって相続人である先妻の子どもの遺留分を侵害することとなるため、先妻の子どもに内縁の妻への配慮を求める(遺留分の請求等をしないよう示唆する)内容の付言事項を記載しています。

遺言書でを一人に相続させる場合のQ&A

![]()

遺言書で一人に相続させる場合に遺産分割協議書は必要?

ただし、遺言書に従わない場合は、遺産分割協議を行うことも可能です。

その場合、遺産分割協議書が必要となります。

まとめ

遺言書を作ることによって、全財産を一人に相続させることができます。

ただし、全財産を相続させた一人が他の相続人との間でトラブルになったり、高額な相続税を支払わなければならなくなったりするなどのリスクがあることから、注意が必要です。

全財産を一人に相続させる場合には、あらかじめどのようなリスクがあるのかを把握し、適切に対処することが大切です。

遺言書には要件を満たさないことによる無効リスクもあることから、遺言書の作成については相続にくわしい弁護士に相談されるのがおすすめです。

当事務所では、相続にくわしい弁護士からなる相続対策専門チームを設置しており、遺言書の作成や相続人間のトラブルをはじめ、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、節税対策など、相続に関する幅広いご相談を承っております。

遠方の方についてはオンラインでのご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。