相続人の間で遺産の分け方が決まったら、「遺産分割協議書」を作ります。

遺産分割協議書は専門家に依頼せずに自分で作成することも可能です。

しかし、遺産分割協議書は法律文書であり、一般の方が自分の力だけで作成するのは大変です。

以下では、遺産分割協議書を作るための手順や作成のポイントのほか、自分で作る場合のメリット・デメリットなどについて、相続問題に詳しい弁護士が解説していきます。

遺産分割協議書のひな形も掲載していますので、ぜひ参考になさってください。

目次

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で、誰がどの遺産(財産)を相続するのかを話し合い、全員が合意した内容を記載した文書のことをいいます。

遺産分割協議書を作成する際には相続人全員が合意していることが必要で、一人でも合意していない場合、遺産協議自体が無効となります。

なお、亡くなった方が有効な遺言書を残しており、遺言書に従って分配する場合、相続手続きには遺言書が使用されるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

また、相続人が一人の場合や、相続人全員が相続放棄をした場合にも、遺産の分け方について協議する必要がないため、遺産分割協議書の作成は不要です。

一方で、相続人が複数人いる場合で、遺言書がないケースや遺言書に従わないケースは、遺産分割協議書の作成が必要です。

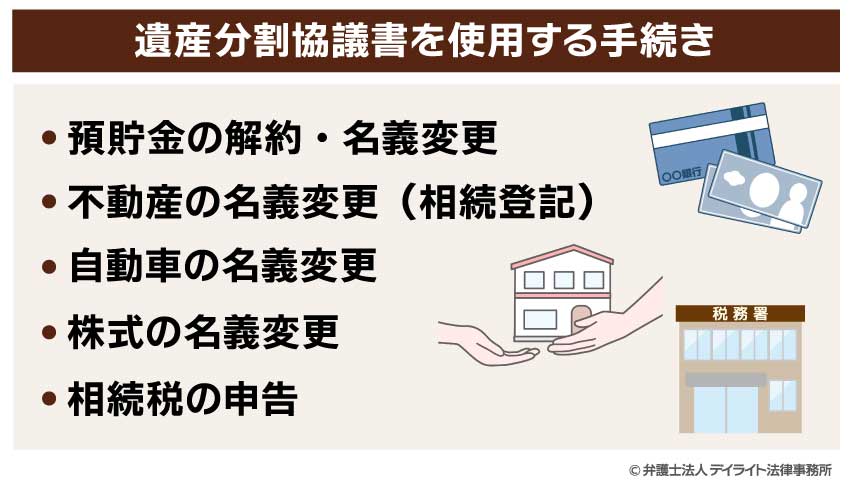

遺産分割協議書を使用する手続き

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の名義変更、相続税の申告など、各種の相続手続の際に提出することが求められる重要な書類です。

遺産分割協議書は法務局でもらえる?

遺産分割協議書は、法務局のホームページからダウンロードすることが可能です。

しかし、法務局の遺産分割協議書は、遺産である不動産の登記申請のためのものであり、遺産分割協議の対象となっているのは不動産のみです。

そのため、遺産が不動産だけの場合にしか参考とならないでしょう。

また、法務局のホームページからはPDFデータしかダウンロードできません。

当事務所では、遺産分割協議書を自分で作成したい方のために、遺産分割協議書のひな形を公開しており、無料でダウンロードできます。

遺産分割協議書を自分で作成したい方はぜひご活用ください。

詳しくは「遺産分割協議書のひな形」をご覧ください。

遺産分割協議書を自分でも作成できる!専門家の助言も重要

遺産分割協議書は専門家が作らなくてはいけないという決まりはなく、法律上は相続人が自分で作成することができます。

しかし、適切な遺産分割を行うためには、相続人や遺産を漏れなく調査すること、遺産を適切に評価することが必要となります。

また、遺産分割協議書はトラブルを防止するために、各相続人が取得する遺産を特定して明記しなければなりません。

もし、遺産分割協議書の作成に不備があると、無効となったり、後々トラブルに発展するおそれがあります。

そのため、できるだけ遺産分割に強い専門家の助言を得ながら進めていきましょう。

遺産分割協議書作成までに必要な準備の流れ

遺産分割協議書を作成する場合には、次のような手順で作成します。

このように、遺産分割協議書は、何の準備もなく作成できるものではなく、様々な資料の収集や調査・検討といった下準備が必要です。

以下では、それぞれの手順について詳しく説明していきます。

①相続人の調査・確定

まずは、誰が相続人であるかを調査して、確定します。

相続人とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産を相続する権利がある人です。

知られていない被相続人の子や兄弟の存在が発覚する可能性があるため、被相続人の戸籍謄本等を集めて、慎重に調査を行います。

相続人が一人であれば、その相続人がすべての遺産を相続することとなるため、遺産分割協議書の作成は不要です。

②遺言書の調査

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残しているか、遺言書がある場合には有効か、遺言書の中で遺産のすべてについて分配方法が指定されているか、などを調査します。

有効な遺言書があり、遺言書に従って遺産を分配する場合には、遺産分割協議書の作成は不要です。

有効な遺言書が存在しない場合や、相続人全員で合意して遺言書と異なる内容で分配する場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。

③相続財産の確定

相続の対象となる被相続人の財産(家や土地などの不動産、預貯金、株式、美術品・骨董品など)を調査して、洗い出します。

プラスの財産だけでなく負債等のマイナスの財産も相続の対象となるため、マイナスの財産の有無やその内容についても調査することが必要です。

調査の際には、不動産全部事項証明書や残高証明書など、相続財産の有無や内容を確認するための書類を集めます。

相続財産の調査結果は、「財産目録」として一覧にまとめます。

④相続放棄の検討

相続対象の財産が確定したら、それぞれの相続人が、すべての財産を相続をするか(単純承認)、放棄するか(相続放棄)、もしくはプラスの財産がマイナスの財産を上回る限度で相続するのか(限定承認)、を決めます。

相続を放棄した人は、そもそも相続人ではなかったことになり、遺産分割協議に参加することはできません。

したがって、相続人の全員が相続放棄をした場合、遺産分割協議は不要となります。

一部の相続人が相続放棄をした場合、残りの相続人は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」(相続放棄があったことを証明する書面)の交付を受けることができます。

⑤遺産分割協議

相続放棄した人を除く相続人の全員で、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人の全員の合意が必要となり、ひとりでも欠けると協議は無効です。

遺産分割協議の中では、「自分は相続財産の増加・維持に貢献したので、その分多くの財産を相続できるはずだ」といった寄与分の主張がなされることがあります。

また、「一部の相続人は被相続人から生前に贈与を受けていたので、その分財産を少なく相続するべきだ」といった特別受益の主張がなされることもあります。

寄与分や特別受益がある場合には、それらを考慮したうえで協議を行い、最終的な遺産の分配を決定します。

⑥遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で合意した内容を、遺産分割協議書としてまとめます。

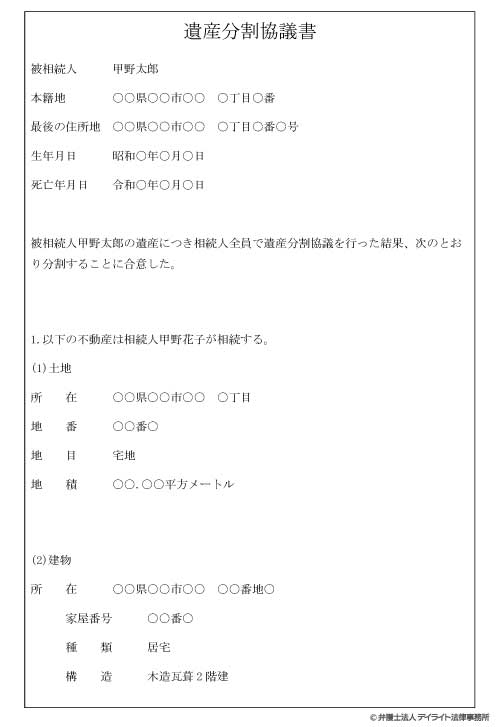

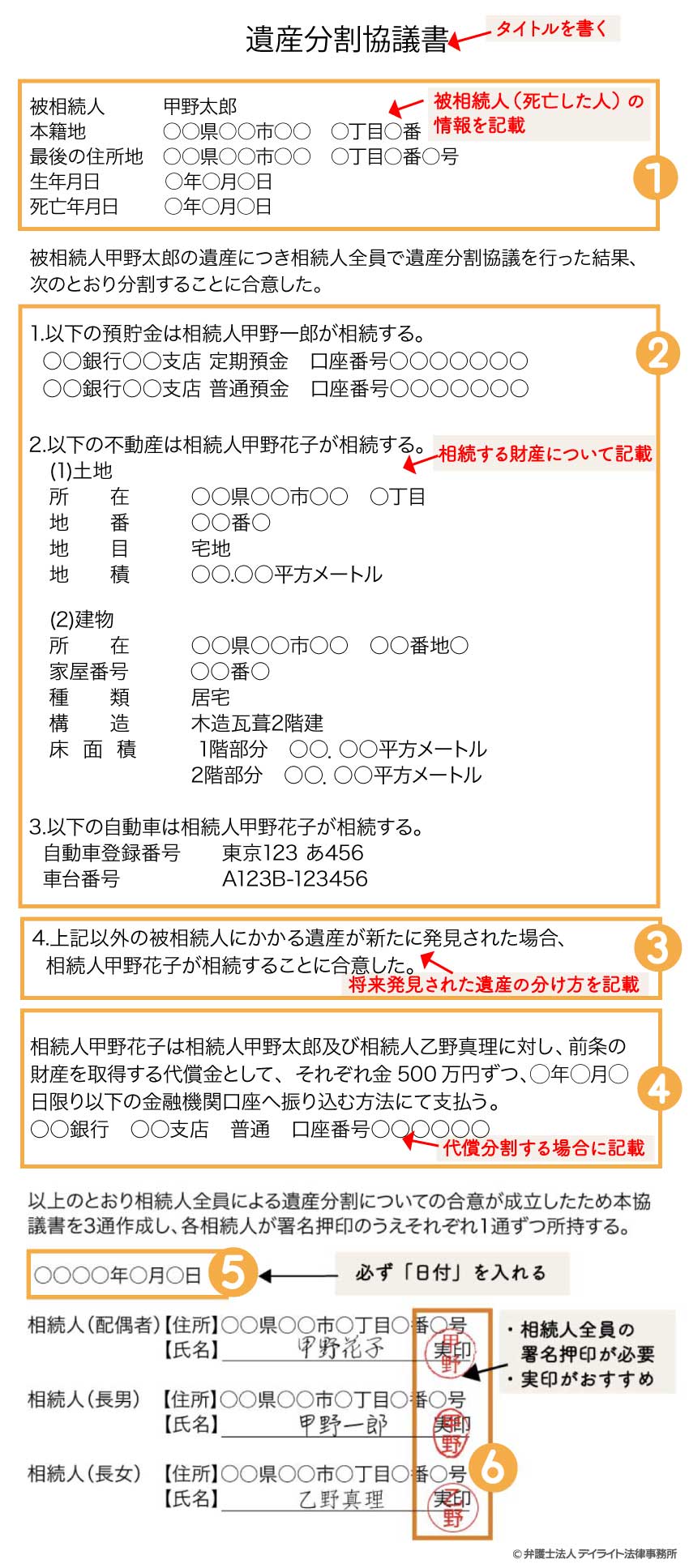

遺産分割協議書のひな形

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、法務局等の公的機関や銀行等の金融機関に提出する場合には、内容を厳しくチェックされます。

そのため、自分で作成する場合には、ひな形を活用するなどして必要事項を漏れなく記載します。

もっとも、遺産分割協議書の作成には専門知識が必要となるため、ひな形は参考程度にとどめて、詳細は相続専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

遺産分割協議書の作成方法とポイント

遺産分割協議書は以下の手順で作成します。

↓

②相続する財産を記載

↓

③将来発見された遺産の分け方を記載

↓

④代償分割する場合は記載

↓

⑤相続人全員が署名押印した日付を入れる

↓

⑥相続人全員が署名押印する

以下では、手順に沿って作成時のポイントも踏まえて解説していきます。

①被相続人の情報を記載する

誰の遺産を分割するのかを明確にするために、「被相続人(死亡した人)」の情報を記載しましょう。

被相続人については、

- 氏名

- 本籍地

- 最後の住所地

- 生年月日

- 死亡年月日

を記載して特定します。

②相続する財産を記載

相続人のうち、誰がどの遺産を相続するかを記載しましょう。

遺産には、預貯金、不動産、動産(自動車や貴金属等の高価なもの)、株式、現金等を記載します。

③将来発見された遺産の分け方を記載

遺産分割協議が成立した後に別の遺産が発見された場合に備えて、新たに発見された遺産の分け方も決めておくとよいでしょう。

上記の書式においては、新たに発見された遺産については、特定の相続人が取得するというパターンのものです。

④代償分割する場合は記載

特定の相続人が法定相続分を超える遺産を取得する際、他の相続人へ「代償金」を払って清算するケースがあります。

このような遺産分割方法を「代償分割」といいます。

上記の書式のように、代償分割は不動産などの高額な遺産がある場合によく活用されます。

⑤相続人全員が署名押印した日付を入れる

遺産分割協議書には、必ず「日付」を入れなければなりません。

相続人全員が署名押印した日付を記載するとよいでしょう。

郵送によって相続人が順番に署名押印する場合、最後の相続人が署名押印した日付を記載しましょう。

⑥相続人全員が署名押印する

遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員が署名押印しなければなりません。

1人でも署名押印が抜けていると遺産分割協議書が完成しないので注意してください。

押印に用いる印鑑は「実印」にするようお勧めします。

遺産分割協議書の書き方について、くわしくは以下をご覧ください。

遺産分割協議書の作成費用

遺産分割協議書をご自身で行う場合、専門家に支払う費用が不要なので実費だけで済みます。

遺産分割協議書を作成するための実費費用は、相続人の人数や遺産の内容によっても異なりますが、概ね5,000円〜1万円程度が相場です。

戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑登録証明書などの書類の取得費用は交通費等の合計額の目安となります。

遺産分割協議書の作成費用について、くわしくは以下をご確認ください。

遺産分割協議書作成の必要書類一覧

遺産分割協議書を作成するために必要な書類の一覧は、次のとおりです。

| 必要書類 | 入手先 |

|---|---|

| 被相続人の戸籍謄本類(除籍・改製原戸籍・現戸籍) | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |

| 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 相続人の本籍地の市区町村役場 |

| 財産目録 | 相続人が作成 |

| 財産目録の作成資料(不動産全部事項証明書、残高証明書、美術品の現物など) |

※財産により異なる |

| 相続放棄申述受理証明書 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 寄与分や特別受益を証明する書類(寄与分や特別受益がある場合) | 各相続人 |

| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 相続人の住所がある市区町村役場 |

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書の提出先は、相続手続の種類によって異なります。

具体的には、下表のとおりです。

| 相続手続 | 提出先 |

|---|---|

| 不動産の名義変更(相続登記) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |

| 株式や投資信託の名義変更 | 上場株式:証券会社 投資信託:証券会社、銀行 非上場株式:株式発行会社 |

| 預貯金の解約・名義変更 | 銀行等の金融機関 |

| 自動車の名義変更 | 運輸支局(普通自動車の場合) |

| 相続税の申告 | 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署 |

遺産分割協議書を自分で作成するメリットとデメリット

自分で作成するメリット・デメリットとしては、それぞれ次のようなことが挙げられます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

自分で作成するメリット

法律事務所等に行く必要がない

弁護士等の専門家に相談するためには、法律事務所等へ行く必要があります。

近年はオンラインでの相談が可能な法律事務所等も増えていますが、それでもハードルが高いと感じる方がいらっしゃるかもしれません。

また、どの専門家に依頼したらよいのか、弁護士等の専門家を探したり検討したりするのにも時間がかかります。

自分で作成する場合には、そのような負担がかからないことがメリットといえるかもしれません。

専門家に依頼する費用がかからない

弁護士等の専門家に正式に依頼する場合、一定の費用がかかります。

自分で行う場合には、このような費用を節約することができるのがメリットです。

自分で作成するデメリット

必要書類の収集が大変

遺産分割協議書の作成を弁護士等の専門家に依頼する場合、弁護士等が必要書類(被相続人の戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本など)を収集してくれます。

これに対して、自分で作成する場合には、必要書類の収集も自分自身で行わなければなりません。

例えば、被相続人については、生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍情報を収集する必要があり、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを漏れなく収集する必要があります。

必要書類が不足していた場合には、後から重要な事実(例えば、隠し子の存在や隠し財産の存在など)が判明して、遺産分割協議をやり直さなければならなくなる可能性があります。

そのため、必要書類の収集を自分で行う場合には、不足がないかどうかを調べながら、慎重に収集を進める必要があります。

専門知識がないために損をする可能性がある

相続に関連する法律やルールには様々なものがあり、それらを正確に理解するためには専門知識が必要となります。

そのため、専門知識がないことによって不利益を被ったり、損をしたりする可能性があります。

例えば、相続税の申告にあたっては、相続税が軽減される特例を利用できる場合があります。

しかし、特例の存在や、これを利用するための条件についての知識がなければ、特例の恩恵を受けることができません。

財産をすべて調査できていない可能性がある

後から新たに財産が発見された場合、その財産について再度の遺産分割協議をする必要があります。

そのため、財産の調査は、遺産分割協議書を作成するうえでとても重要なプロセスであるといえます。

遺産分割協議書を自分で作成する場合には、こうした財産の調査も自分で行う必要があります。

被相続人が生前に財産や借金の存在を明らかにしていない場合、そもそも相続の対象となる財産があるのか、財産はどこに保管してあるのか、等を調査することから始めなければなりません。

隠し財産や隠れた借金が存在するケースもあり、

相続に関する知識や経験がない場合には、すべての財産を調査することは難しい側面があります。

財産を適切に評価できない可能性がある

財産をすべて調査できたとして、これを相続人間で公平に分配するためには、財産を正確に評価することが必要です。

財産の正確な評価は、相続税の申告を行うためにも必要となります。

現金や預貯金のように価額が明確なものについては、特に問題が生じることはありません。

しかし、不動産や株式などのように価格が変動するものについては、専門家であっても評価が難しいため、評価方法を巡って相続人間で争いが生じる可能性があります。

そのため、現金や預貯金以外の財産の評価については、相続専門の弁護士や税理士等に相談するのがおすすめです。

遺産分割協議書に不備があり、無効となるリスクがある

遺産分割協議書に様式はありませんが、公的機関や金融機関に提出する際には、不備があると無効とされ、遺産分割協議書の作り直しや修正を求められるリスクがあります。

例えば、相続の対象となる遺産を特定できていない場合や、相続人を特定できていない場合には、作り直しとなる可能性があります。

遺産分割協議書を作り直さなくてはいけなくなった場合には、あらためて相続人全員に協力を求めることとなります。

相続人の数が多い場合や、相続人が遠方に住んでいる場合には、遺産分割協議書の作り直しにも時間がかかってしまいます。

遺産分割協議書の作成には相続に関する知識が必要となるため、特に相続財産が多い場合には、不備なく作成するのは難しいかもしれません。

相続人間のトラブルが発生する可能性がある

遺産分割協議を行う中で、それぞれの相続人が自分に有利な主張をし始め、利害が対立してトラブルとなる可能性があります。

弁護士等の専門家が関与する場合には、第三者としての中立的な立場から、相続に関する正確な知識に基づいて意見を述べるため、相続人としても納得感を持って協議を進めることができるのではないでしょうか。

これに対して、相続人の利害が対立する状況では、誰の言っていることが正しいのかがわからないため、トラブルが発生し、長期化する可能性があります。

スマホで簡単、遺産分割協議書の自動作成!

当事務所では、遺産分割協議書のサンプルを素早く手軽に確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動作成できる遺産分割協議書シミュレーターをご提供しています。

遺産分割協議書を自分で作成する際は弁護士に相談すべき?

遺産分割協議書の作成については、弁護士に相談すべきです。

必要書類の収集代行や遺産分割協議書の作成代行、相続全般に関する一般的な説明をするのみであれば、行政書士や司法書士も行うことができます。

しかし、法律により、弁護士以外が「法律相談」を行うことは原則として禁止されています。

「遺産分割協議書をどのような内容にすべきか」という質問に対する回答は「法律相談」となるため、弁護士以外の者が行うことはできません。

遺産分割協議書の作成について個別具体的なアドバイスをもらいたい場合には、弁護士に相談しましょう。

個別の事情によって、遺産分割協議書を自分で作成する場合の難易度は異なります。

初回の法律相談を無料としている弁護士も多いので、正式に依頼するかどうかは別として、作成の難易度を難易度を把握するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

相談をしてみた結果、ご自身では気づいていなかった視点や課題が明らかになることもあります。

弁護士の選び方

弁護士の中でも、相続を専門とする弁護士に相談することが大切です。

相続手続には専門的な知識が必要となるため、相続について年間数件程度の相談を受けるだけの弁護士では、スムーズに対応できない可能性があります。

相続についての経験豊富な弁護士であれば、様々なケースを経験しているため、イレギュラーにも対応できる可能性が高く、安心であるといえます。

さらに、税理士資格をもっている弁護士や、税理士との連携がスムーズな弁護士事務所であれば、相続税の申告についてもワンストップで相談することができるため、さらによいでしょう。

まとめ

遺産分割協議書は、法律上自分で作成することも可能です。

しかし、自分で作成する場合、必要書類の収集が大変であること、専門知識がないために損をする可能性があること、財産をすべて調査できていない可能性があること、財産を適切に評価できない可能性があること、遺産分割協議書に不備があり、無効となるリスクがあること、相続人間のトラブルが発生する可能性があることなどが懸念されます。

そのため、遺産分割に強い弁護士に相談しながら作成していくことをおすすめします。

当事務所では、相続に注力する弁護士・税理士からなる相続専門チームを結成しているため、相続に関するご相談にワンストップで対応することができます。

遠方の方の場合、LINEなどのオンラインでの相談もご利用いただけます。

遺産分割協議書の作成については、当事務所までお気軽にご相談ください。