寄与分があるときには、遺産分割で法定相続分以上の遺産の取り分をもらえる可能性があります。

寄与分とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の財産の維持・増加に貢献した相続人に対して、他の相続人よりも多くの遺産を取得させる制度のことをいいます。

この記事では、寄与分が認められるための条件、寄与分の計算方法、寄与分がある場合の遺産分割の方法、などについて、遺産分割に強い弁護士がわかりやすく解説します。

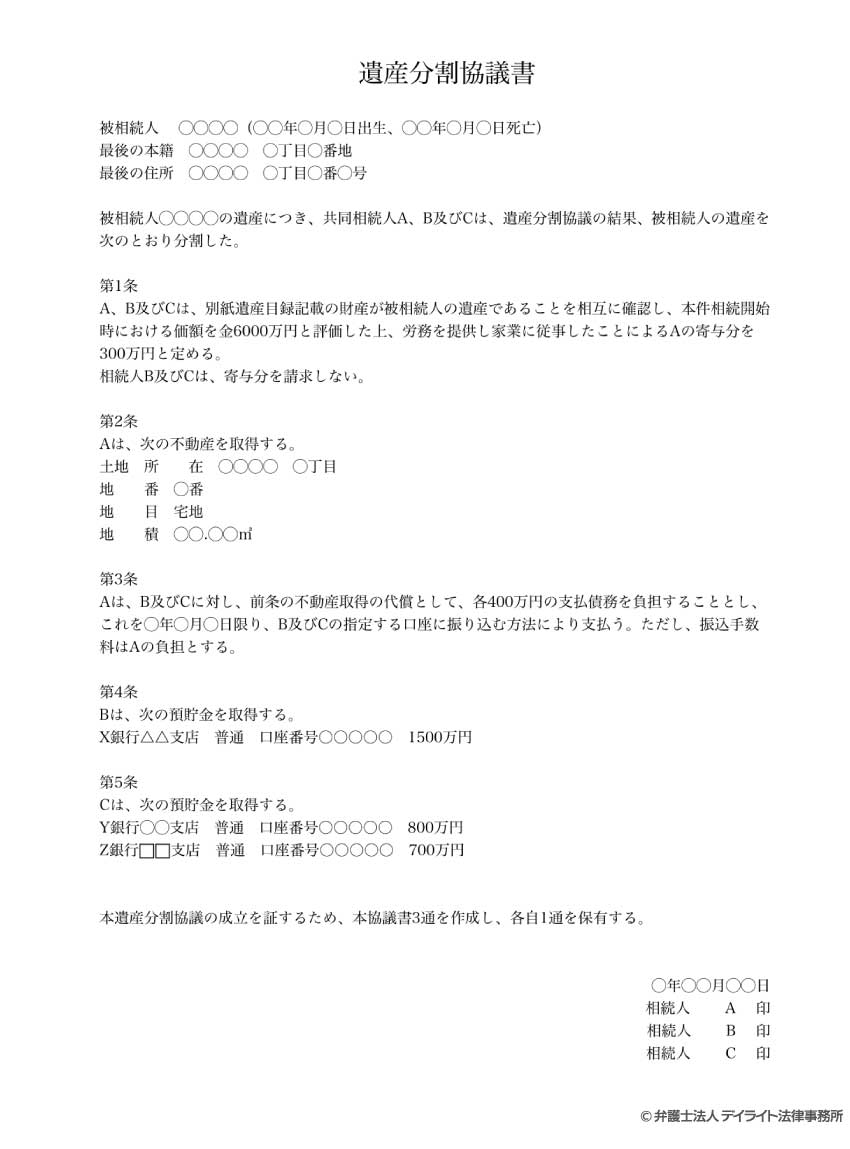

寄与分がある場合の遺産分割協議書の記載例も掲載していますので、参考にしていただければ幸いです。

目次

寄与分があるときの遺産分割はどうなる?

寄与分がある場合、相続人は遺産分割(どの相続人がどれくらいの遺産を相続するのかを決める手続きのことです。)において、法定相続分以上の遺産をもらえる可能性があります。

「法定相続分」とは、民法で定められた遺産の取り分の目安・基準となる割合のことです。

法定相続分は必ずそのとおりに遺産を分けなければならないという強制的な数字ではありません。

もっとも、法定相続分は相続人間の公平を考慮して定められていることから、多くのケースで参考にされています。

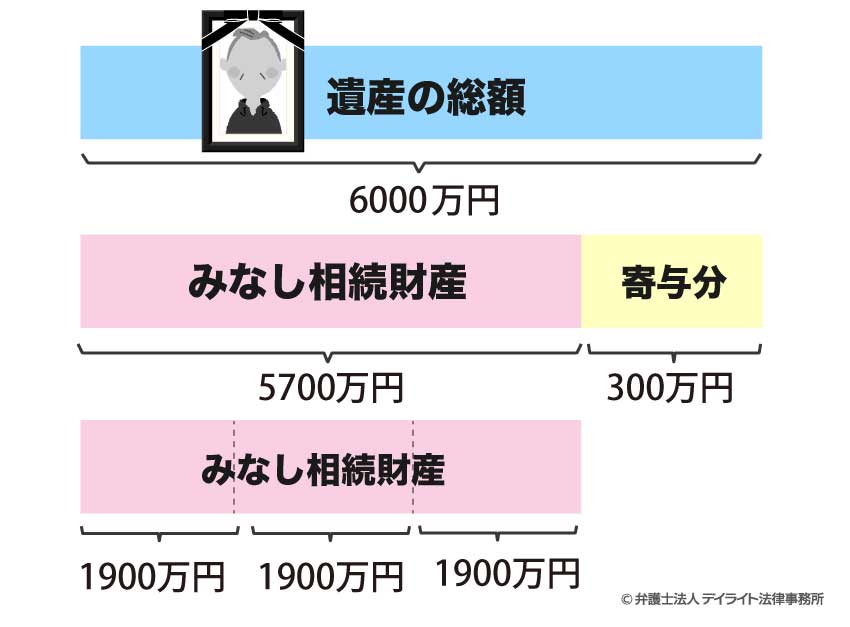

寄与分がある場合の遺産の取り分(「相続分」または「相続割合」といいます。)の金額は、次のような手順で計算されます。

被相続人の長男・次男・長女が相続人となるケースにおいて、被相続人の遺産の総額が6000万円、長男の寄与分が300万円と評価される場合を例に考えてみましょう。

※法定相続分で分けるものとします。

この事例で、長男・次男・長女の相続分の金額はそれぞれ、長男2200万円、次男1900万円、長女1900万円となります。

寄与分の金額がどのように決められるかについては、後ほど「寄与分の計算方法」の項目で解説します。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がいる場合に、その相続人に対して他の相続人よりも多くの遺産を取得させることによって、相続人間の実質的な公平を確保する制度です。

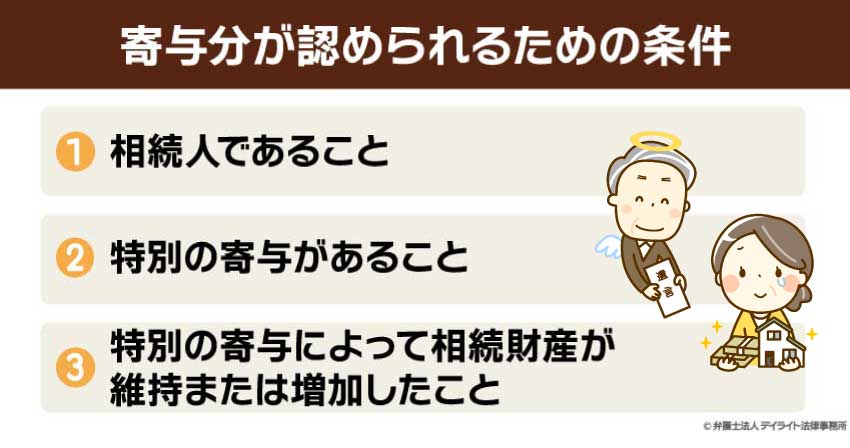

寄与分が認められるための条件

寄与分が認められるためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

①相続人であること

寄与分が認められるのは「相続人」に限られます。

「相続人」とは、被相続人の権利(プラスの遺産)や義務(借金・ローンの返済義務など)を引き継ぐ人のことをいい、相続人の範囲や順位は法律(民法)で決められています。

相続人の範囲は、被相続人の①配偶者(妻・夫)、②子ども、③直系尊属(親や祖父母など)、④兄弟姉妹です。

なお、内縁の妻や夫は被相続人の「配偶者」にあたらず、「相続人」の範囲に含まれません。

また、再婚した配偶者の子ども、子どもの配偶者、兄弟姉妹の配偶者なども「相続人」に含まれません(養子縁組等をした場合を除きます)。

このように相続人にあたらない人に対して「寄与分」が認められることはありません。

②特別の寄与があること

寄与分が認められるためには、被相続人に対する貢献が通常期待される程度を超える「特別の寄与」にあたることが必要です。

通常期待される程度を超えるかどうかは、被相続人との関係性を考慮して評価されます。

法律(民法)は、親族(家族)について次のような義務を定めています。

- 配偶者(妻・夫):同居・協力・扶助義務

- 直系親族(親・祖父母、子どもなど)・兄弟姉妹:扶養義務

相続人の行った貢献が上の義務に含まれる場合には、当然の義務を果たしたにすぎないため「特別の寄与」として評価されることはありません。

判例の中にも、被相続人の配偶者(妻)が寄与分を主張した事案について、夫婦の協力義務にもとづく一般的な寄与をしただけでは法定相続分以上の遺産を取得させることはできない、として寄与分を否定したものがあります(高松高裁昭和48年11月7日決定)。

この判例は、夫婦の協力義務にもとづく一般的な寄与については、法定相続分の形で考慮されている(配偶者の法定相続分は他の相続人に比べて多いため)ことをあげています。

また、特別の寄与は無償(または無償に近い状態)で行われることが必要であり、報酬を受け取っていた場合は「特別の寄与」にあたりません。

判例は、相続人が被相続人が経営する簡易郵便局の仕事を手伝っていたという事案について、相続人がその対価として相応の金額の給与を受け取っていたことや、相続人が被相続人から食費や家賃の援助を受けていたことなどを理由に、寄与分を否定しています(札幌高裁平成27年7月28日決定)。

さらに、特別の寄与は一定期間以上継続して行われることが必要であり、一時的な貢献(例えば1ヶ月だけ介護を行った場合など)では「特別の寄与」にあたりません。

「特別の寄与」として認められやすい行為は、大きく次の5つに分類されます。

- ① 家業従事型:相続人が被相続人の家業の手伝いをした場合

- ② 療養看護型:相続人が被相続人の介護や看護をした場合

- ③ 金銭等出資型:相続人が被相続人のために金銭等を支出した場合

- ④ 扶養型:相続人が生活費等を負担して被相続人を養った場合

- ⑤ 財産管理型:相続人が被相続人の財産の管理(維持・管理や売却時の交渉など)を行った場合

相続人として寄与分を主張する際には、自分の行為がどの類型にあたるのかをよく考えた上で主張することが大切です。

③特別の寄与によって相続財産が維持または増加したこと

特別の寄与があったことによって、被相続人の相続財産が維持され(財産が減少しなかった、借金が増えなかった)、または増加したことが必要です。

判例の中にも、相続人の妻が13年間にわたって被相続人の介護や世話を行っていた事案について、本来は家政婦やヘルパー等を雇う必要がある状況で行われたことなどを考慮し、相続財産の財産の維持に貢献した側面を評価して寄与分を認めたものがあります(東京高裁平成22年9月13日決定)。

※なお、判例は相続人の妻を相続人の「補助者」として構成し、相続人の寄与分を認めています。

被相続人が特別の寄与によって感謝の気持ちを抱いた、勇気づけられた、などの精神的な支援につながった場合でも、相続財産の維持・増加がなかったときは寄与分が認められません。

寄与分を認めてもらう方法

寄与分を認めてもらうためには、まずは遺産分割協議(相続人全員で誰がどの遺産を取得するかを話し合う手続きのことをいいます。)の中で寄与分の主張をすることになります。

遺産分割協議の中で他の相続人が寄与分を認めてくれない場合や寄与分の金額について折り合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して、その中で寄与分の主張をすることが考えられます。

遺産分割協議や調停・審判については後ほどくわしく解説します。

寄与分の計算方法

寄与分の金額やその計算方法は法律等で一律に決められているわけではなく、基本的には相続人同士の話し合いで自由に決めることができます。

遺産分割の調停や審判を利用する場合には、調停委員会や裁判官は次の表に示す計算方法によって寄与分の金額を判断するケースが多いといえます。

| 「特別の寄与」の類型 | 計算方法 |

|---|---|

| 家業従事型 | 通常もらえたであろう給与額 ×( 1 – 生活費控除率 )× 寄与期間 |

| 療養看護型 | 介護・看護の報酬額 × 療養看護の日数 × 裁量的割合 |

| 金銭等出資型 | <不動産を贈与した場合の計算方法> 相続開始時の不動産の評価額 × 裁量的割合<不動産取得のための金銭を贈与した場合の計算式> 相続開始時の不動産の評価額 ×(贈与した金額 ÷ 取得時の不動産価格) <金銭を贈与した場合の計算方法> <不動産を無償で貸した場合の計算式> <金銭を無利子で貸した場合の計算式> |

| 扶養型 | (被相続人の生活維持のために負担した金額)×( 1 - 寄与者の法定相続分) |

| 財産管理型 | 第三者に管理を委託した場合の報酬額 × 裁量的割合 |

このように、寄与分の計算方法は「特別の寄与」の類型ごとに異なります。

相続人同士で遺産分割調停を行う際にも、多くのケースでは上の表に示した計算方法で寄与分の金額を計算しています。

寄与分があるときの遺産分割の方法

遺産分割とは遺産の分け方を決める手続きのことをいいます。

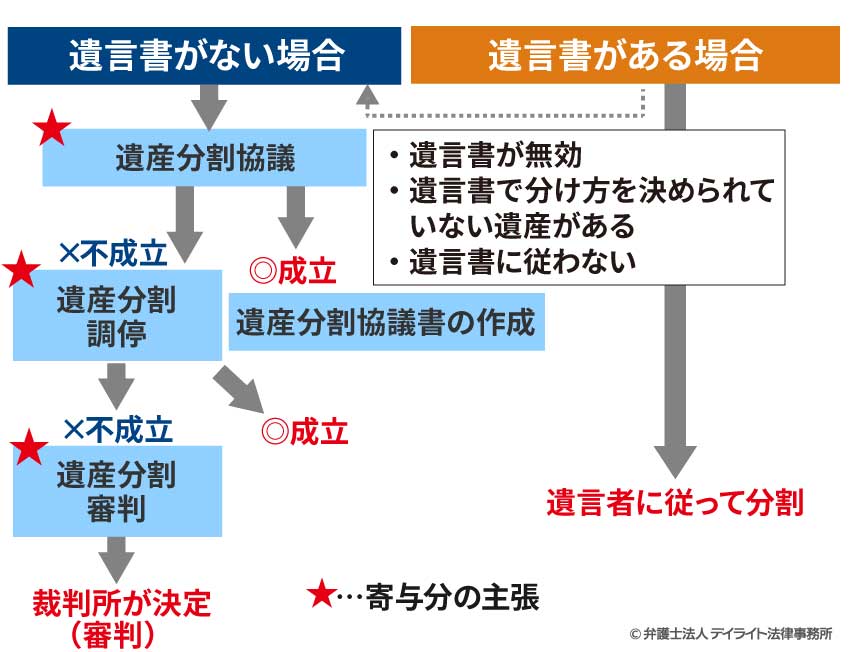

遺産分割の手続きの流れや寄与分を主張できるかどうかは、被相続人の遺言書の有無によって異なります。

遺言書がある場合、遺産は基本的に遺言書に従って分けられます。

遺言書ですべての遺産の分け方が決められている場合には、遺言書の中で相続人の行った貢献(特別の寄与)が考慮されていないときであっても、寄与分の主張はできません。

遺言書がない場合や無効の場合、遺言書で分け方を指定されていない遺産がある場合、相続人全員が遺言書の内容に従わないことに合意した場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議を行う場合には、その中で寄与分の主張をすることになります。

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割の調停や審判を利用して遺産の分け方を決めることができます。

この場合には、調停・審判の期日(手続き)の中で寄与分の主張を行います。

以下では、遺言書がない場合の手続きを中心に解説します。

寄与分があるときも遺産分割協議は重要

遺言書がないケースで寄与分を主張する場合、もっとも重要なのは遺産分割協議であるといっても過言ではありません。

遺産分割協議は相続人全員の合意があれば成立し、どのような遺産の分け方であっても自由に決めることができます。

十分な証拠がない場合でも、他の相続人全員が納得してくれれば寄与分を認められる可能性があります。

遺産分割協議はこの後に説明する遺産分割の審判や調停の手続きに比べて、より柔軟な解決をすることができるのです。

したがって、寄与分の主張をする場合には、まずは他の相続人を説得して遺産分割協議の成立を目指すことが大切です。

遺産分割の調停

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

遺産分割の調停とは、被相続人の遺産の分け方に関する争いについて調停委員会が間に入り、相続人全員の合意による解決をめざす手続きのことです。

調停委員会は各相続人から事情や主張の聴き取りをして、合意に向けて相続人間の意見調整を行います。

寄与分を認めてもらうためには、調停期日の中で寄与分の主張をし、裏付けとなる証拠を提出する必要があります。

調停委員会は公平・中立の立場にあるため、十分な証拠がない限りは法定相続分に従って遺産を分けることを提案するのが通常です。

寄与分の裏付けとなる十分な証拠があるときには、調停委員会が「寄与分を認めるべき」という心証をもち、他の相続人に寄与分を認めるように働きかけてくれる可能性があります。

遺産分割の審判

遺産分割の調停が成立しないときは、自動的に遺産分割の審判へ移行します。

遺産分割審判とは、当事者の主張や証拠等をもとに、どのように遺産を分けるべきかを家庭裁判所が判断する手続きのことをいいます。

寄与分がある場合には、調停の場合と同じように、審判期日の中で寄与分の主張を行い、その裏付けとなる証拠を提出する必要があります。

裁判所は、証拠がない限りは基本的に法定相続分に従って遺産を分けるという判断(審判)を下します。

寄与分があるときの遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は相続登記や預貯金の名義変更などの相続手続きの際に提出する必要があるほか、協議で合意した内容の証拠となるため、できるだけすみやかに作成することを強くおすすめします。

ここでは、寄与分が認められた場合にどのような遺産分割協議書を作成すればよいかの具体例を示しますので、ぜひ参考にされてみてください。

以下は、被相続人の長男・次男・長女が相続人となるケースにおいて、被相続人の遺産の総額が6000万円、家業に従事した長男の寄与分が300万円と評価された場合(長男の相続分2200万円、次男・長女の相続分1900万円ずつ)の遺産分割協議書の例です。

※遺産分割協議書中の不動産(土地)は3000万円相当と評価されているものとします。

寄与分があるケースの遺産分割の問題点

寄与分は認められるためのハードルが高い

寄与分が認められるためには、上で解説した3つの要件

- ① 相続人であること

- ② 特別の寄与があること

- ③ 特別の寄与によって相続財産が維持または増加したこと

をすべて満たす必要があり、1つでも要件を満たさない場合は認められません。

特に、②の「特別の寄与」の要件は認められるためのハードルが高いといえます。

一部の相続人について寄与分が認められる場合、他の相続人の遺産の取り分が少なくなってしまうことから、法律上一定のハードルが設けられているのです。

家庭裁判所の調停や審判を利用する場合に寄与分を認めてもらうためには、裏付けとなる十分な証拠を提出して調停委員会や裁判官を説得する必要があります。

相続人間のトラブルが発生しやすい

寄与分の主張をした場合には、相続人間で感情的な対立が生まれてトラブルになりやすいという問題点があります。

寄与分を認めると他の相続人は自分の遺産の取り分が減るため、寄与分の主張を面白くないと感じてしまうのです。

相続人同士の仲が元々良くない場合にはより対立が深くなり、争いが長期化する傾向にあります。

できるだけ冷静な話し合いをするためには、相続人との関係においても、寄与分の裏付けとなる客観的な証拠を集めておくことが大切です。

寄与分があるときの遺産分割のポイント

寄与分の時効に注意する

寄与分を主張できる期間には時効があるため、注意が必要です。

2023年に民法が改正されたことにより、2023年4月1日以降は相続の発生(被相続人が亡くなったとき)から10年以内に寄与分の主張をする必要があります。

10年の時効が成立すると、その後は寄与分を主張することができなくなります。

したがって、相続の開始後できるだけすみやかに遺産分割協議を行い、寄与分の主張をすることが大切です。

寄与分を認めてもらうための証拠を集める

すでに説明したように、寄与分は認めてもらうためのハードルが高く、相続人や裁判所を説得するのに苦労する可能性があります。

寄与分を認めてもらうためには、裏付けとなる客観的な証拠を集めて提示することが大切です。

次の表は、「特別の寄与」の類型ごとにどのようなものが証拠になりうるのかをまとめたものです。

| 「特別の寄与」の類型 | 証拠の具体例 |

|---|---|

| 家業従事型 | タイムカード、業務報告書、被相続人・相続人の日誌等、帳簿、事業の預金通帳、給与明細等、家業の税務書類、確定申告書類等 |

| 療養看護型 | 被相続人のカルテ・診断書・診療録、相続人の介護日誌、被相続人の日誌、医療費の領収書、ホームヘルパーの証言等 |

| 金銭等出資型 | 不動産売買契約書、固定資産評価証明書、査定書、被相続人・相続人の預金通帳、振込通知書、クレジットカードの利用明細書等 |

| 扶養型 | 被相続人・相続人の預金通帳、クレジットカードの利用明細書、家計簿等 |

| 財産管理型 | 管理記録、交渉記録、被相続人の預金通帳、領収書、写真、帳簿等 |

この表はあくまで一例であり、主張する内容やそれぞれの状況によって、提出すべき証拠は異なります。

遺産分割に強い弁護士に相談する

寄与分を主張したいと考えている場合には、遺産分割に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

遺産分割に強い弁護士に相談することで、そもそも寄与分の主張をすべきか(寄与分を主張するメリット・デメリット)、寄与分の主張をした場合に認められるのか、寄与分を主張する際の注意点・ポイントなどについて、適切なアドバイスをもらえることが期待できます。

また、寄与分をめぐって相続人間でトラブルとなり調停や審判に発展するリスクもあることから、できるだけ早い段階で弁護士に相談しておくことで、いざというときにもスムーズに対応することができます。

寄与分や遺産分割は高度の専門知識と経験が必要となる分野であることから、弁護士の中でも遺産分割に強い弁護士に相談されることが重要です。

寄与分と遺産分割についてのQ&A

![]()

相続人以外に寄与分が認められることはありますか?

ただし、相続人以外の人は「特別寄与料」を請求できる可能性があります。

特別寄与料とは、相続人以外の一定範囲の親族が、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合に、貢献の程度に応じて相続人に請求できる金銭のことです。

例えば、被相続人の長男の妻が献身的に被相続人の介護を献身的に行っていたというケースにおいて、長男の妻は相続人にあたらないため、寄与分が認められることはありません。

しかし、長男の妻は他の相続人に対して特別寄与料を請求できる可能性があります。

![]()

遺言書があるときでも寄与分は認められますか?

有効な遺言書がある場合で、遺言書ですべての遺産の分け方が指定されているときには、遺産は基本的に遺言書に従って分けられることになります。

遺言書の中で寄与分が考慮されていなかったとしても、寄与分を主張することはできません。

もっとも、相続人全員が遺言書に従わないことに合意したときには遺産分割協議を行うことができますので、他の相続人を説得することができれば寄与分を認めてもらう余地があります(ただしハードルは高いといえるでしょう)。

まとめ

- 寄与分があるときの遺産分割では、寄与分を認められた相続人は法定相続分より多くの遺産をもらえる可能性があります。

- 寄与分が認められるためには、①相続人であること、②特別の寄与があること、③特別の寄与によって相続財産が維持または増加したこと、の3つの要件を満たす必要があります。

- 寄与分をどのように金銭的に評価するか(寄与分の計算方法)は、特別の寄与の類型によって異なります。

- 遺言書ですべての遺産の分け方が決められている場合を除いて、まずは相続人全員の遺産分割協議で遺産の分け方を決めることになります。

寄与分がある場合には、遺産分割協議の中で寄与分の主張を行い他の相続人に合意してもらうことが必要です。

- 遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用して解決することになります。

- 寄与分の主張は認められるためのハードルが高く、相続人同士のトラブルを招きやすいなどの問題点があることから、本当に寄与分の主張をするべきかの判断は慎重に行うことが大切です。

判断に迷われる場合やわからないことがある場合には、できるだけ早い段階で遺産分割に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、寄与分や遺産分割に関するご相談はもちろんのこと、遺言書の作成、相続放棄、相続登記、相続税の申告、節税対策、相続トラブルの解決など、相続全般に関するご相談をうけたまわっています。

遺産分割・相続問題に強い弁護士で構成する相続対策専門チームが対応させていただきますので、ぜひ安心してご相談ください。